三和音(トライアド)のマイナーコード/音楽理論講座

メジャーコードの法則を少し変えるだけでマイナーに

前項では、メジャーコードの作り方を確認しました。

今回は、これまで何回か出てきました、暗い雰囲気を持つコード「マイナーコード」を見ていきます。

実は、前項のメジャーコードを把握していると、各マイナーコードはすぐに弾けます。(マイナーに限らず、他のコードにも言えます。)

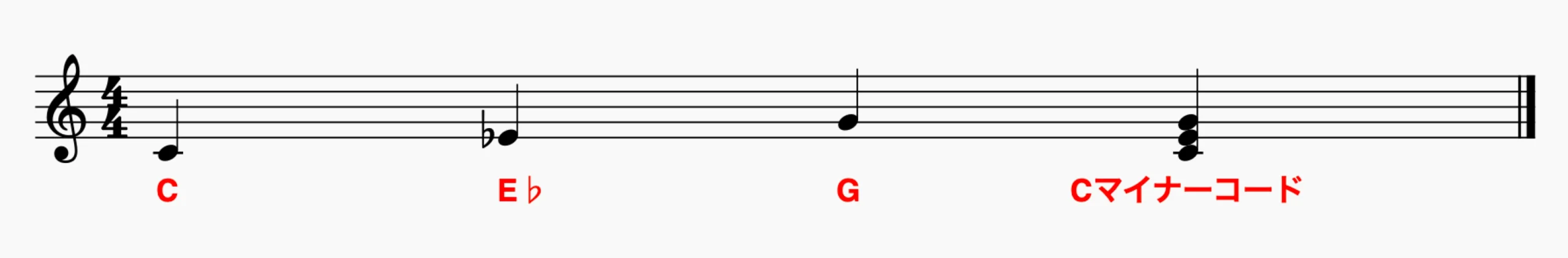

それでは、まず「Cマイナーコード」のサウンドを聴いてみてください。

コード構成音を鳴らした後に、コードが鳴ります。

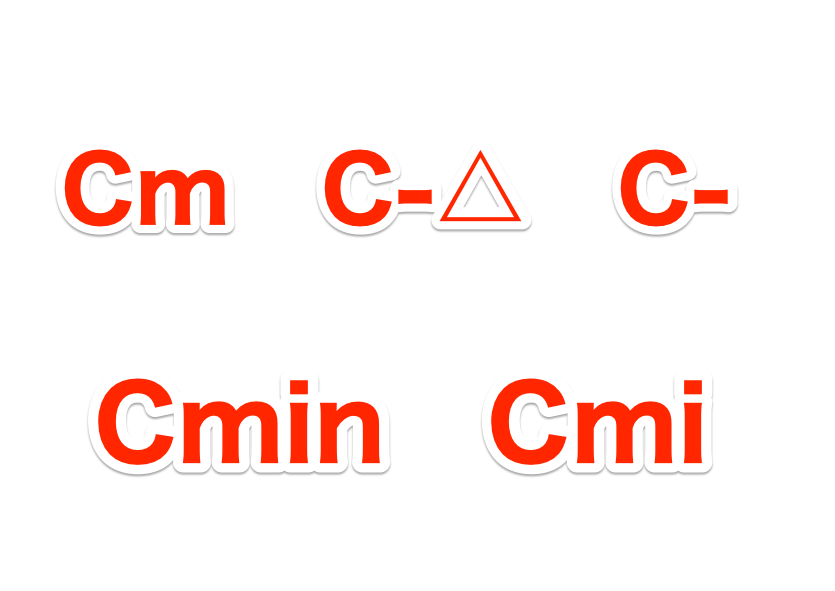

マイナーコードは下記のように表記される場合が多いです。

一般的なものとして、

- Cマイナーコードなら「Cm」

- Dマイナーコードなら「Dm」

のような表記でしょうか。

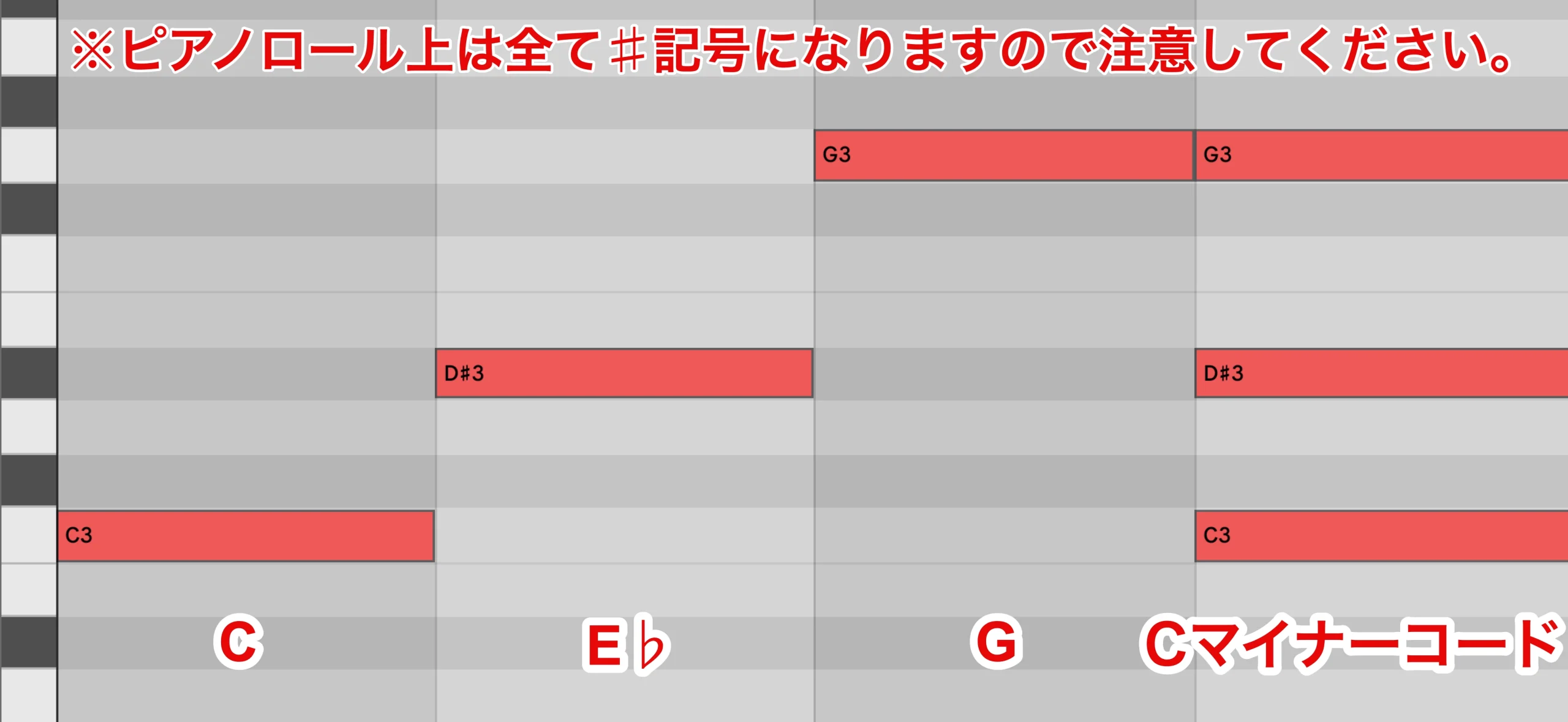

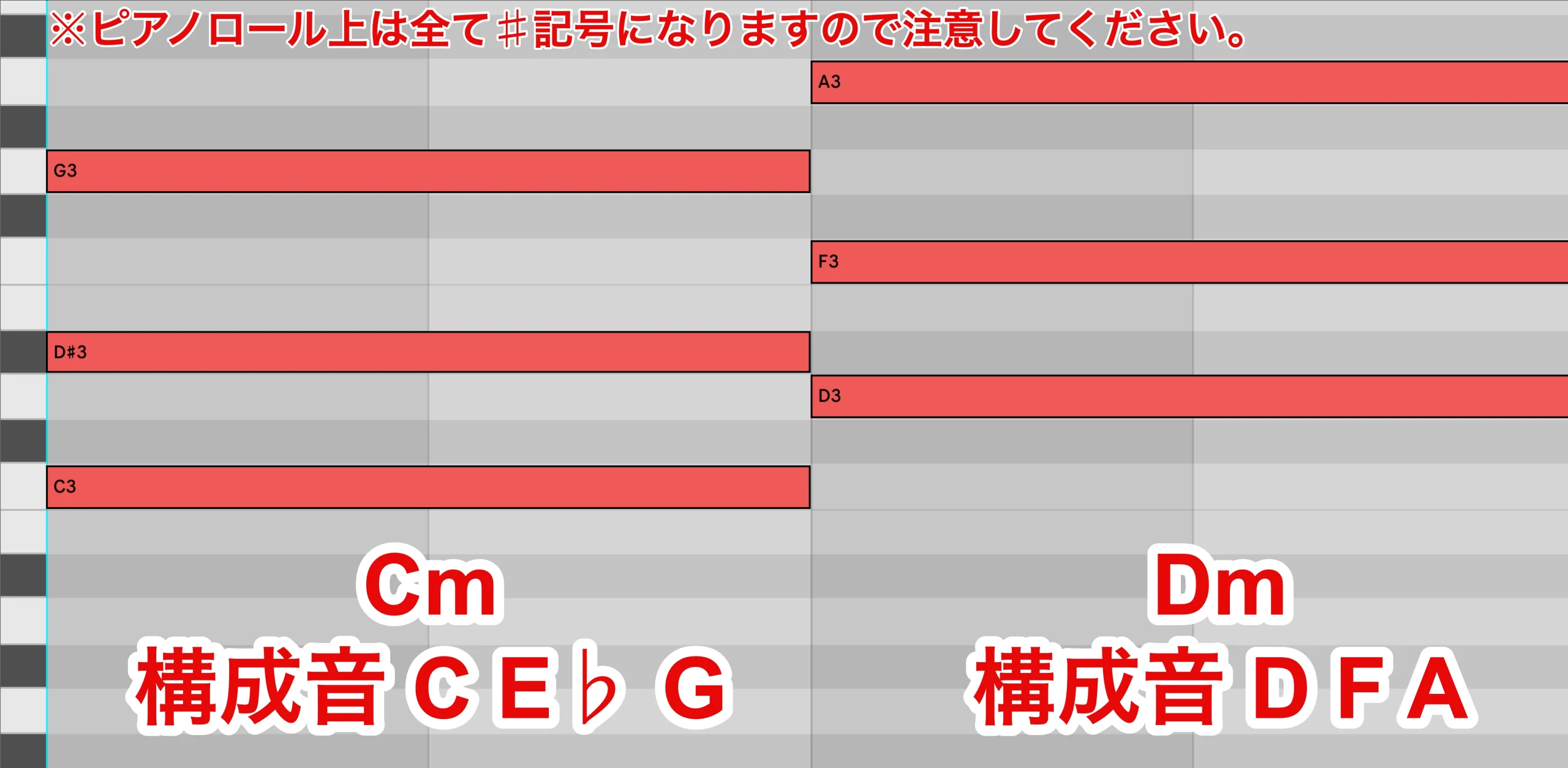

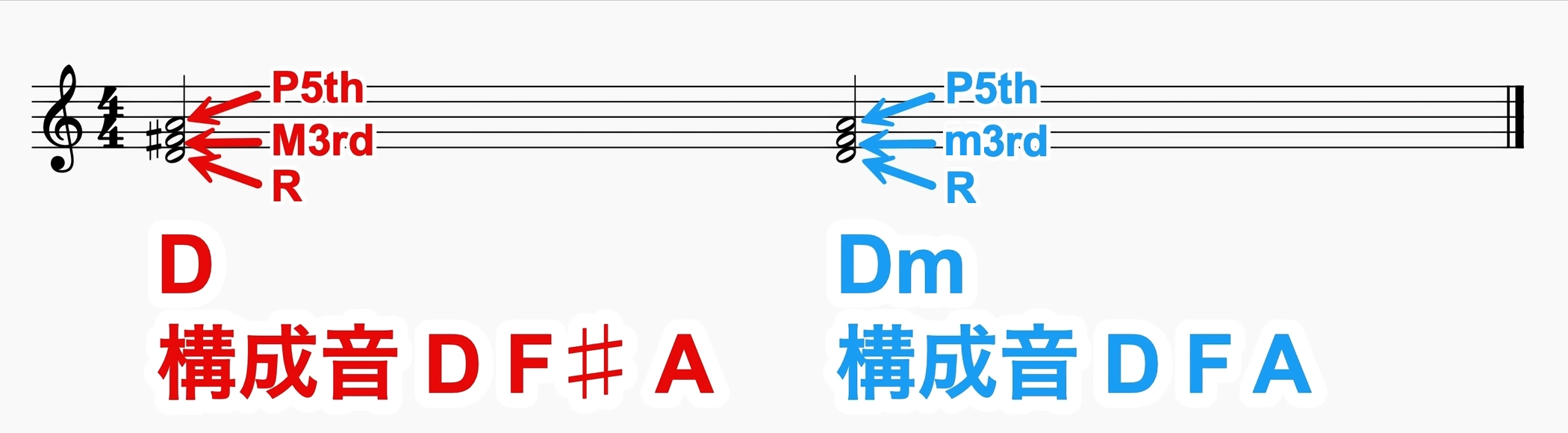

譜面とピアノロールで確認してみましょう。

前項で学んだ、ルートの「C」に「Eb」と「G」が重なっていますね。

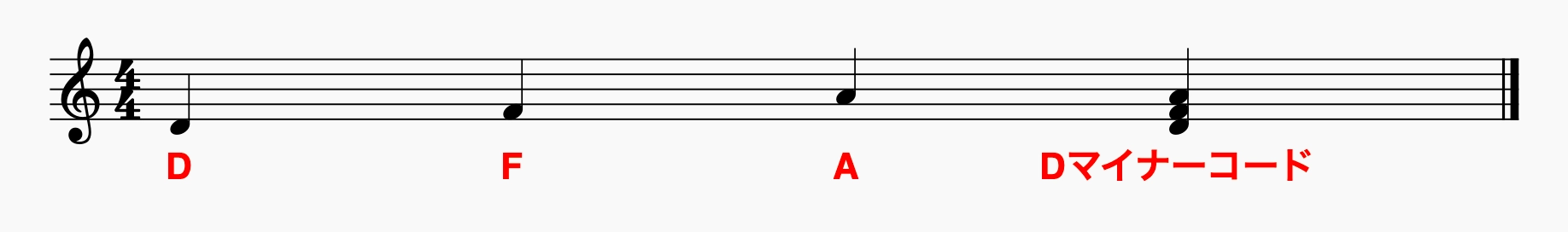

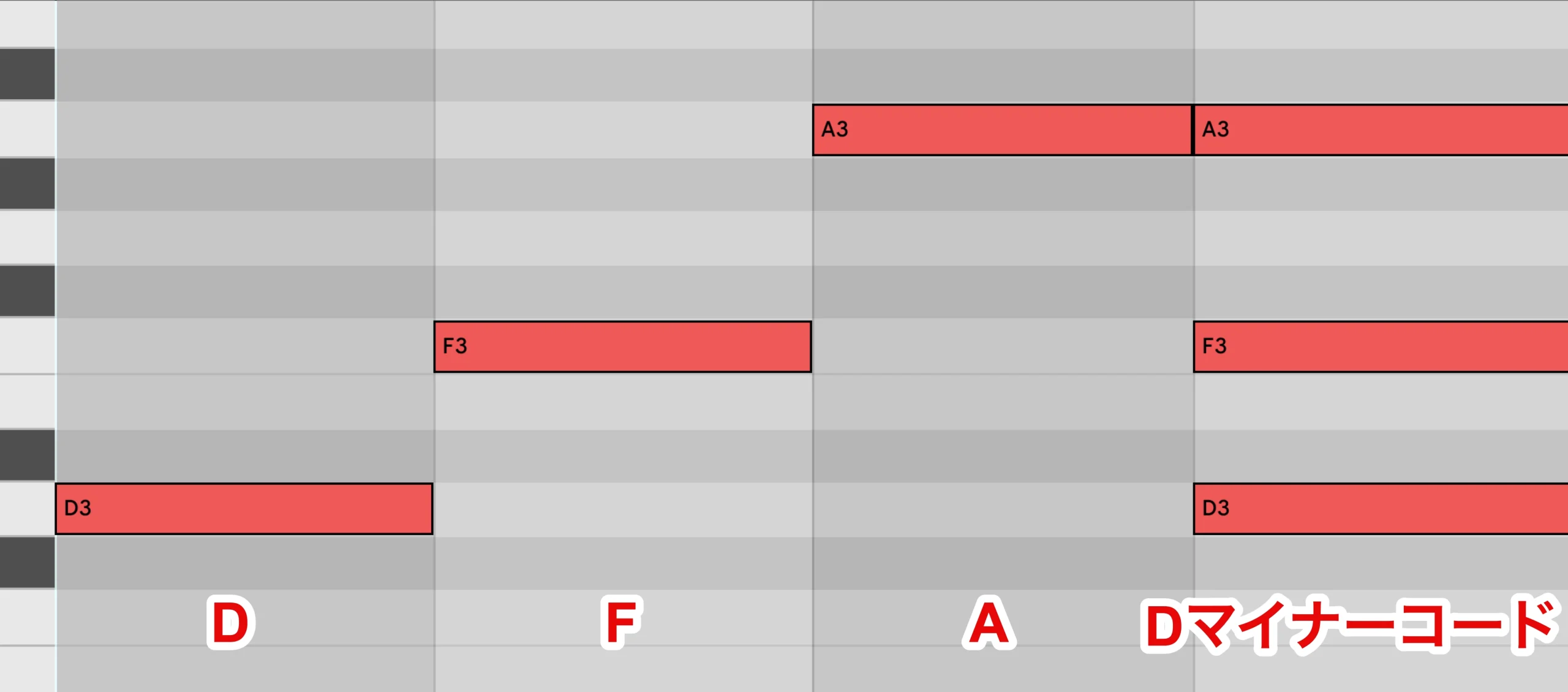

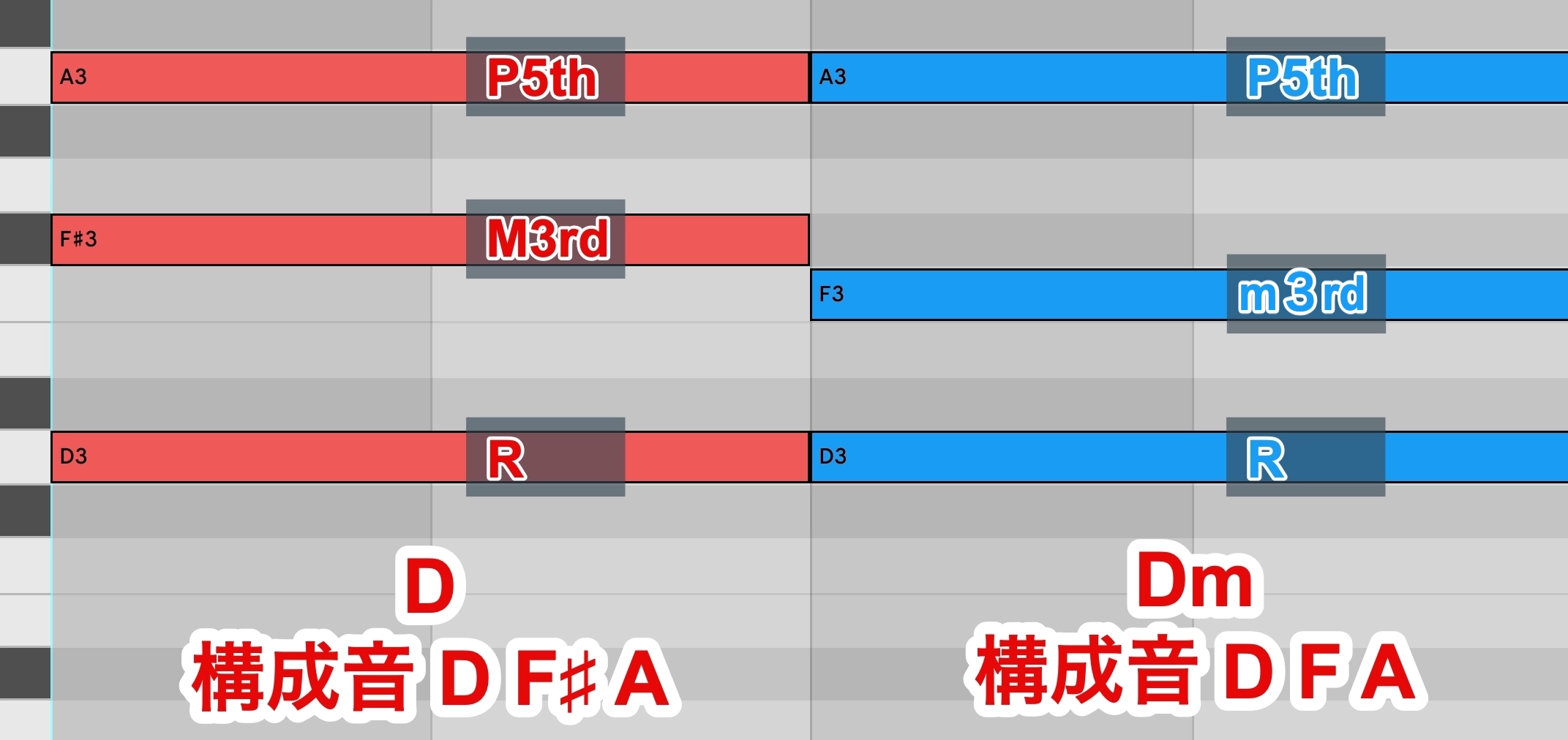

さて、それではのDマイナーコードも確認してみましょう。

構成音は下記となります。

「Cマイナーコード」と「Dマイナーコード」の作り方、構成音は分かりました。

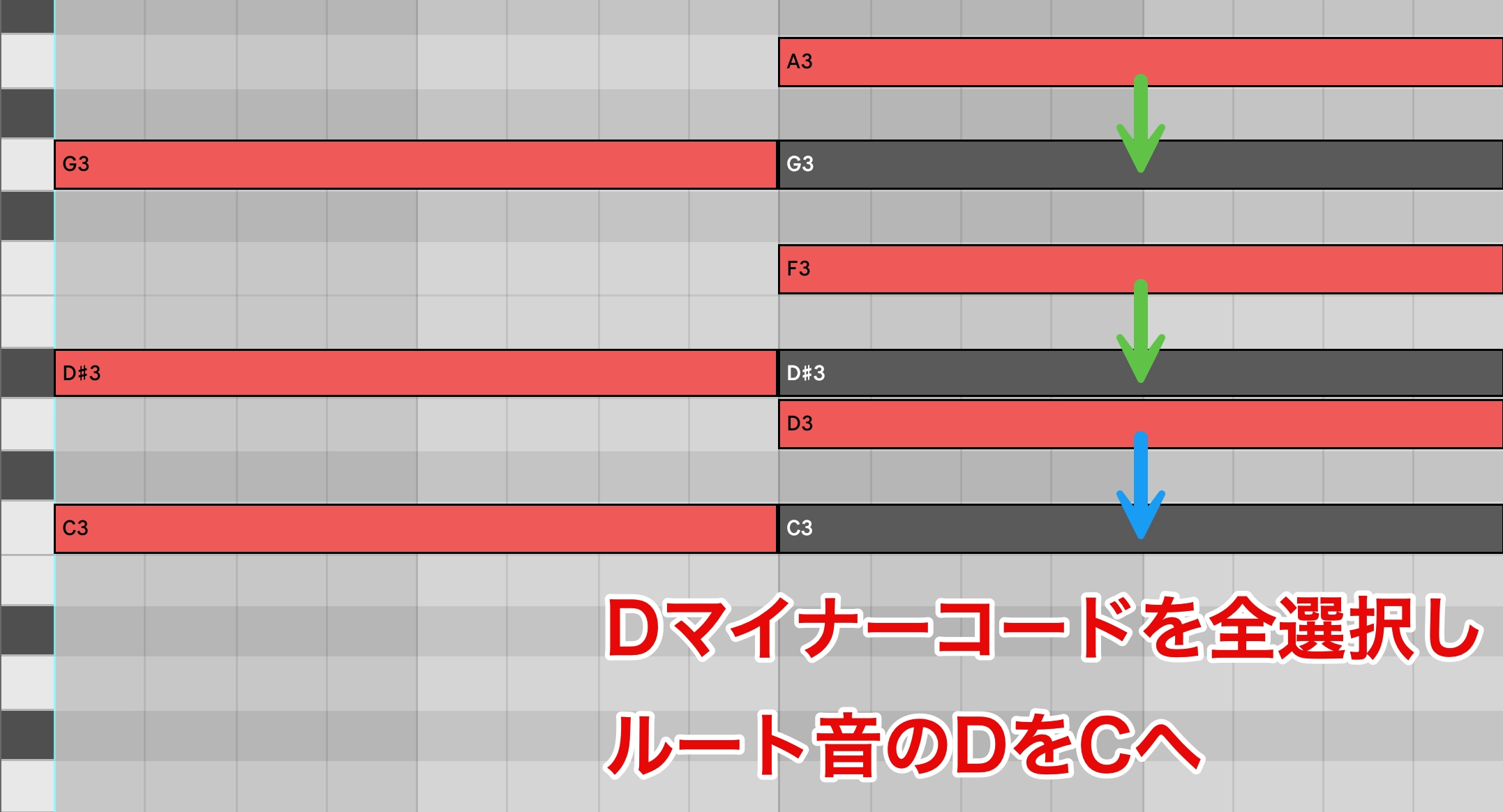

前回のメジャーコードと同様に、双方を比較してみましょう。

Dマイナーコードを全選択後、ルート音のDをCまで動かしてみましょう。

両方とも同じ、Cマイナーコードになりましたね。

マイナーコードの基本形も、重ねる音に法則がありそうです。

ここで、マイナーコードがどのようにできているのか。

ルート音にどのように重ねているのかを確認してみます。

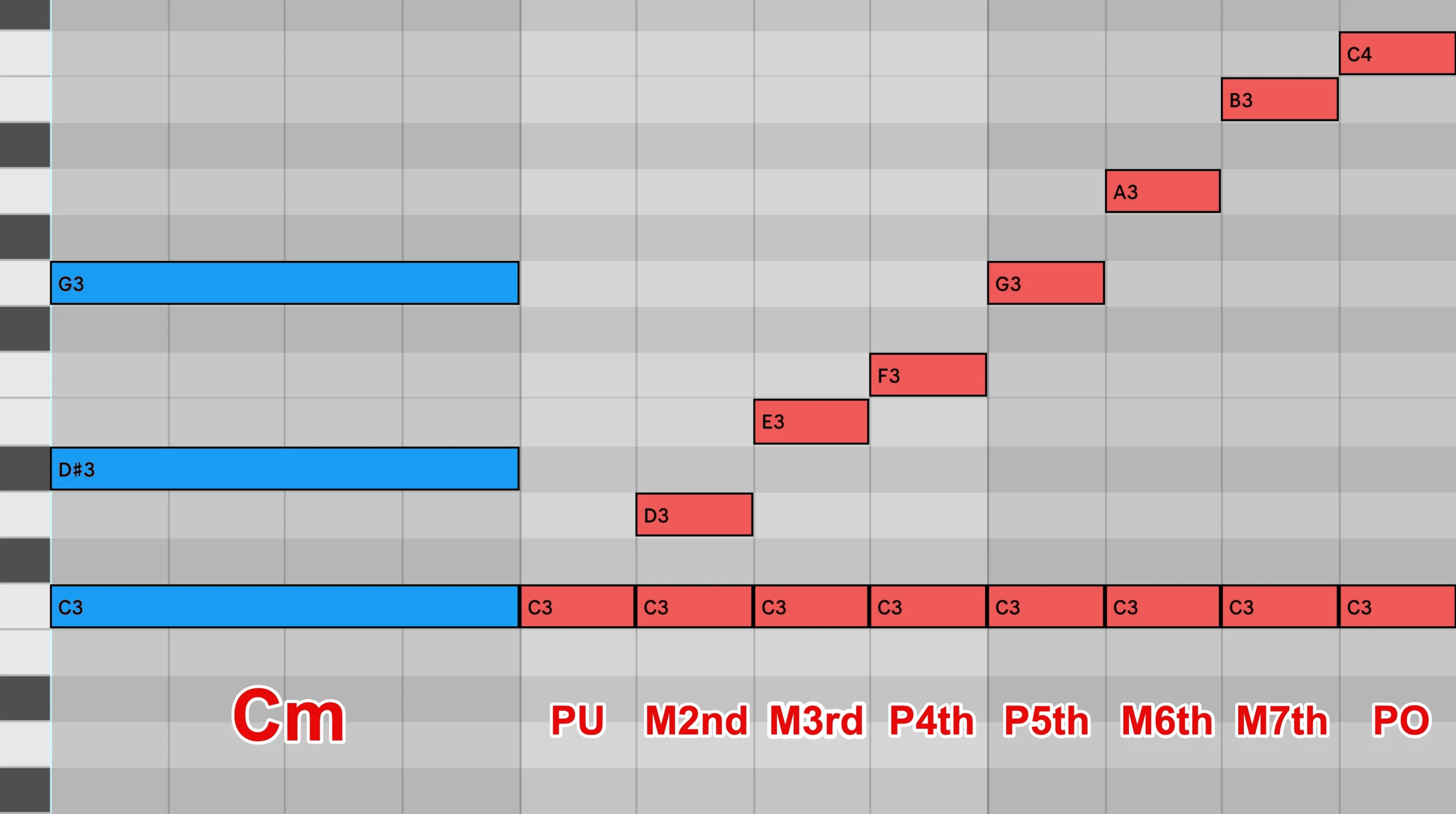

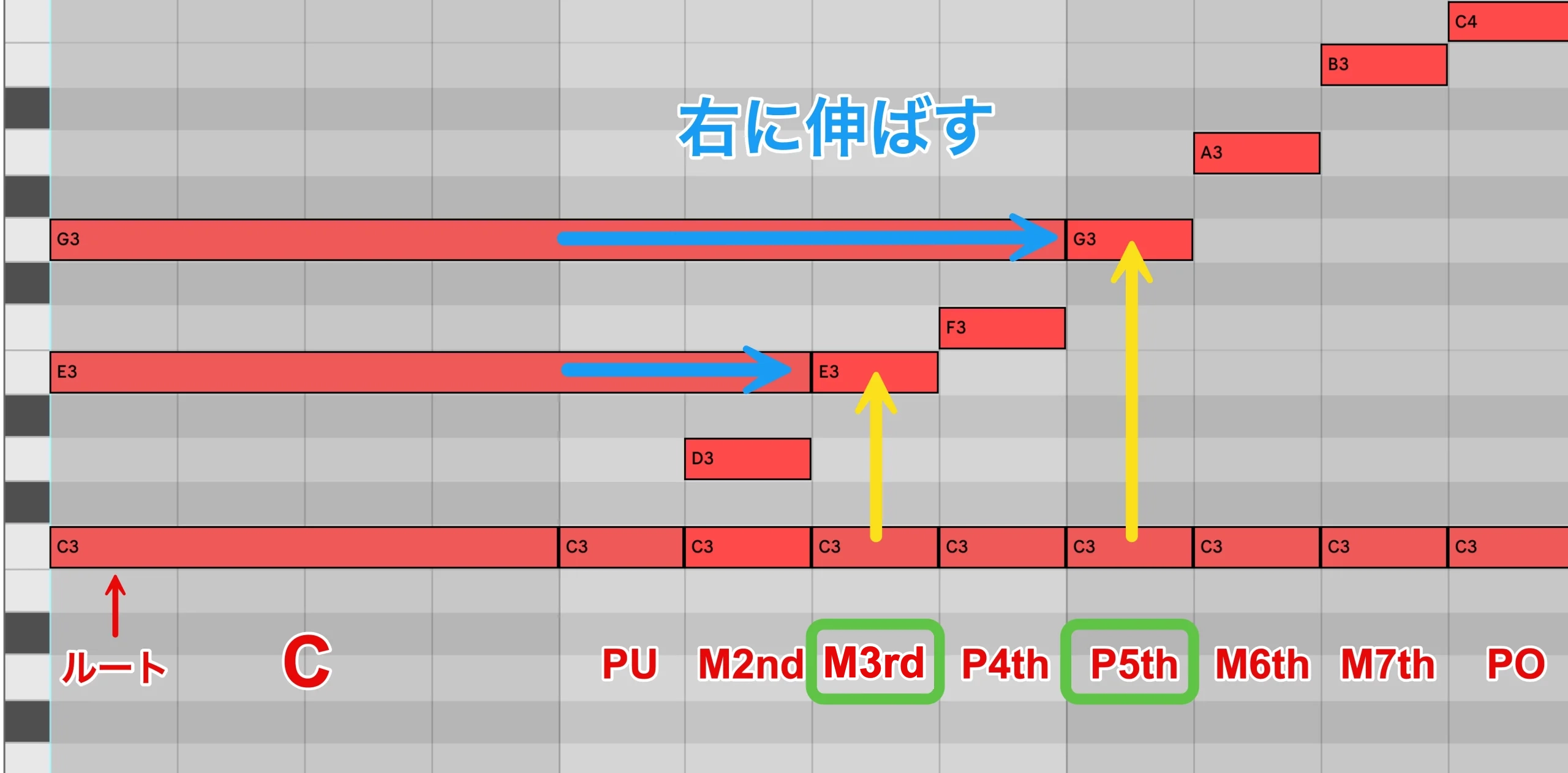

メジャーの時と同様に、Cマイナーコードの隣にインターバルを用意してください。

Cをルートとして、その上に重ねたE♭とGを右に伸ばしてみましょう。

メジャーコードは、R,M3rd,P5thでしたね。

マイナーコードは、M3rdが半音下がり、m3rdになっていますね。

メジャーコードのM3rdを半音下げて、m3rdにすると、明るい雰囲気のメジャーコードから暗い雰囲気のマイナーコードに変化しました。

サウンドも確認します。

「Cメジャー→Cマイナー」

そういえば、「Dメジャーコード」の構成音は「D/F#/A」でした。

上記法則を使えば、簡単にDマイナーコードを作ることができますね。

「M3rd」を半音下げて、「m3rd」に変更すればOKです。

サウンドは以下です。

メジャーコードと、マイナーコードの違いがわかってしまえば、メジャーコードの知識を生かして、すべてのマイナーコードの構成音にもたどり着けます。

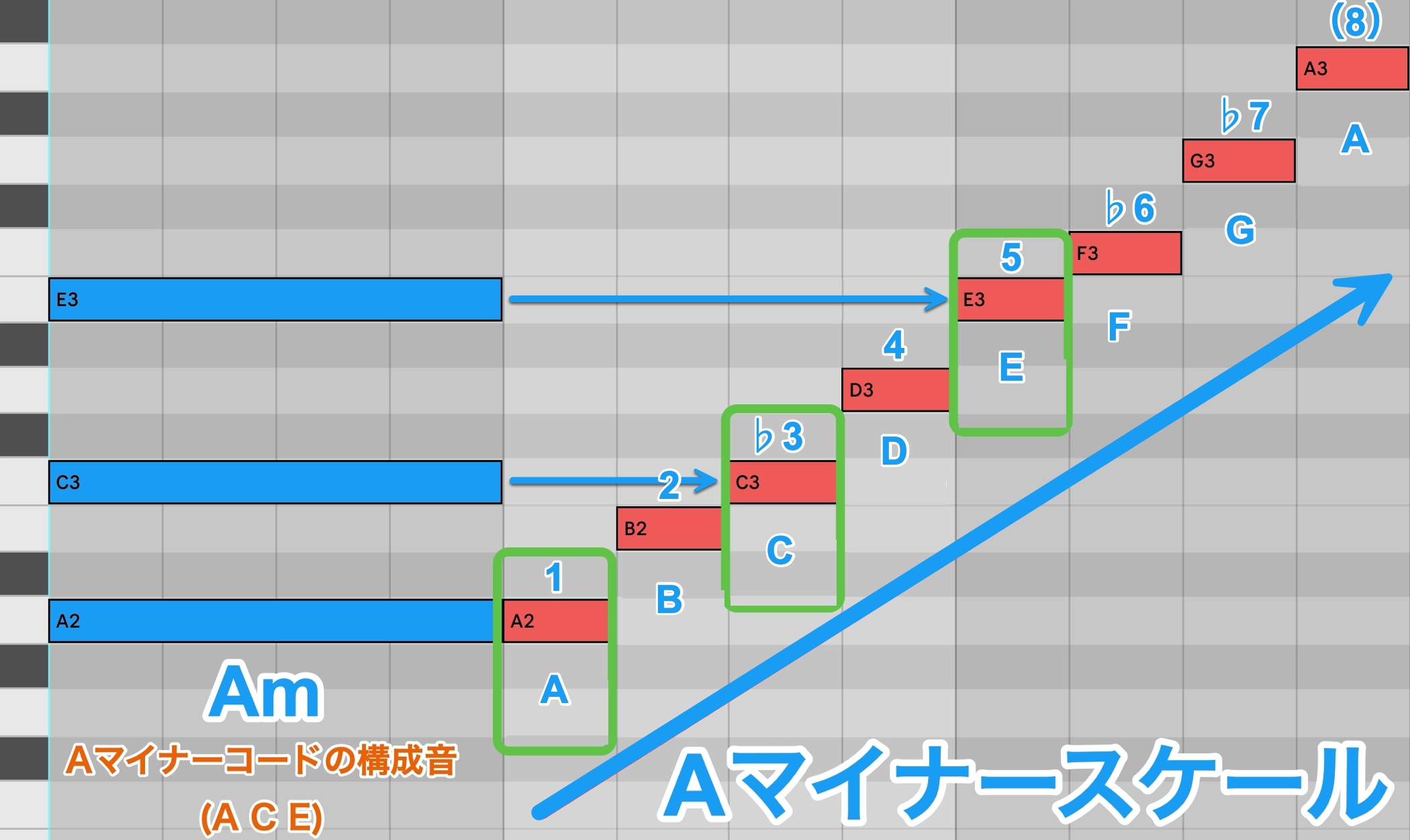

併せて、スケールディグリーでも確認しておきましょう。

前回のメジャーコードが「1/3/5」でしたので「1/♭3/5」となりますね。

白鍵だけでわかりやすかった「Aマイナースケール」で試してみましょう。

まとめると、マイナーコードの基本形は

- インターバルで覚えるなら

「R/m3rd/P5th」✴︎ルートはRとします。 - スケールディグリーで覚えるなら

「1/b3/5」

となります。

次回は、ディミニッシュコードを見ていきましょう。