DTMスキルを効率的に向上させる学習方法 | プロジェクトラーニングのススメ

実践で役立つ引き出しを獲得

DTMでの作曲スキルを向上させるために、皆様はどのような学習を行なっていますか?

インターネットでの情報収集、楽曲コピー、楽曲の量産など。

とにかく多くの道筋が存在し、実際に効果が出ているのか?と立ち止まってしまう場面もあるはずです。

そのような方にお試しいただきたいのが、既存の楽曲プロジェクトを通して学習を行う「プロジェクトラーニング」です。

ここでは「プロジェクトラーニング」とは何?というところから、どのように楽曲プロジェクトを活用すれば良いのか?という考え方をお伝えしていきます。

プロジェクトラーニングとは?

プロジェクトラーニングは既に完成した楽曲プロジェクトから使用されている手法、テクニック、音作りなどを身につけていく学習方法です。

特にご自身が学びたい音楽ジャンルの引き出しを最速で把握して身につけることができる点が特徴です。

弊社でもこれらプロジェクトを販売するDTMオンラインショップをオープンさせました。

プロが制作した楽曲プロジェクト/オーディオ/MIDI/プリセットなどを用意しています。

しかし、ショップのオープン後、「このプロジェクトをどう学習に活用したら良いの?」という質問をいただくことが多くなってきました。

次項では楽曲プロジェクトをどのように学習に活用するのか?という実例をご紹介していきます。

オーディオファイルの活用

アレンジ(編曲)の分析学習に

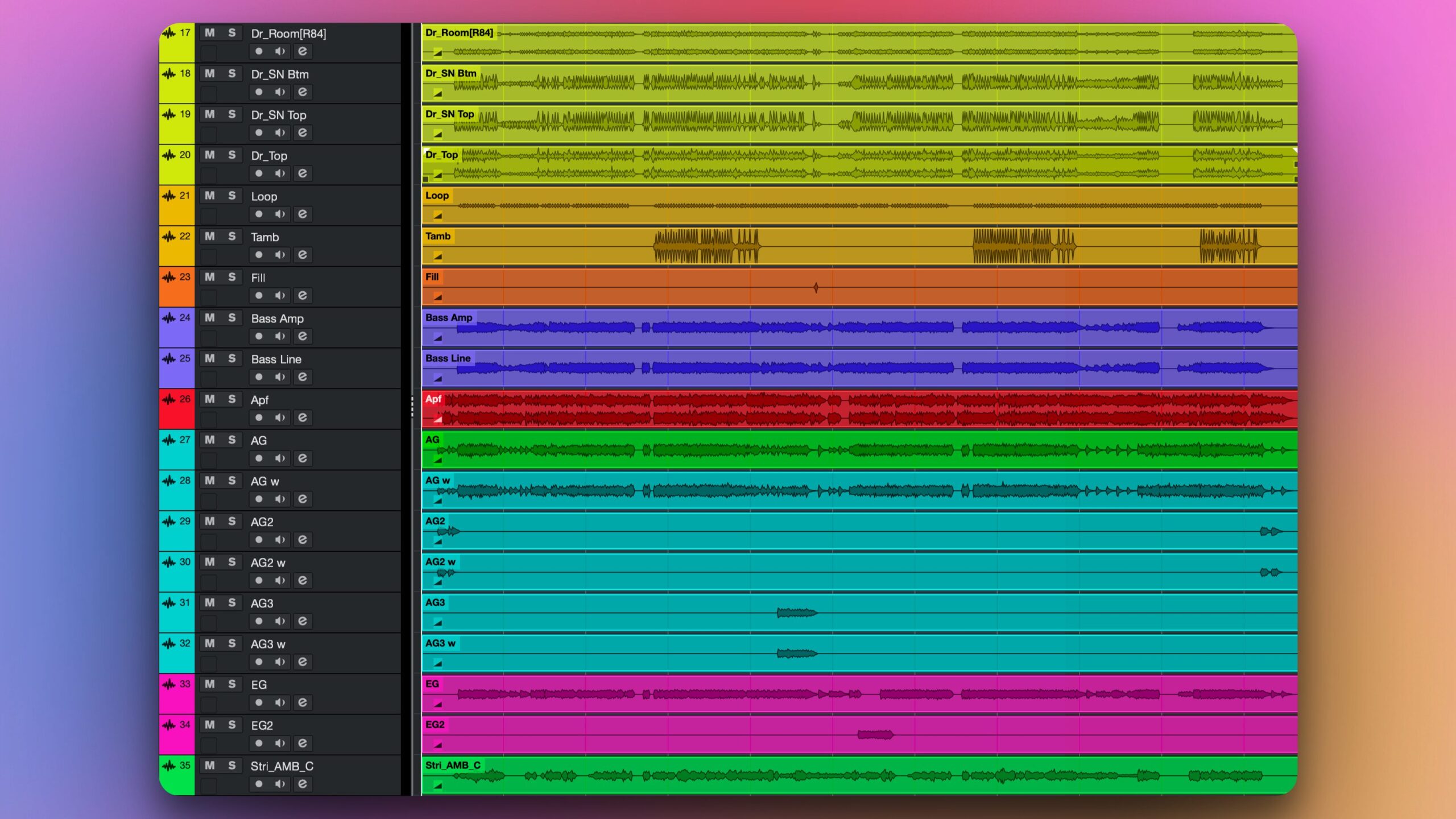

オーディオのパラデータでは、各トラックがどのようなフレーズや、サウンドで組み立てらているかを確認できます。

「好きな楽曲に近づけようとしても、自分の楽曲は迫力に欠けてしまう」という悩みに対して高い効果を期待できるはずです。

「本来の音」を正確に知る

音楽全体で聴く場合と個々の音源を単独で聴く場合では、その印象が大きく異なります。

特に低音を担当するベース等の楽器は、ミックス時に他の楽器と融合することで見えづらくなりがちですが、楽曲の厚みを生み出す上で欠かせない存在。

各パートを独立して視聴できることで、ミックス時には埋もれがちな楽器本来の特性を把握でき、それを今後の音楽制作に活かすことができます。

作曲のスピードアップに活用する

完成された楽曲からは明確な音楽性が伝わってくるため、インスピレーションが刺激されメロディの着想が得られやすいものです。

パラデータでは好みのトラックだけを残しながら再生できるため、メロディ制作時のアイディア出しツールとしても活躍します。

リミックスやリアレンジの素材として使用する

ボーカルや気に入ったトラックを残し、その他はご自身のオリジナルトラックを重ねてリミックスやリアレンジを行うという使い方もできます。

ミキシング、マスタリングのスキルアップに

多くの方が思い浮かべるのが、ミックスの練習用素材としての活用ではないでしょうか?

各トラックが全て個別に分割された状態で収録されているため、本格的なミキシング練習が可能です。

完成形の音源を参考にしながら、トライアンドエラーを繰り返すことで、ミキシングにおいて最も重要な「音の違いを聴き分ける力」が身につきます。

エンジニアを目指す方の教材に

プロジェクトによって、音楽シーンの一線で活躍する演奏家の録音テイクが確認できます。

緻密にマイキングされた生の録音テイクを確認できる機会はそう多くはありません。

レコーディングエンジニアを目指す方は、プロがどのような音を収録しているのかを学ぶ最高の機会となります。

MIDIデータの活用方法

実践的な音楽理論の学習に

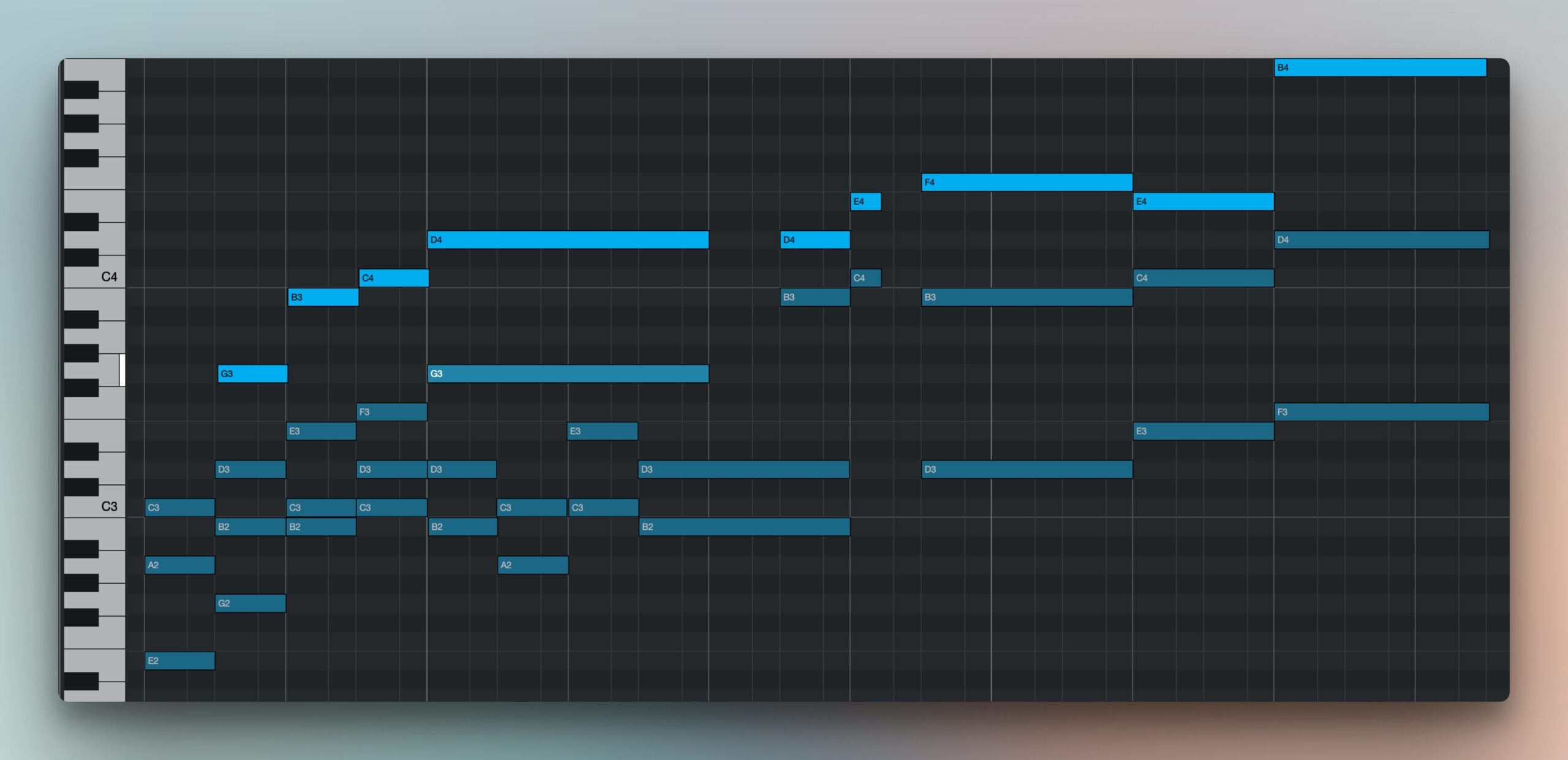

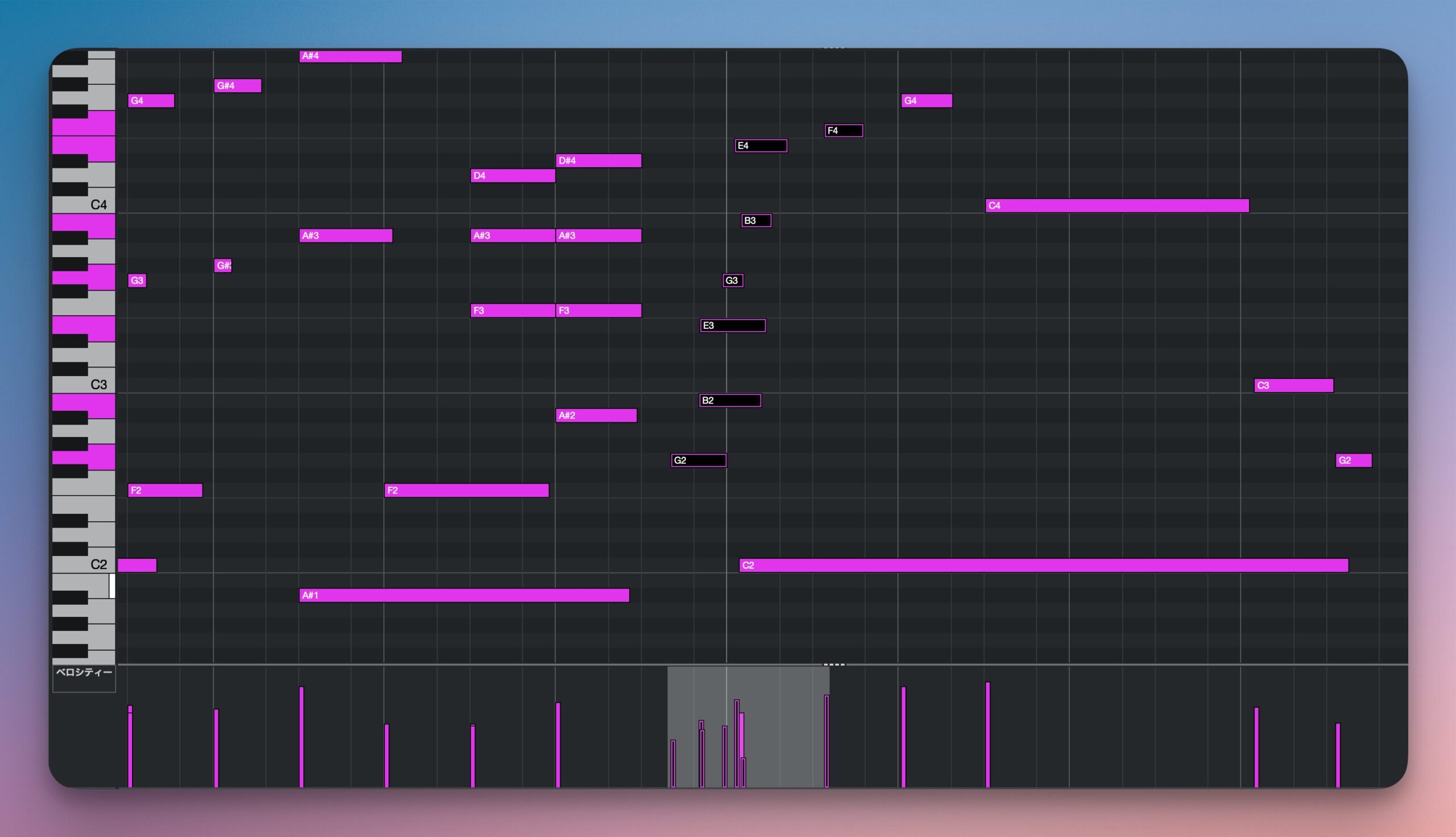

MIDIデータは楽曲の理論的な骨格を視覚的に把握することが可能です。

メロディの動きや、コードの組み立てかたなど、ピアノロールの視覚的な情報を通じて確認できるので、「このメロディは、コード中のどの音で演奏されているのか」や、「各コードにどのようなテンションを加えるとこの雰囲気が作れるのか」など、具体的な例を元に学ぶことができます。

また、複数のパートが織りなす緻密な響きの仕組みや、効率的な音の配置など、プロならではの高度な編曲のテクニックも、MIDIトラックの重なりを確認できる特性を活かして、より直感的に理解することができるという点も大きなポイントです。

楽器ごとの打ち込みテクニックが学べる

生楽器を主体とした楽曲では、ピアノやドラム、ギターなどの生楽器を、どのようなテクニックを使用し生楽器に近づけられているのか、強弱表現やタイミング調整など、細かく確認し実践例を学習できます。

アレンジにおける音域のバランスの取り方を学ぶ

各トラックが、それぞれどのような音域で演奏されているのか?というバランスを確認できます。

MIDIファイルであれば、複数トラックを一度に重ねて表示ができることから、各トラックがどのように音域が分散され、構成されているかがより分かりやすく学ぶことができるでしょう。

DAWプロジェクトの活用方法

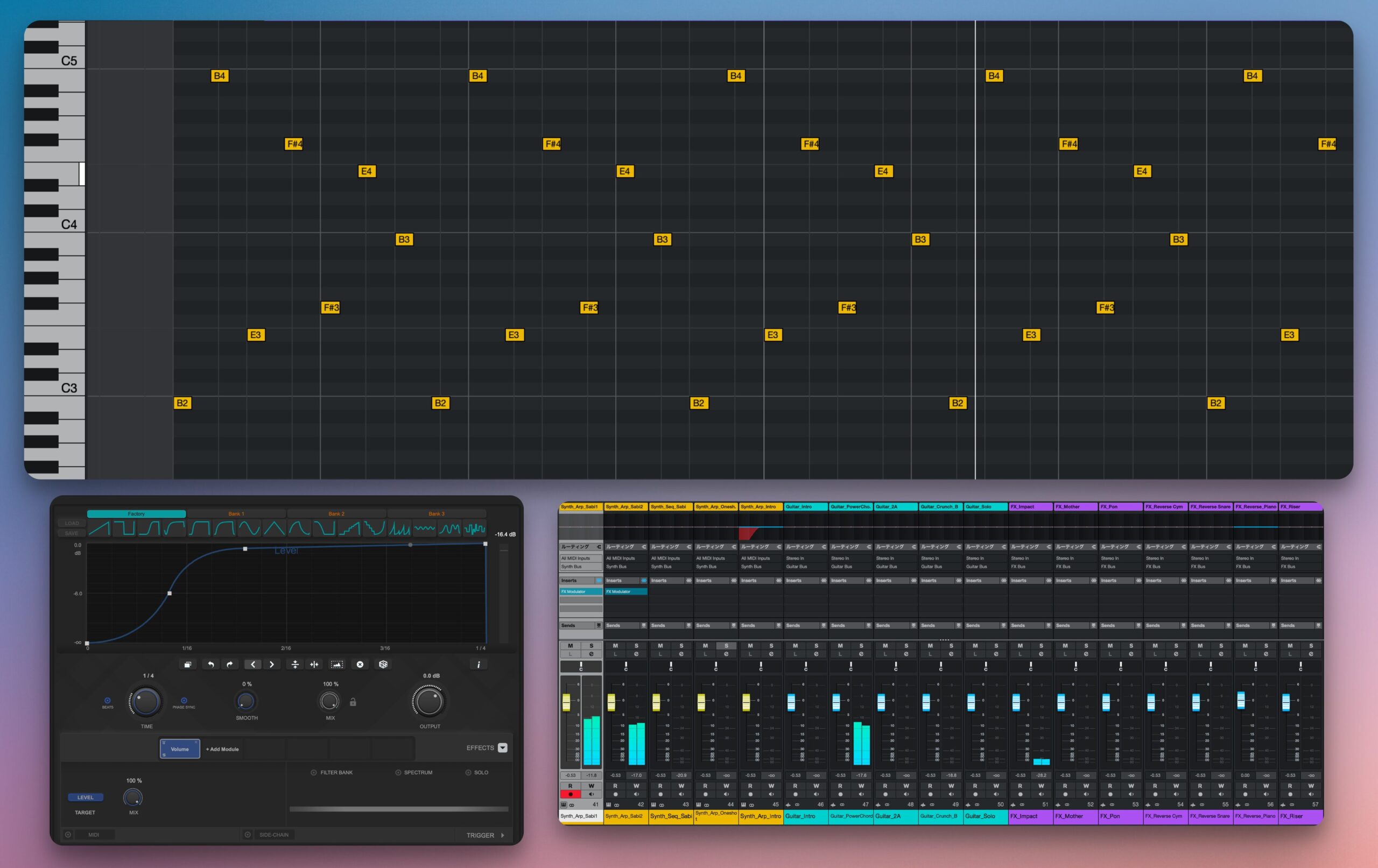

現代的なプロダクション技法の習得

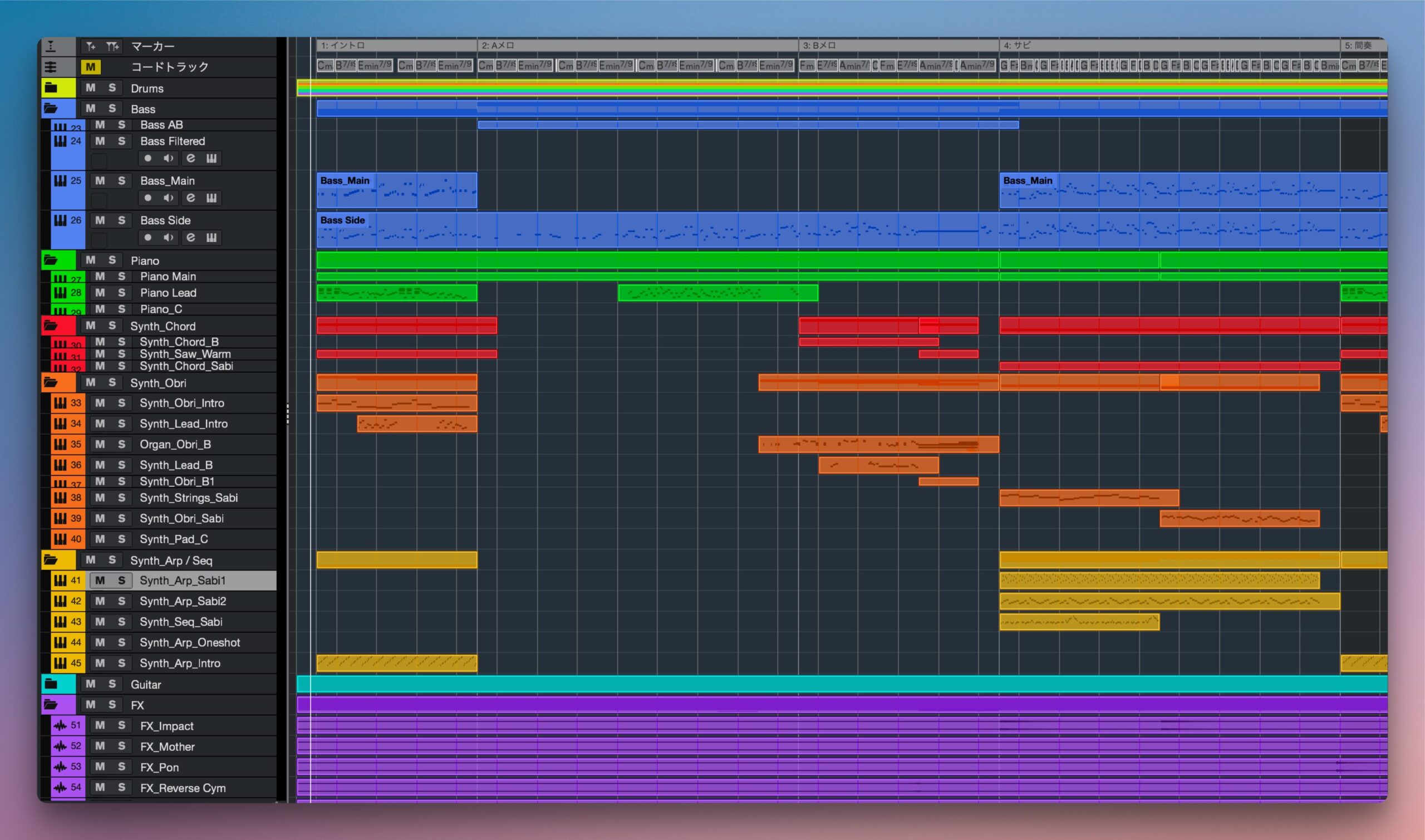

ジャンルごとに異なる細かな制作手法が手に取るように把握できます。

MIDIトラックとオーディオトラックの使い分けは大きく異なり、例えばEDMやHip-Hopのビートベースの楽曲と、バンドや生楽器中心のポップスでは、各トラックの活用方法に特徴があります。

プロジェクトファイルの分析を通じて、各ジャンルに特有の制作メソッドを習得し、音楽制作の表現力を豊かにすることができます。

MIDIとサウンドの関係性の理解

MIDIデータの演奏内容と、そのサウンドの両方を包括的に確認し、各トラックの意図をより明確に掴めます。

「なぜこのフレーズはこのように打ち込みされているのか」「どのようにしてこの音は打ち込まれているのか」など、MIDIとオーディオの双方を確認することで、より深く学びが得られるでしょう。

プロジェクト管理とワークフロー効率化

トラック管理や効率化を図るための工夫を知ることができます。

特にトラック数が多い楽曲では、トラックの配置順や、フォルダーのまとめ方が円滑に作業を進める上で重要なポイントになります。

実際にプロがどのように管理しているかを確認することで、ご自身のワークフローを見直すきっかけになります。

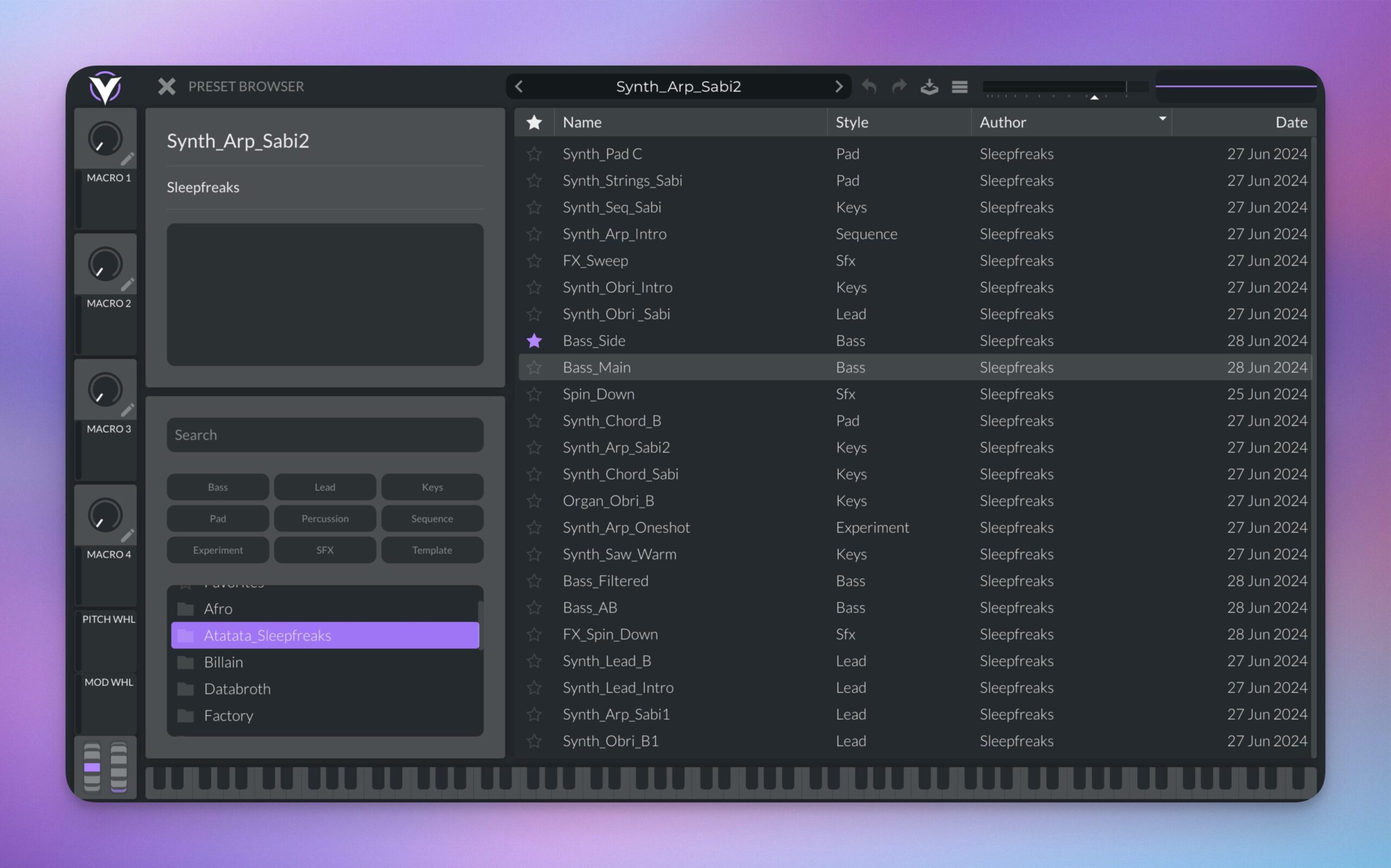

プリセットデータの活用方法

弊社が用意したプロジェクトの一部では、サウンドプリセットが収録してあります。

シンセサイザーの学習に活用

できる限り不要なパラメータに触れず音色が制作されていますので、「どのパラメータによって、現在の音になっているのか」が理解しやすく、シンセサイザーの扱い方を学んでいただけます。

また、これらのプリセットファイルは、楽曲制作で自由にご利用いただけます。

いかがでしたでしょうか?

かなり多くの活用方法があることがわかっていただけたと思います。

もちろん、全項目を行う必要はありません。

目的に合わせて、項目をピックアップして学習を行なっていくだけで、今まで感じなかった多くの気づきがあるはずです!

ぜひお試しください。

- CATEGORY:

- DTM初心者講座