【DTM】作曲やアレンジで大活躍する4つのコード進行作成ツールを徹底比較 | InstaChord 2 / Captain Chords Epic / FL Studio / Scaler 2

コード進行の制作をサポートするツールを様々な視点から比較

音楽制作において、コード進行は曲の雰囲気や印象を大きく左右する重要な要素です。

それが故に、音楽理論に自信がない、いつも似たようなコード進行ばかりになってしまうなど。

お悩みが多いポイントではないでしょうか?

今回はこの壁を打破してくれる4つのコード進行作成プラグイン/ツールを比較/検証していきます。

コード進行作成ツール 4選 動画解説

比較する4つのツールの紹介

これらのコード進行作成を支援する4つツールを取り上げ、それぞれの特徴や使いやすさ、実用性などを比較していきます。

- InstaChord 2:膨大なプリセットパックを用いて、ジャンルに合ったバッキングパターンを生成できるプラグイン。

- Captain Chords Epic:コード進行だけでなく、ベースやメロディの作成も可能な多機能プラグイン。

- FL Studio Snap to scale:FL Studioに統合されたプラグインで、AIを活用したコード進行の生成が可能。

- Scaler 2:音楽理論に基づいたコード進行の提案と、豊富なカスタマイズ機能を備えたプラグイン。

InstaChord 2

InstaChord 2は、音楽ジャンルごとにコード進行のプリセットが用意されているだけではなく、ジャンルごとに適したコードバッキングパターンもプリセットが多数内蔵している点が特徴の製品です。

音楽理論的な知識が必要とせずとも簡単にコード伴奏パターンを作ることができます。

使い方について

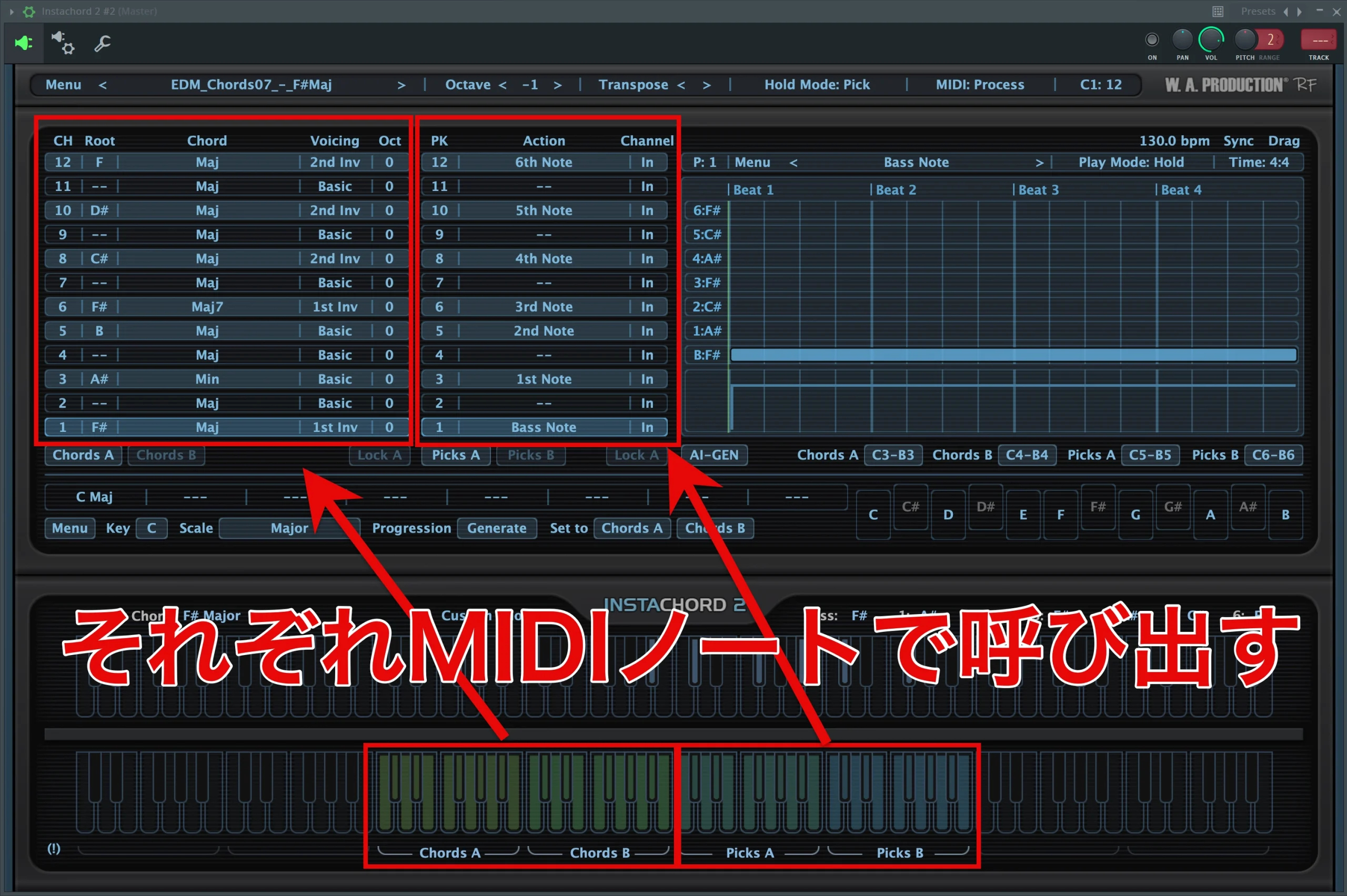

プラグインのインターフェースは、左側にコード和音のリスト、右側に伴奏パターンの一覧がまとまって表示されているため、容易に扱えるシンプルな設計です。

ストックされている「ChordsA」「ChordsB」の各コードスロットには、MIDIノートがアサインされており、ノート1つで和音を呼び出すことができます。

また伴奏パターンがストックされている「Picks」もまたMIDIノートにより呼び出すことができ、MIDIノート2つのみで、本格的な伴奏パターンの演奏が可能です。

2つのノートを組み合わせるだけで、簡単にコードや演奏パターンの切り替えができるので、手早く好みのものを探し出すことができる点が特徴です。

プリセットからコード進行を決める

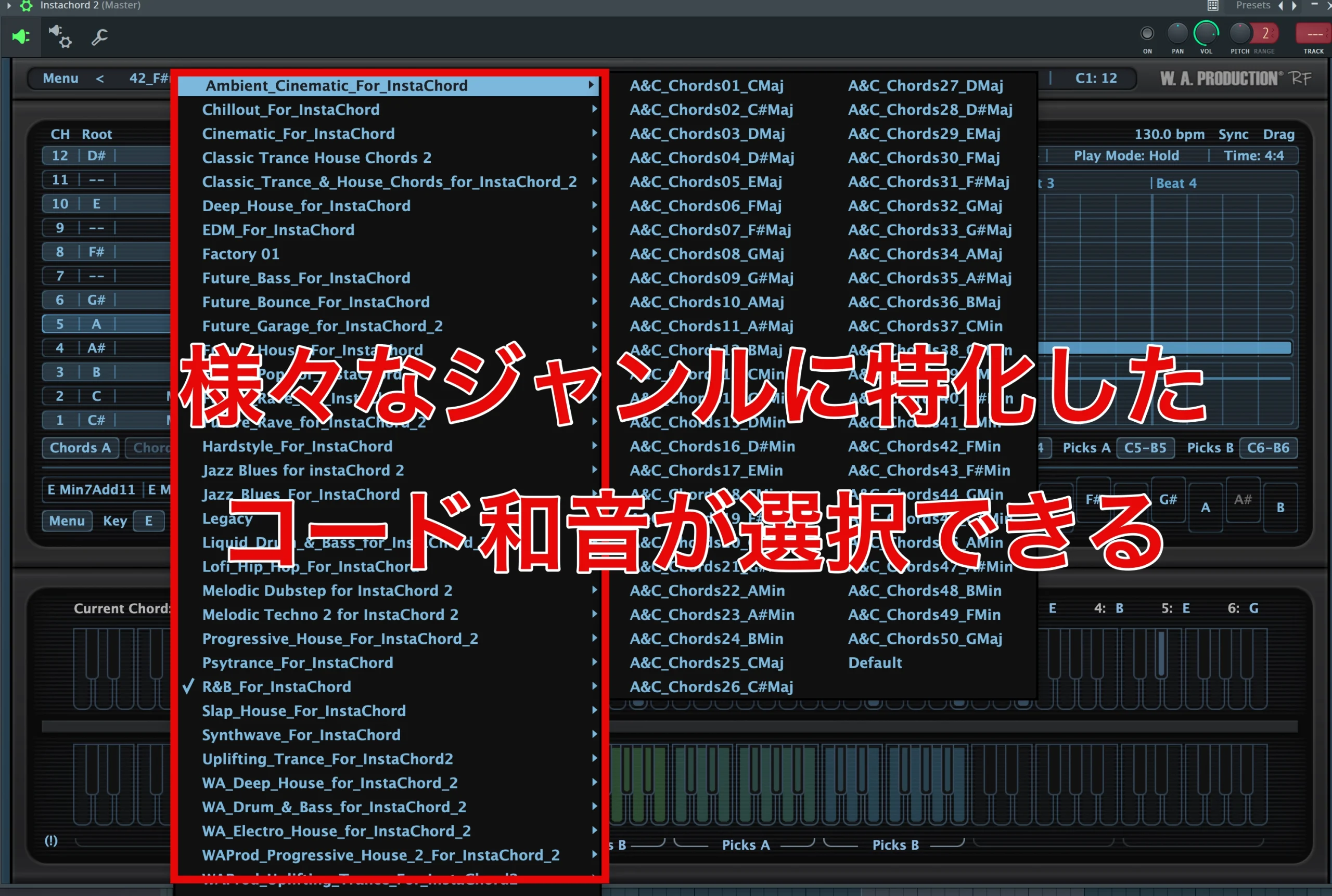

製品本体にも基本的なコード和音や演奏パターンが用意されていますが、音楽ジャンルごとに別途販売されている追加パックを導入することで、製品の魅力を最大限に引き出すことができます。

そこで今回は、販売されている追加パック全てをインストールした状態で比較を行なっていきます。

多くのプリセットは、コード進行順でスロットにコードが読み込まれるので、1から順にコードを切り替えていくことで、そのジャンルに適した進行を作り出すことができます。

今回は”FutureBass”向けのパックからコードを選択してみます。

C1(FL StudioではC3)以上の7つの白鍵でコードがストックされ、希望するコードに該当するMIDIノートを入力しコードの選択が行えます。

非常に簡単に扱うことができますが、プラグイン全体のキー・スケール設定とは同期されず、任意のキーに変更する場合は手動で移調を行う必要があります。

この点は注意が必要です。

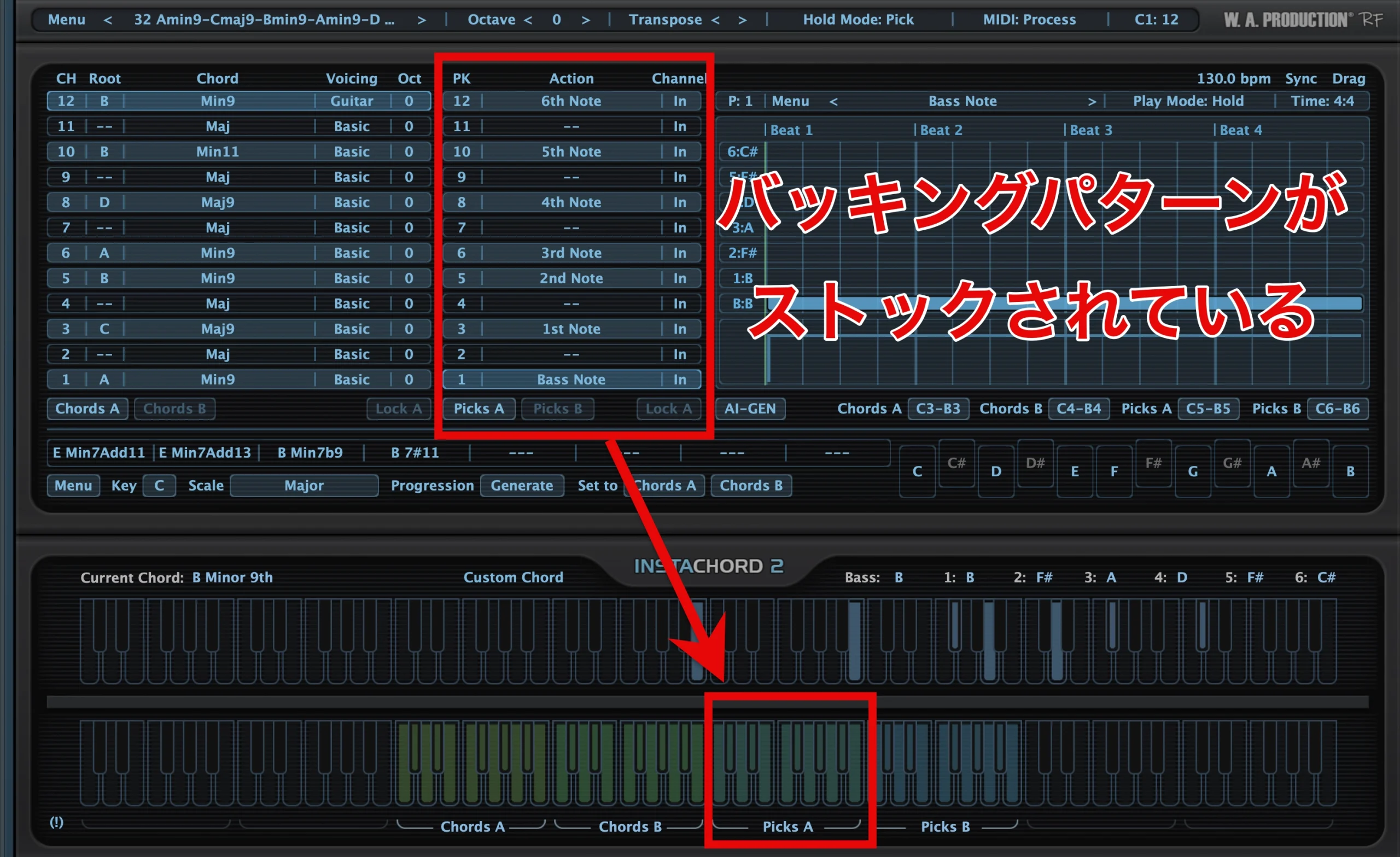

パターン機能でバッキングを作る

C3(FL StudioではC5)以上の鍵盤は、「Picks」というバッキングパターンをストックできます。

プリセットを使用する場合は、最初にスロットを選択し、その上でスロットごとに呼び出しを行います。

先ほど呼び出したコード和音と合わせるとこのようなパターンを演奏させることができます。

▶︎InstaChord 2のコードとパターンの組み合わせ(音源はSerumを使用)

移調に対応していない点や、複数のPicksを同時に呼び出すことができないなど、使いやすさには若干難点を感じられますが、とてもシンプルな操作でコードバッキングを作ることができます。

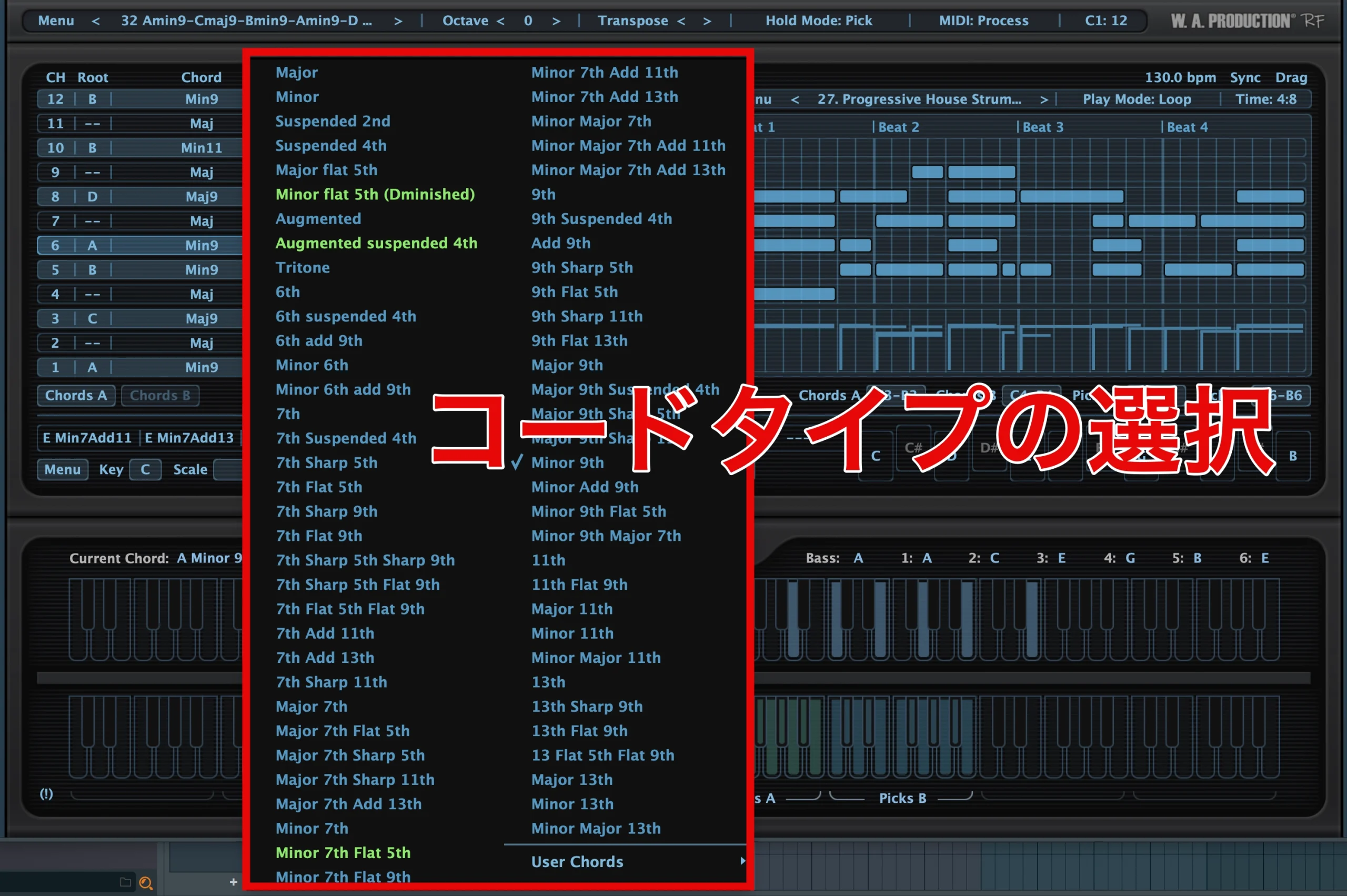

コードのカスタマイズについて

コードスロットに読み込まれたコードを任意の内容にカスタマイズする際は、ルートとコードタイプをそれぞれ手動で選択します。

設定しているキー・スケールに連動し、スケール音のみで構成されたコードが強調表示されるので、ビギナーにも優しい設計です。

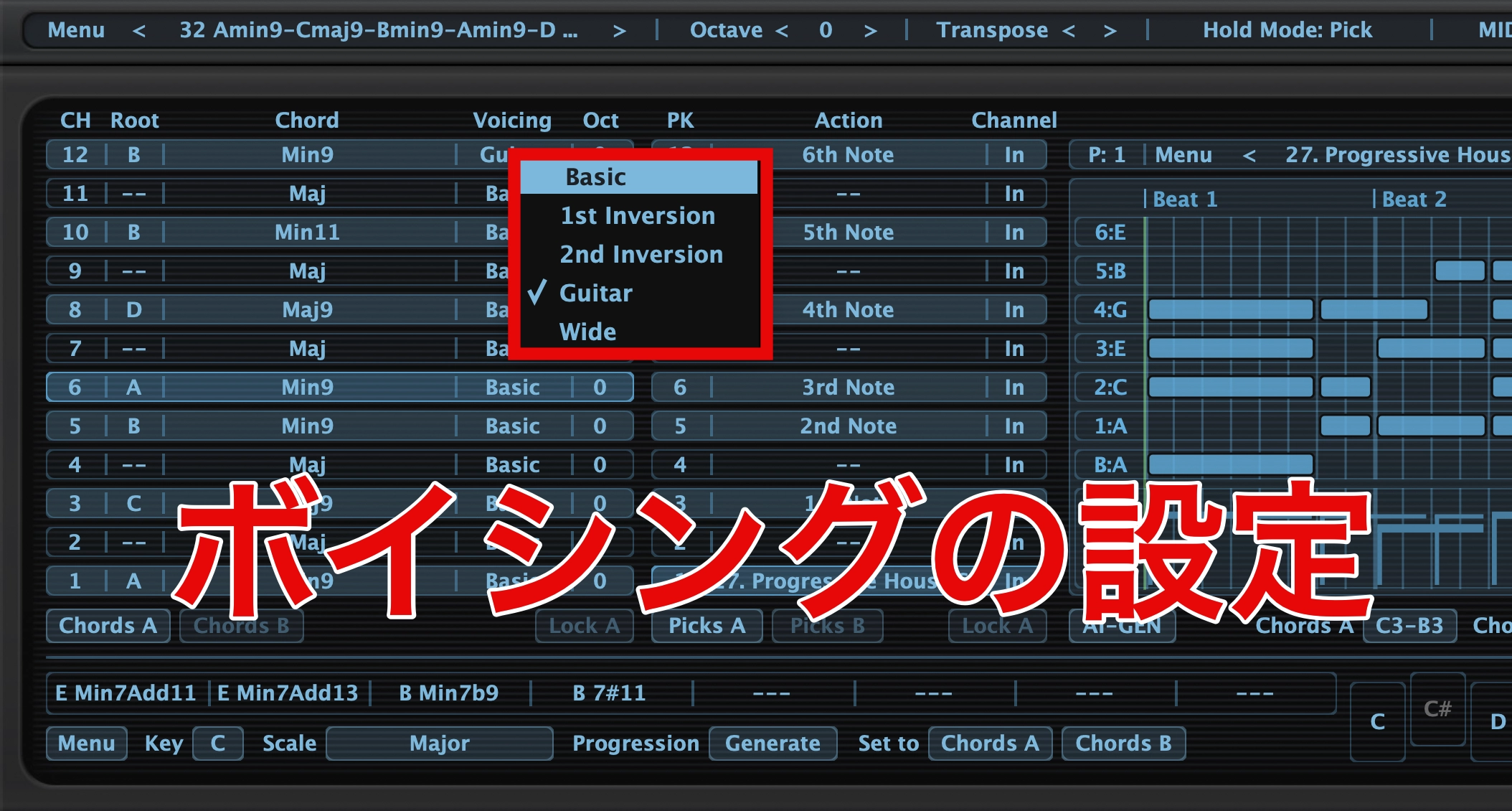

また各コードスロットごとにボイシングの変更ができるので、ここでも音楽理論的なことがわからなくとも、項目を選択するだけである程度のカスタマイズが行えます。

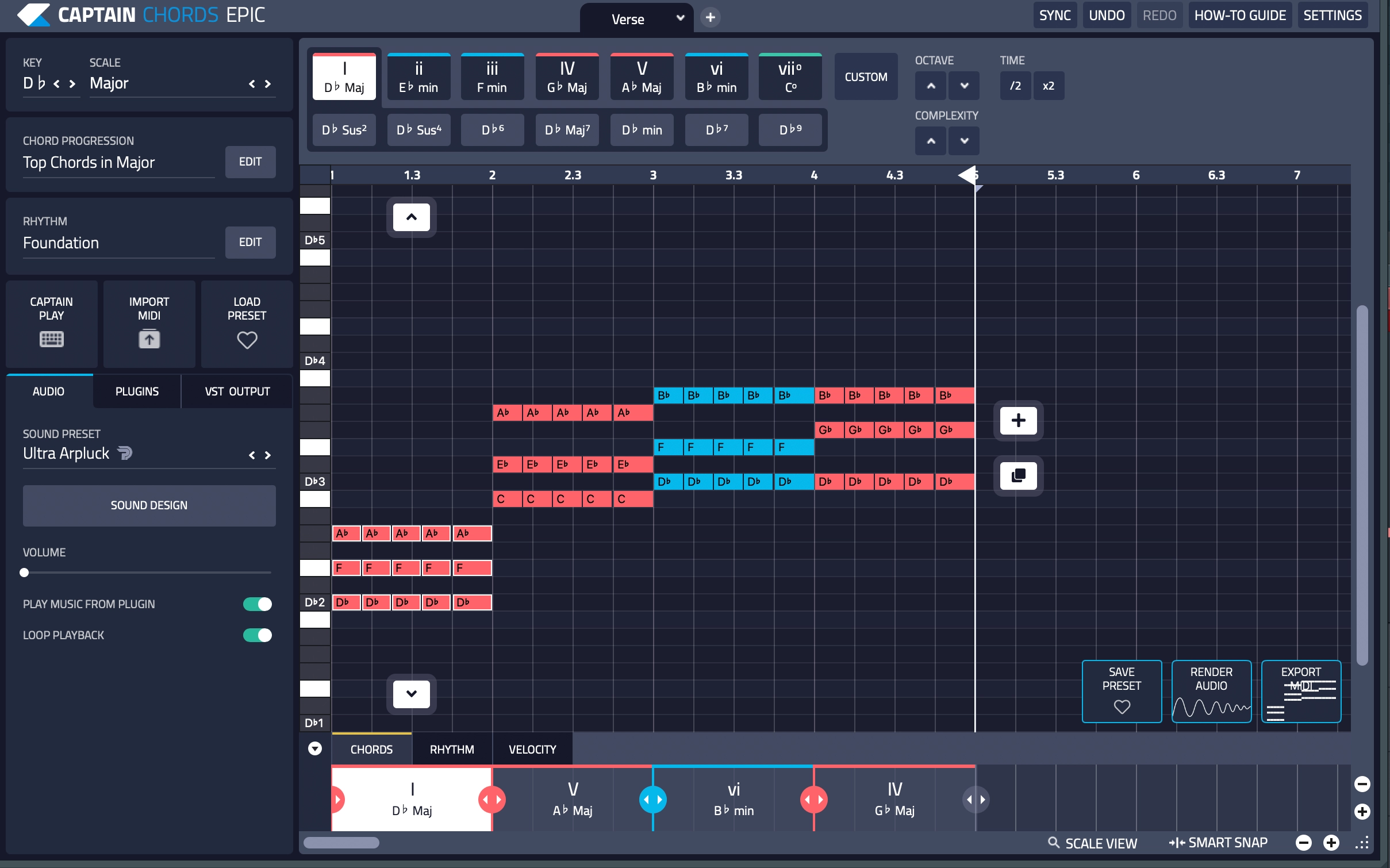

Captain Chords Epic

Captain Chords Epicは、「Captain Plugins Epic」というプラグインバンドルに含まれる製品の中の1つで、コード進行作成を支援してくれるプラグインです。

オーディオ信号からコード和音の分析が行える”Mixed in key”や、Web上で楽曲制作のコラボレーションが行える”Satellite”など、制作の支援ツールを多くリリースしている同社の製品らしい、使い勝手に重きが置かれたプラグインです。

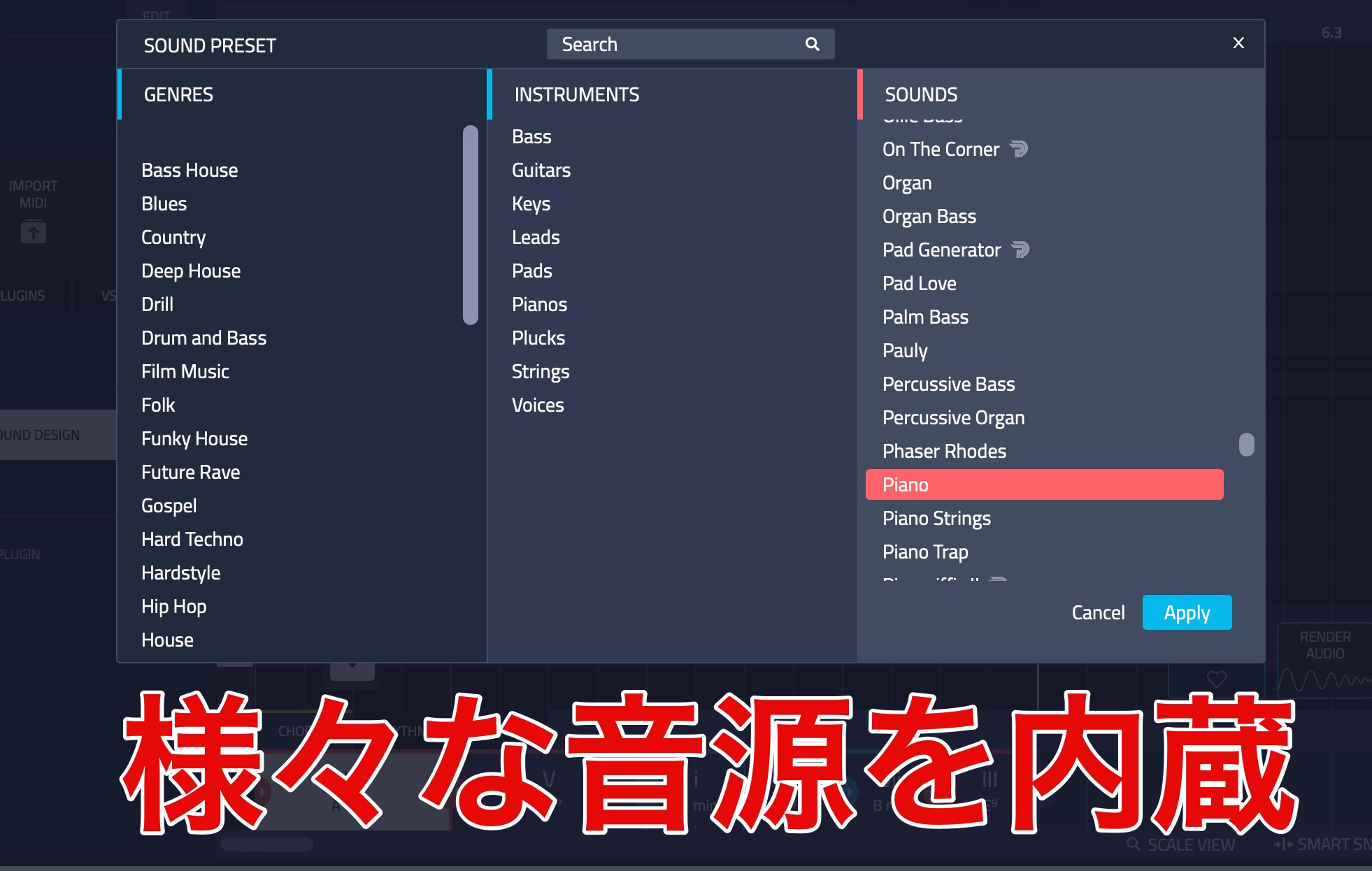

InstaChord 2と比較すると特徴的なのが、音源が内蔵されていることであり、起動後は別途インストゥルメントとのルーティングを行わずともすぐに音を鳴らすことができます。

そしてもう一つの特徴は、ピアノロールによる編集ができる点で、これにより生成した和音を後から細かくカスタマイズすることが出来ます。

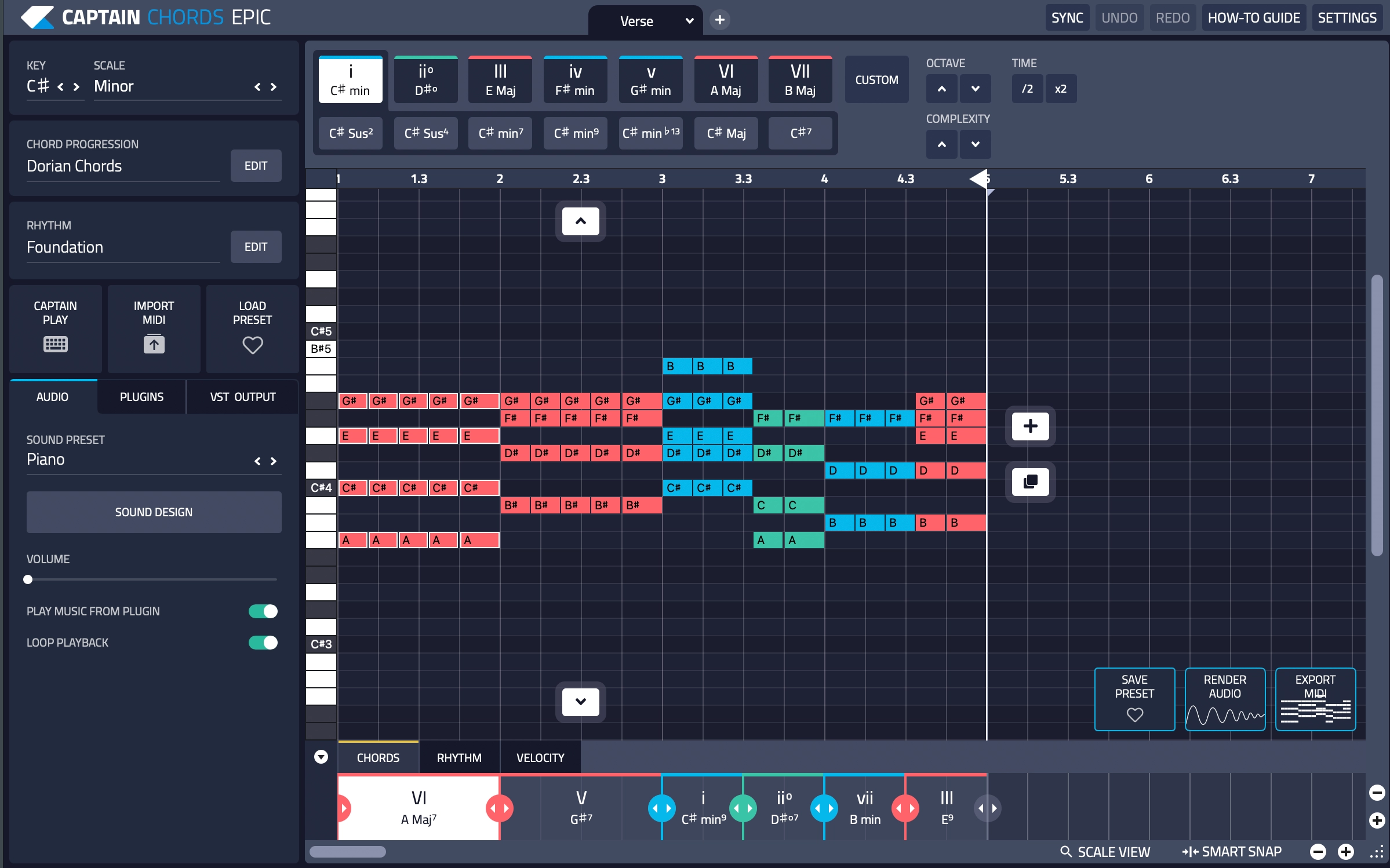

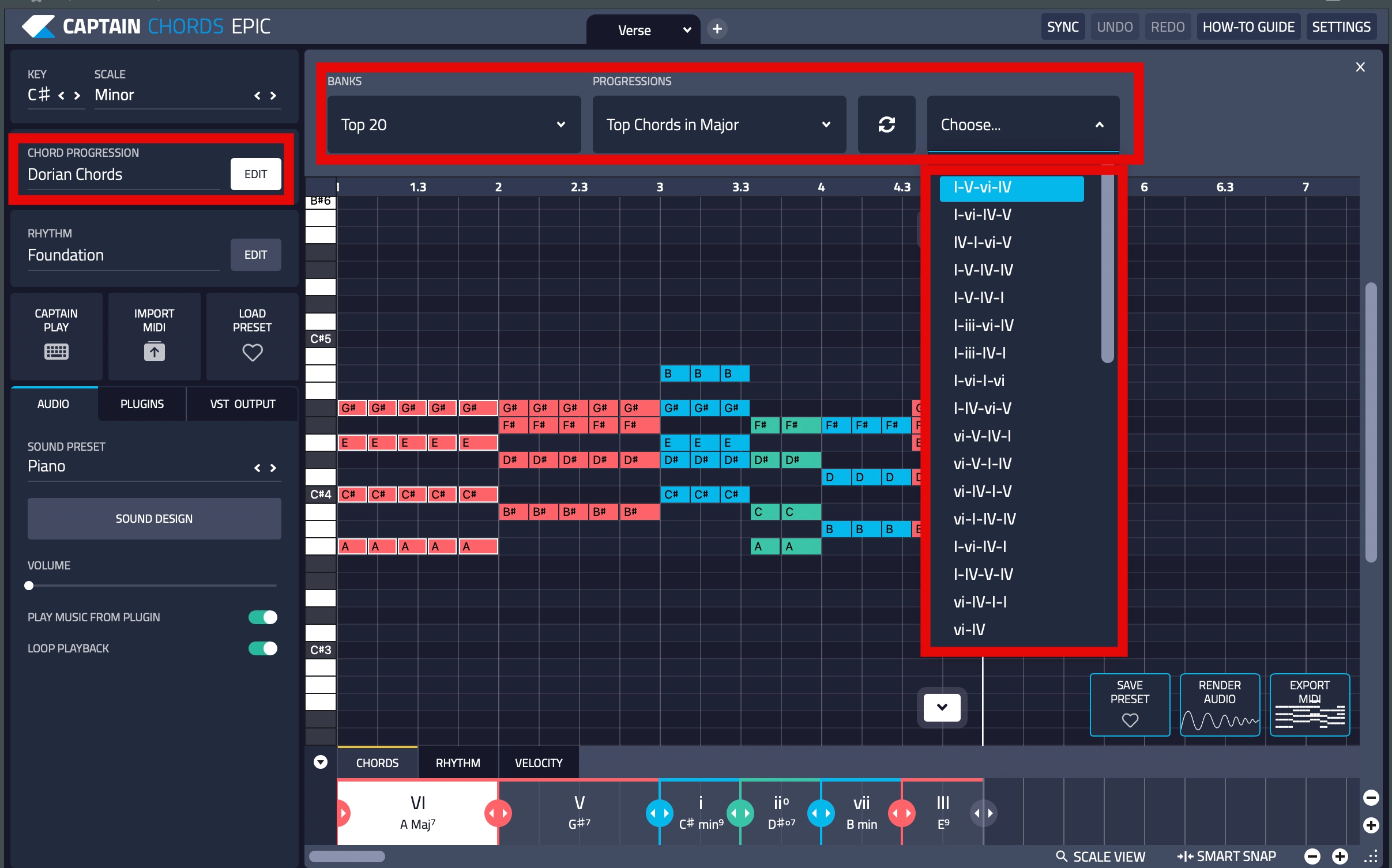

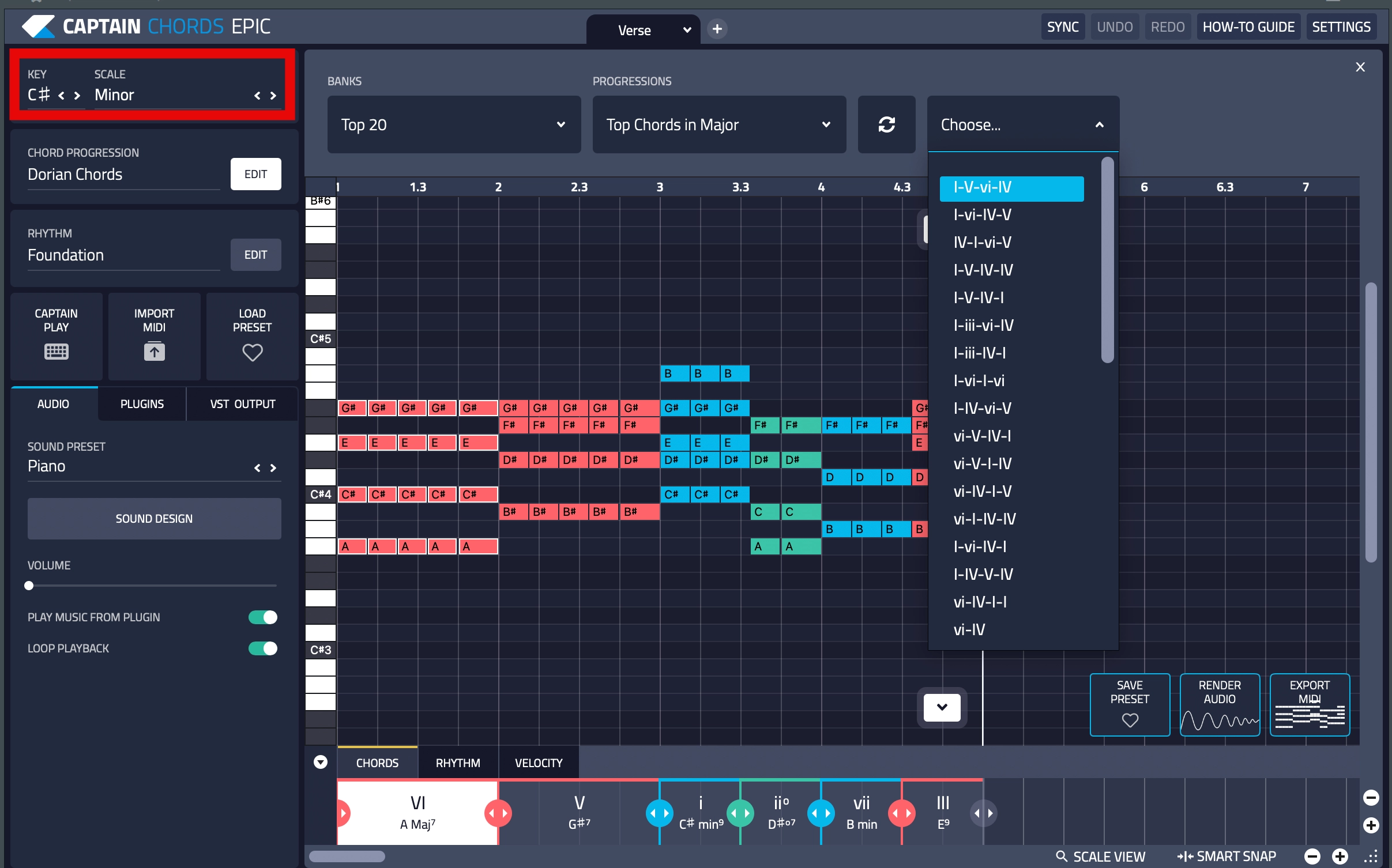

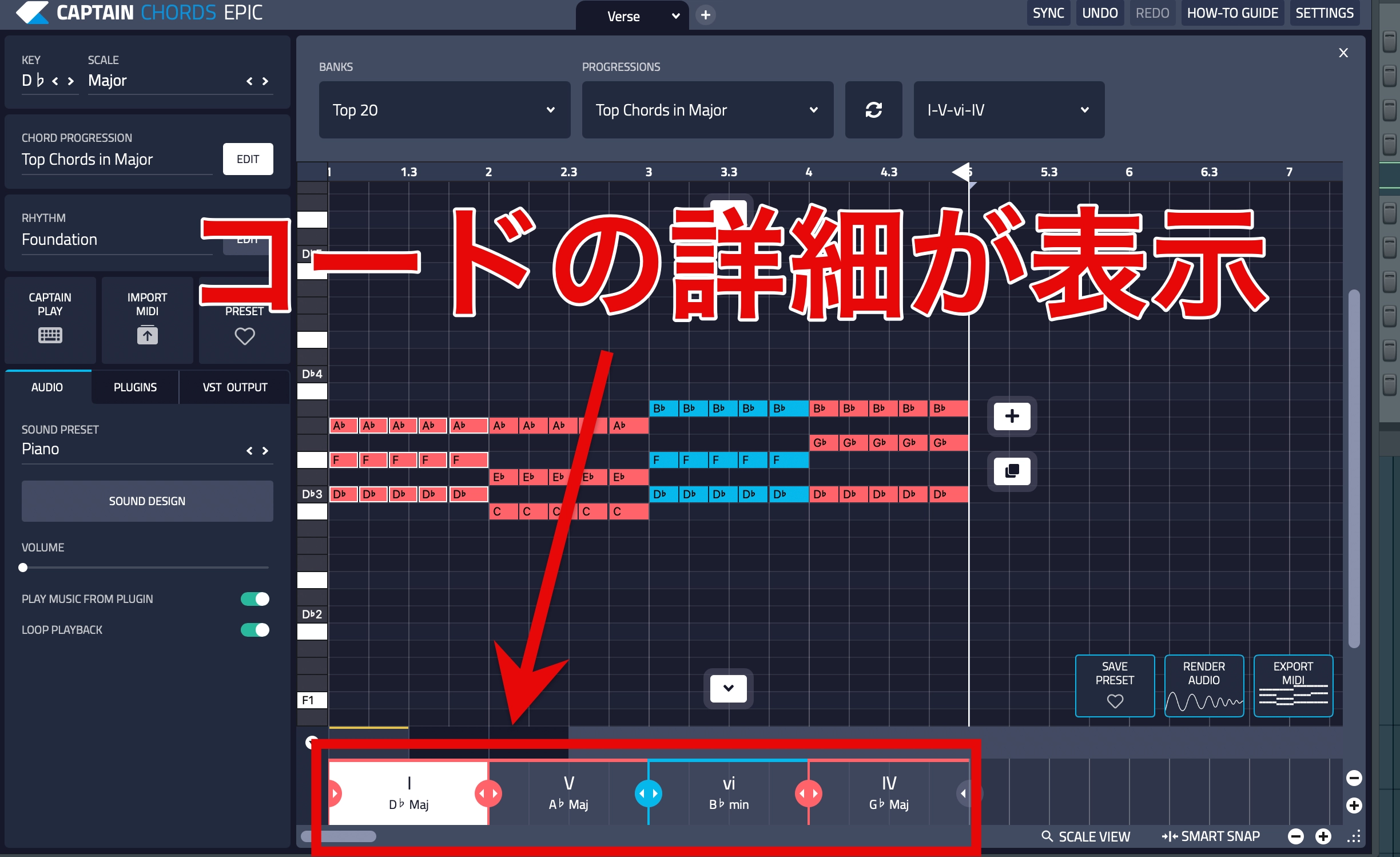

プリセットからコード進行を決める

多くの音楽ジャンルやスタイルをカバーしているコード進行プリセットが用意されており、それぞれがディグリーネームで表記されています。

この点は少し音楽理論の知識がない場合は、難しく感じられるかもしれません。

ディグリーネームの理解が必要とされる分、選択したプリセットはキー・スケール設定に連動して生成されるので、非常に効率的にコード和音を作ることが出来ます。

また、プリセット呼び出し後は、コードネームやディグリーネームが一画面で表示され、ピアノロール上にはコード構成音など、現在の状態を一元的に確認できます。

実際の音楽制作において必要とされる機能が網羅されており、扱いやすに長けた印象を持ちました。

コードプリセットの特徴として、テンションなどの複雑な和音を使用したものはなく、比較的シンプルな和音のみが用意されているので、ジャンルによってはコードのエディットが必要になるでしょう。

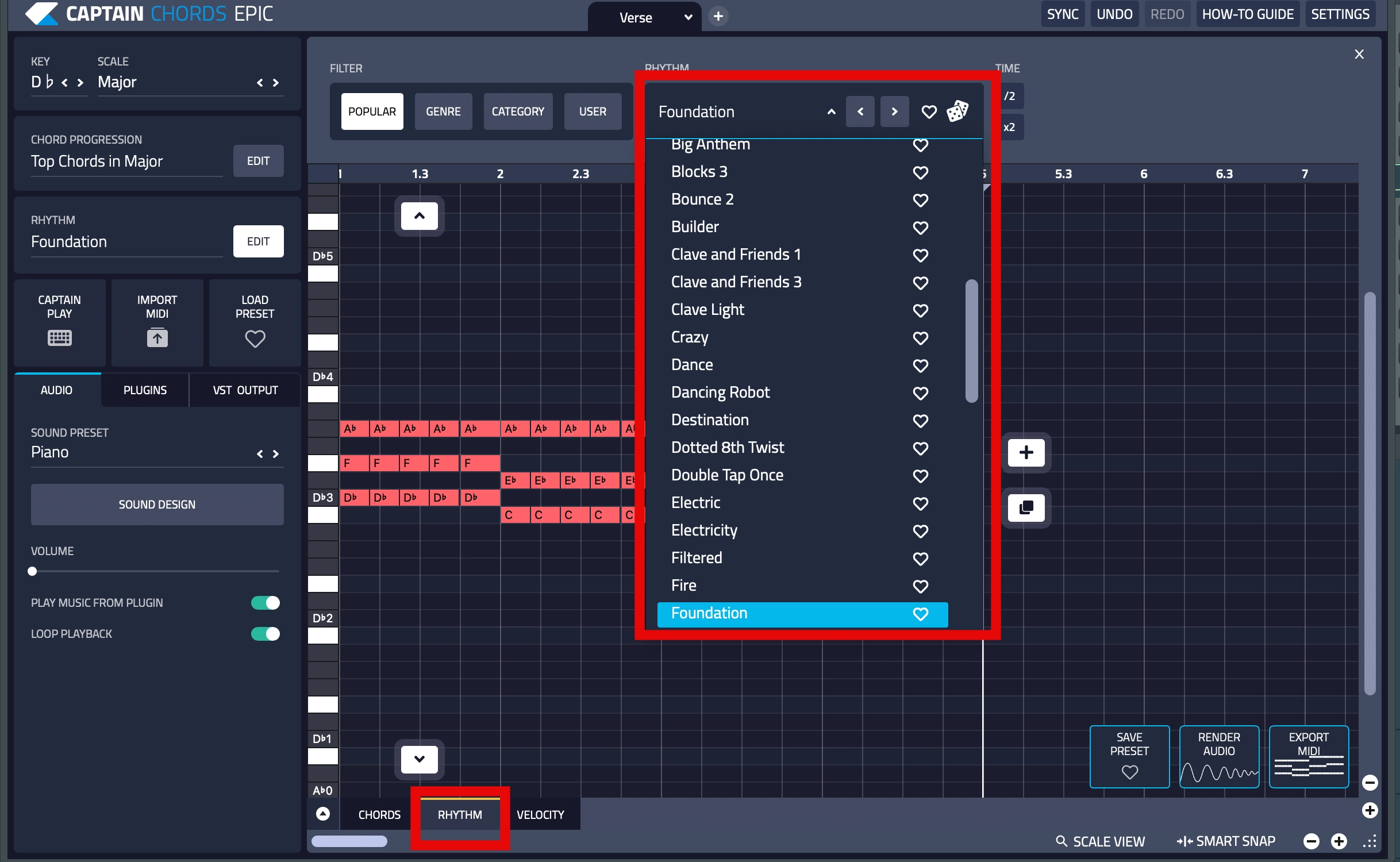

パターン機能でバッキングを作る

コード和音を呼び出すだけはなく、バッキングパターンも複数用意されており、シンプルなリズムバッキングから、アルペジオまで、選択するだけでコードバッキングを作ることが出来ます。

パターンを適用後に、コードチェンジのタイミングをずらしシンコペーションなどを行なった場合も、バッキングのリズムは維持されます。

この点は非常に効率的で、扱いやすいと感じました。

▶︎Captain Chords Epicのサウンド(内蔵音源を使用)

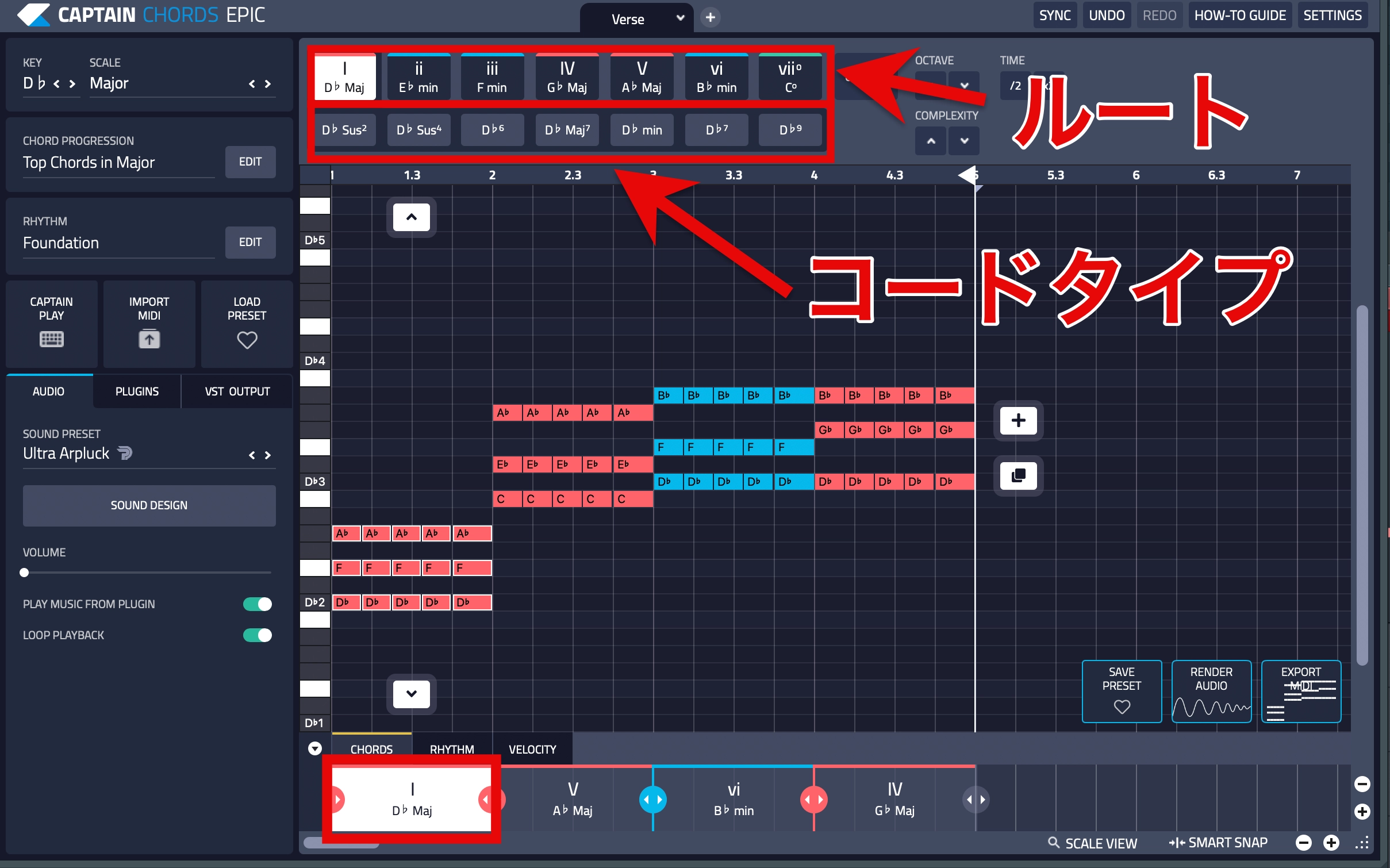

コードのカスタマイズとパターンの適用

コードのカスタマイズは、対象のコードを画面下部より選択し、上部に表示されるルートとコードタイプを選択することで変更が可能です。

操作性は非常によく考えられていますが、選択できるコードタイプの種類が少ないことや、ダイアトニックコード以外のルート音を選ぶことはできないため、より自由なコード進行を作りたい場合は、プラグイン内のピアノロールを使って、手動で編集する必要があります。

全体的に非常に使いやすさが際立ち、直感的に使用できる製品という印象を持ちました。

しかし、生成できる内容は全体的にシンプルなので、複雑で凝った内容を生成させたい場合には物足りなく感じてしまうことがあるかもしれません。

FL Studioコード生成機能

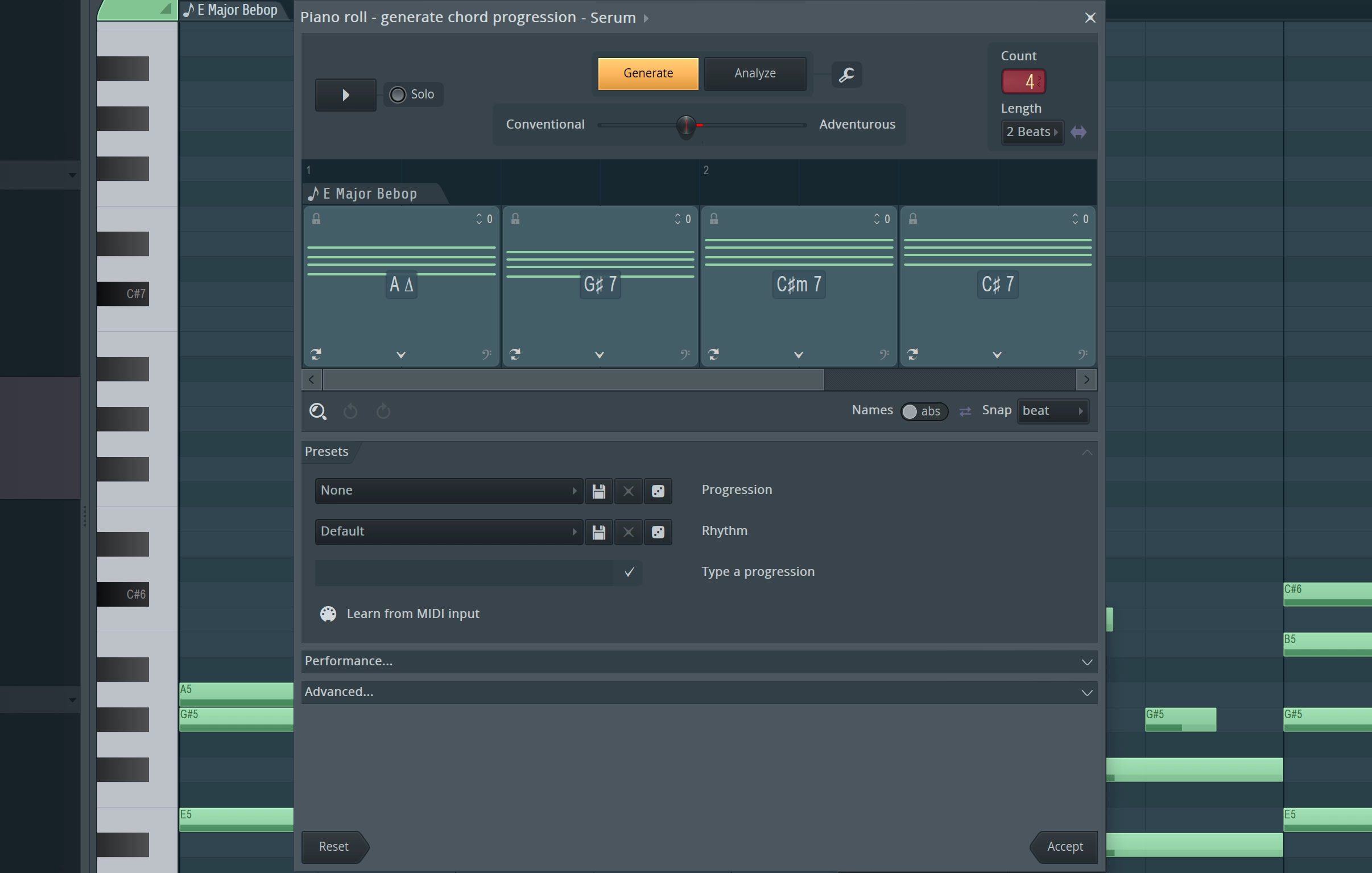

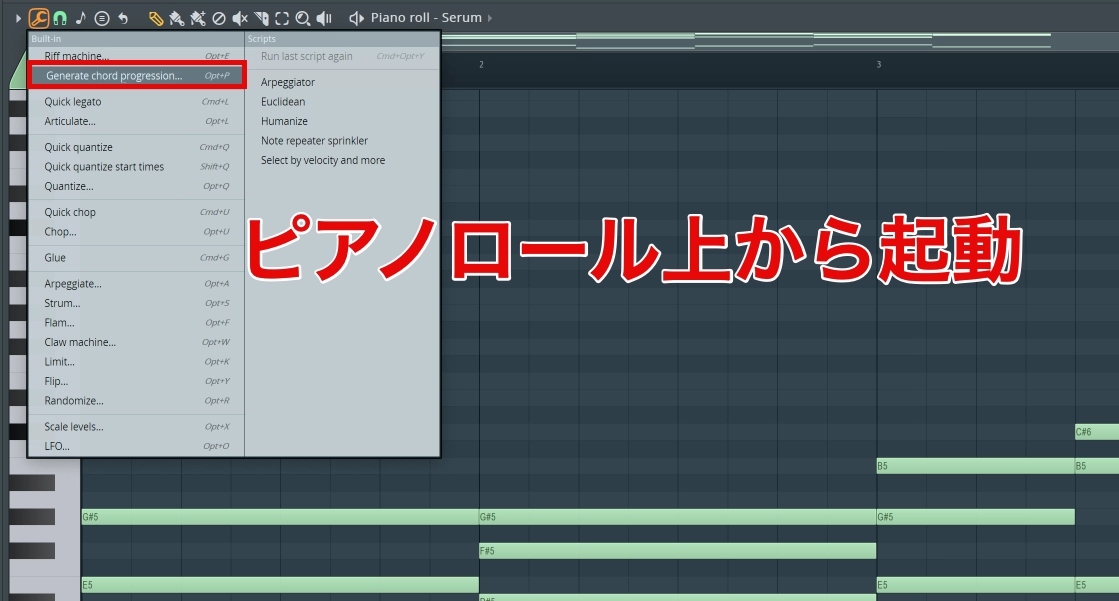

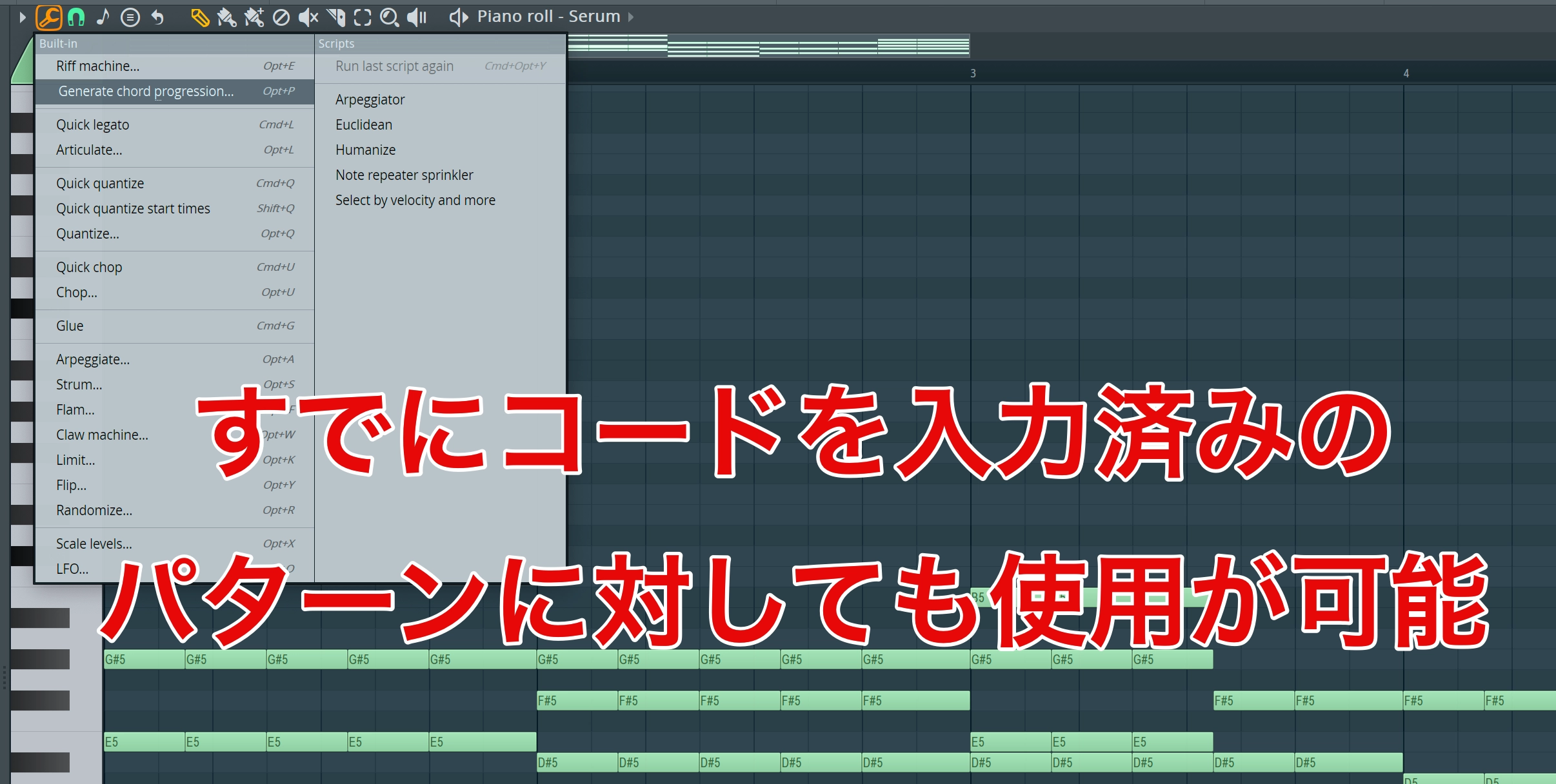

FL Studio 24というベータ版で試験的に実装された機能で、他製品とは異なりAIによるコード生成が行えることで話題のツールです。

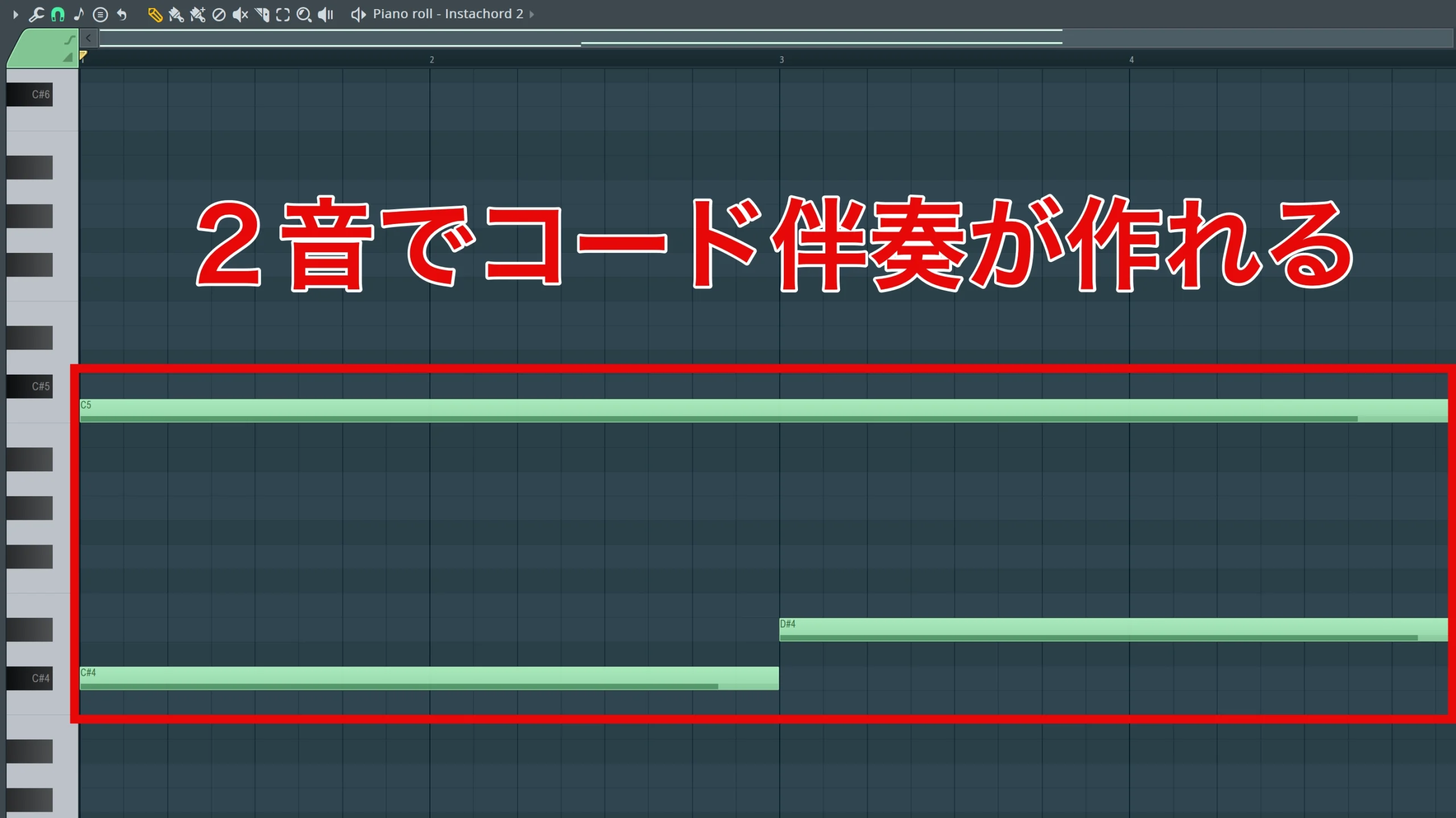

FL Studioのピアノロールのメニューから「Generate chord progression」を選択すると呼び出すことが出来ます。

コード進行を生成させる

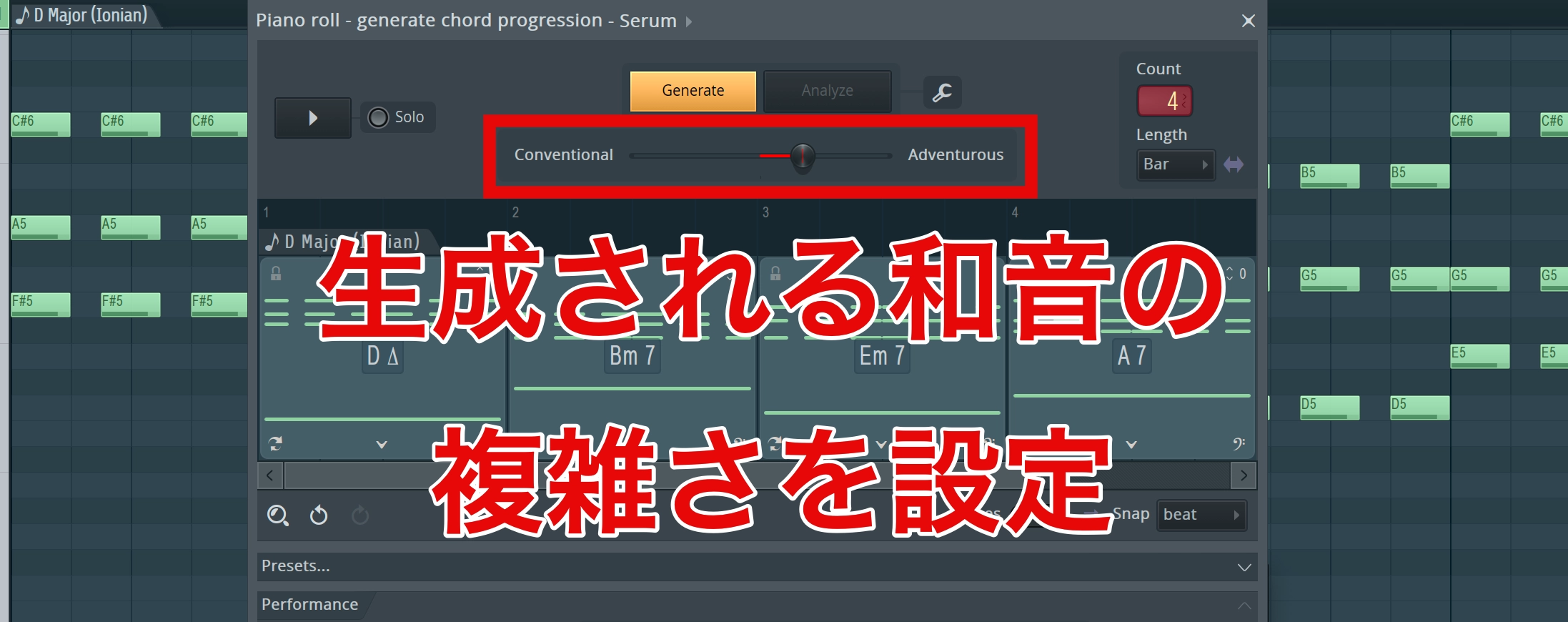

キー・スケールを設定し、画面中央の「Generate」ボタンを押すことで、設定したスケールの中でコード生成が行われ、ピアノロール上に直接和音が入力されます。

Generateのすぐ下に表示されているスライダーからは、生成されるコード和音の複雑さを指定することが出来ます。

和音の構成自体が複雑になるだけでなく、値が上がるとスケール外の音を使用したコードも生成されるようになります。

▶︎最小値で生成した例

▶︎最大値で生成した例

全体的に生成されるコードの傾向は、エレクトロミュージックに適したものが多い印象で、この点はFL Studioを使用しているユーザーに寄り添ったものだと感じます。

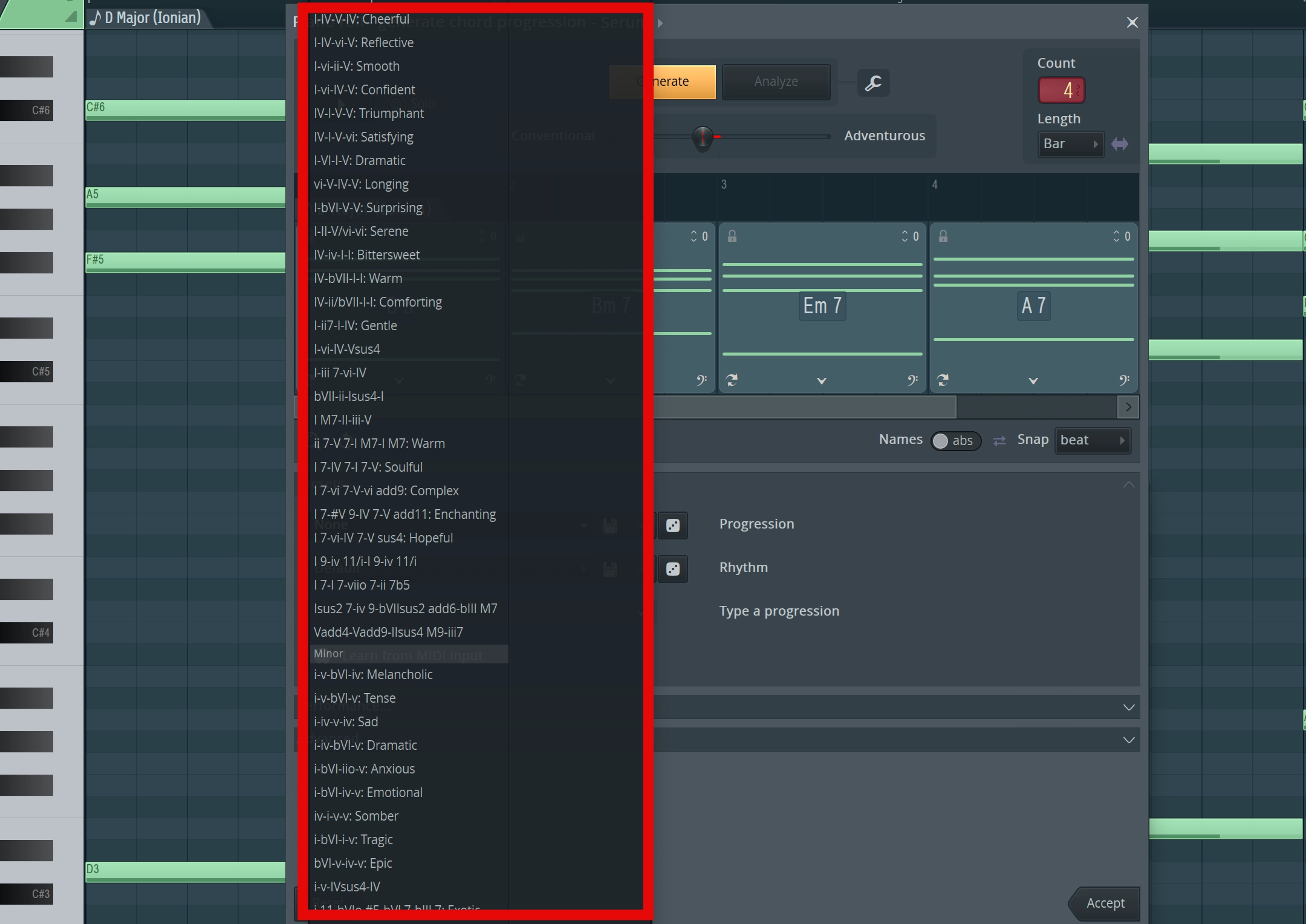

またAIによる生成ではなく、プリセットから定型的なコード進行を選択することもできます。

パターン機能でバッキングを作る

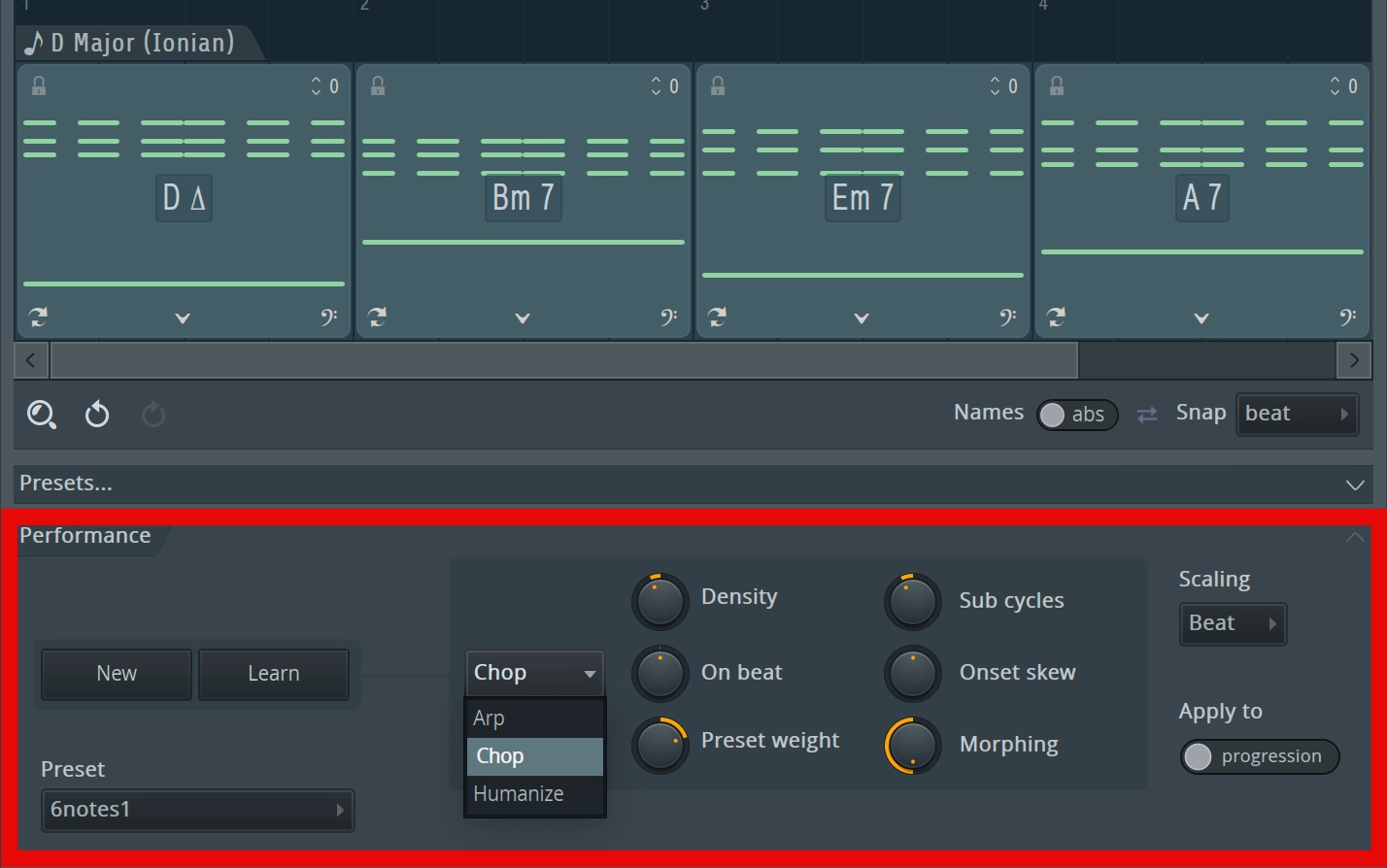

「Performance」からは、生成されたコード和音に対して、リズムバッキングやアルペジオなど、パターンを作り出すことが出来ます。

定番的に目にするものが一通り用意されていますので、コード和音を楽曲にあったパターンですぐに確認できます。

▶︎FL Studioコード生成機能のサウンド(音源はSerumを使用)

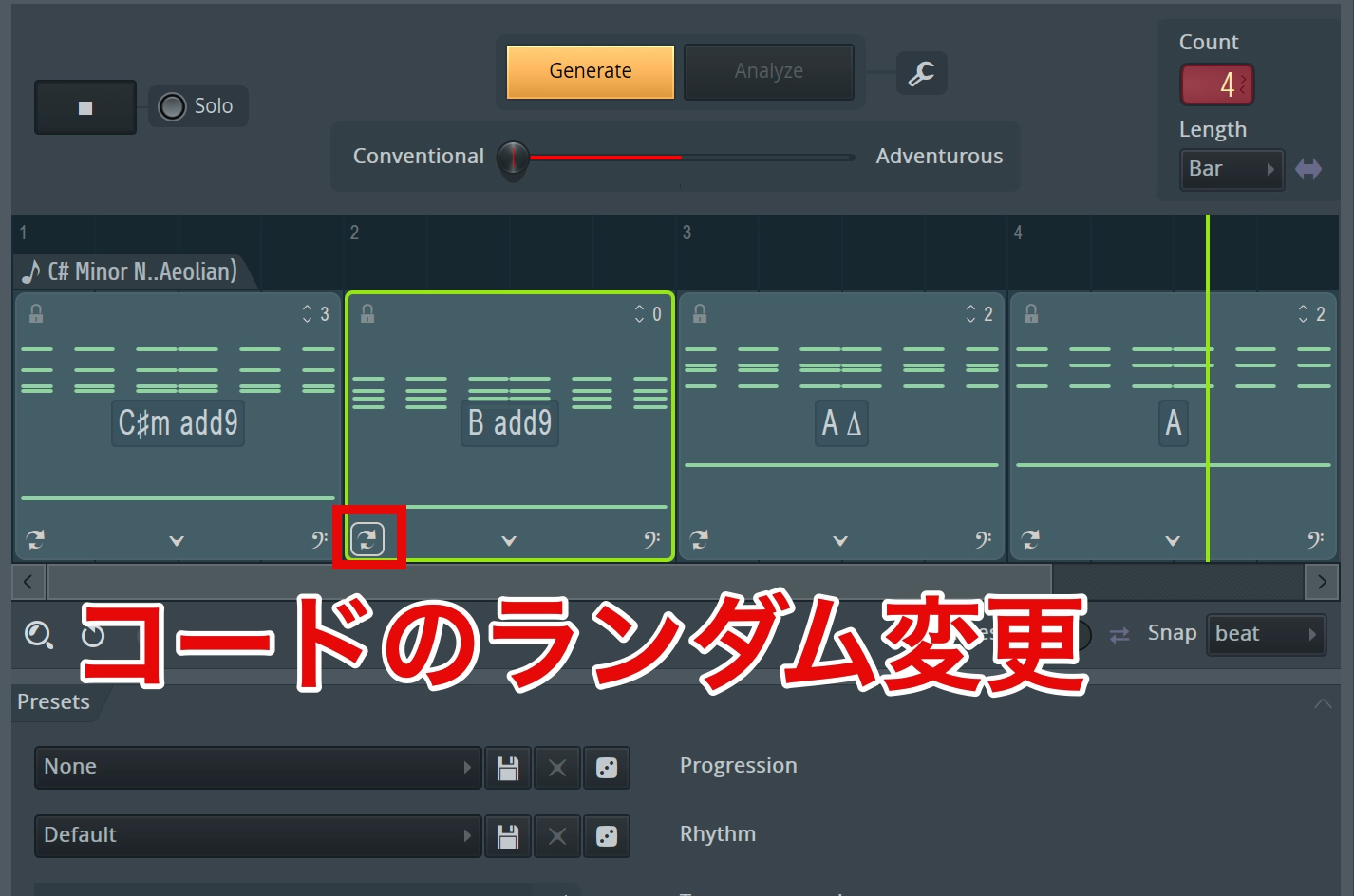

コードのカスタマイズ

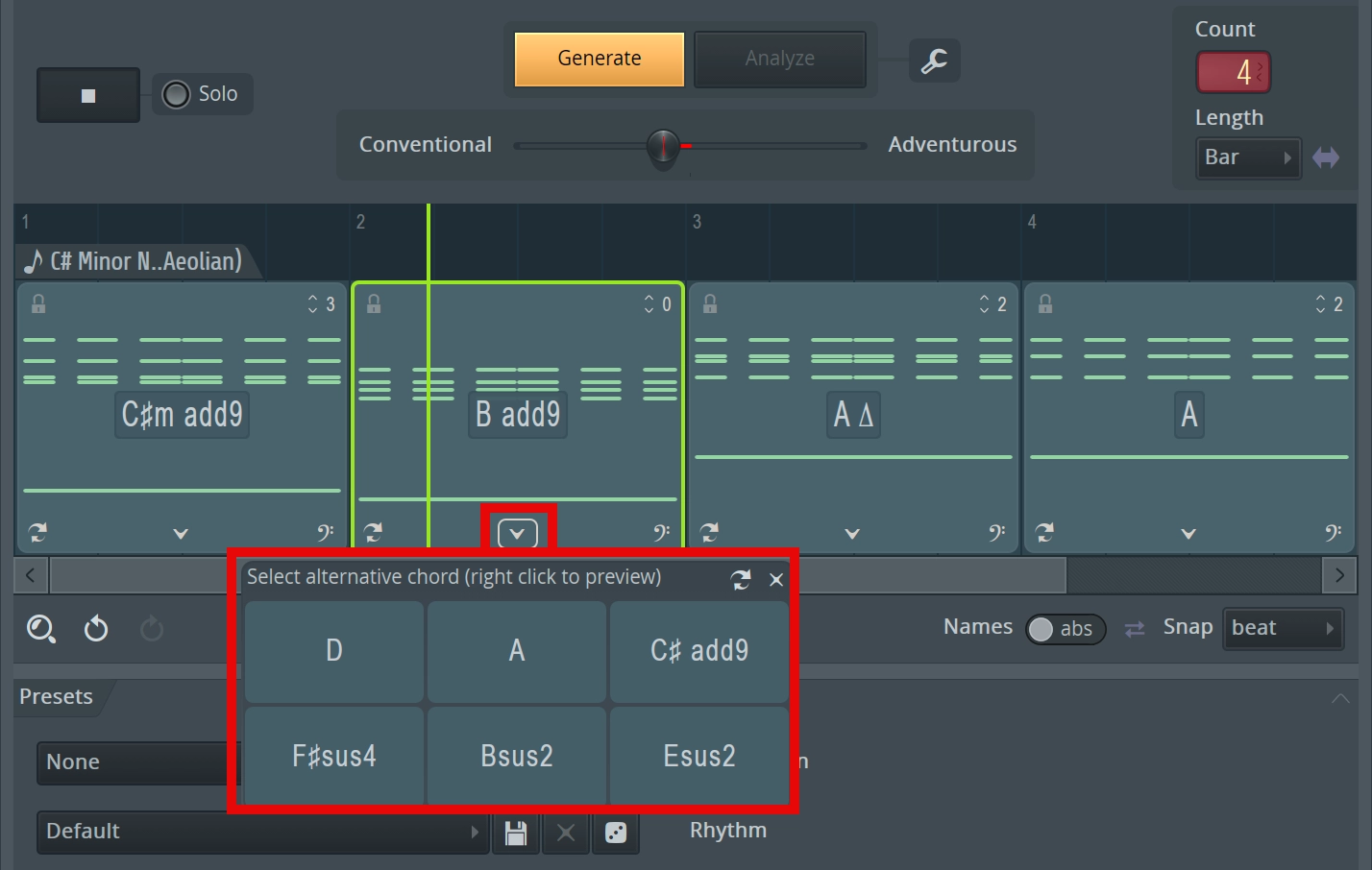

各コードの右下に表示されている矢印をクリックすると、ランダムでコードを変更することが可能です。

また、他製品にはない特徴として、コード進行中で使用されている特定コードに対し、他コードの提案を行ってくれるという機能が備わっています。

各コードの下矢印を展開させると、6個のコード案が表示され、選択することでコードを置き換えることが出来ます。

これら便利な機能が備わっている反面、任意のコードを選択する機能がないので、置き換えたいコードが決まっている場合は、ピアノロールから入力する必要があります。

DAWに統合されていることによるメリット

プラグイン形式ではなく、DAWに統合されている最大のメリットは、楽曲中で入力済みのコード和音に対しても後から変更できる点です。

現在のコード進行から、別のパターンを試してみたいという場合でも、後からコード進行全体や特定のコードに対して変更ができるので、制作中のあらゆる場面で気軽に使用できるのは非常に心強く、圧倒的な利便性の高さを感じました。

Scaler 2

Scaler 2は、キー・スケールにマッチしたコードや、特定のジャンルでよく使用されるコードを探すことができるツールです。

また、他製品にはない特徴として、ギターの指板上でコード構成音を表示してくれる機能や、オーディオファイルからコード和音を検出する機能など、楽曲制作だけではなく、耳コピやコードの学習にも役立つ機能が含まれています。

スケールのリストから任意のものを選択すると、スケール音のみで構成された基本的なコードを表示させることが出来ます。

メジャーやマイナー以外にも、モードなど多くのスケールが表示されており、幅広い楽曲で使用できる設計になっています。

また、ジャンルやムードに合わせたコードセットも多数用意されており、ボタン1つで様々なスタイルにマッチしたコード和音が表示されます。

これらコードのパッドを画面最下部のユーザーパターンに、ドラッグ&ドロップでストックして、オリジナルのコード進行を作成するという、シンプルな設計です。

また他製品同様、作成したパターンはMIDIデータとしてDAWに書き出すことが可能です。

音源も内蔵していることから、別途インストゥルメントを用意しなくとも、すぐにサウンドが確認できるのも嬉しいです。

プリセットからコード進行を決める

各ソングやアーティストプリセットに含まれるコードは、実際のコード進行に基づき配置されています。

InstaChord 2のように特定ジャンルにおける具体的なコード進行が欲しいという方にとっても有用です。

コードのパッドをクリックすることでサウンドを再生できますが、流れで確認したい場合はコードパッド左側の再生ボタンを使用します。

各コードは、テンションを含め詳細に作り込まれており、そのまま楽曲として使用できるクオリティと言えるでしょう。

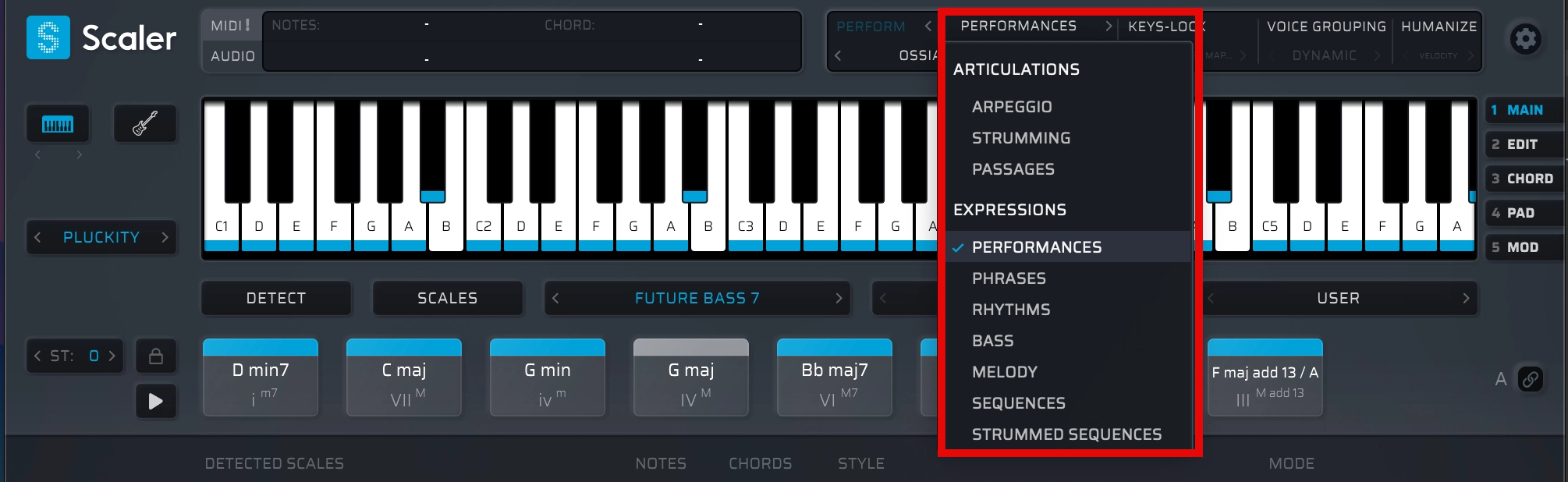

パターン機能でバッキングを作る

Scaler 2もまた、他製品同様、アルペジオやコードバッキングパターンが多数備わっています。

これらの伴奏機能は、メニュー部分の「PERFORM」を点灯させると有効になり

この状態でコードのパッドをクリックすると、パターンで演奏されます。

また「PERFORMANCES」から、様々なタイプのプリセットを選択できます。

コード伴奏だけではなく、ベースラインやメロディなど、様々なパターンが用意されている点が他製品にはない特徴です。

▶︎Scaler 2のサウンド(音源は内蔵シンセを使用)

コードのカスタマイズ性

Scalerは呼び出すことができるコードタイプが非常に多く、独自にコード和音をカスタマイズする際には、最も強力なツールと言えます。

任意のコードを表示させるには、いくつかの方法があります。

「Diatonic」からは、スケール音で構成された各コードを探すこともできますし、「Voicing」からは転回形のコードを選択することが可能です。

また「Chord」タブからは、より詳細にScaler上で使用できる全てのコードタイプを探すことができます。

膨大な量から検索する必要があるので、ある程度ソフト側で提案して欲しいという場合には、使いにくく感じられるかもしれませんが、すでに使用したいコードが決まっている場合には、扱いやすく感じられるツールと言えるでしょう。

Scalerにはコード進行全体を自動で作り出す機能がないことから、ツール側ではコードの候補をリストアップさせ、そこから自身でどのコードを使用するか決めながら使う必要があります。

全自動でコード進行を作りたいという方には不向きな製品と言えますが、その分、より緻密なコード和音を探すことができ、どのようなジャンルにおいても戦力になるポテンシャルを持っています。

いかがでしたでしょうか。

同じコード進行作成のアシストと言っても、それぞれのツールで大きく特徴が異なっています。

実際に使用してみて感じたそれぞれの特徴としては

- 最も手早くコードバッキングトラックが作成できるInstaChord 2

- 使いやすさが突出したCaptain Chords Epic

- DAWとの統合により、制作中の活用の幅が広いFL Studio

- コードの辞典として様々な和音を探すことができるScaler 2

このように支援を受けたい場所や、どのタイミングで使用するかによっても適した製品は変わってきそうですので、この記事を製品購入の参考にしていただければと思います。

記事の担当 宮川 智希/Tomoki Miyakawa

15歳でシンセサイザーの魅力に惹かれDTMを始める。

20歳よりサポートキーボーディストとして大久保伸隆氏(Something Else)を始め多くのステージで活動する傍ら、活動拠点を制作へとシフトする。

その後、音楽制作ユニットL75-3を結成し、同人、商業両面で音楽作家として活動を開始。

2013年より声優原由実氏への楽曲提供を皮切りに、永井朋弥氏(+Plus)楽曲で編曲、映画での劇伴制作、イベント内でのBGM制作と様々な制作の現場に携わる。

同人活動ではVocaloidを用いた楽曲を使用し、“Twilight of Small Planet”がニコニコ動画カテゴリーランキング5位を記録。

その他、docomo Xperia feat. HATSUNE MIKU内オフシャルコンテンツや東京IT新聞などのメディアに掲載される。

- CATEGORY:

- DTMのための音楽機材・ソフト紹介