3 BandLabを使用して音楽理論いらずで曲をつくってみよう!

BandLab講座第3弾

作曲やDTM動画をメインに活動しています、バーチャルYoutuberのミディ(@midy_midy)と申します。普段は主にアニメやゲームなどの楽曲などを作曲しながらバーチャルYoutuberとして動画投稿をしています。

YouTubeではそれぞれのジャンルに合わせた楽曲の作り方やオリジナル曲も投稿していますので、気になった方はぜひチェックしてみてくださいね。

今回の記事ではBandLabという、

初心者でもブラウザで無料で簡単にできる作曲ソフトを使用して、作曲をしてみようという企画の第3回目になります。

前回は初めての打ち込みということで、パターンを覚えるだけで手軽につくれるドラムを打ち込んでみましたね。

今回は難しい音楽理論抜きで曲の顔となるメロディー、伴奏のコード、土台となるベースを作ってみましょう。初心者でもわかりやすいように、シャープやフラットなど一切付かない、鍵盤の白い部分だけを使って解説していきます。

元動画の補足記事となりますので、まずは動画をご覧くださいね。

【初心者作曲講座】第3話 メロディ&コード編

曲をどこから作るのか

初心者の方が気にする部分として、曲をどこから作っていけば良いのか?というところが挙げられるかと思います。

これは人やジャンルによって様々でしょう。メロディーからつくる人もいれば、和音を先に決めてメロディーを導き出す人など。

今回は音楽理論を意識せず作るため、土台となるベースから組み立てていきましょう。

どんな曲を作るのかイメージする

まずはどんな曲が作りたいかイメージしましょう。これはどの創作活動においても重要なことです。ゴールが明確でないまま作り進めていっても、あやふやな曲になってしまいます。今回は曲の雰囲気を、「明るい」「暗い」「中間」の三種類の中から選んでください。

作りたい曲の雰囲気が決まったら、まずは楽器を打ち込む準備をしましょう。

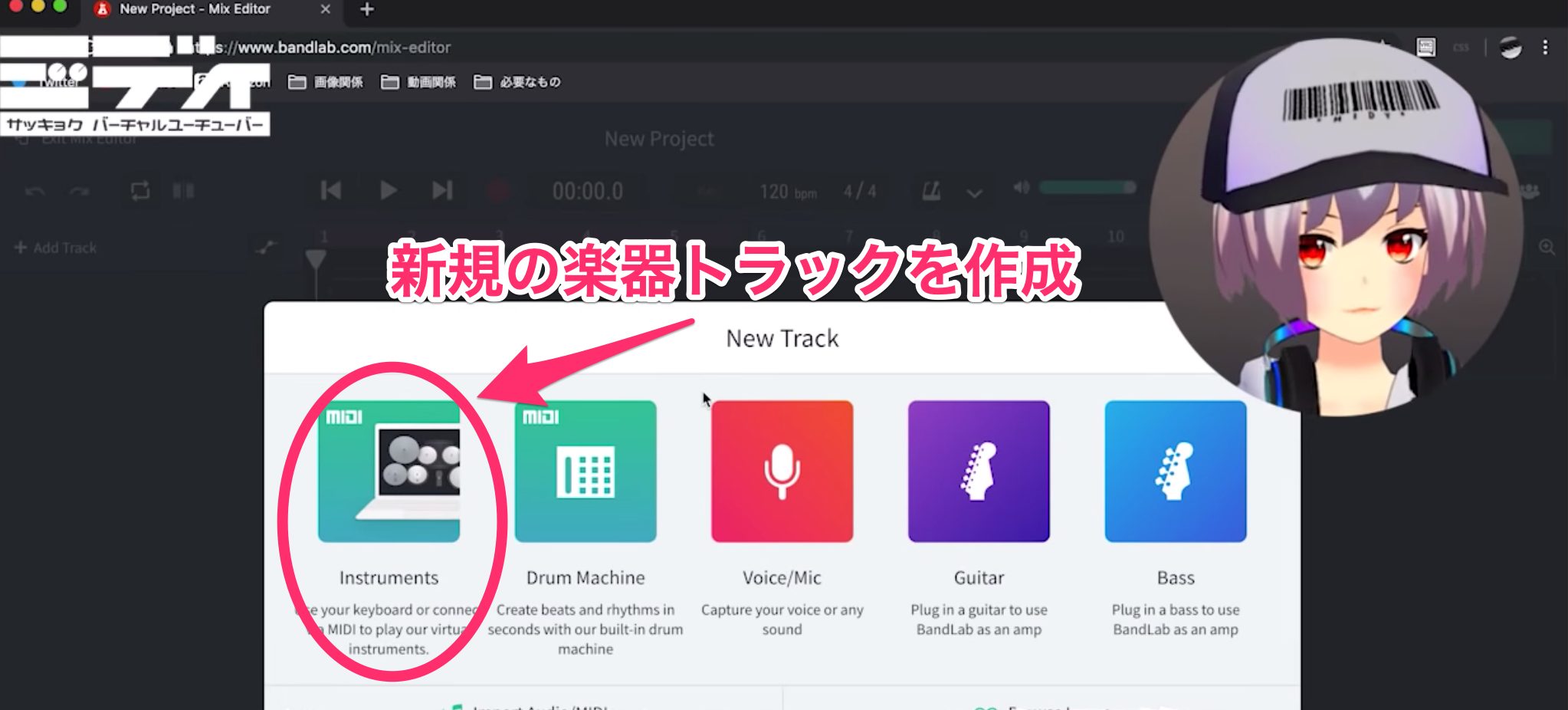

前回と同じくプロジェクトから新しい楽器のトラックを作成し、

空白の部分をダブルクリック、もしくは右クリック→Create regionを選択し、音符を入れる箱を作成します。

土台となるベースの作り方

上記の準備が整ったら、曲の土台となるベースを作っていきましょう。

今回は8小節の展開のある曲を目指します。

まずは1小節目のベースの音から決めていきます。

明るい雰囲気の曲を選択した場合→ド

暗いの雰囲気の曲を選択した場合→ラ

中間の雰囲気の曲を選択した場合→ファ

このように選択してみてください。

基本的には全音符、もしくは二分音符で打ち込んでいくとよいでしょう。

そして終わりの音も決めていきましょう。

明るい雰囲気の曲を選択した場合→続く感じはソ、終わる感じはド

暗いの雰囲気の曲を選択した場合→続く感じはミ、終わる感じはラ

このように選択してみてください。

それができたら、あとはこの間をドレミファソラシドの白い鍵盤の音の中から選んで繋げていきます。

コードのつくりかた

ベースは作れましたか?

今作ったベースを1オクターブ上にコピーしてみましょう。

これを元に伴奏の元となるコード(和音)の進行を作っていきます。

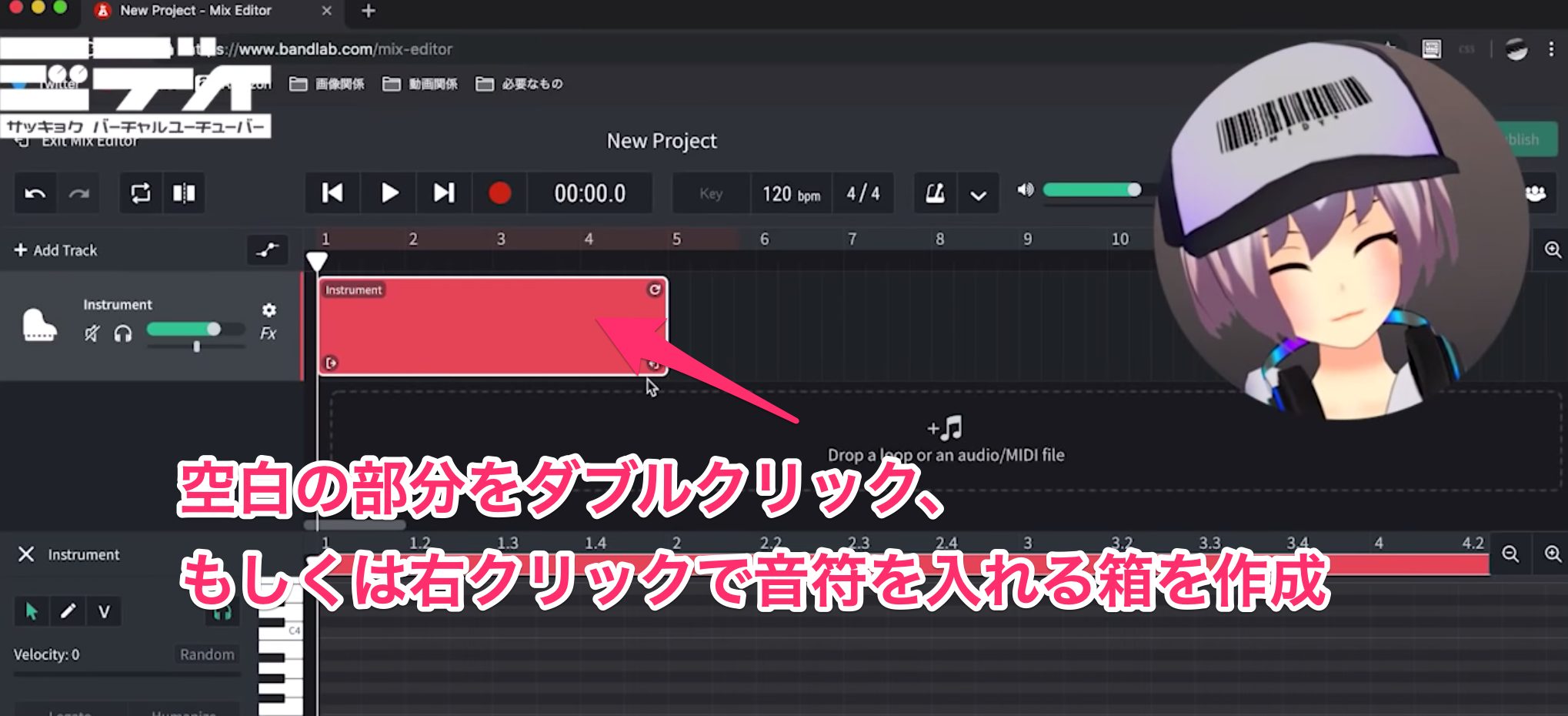

難しいと思うかもしれませんが、法則に従って音を積み重ねるだけでよいのでとても簡単です。下の表をご覧ください。

先ほど1オクターブ上にベースをコピーしましたよね?

その音と表を照らし合わせながら音を縦に重ねていきます。

赤い部分がベースで作った対応する音になります。

例として、もしベースの音が「ド」の音だった場合は、隙間を三つ開けて「ミ」、さらに隙間を二つ開けて「ソ」の音を打ち込んでいきます。

これで明るい雰囲気のコード(和音)のメジャーコードの完成です。

逆に「ラ」がベースだった場合、先ほどとは逆に2つ開けて「ド」の音、三つあけて「ミ」の音を打ち込んでみましょう。

これで暗い雰囲気のコード(和音)のマイナーコードの完成です。

これを繰り返していき、一通りコードをつけていきましょう。

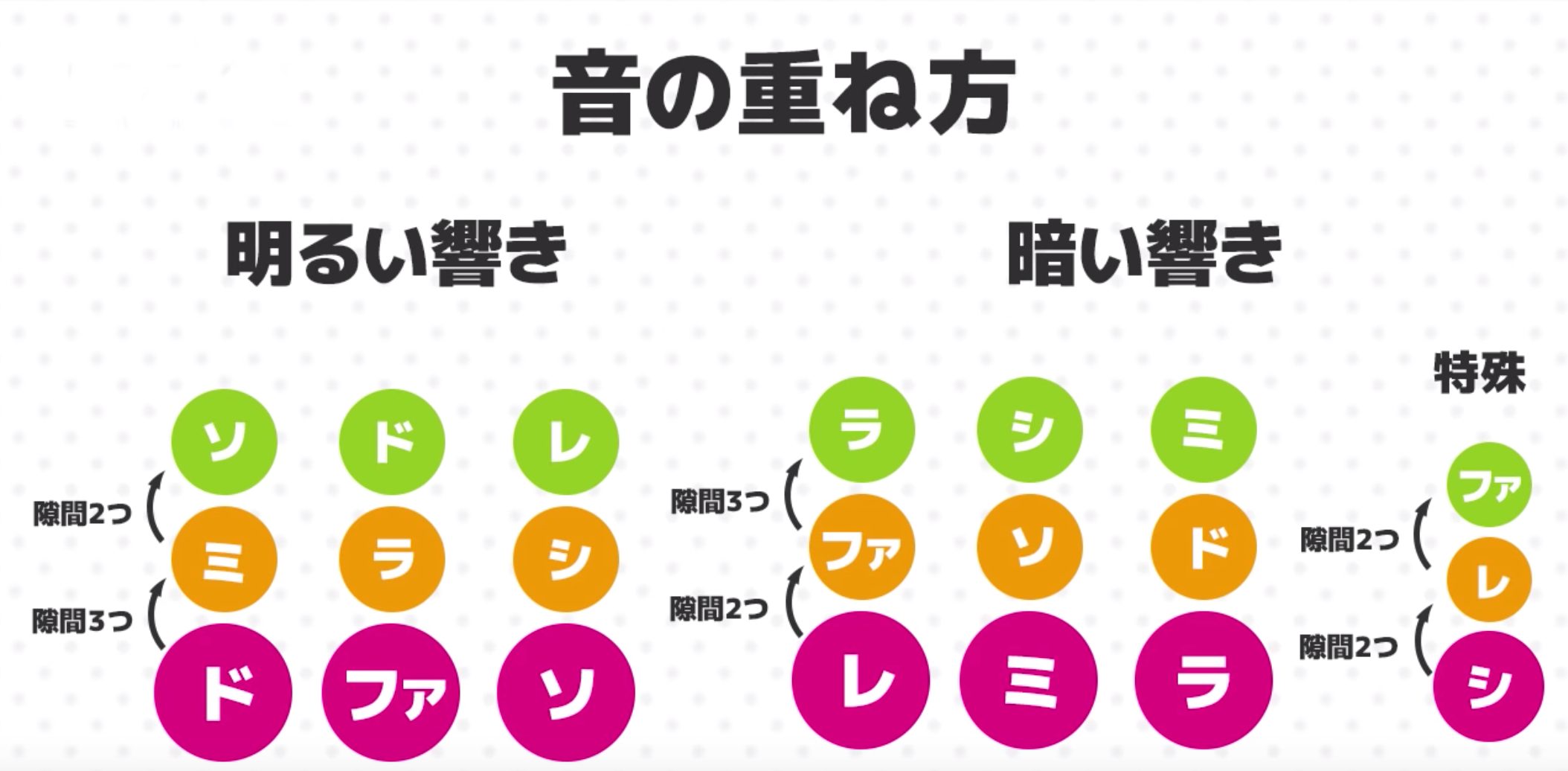

このままだと画像のように隣同士のコードの音の高さが凸凹していて、非常に聞きづらくなってしまっています。

これを解消するにはコードの中の音を1オクターブ上下に動かして隣同士が滑らかになるようにすると聞きやすくなります。

曲の顔となるメロディーの作成

いよいよ曲の顔となるメロディーの作成に入っていきましょう。

明るい雰囲気のメロディーにしたい場合→ドから始まるドレミファソラシドでメロディーを作る。

暗い雰囲気のメロディーにしたい場合→ラから始まるラシドレミファソラでメロディーを作る。

どこから音を始めるか、またどの音を選ぶかにによって雰囲気も大きく異なります。

ここで皆さんに一つ質問です。良いメロディーの定義とはなんでしょうか?

私が考えるに良いメロディーの一つとして、覚えやすくて誰でも歌えそうなメロディーであると思います。(あくまで一例ですが)

しかし初心者の人にありがちなのは、ただ音を並べただけのようなまとまりがないことになってしまうことが多々あります。

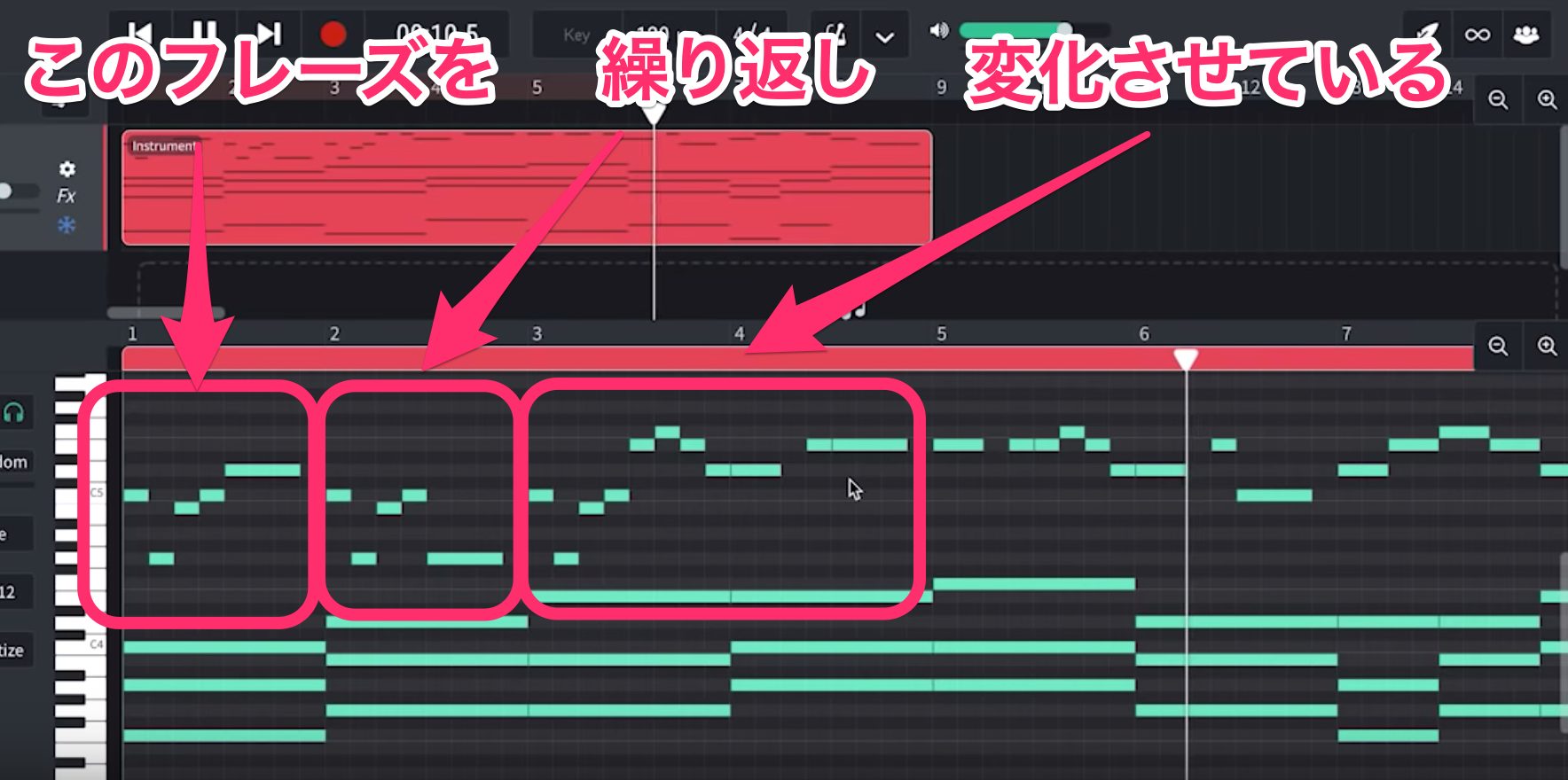

この解決方法として、型をつくり、繰り返し、変化させるといった方法です。

既存の楽曲を分析してみるとわかるのですが、同じリズム(又は音)を偶数回繰り返した後、それを受け継いで変化させていることが多々見受けられます。こうすることで曲の聞き手側にメロディーを覚えさせることができます。

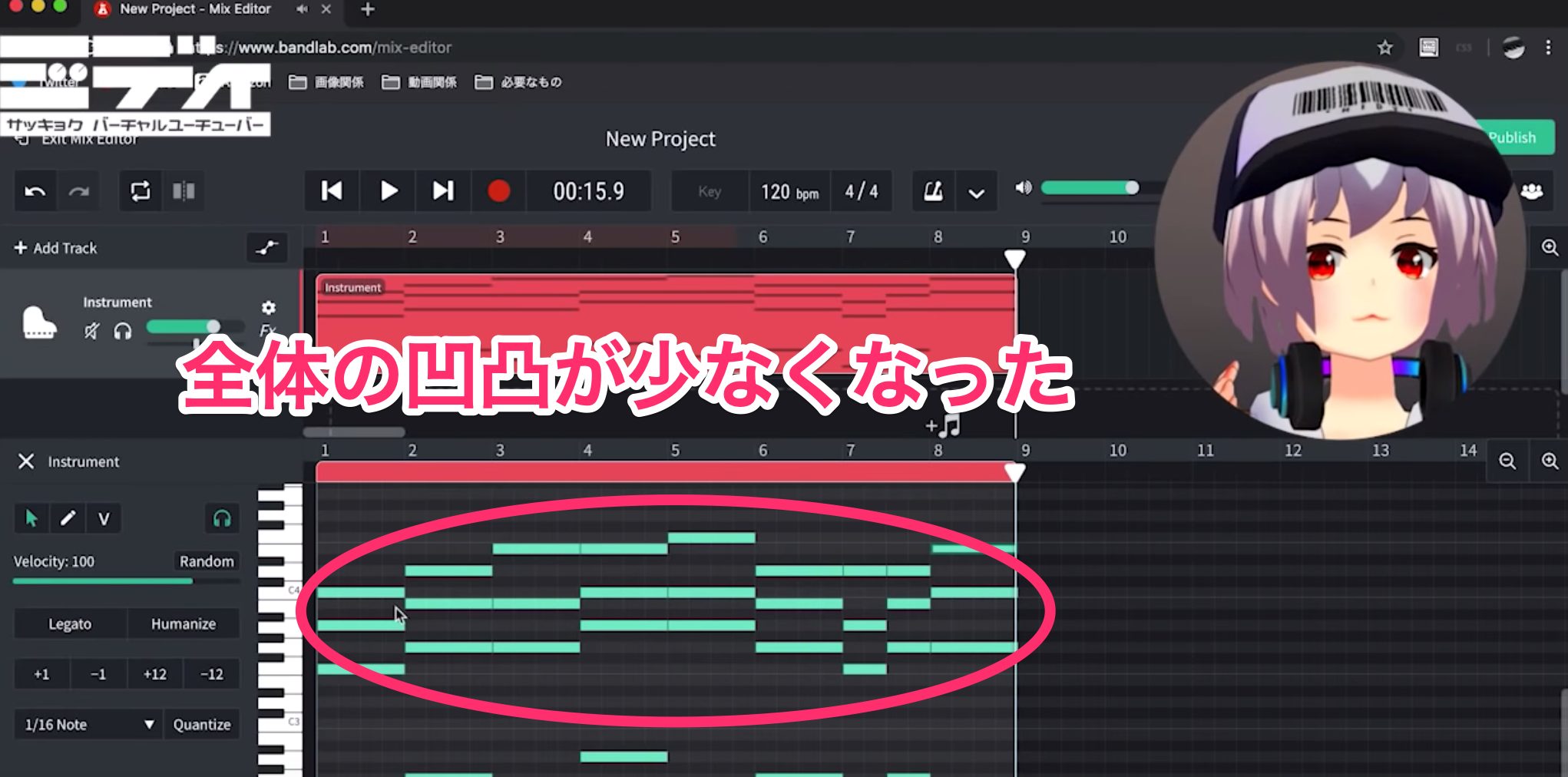

今回私は下の画像のようにメロディーをつくりましたが、これもリズムの型を作り、繰り返し、変化させています。

ここでもし作ったメロディーが伴奏と合わず不協和音に聞こえる人は、その小節で鳴っているコード(和音)の構成音をメインにしてみてメロディーを作ってみてくださいね。

ミディ先生の宿題

さて今回の宿題です。

今回は8小節の展開ある曲を、ベース、コード、メロディーをつけましょう。

また、前回で学んだリズムも付け足して曲に仕上げてみましょう。

作った曲は是非はハッシュタグ#ミディ先生の宿題でTwitterに投稿してみてくださいね。

いかがだったでしょうか。意外と音楽理論の知識がなくても法則を守っていくだけで曲が作ることができます。

それではまた次回の記事でお会いしましょう!

作曲バーチャルYoutuber ミディ

2018年 1/13日より、DTMや作曲をメインとしたバーチャルYouTuberとして活動を開始。8月よりENTUM所属のバーチャルYouTuberとして活動中。

普段はゲームやアニメ、アイドルなどの楽曲提供などの他、数多くのバーチャルYouTuberに楽曲提供をしている。

1st アルバム iTunes&Appleミュージックにて配信中!

作曲バーチャルYouTuberのミディ先生(@mid_midy )が教える

🔰超初心者向け作曲講座🎹第3回メロディ&コード編今回は難しい音楽理論抜きで曲の顔となるメロディー、伴奏のコード、土台となるベースを作ってみましょう。

🎥YouTube:https://t.co/tHVNdnfrSr📝まとめ記事:https://t.co/FTg6uOt109 pic.twitter.com/nwmrRMHsvN

— SLEEP FREAKS (@SLEEPFREAKS_DTM) 2019年6月17日

- CATEGORY:

- BandLabの使い方