Ableton Live 12 が発表| 見逃せない新機能を徹底解説!

ワークフローに直結する革新的な要素が満載!

Ableton Live 12が発表され、多くの新機能が発表されました!(正式なリリース日程は2024年初旬に予定されています)

これまで実装されていた機能に新たな要素が加わりより感覚的かつ実験的な楽曲制作が行える内容となっています。

ここでは見逃すことができない新機能をLive 12 Suiteのベータ版を使用しYouTubeライブ配信で徹底解説していきます。

【厳選 編集版】Ableton Live 12 | 新機能を徹底解説!

Ableton Live 12|見逃せない新機能を徹底解説!21時からライブ配信!

価格、Live 11からの無償アップデートについて

用意されているエディションはVer11と同様に「Lite/Intro/Standard/Suite」の4種類です。

本日よりLive 11が20%オフで購入できるキャンペーンが開始され、この期間中にLiveの各エディションを購入すると、無償でLive 12にアップデートが可能です。

エディションの機能比較はコチラからご確認いただけます。

GUI・レイアウト関連の新機能

まずは操作性に直結するインターフェイス系の機能です。

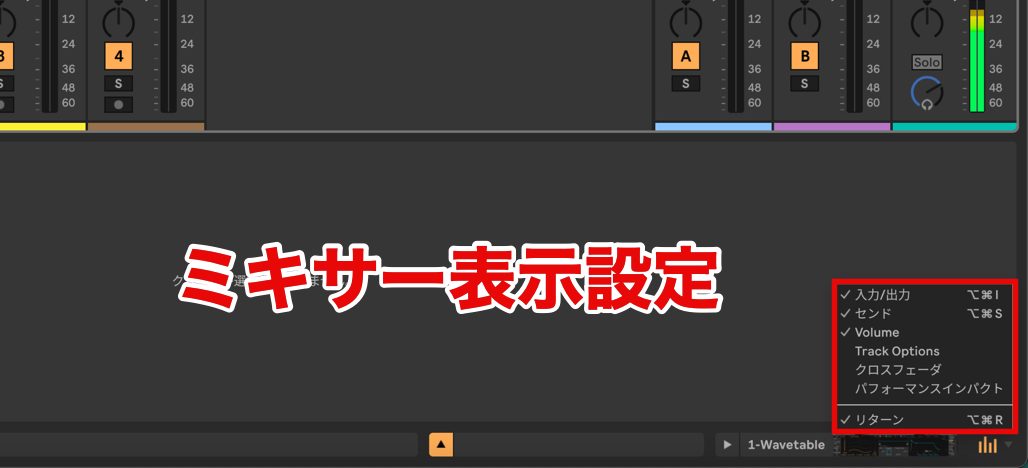

アレンジメントビュー上でミキサーが表示可能に(全エディション)

これまでミキサーはセッションビューのみ表示可能でしたが、Live 12からはアレンジメントビュー上でも表示されるようになりました。

シングルディスプレイ環境下でも画面表示の切り替えが不要となり、より効率的に制作を進めることができます。

ミキサー上の入出力やセンドなど細かな表示設定は【▼】から行えます。

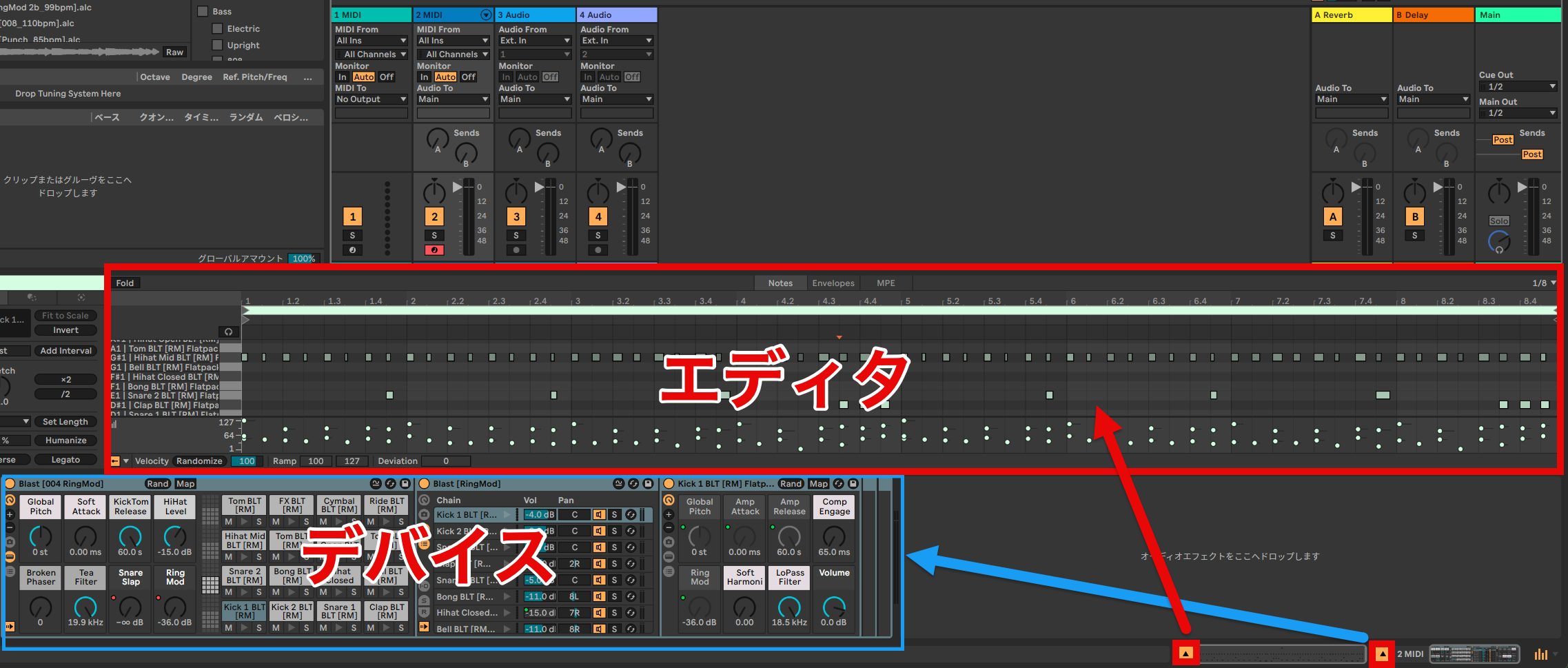

MIDIエディタ/サンプルエディタとデバイスビューの同時表示が可能に(全エディション)

ミキサーの他にもエディタ、デバイスビューを1つのウィンドウ上で同時に表示させ多くの情報を把握することが可能となりました。

時短を考えた際に視覚的な効率は重要となるため、この2点は大きなアップデートと言えます。

この他に、視覚的な要素としてさらに充実した機能が追加されましたので見ていきましょう。

オーディオ波形のズーム表示(全エディション)

アレンジメントビュー上でオーディオ波形のズーム表示ができるようになりました。

【垂直ズームボタン】を有効化すると、数値で表示倍率の設定ができます。

無効化することで、瞬時に元の倍率に戻すことも可能です。

一時的に縦・横方向の表示倍率の拡大が可能に(全エディション)

【H】と【W】ボタンからは、タイムラインの表示倍率を変更することが可能となりました。

細かな編集時にはとても便利な機能と感じました。

タイムライン全体の表示へ素早く戻れることも作業効率において期待できます。

ブラウザの新機能

音源・エフェクト・音楽素材などの検索性が圧倒的に向上しています。

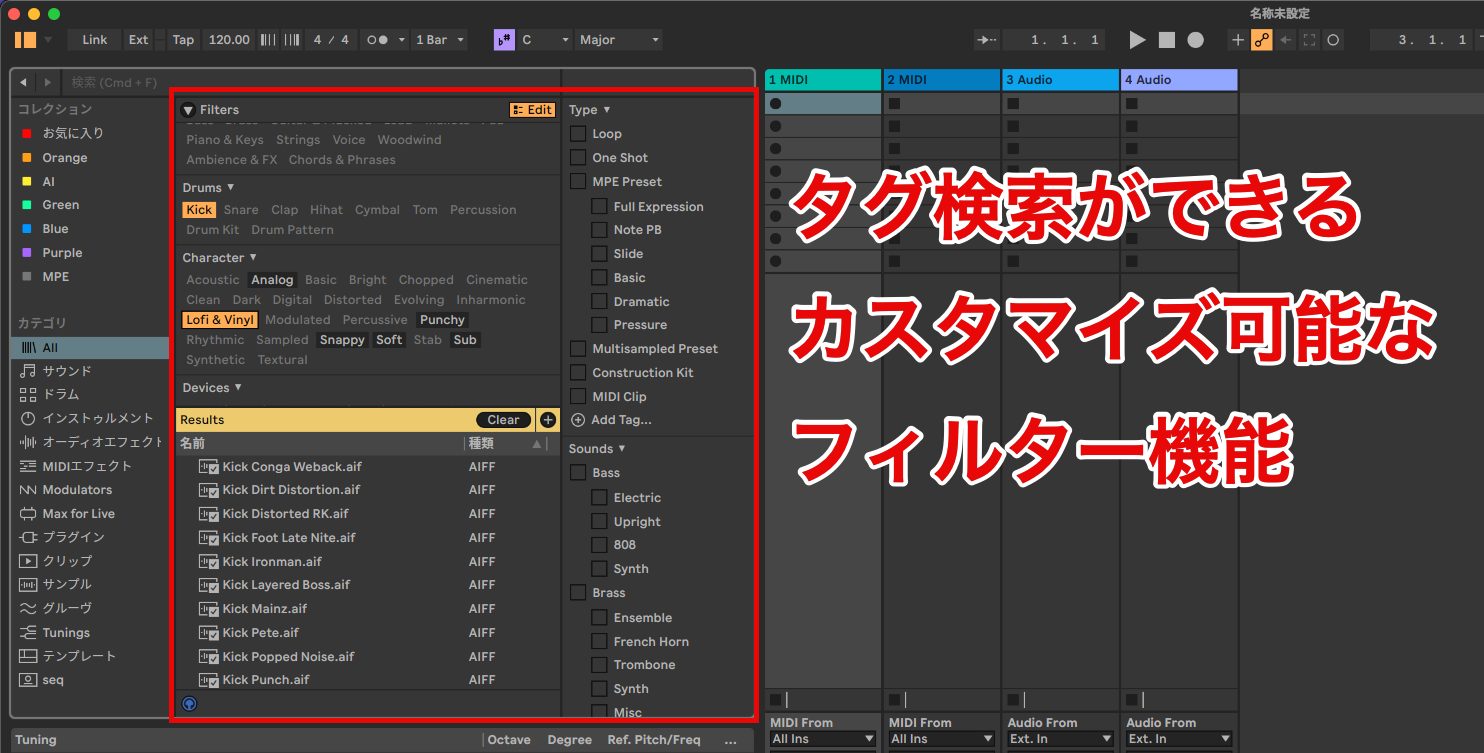

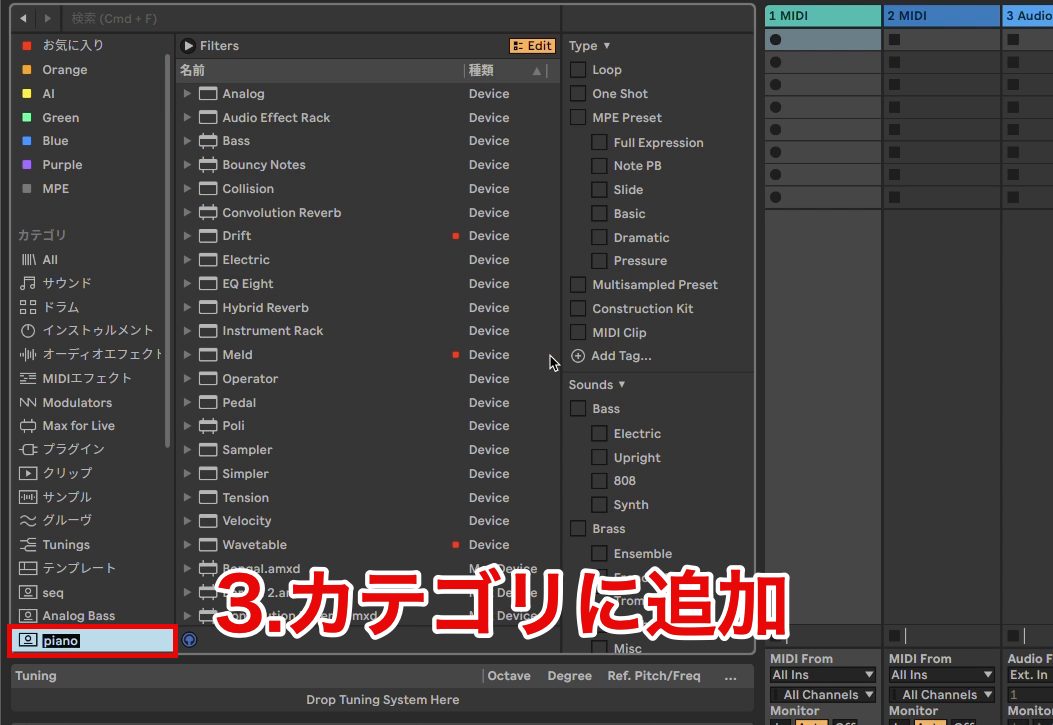

タグ検索ができるフィルター機能の追加(全エディション)

Liveデバイスやそのプリセット、サンプル、プラグインに対して、タグ付けが行えるようになりました。

Liveに付属するCoreライブラリは初期状態で全てタグ設定が行われておりますが、独自にタグを編集することも可能です。

また、サードパーティ製プラグインやサンプルも手動でタグ付けが行えます。

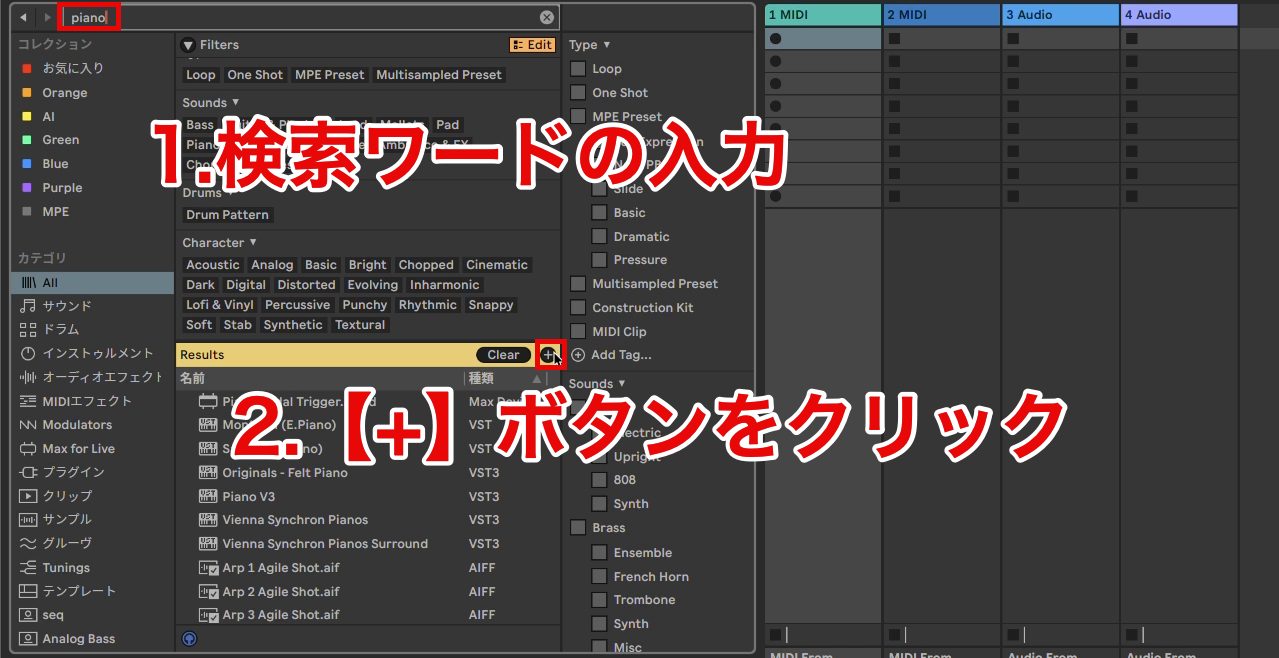

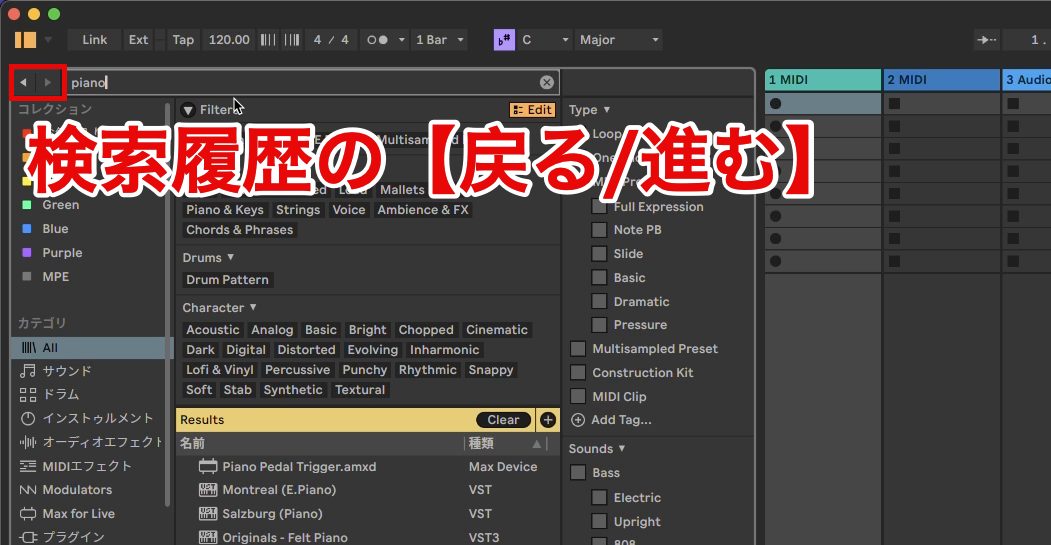

検索ワードの保存と検索履歴の追加、類似サウンド検索も可能に(Intro以上)

テキスト検索関連では、入力したワードの履歴を遡ったり、よく検索するワードを保存することができるようになりました。

ワード検索結果に表示される【Results】右に表示される保存ボタン押すことで、現在入力しているワードをブラウザ上に保存可能です。

また検索ボックス左側に見える左右矢印からは、ブラウザの操作内容を遡ることができます。

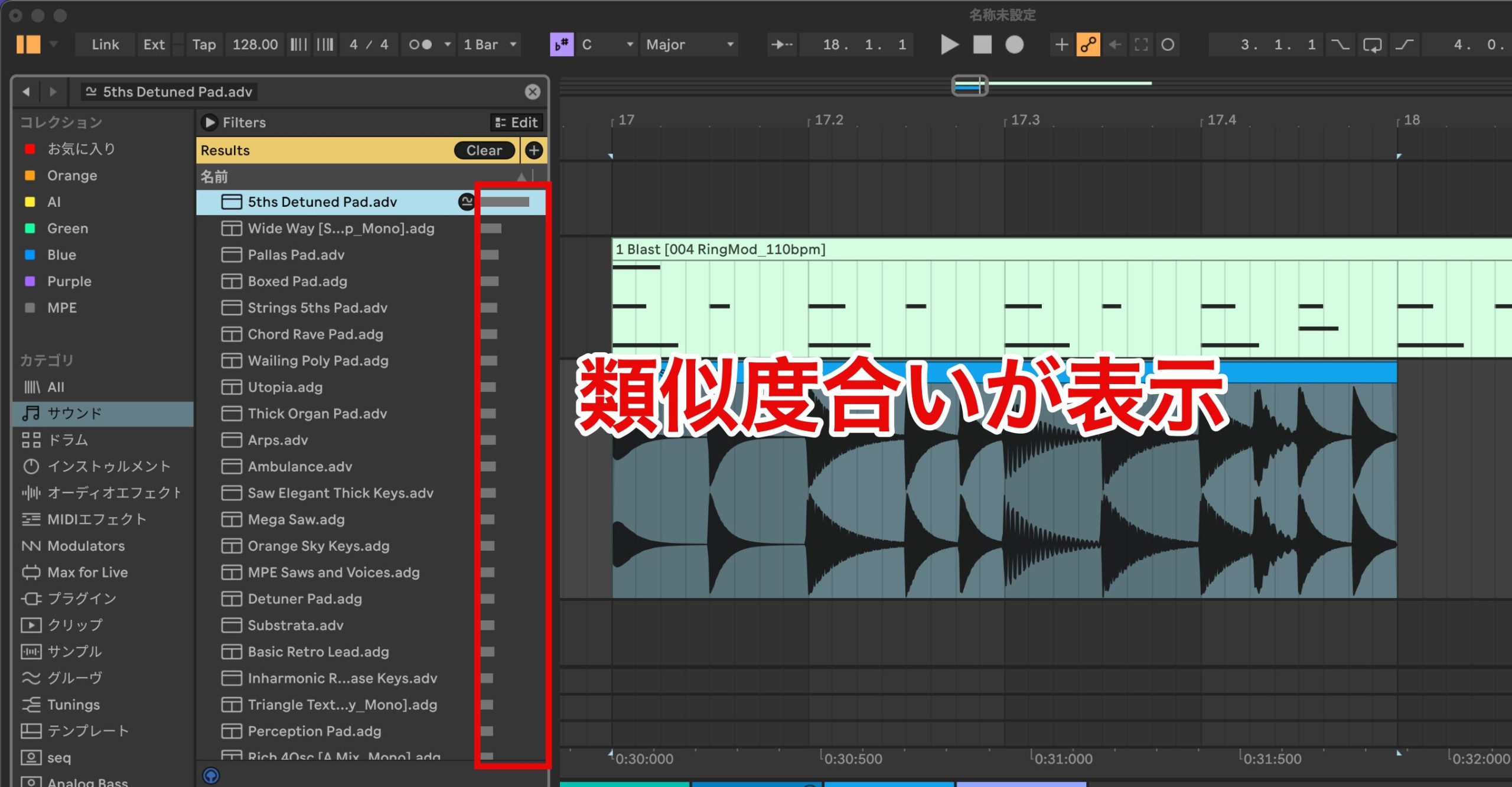

Liveデバイスのプリセットやサードパーティを含めたサンプルに対し、類似したサウンドを探すこともできるようになりました。

項目を選択時、右に表示させる専用のボタン、また右クリックメニューより【Show Similar Files】を選択すると、類似したサウンドが表示され、似ている度合いをバーで確認することができます。

この機能はLiveがサウンドの傾向を分析し、その結果から類似度合いを判断しているため、タグ付けがされていない項目に対しても使用することが可能です。

さらに、類似サウンドの検索はDrumRackにも搭載されています。

デバイスタイトルバーにあるShow Similar Filesボタンをクリックすると表示される左右矢印をクリックすると、キット全体、またはパッド単位で類似サンプルの置き換えがランダムに行われます。

この際ロックボタンを点灯させたパッドは音色がロックできるので、この音だけを残して他を全て変更するということも可能です。

似た傾向でもう少し違うバリエーションのサウンドを探したいといった際に大変便利な機能と言えそうです!

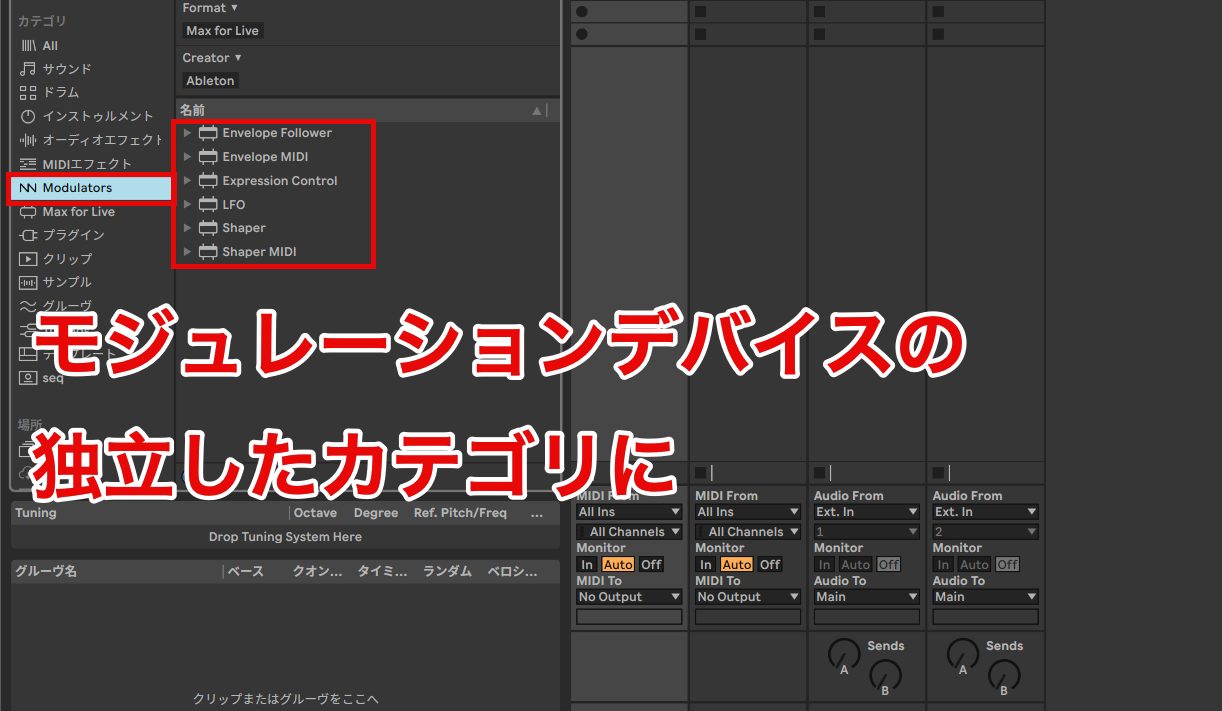

Modulationデバイスが独立したカテゴリーに(Standard以上)

これまでもLiveデバイスとして備わっていた【LFO】や【Envelope follower】などのモジュレーションソースデバイスが、Modulationとして単独のカテゴリとして表示されるようになりました。

サウンドデザインを行う上で使用頻度が高いと言えるデバイスですので、よりアクセスが容易になったことで作業効率の向上につながりそうです。

新たに追加されたキー/スケール設定、チューニング設定(全エディション)

ここまでは視覚的な時短ツールの変更と向上した機能を紹介してきましたが、次項からはサウンド面に置いて新たに追加されたカテゴリを紹介していきます。

Live12 Beta版では、楽曲制作の中で関わりが深いキーやスケール、チューニングを設定できるようになり、楽曲制作での自由度がより高まったと言えそうです。

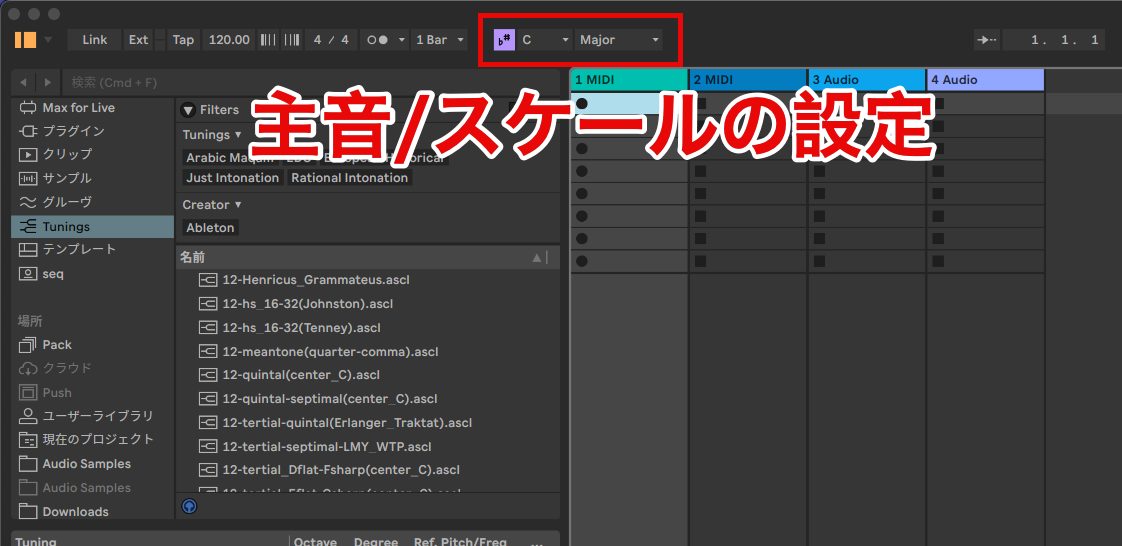

楽曲のキー/スケール設定の設定(全エディション)

ウィンドウ上部に追加されたスケールモードボタンからは、主音とスケールタイプを選択することが可能になりました。

この機能により、ピッチを取り扱うMIDIデバイスやインストゥルメントが自動でスケールを認識します。

ArpeggiatorなどのこれらMIDIエフェクトデバイスの多くが今回のアップデートで刷新されています。

後ほど解説を行うMIDIキーエディターも追従させることができるため、スケール構成音を主体とした音楽制作が非常に効率的になりました。

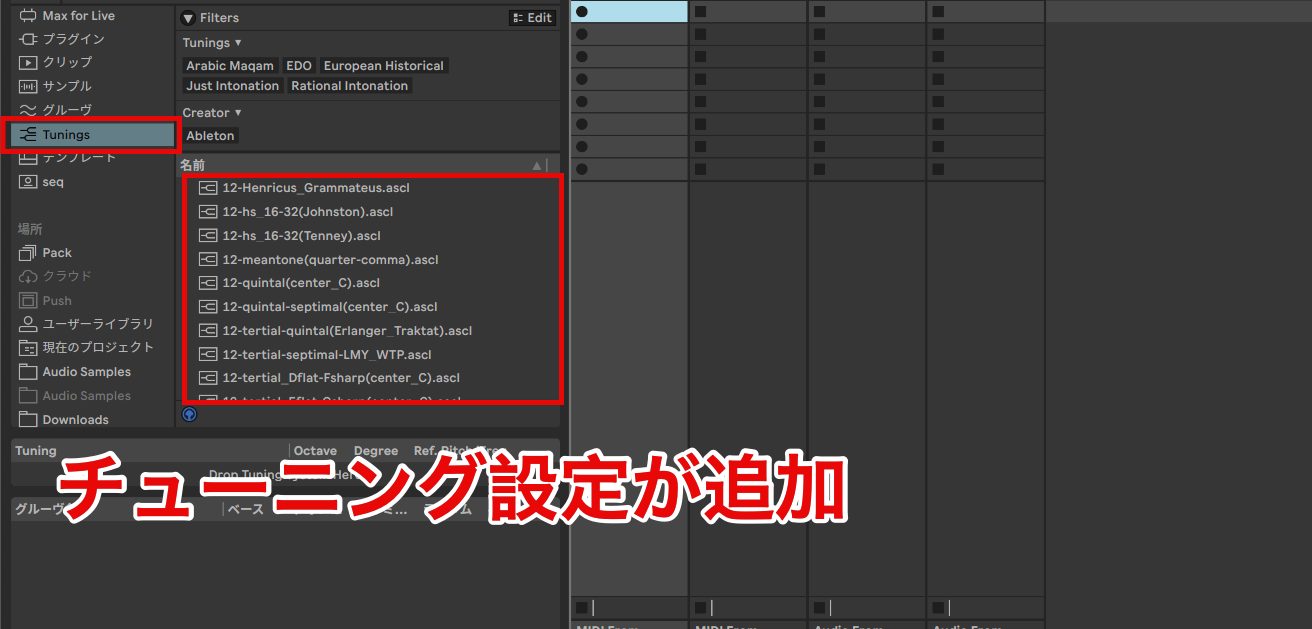

チューニングシステムの導入(全エディション)

多くの現代ポピュラーミュジックに置いては、平均律と言われる音律の基に作成されている楽曲がほとんどです。

対して民族音楽や実験的な音楽等では、独自の音律が使用されることがあります。

今回のアップデートでは、チューニングシステムの導入により平均律以外の様々な音律を用いた微細なピッチ表現を音楽制作に取り入れることができるようになりました。

ブラウザカテゴリの【Tunings】から任意の設定ファイルを読み込むことで、Liveに付属するインストゥルメント、またサードパーティ製のインストゥルメントでもMPEに対応していれば、自動で適用されます。

プリセットされたチューニング以外では、Scala形式のファイルのインポートにも対応しているため、後から好みの音律追加することも可能です。

平均律では表現が難しい民族楽器とのアンサンブルを楽曲に取り入れる場合や、実験的な音楽などといったより幅広い表現を求める場合でも試してみる価値がありそうです。

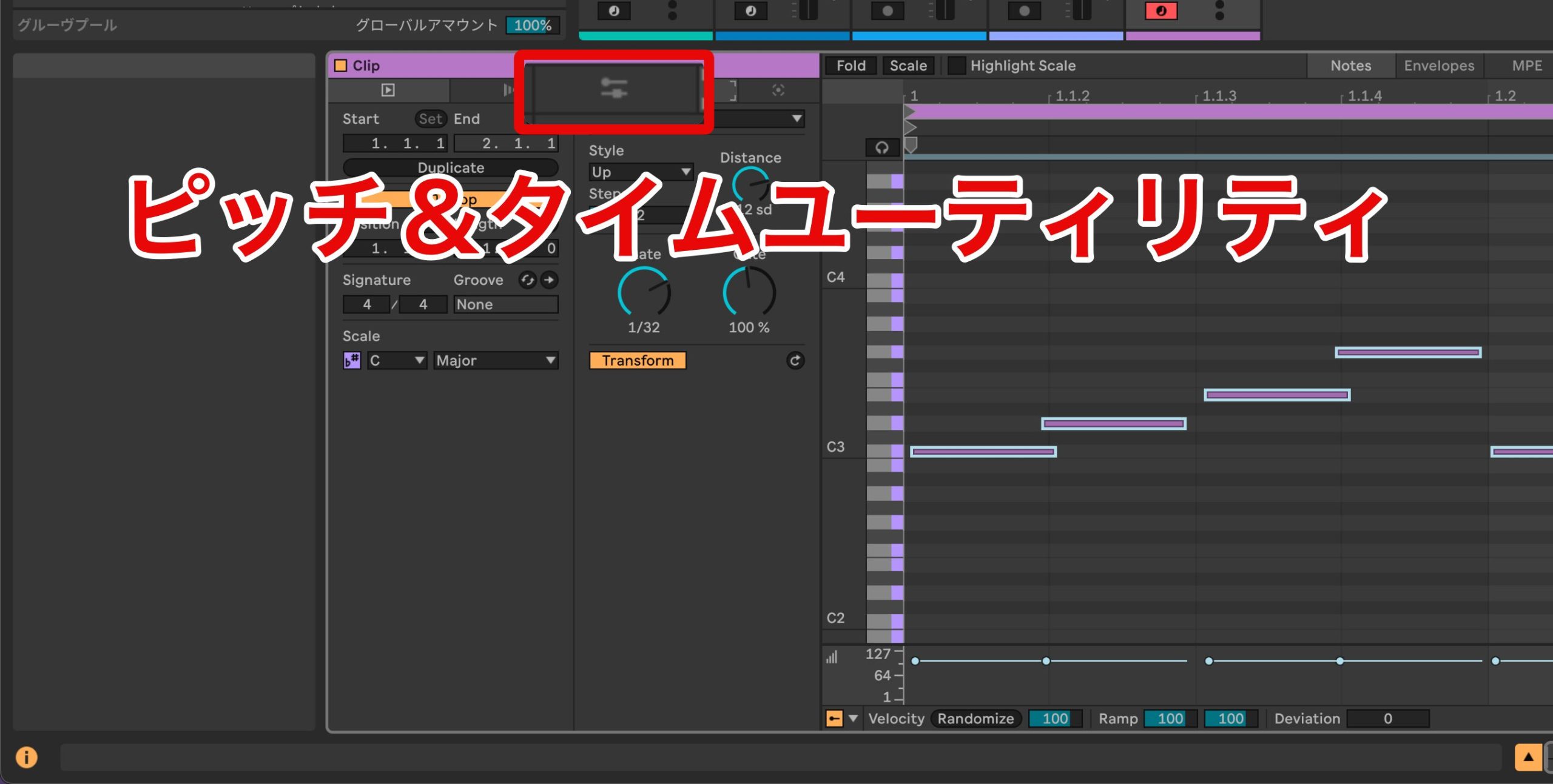

革新的な機能が備わったMIDIユーティリティ

MIDIエディタでは今回のアップデートの中でも目玉と言える革新的な機能が多数追加されました。

入力したノートに対してピッチやタイミングを調整できる機能です。

Fit to Scale(全エディション)

ノートピッチを設定したスケール構成音に自動で合わせてくれる機能です。

ノート選択時は指定ノートのみに、ノート未選択時にはクリップ全体に適用されます。

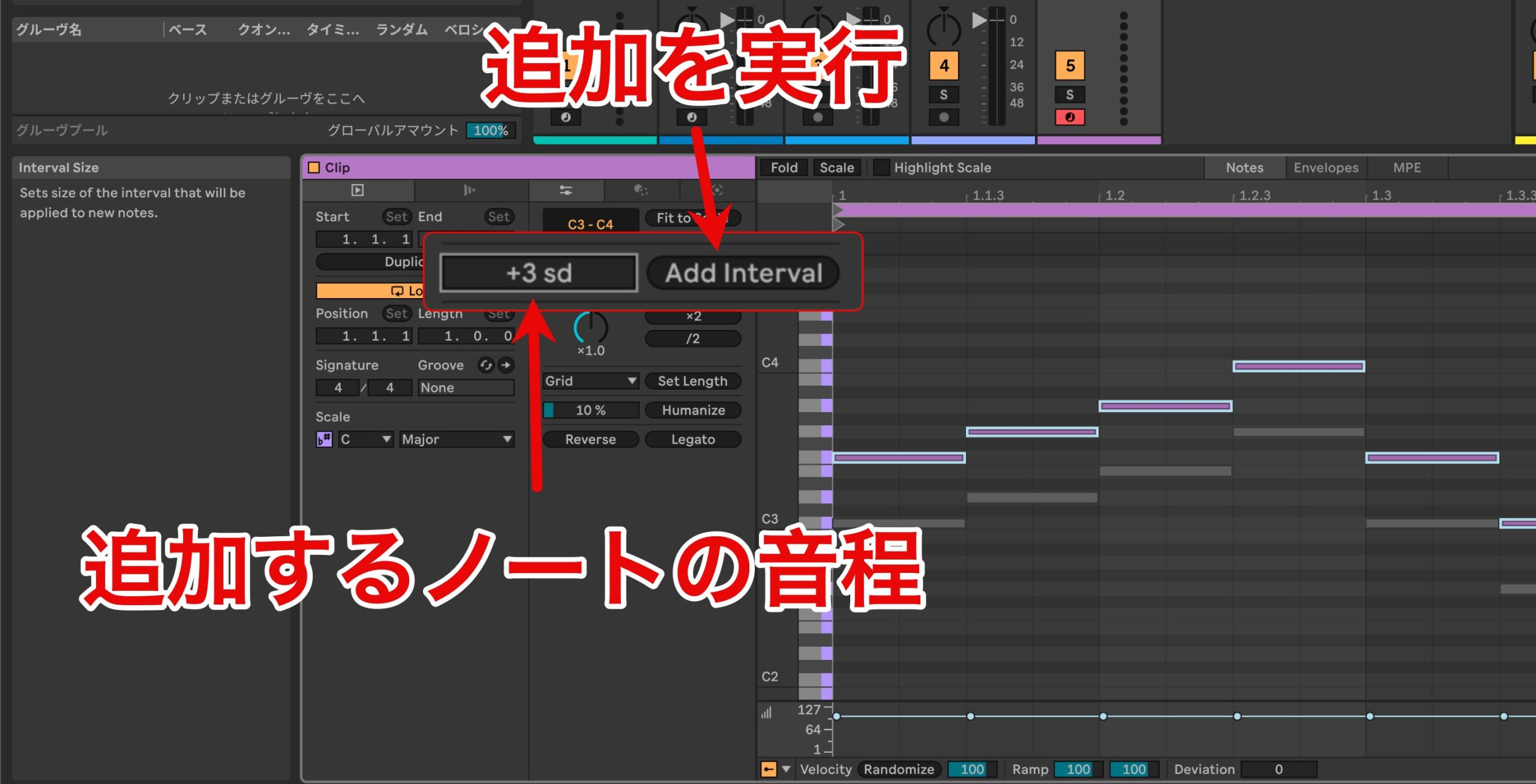

Add Interval(全エディション)

選択したノートに対して、特定の音程で和音を加えることができる機能です。

スケール設定時はスケール構成音内での音程、スケール未設定時には半音単位での音程を指定することができます。

任意のラインに対して手早くハーモニーを加えることができるので、こちらも作業の効率化が期待できます。

Stretch(全エディション)

従来では演奏内容を倍のテンポや半分のテンポに変更可能な【x2】【/2】ボタンがありましたが、Live 12からはStretchでツールタブ上から細かく伸縮の倍率を指定できるようになりました。

Humanize(全エディション)

ノートの発音タイミングをランダムにずらすことが可能です。

どのくらいのズレを生むかを左のパーセンテージにより設定できます。

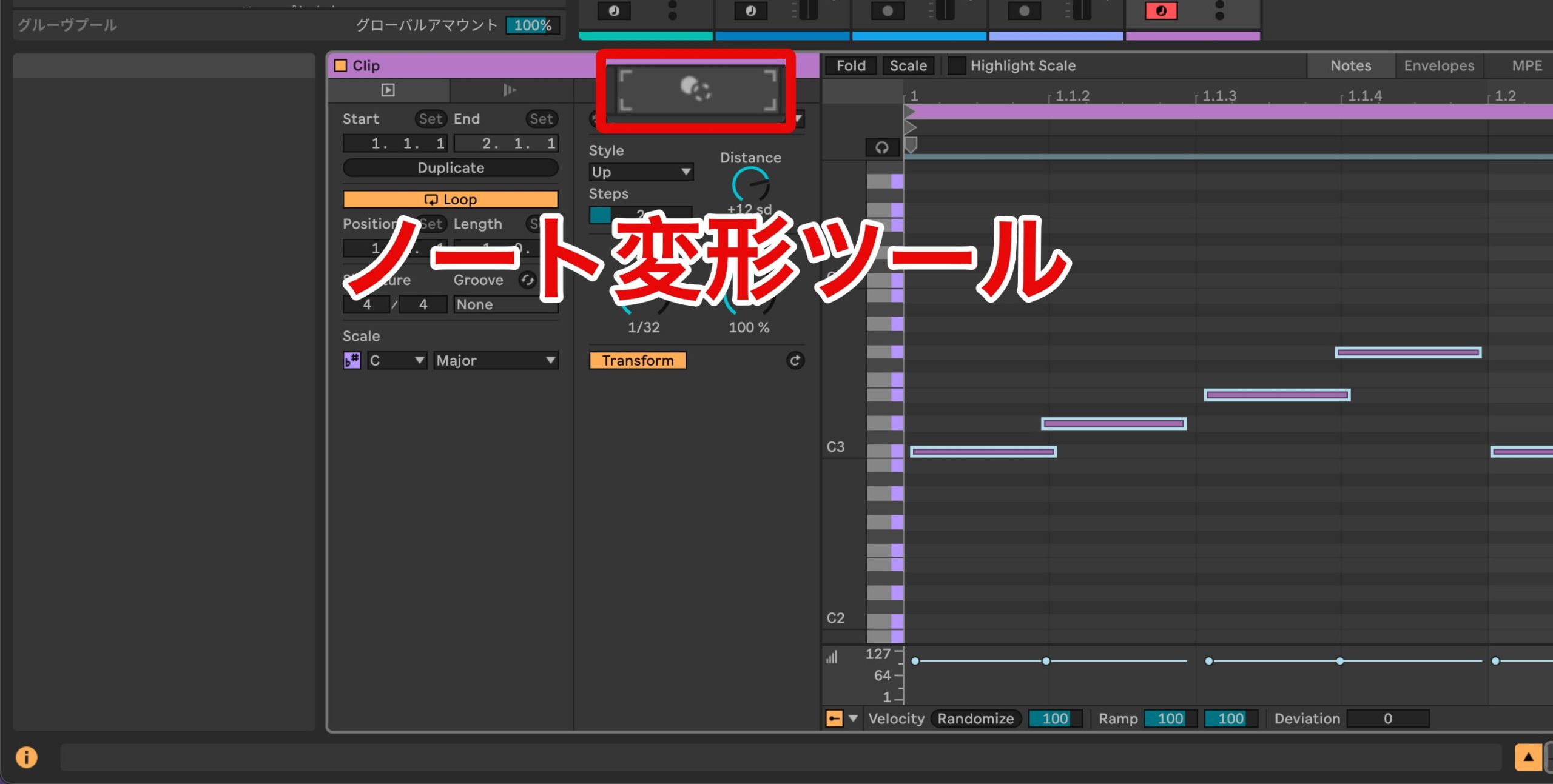

MIDI変形ツール

選択した入力済みのノートを変形させ、様々な演奏表現を手早く表現することができる機能が追加されました。

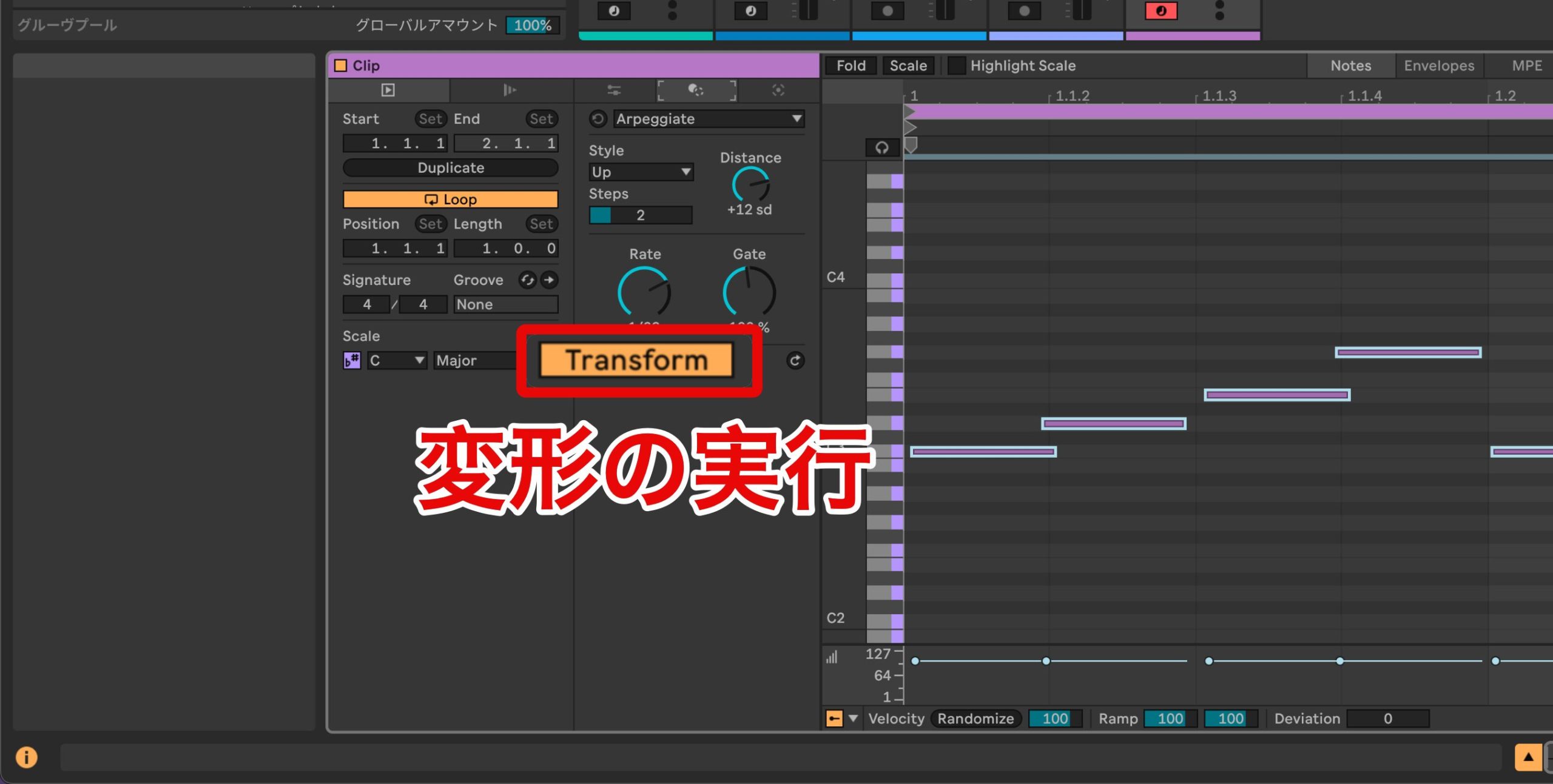

各ツールに共通して、パラメーター箇所で細かく変形内容を設定し、【Transform】ボタンを点灯させると、その内容が入力したノートに反映されます。

また消灯させると元の状態に戻すことが可能です。

Arpeggiate(Standard以上のエディション)

入力した和音に対し、分散和音(アルペジオ)に変えることができます。

Connect(Standard以上のエディション)

入力したノート間の隙間を埋めることが可能です。

アクセントのみを指定して、残りをランダムに埋めていくこともでき、予想外のフレーズを生み出すことも可能です。

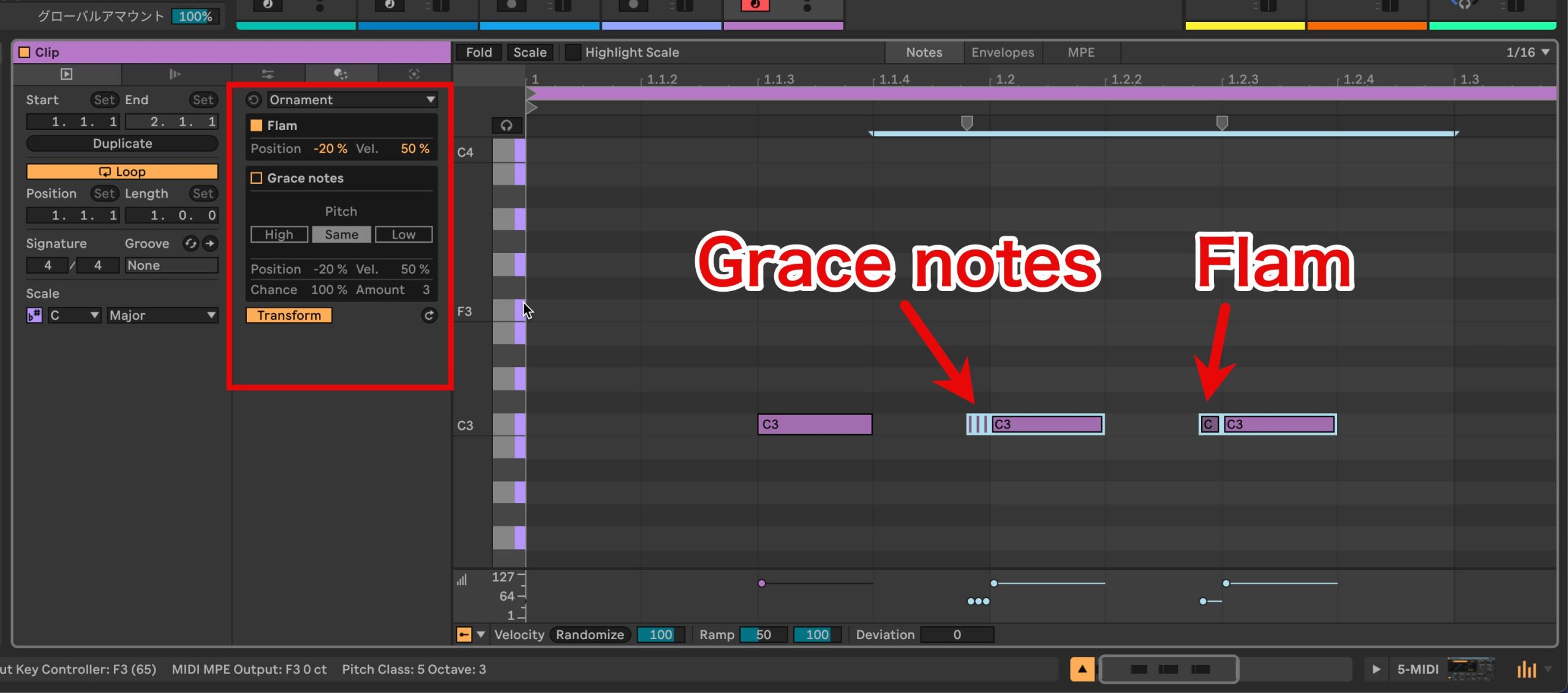

Ornament(Standard以上のエディション)

選択されたノートに対しフラム奏法や、グレースノートを追加することができます。

ドラムの入力はもちろんのこと、メロディなどのリズムパート以外で使用しても面白い効果が得られます。

Reconbine(Standard以上のエディション)

ノートのピッチやベロシティ、音価をそれぞれ入れ替えることができます。

【Shuffle】ではランダムに、【Mirror】では前後反転を含めて変形することができます。

作成したフレーズに新たなバリエーションを持たせたい場合などに有効です。

Span(Standard以上のエディション)

選択ノートに対して、レガートやスタッカートなどの音価に対する調整を一度に行うことができます。

【Variation】からは適用度合いをランダムに変化させることができ、有機的な演奏内容を生み出すことも可能です。

Strum(Standard以上のエディション)

和音選択時、ギターなど弦楽器に代表されるストラム奏法を表現し、ノートごとに発音タイミングをずらすことができます。

どのようなズレ方をさせるのか、視覚的にコントロールができ非常に扱いやすい設計になっています。

Time Warp(Standard以上のエディション)

指定したノートの演奏速度を徐々に早くしたり、逆に遅くしたり変更させることができます。

徐々に速度が上がるニュアンスを手軽に加えられリズムトラックのロール奏法時に活用できそうです。

Velocity Shaper(Suiteのみ)

複数ノートに対して、任意のベロシティの動きを瞬時に加えることができます。

シェイプは自由に書き換えが可能なため、感覚的な強弱表現をフレーズに自由に取り入れることができます。

MIDI生成ツール

ユーザーがMIDIノートを打ち込むことなく、様々なタイプのフレーズを生成できるツールが追加されました。

Rythm(Standard以上のエディション)

単一ピッチでバリエーション豊かなリズムパターンを生成することができます。

リズムトラック作成時に浮かんだアイディアを試すことができる点も魅力的ですね!

Seeds(Standard以上のエディション)

ピッチ、音価、ベロシティそれぞれで指定した範囲内で、ランダムにノートが生成されます。

スケール設定を行った状態では、より音楽的なフレーズが生成ができます。

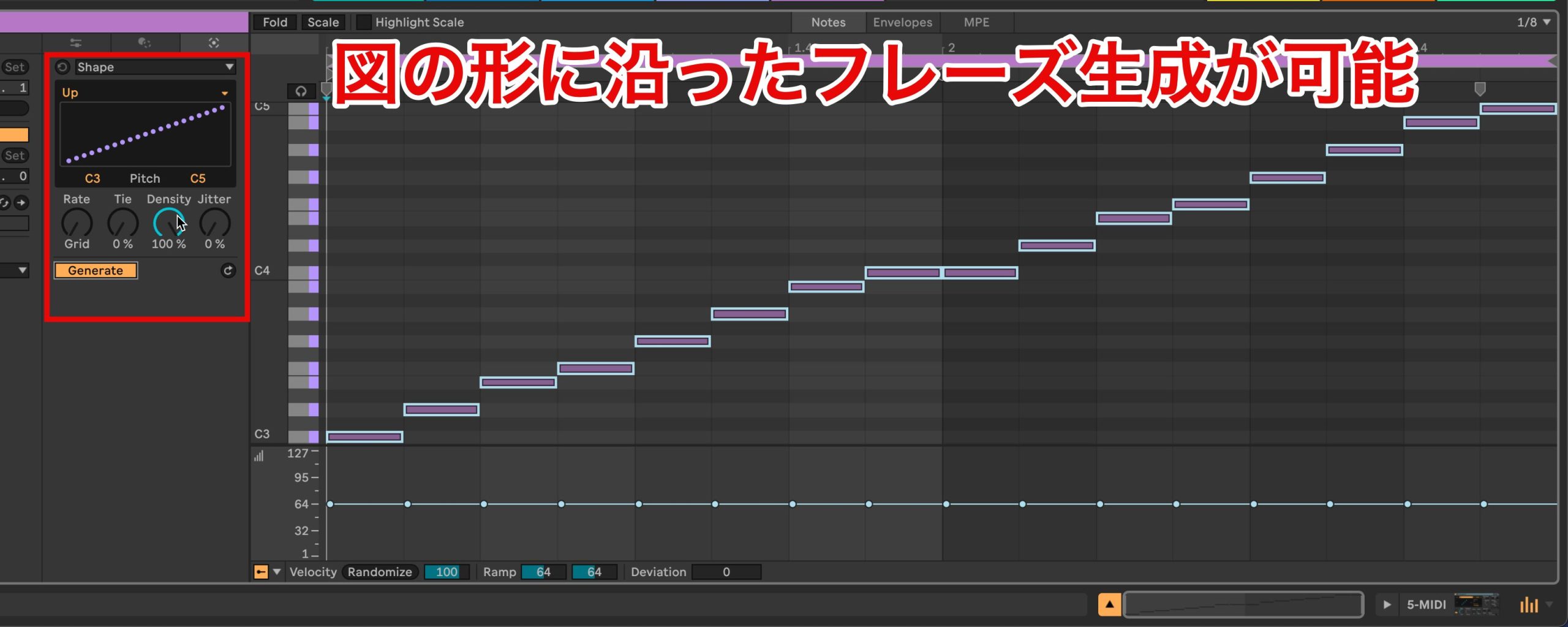

Shape(Standard以上のエディション)

プリセットに用意されているパターンを呼び出し、その形に沿ったMIDIフレーズが生成されます。

またグラフに対して、マウスでラインを入力することでもMIDIフレーズを生成させることができます。

ピッチの高低の大まかなニュアンスを形にしてくれるため、直感的なフレーズ生成が可能です。

Stacks(Standard以上のエディション)

中央に表示される図形に応じたコード和音を生成することができます。

【+】ボタンからはコードの追加、図形の上下に表示される矢印からはコードタイプの変更が可能です。

Euclidean Generator(Suiteのみ)

4つの個別ピッチで規則性のあるリズムでフレーズパターンを作成することができます。

【Pettern】タブではステップ数の指定、フレーズの密度、1ステップのタイムの選択が可能です。

アサインされた4つのピッチは【Voice】タブから、各ボイスごとのピッチやベロシティを設定できます。

リズムパターンを模索する際には大変便利な機能ですが、コードバッキングやシーケンス系のフレーズ作成にも活用できそうですね!

その他MIDIエディタでの追加・変更点

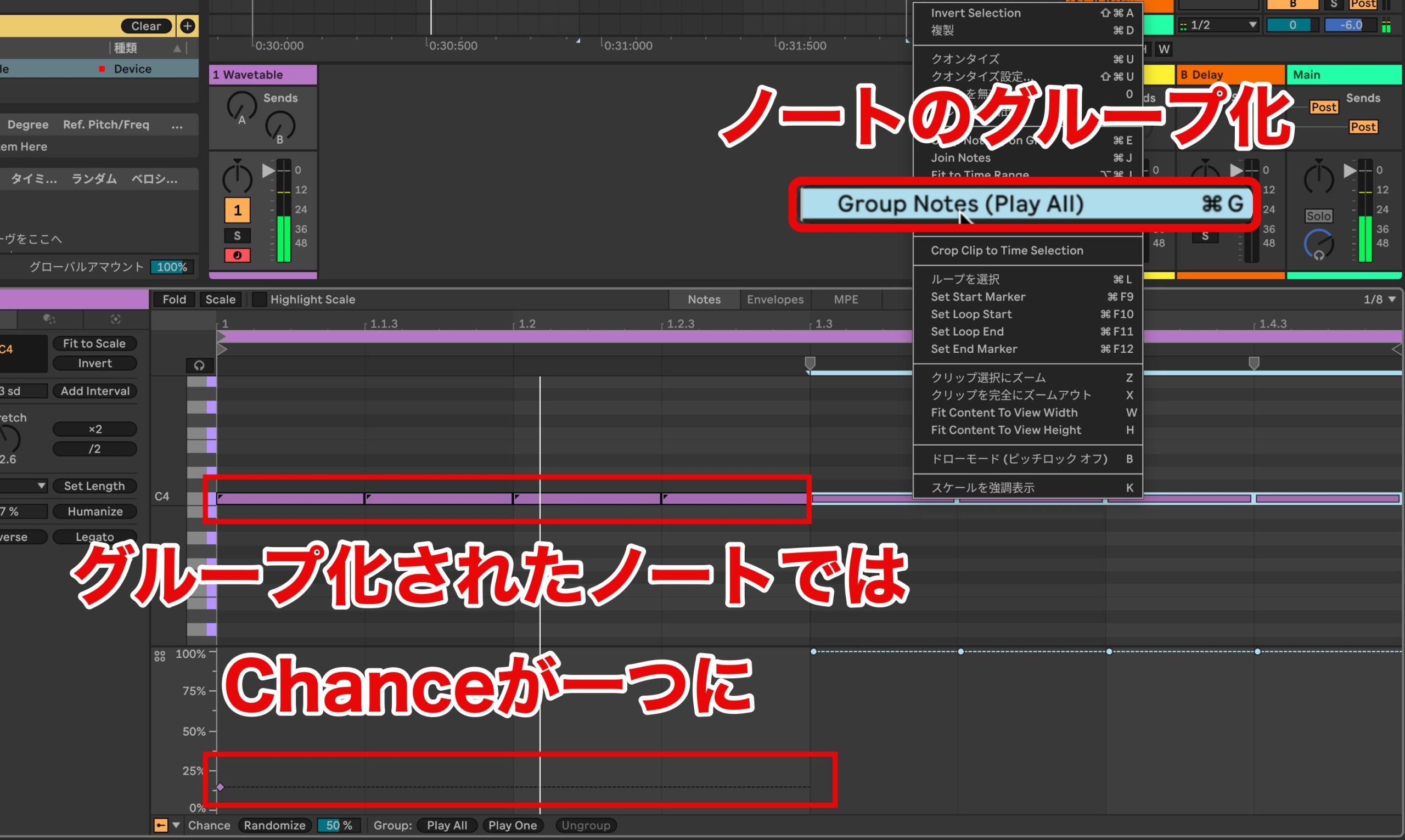

ノートプロバビリティのグループ処理(全エディション)

ノートプロバビリティ(発音確立)の設定が従来はノート単位の設定のみで行えましたが、Live 12からはユーザー自身で複数ノートをグループとして設定でき、グループ単位で制御できるようになりました。

- Mac: 「⌘+G」

- Windows: 「Control+G」

ノートのチョップ(全エディション)

ノート選択後、右クリックメニュー内の【Chop Note(s) on Grid】を実行すると、表示しているグリッドに沿ってMIDIノートを細かく刻む(Chop)ことが可能です。

- Mac: 「⌘+E」

- Windows: 「Control+E」

ノートの分割(全エディション)

ノートを選択しない状態で、分割したい時間軸にタイムラインを選択し、右クリックメニューから【Split Note(s)】を選択することで、ノートを分割することができます。

- Mac: ラインを選択後に「⌘+E」

- Windows: ラインを選択後に「Control+E」

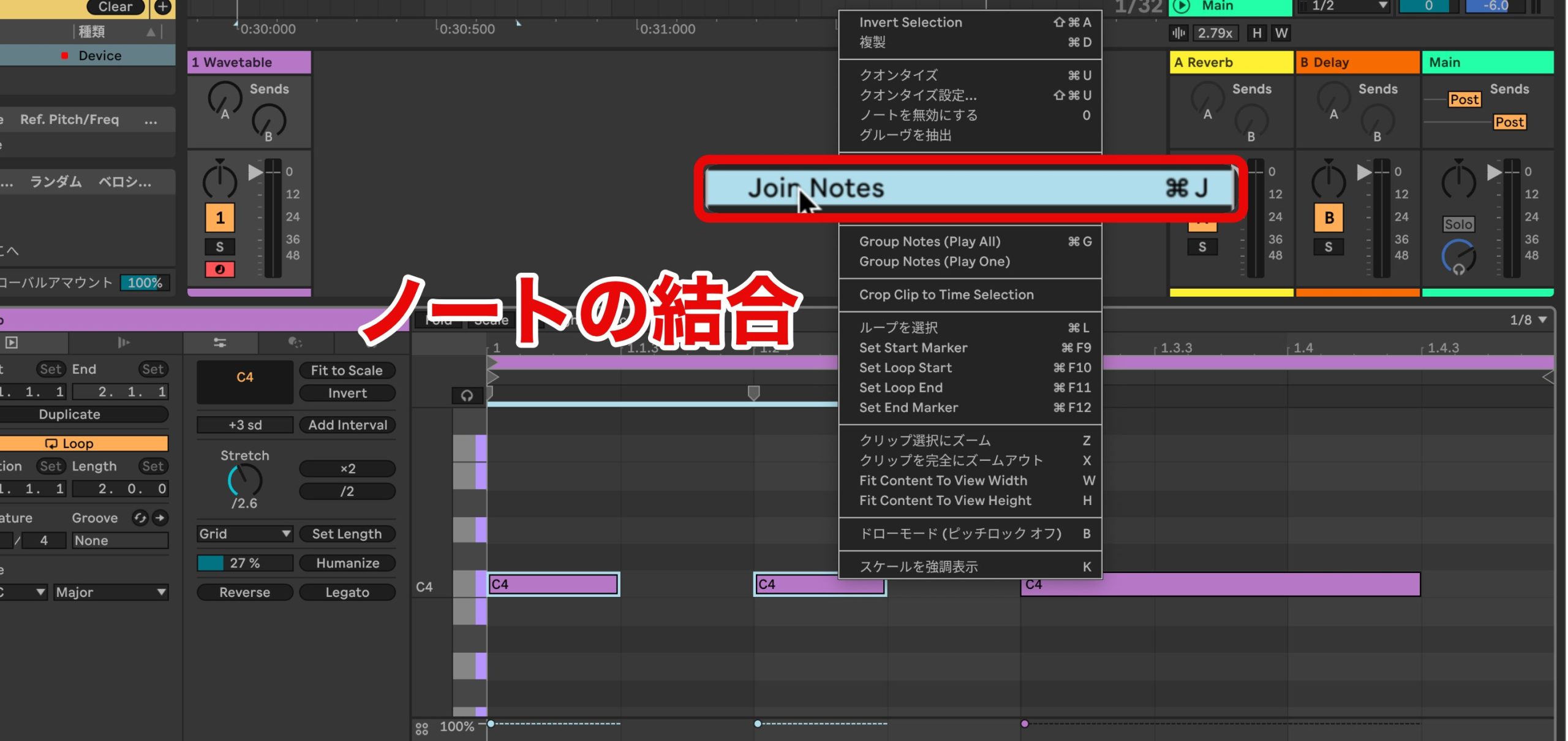

ノートの結合(全エディション)

二つ以上のノート選択後、右クリックメニュー内の【Join Notes】を実行すると、一つのノートに結合することができます。

この時、各ノート同士がつながっていない場合でも結合が可能です。

- Mac: 「⌘+J」

- Windows: 「Control+J」

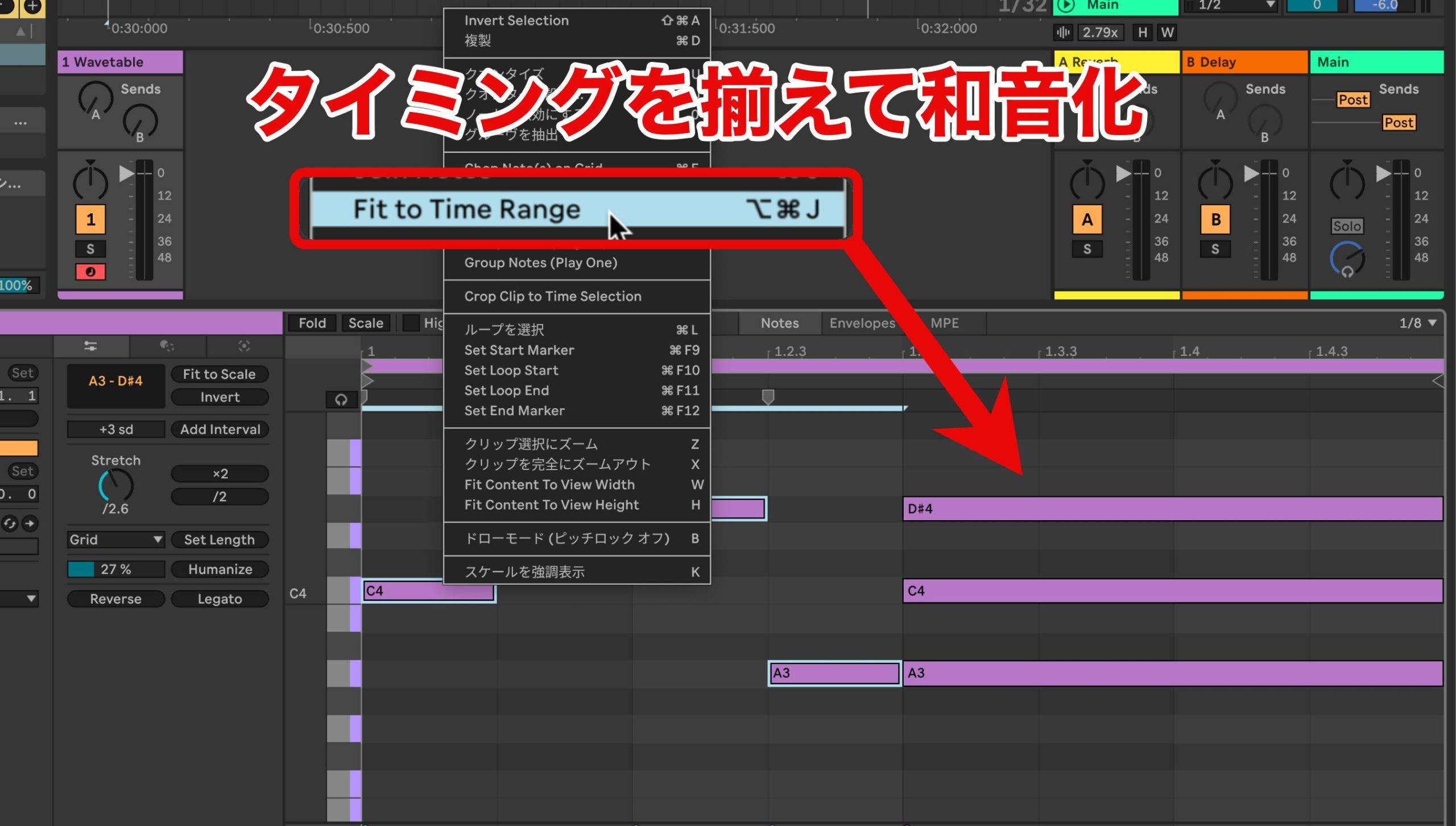

ノートの拡張(全エディション)

ノートの発音タイミングが異なる複数の音を、タイミングを揃えて和音に変更することが可能です。

メロディが辿っている音を手早く和音化するなど、必要な場面ではかなり時短になりそうですね!

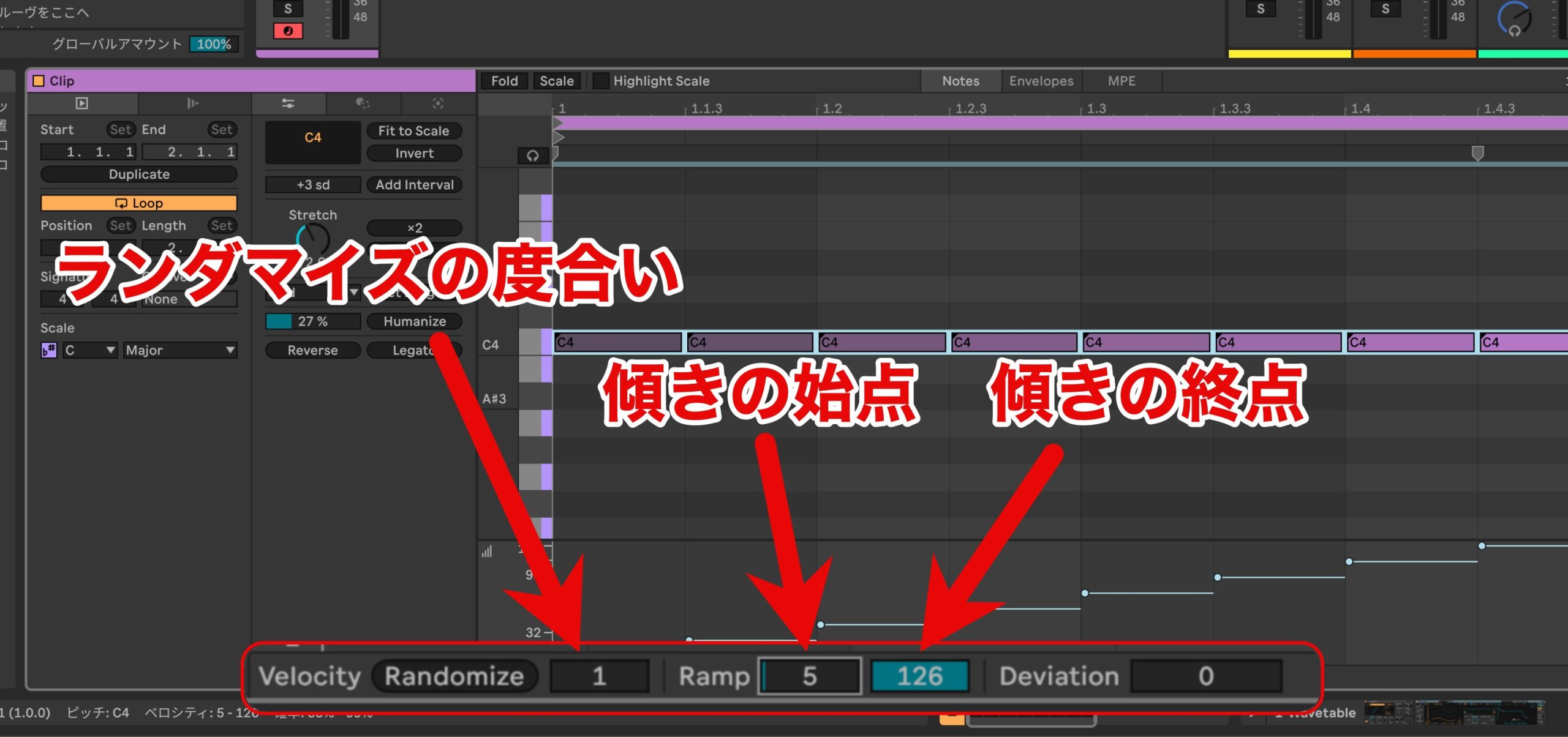

ベロシティのランダマイズ、傾き機能(全エディション)

ベロシティレーンにRandomizeボタンが追加され、設定した数値に合わせてランダム化を行えるようになりました。

また複数ノート選択時に、Rampの数値を設定することで、ベロシティの傾きを作ることができます。

クレッシェンドなどの表現をより簡単に行うことができました。

新たに追加された付属デバイス

新たに音源やエフェクトも追加されています。

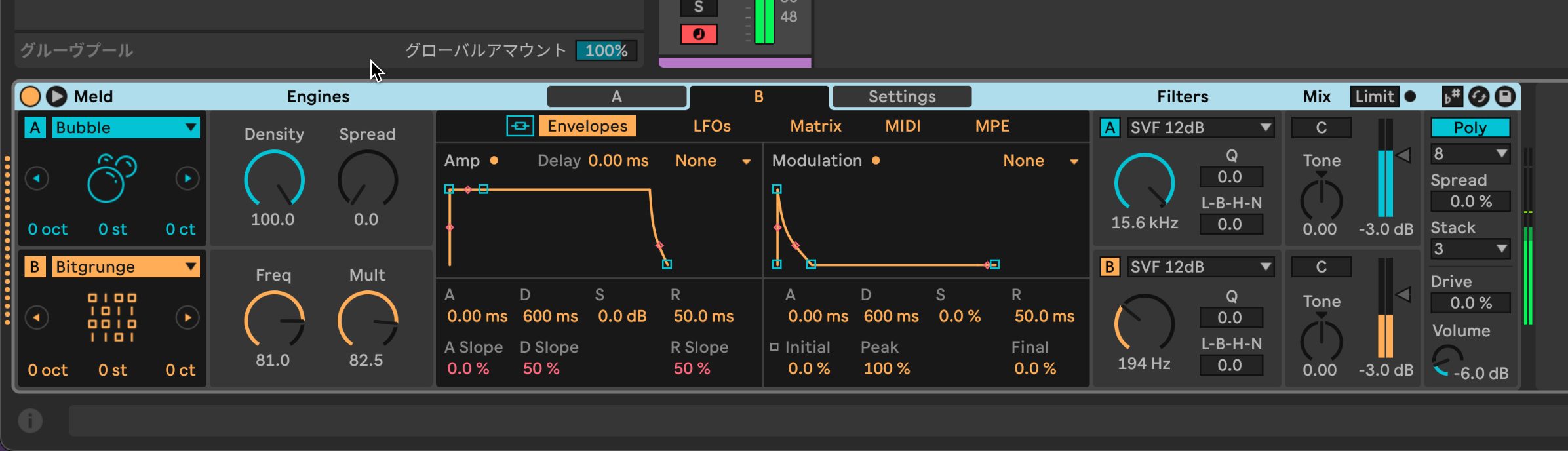

新シンセサイザーMeld(Suiteのみ)

多彩なサウンドが生み出せるマルチ合成方式のシンセサイザーMeldが追加されました。

2オシレーター仕様のMeldには、マトリクスによるモジュレーションに対応した、フィルター、エンベロープ、LFOがそれぞれ2系統搭載されているというものは現代に置いて一般的な構成ですが、オシレーターにノイズ、環境音など、非楽音的な様々なサウンドが含まれている点が特徴です。

それら特殊なサウンドは、サンプリングではなくそれぞれが独立した固有のエンジンで合成可能なことから、サウンドの微調整が行えます。

SEの制作に最適なのはもちろんのこと、オーソドックスなシンセサウンドにスパイスとして加えたりと、他とは一味違うサウンドをデザインしてみたいという方には非常におすすめなシンセです。

もちろんMPEへの対応もなされています。

刷新された人気グラニュラーシンセ Granulator3(Suiteのみ)

グラニュラーシンセGranulator2が3としてアップデートされ、扱いやすさに加えて機能面についても進化を遂げています。

注目すべき点は、再生モードの追加により作成できるサウンドの幅が格段に広がっていることです。

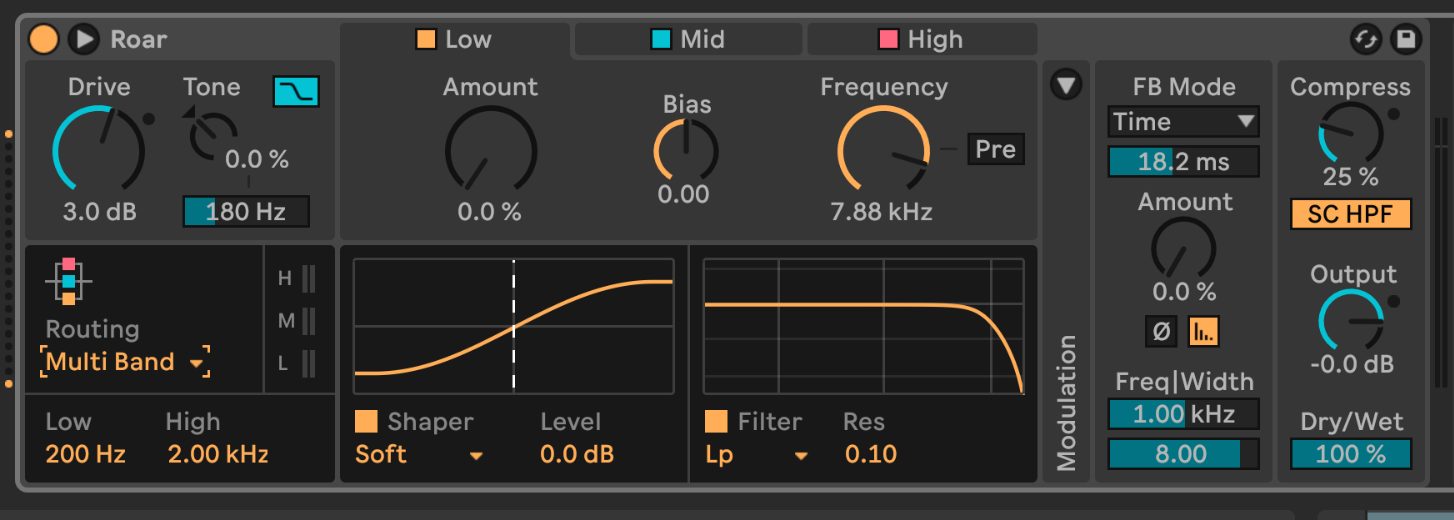

クリエイティブなシェイパーエフェクトRoar(Suiteのみ)

3バンドのマルチバンド、2つのステージを直列/並列、M/Sなど多彩なルーティングが可能かつ、LFOやエンベロープによるモジュレーションができるシェイパーエフェクトのRoarが加わりました。

2基のLFO、オーディオ入力信号に同期する1基のエンベロープ、ランダムに動作する【Noise】がモジュレーションソースとして用意されています。

またこれらモジュレーションを様々なパラメータへ自由にルーティングが行えるMatrix機能にも対応し、シェイパーの枠に留まらないシンセさながらのクリエイティブなサウンドデザインを行うことができます。

新たに追加/アップデートされたデバイスとパック

ここまでご紹介した新デバイスの他にも、Live 12では様々なデバイスやパックが追加/アップデートが行われました。

インストゥルメント

【Operator】(アップデート): Suiteのみに付属

Pack

【Lost and Found】(新パック): Suiteのみに付属

【Surround Panner】(新パック): Suiteのみに付属

【Performance Pack】(新パック): Suiteのみに付属

【Singularities】(新パック): Suiteのみに付属

MIDIエフェクト

【CC Control】(新デバイス): Standard以上に付属

【Arpeggiator】(アップデート): 全エディションに付属

【Chord】(アップデート): 全エディションに付属

【Note Length】(アップデート): 全エディションに付属

【Random】(アップデート): 全エディションに付属

【Scale】(アップデート): 全エディションに付属

モジュレーション

【Envelope Follower】(アップデート): Standard以上に付属

【Envelope MIDI】(アップデート): 全エディションに付属(Intro以下は機能制限あり)

【Expression Control】(アップデート): Intro以上に付属

【LFO】(アップデート): 全エディションに付属(Intro以下は機能制限あり)

【Shaper】(アップデート): 全エディションに付属(Intro以下は機能制限あり)

【Shaper MIDI】(アップデート): Standard以上に付属

下位エディションにも多数のデバイス/パックが付属

これまでLive Standard以下のエディションでは、インストゥルメントやPackの付属は限定的と言える内容でしたが、Live 12では多くの付属コンテンツが含まれるようになりました。

インストゥルメント

【Analog】: Live Standard以上に付属

【Collision】: Live Standard以上に付属

【Electeric】: Live Standard以上に付属

【Tension】: Live Standard以上に付属

Pack

【Beat Tools by Ableton】: 全エディションに付属

【Build and Drop】: 全エディションに付属

【Electric Keyboards】: Standard以上に付属

【Orchestral Strings】: Standard以上に付属

【Synth Essentials】: Standard以上に付属

【Session Drums Club】: Standard以上に付属

【Session Drums Studio】: Standard以上に付属

【Guitar and Bass】: Standard以上に付属

【Vinyl Classics】: Standard以上に付属

【Loop Masters Mixtape】: Standard以上に付属

オーディオエフェクト

【Corpus】: Standard以上に付属

【Glue Compressor】: Standard以上に付属

Live 11から3年ぶりのメジャーアップデートは、ユーザーの要望を積極的に取り入れた「神アップデート」と言える内容ではないでしょうか。

特にMIDI関連ではアイディアを模索できる独創な機能や、作業効率を高めてくれるような便利な機能が含まれており、唯一無二のDAWとしての進化を感じました。

2024年初頭の正式リリースが待ち遠しくなりますが、ひと足先にこれら新機能に触れてみたい方は、是非ベータプログラム(Live 11をお持ちの方限定)にお申し込みください。

Ableton ベータプログラム

- CATEGORY:

- Ableton Liveの使い方 応用編/アレンジビュー