新しくなった「Ableton Push」最先端のデバイスで何ができるのか?新機能まとめ【PR】

飛躍的な進化を遂げたオールインワンデバイス

Abletonから遂に新しいPushが登場!

ここでは注目の新機能と製品の魅力を解説していきます。

Ableton Pushの新機能まとめ

Pushとは?製品の概要

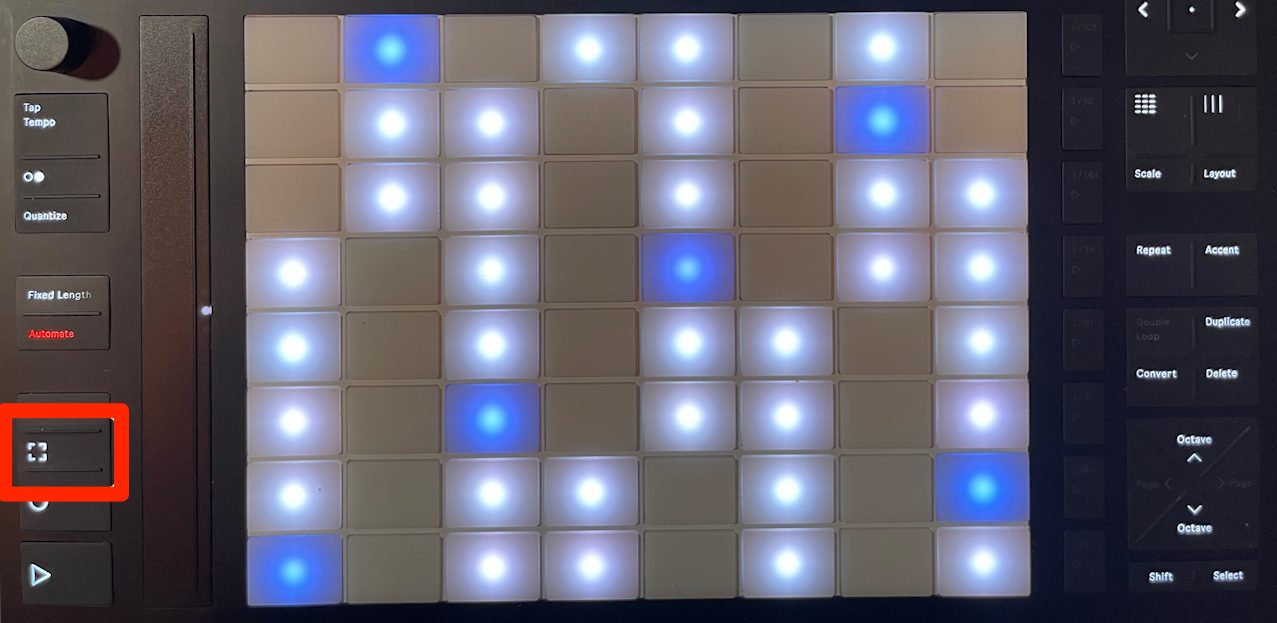

Pushはビートメイカーに人気のDAWのAbleton Live専用に開発されたPadタイプのコントローラーです。

演奏/録音/基本的な編集まで、このPushのみで完結させることができます。

64個のパッドではドラムや音階の演奏が行うことができ、これらはMIDIキーボードを凌駕するポテンシャルを誇ります。

新しいPushはパソコンを必要としないスタンドアロンモデルも用意されています。

バッテリーで駆動するため、場所を選ばずどこでも手軽に音楽制作やパフォーマンスを行うことが可能です。

製品のラインナップ

- PCを必要とせず単体で動作するスタンドアロン版(258,000円)

- 従来同様PCやMacに接続し使用する通常版(128,000円)

また、通常版を購入した場合でも後からスタンドアロンに対応させることができる拡張用キットも2023年末に発売予定です。(138,000円)

スタンドアロン対応モデルに搭載されているプロセッサー/ハードドライブ/バッテリーは後から交換(アップデート)できます。

必要に応じて性能を上げることができるため、将来性という意味でも優れていますね。

主なアップデート内容

売りとなるアップデート内容は下記です。

- パッドがMPEへ対応し、より高い次元の演奏表現が可能

- オーディオインターフェイス機能/外部MIDI機器への接続など、ハードウェア面の機能を搭載

- 操作パネルのアップデート

- スタンドアロンモデルの登場

それでは各項目の詳細を確認していきましょう。

パッドがMPEに対応

MPEとはMIDIと同様に演奏情報を伝達する通信規格です。

従来のMIDIよりも同時に多くの情報を扱えることから、非常に多彩な演奏表現が可能となります。(下記に説明)

近年ではハードウェア/ソフトウェア共に、MPEに対応した製品がリリースされており、今後も普及は加速していくと見られています。

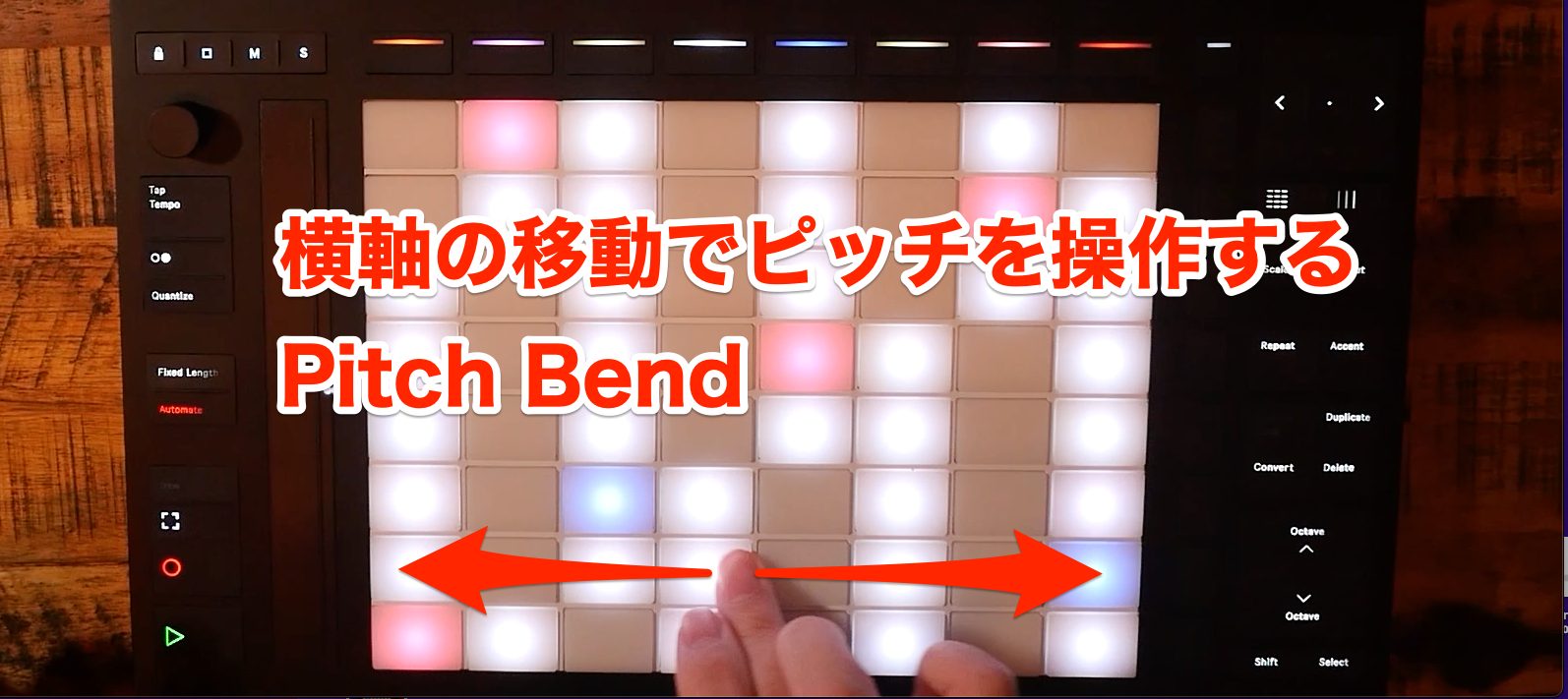

MPEではノートからノートを滑らせるように自由にピッチの変化が行えるPitch Bend

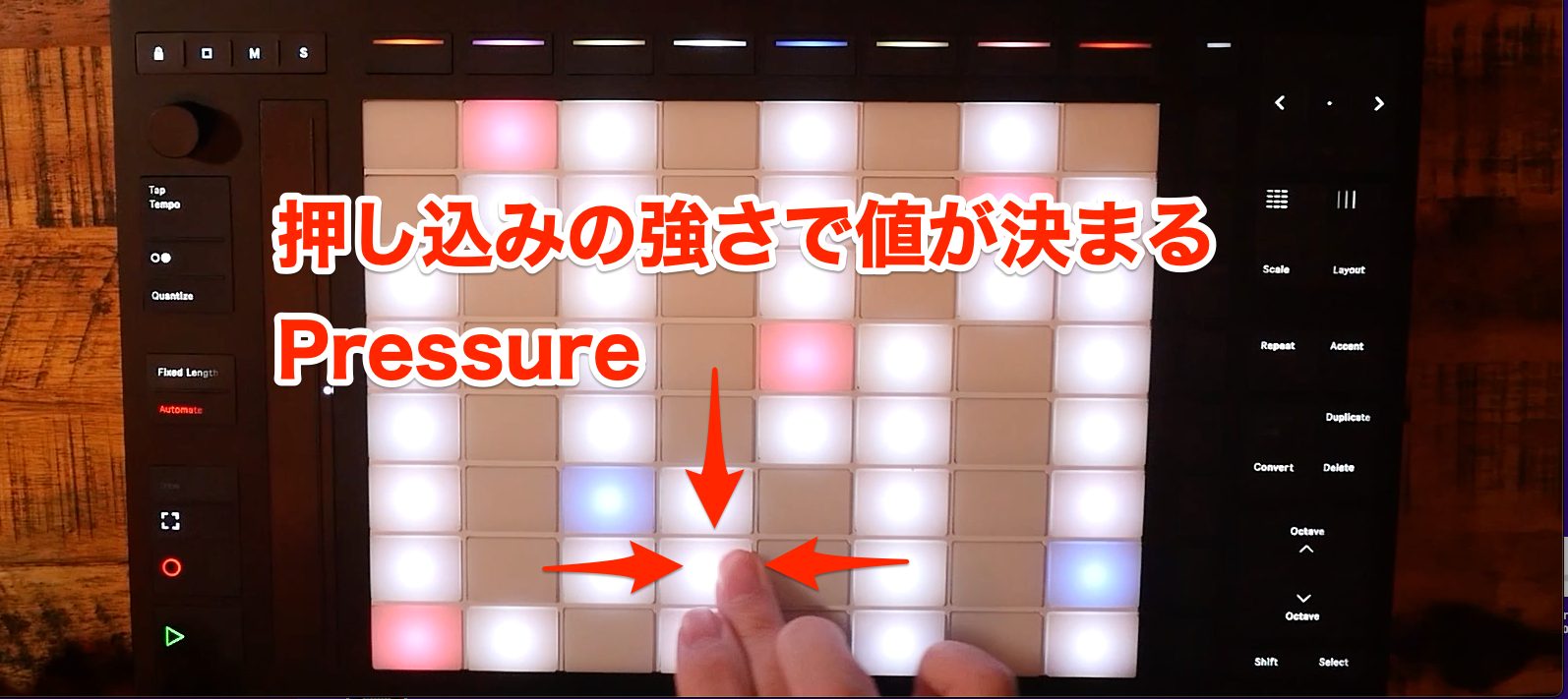

ノートを入力後に押し込む動作を行うPressure

パッドや鍵盤を上下にスライドさせるSlide

これら3つの動作を同時に演奏に取り入れることができます。

新しいPushはこのMPEに完全対応し、Ableton Liveに付属する様々なインストゥルメント、MPEに対応したサードパーティ音源で多彩な演奏表現が行えます。

具体的にどのような表現が可能なのかを、Pushで演奏した例をお聴きください。

▶️和音発音中に特定のノートのみにスライド効果を加えたギターフレーズ

▶️Pitch Bendをさらに活用し、ビブラートやスライド表現を加えた木管楽器のフレーズ

▶️HipHopなどで用いられるサンプルのチョップを演奏するような場面でも、僅かなピッチの揺れを生み出すことができます。

ノブやスライダー操作は行わずとも、両手を使ったパッド演奏のみでこのような表現を行うことができます。

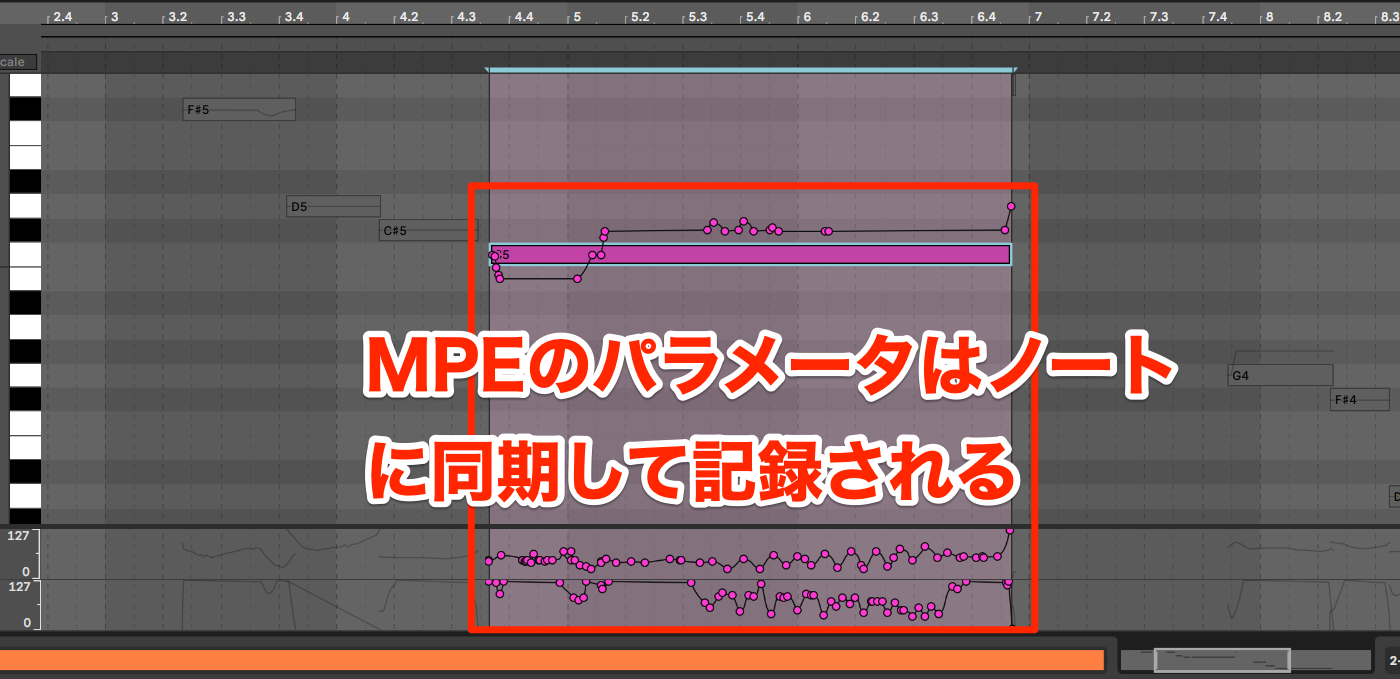

MPEはノート毎にコントロールパラメータが書き込まれるため、レコーディング後にクオンタイズを適用してもコントロールとノートのタイミングが同期します。

編集面でも非常に合理的で効率が良いです。

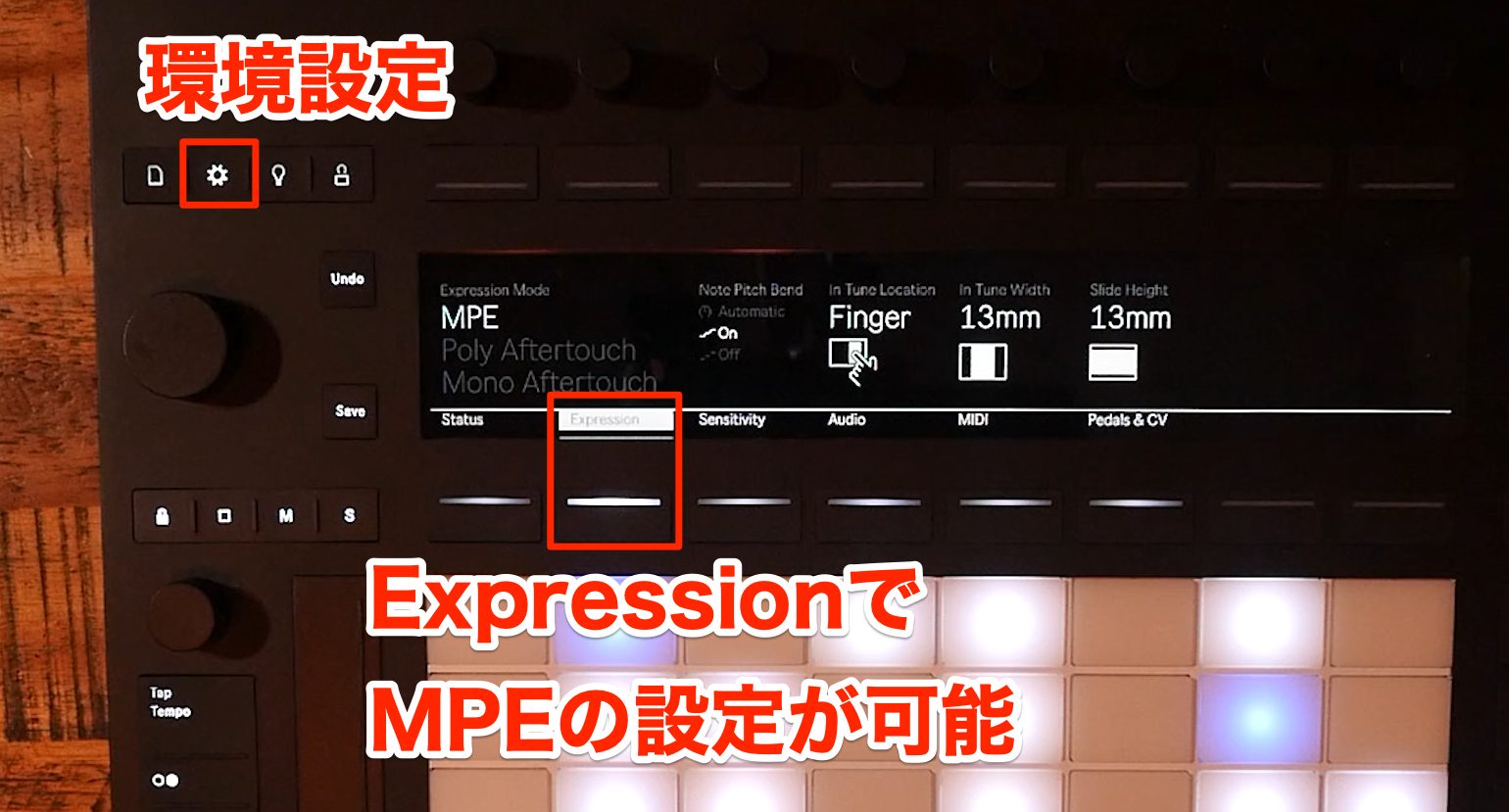

パッドの設定について

MPEの表現は使用する音色、演奏内容に適した設定を行う必要があります。

新しいPushでは設定メニュー内の【Expression】から変更を行うことができます。

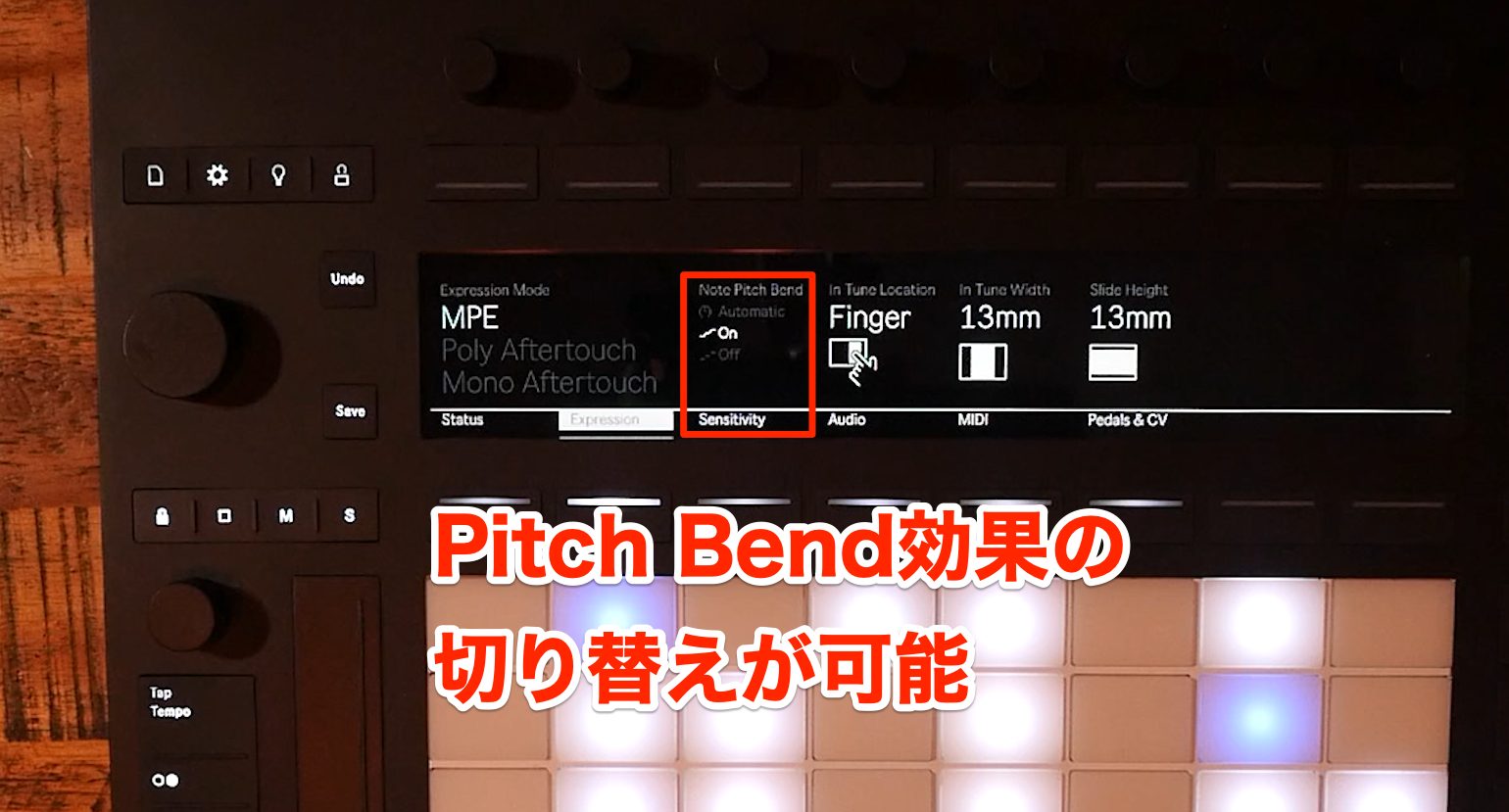

【Note Pitch Bend】では横軸の動きに対する設定を行え、不要な場合はオフにすることも可能です。

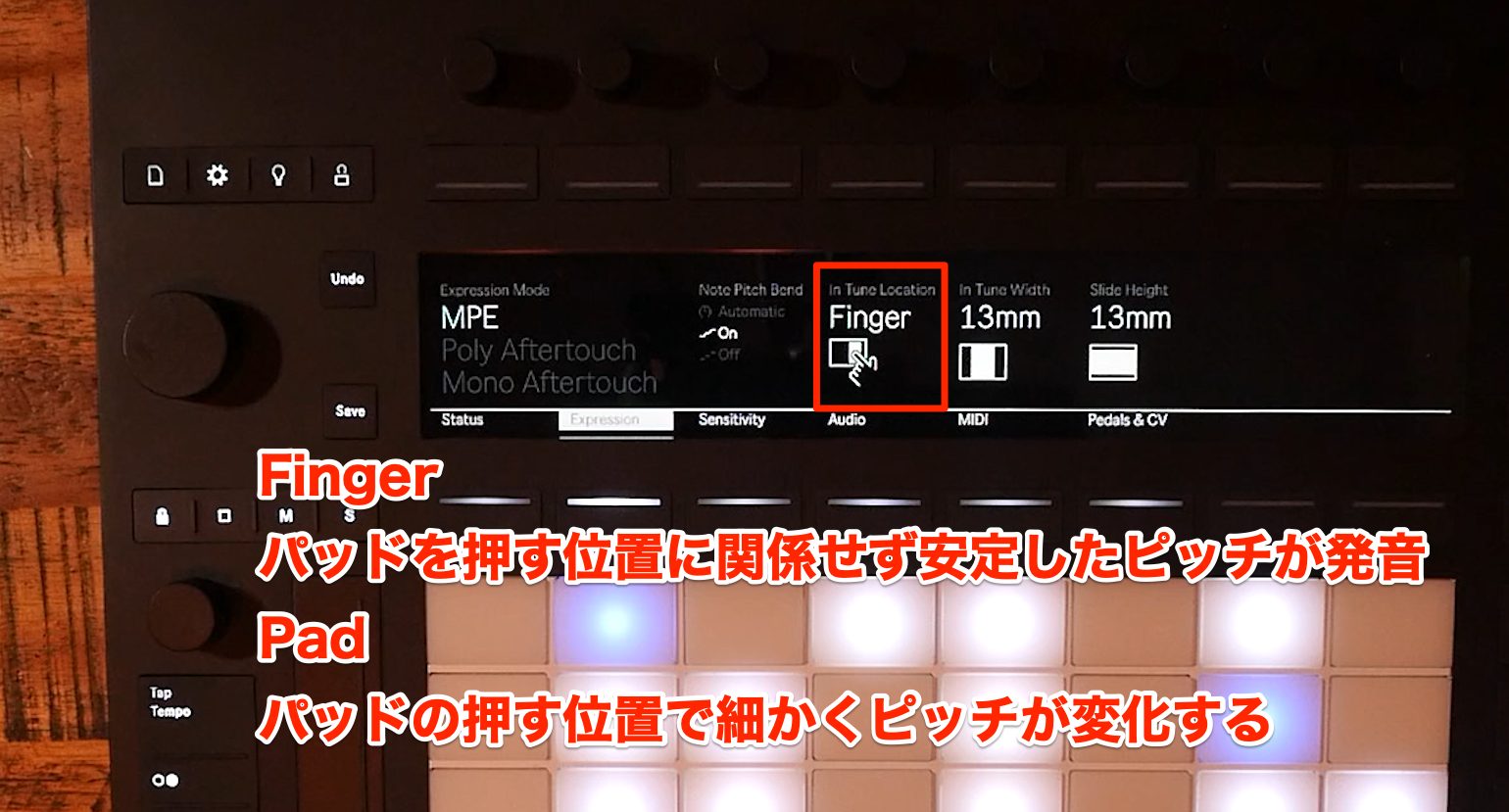

【In Tune Location】は、パッドを叩いたポジションでピッチを変更させる【Pad】

どの位置を押さえても安定したピッチで発音させる【Finger】を選択することができます。

どちらの設定でも、パッドを叩いた後に横軸へスライドすることで、ピッチベンドの動きを与えられます。

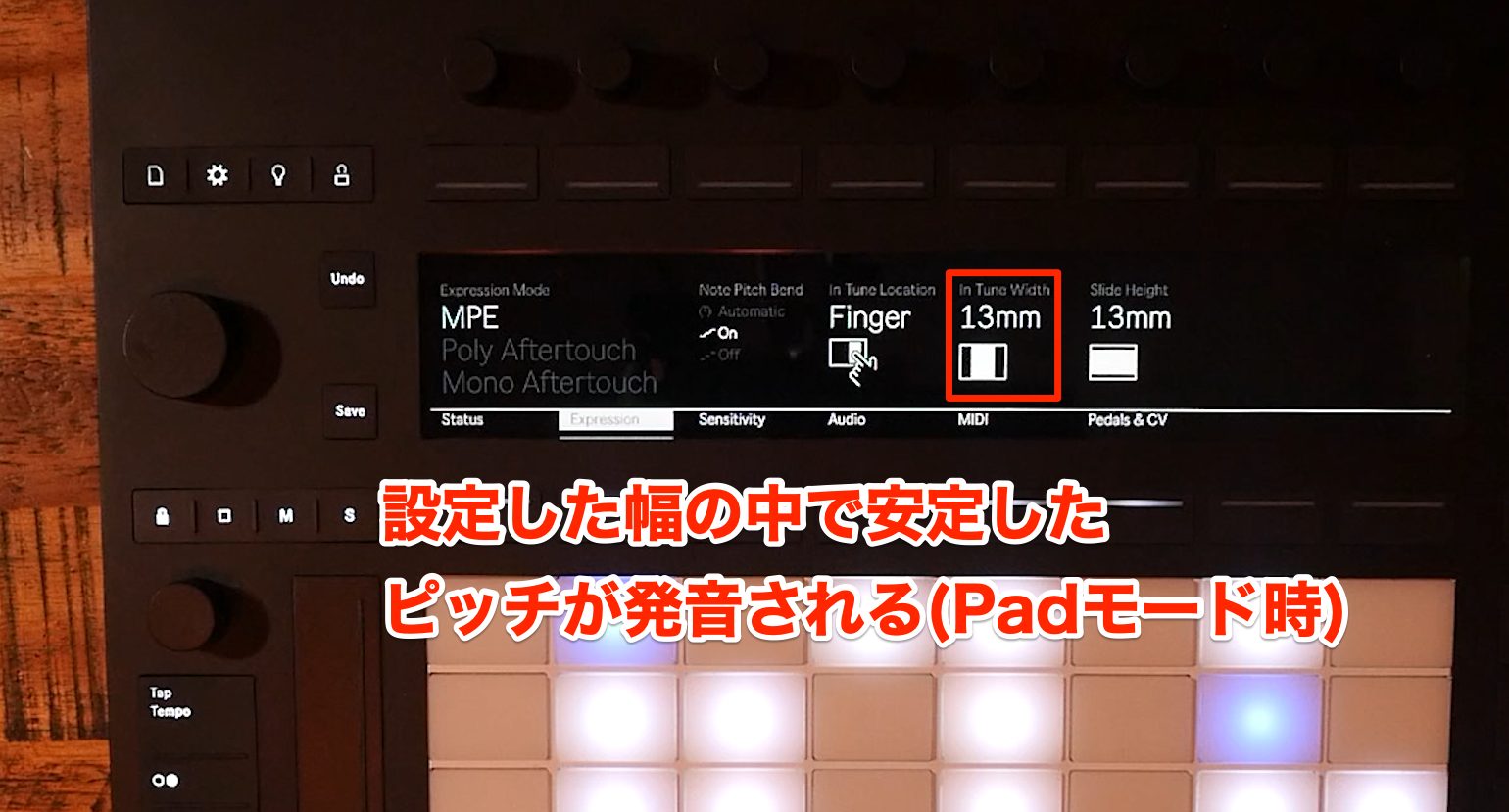

【In Tune Width】

上記のPad設定時に安定したピッチが演奏できる横軸の幅を設定できます。

【Slide Hight】

パッド縦軸の変化量を設定可能で、小さな値は縦の動きに対してより大きな反応が得られます。

これらを自分好みにより演奏しやすくチューニングすることがお勧めです。

ハードウェア関連の主なアップデート

続いてハードウェア面の内容です。

大幅なハードウェアのアップグレードによりオーディオ/MIDIを総合的に扱うことが可能になりました。

これらを活用することで、PC/MacとPush1台だけで本格的な制作環境を完結させることができるため、ミニマルな制作環境を好まれる方や、シンプルなサウンドシステムを構築したい方にはベストな機器と言えます。

オーディオインターフェイス機能

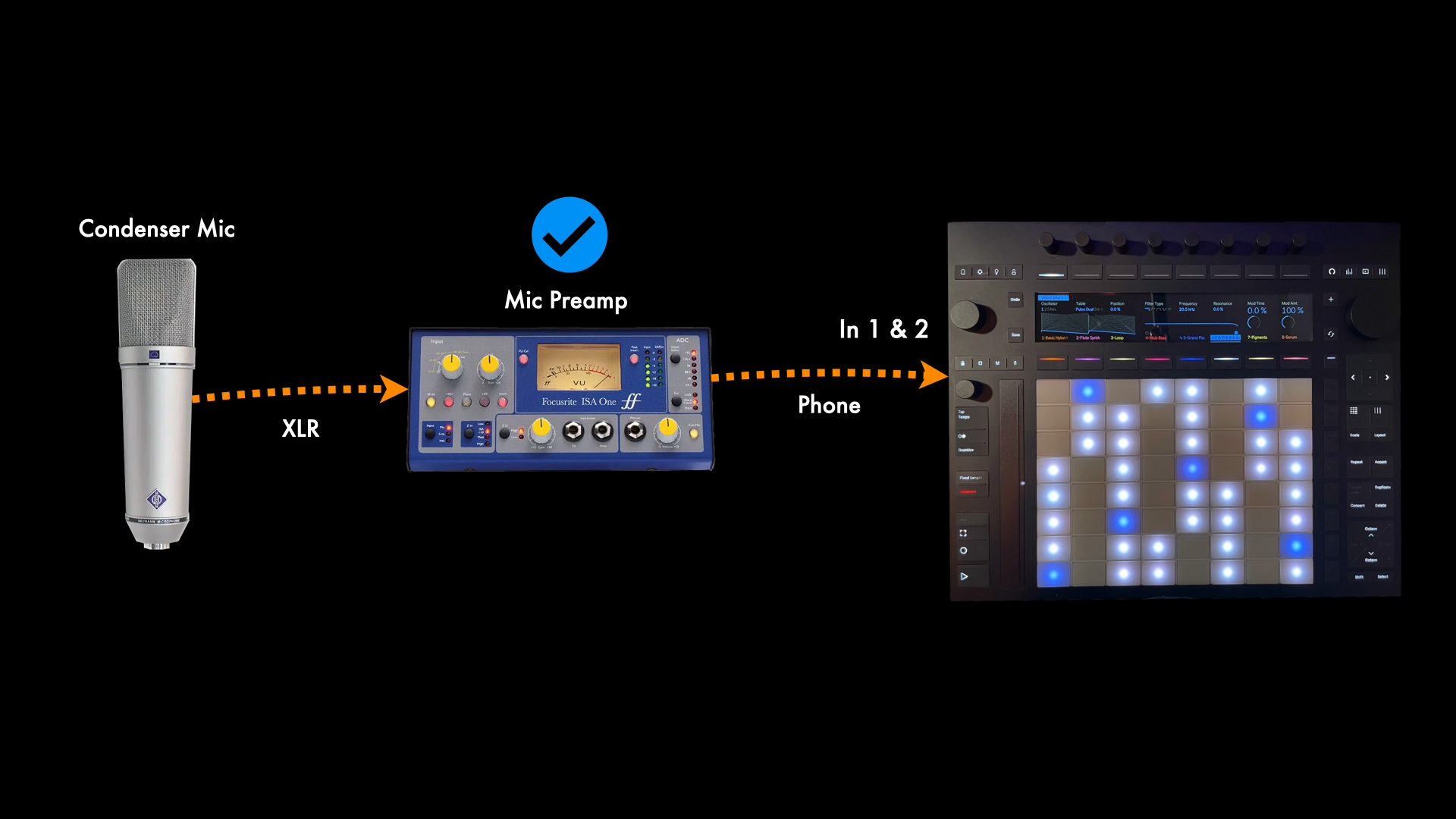

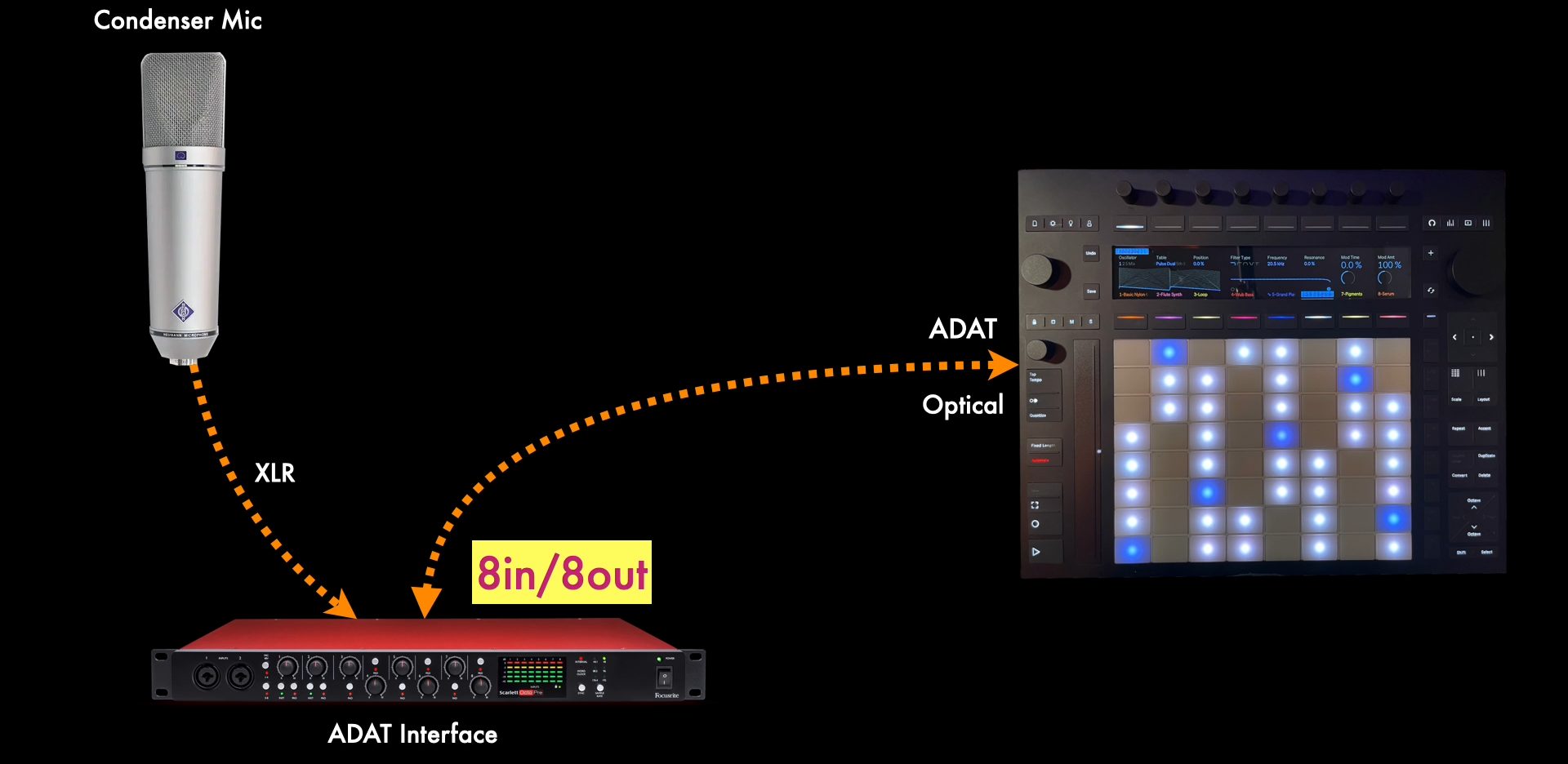

プリアンプも内蔵されているため、マイク/ギターなどのレコーディングもOKですが、ファンタム電源には対応していないため、コンデンサーマイクを接続する際は、電源供給が行えるプリアンプが必要です。

これら外部機器を使用せずにマイク繋ぎたい場合にはShure SM7Bなど、音質に定評のあるダイナミックマイクの使用がお勧めです。

入出力端子は、6.3mmの標準フォン端子。計2チャンネル用意されており、解像度は最大192kHzですが、スタンドアロン動作時は最大96kHzに制限されます。

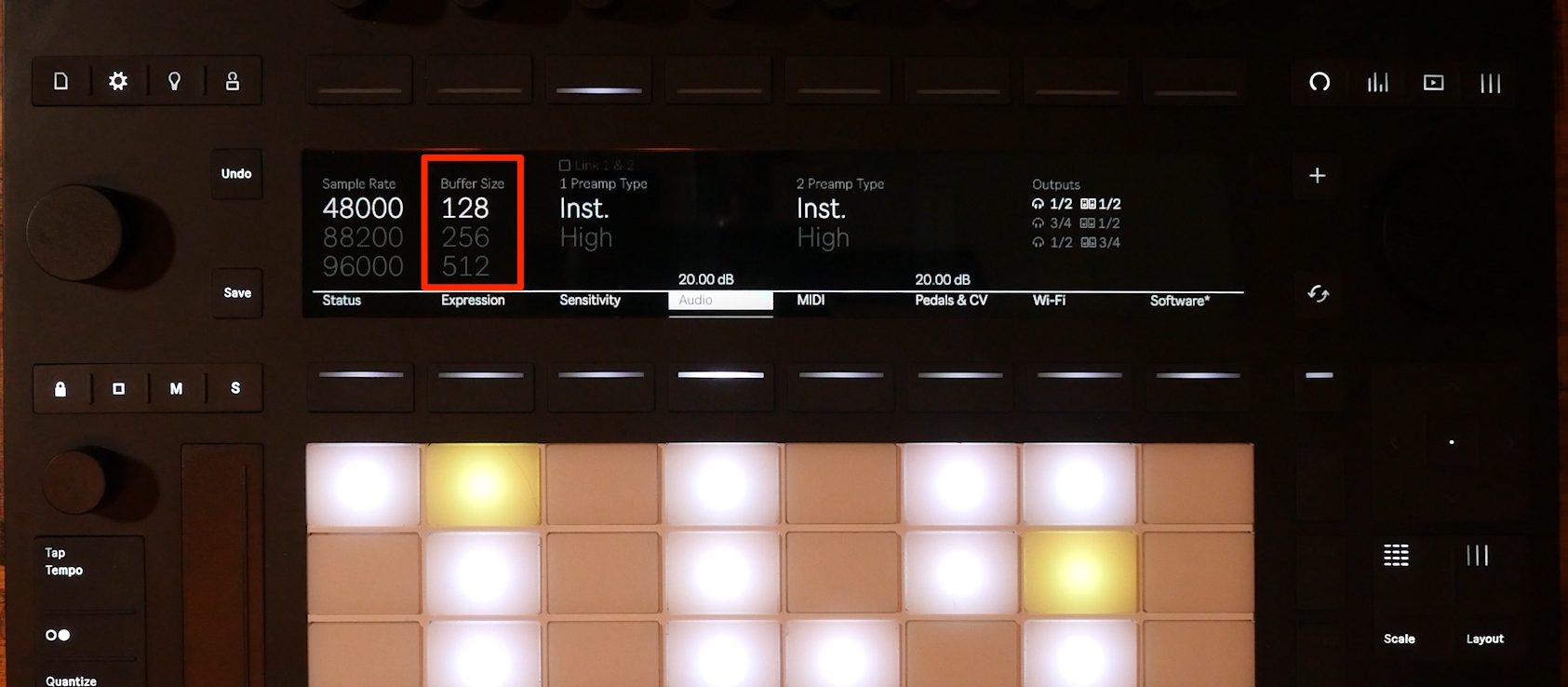

【設定ボタン】→Audioからバッファサイズの変更が行えます。

ADAT接続にも対応しており、ADDAコンバーターへ接続することで入出力の拡張や、ファンタム電源を供給できるプリアンプを接続してコンデンサーマイクを使用することも可能です。

MIDIインターフェイス機能

3.5mm TRSフォンコネクター経由でMIDI信号を入出力します。

市販のTRS/MIDI変換ケーブルを用意することで、MIDI端子を持つ外部機器をコントロールできます。

併せてUSB Type-A端子からもMIDIの送受信が可能です。

外部MIDI機器をコントロールしたり、MIDIコントローラーの信号も受信できます。

例えばMIDIキーボードを接続し、パッドとキーボードを用途によって使い分けるといったことが可能です。

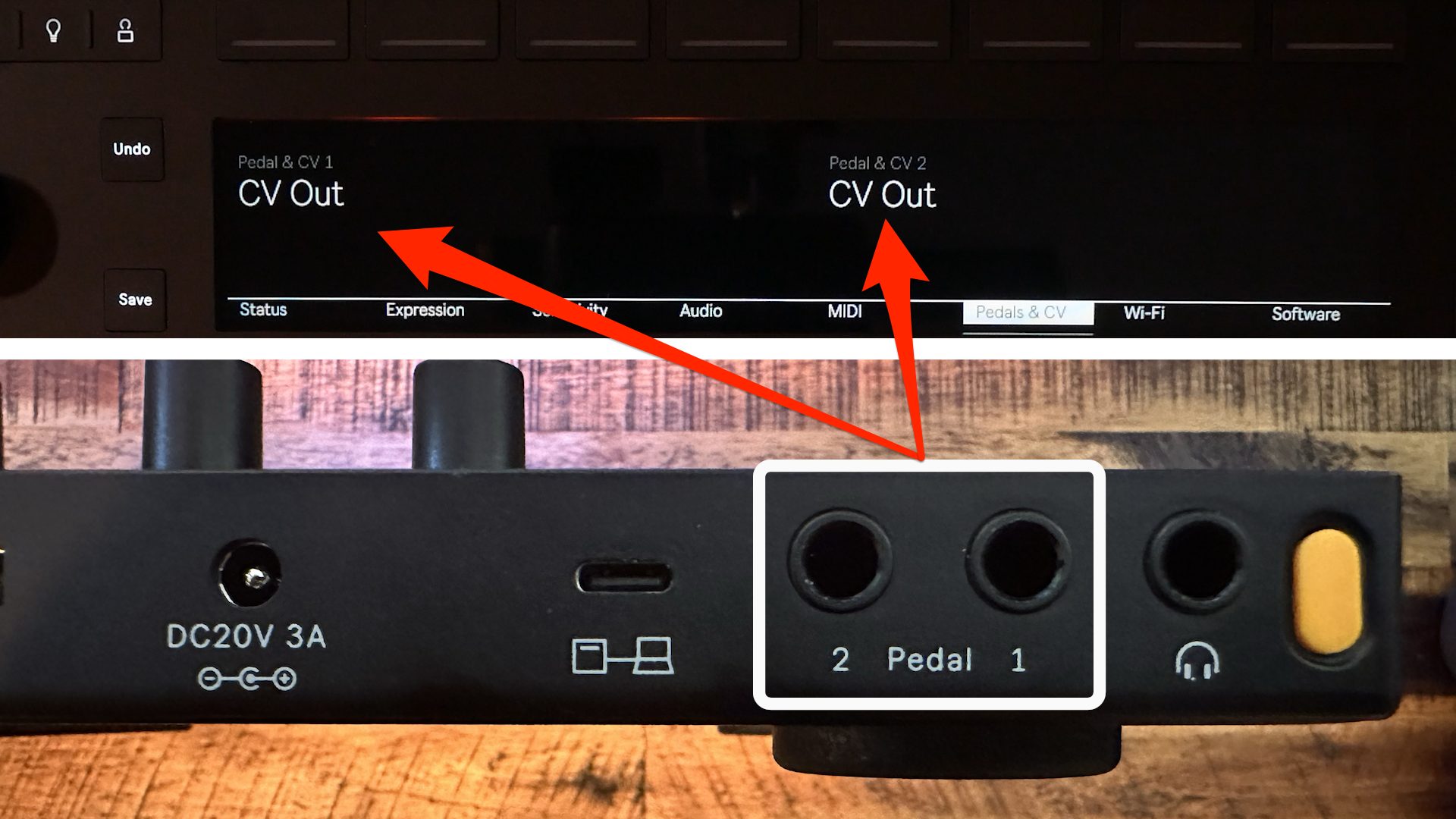

CV出力への対応

ダンパーペダルやエクスプレッションペダルを接続する2つの端子からは、CV信号の出力が可能です。

CV入力に対応したモジュラー/セミモジュラーシンセを接続することで、LiveやPushからこれらの外部機器をコントロールすることができます。

CVインターフェイス機能の付属したオーディオインターフェイスは製品数も多くないため、ハードウェアのシンセを使用されている方にとっては嬉しい機能ではないでしょうか。

操作パネルのアップデート

続いて操作パネルのアップデート内容を確認します。

新しいPushはボタン類の配置変更や追加が行われ、操作性が大きく向上しています。

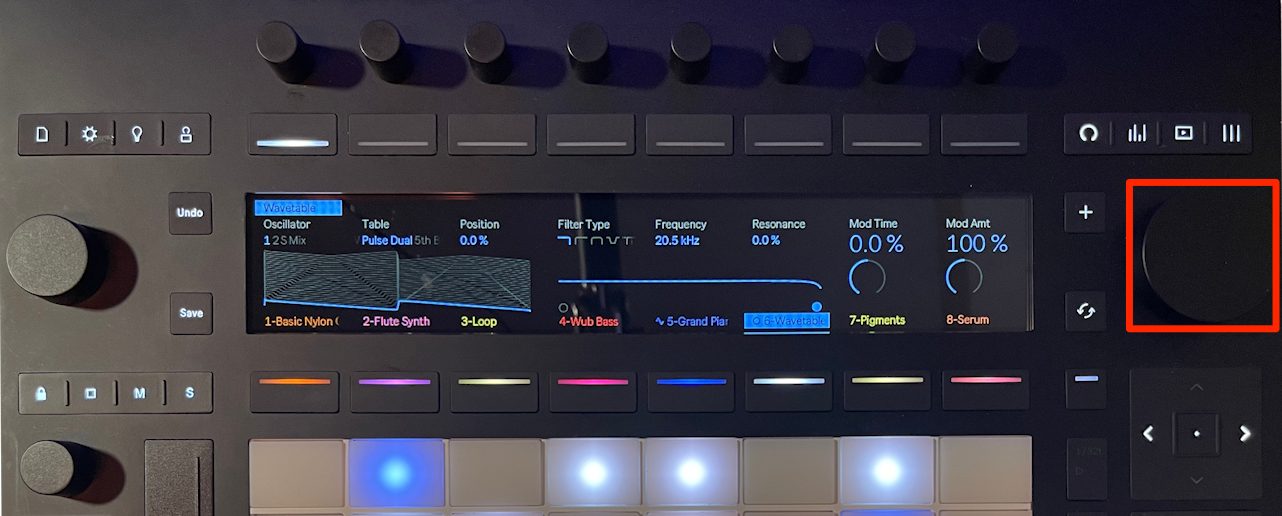

ジョグホイールの追加

追加された大きなジョグホイールは、ディスプレイ上に表示されている項目の選択/決定をより素早く直感的に行うことができます。

ジョグホイールを左右に動かすこともでき、選択カーソルの移動、フォルダ階層のバックなども可能になっています。

また、押し込みにも対応しており、項目の選択/決定が行えます。

Captureボタンの追加

非レコーディング時の演奏内容をクリップとして呼び出すことができる【Capture】機能の専用ボタンも追加されました。

偶発的に良い演奏ができた際に、すぐに演奏内容を取り込むことができます。

スタンドアロン版について

最後はスタンドアロン版について解説を進めていきます。

記事の冒頭にも記載しましたが、内蔵バッテリー/ストレージも備わっており、場所を選ばず本体のみで音楽制作を行えることが最大の特徴です。

スタンドアロンにはAbleton Liveのセッションビューの機能が内蔵されています。

これに加えて初期状態ではLive Introと同等のインストゥルメント、エフェクト、サンプルが付属しているため、誰でもすぐに音楽制作を始めることができます。

すでにLiveを所有している場合は、お使いのLiveエディションに応じた付属コンテンツをPushにインストールが可能で、新しいPushと同時にリリースされるLive 11.3 SuiteにはMPEに対応したサウンドが多数追加されます。

Liveの付属コンテンツがインストールできることから、多くの機能にアクセスしPushを活用したい場合はSuiteエディションの導入がお勧めと言えます。

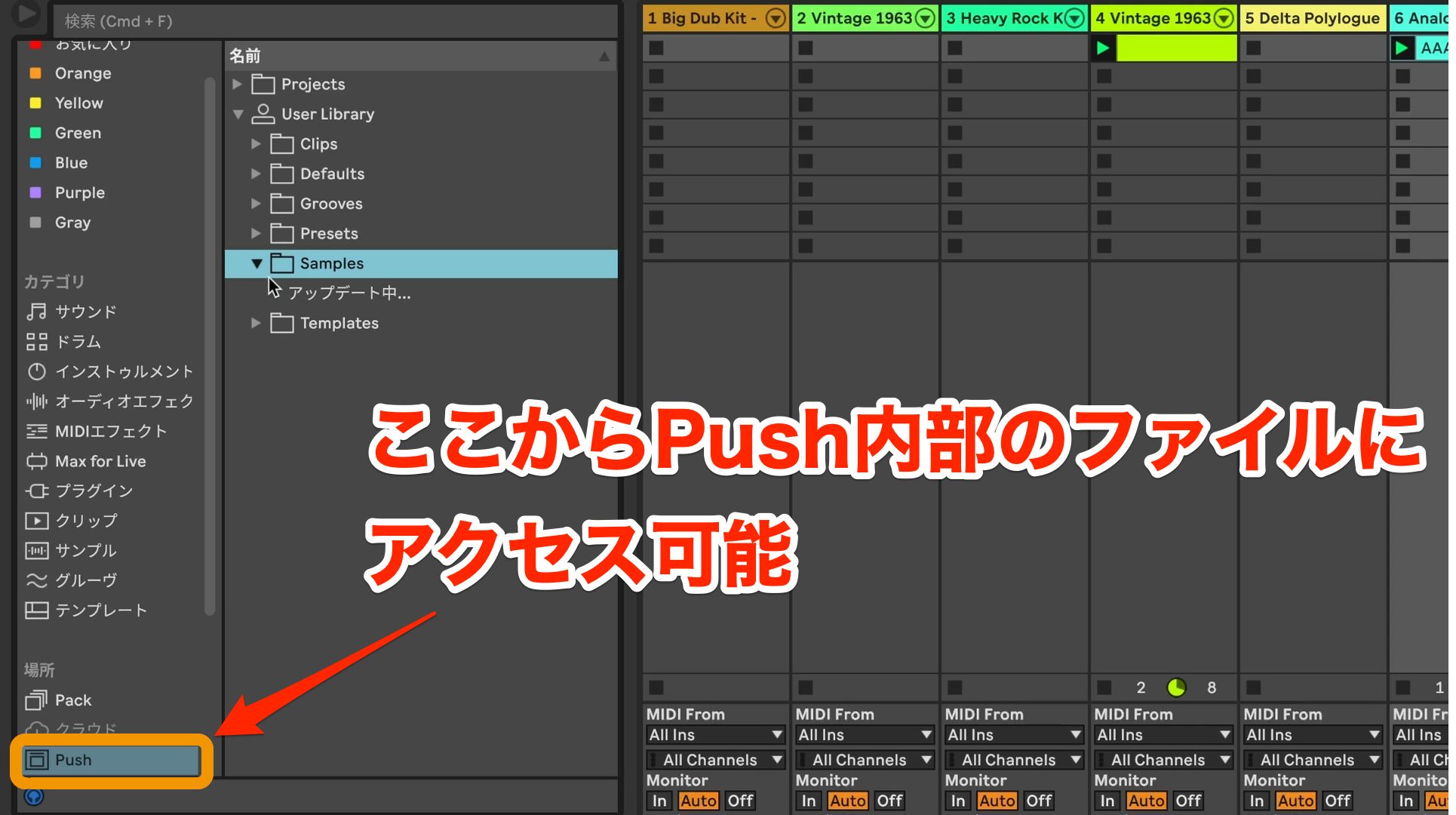

Push↔︎Live間のファイル/プロジェクトの共有

同じWi-fiネットワーク内に接続されたPC/Mac上のLiveからPush本体のファイルへスムーズにアクセス可能です。

Liveのブラウザに表示されるPushから転送したいファイルをドラッグ&ドロップするだけで双方向にファイルの送受信が行えるシンプルな設計です。

例えば

- Pushで録音した新しいオーディオ素材をLiveに転送する

- PC/Macで追加した素材をPush本体に保存する

などが行えます。

もちろんプロジェクトファイルの共有も可能なため、Pushで作成した楽曲プロジェクトをパソコン上のLiveで開いて細かな編集を行うなどシームレスな連携に期待できます。

ただし、VST/AUプラグインはPush上で動作させることはできませんので、基本的にはPushで作成したプロジェクトをPC/MacのLiveで仕上げるというフローが理想です。

その他、Ableton Linkの対応も果たしています。

他アプリケーションや音楽制作機材を同期させたパフォーマンスや制作、または複数人でセッションを行うこともできます。

いかがでしたでしょうか。

Push2からかなりの時間が空いていたため、今回のリリースを心待ちにしていたユーザーも多いと思います。

実際に製品に触れた感想は、MPEの高い表現力を直感的に形にすることができる演奏性の高さです。

価格面で少しハードルが高くは感じますが、製品の質感を含めて非常に完成度が高く仕上がっています。

また、新しいPushを直接体験できる“テックラウンジ“スペースが開放されており、Abletonスタッフに機能/使い方を確認したり、購入の相談が可能です。

また、Pushを購入された方を対象としたスペシャルオファーも用意されています。

詳細はこちらよりご確認ください。

ぜひ、製品に触れてPushの面白さを体感していただければと思います。

関連動画 パソコン不要のスタンドアロン版でどこまで音楽制作が行えるのか?

Abletonから遂に新しいPushが登場!

・パッドがMPEへ対応し、より高い次元の演奏表現が可能

・パソコン不要で制作が行えるスタンドアロンモデルの登場など、

注目の新機能と製品の魅力を解説していきます。

記事:https://t.co/7uRZcjW4f6動画:https://t.co/hcZFzUPhCW#abletonpush3 #dtm pic.twitter.com/Uo1ZZvLLzh

— SLEEP FREAKS (@SLEEPFREAKS_DTM) May 23, 2023