リズムパートのクオリティを上げる4つのテクニック【Ableton Live】

単調なビートにグルーヴや立体感を加えるテクニックを解説

ハウスミュージックやテクノなど、数多くの音楽ジャンルで使用される【4つ打ち】

ドラムパターンとしてはシンプルゆえに奥深く、グリッドに合わせて打つだけではどうしても単調になりがちで今ひとつノリが出せないという方も多いのではないでしょうか?

今回はどのDAWでも試せるものから、Ableton live独自の機能を使用ものまで、「すぐに試せるドラム打ち込みのテクニック」をご紹介いたします。

リズムパートをクオリティを上げる4つのテクニック 動画解説

デモトラックの視聴

はじめに、リズムトラックが単調なものと、ここから4つのテクニックを使用したデモトラックを聴き比べてみてください。

▶︎元のトラック

▶︎4つのテクニックを使用したトラック

二つを比較すると後者の方がより「体が動かしたくなるノリ」に感じられるのがお分かり頂けるかと思います。

この二つのトラックの違いはハイハットの打ち込み方と、クラップのサウンドのみで他のトラックは全く同じものです。

このようにちょっとした変化を加えるだけでも大きな効果が期待できるテクニックですので、是非最後までご覧ください。

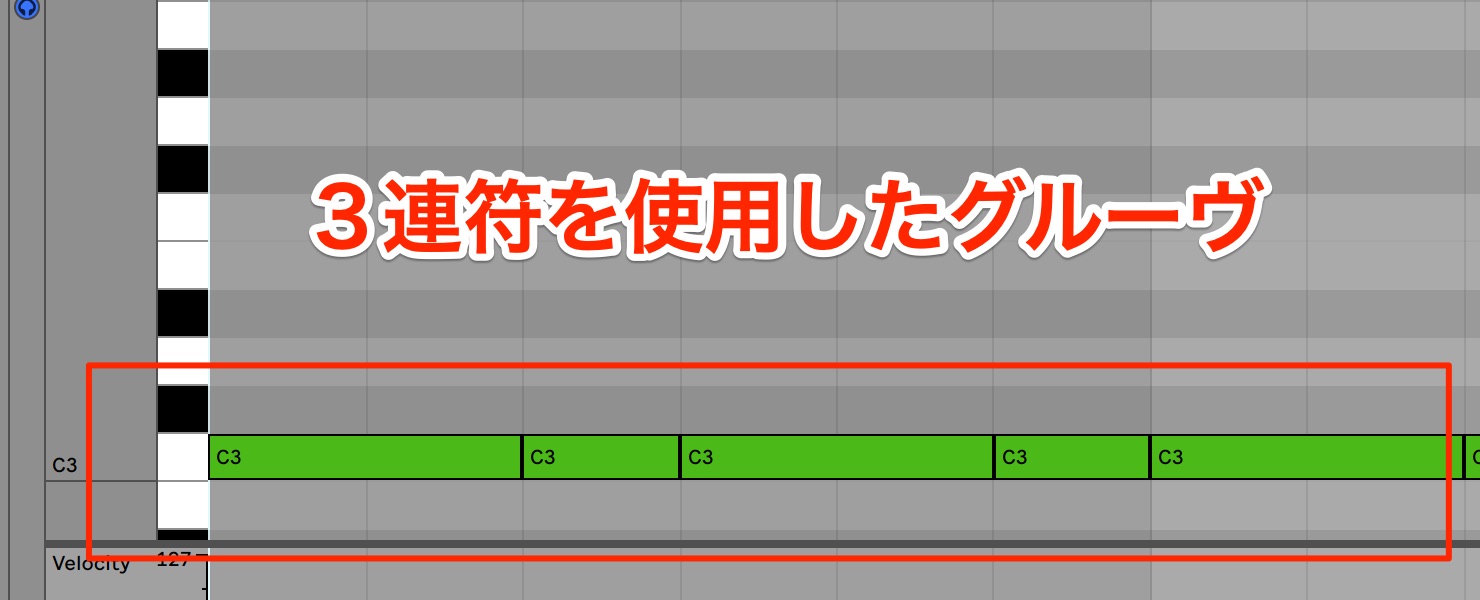

3連符を使用する

一つ目にご紹介するテクニックは、3連符を使用してグルーヴを変化させるテクニックです。

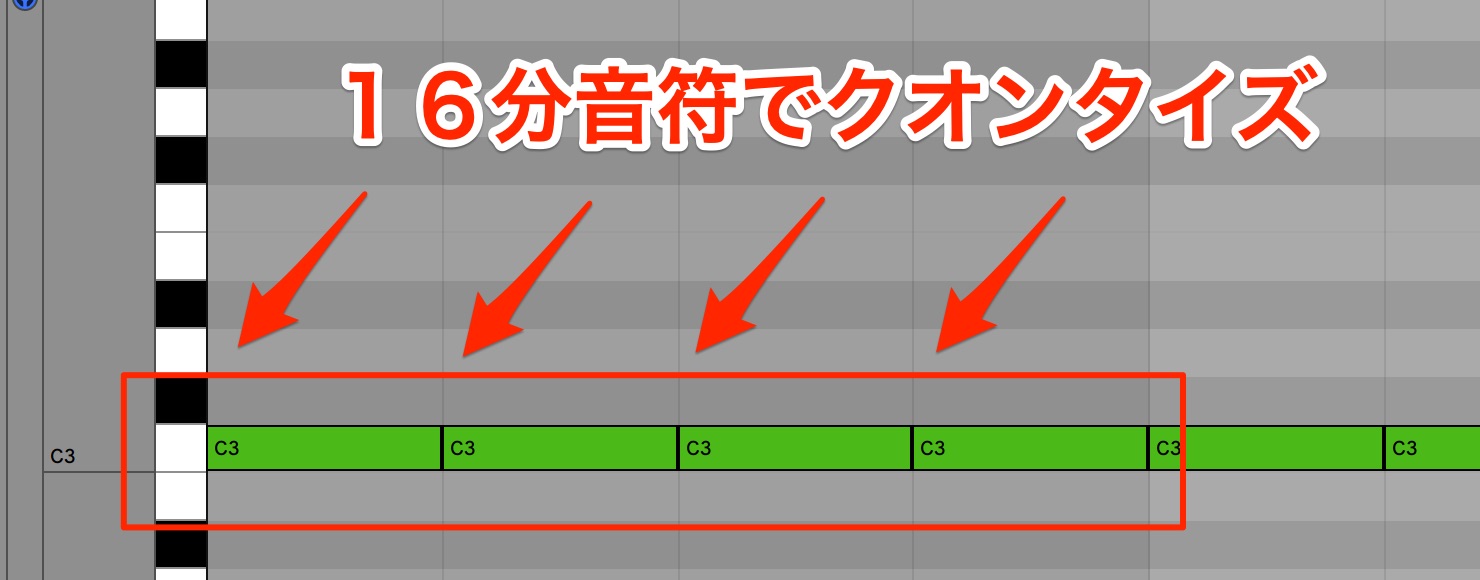

今回のデモトラックは楽曲全体のノリとしては、スイングなどのいわゆる【ハネている】楽曲ではなく、各トラックがきっかり16分音符でクオンタイズされている【イーブン】のリズムです。

ですが、全てがグリッド線にピッタリと合わせて打ち込んでいるトラックは、機械的でグルーヴが希薄に感じられます。

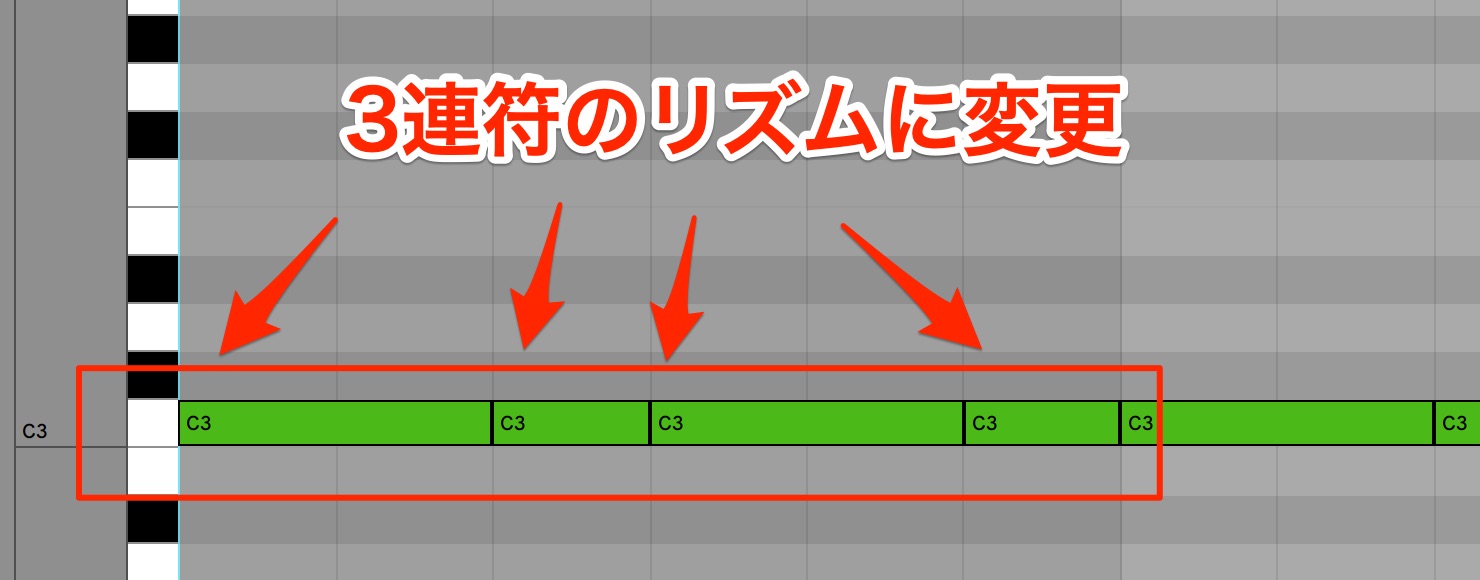

そこで一定の間隔で演奏しているハイハットのみに対し、3連符のハネたリズムに変更し動きを加えます。

この時、「他のトラックとずれたリズムで演奏しても大丈夫なの?」と思う方もいらっしゃるかもしれません。

キックやスネアなどのビートの軸になるトラックではなく、ハイハットのようなビートを装飾するパートでは他パートとタイミングがずれたとしても、それがグルーヴとして感じられます。

ハイハットのリズムがイーブンのものと、3連符を用いたものでサウンドを比較してみるとこのようになります。

▶︎イーブン(元の状態)

▶︎3連符グリッドに動かしたもの

1トラックのタイミングをずらしただけですが、印象が大きく変わっているのがお分かりいただけたかと思います。

このテクニックは4つ打ち系の楽曲では、かなり多くの楽曲で使用されているものですので、是非活用してみてください。

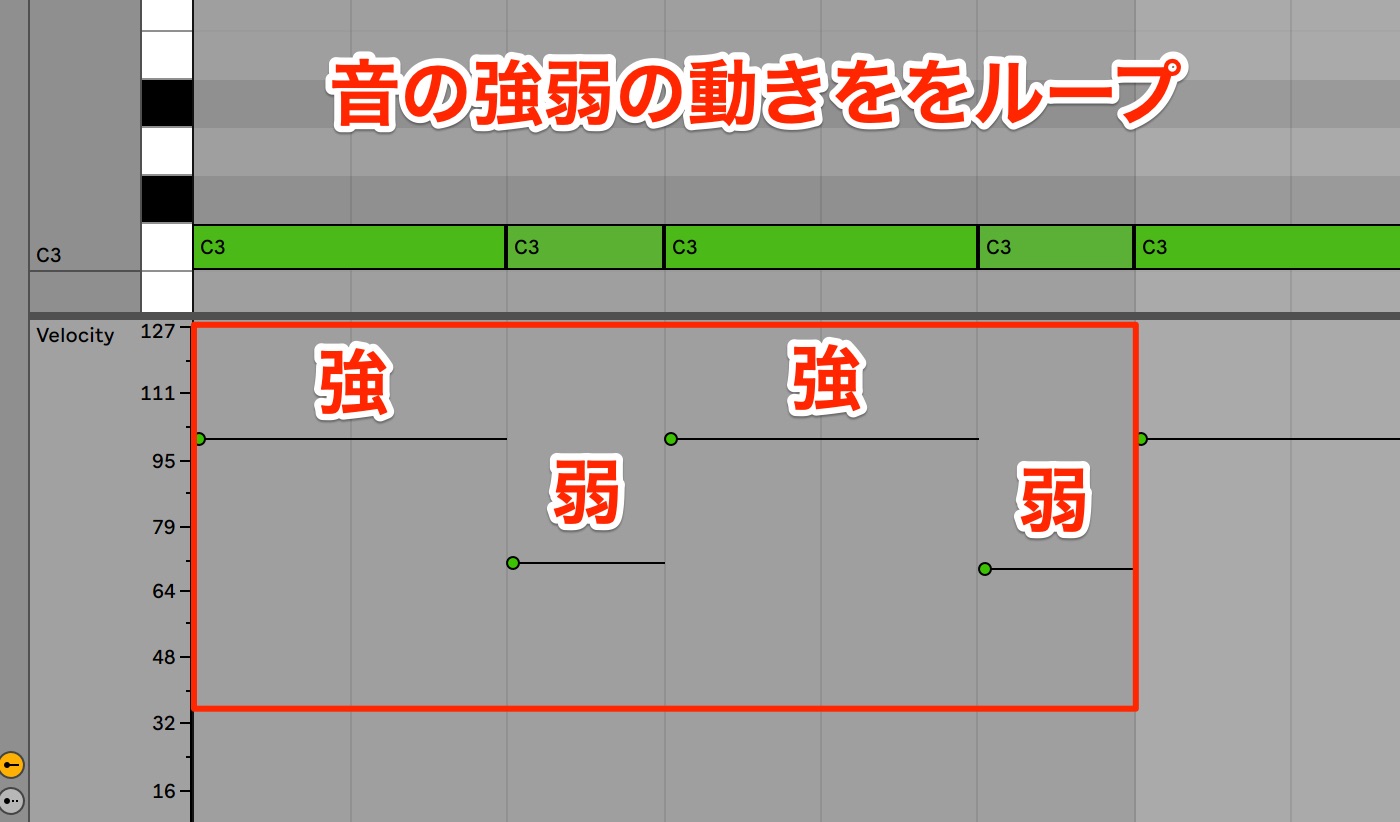

リズムに強弱をつける

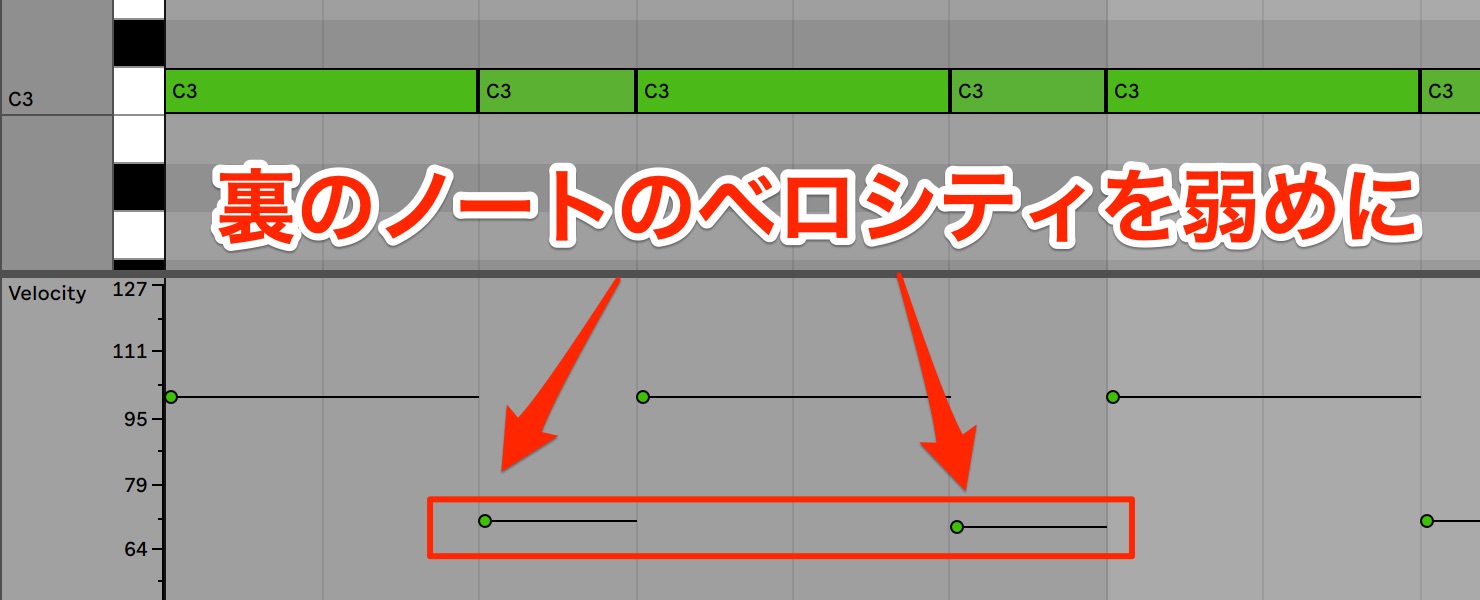

2つはグルーヴ感を加えるベロシティの編集方法をご紹介します。

先ほど調整を行ったタイミングだけでなく、強弱の表現もグルーヴを産む上でとても重要なポイントです。

強弱を表現するトラックは、キックやクラップなどのメインのビートを奏でるものでは、リズムの安定感が損なわれてしまうので、ここでもハイハットのみ変更します。

強弱の付け方に決まりはありませんが、4つ打ちをはじめとするダンスミュージックのドラムは、ループさせることを基本としているので、1拍、2拍単位で強弱の動きもループさせると安定感のあるパターンを作ることができます。

今回は8分音符の頭のベロシティを強めに、16分(3連符でずらした個所)の裏のノートを弱めに演奏させます。

▶︎強弱を加える前のトラック

▶︎強弱を加えた後のトラック

機械的なニュアンスから、生ドのラムにも近い人間味のあるニュアンスに変わり、ノリが感じられるようになりました。

このようにして音のリズムをずらしたり、一つ一つの音のボリュームを調節することでドラム全体のグルーヴ感を演出することができます。

Liveのグルー機能を活用する

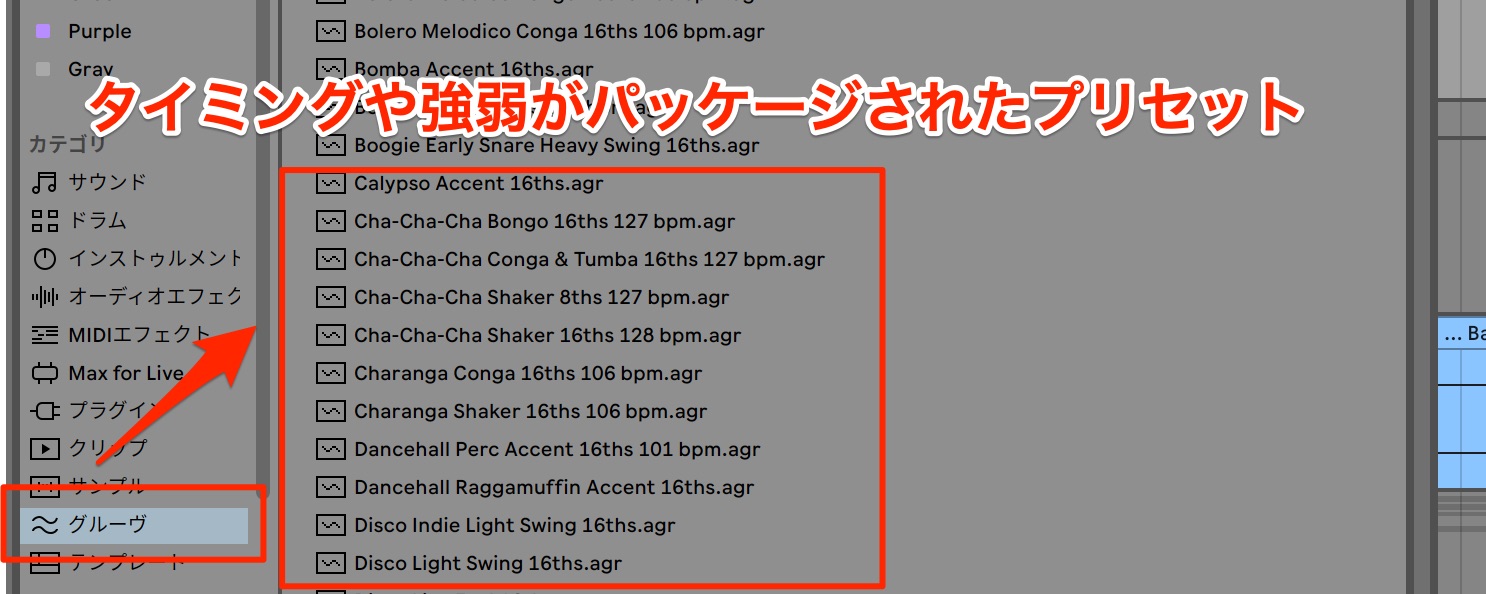

ここまで、リズムと強弱の2つのポイントに変更を加えましたが、Ableton Liveには【グルーヴ】という機能があり、これら2つのポイントをより手早く、簡単に変更を加えることができます。

Liveのブラウザに表示されている【グルーヴ】には、様々な音楽ジャンルやスタイルに適した、タイミングや強弱がパッケージされたプリセットが用意されています。

プリセットを選択するとリズムのニュアンスをプレビューできるので、サウンドを聴きながら好みのものを探していくことができます。

好みのものが決まりましたら、先ほど同様ハイハットに適用してみましょう。

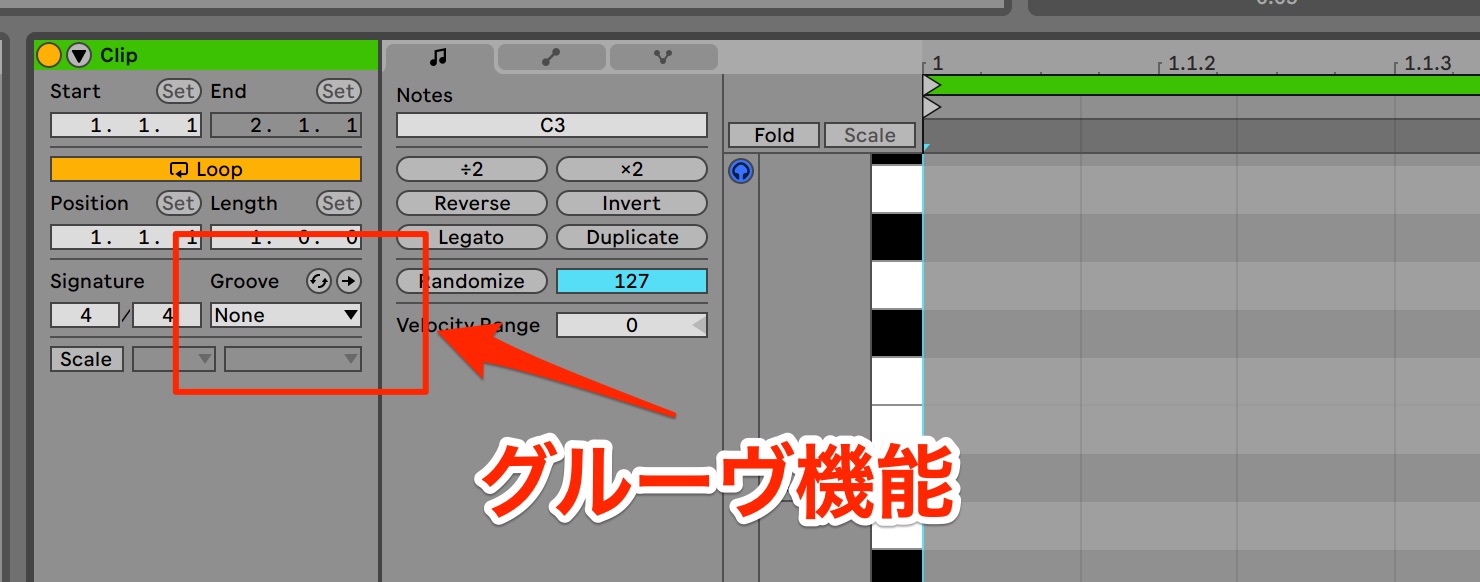

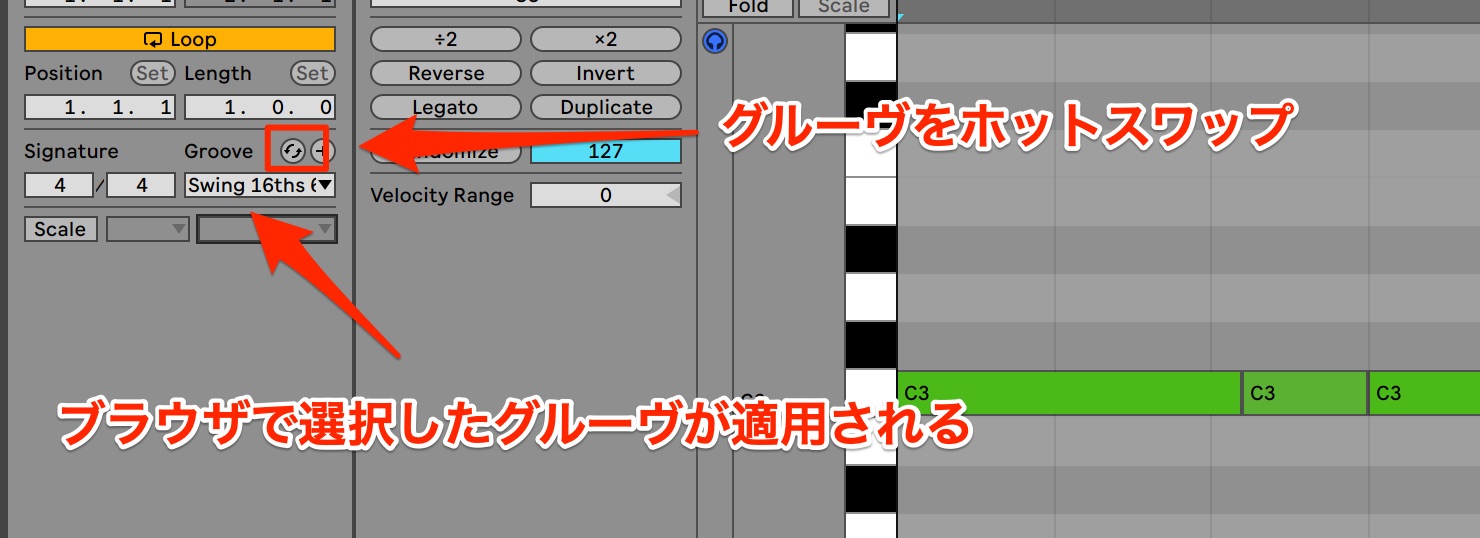

MIDIクリップを選択し編集画面を表示します。

次に【グルーヴをホットスワップ】というボタンを押し、任意のグルーヴプリセットをダブルクリックすると、先ほどのハイハットにグルーヴが適用されます。

▶︎元のリズム

▶︎グルーヴを適用したリズム

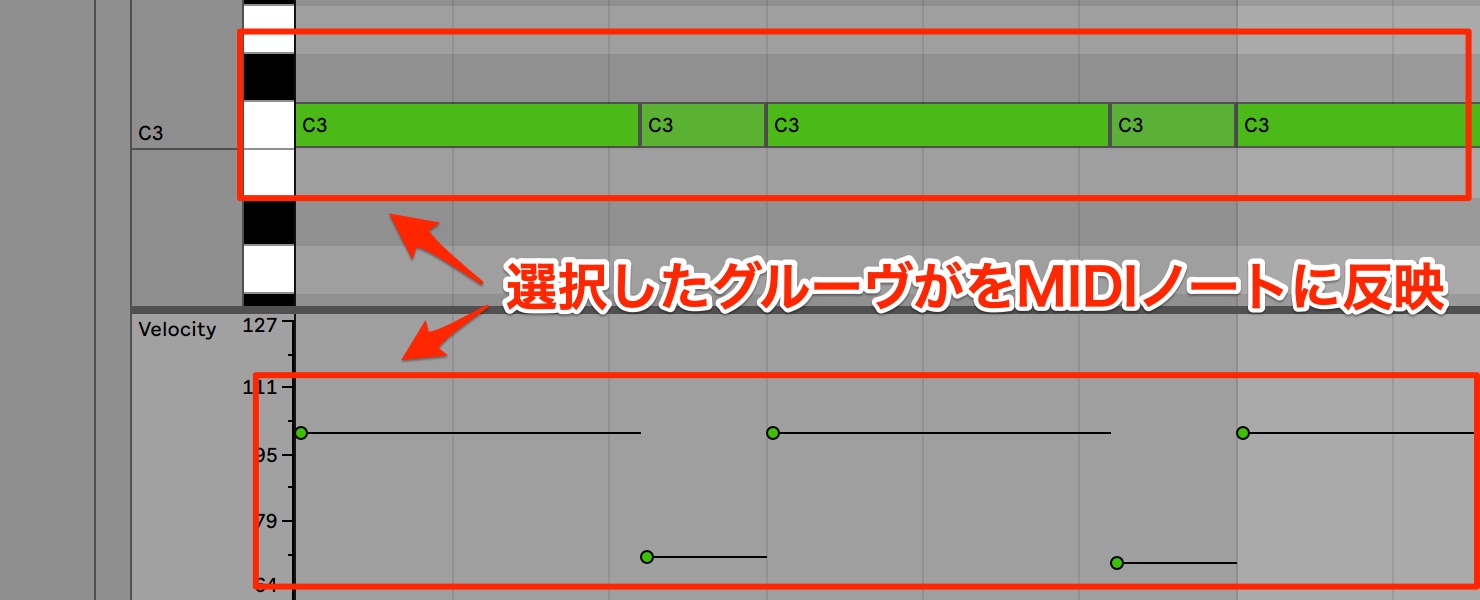

このグルーヴを適用した状態では打ち込んだ内容は変わらず、タイミングや強弱の変化はサウンドを聴いて確認することになります。

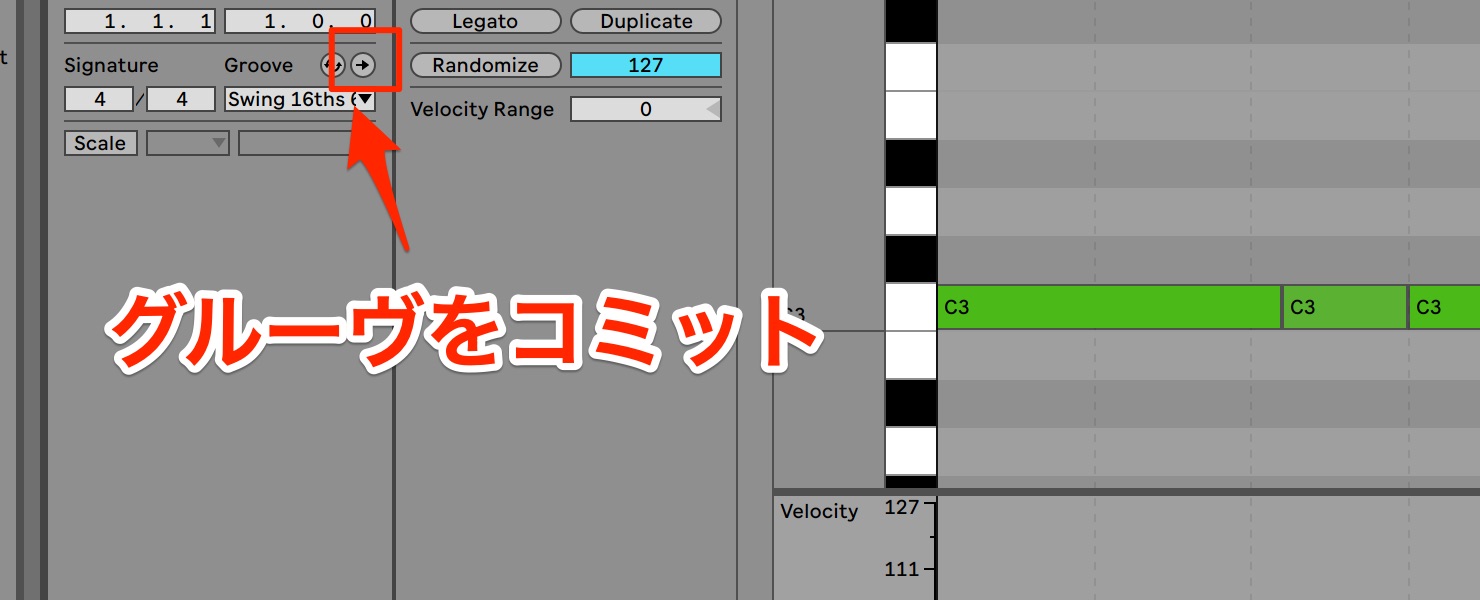

適応したグルーヴを打ち込んだMIDIノートに反映させる場合は、【グルーヴをコミット】のボタンを押します。

グルーヴを反映させた後に、さらに1音単位での細かな編集を行うことができます。

もし適応したグルーヴを元に戻したい場合は、こちらの選択プールの中から【None】を選択すると、グルーヴが無効になります。

音を重ねてサウンドに立体感を出す

4つ目にご紹介するテクニックは「音を重ねる」です。

ここまでは演奏内容に関する内容でしたが、サウンドそのものに変化を加えることもリズムトラックのクオリティを高める重要な要素となります。

一度現在のトラックをクラップに注目してサウンドをご確認ください。

▶︎現在のトラック

クラップの音が他のパートに対して若干埋もれている印象に感じられます。

この場合、埋もれてしまっているトラックのボリュームを単純に上げて問題を解消する方法も考えられますが、場合によっては他のパートと馴染まず単純にうるさく聴こえてしまうことも多いです。

このような時には、サウンドを重ね厚みやステレオ感を加え、埋もれたトラックの存在感を高めることがより効果的です。

今回のクラップのサウンドが楽曲に対し埋もれてしまっている原因としては

「トーンが暗く抜けが良くないこと」

「定位がセンターに寄っていて、他パートと被ってしまっている」

ことが挙げられますので、この2点を補うことができるサウンドを重ねることにします。

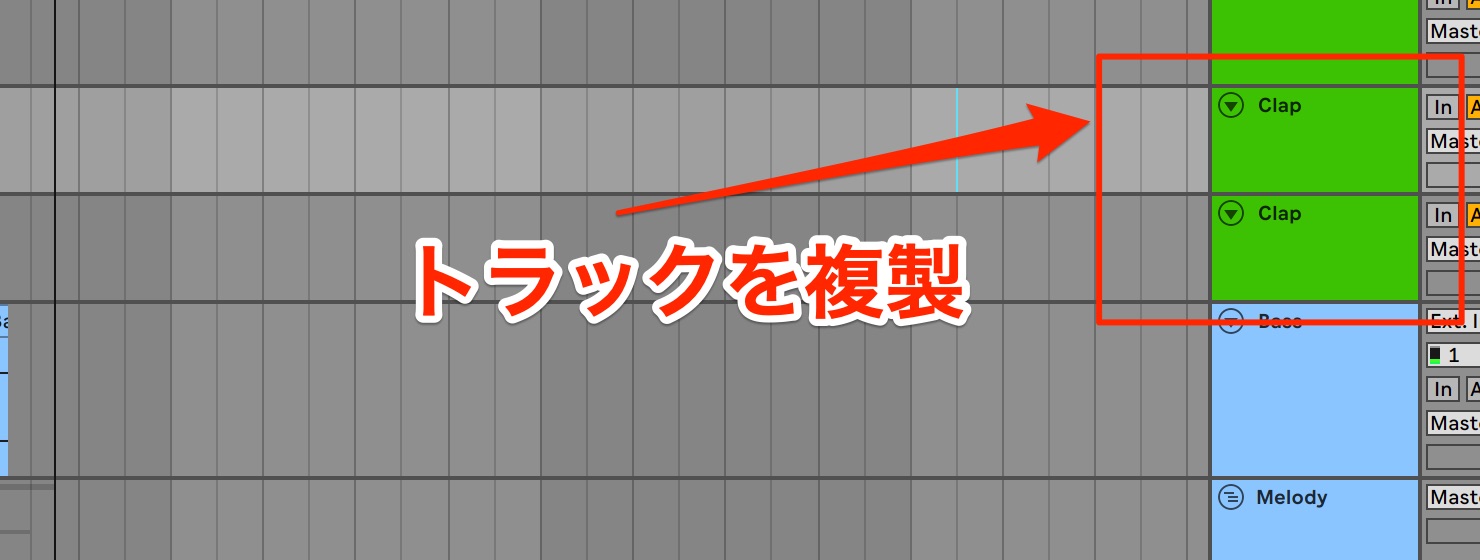

トラックを複製し、新たなクラップのサウンドを読み込みます。

ボリュームを調整して、一度サウンドを確認してみましょう。

▶︎クラップを重ねたサウンド

抜けの良い明るいサンプルが重なったことで、クラップ全体のサウンドが分厚い印象になりました。

ただ定位については変化がありませんので、次はこのクラップのサウンドにステレオ感を加え、より印象強く聴かせていきましょう。

先ほど追加したクラップのトラックを複製し、二つのトラックパンニングをLとRでそれぞれ両端に振ります。

この状態でステレオの広がりを感じそうにも思いますが、左右同じサウンドのパンを広げるだけでは、ステレオの原理から定位はセンターのまま変化はありません。

定位の広がりは、左右に広げたそれぞれのトラックで何かしらの変化がなくては演出できないので、ここではトラックディレイという機能を使い、タイミングにズレを与えます。

Ableton Liveでは【D】のボタンを押すとトラックディレイが表示されます。

あとはどの位ズレを作るのかを数値で設定します。

あまり値が大きいと単純にタイミングずれているように聴こえるので、1000分の10秒トラックの再生が遅れるように入力しました。

ボリュームを調整し、定位の広がりを加える前と後のサウンドを聴き比べてみましょう。

▶︎クラップを重ねただけの状態

▶︎クラップにステレオの広がりを持たせた状態

元の状態と比べると、より存在感が増し楽曲全体が華やかに聴こえますね。

これらのテクニックは、スネアやハイハットなどの他のドラムパート、シンセやボーカルなど様々なトラックに使用できます。

是非様々なトラックで試してみてください。

記事の担当 町田 航平/kouhei Machida

18歳から音楽制作を始める。 その後、19歳の頃にイギリスにあるPoint Blank Schoolにて音楽制作を学ぶ。

翌年、DJとしてスペインのイビサ島へ渡り、「Hotel Ocean Driveや Club Itaca」を始めとするホテル/クラブでのプレイを経験。 同時にハウスミュージックの制作を始める。

2019年、ドイツ/ロシア/イギリス/ポルトガル/東京の複数レーベルから楽曲リリースを果たす。

2020年にはイギリスのレーベル「Back It Up Records」よりリリースした楽曲「Werk」がBeatport Tech Houseチャートでランクインし、現在もダンスミュージックアーティスト/DJの若手アーティストとして精力的に活動を行なっている。

リズムパートのクオリティを上げる4つのテクニック

今回はどのDAWでも試せるものから、Ableton live独自の機能を使用ものまで、「すぐに試せるドラム打ち込みのテクニック」をご紹介いたします。

動画:https://t.co/hON0P7RGr7記事:https://t.co/ytsFr5DYew#DTM pic.twitter.com/40QIBtDiuU

— SLEEP FREAKS (@SLEEPFREAKS_DTM) December 5, 2022