Skrillexのようなワブルベースを作る

「Skrillexのようなワブルベース」第三弾

お悩み相談室へのAnswer動画「Skrillexのようなワブルベースを作る」第三弾です。

前回の続編となりますので、ぜひ続けてお読みいただければと思います。

今回はPERFORMERを使って音にエグい変化をつけていく方法を解説します。

サウンド作成方法

Massiveの設定

OSCとENV4の設定

第1弾と同じような設定で、Modern TalkingとGentle Speechを使います。

また今回はENVでの変化はつけないので、真っ直ぐに伸びる設定としておきましょう。

- 双方ともにIntensityは「Bend+」としておきます。

- 「Attack Time」→「最速」

- 「Sustain Level」→「最大値」

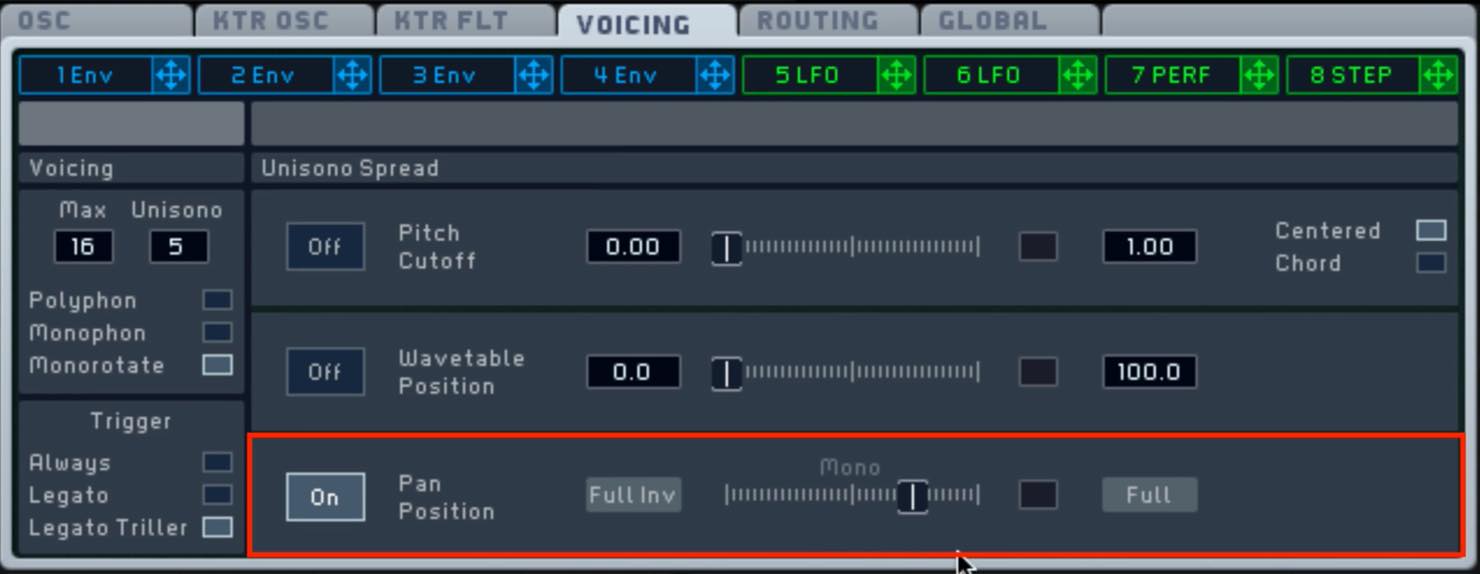

VOICINGとOSCタブの設定

こちらもお馴染みの設定となりましたが、Unisonoで厚みと広がりを出し、

OSCタブではGlideとアタックが弱まるのを防ぐ設定を行います。

- Unisonoは5、Pan Positionは少し広げておきます。

- MonorotateとLegato Trillerを入れておきます。

- Glideを少し入れておきます。

- 「Restart via Gate」をオンにします。

エフェクトの設定

- FX1 →「Tele Tube」 FX2 →「Dimension Expander」

それぞれを少しかけ、音の太さや広がりを足します。 - EQではHishelfと中高域をややブーストしておきます。

- INSERT1 →「Hard Clipper」で歪みを加えます

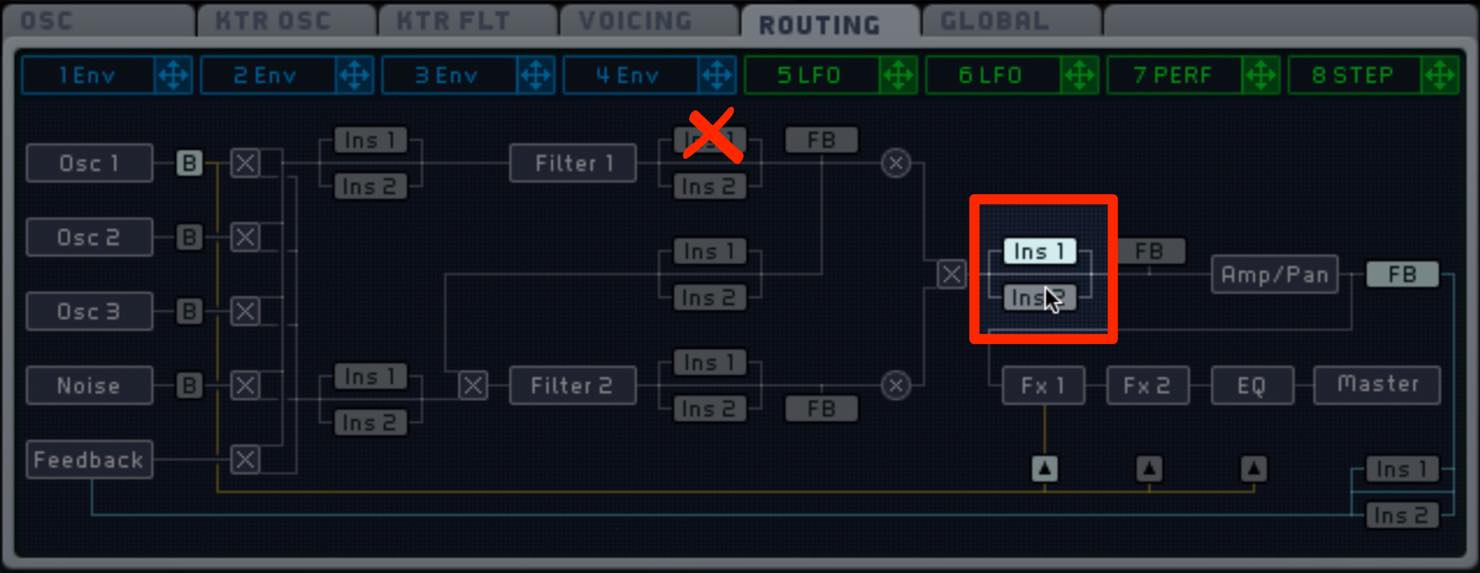

前回も書きましたが、INSERTエフェクトをかける際にはルーティングに注意です。

今回は、フィルターのルーティングをシリアル(直列)としています。

FILETER1を通った後、FILTER2を通る設定です。

この場合、Ins1はFILTER後にかけていきたいので、ルーティングタブで以下のように設定します。

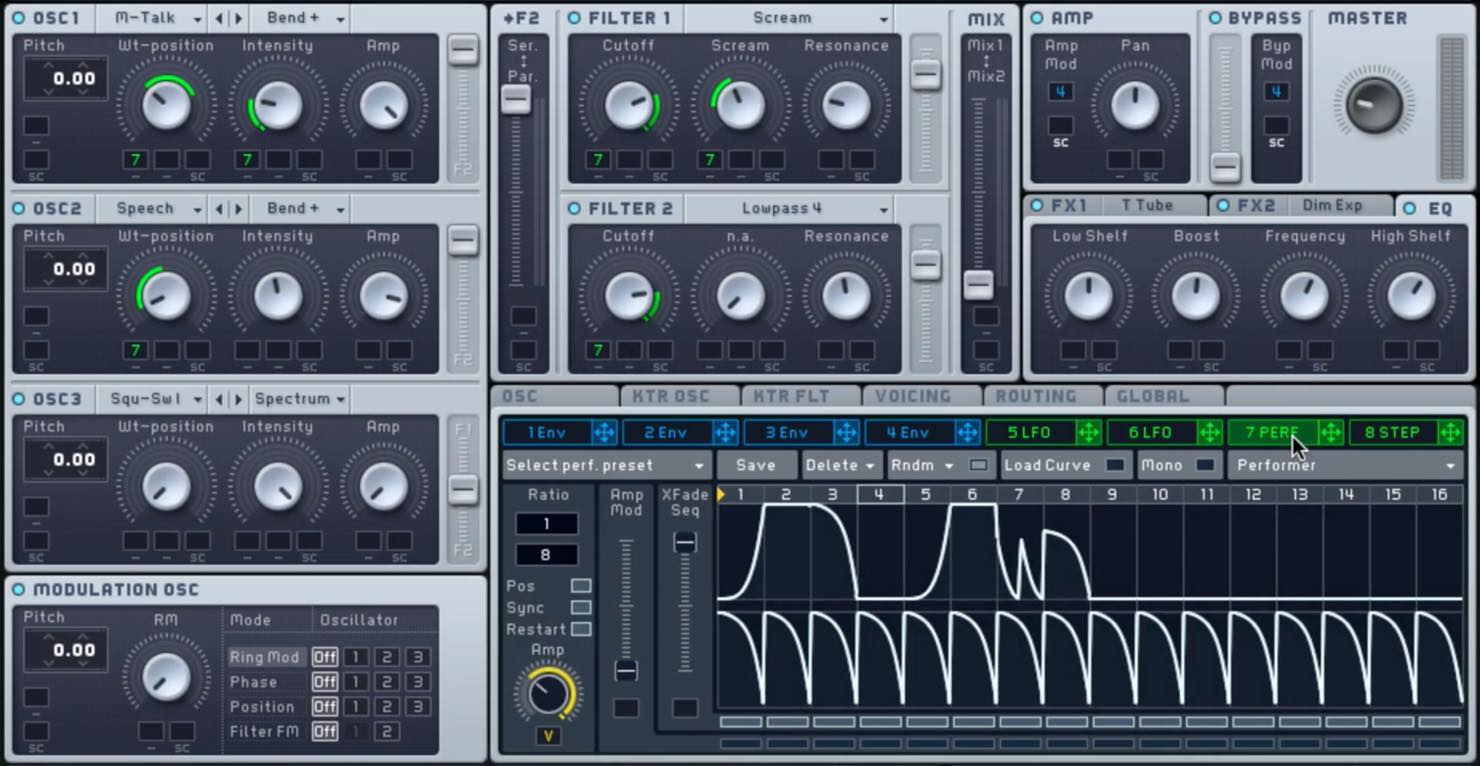

PERFORMERによる音色変化

ここからが今回のキーポイントです。

今回はPERFORMERを使って、音色に変化をつけてみましょう。

OSCやFILTERのセクションで緑のラインが入っているところは、

すべてPERFOMERをアサインしています。

PERFOMERはステップごとにエンヴェロープのような変化をつけられる機能で、

周期的な動きはもちろん、トリッキなー動きにも使っていくことができます。

詳しい操作方法はこちらの記事をご覧ください。

また、PERFORMERによる変化の具合をヴェロシティで操作できるよう、

マクロの設定も行っています。

FILTERの設定

上述のように、今回はFILTERをシリアル(直列)でかけています。

そうすることで、複雑でエグい変化を与えていくことができます。

- FILTER1はSCREAMとし、CutoffとScreamにPERFORMERをアサイン。

- FILTER2はLowpass4とし、CutoffにPERFORMERをアサイン。

- 両方ともResonanceを適度にかけておくのがポイントです。

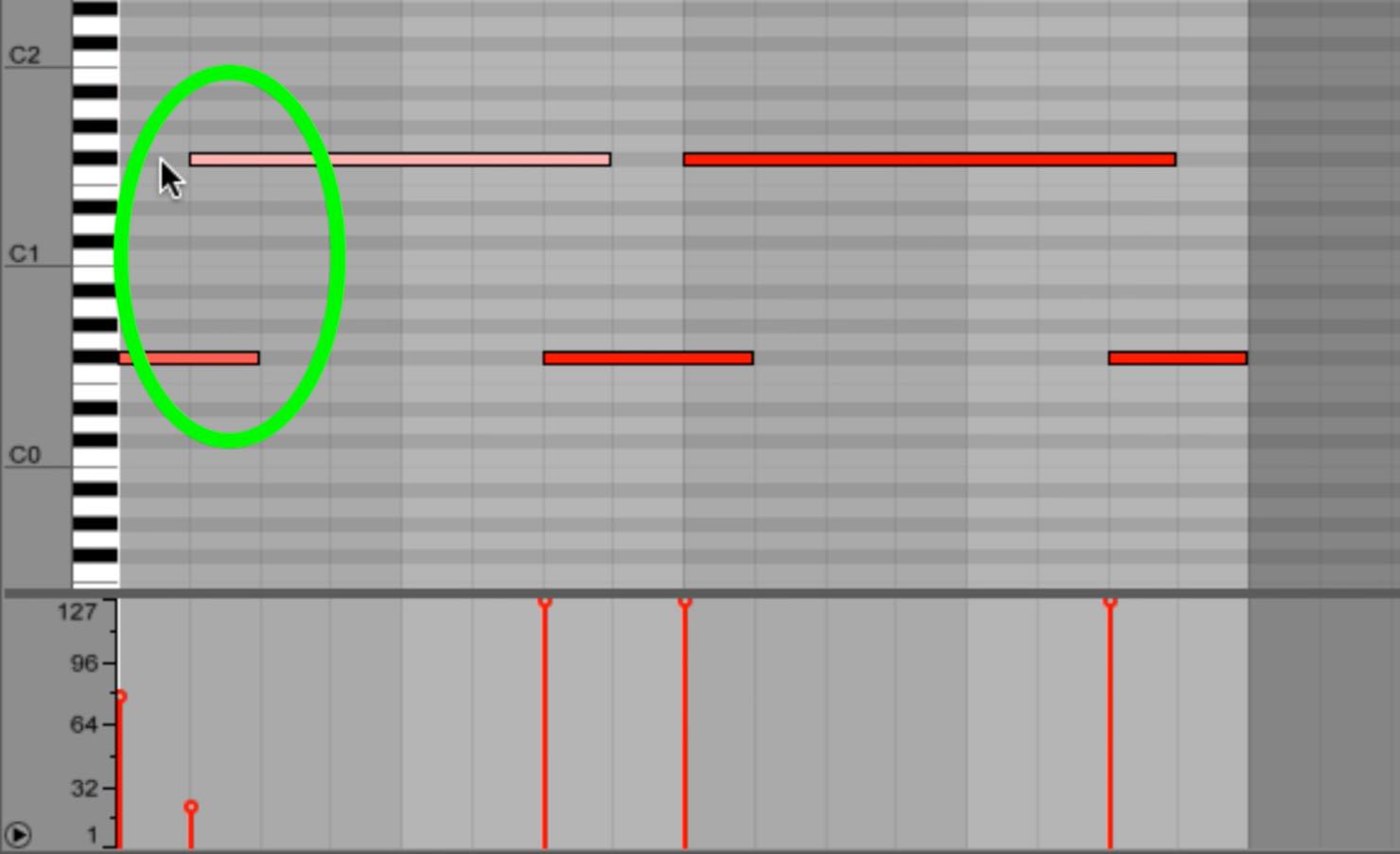

打ち込み時のポイント

以上を設定の上、打ち込む際のポイントは、

- ベロシティに変化をつけ、PERFORMERの効きにランダム感を出す

- グライドを効果的に使うため、音程差を大きく振る

といった感じです。

今回も。「これが絶対」という方法ではありませんので、ぜひ参考にしながら、

オリジナルのかっこいい音を作ってみてください。