Skrillexのようなワブルベースを作る②

「Skrillexのようなワブルベース」第二弾

お悩み相談室へのAnswer動画「Skrillexのようなワブルベースを作る」第二弾です。

前回の続編となりますので、ぜひ続けてお読みいただければと思います。

今回はエンヴェロープを駆使した、吠えるようなサウンド作りを中心に解説します。

サウンド作成方法

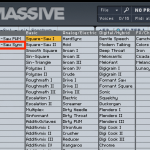

Massiveの設定

OSC1の設定

「Pulse-Saw Sync」もしくは「Hard Sync」を使用します。

- Pulse-Saw Sync PulseにしてSyncを調整。

- Hard Sync Intensityを最大にしてWt-Positionを調整。

今回は、Hard Syncを使用していきます。

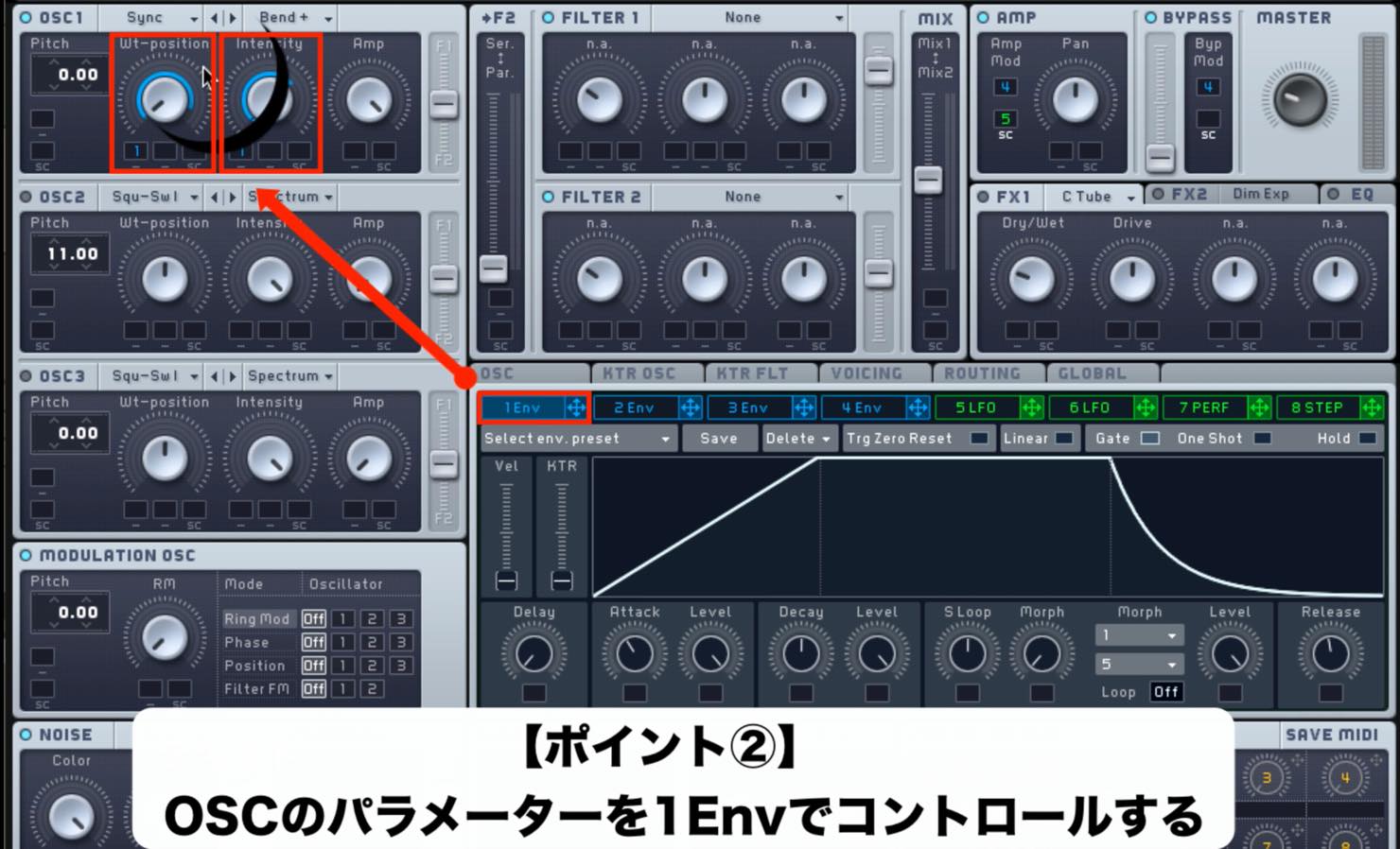

Envの設定

音色に時間的な変化を与え、叫ぶような音とするため、Env1を使用します。

- Intensityを「Bend +」に設定。

- Env1のAttackの時間をかけてWt-Positionは右へ、Intensityは左へ動くように設定。

- Levelを最大に設定し、Releaseはお好みで戻り具合を調整します。

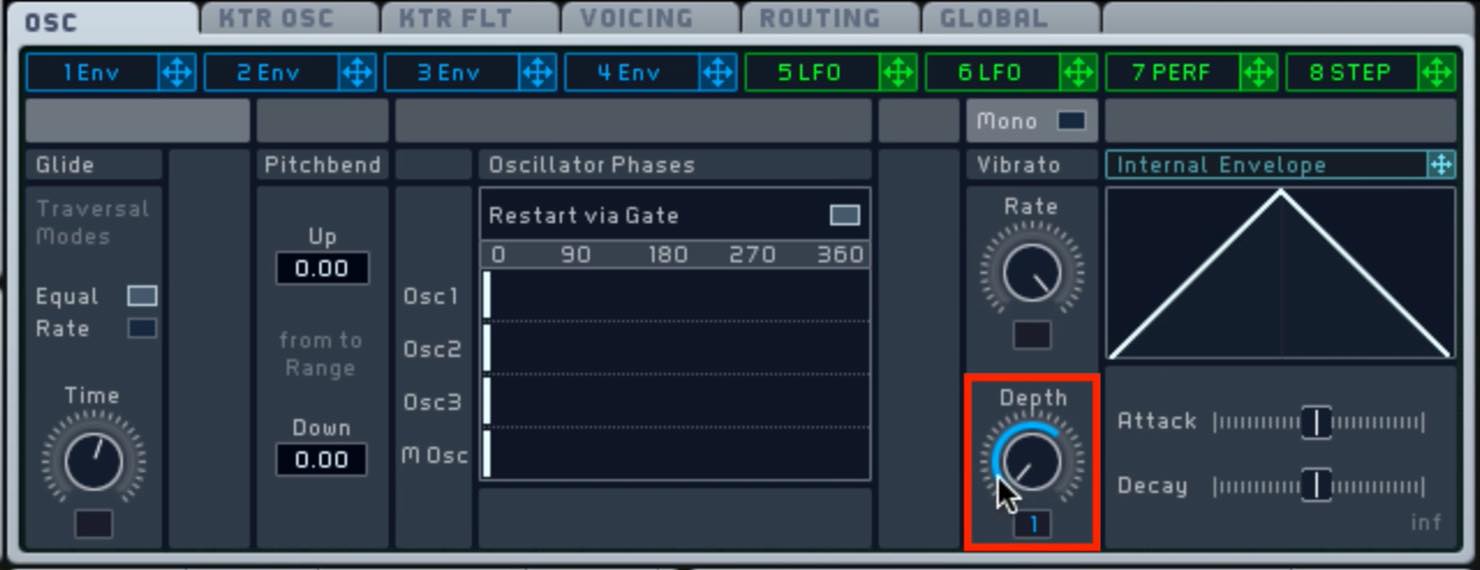

Vibratoの設定

音の伸びに合わせて細かくピッチを揺らすため「Vibrato」を設定します。

- Rateは最大に設定。

- DepthにEnv1をアサインし、Attackの時間をかけて揺れが激しくなるようにします。

NOISEの設定

Env1をNOISEのAmpにアサインし、サウンドが叫ぶ感じを強調します。

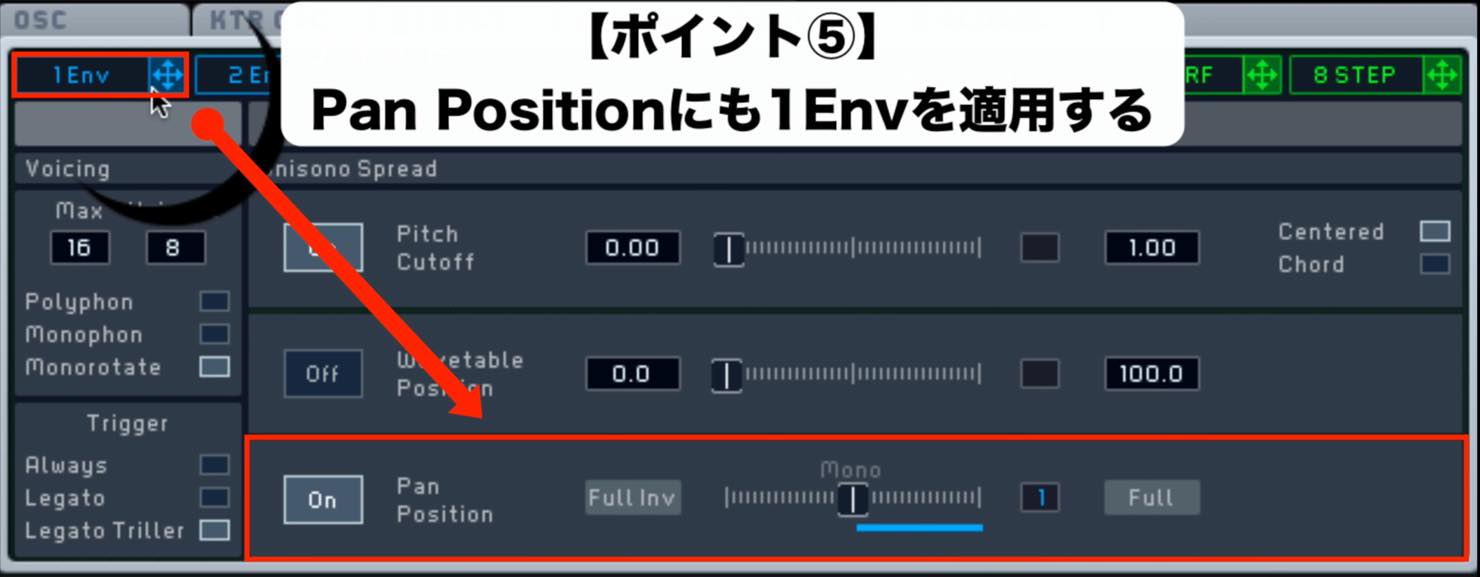

Voicingタブの設定

- 「Unisono」→「8」程度(やや多め)。

- 「Pitch Cutoff」ほんの少し入れて厚みを出します。

- 「Pan Position」にEnv1を適用し、段々と広がる感じにします。

Pitch Cutoffの影響でアタックが弱まるのを防ぐため、

OSCタブの「Restart via Gate」をオンにします。

エフェクトの設定

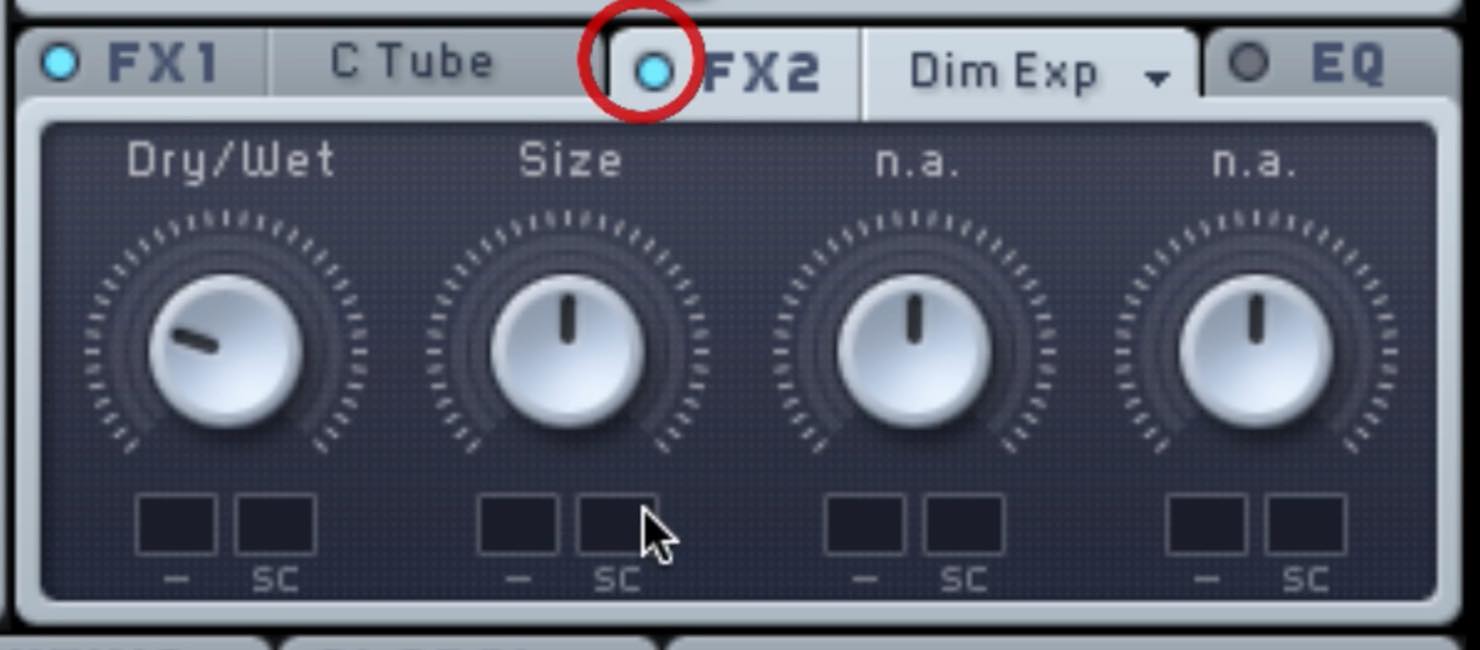

- FX1 →「Classic Tube」 FX2 →「Dimension Expander」

それぞれを少しかけ、音の太さや広がりを足します。 - INSERT →「Bitcrush」

あえて音を劣化させてインパクトを出します。

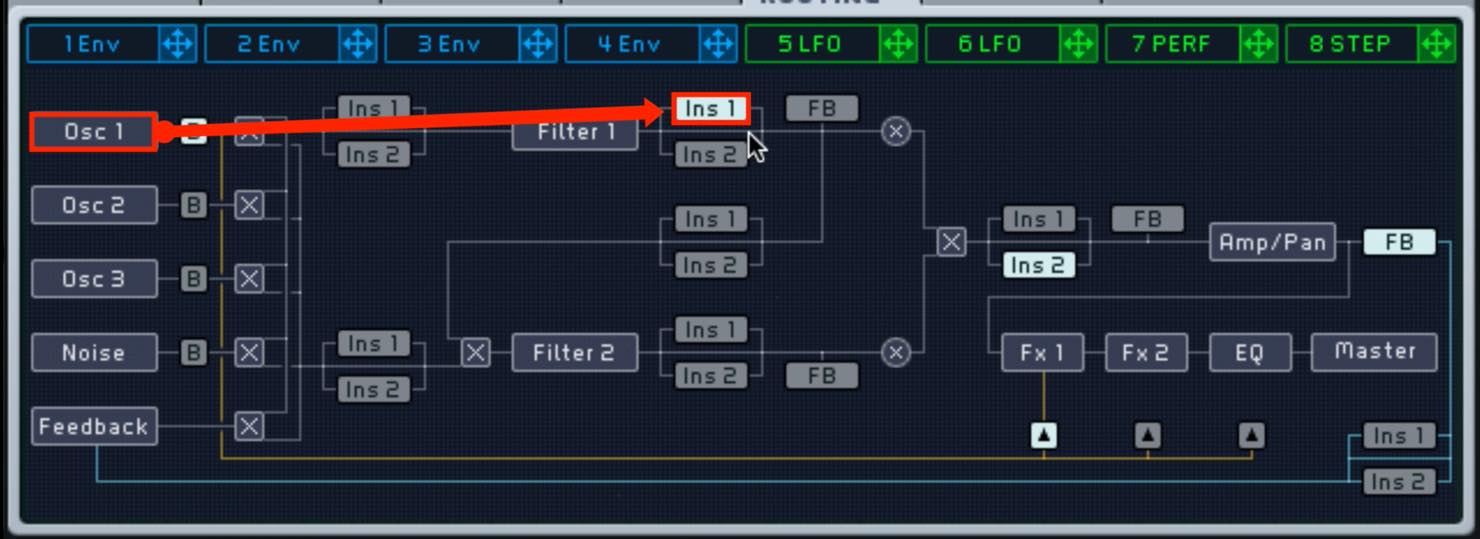

INSERTエフェクトをかける際にはルーティングに注意してください。

デフォルトでは、INSERT1は各フィルターの後ろ、INSERT2はフィルターミックス後ろに配置されています。

一方、フィルターへの振り分けとミックスは、デフォルトでは半分となっているため、

このままではBitcrushのエフェクトがかかる量が減ってしまいます。

対応策として、OSC1をF1側へ振り切り、MIXもMix1へ振り切っておきます。

Env1にVelocityの要素を加えてみる

ここまで様々なパラメーターにEnv1をアサインしてきましたが、

ここでVelocityによる効きの強さを変えられるようにしてみましょう。

やり方はとても簡単で、Env1のVelのスライダーを上げるだけです。

上げる量に応じて変化の量も変わりますので、お好みで調整してください。

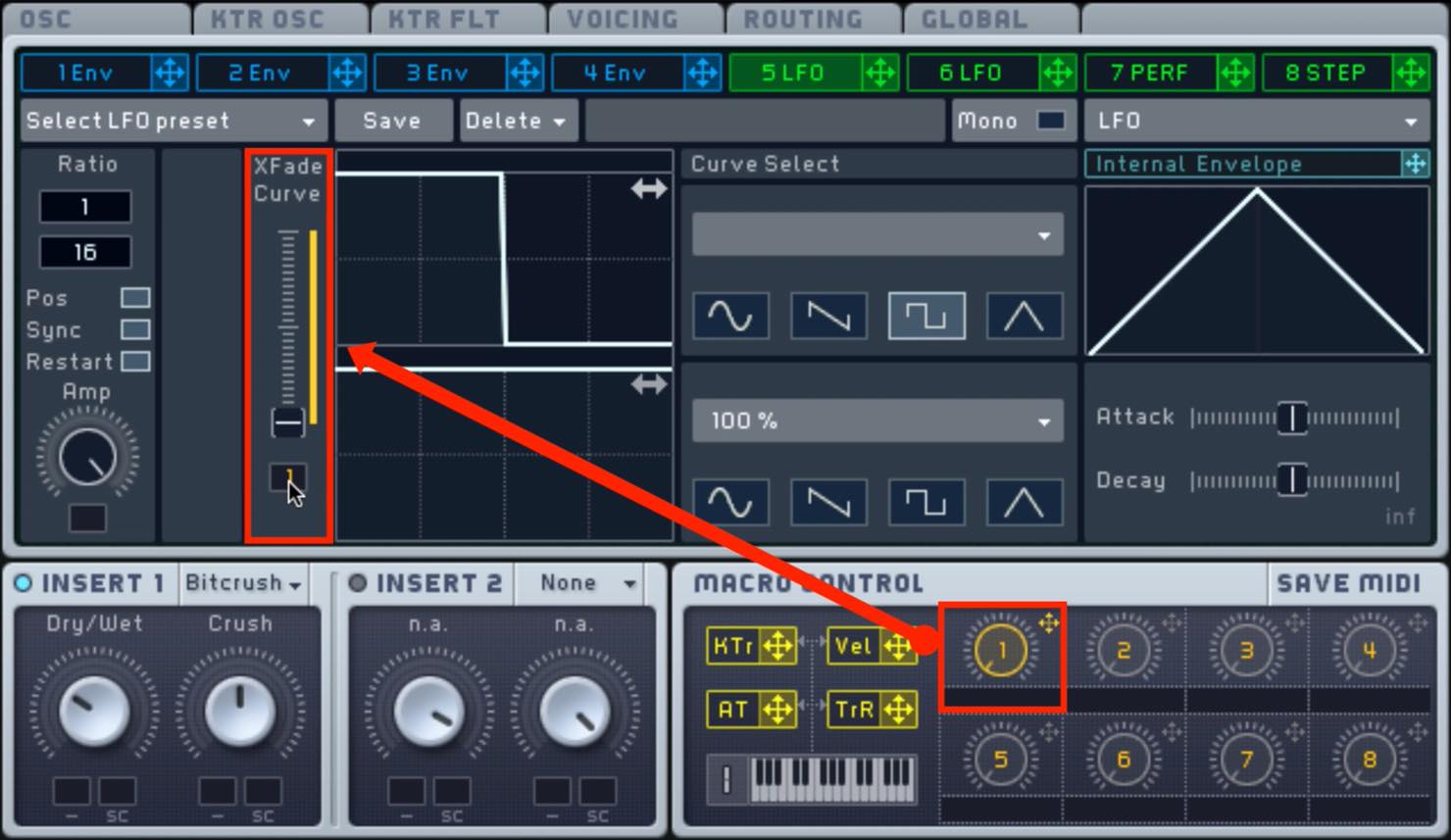

マスターAMPにLFOをかける

最後にマスターAMPにLFOをかけ、マクロでコントロールできるようにすると、

更に音色に変化を与えることができます。

- 上の波形は「Square」、下の波形は「100%」とします。

- Syncをオンにして「1/16」とします。

- 上と下の波形を行き来できるよう、マクロを「XFade Curve」にアサインしておきます。

設定は以上です。

あとはDAW側の打ち込みで、タイミングによってベロシティを変えたり、

マクロにオートメーションをかけるなどして、様々な音色変化を付けてみてください。

マクロをハードウェアのツマミにアサインする等すれば、

更に直感的なフレーズ作りが行えるとおもいます。