EDMの定番「ライザーサウンド」 6つのバリエーション

ドロップに向けた盛り上げに欠かせない「ライザーサウンド」

お悩み相談室へのAnswer動画シリーズ、今回のテーマは「ライザーサウンド」です。

「ライザーサウンド」とはその名前の通り、徐々に上昇していく(盛り上げていく)効果を演出するもので、EDMのビルドからドロップにかけての煽りに多用される定番サウンドです。

以前の動画で、サイレンのような上昇音をご紹介したことがありますが、今回は他の様々なバリエーションの作り方を取り上げます。

サウンド作成方法

基本設定

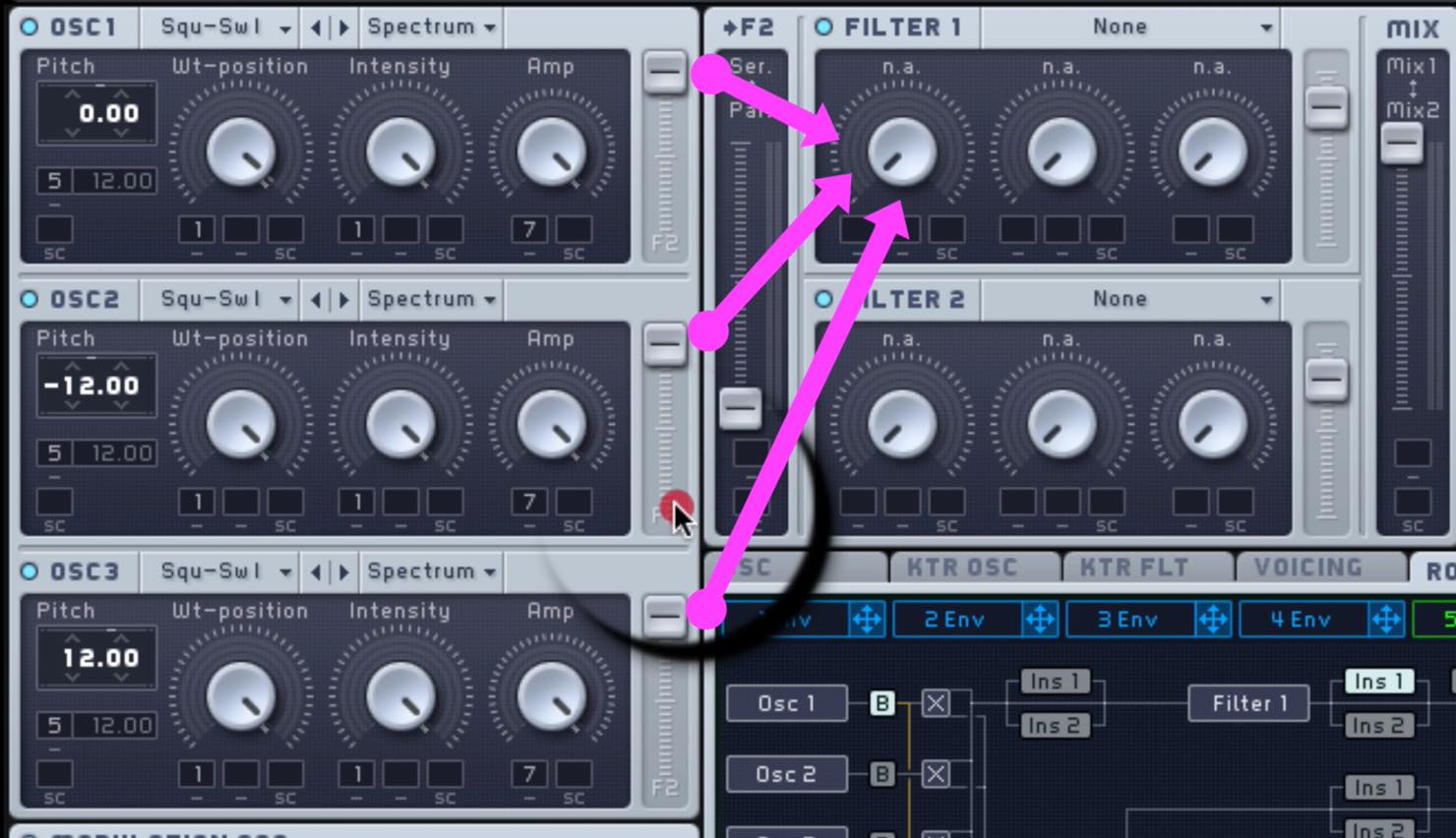

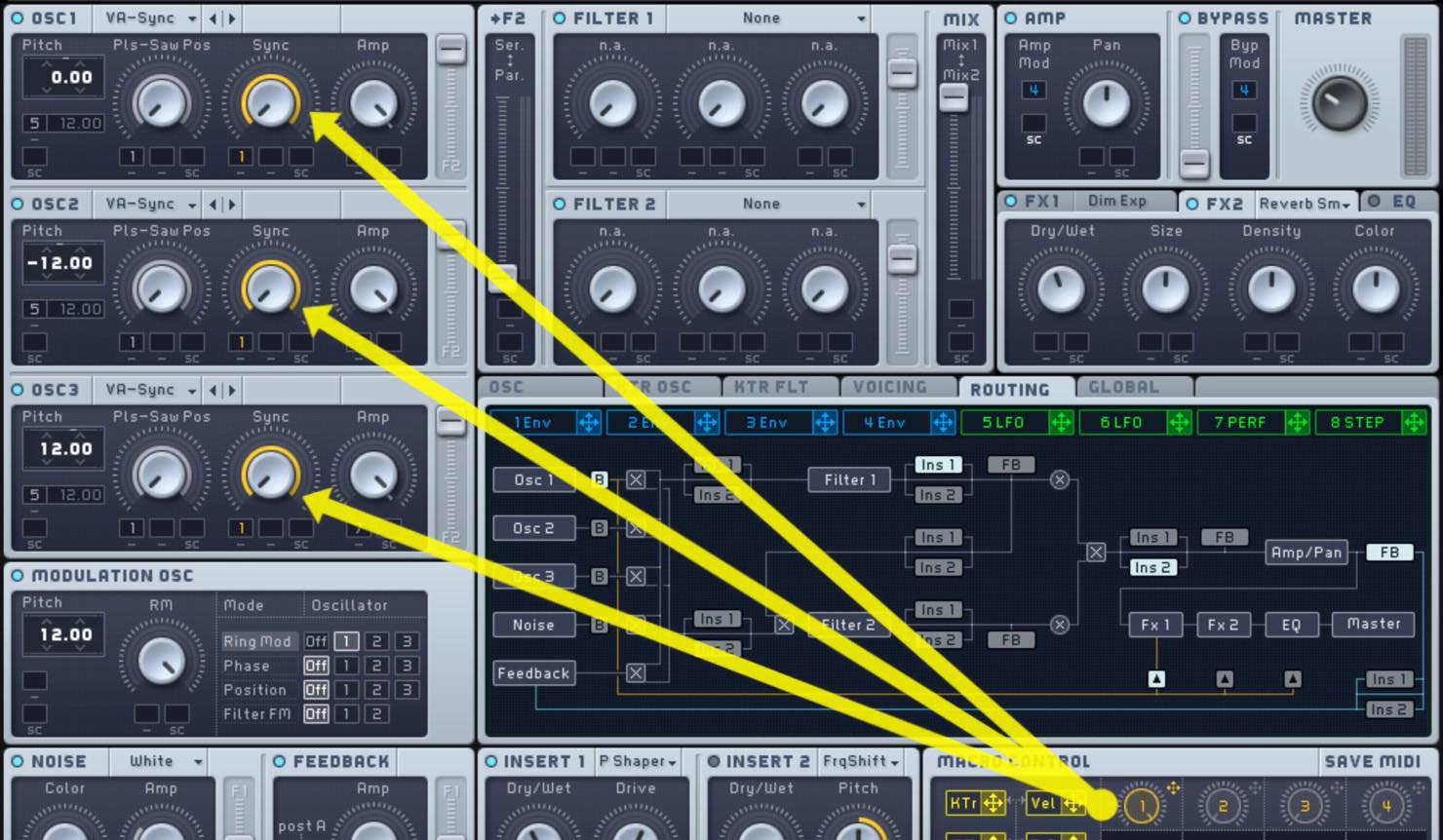

OSCの設定

OSCは3つ使い、全てをSAWの波形とします。

2つ目だけ、1オクターブ下としておくのがポイントです。

また、MODULATION OSCで、OSC1に対してRing Modをかけておきます。

- Pitch: 12.00

- RM: 最大

こうすることで、少し金属的で固い感じのサウンドの基礎ができます。

ENV4の設定

音量変化は不要のため、アタック最速、サスティーン(LEVEL)最大の減衰しない設定です。

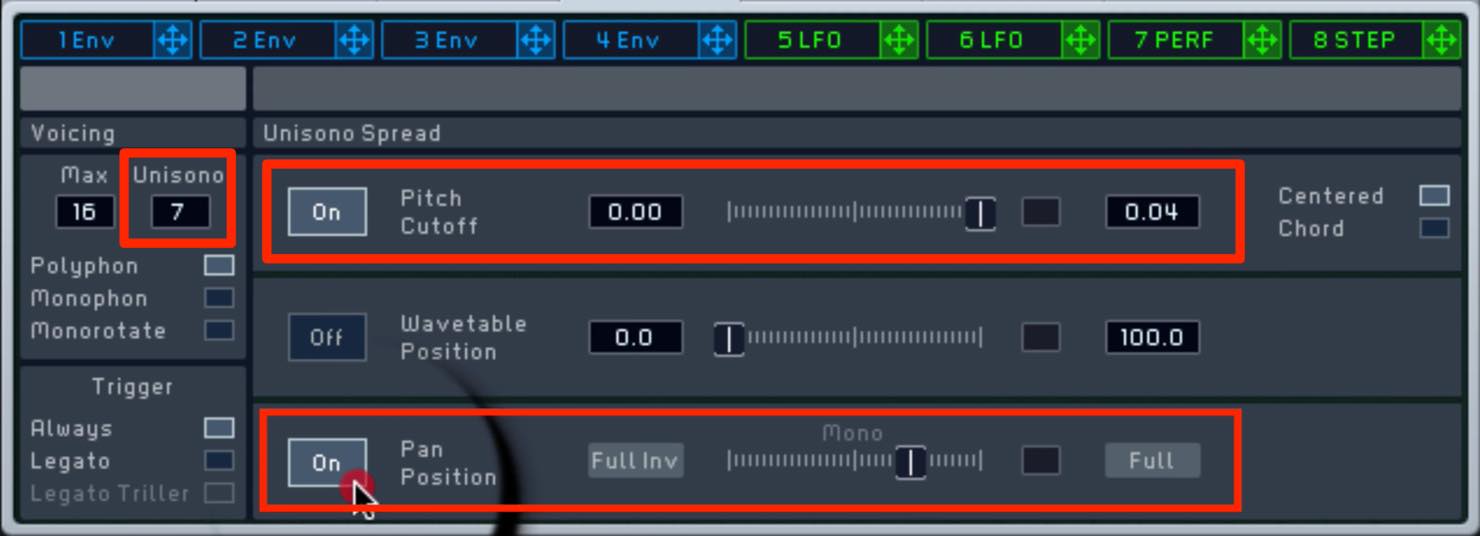

VOICINGの設定

VOICINGタブにて、音に厚みを出すための設定を行います。

- Unisono: 7つ重ねる設定とします。

- Pitch Cutoff: ONにして右の数値を「0.04」とし、右に振り切ります。

- Pan Position: 中央からやや右にして広がりを出します。

エフェクトの設定

Dimension Expander、Reverb Smallをこの程度かけ、空間的な広がりを足しておきます。

「Parabolic Shaper」で若干の歪みを加えます。

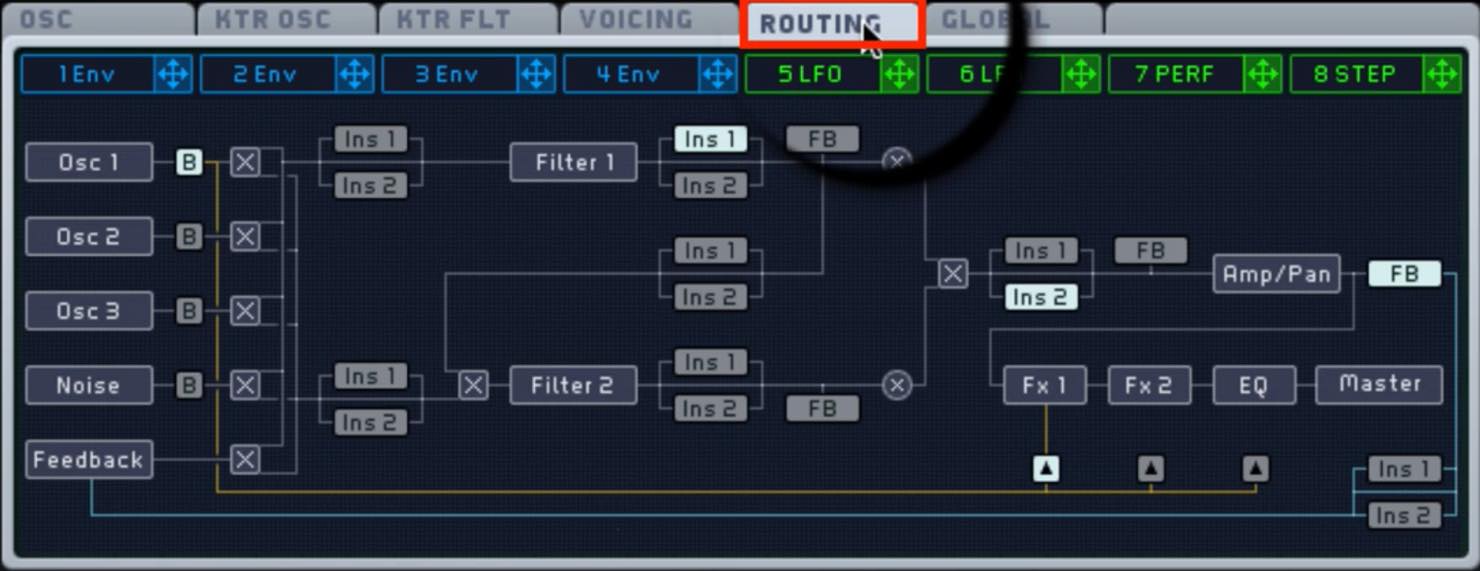

この際に注意しなければならないのが、やはりルーティングです。

デフォルトでは、FILTER1側にINS1(今回はParabolic Shaper)が入っています。

すべてのOSCにINS1を100%かけたい場合、INSの位置を変えるか、フィルターのルーティングを変える必要があります。

今回は各OSCのルーティングをF1(FILTER1)側に振り切ることで解決しました。

ライザーを表現する6つのパターン

パターン1 Frequency Shifterを使う

ここまででサウンドの基礎ができましたので、いよいよライザー要素を入れていきます。

まずはパターン1ということで、「Frequency Shifter」を使用する方法です。

Frequency Shifterは、信号の周波数を上下させ、ピッチを変えるエフェクターです。

INSERT2はフィルターの後に配置されていますので、これを使えば、すべてのOSCのピッチを変えることができます。

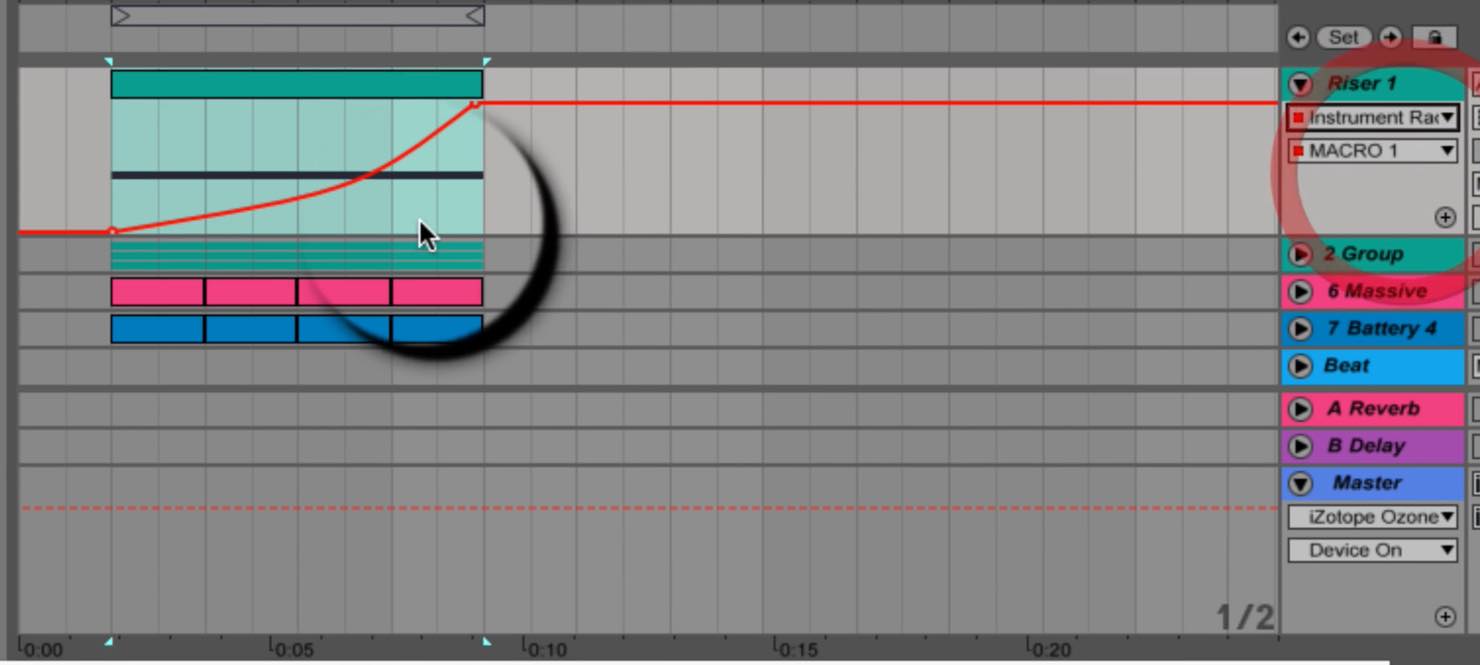

この「Pitch」にMACRO1をアサインし、適度な範囲を設定しておきましょう。

あとは、DAW側で数小節に及ぶロングトーンを打ち込み、マクロのオートメーションを書くだけです。

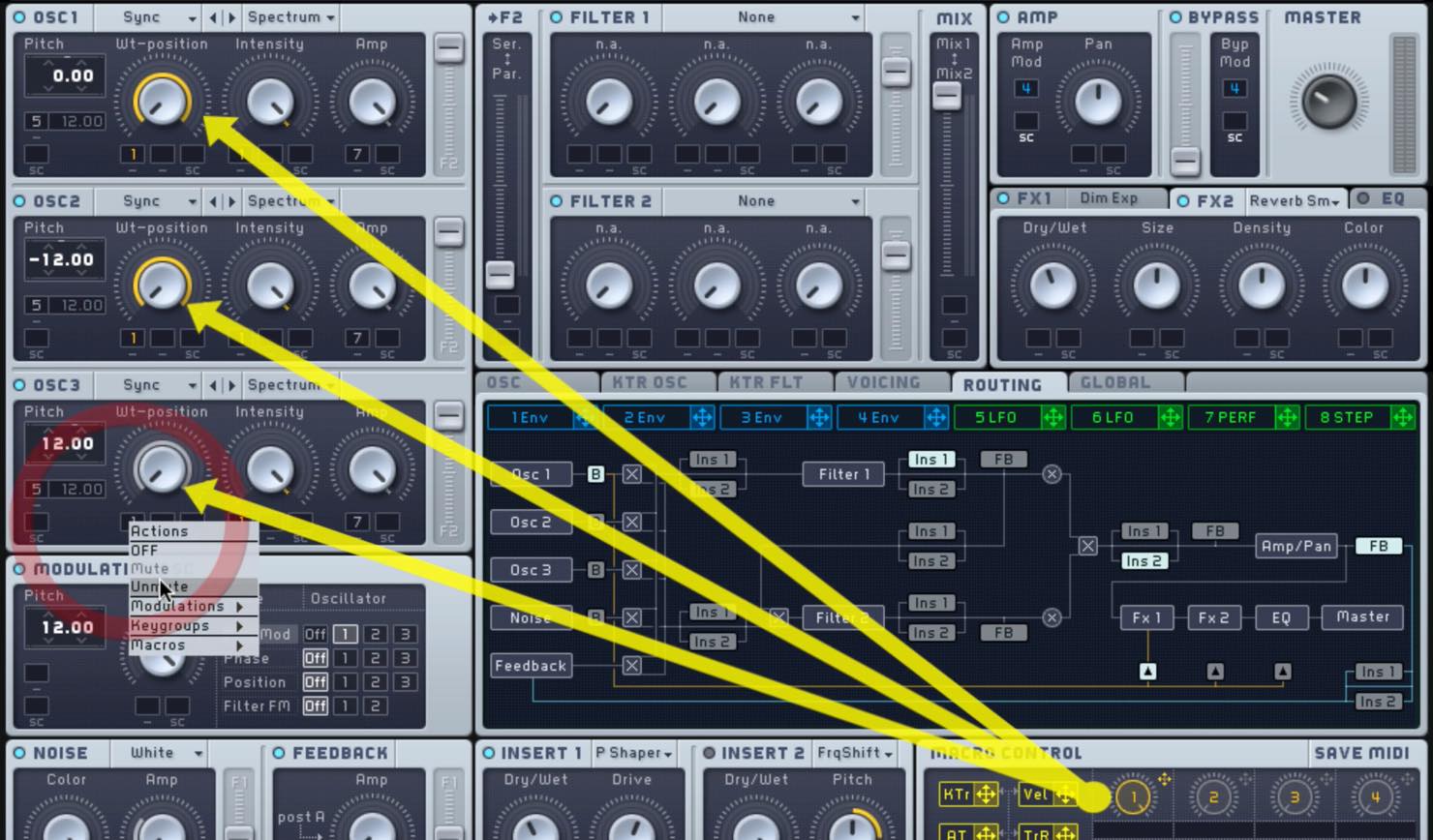

パターン2 Pulse-Saw Syncを使う

パターン2はピッチから離れ、Pulse-Saw Syncという波形を使った方法です。

上記で書き込んだMacro1のオートメーションはそのまま使用します。

(Frequency Shifterは一旦オフにしておきます)

- 3つのOSC全ての波形を「Pulse-Saw Sync」とし、Pulse側に振っておきます。

- Sync ツマミにMacro1をアサインします。

これで同様に再生すると、金切り声のようなハードなライザーサウンドが聞こえるはずです。

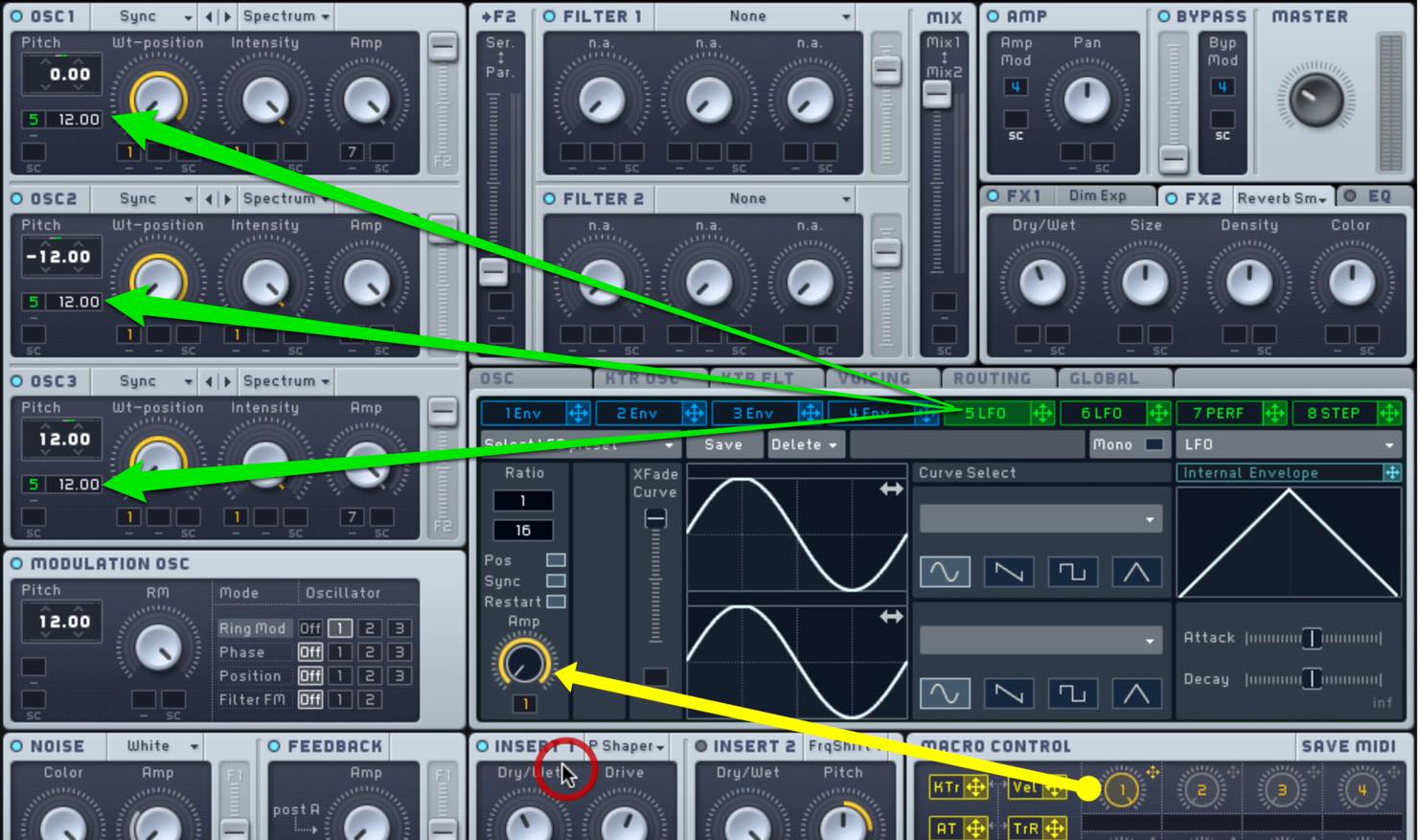

パターン3 Hard Syncを使う

同じく波形を変える方法として、Hard Syncを使ってみましょう。

今回はWt-positionにマクロをアサインする点がポイントです。

- 3つのOSC全ての波形を「Hard Sync」とし、Intensityを最大にしておきます。

- Wt-positionツマミにMacro1をアサインします。

Pulse-Sawとはまた一味違ったライザーサウンドとなりましたね。

パターン4 LFOを使って揺らす

続いてはLFOを使って、ライザーサウンドに一味加える方法です。

だんだんとピッチの揺れを激しくしますので面白い効果が得られます。

- 任意のLFOを全てのOSCのピッチにアサインし、範囲を12.00とします。

- LFOのRateはSyncをオンにし、Amp(効きの強さ)に対してMacro1をアサインします。

これでLFOのかかっていない状態から徐々に強くかかっていくので、後半に行くについて揺れが強くなる、というわけです。これまでのパターンと組み合わせて使用してみてください。

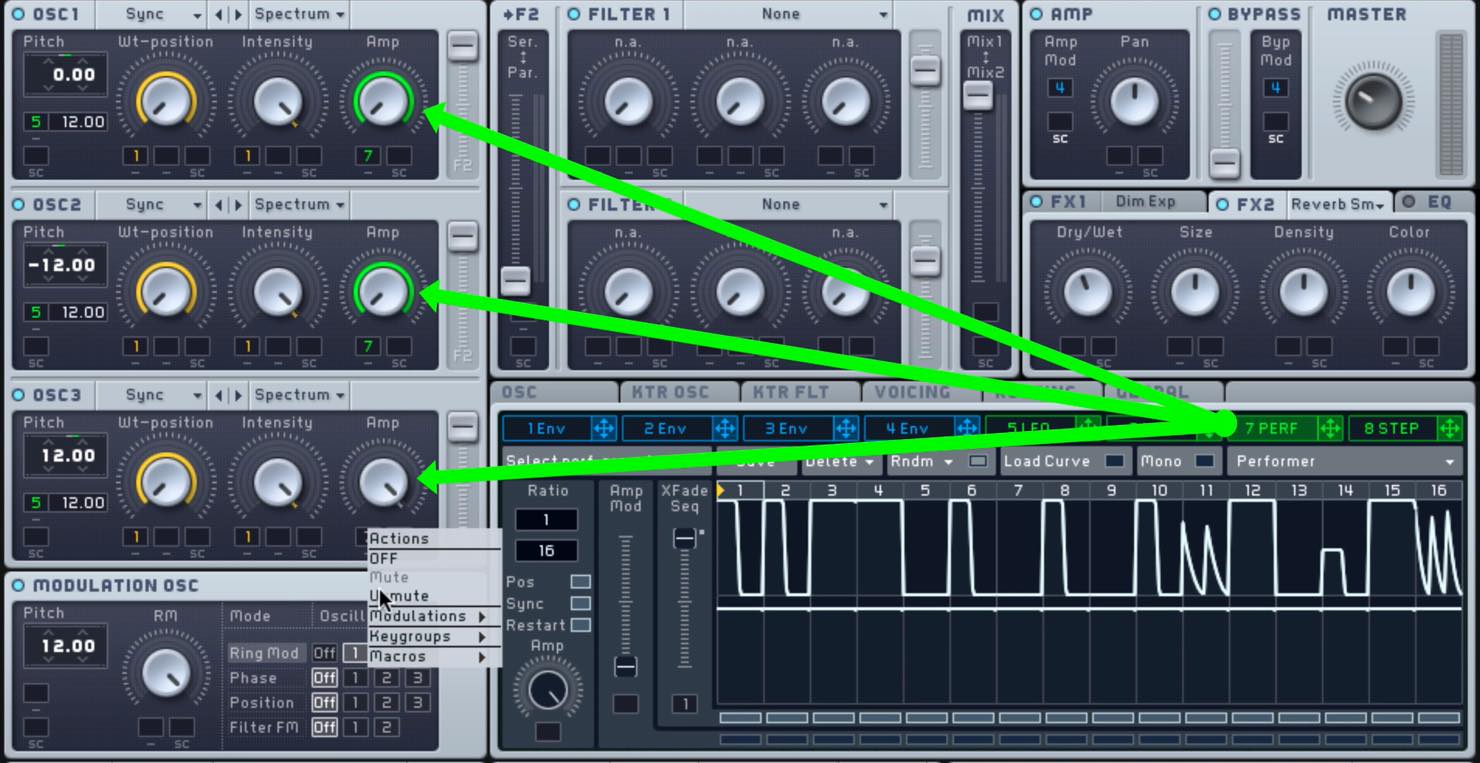

パターン5 PERFOMERを使ってリズムをつける

さらに複雑なサウンドにしてみましょう。

リズムに合わせてエンヴェロープを設定できる、PERFORMERを追加します。

- LFOの1つをPERFORMERとし、全てのOSCのAmp(音量)にアサインします。

- PERFORMERのSyncをオンして、Rateは1/16とします。

- 各ステップにエンヴェロープを書き込みます。少しランダムな感じが良いでしょう。

これで、上昇しながら音が途切れたり鳴ったりする、リズミカルなサウンドになりましたね。

パターン6 PERFOMERのリズムを徐々に発生させる

最後に、PEFORMERで設定したリズムを最初から発生させるのではなく、徐々にリズムが混ざってくるような効果を出す方法をご紹介します。

2つのPERFORMERをミックスする「XFade Seq」を使用するというのがポイントです。

- PERFOMERの下段のエンヴェロープを、すべてMAXの状態とします。

- XFade SyncにMacro1をアサインし、下から徐々に上がっていくよう設定します。

こうして再生すると、リズムがない下段から、リズムにのある上段に徐々に移っていくことで、サウンドが変化していくことになります。

いかがだったでしょうか?

ライザーサウンドは、エンヴェロープやLFOを理解するのにもうってつけの素材です。

ぜひこの記事を参考にいじり倒して、オリジナルのサウンドを探求してみてください。