ARTURIA KeyLab MKII の使い方② パッドでの演奏・Analog Labとの連携・DAWミキサーコントロール

楽曲クオリティに直結する実践的なコントロール

前回のトランスポーズ・コードメモリー機能に続いて、ARTURIA KeyLab MKIIの魅力的な機能を解説していきます。

- ベロシティを忠実に再現するパッドを使用したリズム打ち込み

- 付属とは思えない優秀なサウンドライブラリを誇るシンセ音源「ANALOG LAB」との連携

- DAWのミキシングコントロール など。

楽曲クオリティを向上に大きく貢献してくれる機能が満載となっています。

それでは早速確認していきましょう。

パッドでの演奏・Analog Labとの連携DAWミキサーコントロール

- 1DAWとの連携・トランスポーズ・コード機能

- 2パッドでの演奏・Analog Labとの連携・DAWミキサーコントロール

- 3MIDIコントローラーのカスタマイズ MIDI Control Center 記事

製品ページへのアクセス お問い合わせ先:コルグ / KID お客様相談窓口 TEL:0570-666-569

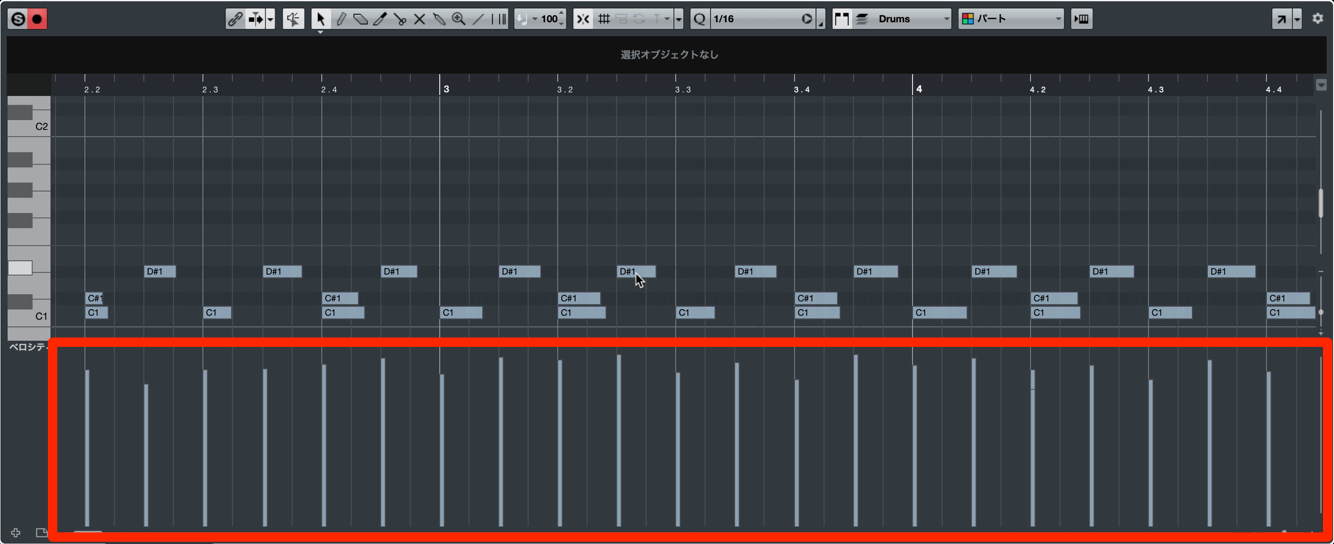

パッドモードでドラムを打ち込む

前回はパッドを使用した「コードメモリー」「コードトランスポーズ」を解説しました。

最後に残されたモード「PAD」でのMIDIノート演奏を確認していきます。

モード切り替えボタンを「PAD」に変更します。

これによって、各パッドからMIDIノートが演奏可能になります。

左下に「C1」が割り当てられ、以降は半音ずつノートが割り当てられる形となります。

各パッドは鍵盤と同様にベロシティ・アフタータッチに対応しています。

DAW純正/サードパーティーのリズム音源を立ち上げ、目的のノートにキットを配置することで、演奏ニュアンスを忠実に表現する打楽器系トラックの打ち込みに重宝します。

また、各パッドに配置されたMIDIノートをカスタマイズすることも可能です。

これにより音源側にパッドノートを合わせることができるため、更に汎用性が高くなります。

Analog Labとの連携

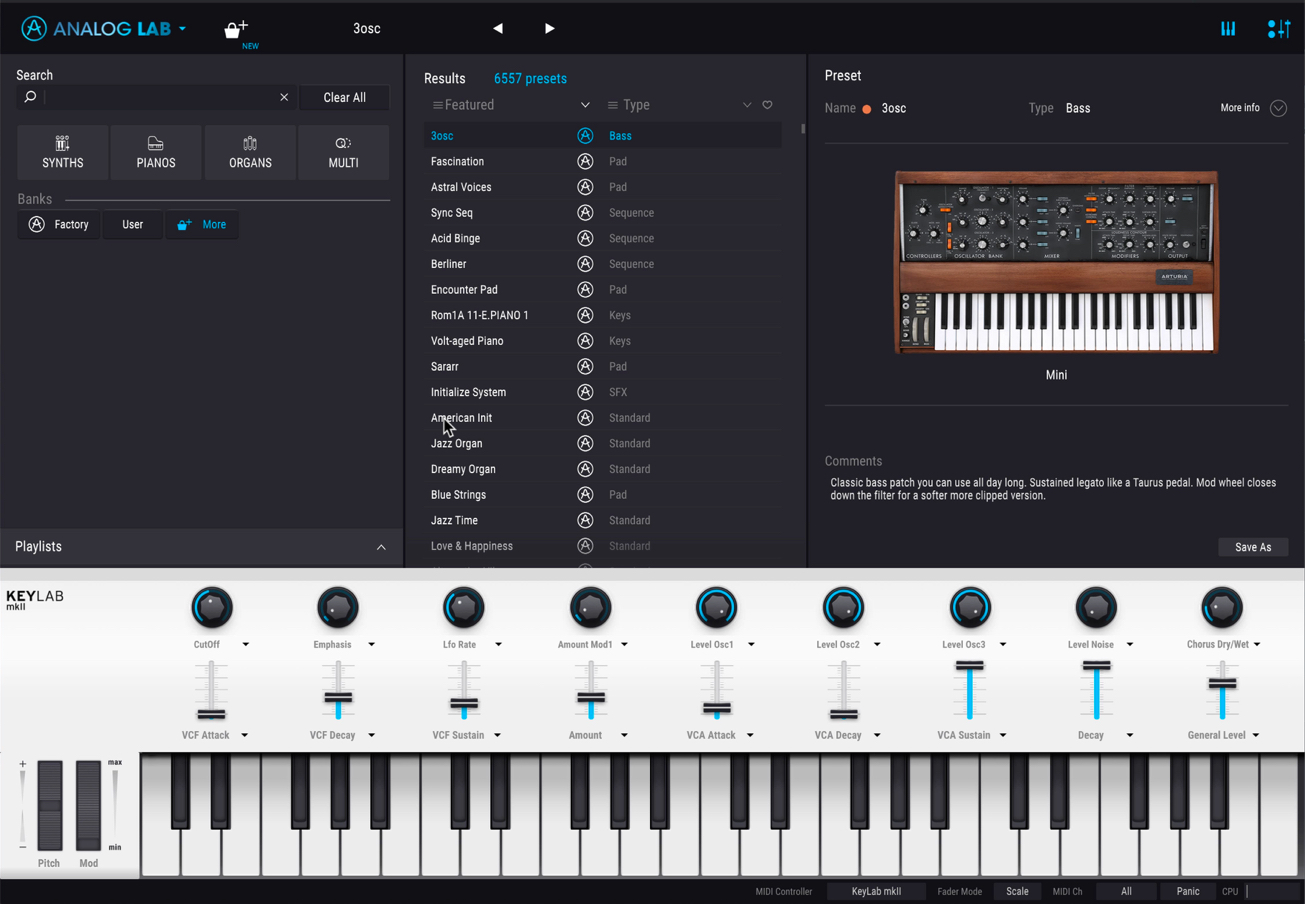

KeyLab MKIIには伝説とも言えるシンセサイザーの実機達がモデリングされた「Analog Lab」が付属します。

サウンドプリセット数は6,500以上となっており、これらサウンドを即戦力として楽曲に取り入れることができます。

KeyLab MKIIは、このAnalog Labと密に連携しており、プリセットの呼び出しからアサインされたパラメーターを実機からコントロールすることができます。

Analog Labのコントロール

DAWへANALOG LABを立ち上げます。

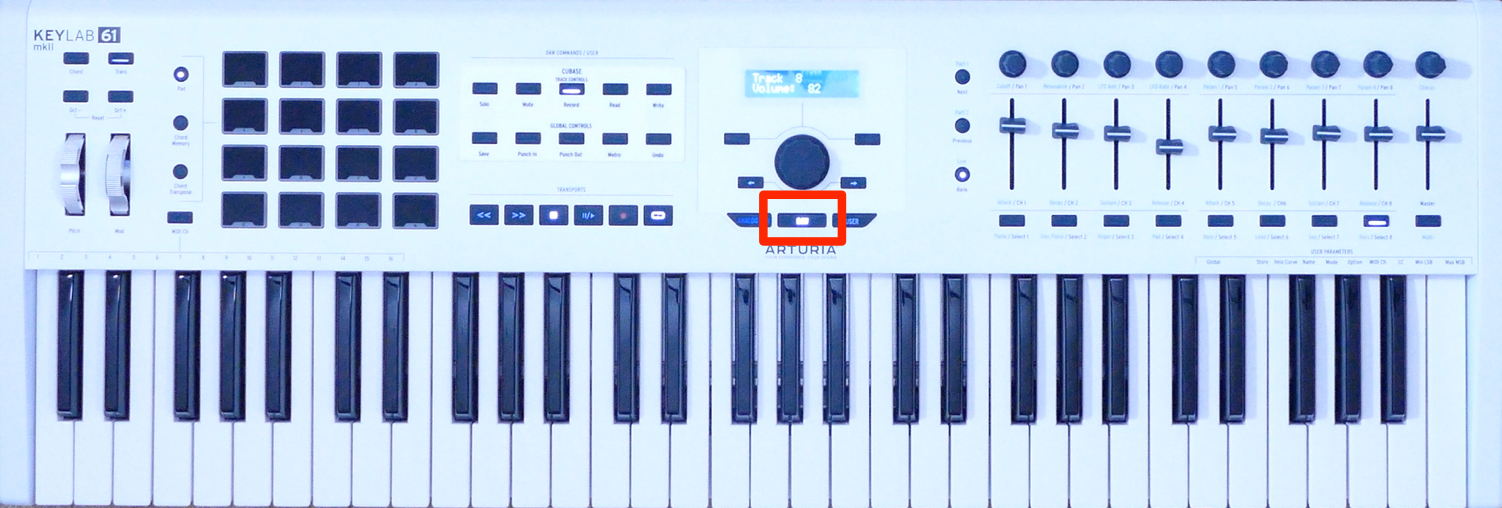

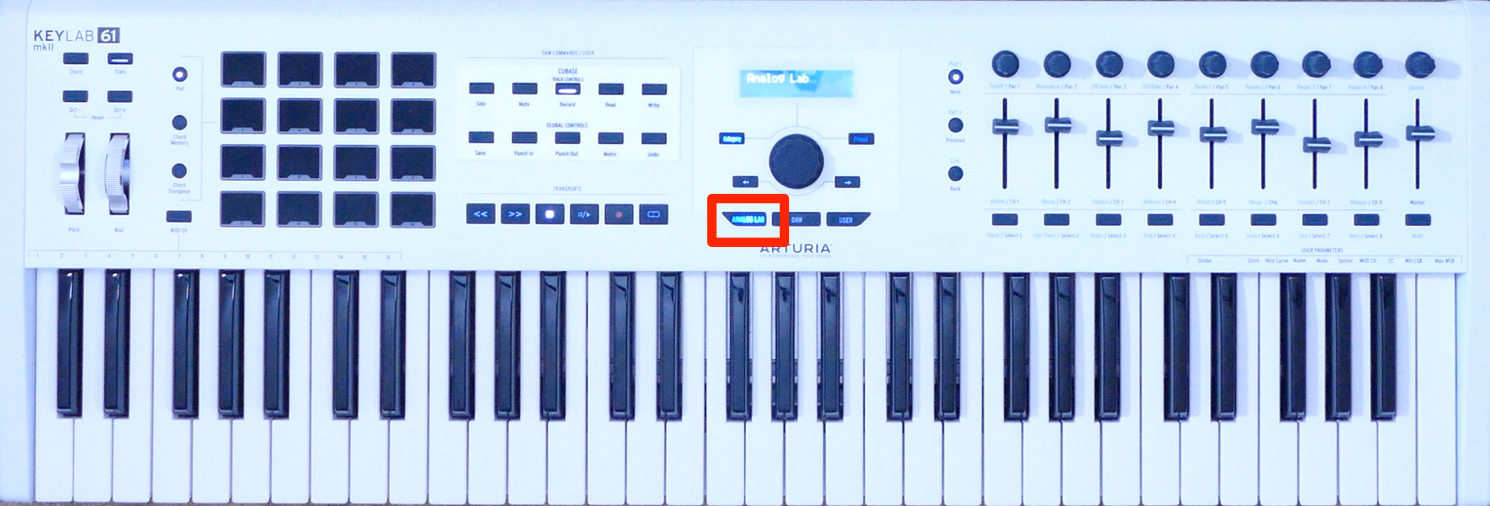

「ANALOG LAB」ボタンを押してモードを切り替えるだけです。

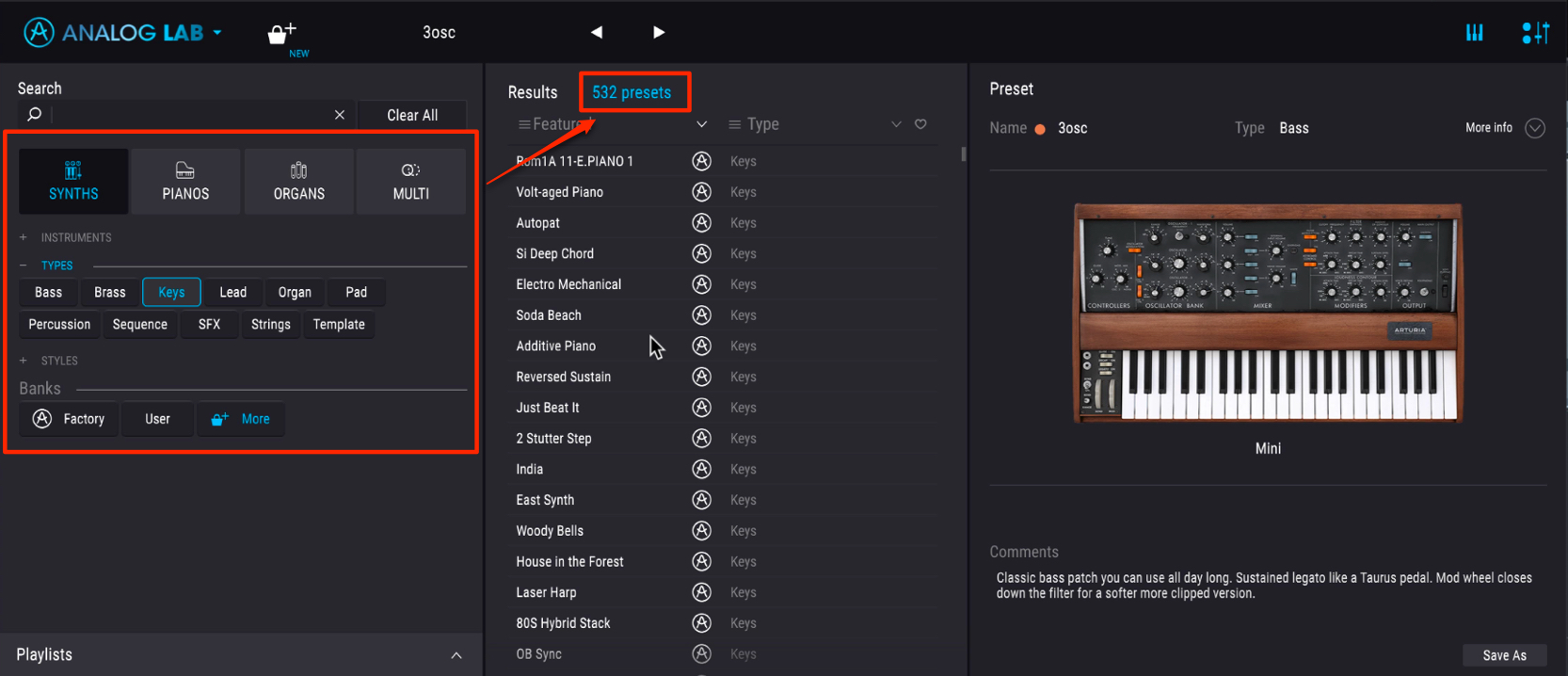

「Category」を押してダイアルを回すと

サウンドタイプの選択を切り替えができます。

項目の選択後にダイアルを押し込むことでサウンドタイプを確定させます。

選択した項目に該当したプリセットが絞り込まれます。

「Preset」ボタンを押すと、選択がプリセットセクションに切り替わるため、ダイアルを回してプリセットを選択します。

プリセットの呼び出しは、Categoryと同様にダイアルを押し込みます。

ダイアル左右の矢印からはプリセットの選択を切り替えると同時に、読み込みも行われます。

DAWでフレーズをループ再生し、サウンドを聴きながら音色を決定していく場合に便利です。

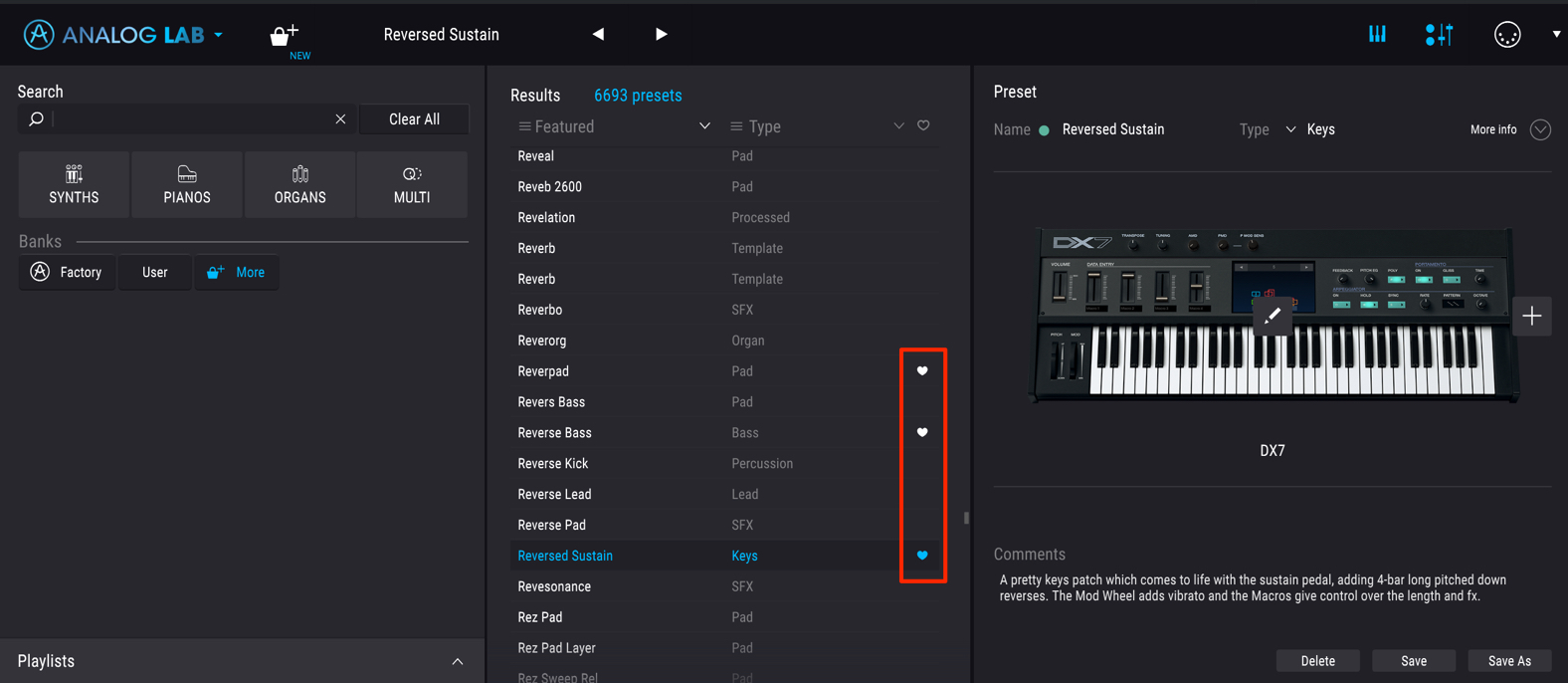

お気に入り/プリセットの保存

Analog Labには6,500を超える膨大なプリセットが収録されています。

気に入ったプリセットを見つけた場合に、見失わないようにお気に入りを登録しておきましょう。

ハートアイコンをクリックすることで、プリセットがお気に入りへ登録されます。

上部のハートアイコンをクリックすることで、お気に入りに登録したプリセットのみが優先的に表示されます。

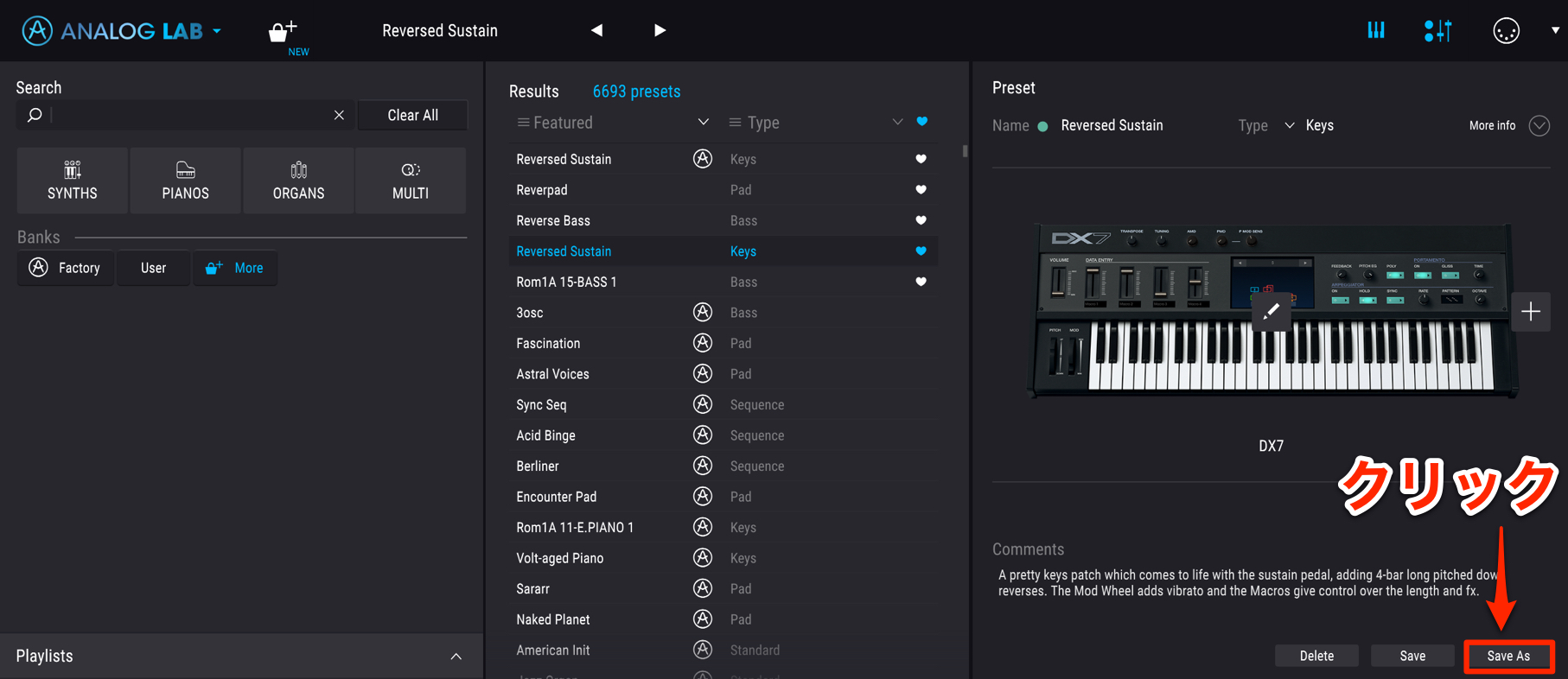

また、プリセットに対してエディットを加えた場合にそのプリセットを保存しておくことも可能です。

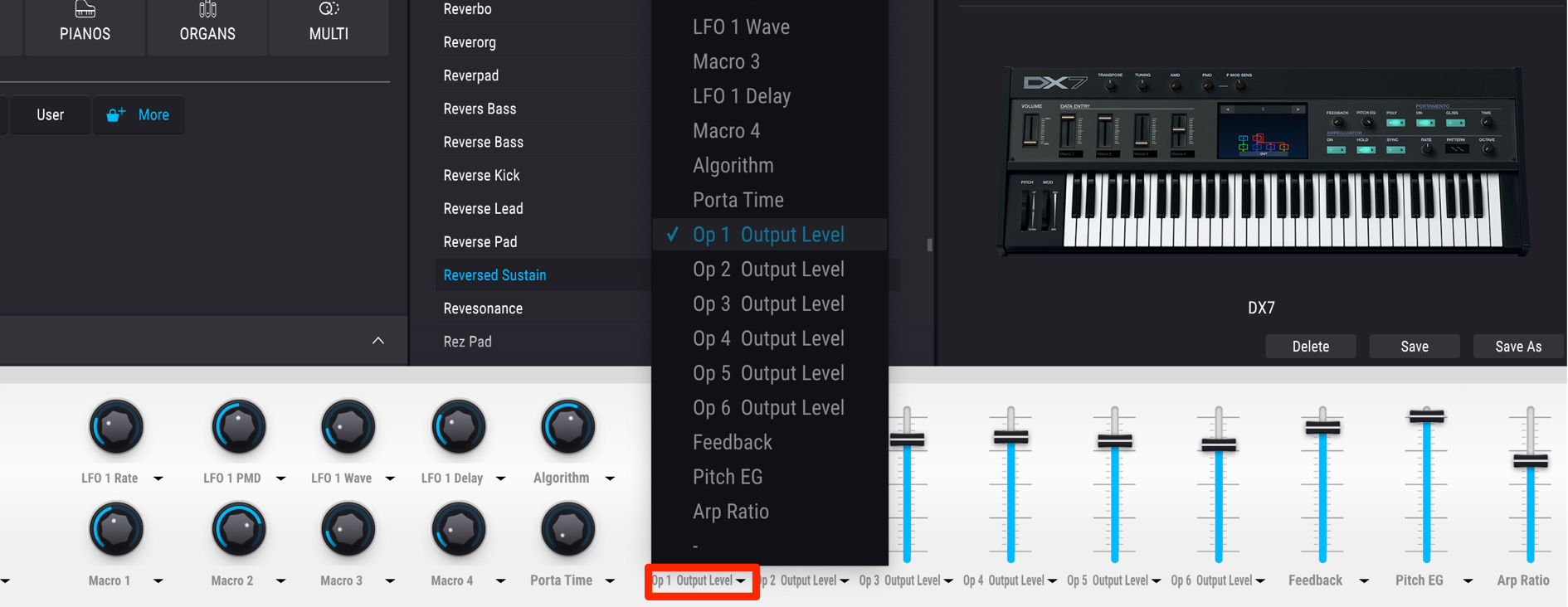

「Save As」をクリックします。

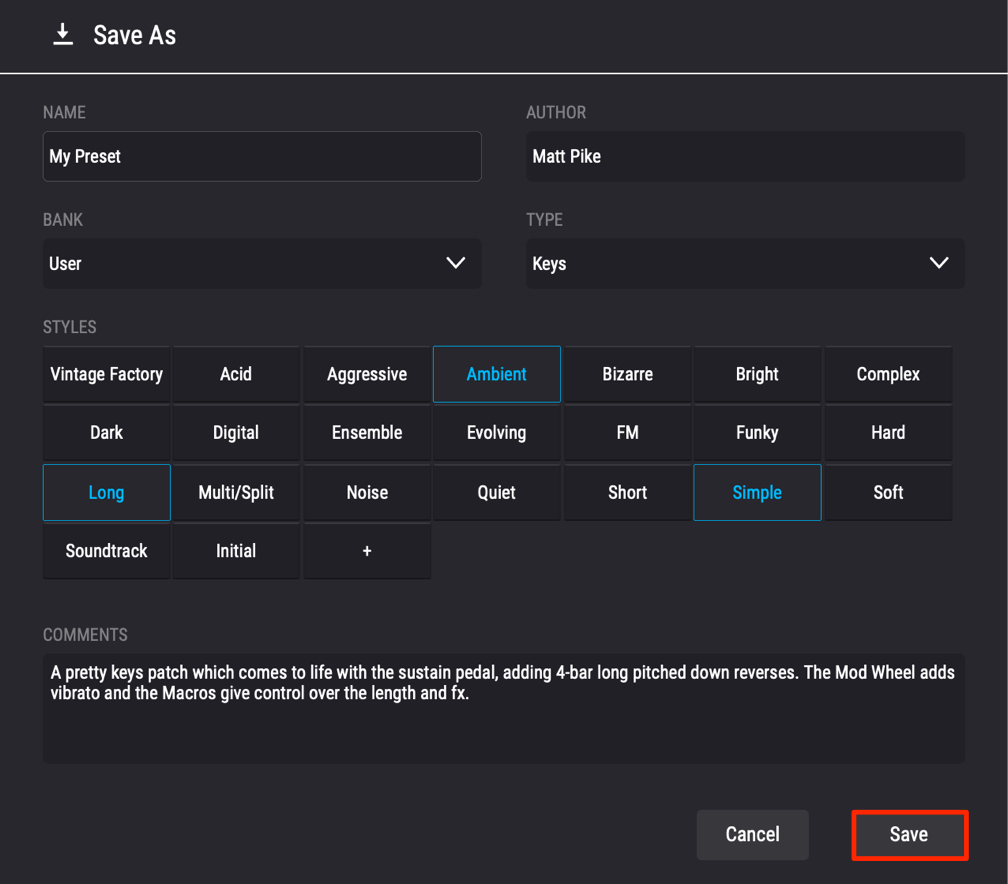

ダイアログが開きますので、任意の名前やカテゴリーを指定して保存します。

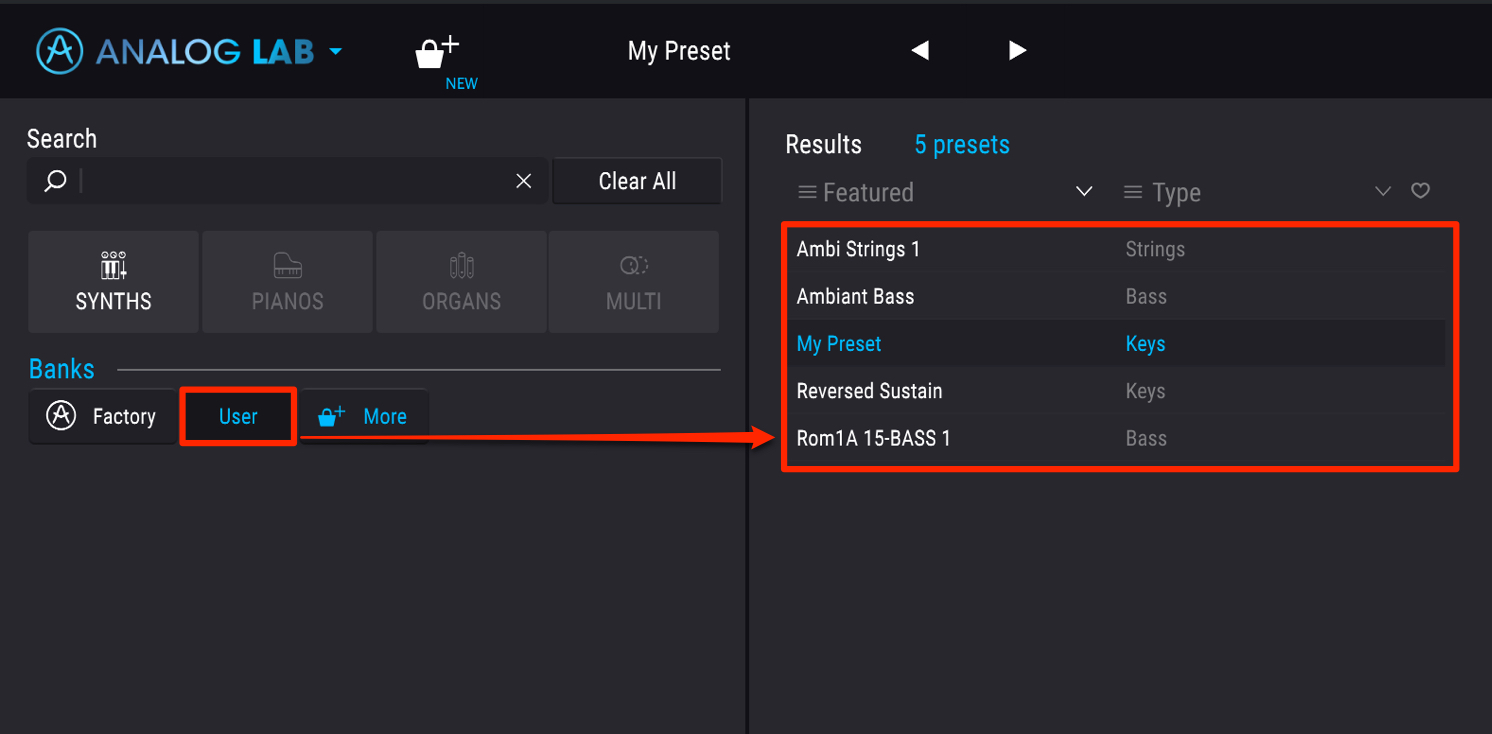

次回から「User」に保存したオリジナルプリセットが表示されます。

Analog Labは用意されたプリセットを基にして、サウンドメイキングを行っていくという流れが基本となります。

各シンセサイザーの中に入り、細かなエディットを行いたいという場合は、別途販売されている「V-Collection」のご購入をお勧めいたします。

これによって、シンセサイザーの中に入り全パラメーターを自由にコントロールすることができようになります。

V-Collectionの記事・動画も用意していますので、ご購入の際は是非ご活用ください。

各パラメーターのコントロールとオートメーションの記録

各プリセットの主要パラメーターはKeyLab MKIIのフェーダー・ロータリーエンコーダーと連動しています。

これにより、素早く直感的にパラメーターの調整を行えます。

割り当てられたパラメーターを変更することも可能で、目的のコントローラーの下からパラメーターを選択するだけです。

また、楽曲中でこれらのパラメーターを動かし、その動きを記録したいという場合もあります。

これをオートメーションと呼びます。

各DAWのオートメーションを使用方法

このオートメーションの記録も特別な設定を必要とせず、すぐに行えるよう設計されています。

目的のトラックを選択して「Write」ボタンを押します。

トラックがオートメーション書き込みの待機状態となります。

後は楽曲を再生して、目的のパラメーターを動かすだけです。

このようにパラメーター動きが記録され、次回の再生時に自動的にその動きが再現されます。

同じ要領で、複数のパラメーターのオートメーションを記録することも可能です。

記録が終わった後は、誤った操作が記録されてしまわないように「Write」ボタンを押して、オートメーションの記録を無効にしておきましょう。

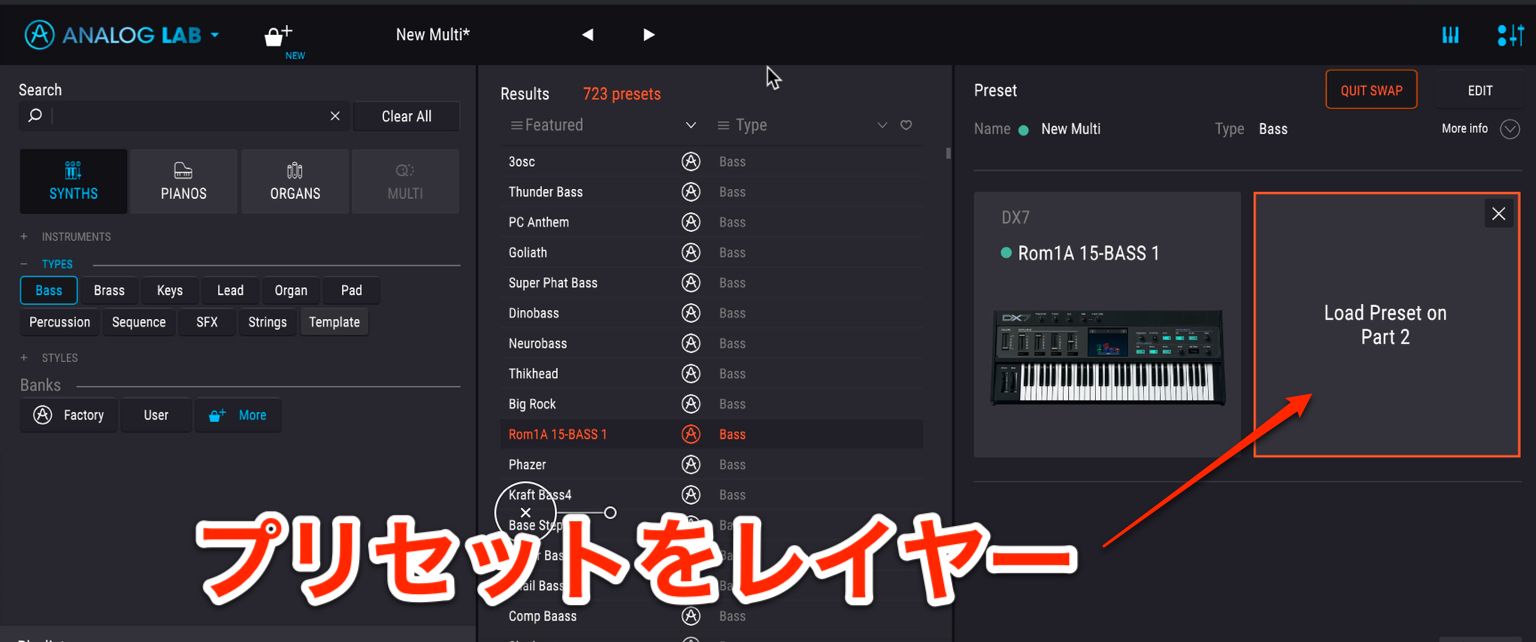

プリセットのレイヤー

Analog Labは2つのプリセットをレイヤーすることができます。

「Part2」ボタンを押します。

このように、新たにプリセット選択が可能となりますので、同じ要領でプリセットを選択します。

「Part1」「Part2」の切り替えに合わせて、フェーダー・ロータリーエンコーダーのコントロール対象が変化します。

また「Live」では2つのプリセットの音量バランスなど全体的なサウンドコントロールが行えます。

これによってサウンドエディットの幅も大きく広がります。

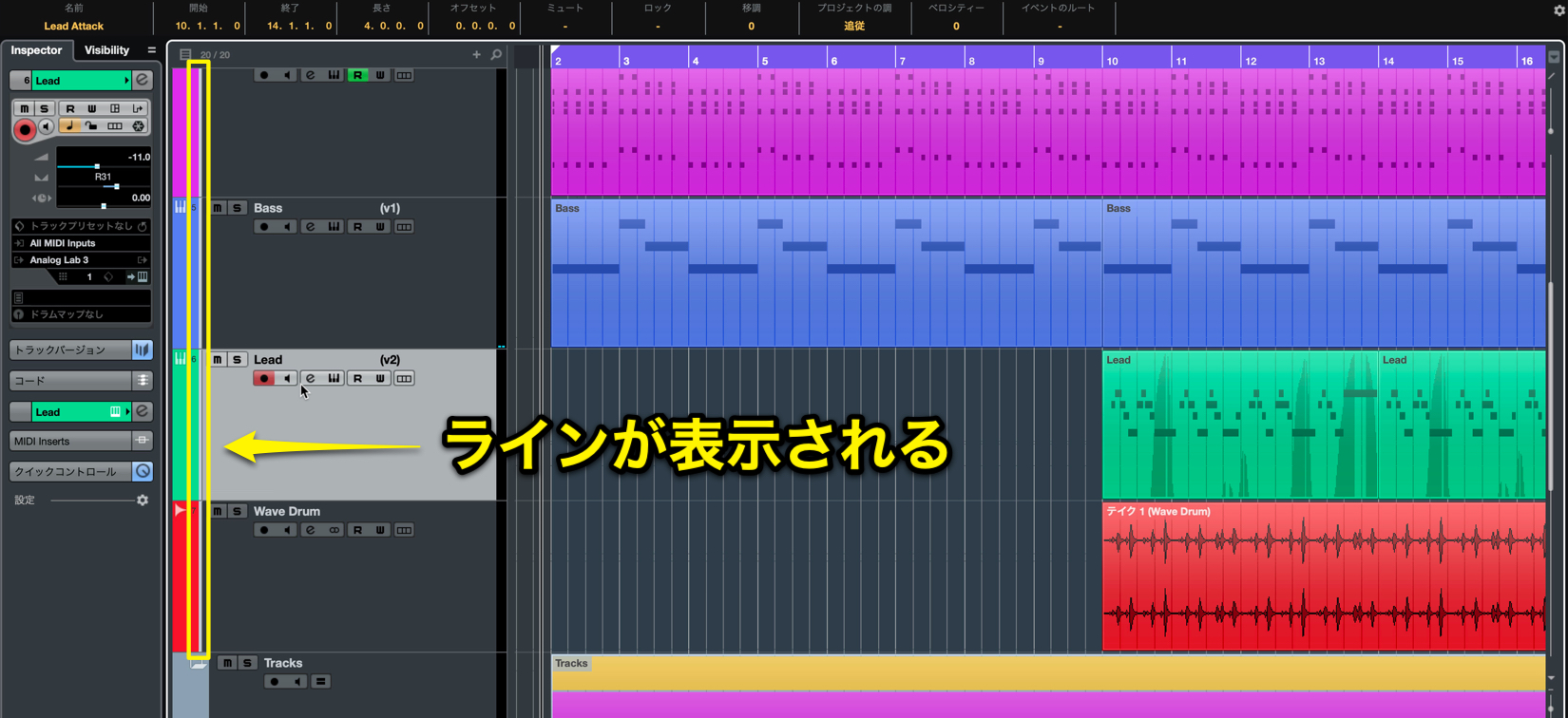

DAWモード時のフェーダー/ロータリーエンコーダー

ここまでは「Analog Lab」モードを選択している際のフェーダー・ロータリーエンコーダーの機能を解説してきました。

このモードを「DAW」に切り替えることで、DAW上のトラックコントロールを行うことができます。

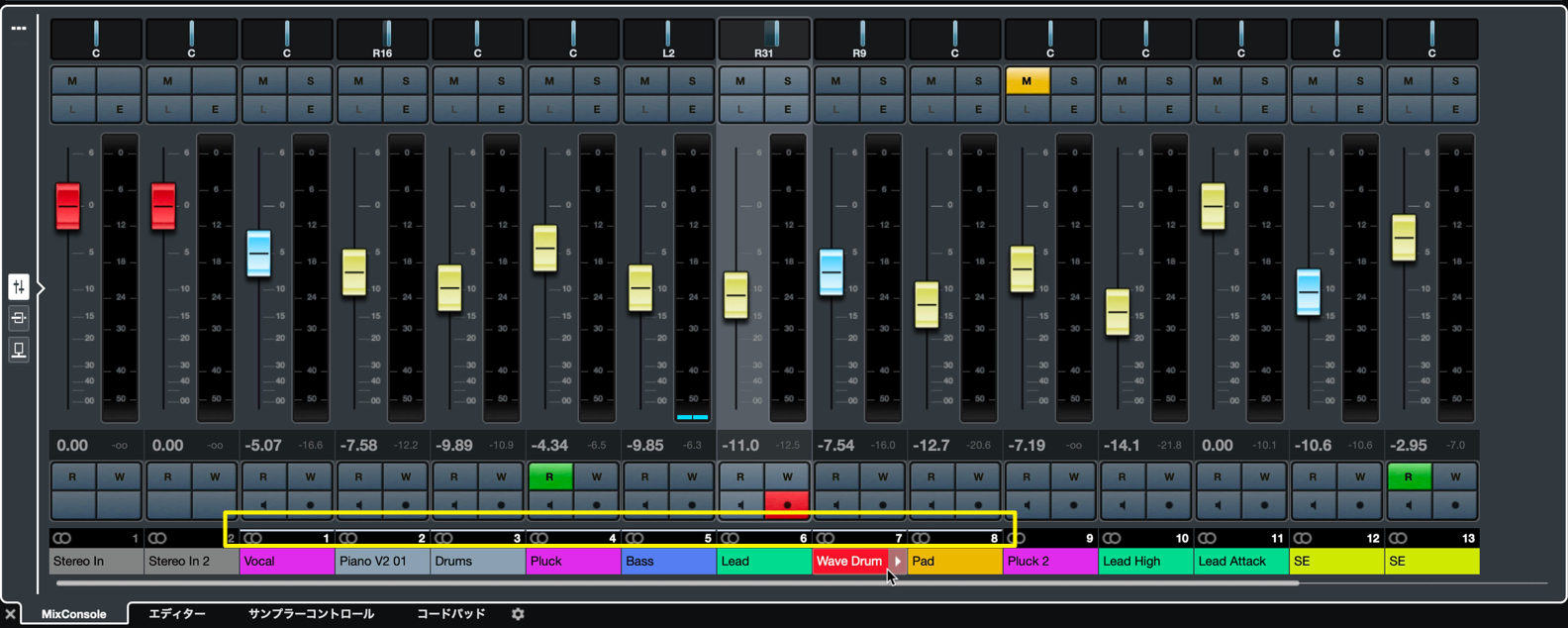

最大8トラックがAnalog Labへ割り当てられ、コントロールの対象となっているトラックは白いラインで示されます。

ミックスコンソール上でも同様です。

この選択範囲を切り替えることもできます。

「Bank」ボタンを点灯させ、

「Next」で次の8トラック。「Previous」で前の8トラックを切り替えます。

トラックの選択

上記で対象としたトラックを素早く選択することができます。

「Select1〜8」ボタンを押すことで、トラック選択範囲に準じたトラックが選択されます。

目的のトラックに素早くアクセスし、編集やコマンドを適用することができるため、作業効率が大きく向上します。

ボリューム/パンのコントロール

選択範囲のトラックに対して、ボリューム・パンのコントロールを行うことができます。

直感的にミキシングを行ったり、素早くラフミックスを作成するという際に重宝します。

フェーダーからボリューム。ロータリーエンコーダーからパンを設定できます。

もちろん、この動きをオートメーションで記録することも可能ですので、ボーカルトラックなどの細かなボリュームフェーダーワークにも活躍します。

ここまでARTURIA KeyLab MKIIの機能をご覧いただきました。

どの機能も魅力的で即戦力として使用できることがお分かりいただけたと思います。

楽曲制作の流れも大きく効率化できますね。

次回の最終章では、KeyLab MKIIをMIDIコントローラーとして活用するための設定を解説していきます。

- 1DAWとの連携・トランスポーズ・コード機能

- 2パッドでの演奏・Analog Labとの連携・DAWミキサーコントロール

- 3MIDIコントローラーのカスタマイズ MIDI Control Center 記事

製品ページへのアクセス お問い合わせ先:コルグ / KID お客様相談窓口 TEL:0570-666-569

Logic

Logic GarageBand

GarageBand Cubase

Cubase Ableton Live

Ableton Live StudioOne

StudioOne FL_Studio

FL_Studio