ライブでの同期設定 ProTools の使い方

ライブでProtoolsを使用する

DAWを使用すると、使用可能な楽器や手法が広がります。

ただし、問題となってくるのが「ライブで再現ができない」ということです。

そこで行なうのが、ノートパソコンを持ち込んでの「同期」です。

生演奏/編成で補うことができないトラックはPAへ送り、直接流すというものです。

ここでは「同期ライブの設定」を解説していきたいと思います。

同期に必要な機材

まずは同期設定に必要な機材を確認しておきましょう。

オーディオインターフェイス

出力が「2ステレオ」必要となります。

解説では「Output 1-2」「Output 3-4」を使用します。

オーディオインターフェイス選びに関して

ヘッドフォン

演奏者が「オケ/メトロノーム」を聴く為に必要となります。

ヘッドフォンアンプ

「オーディオインターフェイス」と「ヘッドフォン」の間に挟む機器です。

状況に合わせモニター音量をコントロールすることが可能です。

モニター人数に合わせたものを購入します。

同期のトラックルーティング設定

生演奏がオケとズレないように、

リズムを担当する方は「メトロノーム」を聴くことになります。

ただ、普通に「メトロノーム」を流しては観客に聞こえます(笑)

この辺りを工夫した設定を行ないます。

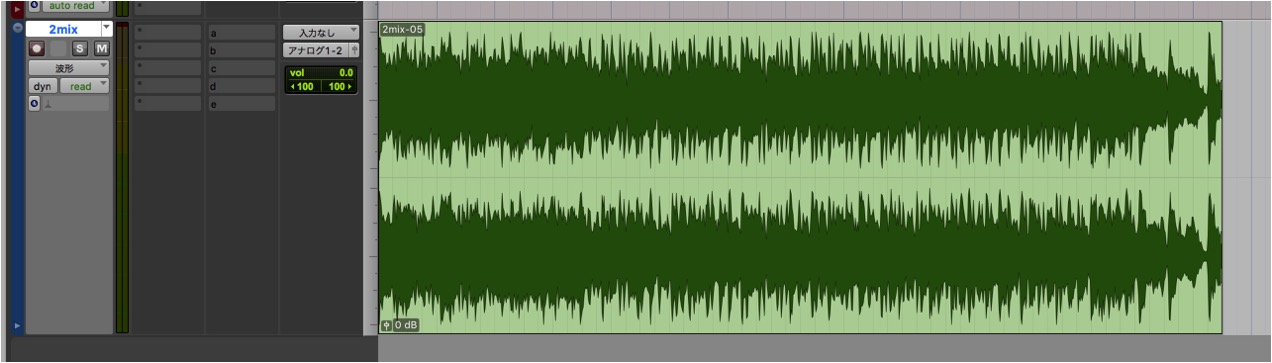

まずはライブで使用する「2MIXのオケ」を取り込みます。

この際、各トラックごとに分かれているものでも構いません。

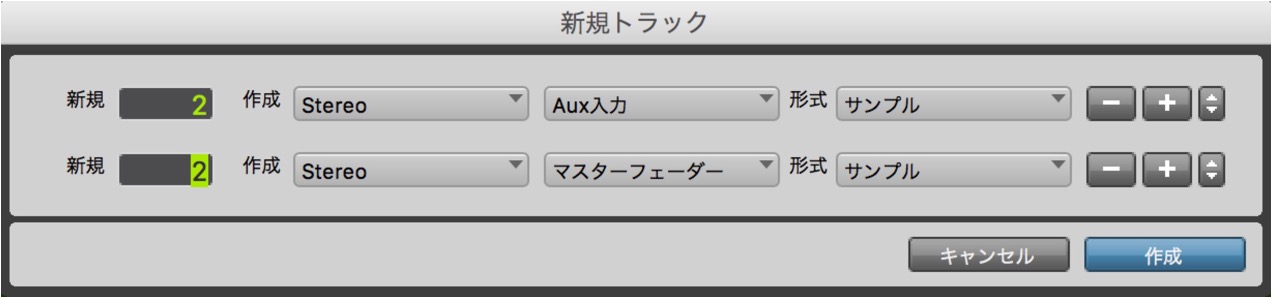

マスターフェーダーを「2つ」、AUXトラック「2つ」ステレオで作成します。

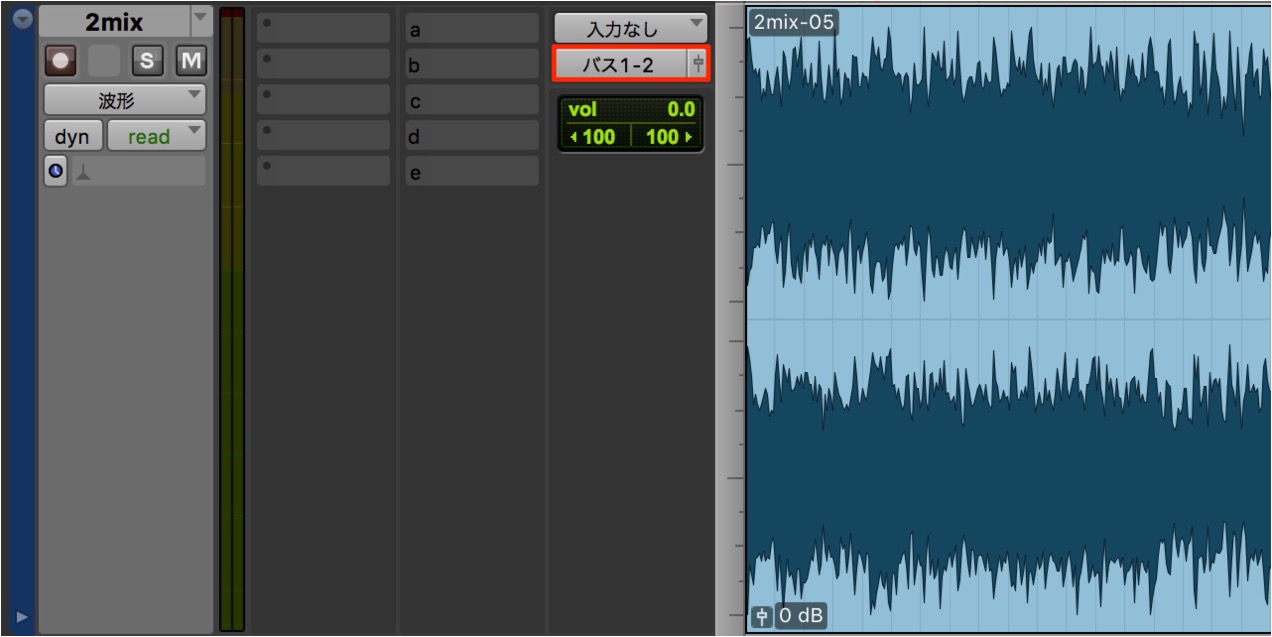

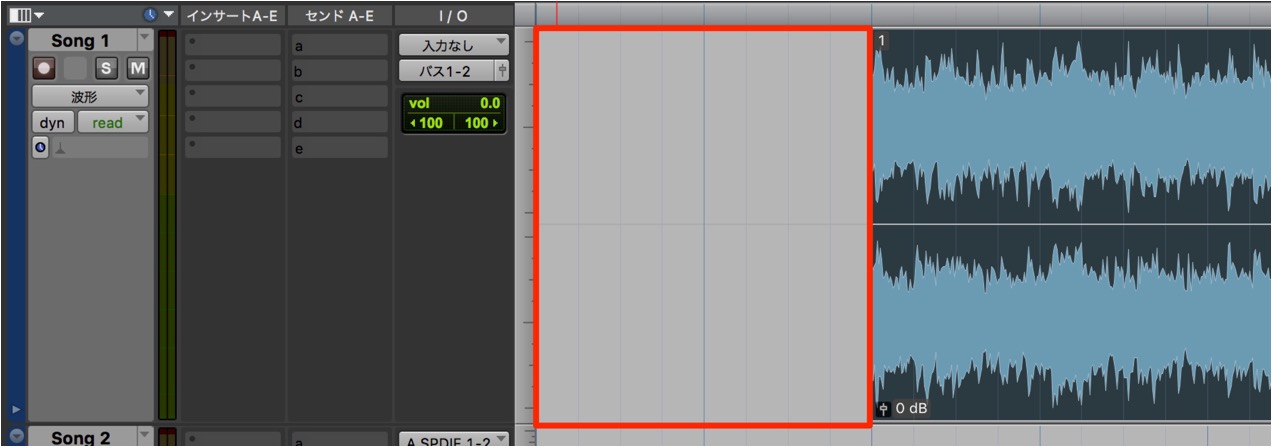

オケの「アウトプット」を「BUS1-2(任意)」へ設定します。

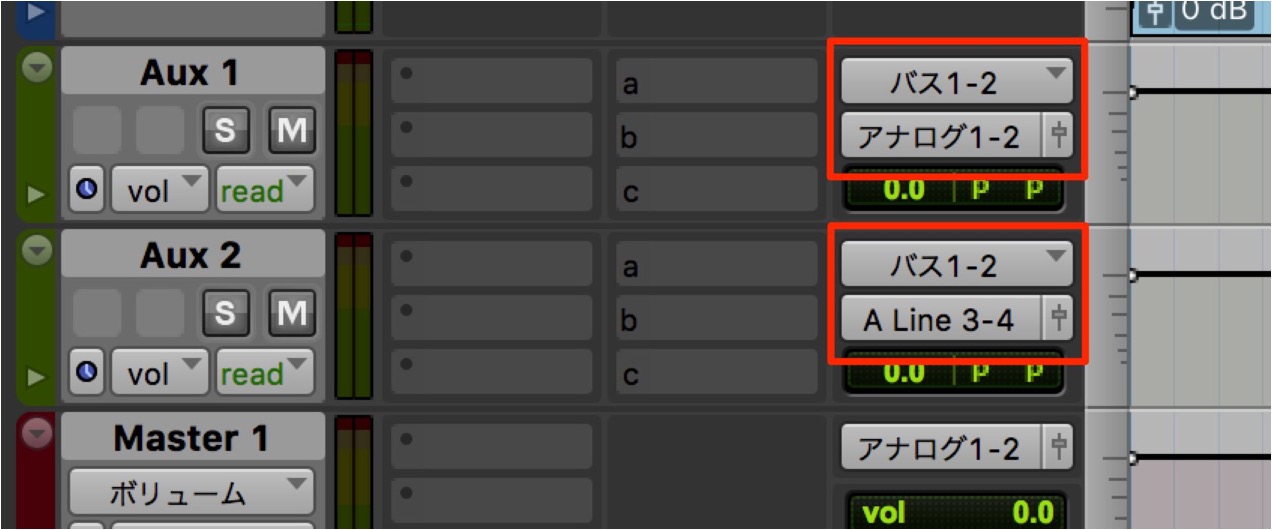

「AUXトラック」の「インプット」を共に「Bus1-2」に設定します。

これで「オケ」が両方のトラックへ入ってきます。

「アウトプット」をそれぞれ「Analog 1-2」「Analog 3-4(ここではLine 3-4)」とします。

名前もつけてしまいましょう。

「観客(Analog 1-2)」「演奏者(Analog 3-4)」としました。

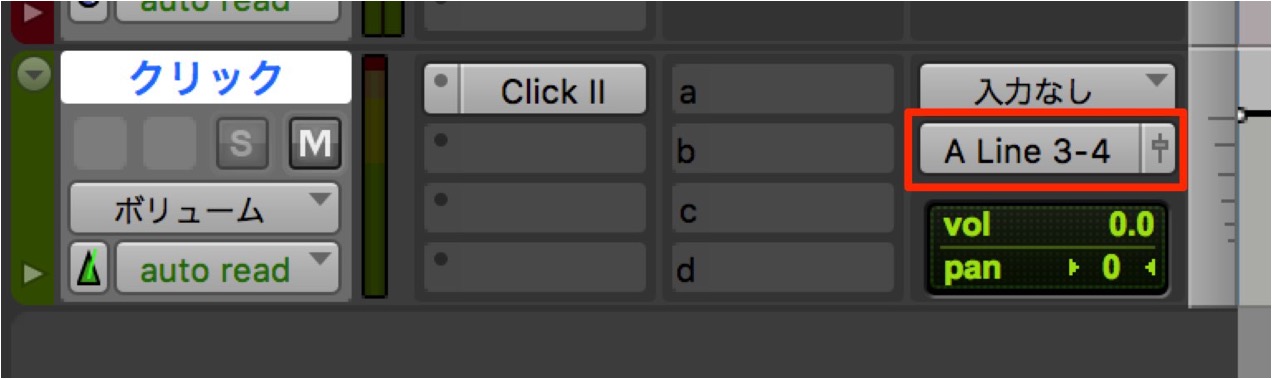

「クリックトラック」を作成し、

「アウトプット」を「Analog 3-4」へ送ります。

これで完了です。

オーディオインターフェイスの「Out1-2」をPAさん(観客)へ

「Out3-4」を「ヘッドフォンアンプ」へ接続し演奏者がモニタリングします。

音量バランスは「各AUXトラック」「クリックトラック」で調整をします。

音が割れてしまわないように

「マスターフェーダー」へ「リミッター」を適用するのも良いでしょう。

考えられる問題点

上記設定で考えられる問題点/改善策を記載していきます。

2MIXではなく各トラックを調整したい

方法は簡単です。

全トラックを「Bus1-2(任意)」へ変更します。

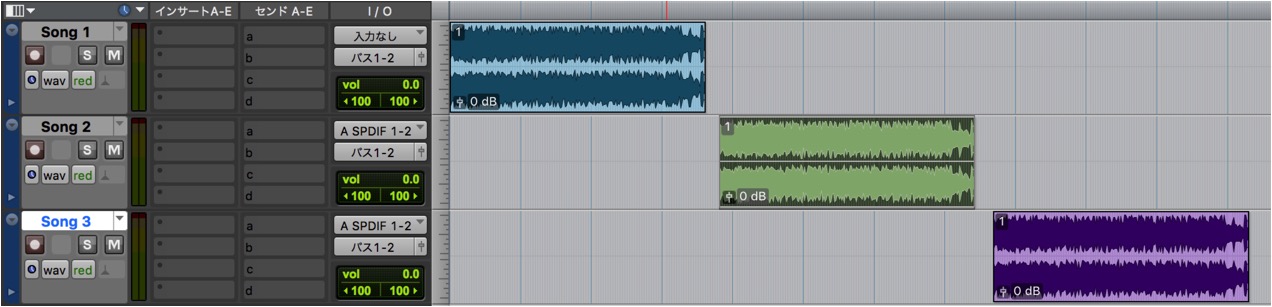

複数曲の演奏は?

楽曲をタイムラインに並べます。

またMCを考慮する場合、

メンバーの1人が「再生/停止」を担当した方が良いでしょう。

そして困るのが「メトロノーム」です。

曲ごとにテンポが異なるためです。

以下記事の設定で、テンポ指定を行ないます。

または「メトロノーム音」をオーディオ化し、貼付けておくという方法が考えられます。

(ソフトシンセのパーカッションでも良しです)

カウントはどうするのか?

演奏者は「メトロノーム」を常にモニタリングできるため、

その分を考慮し、クリップを後ろに移動することで解決です。

複数人でクリックをモニタリングしたい

「Out3-4」からのサウンドを受け取る「ヘッドフォンアンプ」を強化します。

パソコンが止まりそうで怖い

気持ちはとてもわかります。正直、演奏どころではありません(笑)

「100%止まらない」ということは不可能ですが、

「バッファーサイズ」を高めの数字に設定しておくとCPU負荷が減り、停止確率を下げることができます。

製品のご購入

このような記事も読まれています

「オーディオファイルが見つかりません」という警告

「オーディオファイルが見つかりません」という警告。その原因と対策を見ていきましょう。

アクセス権を修復し不具合を解消する MAC

DAWやソフトシンセの挙動、パソコン自体の動作が不調。。。効果も高い「アクセス権の修復」に関して解説を行っていきます。

オーディオインターフェイスがうまく動作しない MAC

オーディオインターフェイスからサウンド出力がされなくなってしまった、、このようなトラブルに対処に関して解説していきます。

意外と陥りがち。USBハブ注意点。

少ないUSBポートを増やす事ができる「USBハブ」ですが、オーディオインターフェイスにはUSBハブを使ってはいけません