MODO BASSの使い方 【IK Multimedia】

究極のフィジカル・モデリング・ベース音源

IK Multimediaの「MODO BASS」は、フィジカル・モデリング音源を採用したベース音源です。

サンプル・ベース音源とは異なり、演奏のニュアンスや発音の変化をリアルタイムでシミュレートすることで、より自然で柔軟な表現を実現します。

本記事では、MODO BASSの機能と使い方について解説します。

MODO BASS 動画:基本概要編

MODO BASSの主な特徴

- 世界初のフィジカルモデリングベース

- サウンドは十分にリアルで実用的

- キースイッチによる多彩な演奏表現ができる

- 非常に柔軟な音作りが可能

- ディスクやメモリを圧迫せず、読み込みも早い

豊富なベースモデルとプリセット

まず何と言っても最初に挙げられるのは、惜しみなく投入されている豊富なベースモデルです。

ここにも、フィジカル・モデリングの利点が最大限に活かされていると言えるでしょう。

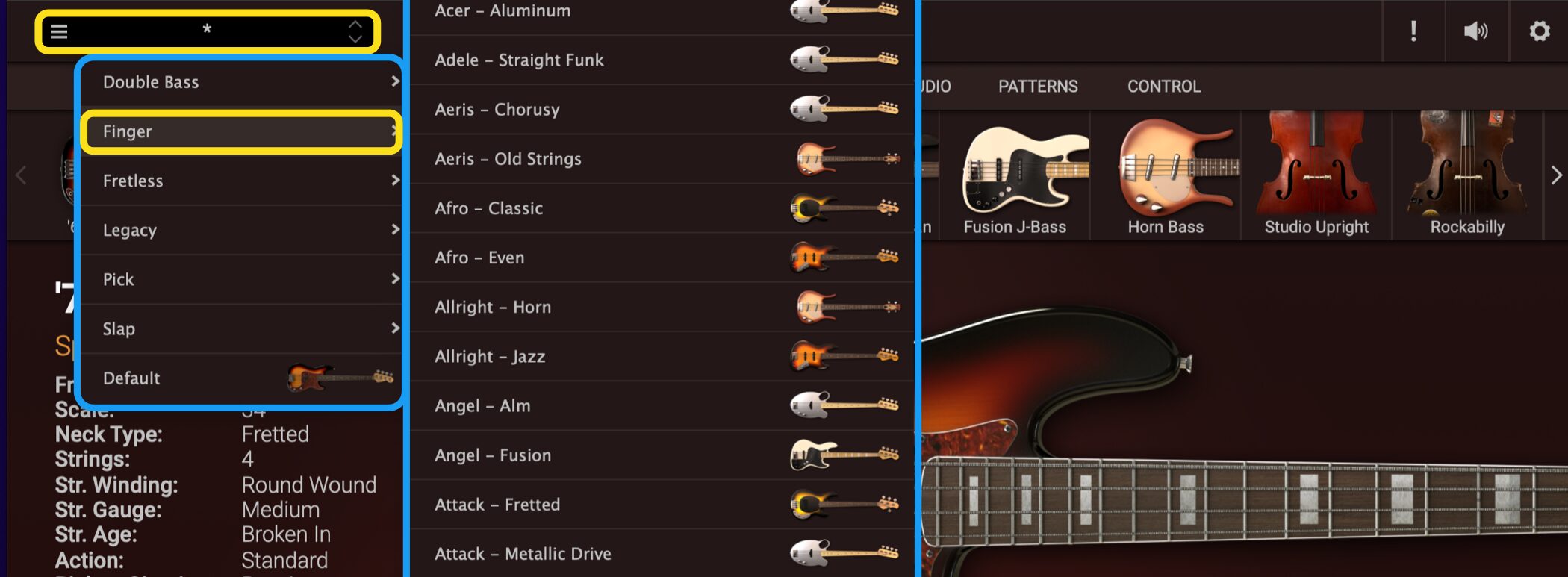

最初に立ち上げた時点の画面が、「Model」タブです。

画面上部にズラリと並んだベースモデルから選んでいくことができます。

それぞれのモデルにマッチしたプリセットや、奏法別のプリセットも用意されています。

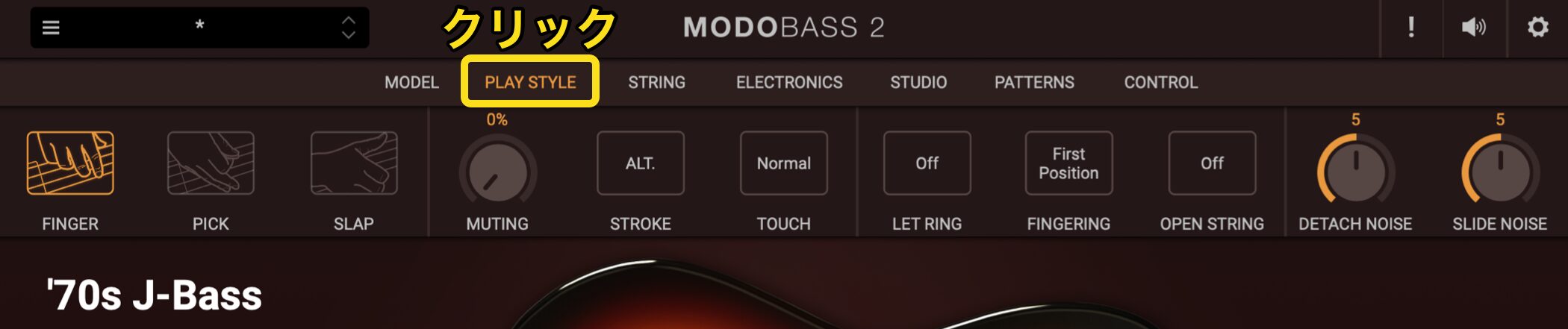

PLAY STYLEによる基本奏法の設定

「PLAY STYLE」タブでは、演奏スタイルに関する様々な要素を細かく設定することができます。

また、ここにあるパラメーターは全て、キースイッチやMIDI CCにて、曲中で変更することができます。

詳細については以降で解説します。

FINGER / PICK / SLAP

その名の通り、指弾き、ピック弾き、スラップ奏法を選択する項目です。

この選択によって、次の項目の内容も若干変わってきます。

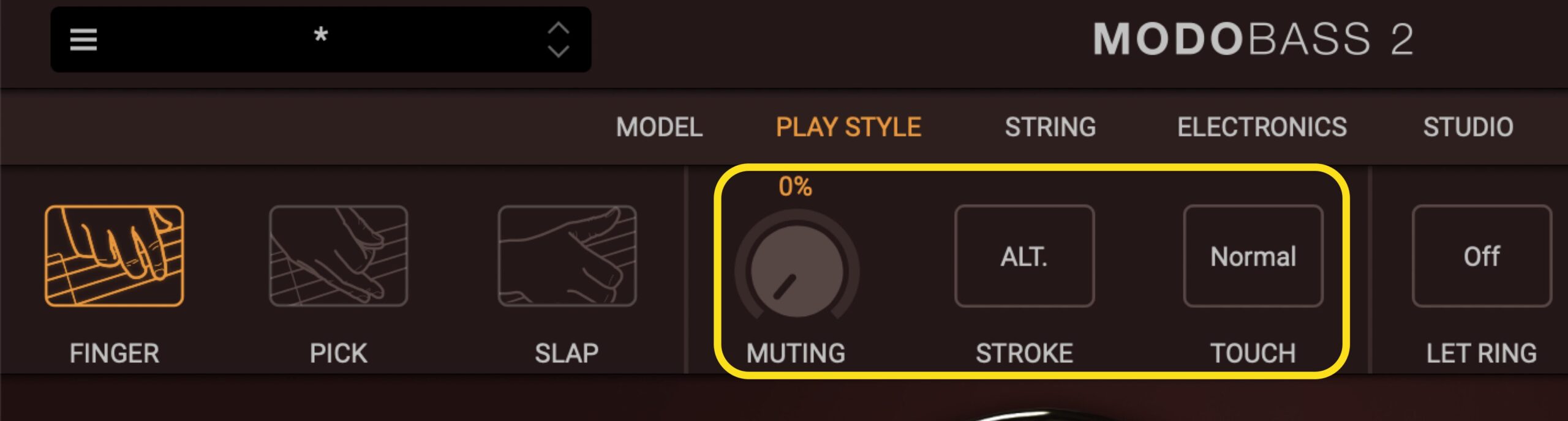

MUTING / STROKE / TOUCH(SCRATCH)

「MUTING」ノブでは、パーセンテージでミュートの具合を調整することができます。

ここも、フィジカル・モデリングならではと言えるでしょう。

「STROKE」及び「TOUCH(SCRATCH)」は、前述の”弾き方”によって内容が変わります。

FINGER – STROKE

- Alternative: 人差し指と中指交互に弾きます

- Middle: 中指だけで弾きます

- Index: 人差し指だけで弾きます

FINGER – TOUCH

- Normal: 通常の強さで弾きます

- Hard: 強く弾いて弦をしっかりと振動させます

- Soft: 優しく弾いて柔らかい響きを出します

PICK – STROKE

- Alternative: ダウン/アップ交互に弾きます

- Down: ダウンピッキングのみで弾きます

- UP: 敢えてアップピッキングを行いたい箇所で使用します

PICK – SCRATCH

- Normal: 通常のピックの当て方で弾きます

- Hard: ピックを深く当てて擦るように弾きます

SLAP – TOUCH

- Auto: ポジションや弦、フレーズ等によって、最適な弾き方が選択されます

- Slap: 親指で弦を叩いて弾きます(サムピング)

- Pull: 人差し指を弦に掛けて引っ張るように弾きます

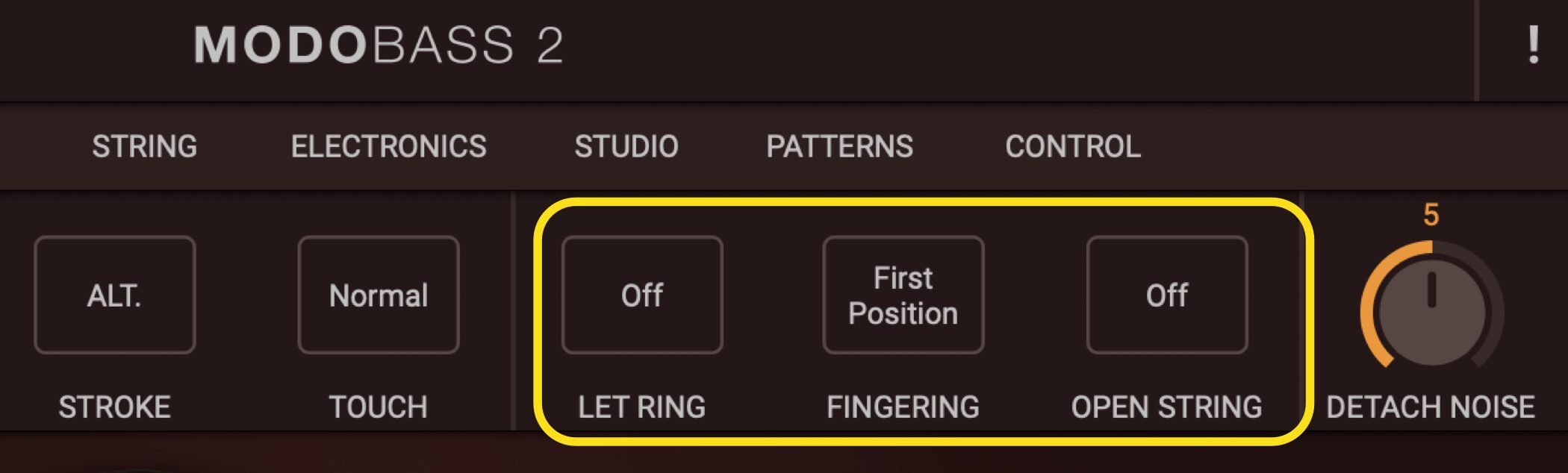

LET RING / FINGERING / OPEN STRING

- LET RING: 同じ弦上のノートを引く際、前の音が途切れずに継続されます。

- FINGERING: 運指の基本的な動きを決めます。First Positionは5フレット範囲内、Easyはベーシストの平均的な動き、Nearestは最も近いフレット/弦への移動となります。

- OPEN STRING: OFFではフレーズの途中に開放弦が入らず、滑らかな奏法となります。

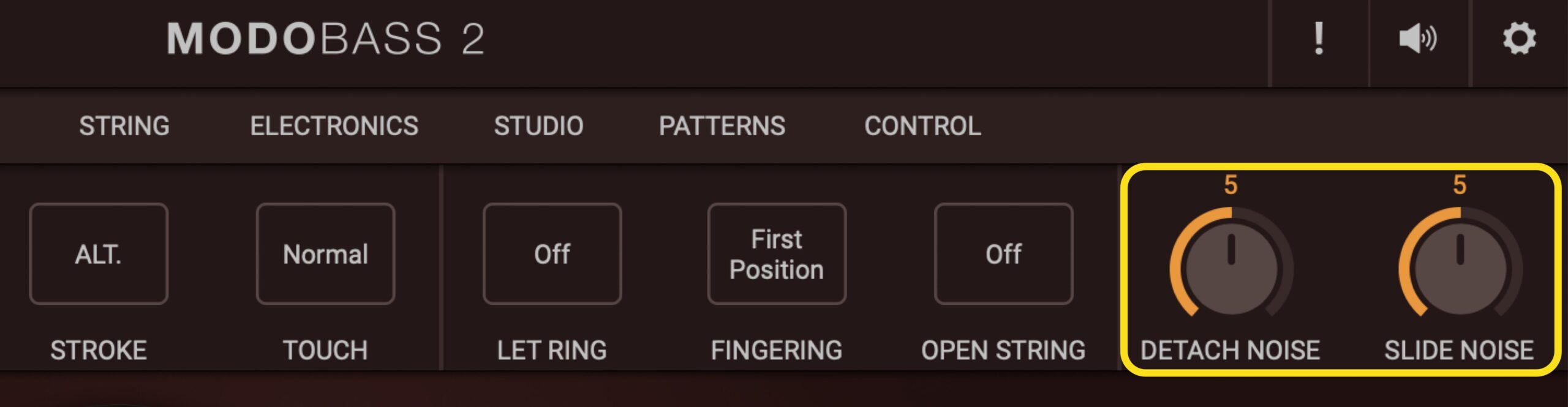

NOISE

- DETATCH NOISE: 弦を押さえていた指を離した際に出るノイズの大きさを決めます。

- SLIDE NOISE: スライドする際の擦れるノイズの大きさを決めます。

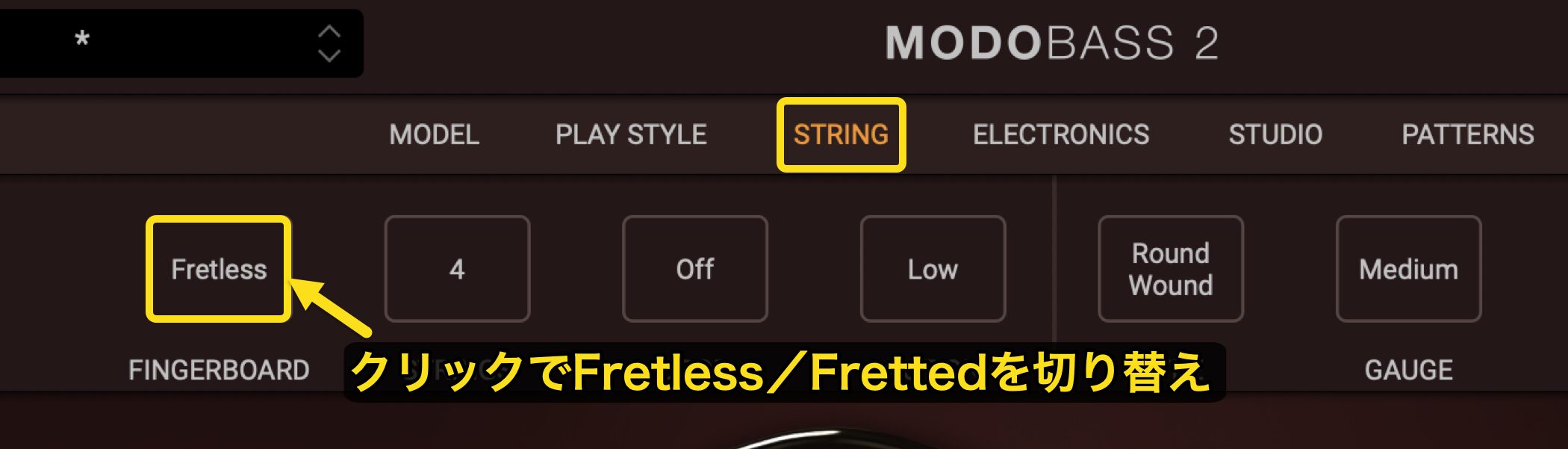

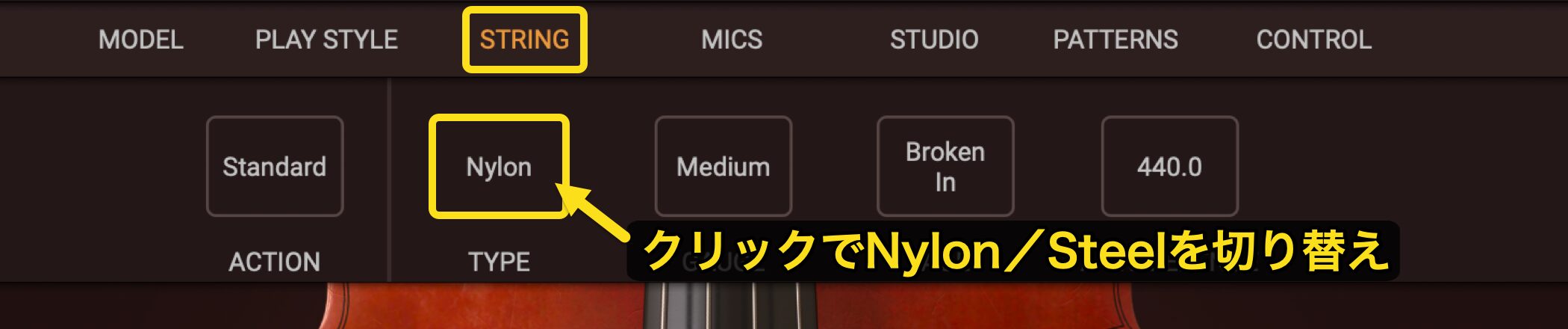

弦の数や種類等を指定するSTRING

「STRING」タブでは、弦のチューニングや本数を瞬時に切り替えたり、弦の種類・新しさを変えられるなど、これまでのベース音源にない画期的な機能が盛り込まれています。

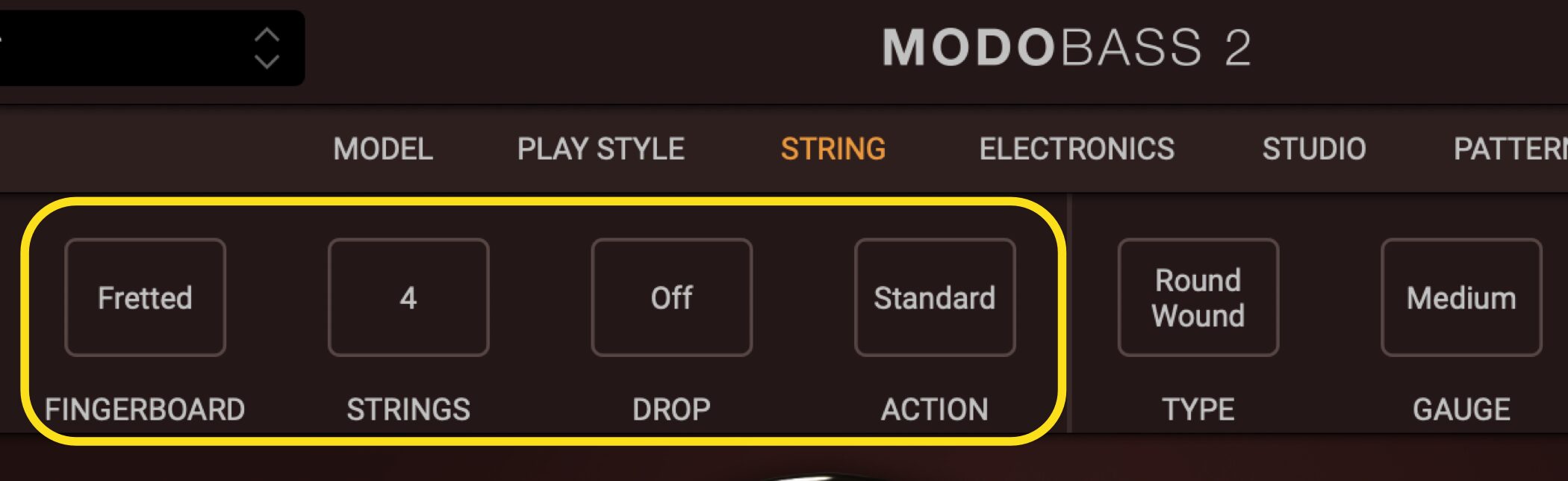

FINGERBOARD / STRINGS / DROP / ACTION

- FINGERBOARD: 指板の種類(フレット付き/フレットレス)を選択します。

- STRINGS: 弦の本数(4、5、または6)を選択します。

- DROP: ドロップDチューニングのON/OFFを切り替えます。

- ACTION: 弦とネックの距離を設定します。弦高を低くすると、フレットノイズが発生しやすくなります。

TYPE / GAGE / AGE

- TYPE: Round Wound, Flat Woundの2種類から弦の種類を選びます。

- GAUGE: Heavy, Medium, Lightの3種類から弦の太さを選びます。

- AGE: 弦の新しさを選びます。「Broken in」は馴染む程度に弾き込んだ状態です。

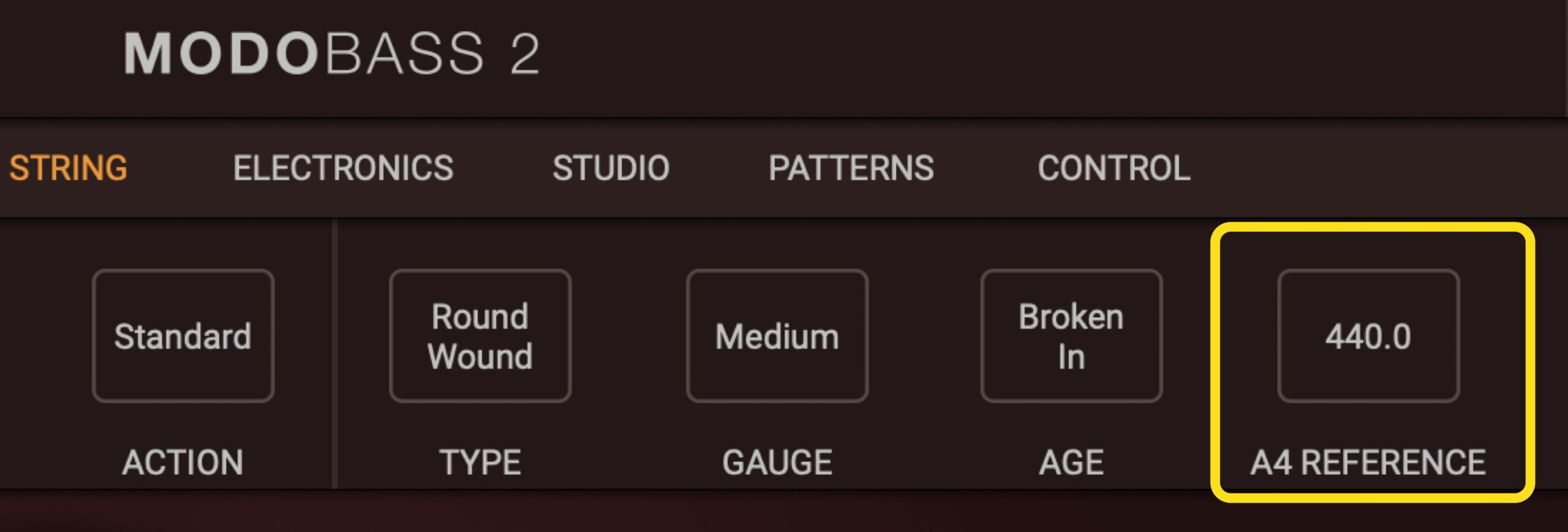

A4 REFERENCE

チューニングの基準となる、A4の周波数を決定します。

ダブルクリックして打ち込むことで、変更可能です。

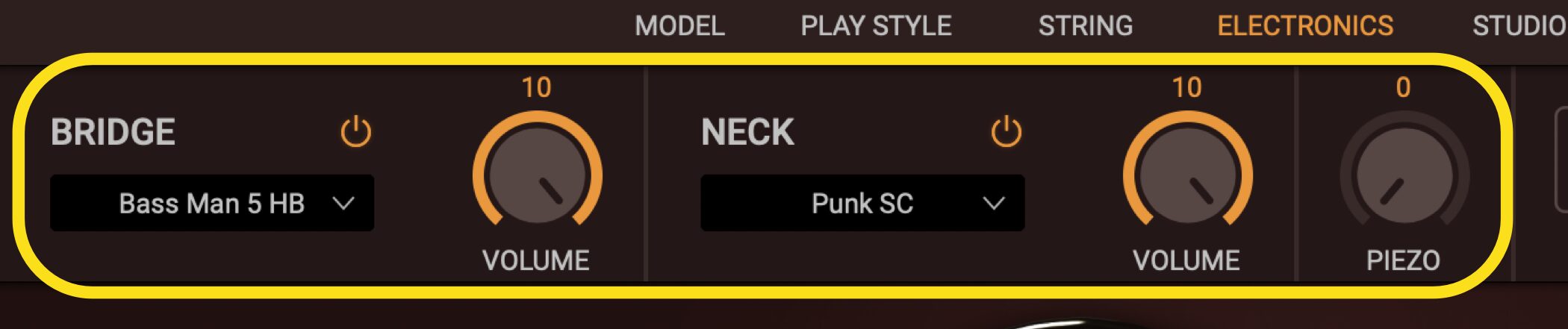

電気系統をコントロールするELECTRONICS

「ELECTRONICS」タブでは、ピックアップのボリュームコントロールするだけでなく、ピックアップ自体や回路を自分好みにカスタマイズすることができます。

ピックアップの選択とボリューム調整

「VOLUME」ノブで各ピックアップのボリュームを調整し、自分好みに調整します。

各ピックアップは他のベースモデルのピックアップへ変更することも可能です。

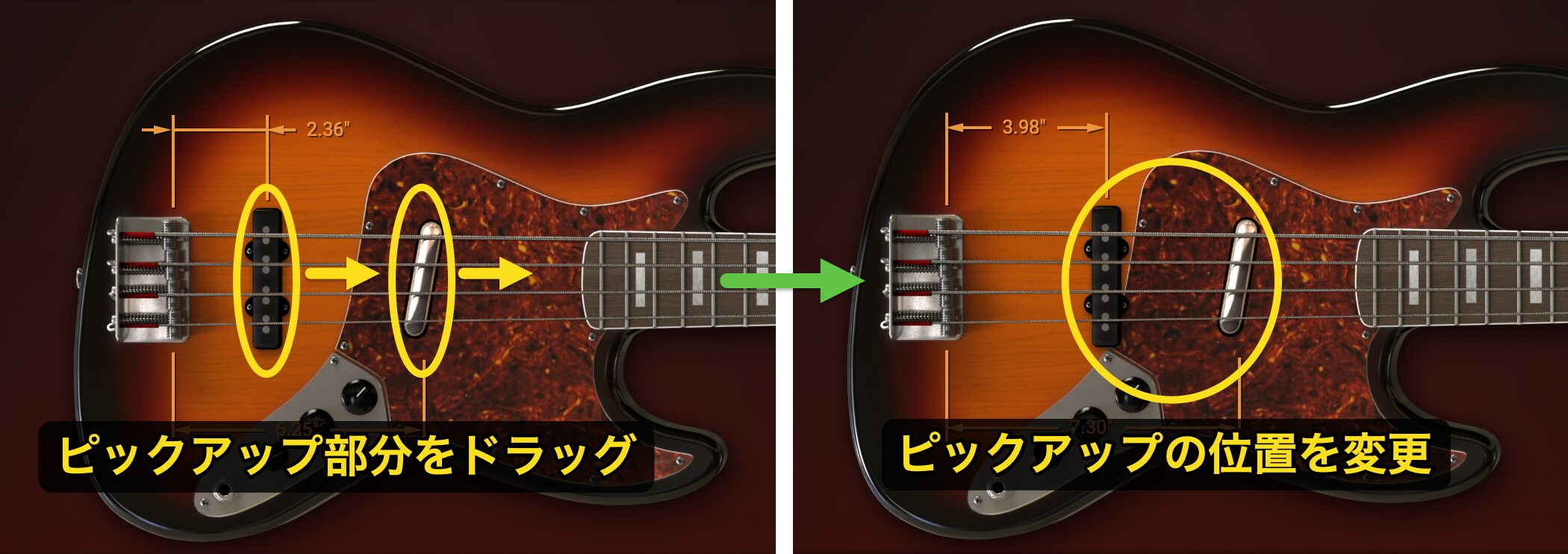

また、ボディの絵のピックアップ部分をドラッグすると、ピックアップの位置まで変更することができます。

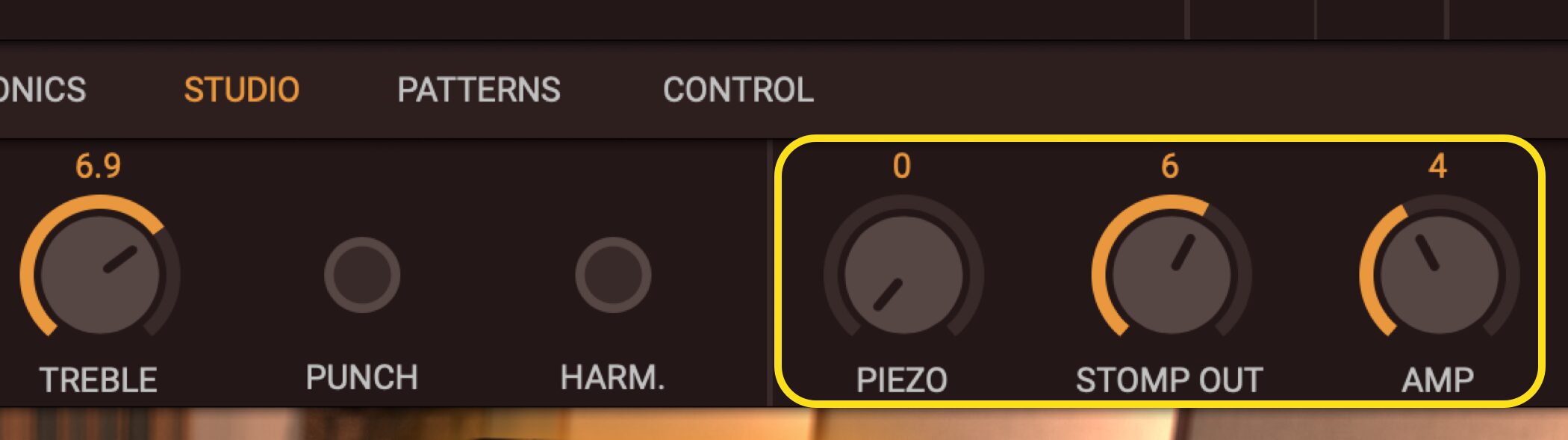

PIEZO

ピエゾピックアップの出力レベルを調整するノブです。

主にアコースティック楽器や一部のエレクトリックベースに搭載されており、値を上げることで、ピエゾ特有のクリアでアタック感のあるサウンドや、アコースティックな響きを加えることができます。

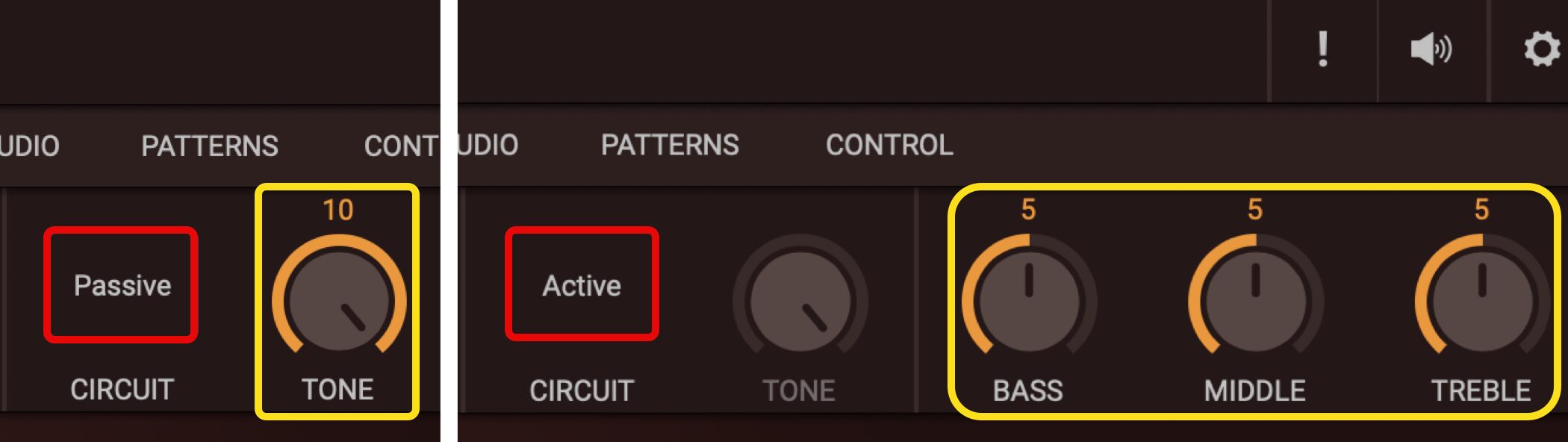

CIRCUIT

電気回路を、ACTIVE、PASSIVEから選ぶことができます。

PassiveではTONEコントロール、ActiveではEQのコントロールが可能です。

それぞれ音質にも特性があるため、お好みや楽曲に合わせてカスタマイズできます。

MODO BASSの音作りと打ち込み

基本的な機能の概要をお伝えしたところで、次にアンプとFXによる音作りや、実際の打ち込み方について迫っていきます。

MODO BASS 動画:実践編 音作りと打ち込み

Amp/FXの切り替え

「STUDIO」タブを開くと、アンプが置かれ、足元にエフェクターが並んでいるスタジオのような絵が表示されます。

アンプの画像をクリックすると、アンプの設定パネルが表示されます。

また、足元のエフェクターの画像をクリックすると、FXの設定パネルが表示されます。

Ampの選択と設定

まずはアンプのセッティングから行ってみましょう。

「AMP MODEL」の下をクリックすると、Tube/Solid Stateの2種類のアンプを切り替えることができます。

それぞれのアンプによって、設定パネルが変わってきます。

Tubeは以下のようなパラメーターです。

①(赤)GAIN: アンプによる増幅量を決め、歪み感を調整します。

②(青)BASS/MID/TREBLE: 3バンドEQでサウンドの大まかな傾向を決めます。

③(緑)MID FREQ: MIDノブについて、中域の中でもその帯域を狙うのかを細かく設定します。

④(紫)PUNCH: コンプを強くかけたような音の圧縮効果を得られます。

⑤(白)HARM: オーバードライブのような強い歪み効果を与え、特徴的なサウンドにします。

Solid Stateは以下のようなパラメーターとなります。

①(赤)GAIN: アンプによる増幅量を決め、歪み感を調整します。

②(青)BASS/MID/TREBLE: 3バンドEQでサウンドの大まかな傾向を決めます。

③(緑)GRAPHIC EQ: 10バンドの細かな帯域設定でサウンドを追い込みます。

④(紫)LIMIT: いわゆるリミッターですが、コンプを強くかけたような音の圧縮効果を得られます。

また、それぞれのアンプに共通して、下記3つのバランス調整を行うことができます。

- PIEZO: ピエゾピックアップの出力レベルを調整します。

- STOMP OUT: アンプを通さず、ライン出力する際の音量を調整します。

- AMP: アンプを通したサウンドの音量を調整します。

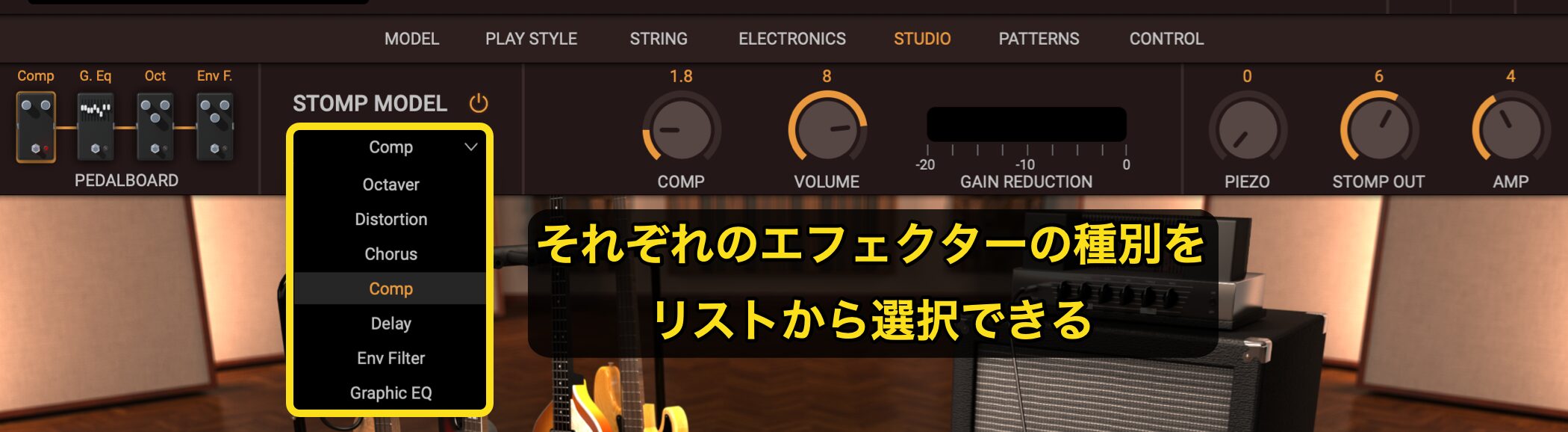

FXの設定

続いてFXの設定を見てみましょう。

画像ように、4つのエフェクターを連結させて使用することが可能です。

画面上の設定パネルに詳細が表示され、各種設定を行うことができます。

また、それぞれの場所のエフェクターの種別をリストから選択することもできます。

「PEDAL BOARD」で選択したエフェクターの設定パネルが、右に表示されます。

例として、コンプレッサーを見てみましょう。

このコンプはシンプルな構成ですが、「GAIN REDUCTION」で効き具合を視覚的に確認できるのが特徴です。

エフェクターのオン/オフは、各エフェクターのフットペダルをクリックすることで切り替えることができます。

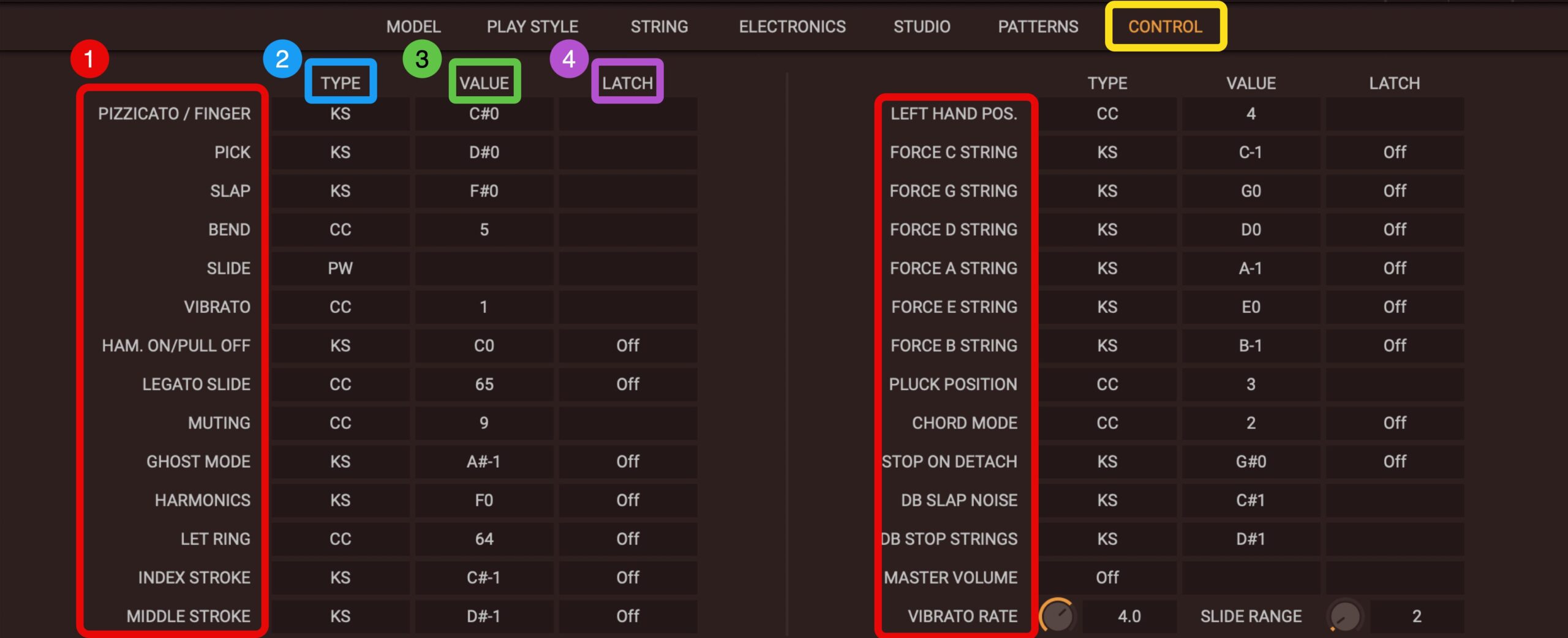

ControlタブでMIDI CC/キースイッチを確認・設定する

「Control」タブでは、ソフトウェアの主要なコントロールを表示し、MIDIコントローラーでMODO BASSを操作するための設定を行うことができます。

設定手順は以下の通りです。

①(赤): 機能(奏法やアーティキュレーション)を選択

②(青): TYPEでコントロールの種類を選択

③(緑): VALUEで選択したコントロールの値を設定

④(紫): LATCHで動作モードを設定

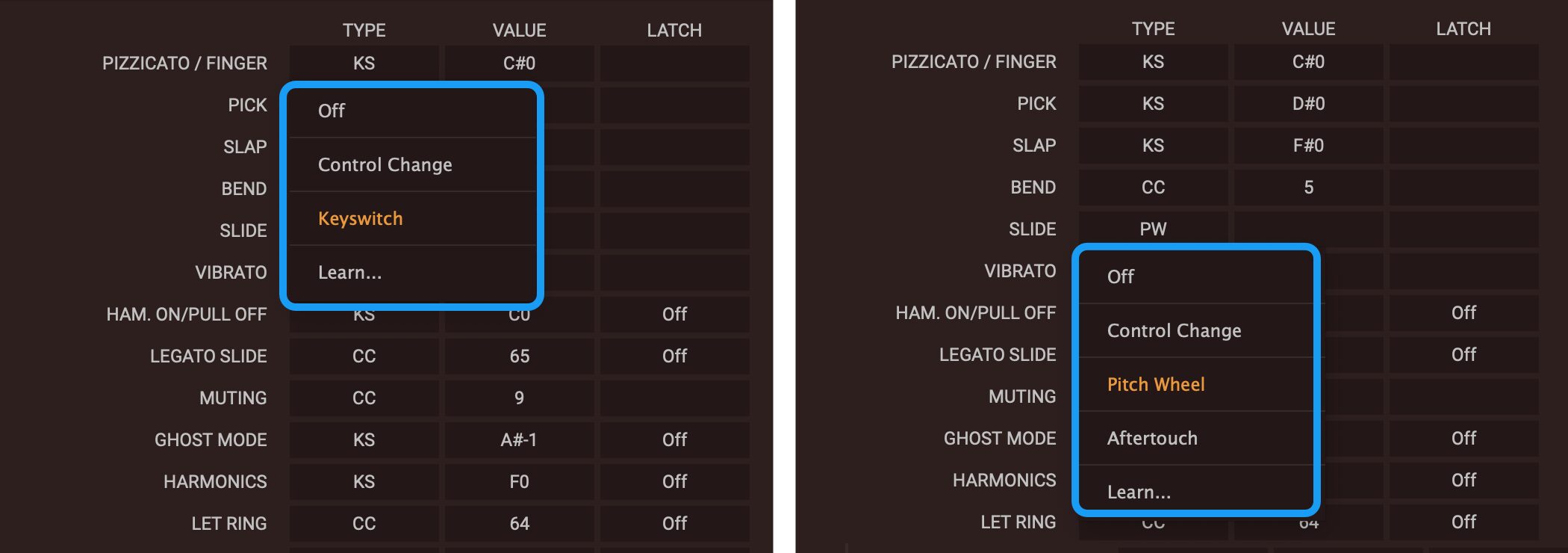

TYPE(KS / CC / PW / AT)

TYPEでは、コントロールの種類を選択します。

機能によって選択可能な種類が異なりますが、コントロールタイプには以下の4つがあります。

- KS(Keyswitch): 特定のMIDIノートで機能のオン/オフやアーティキュレーションを切り替え。

- CC(Control Change): MIDIコントローラーのノブやスライダーでボリュームやパンなどのパラメーターをリアルタイムで操作。

- PW(Pitch Wheel): ノートのピッチを滑らかに変化させる。

- AT(Aftertouch): MIDIキーボードのキーを押した後の圧力で音色や音量を変化させる。

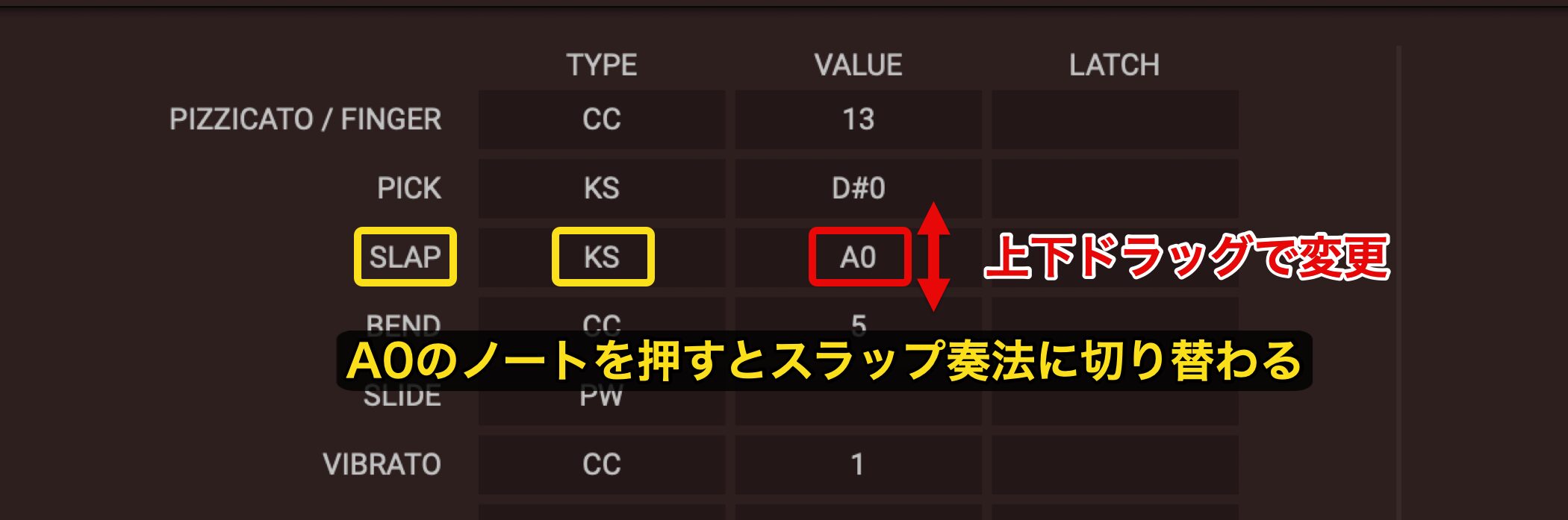

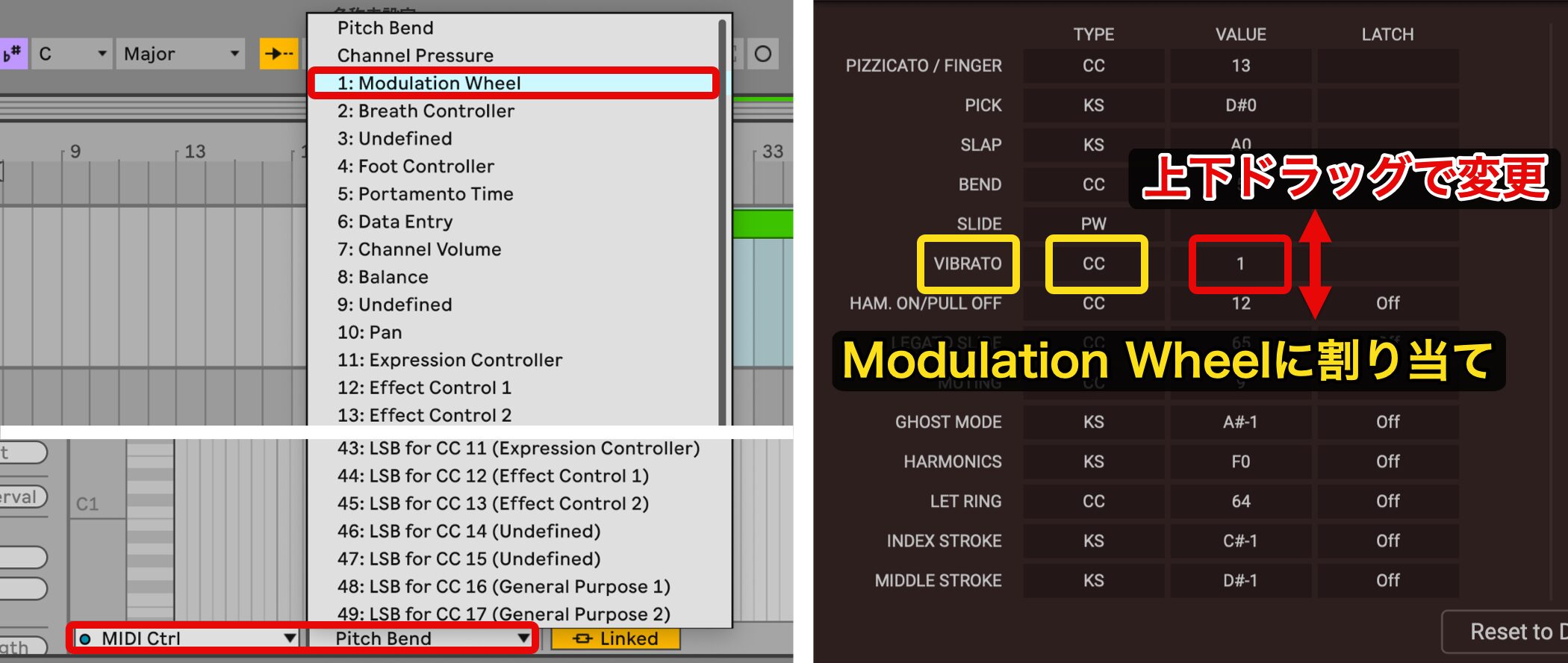

VALUE

VALUEは、機能をどのように動作させるかを決定するための数値設定項目で、TYPEの選択によって指定できる値が異なります。

KS(Keyswitch)の場合は、MIDIノート番号(C-2からE7)を指定します。

例えば、「SLAP」のキースイッチとしてA0を設定すると、A0のノートを押すことでスラップ奏法に切り替えることができます。

ポイントとして、演奏に使用しないキーに設定するのがおすすめです。

CC(Control Change)の場合、使用するMIDI CCのコントロール番号(0から119)を指定します。

例えば、MIDI CC#1(Modulation Wheel)を「VIBRATO」に割り当てると、モジュレーションホイールを回すか、数値を入力することでビブラートの深さをリアルタイムに調整できます。

LATCH

LATCHは、コントロールの動作モードを設定します。

ONの場合、信号を受信するたびにオン/オフを切り替え、OFFの場合は信号を受信している間だけ有効になります。

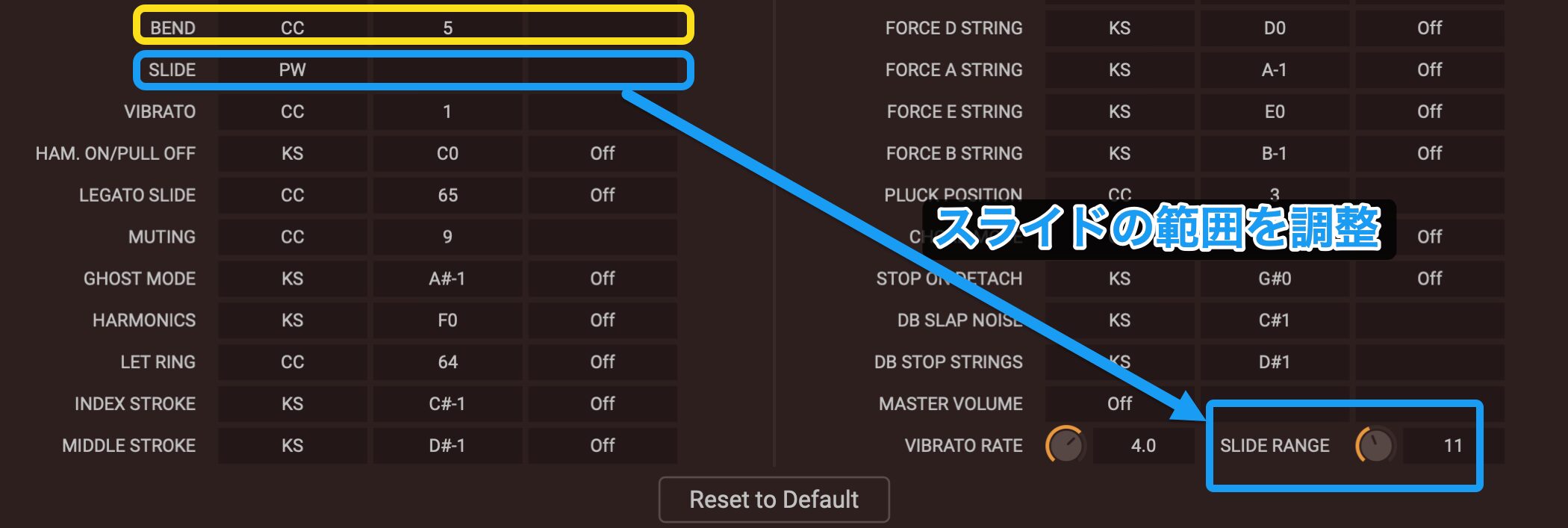

BEND / SLIDE / SLIDE RANGE

「BEND」はチョーキング奏法を指し、デフォルトではMIDI CC#5に割り当てられています。

MIDI CC値を使用する場合、0は-4半音、127は+4半音に対応し、64はベンドなし(音のルートに戻す)となります。

「SLIDE」はスライド奏法で、デフォルトではピッチホイールで調整します。

「SLIDE RANGE」でスライドの範囲を半音で設定できます。

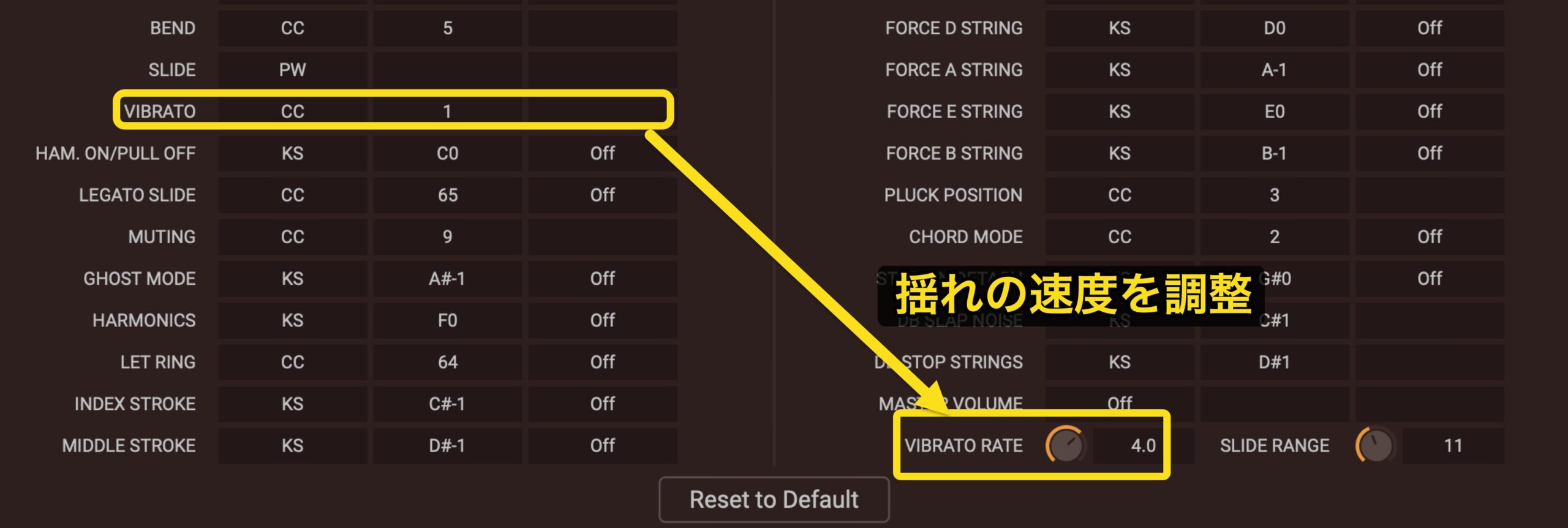

VIBRATO / VIBRATO RATE

「VIBRATO」は、多くのソフト音源と同じようにCC#1(モジュレーション)に割り当てられています。

「VIBRATO RATE」で、ビブラートの揺れの速度を調整します。

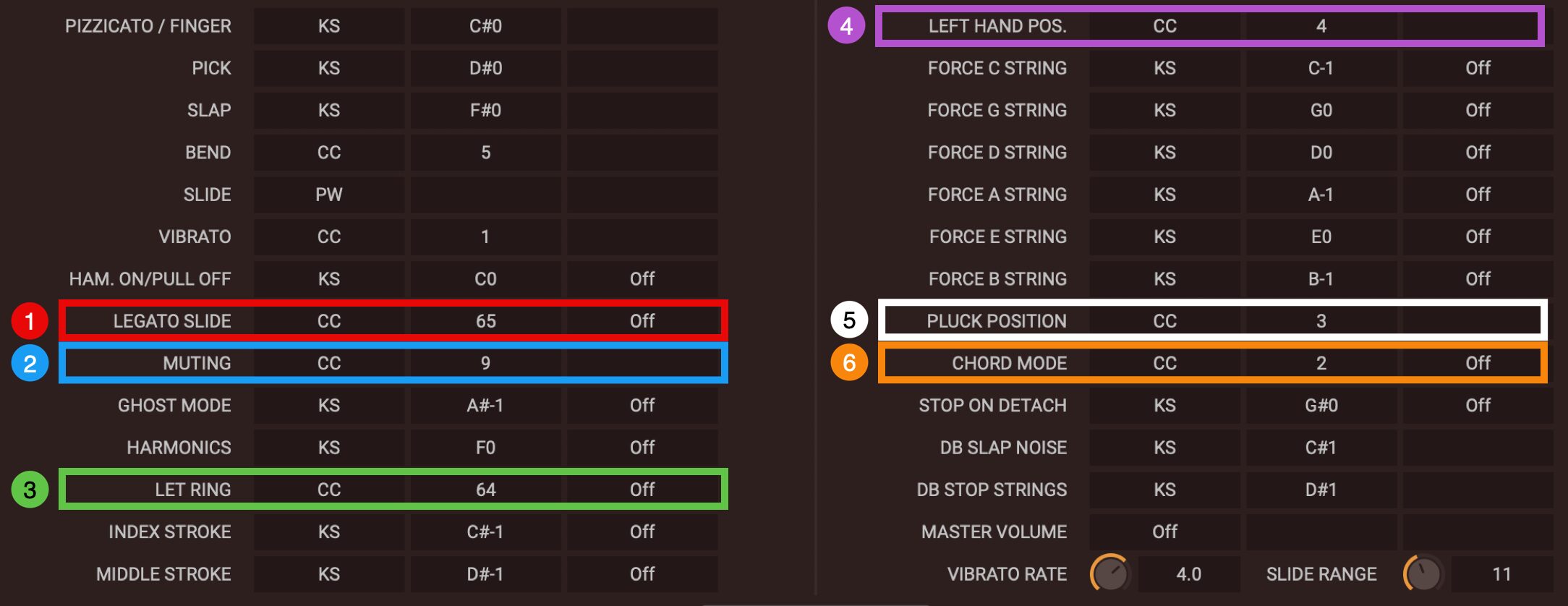

その他のMIDIコントロールチェンジ

①(赤)LEGATO SLIDE: スピードを指定しながらスライドを行う奏法です。※以降で詳細を記載します。

②(青)MUTING: 右手のミュートの強さを変更します。

③(緑)LET RING: 演奏後も音を切らずに自然に響かせる機能です。(デフォルトではサスティンペダルに割り当て)

④(紫)LEFT HAND POS.: 左手で押さえるポジションを変更します。KSのF5〜E7でも同様の操作が可能です。

⑤(白)PLUCK POSITION: 指や弦で弾く位置を変更します。

⑥(橙)CHORD MODE: MODO BASSは通常モノフォニックですが、一時的に和音演奏を可能とします。

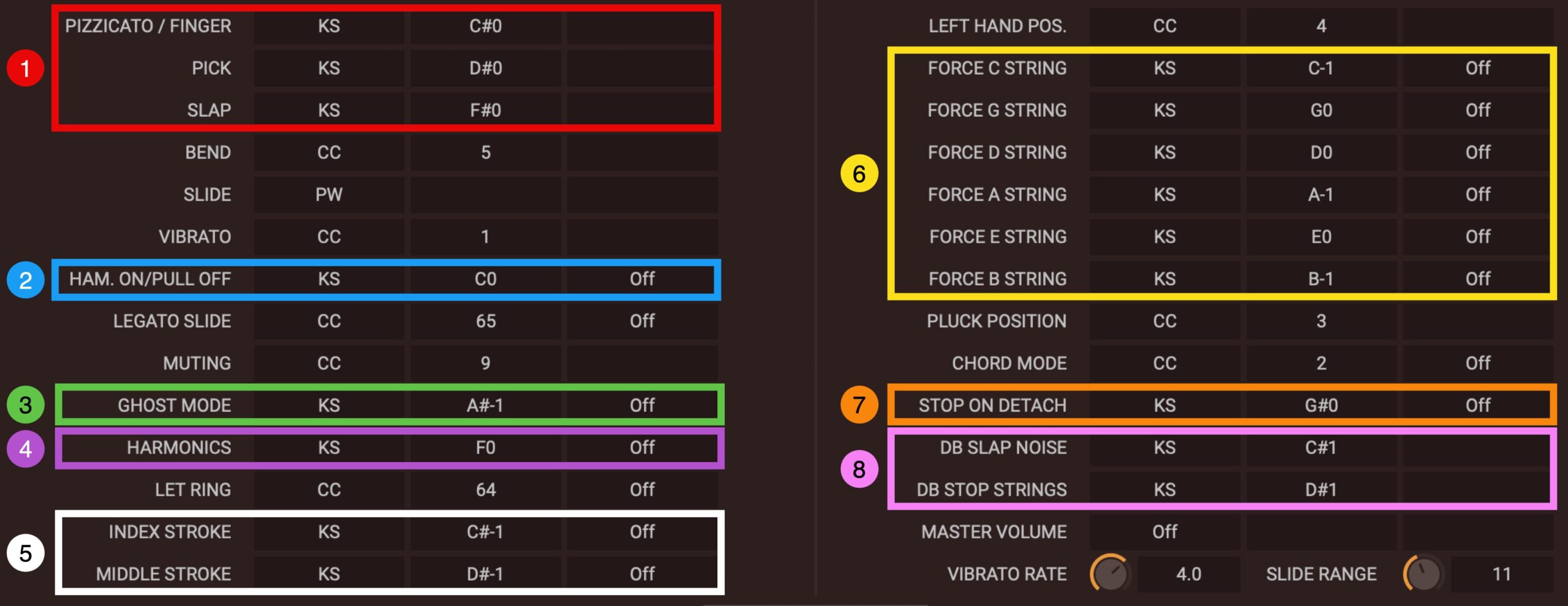

その他のキースイッチ

①(赤)PIZZICATO/FINGER・PICK・SLAP: 各奏法を切り替えます。(エレクトリックベースの場合はFINGER、ダブルベースの場合はPIZZICATOを選択)

このKSのみトグル式となり、一度指定すると、他の奏法を指定し直すまで継続されます。

②(青)HAMMER ON / PULL OFF: 押さえている間、ハンマーオンとプルオフを有効にします。

③(緑)GHOST MODE: ピッチ感が少なく、響きが短いパーカッシブな音が鳴ります。

④(紫)HARMONICS: 倍音だけを残すハーモニクス奏法にします。

⑤(白)INDEX/DOWN STROKE・MIDDLE/UP STROKE: 人差し指か中指(ピックの場合Down/Up、スラップの場合Slup/Pull)を指定します。

⑥(黄)FORCE C〜B STRING: 各開放弦に相当する鍵盤で、使用する弦を指定します。

⑦(橙)STOP ON DETACH: MIDIノートOFF時に弦を止める手の音を生成します。

⑧(桃)DB SLAP NOISE・DB STOP STRING: ダブルベースのスラップモードでネックを叩く際のノイズと、弦を止める際のパーカッシブサウンドを生成します。

MIDI CCやキースイッチを活用した打ち込みの実践

ここまで機能を習得したら、実際に打ち込んでみましょう。

動画のサンプル楽曲で使用したテクニックの一例をご紹介します。

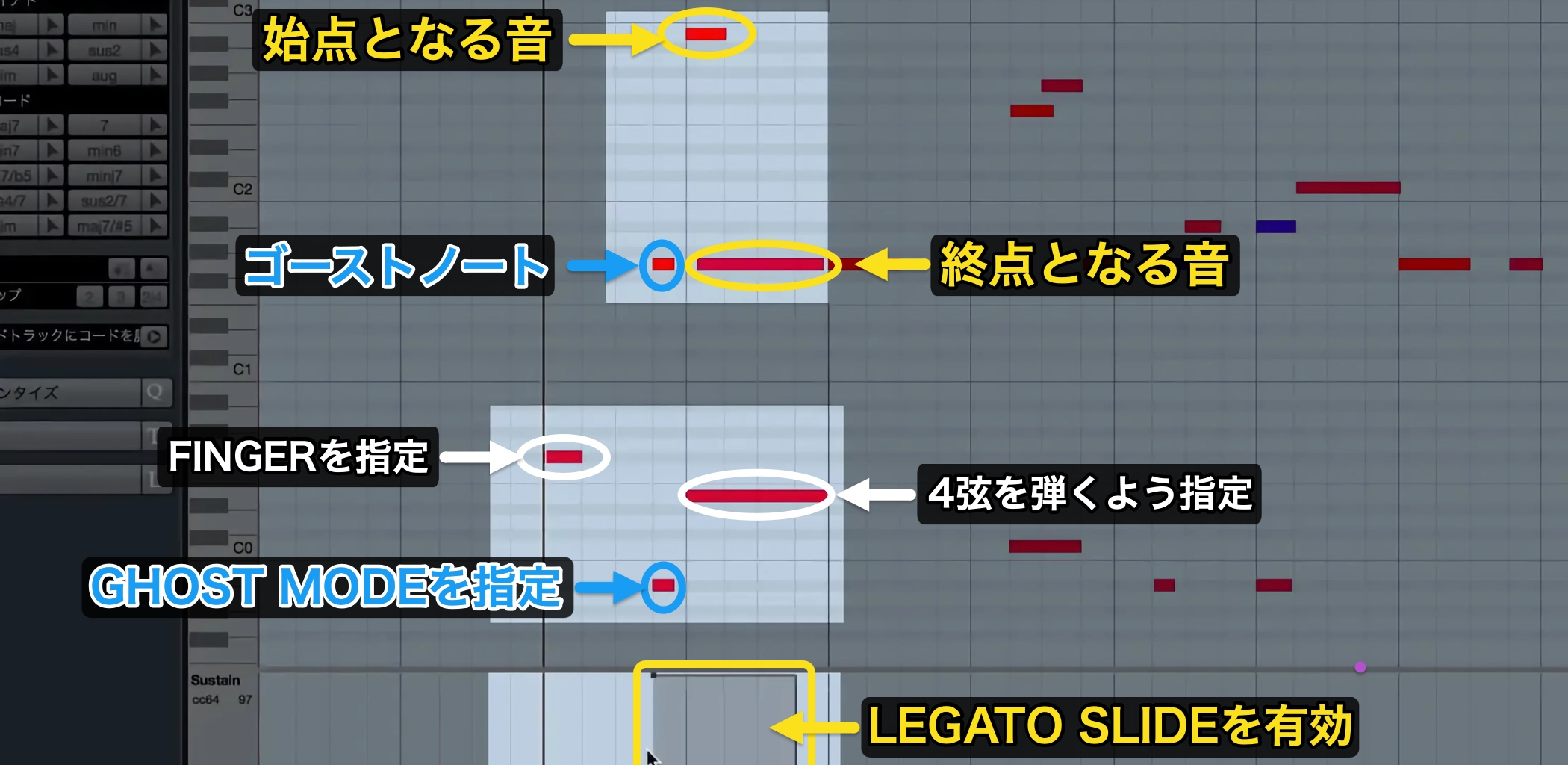

ゴーストノートからのレガートスライド

スライド奏法を行いたいノートの始点と終点間で「LEGATO SLIDE」を有効にします。

スライドの速度は、終点のノートのベロシティによって決定され、ベロシティが高いほどスライドは速くなります。

もしスライド奏法が適用されない場合は、ノートの始点より少し前にLEGATO SLIDEを有効にしてみてください。

スライドは同じ弦上でしか行えないため、弦指定のキースイッチも併用します。

その他に「FINGER」でフィンガー奏法を指定し、「GHOST MODE」でゴーストノートを加え、跳ねるような雰囲気を付加するといったテクニックを組み合わせています。

ハンマーオン

素早いフレーズを滑らかに聞かせたい場合には、ハンマーオンやプルオフが効果的です。

ノート間の隙間をなくしながら、「HAMMER ON / PULL OFF」のキースイッチを入れて有効にします。

適用するノート間の音が上がる場合はハンマーオン、下がる場合はプルオフの効果が得られます。

画像の場合、音が上がっているのでハンマーオンが適用されます。

ピッチベンドによるスライド

フレーズの入りなどに短いスライドを入れることで、表情を付けることができます。

この場合、実際に鳴らしたいピッチよりも低いノートを入力し、「Pitch Bend」を使用して目的のピッチに調整するのがポイントです。

ただし、Pitch Bendで音程を変更した場合、ピアノロール上には音程の変化が表示されないことに注意してください。

和音で弾く

ベースソロなどで高音域を演奏する際に、ロングトーンで和音を使うということがあります。

ベースの高音域ならではの柔らかいハーモニーが印象的です。

和音を出すには「CHORD MODE」を有効にします。

ここではさらにモジュレーションを使用し、ビブラートをかけています。

MODO BASS 2から追加された機能

ここまで、MODO BASSの基本的な概要や使い方について解説しました。

バージョンによって機能に違いはありますが、操作方法は共通する部分が多いため、どのバージョンをお使いの方にも役立てていただけるかと思います。

最後に、MODO BASS 2で追加された主な新機能について紹介します。

MODO BASS 2 動画:新機能のまとめ

フレットレスベースの追加

ベースモデルのバリエーションは従来のバージョンでは14種類でしたが、MODO BASS 2で新たに8種類が追加され、合計22種類となりました。

その中でも目玉となったのが、フレットレス・ベースとアップライト・ベースです。

フレットレス・ベースは、その名の通りフィンガーボードにフレットが打たれていないため、自由度の高い演奏性と、独特の柔らかいサウンドが持ち味です。

ただし演奏の難易度が高いため、ベーシストの憧れという側面もあります。

上の画像の「Fretless Jazz」は、伝説的ベーシスト、ジャコ・パストリアスが使用していたフレットレス仕様の「Fender Jazz Bass」をリファレンスとし、フィジカルモデリング技術を最大限に活かしてシミュレートされています。

その他、Musicmanのフレットレスなど、複数のモデルも収録されています。

▶︎Fretlessベースのデモ

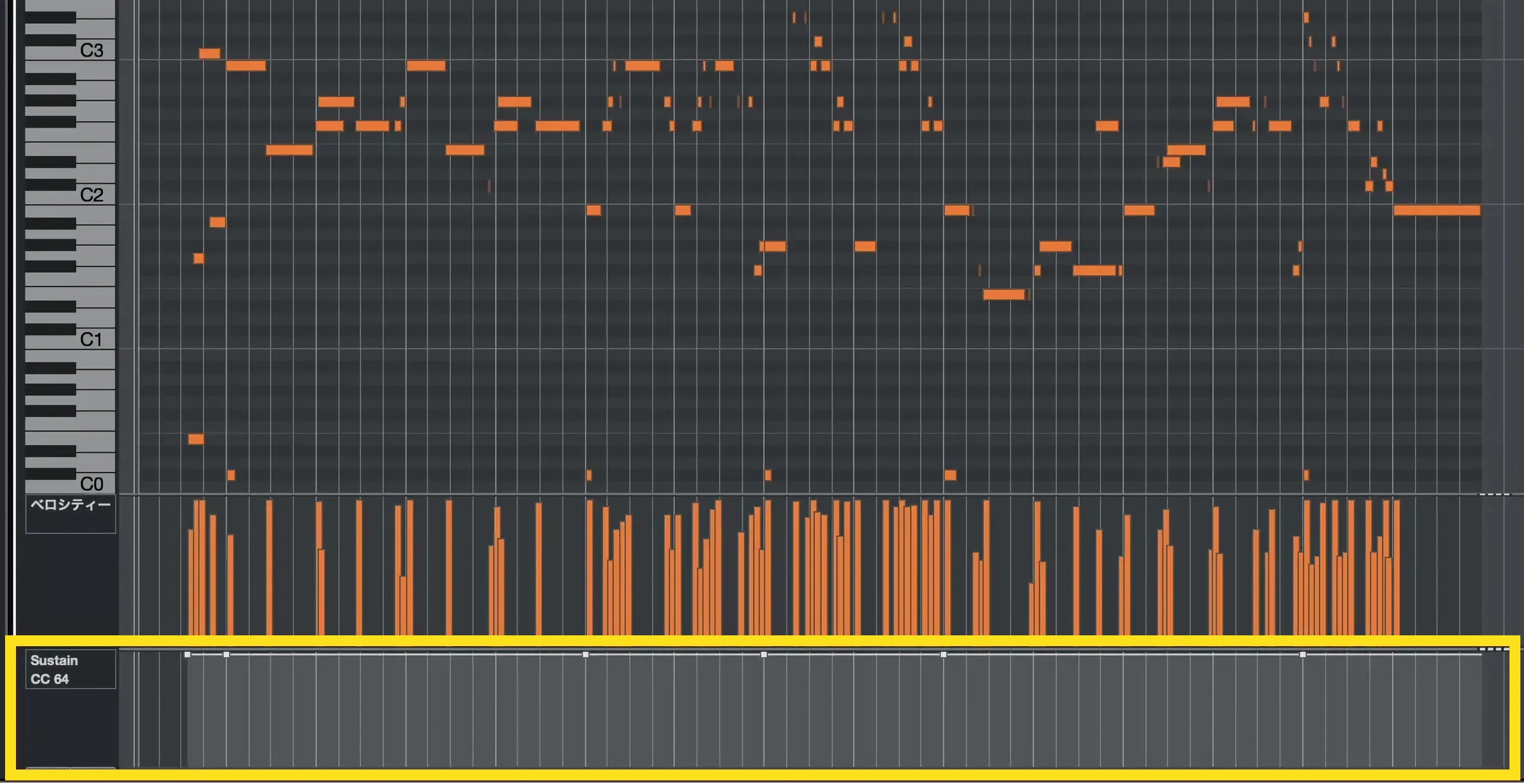

まずフレットがないので、スライドがめちゃくちゃ滑らかですね。

MIDIを見ると、レガートスライドを継続的に適用し、ノートを重ねることで自在にスライドを表現しています。

また、 STRINGタブの「FINGERBOARD」で「Fretless」と「Fretted」を切り替えることができるので、もともとフレットレスでないものをフレットレスに改造しても面白そうですね。

この辺りが、フィジカルモデリングならではかと思います。

アップライトベースの追加

続いての追加モデルは、こちらも待望されていたアップライト・ベースです。

2つのモデルがありますので、それぞれサウンドを確認してみましょう。

▶︎Studio Uprightベースのデモ

▶︎Rockabillyベースのデモ

これらも恐らくフィジカルモデリングとしては初と思われますが、かなり良くできたサウンドですね。

弦の振動やボディの共鳴感はややサンプルに及ばないかなという印象ですが、それを補ってあまりある柔軟性がありますので、これまで難しかった表現も可能となるはずです。

また、アップライトベースを使用すると、「MICS」というセッティングタブが追加表示されます。

ここでは、マイクの種類や、マイクの位置、距離、ピエゾマイクのミックス、ルームマイクの設定などが可能です。

さらに、「STUDIO」タブでエフェクターやアンプサウンドを適用こともできます。

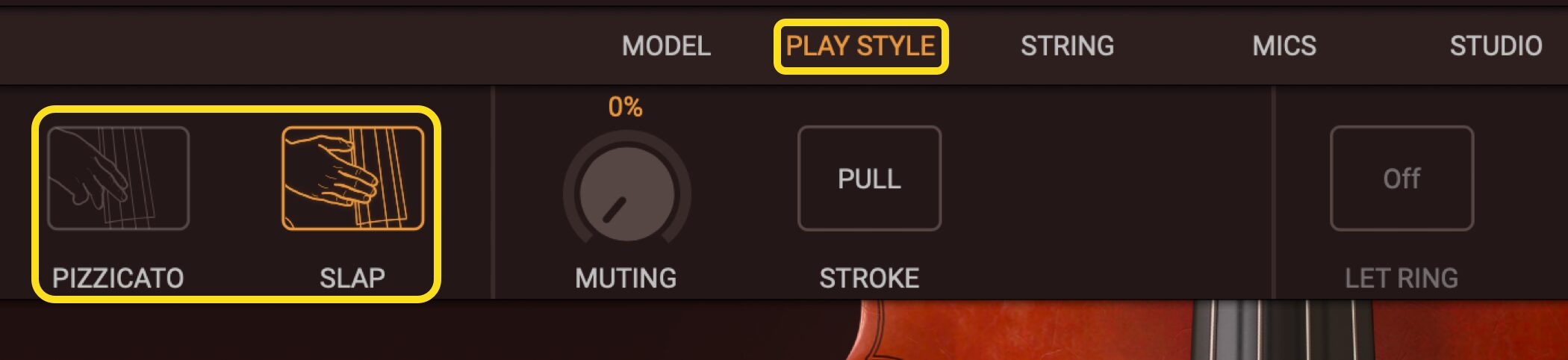

PLAY STTLEを見てみると、「PIZZICATO」と「SLAP」が用意されています。

アップライトベースのSlapは、主にロカビリー等で使用されます。

弦が指板にヒットするためパーカッシブなサウンドが特徴です。

弦はSteelとNylonから選択可能で、Nylonの方が倍音少なめの柔らかな音色です。

スラップとピック奏法のリアリティ向上

その他のベース全般の表現についても、スラップとピック奏法のアルゴリズムの強化が図られ、よりリアルな演奏フィールが得られるようになりました。

まずはスラップフレーズを聴いてみましょう。

かなり良くなりましたね。

正直、Ver.1の時は若干スラップが苦手な印象がありましたので、Ver.2でしっかり払拭された感があります。

続いてピック奏法です。

ピック奏法に相性の良いLET RINGを使用してみましたが、Ver.1の時よりも弦の鳴り方が自然になったように思います。

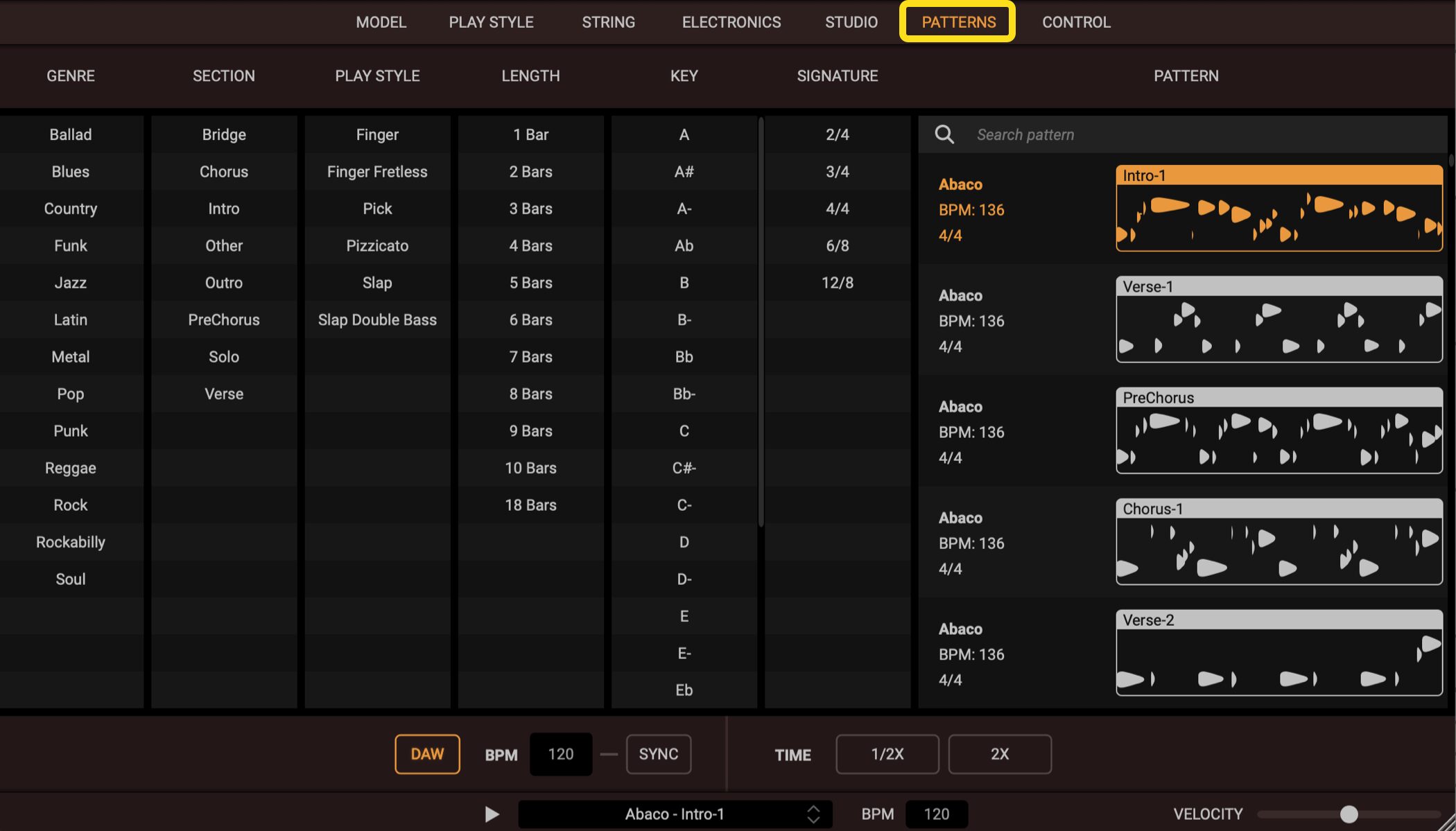

パターン機能の追加

最後にパターン機能についてです。

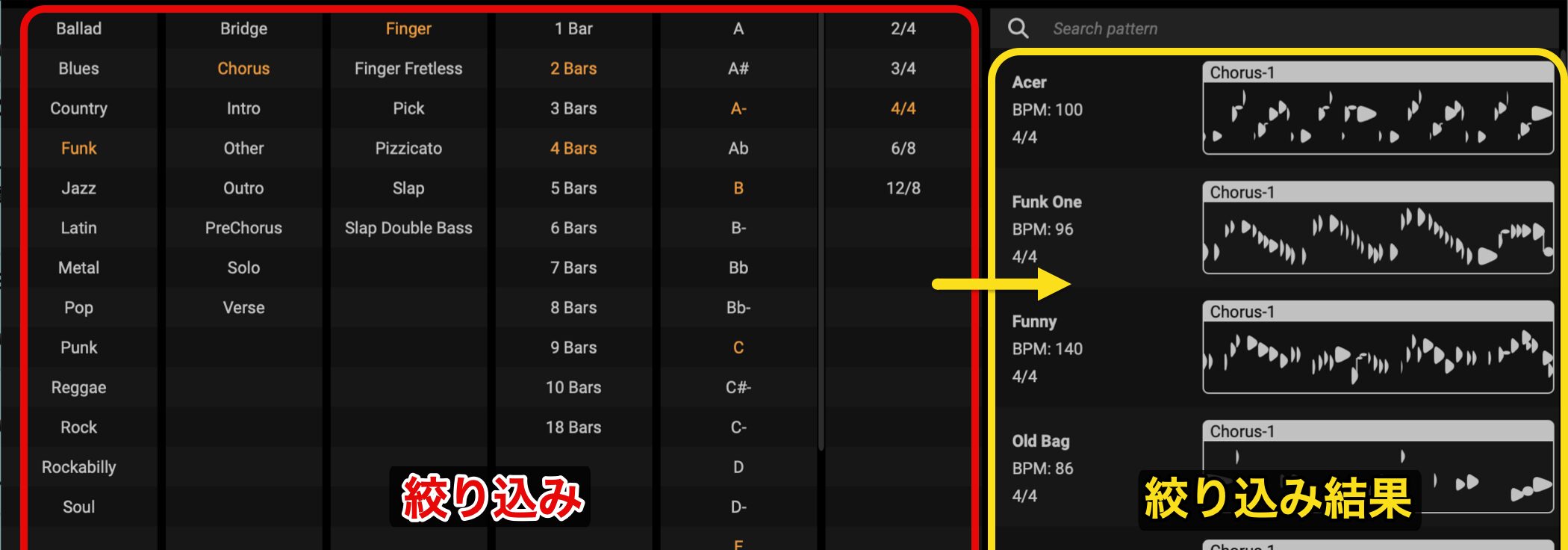

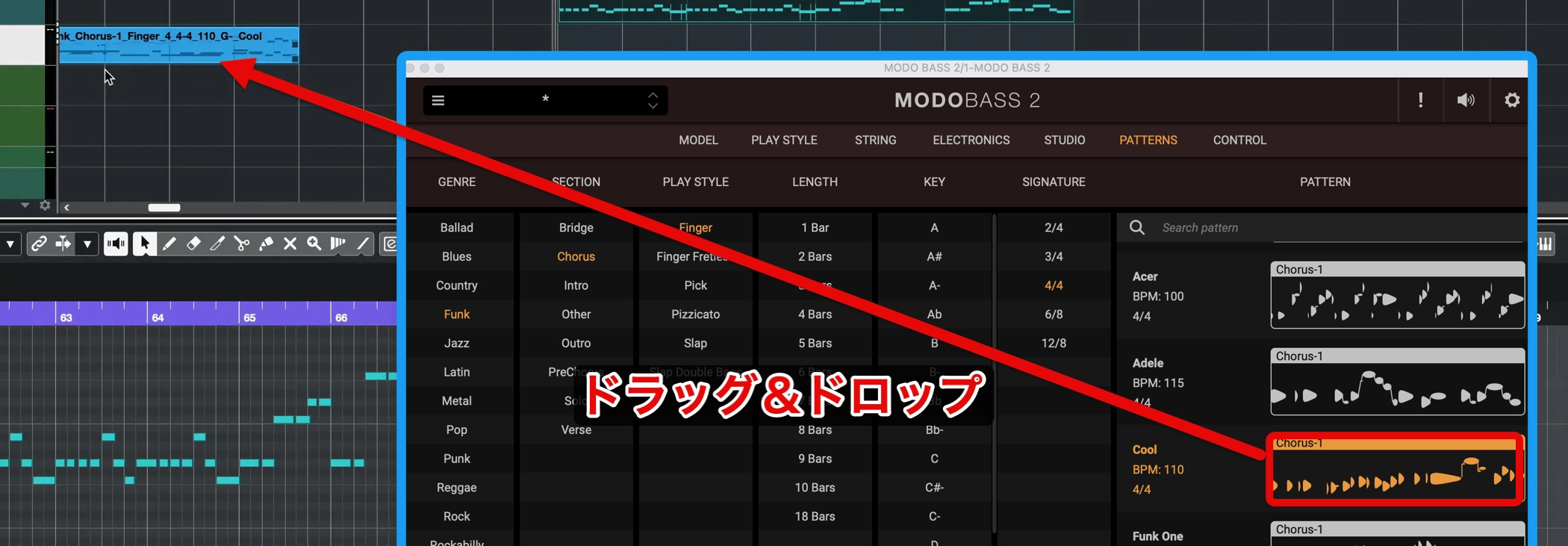

MODO BASS 2では「PATTERNS」タブが追加され、様々な演奏パターンを検索、使用することができるようになりました。

各種カテゴリーが表示され、ジャンル、曲のセクション、プレイスタイル、長さ、キー、拍子で絞り込むことができます。

視覚的にもフレーズを確認できるのは便利ですね。

ベーシストが演奏しているようなこなれたフレーズが多いため、ベースライン作りが苦手な方や、馴染みのないジャンルの要素を取り入れたい時に非常に重宝すると思います。

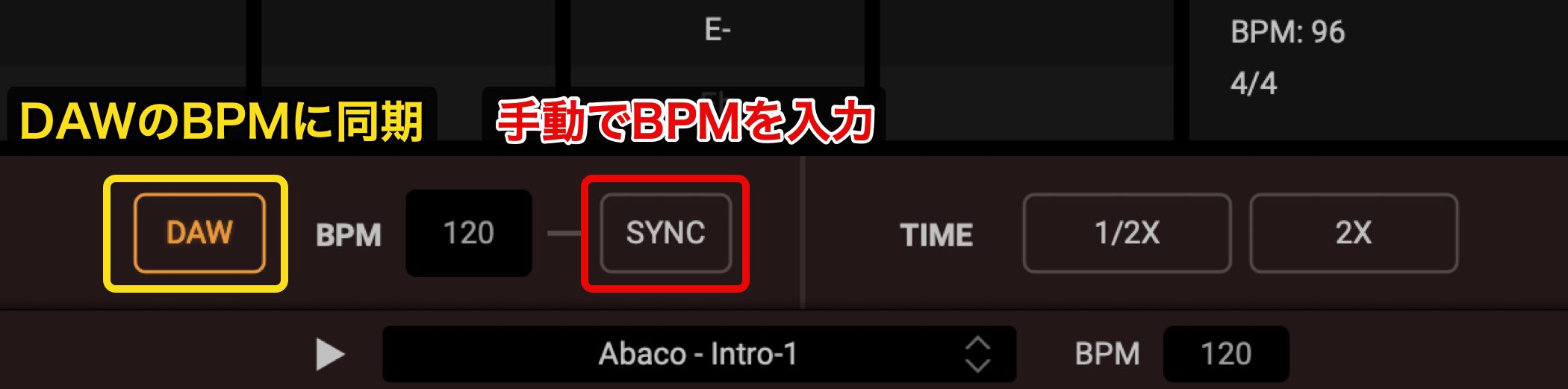

BPMは、DAWのBPMと同期させるか、手動で入力して指定することができます。

倍テンポ、ハーフテンポの設定も可能です。

気に入ったパターンはもちろんMIDIとしてトラックにドラッグ&ドロップすることができます。

以上、MODO BASS 2のアップデートされたポイントについてお届けしました。

フレットレスとアップライトの追加、パターン機能の追加の他は、着実にVer.1の機能を洗練させたという印象です。

使い込んでいくと、細かいところで改良されているのに気づくと思います。

ラインナップとしては、これまで通り、全ベースモデルが使用可能なフルバージョン、4モデルに限定し価格を落としたSEの選択が可能です。

※MODO BASS 1からのアップグレード/IK Multimedia製品からのクロスグレードはこちら

公式サイトでは、無料バージョンをダウンロードすることもできます。

気になった方は、ぜひチェックしてみてください!