コード進行の制作レベルを飛躍的に高める 「Scaler 3」 | 注目の新機能まとめ

コード進行作成の強い味方「Scaler」がパワーアップ!

人気作曲支援ツール「Scaler」がバージョン3として正式リリースされました。

今回のアップデートでは、インターフェースの刷新だけでなく、複数トラックの同時編集や外部プラグイン対応など、作曲プロセス全体をサポートする機能が多数追加されています。

本記事では、Scaler 3の新機能を中心に解説します。

「Scaler 3」の解説動画

主な新機能

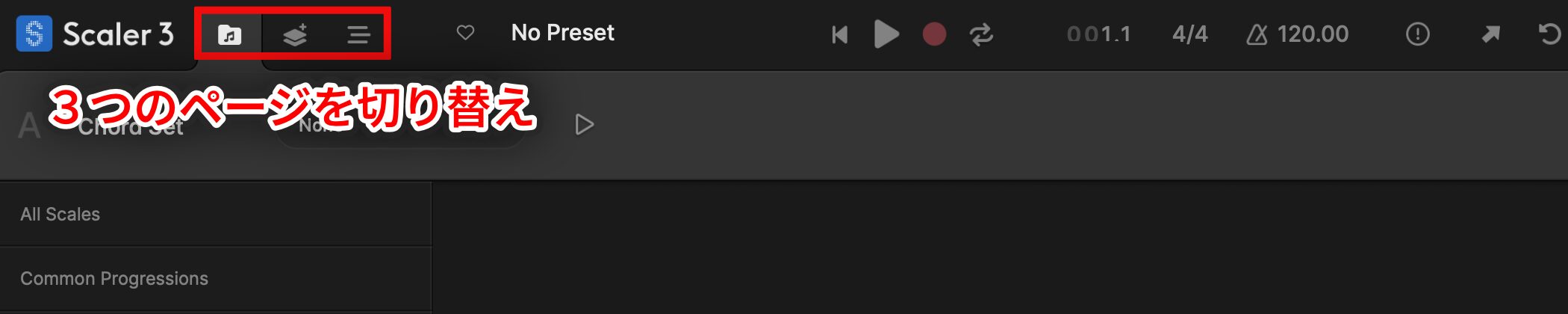

- 使いやすくなったデザイン : 3つのページ(Browse、Create、Arrange)で整理された画面構成

- スタンドアロンアプリケーション : DAWのプラグインだけでなく、独立したアプリとしても動作

- 外部プラグイン対応 : サードパーティ製の音源・エフェクトプラグインを直接使用可能

- 複数トラック編集 : DAWのように複数の楽器パートを追加して編集できる機能

- 無制限のタイムライン : 曲の長さに合わせて自由なコード進行を作成

3つの画面で構成されたインターフェース

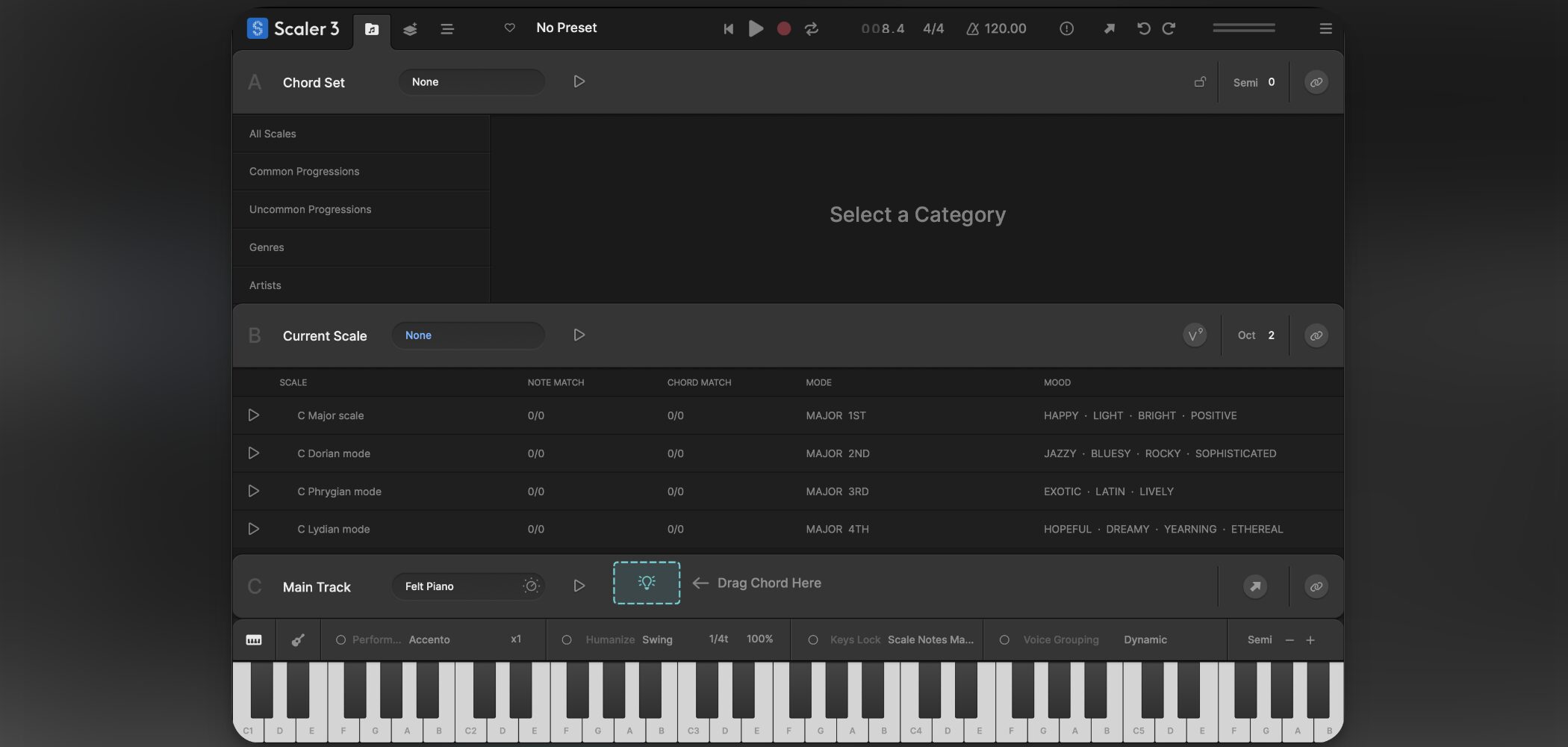

Scaler 3では、使いやすさを向上させるためにデザインが一新され、画面構成が「Browse」「Create」「Arrange」の3つの主要なページに整理されました。

「Browse」は主にChord Set(コード進行のパターン)とスケールを探索し、そこからコード進行を作成するためのページで、セクションA、セクションB、セクションCに分れています。

- セクションA(青) : 左側のカテゴリーからChord Setを探したり、「All Scales」をクリックして表示される右側のコンテンツでスケールの絞り込みが行えます。

- セクションB(緑) : セクションAでの絞り込み結果が反映され、使用可能なスケールが一覧で表示されます。

- セクションC(橙) : セクションAまたはセクションBの上部に表示されるコードをドラッグ&ドロップして、コード進行を作成できます。(複数コードを選択して同時にドラッグも可能)

Scaler 3では、セクションCのMain Trackで実際に使用するコード進行を作成していきます。

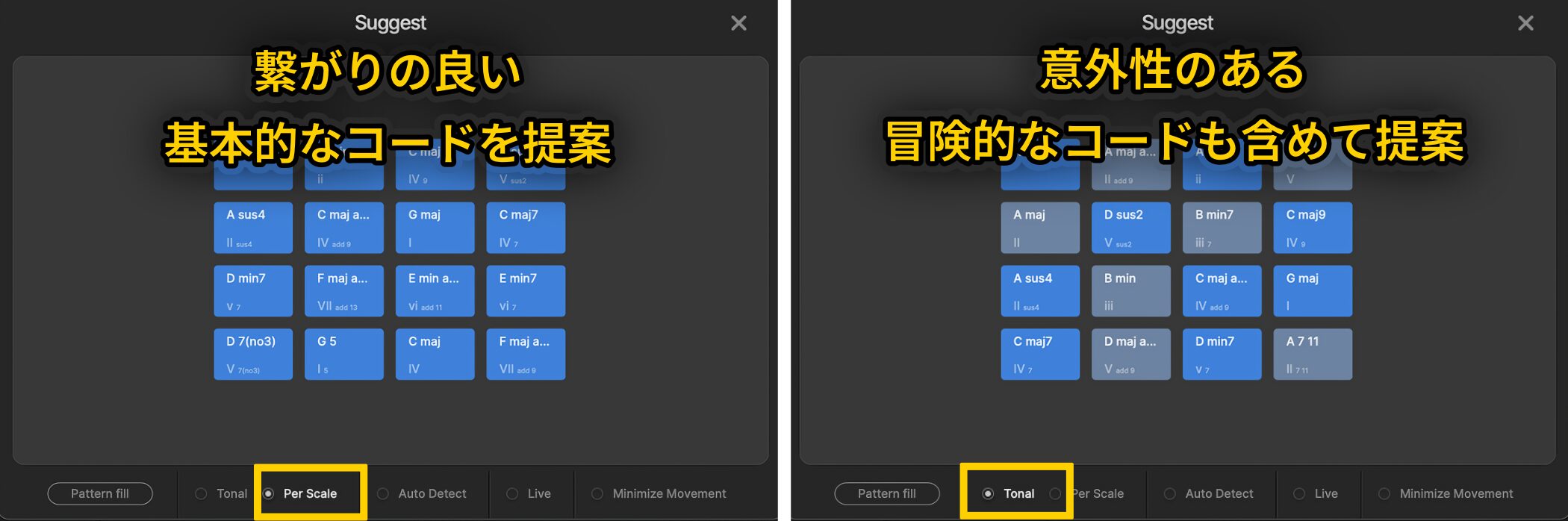

このとき、「次にどんなコードを使ったら良いか分からない」といった場合には、「Suggest」機能がおすすめです。

コードを選択した状態で電球アイコンをクリックします。

Suggest画面では、選択したコードに続けて使うと良さそうなコードを提案してくれます。

濃い青色のコードは調和しやすく、色が薄いほどより大胆なコードを示しています。

また、2種類のモードが用意されており、「Per Scale」モードでは繋がりの良い基本的なコード、「Tonal」モードでは意外性のある冒険的なコードも含めて提案してくれます。

曲のアイデアが全く浮かばないときは「Pattern Fill」ボタンを押すと、選んだモードに応じてScalerが自動でコード進行を作成してくれます。

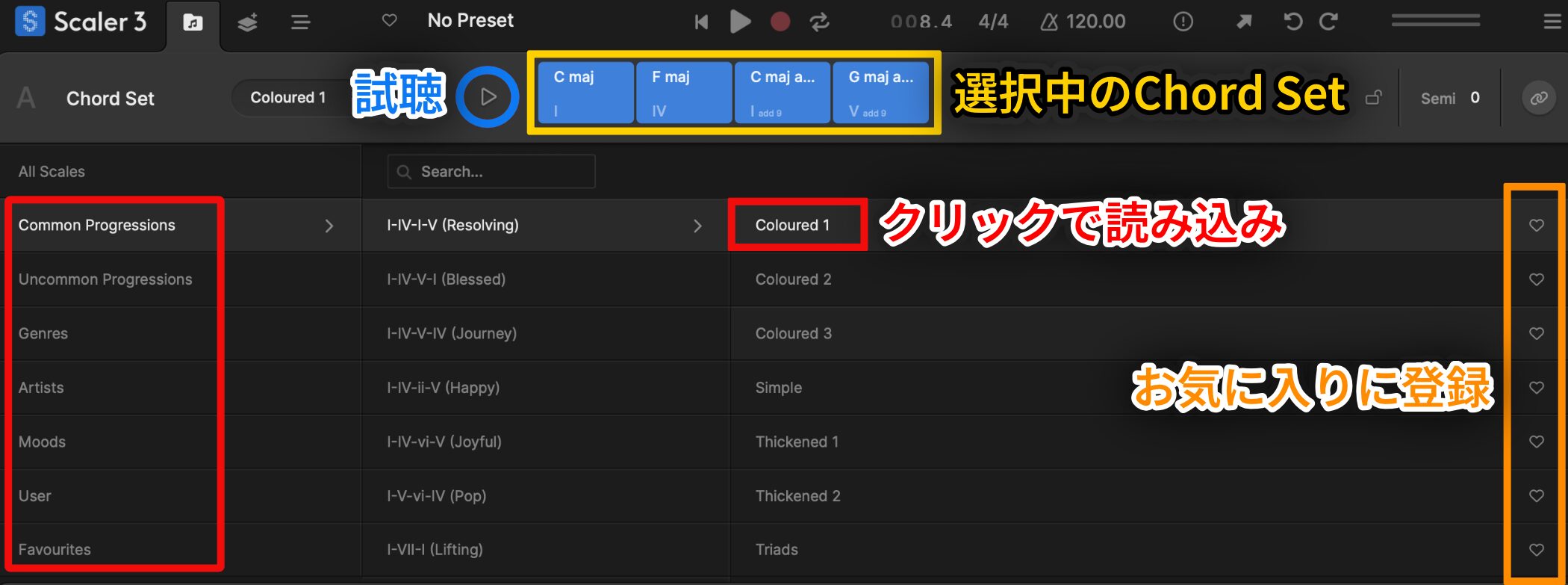

すぐに試せる豊富なChord Set

Scaler 3には、世界的に有名なアーティストや様々なジャンルのコード進行がChord Setとして多数収録されています。

クリックして読み込むとセクションAの上部にコード進行が表示され、「▷」のプレイボタンで試聴が可能です。

また、右側のハートマークを点灯することで、お気に入りに登録できます。

Chord Setには、以下のようなカテゴリーが用意されています。

- Common Progression : よく使われる定番のコード進行

- Uncommon Progressions : 少し珍しいコード進行

- Genre Sets : 音楽ジャンル別に整理されたコード進行

- Artist Sets : プロのアーティストによって作成されたコード進行

- Moods : 曲の雰囲気や感情に基づいて整理されたコード進行

- User Sets : 自身が作成し保存したコード進行

- Favourites : お気に入りに登録したコード進行

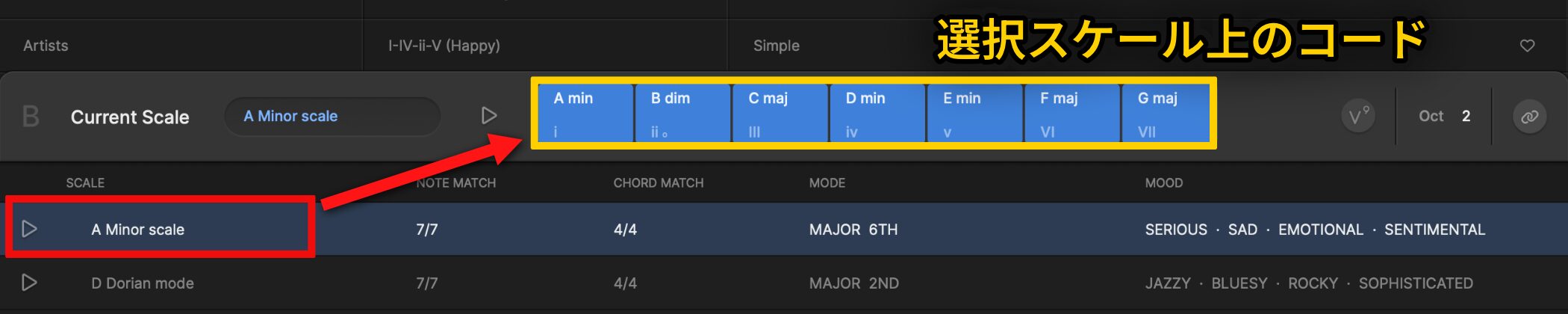

セクションBのCurrent Scaleでは、選択中のスケールで構成されたコードが表示されます。

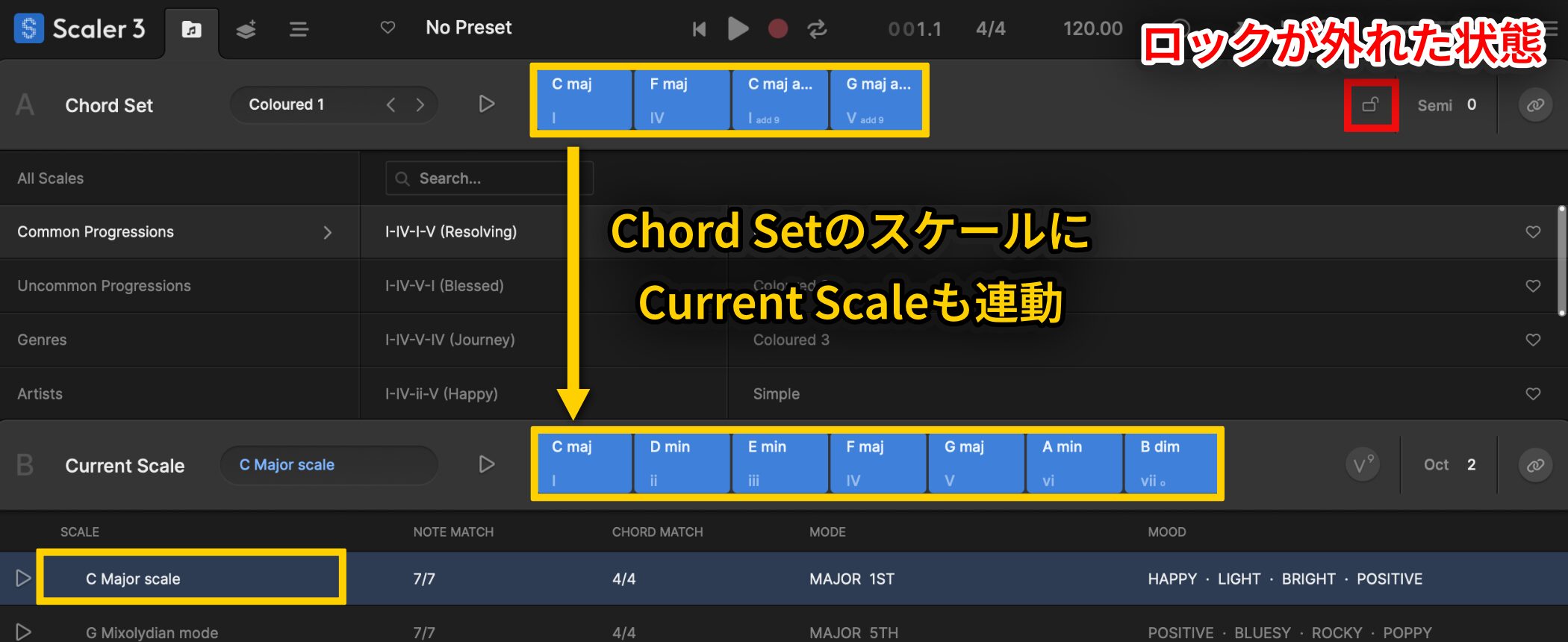

ただし、Chord Setはパターン毎にスケールが設定されており、右上の鍵アイコンが外れた状態(デフォルト)でChord Setを切り替えると、Current Scaleも自動的に連動します。

鍵アイコンをクリックしてロックすると、Chord SetをCurrent Scaleに固定することができます。

ロックすることで、すべてのChord Setが選択中のCurrent Scaleに連動するため、スケールが決まっている状態でChord Setを試したい際には、ロックしておくと便利です。

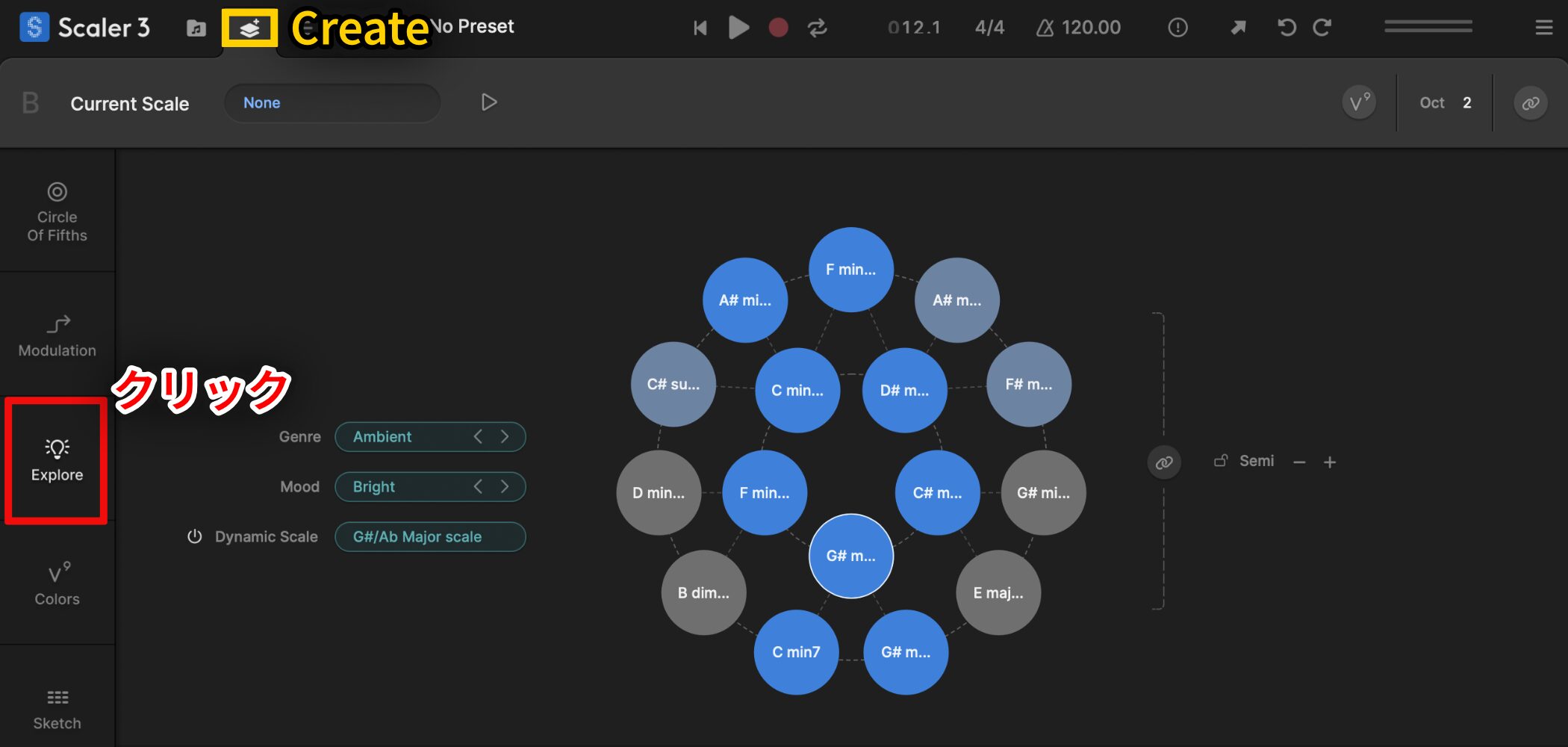

コードを直感的に探索できる「Explore」ページ

「Create」は新しいコードを探求し、独自のコード進行を作成するための主要なページです。

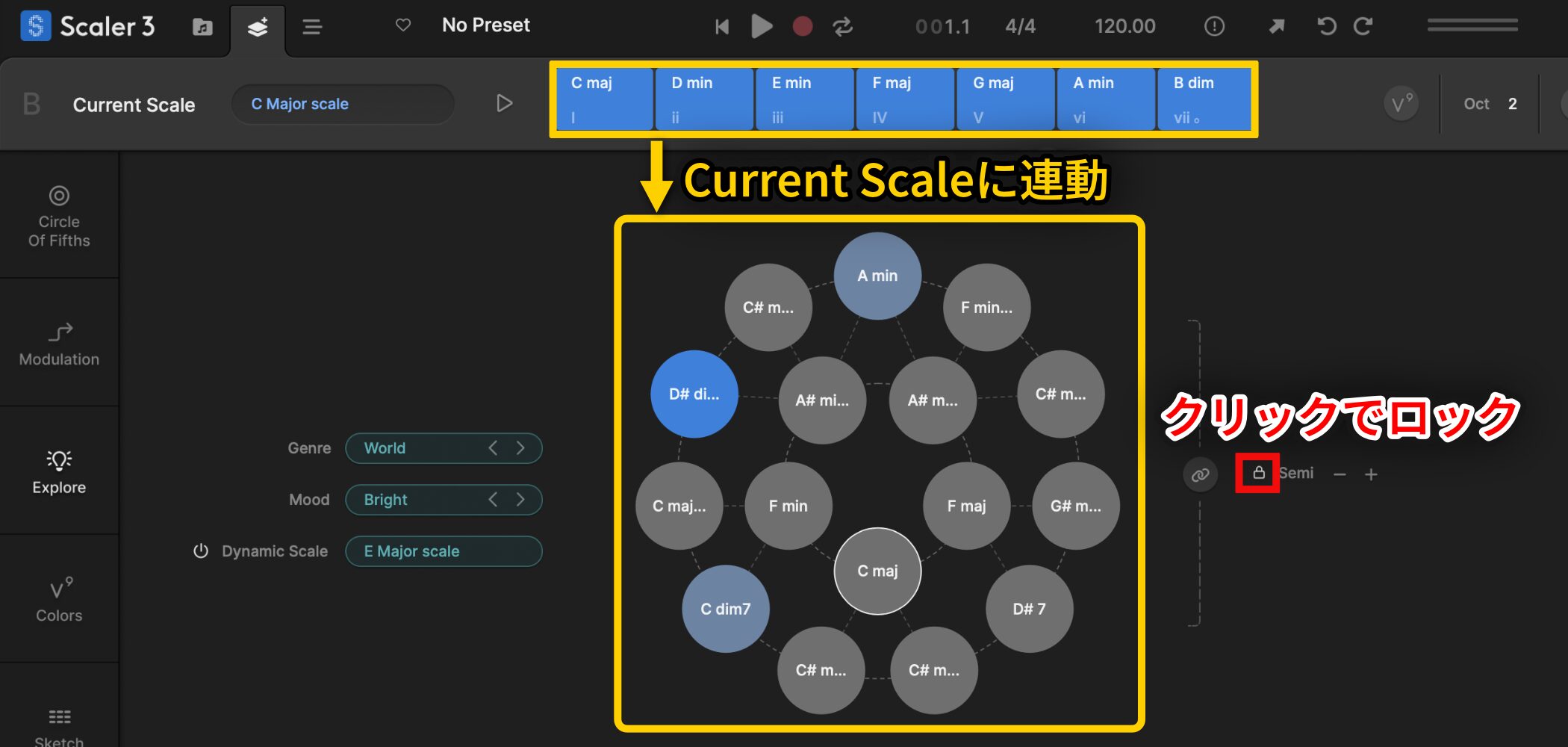

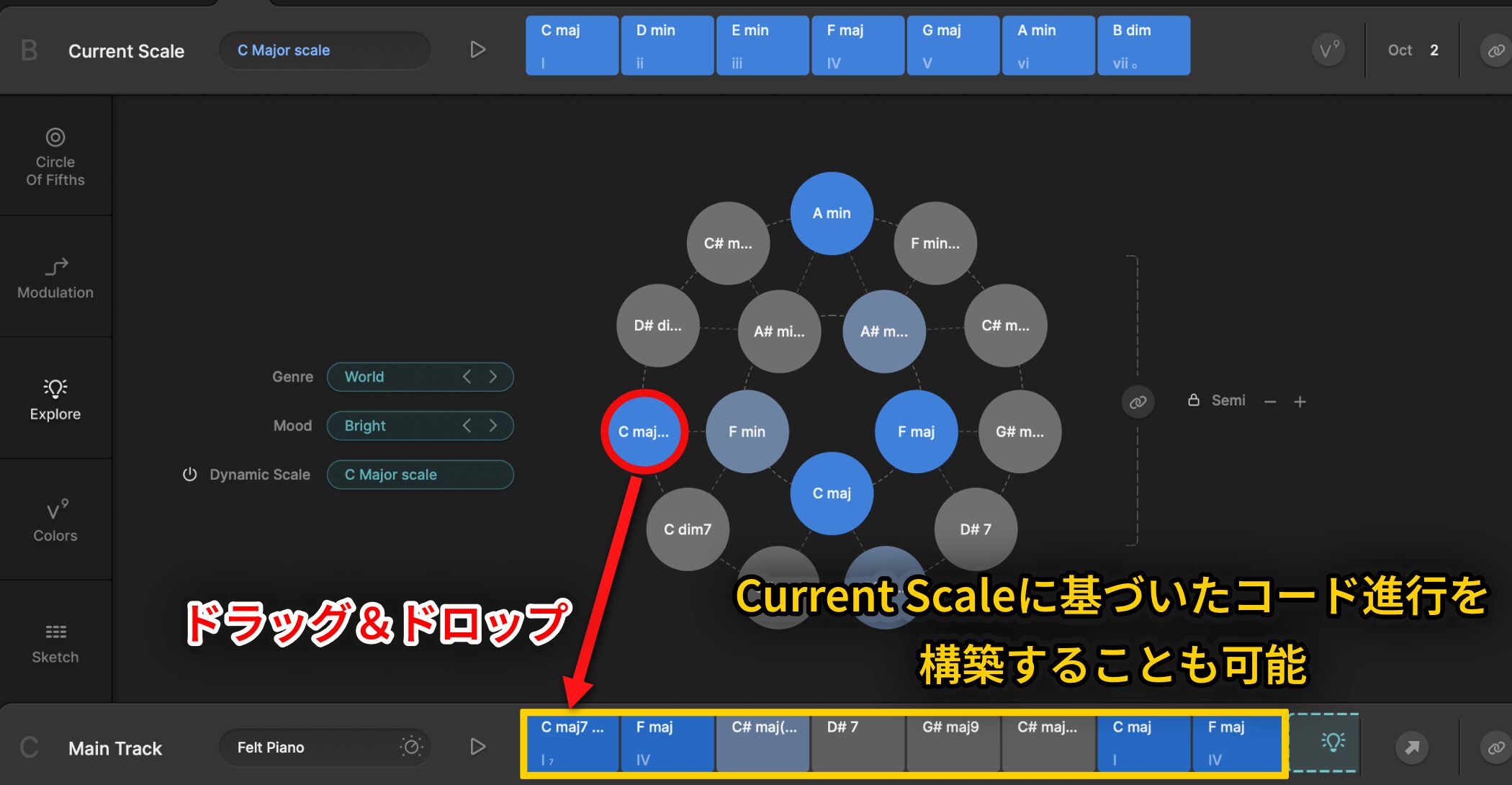

このなかの「Explore」は、コード関係を直感的に探索できる新しいページで、Scaler 3の目玉機能の1つと言えます。

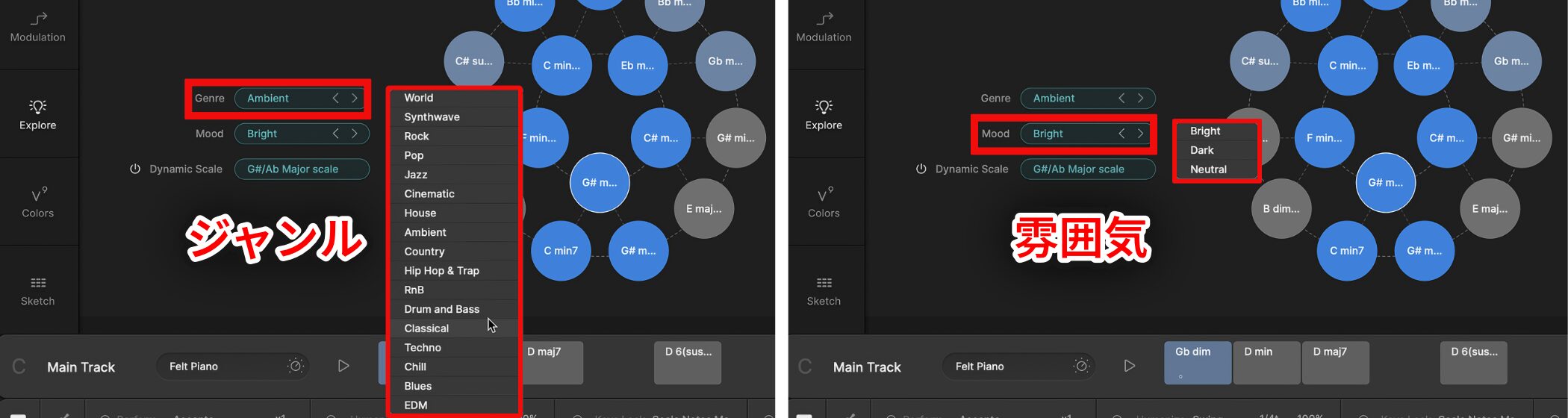

17種類の音楽ジャンルと3種類の雰囲気のなかから目的のものを指定すると、選択したカテゴリに合ったコードの候補が右側に表示されます。

作りたい曲のイメージから独自のコード進行を作成したいといった場合におすすめです。

「Dynamic Scale」機能を有効にしておくと、最後に選択したコードとの関連性が色で表示されます。

Suggest機能と同様に、濃い青色のコードは選択したコードと調和しやすく、色が薄いコードほどより冒険的で、色彩豊かな響きを持つ傾向があります。

コードを選ぶたびに表示が自動で更新されるため、特別な知識がなくても音楽的に自然なコードを簡単に見つけることができます。

また、鍵アイコンをロックすると、Exploreページに表示されるコード群は、選択中のCurrent Scaleに常に連動します。

これにより、指定したジャンルや雰囲気の特性を活かしつつ、自身で設定したスケールに基づいたコード進行を自由に作成することも可能です。

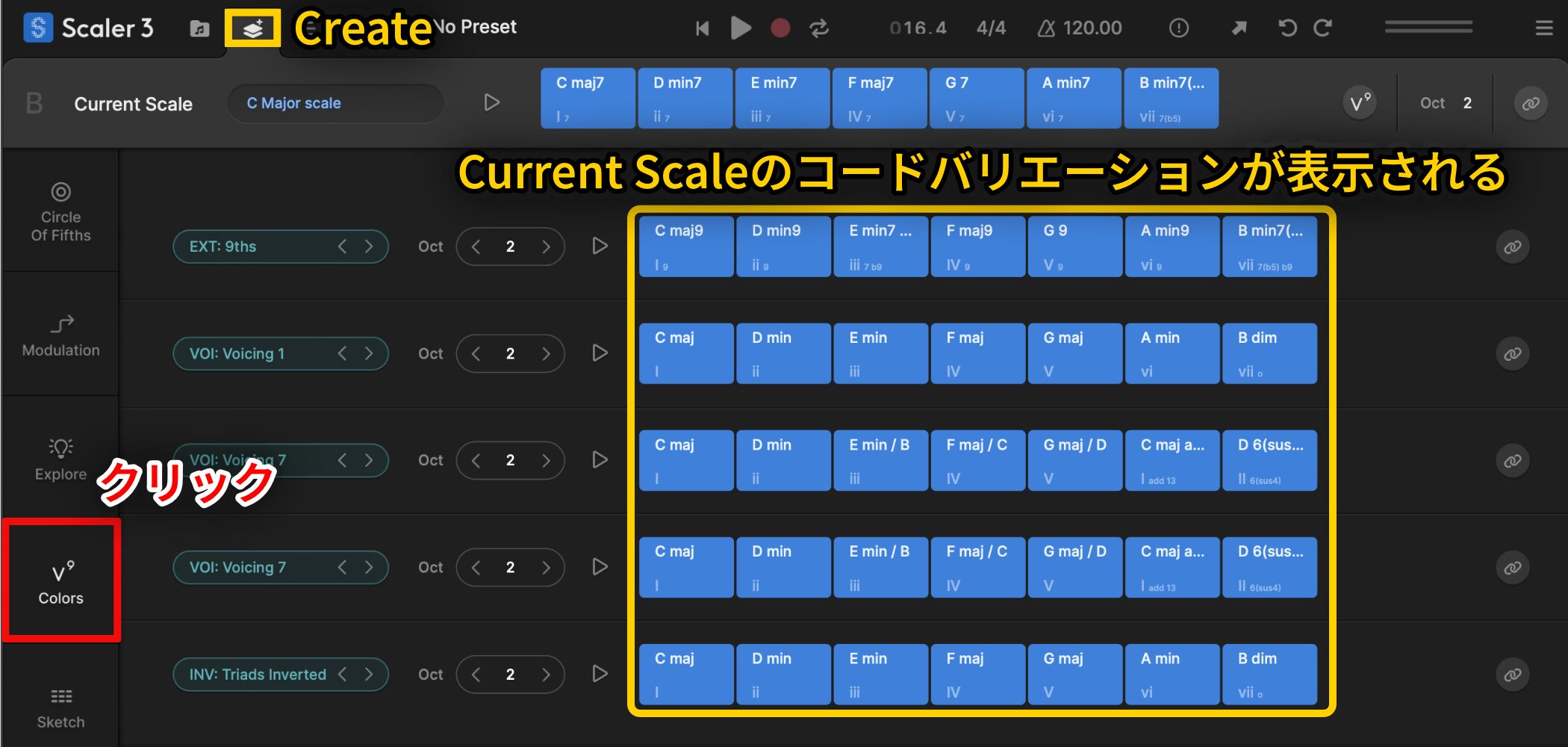

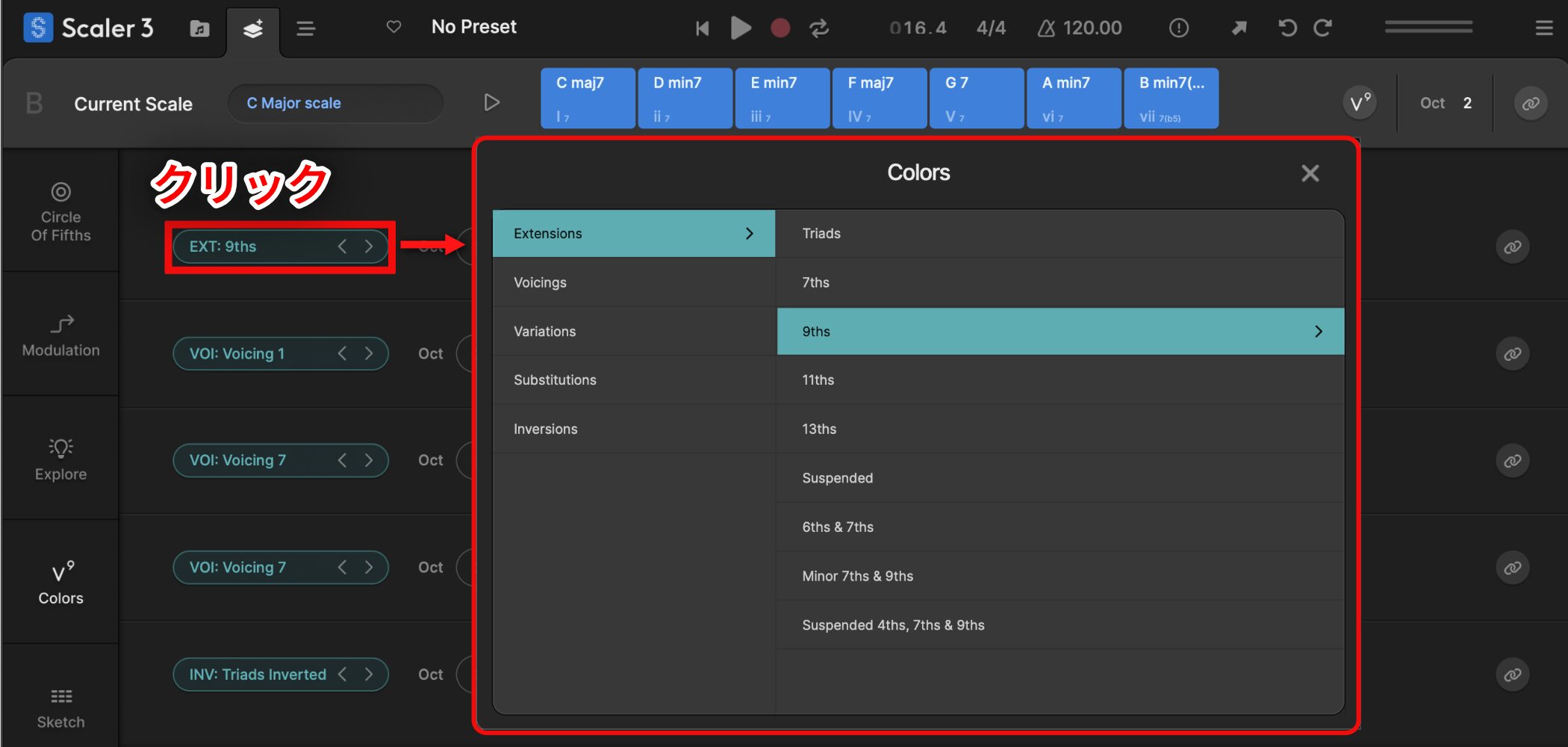

多彩なコードバリエーションを確認できる「Colors」ページ

「Colors」は、Current Scaleに対して、さまざまなバリエーションのコードを確認できるページです。

より複雑で面白い響きのコードを見つけたい時に便利です。

コードが5つの行にわたって表示され、それぞれの行で異なる種類の「カラー」(響きの変化)を指定できるため、コードのバリエーションを簡単に試聴できます。

Colorsで選べる項目の詳細は、下記のとおりです。

- Extensions : 7th, 9th, 11th, 13thなどのテンションノートを追加

- Voicings : コードの構成音の重ね方を変更

- Variations : 1つのコードに対するバリエーションを表示

- Substitutions : 代理コードに置き換え

- Inversions : コードの順番を変更(転回形)

DAWライクな編集環境を実現する「Arrange」ページ

Scaler 3の最大の特徴とも言えるのが、DAWのようなマルチトラック編集が可能な「Arrange」ページの追加です。

セクションCのMain Trackで作成したコード進行を土台として、複数の楽器パートを重ねたり音源を変更したり、演奏内容の編集やサウンドの調整を行ったりと、作曲のアイデアを具体的な楽曲へと発展させるための強力なツールが揃っています。

画面左上の「+」ボタンをクリックすると「Motions」の画面が開き、プロのミュージシャンによって作成された多彩なMotion(演奏パターンのMIDIクリップ)を選択できます。

Motionのビジュアルの箇所をクリックした状態で長押しすると演奏内容を試聴でき、ダブルクリックでMotionを読み込んだMIDIトラックがシーケンサー上に作成されます。

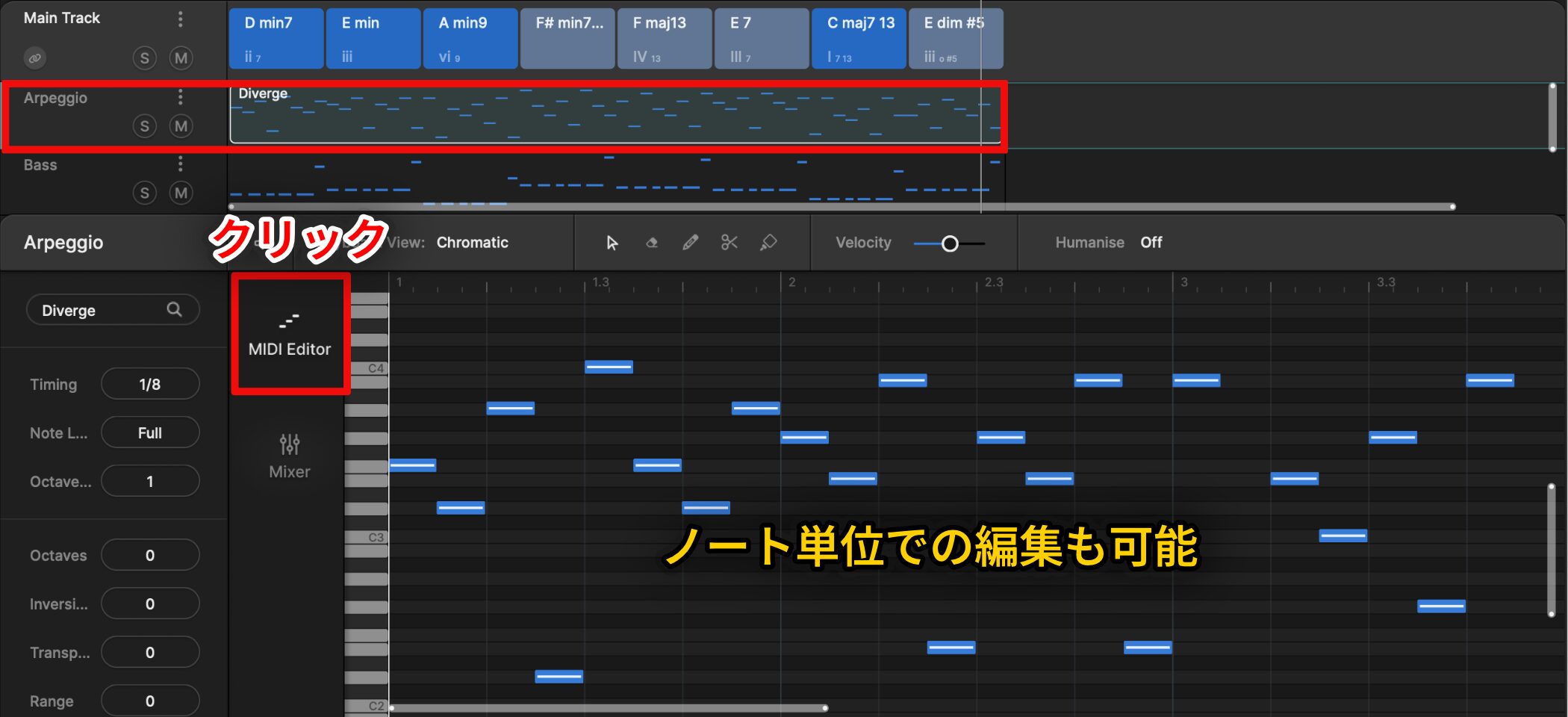

演奏内容を編集する

シーケンサー上では右上のBarを変更し、ハサミツールでコードやMIDIクリップをカットして、移動やコピーなどの編集が行えます。

トラックを選択して「MIDI Editor」を開くと、ノート単位での細かい編集も可能です。

虫眼鏡アイコンの箇所をクリックすると「Motions」の画面が開き、同じタイプの他のMotionに変更することができます。

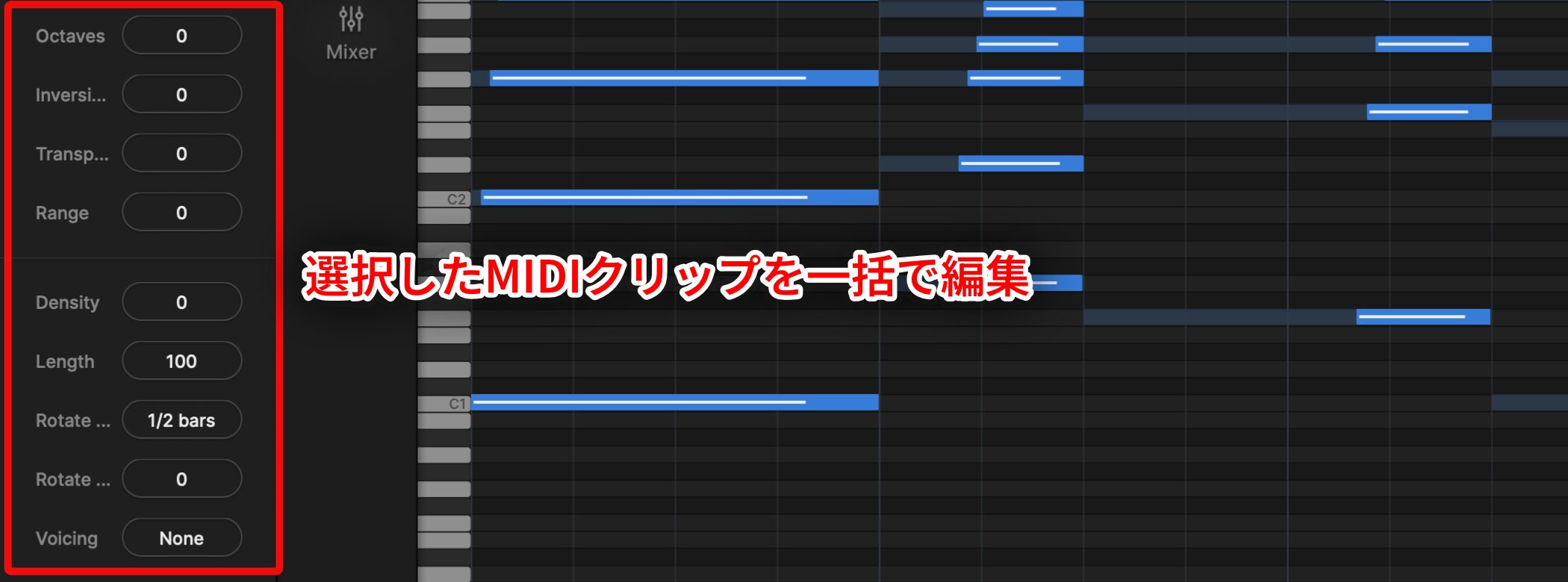

サイドバーでは、選択したMIDIクリップやMain Trackのコードクリップに対して、一括で編集を加えるための項目がまとめられています。

表示される項目はMotionの種類によって異なりますが、下記は多くのMotionタイプで共通して利用できます。

- Octaves : クリップ全体のノートのピッチをオクターブ単位で上下に移動

- Inversion : クリップ内のノートの転回形を変更

- Transpose : クリップ全体のノートを半音単位で上下に移調

- Range : クリップ内のノートの音域(最高音と最低音の間隔)を拡大・縮小

- Density : クリップ内のノートの密度(音数)を増減

- Length : クリップ内のノートの長さを増減

- Rotate Resolution : ノートをずらす際の単位を選択

- Rotate Increment : 設定したRotate Resolutionに従って、クリップ内のノートを前後にずらす

- Voicing : クリップに適用するボイシング(コードの音の重ね方)のプリセットを選択

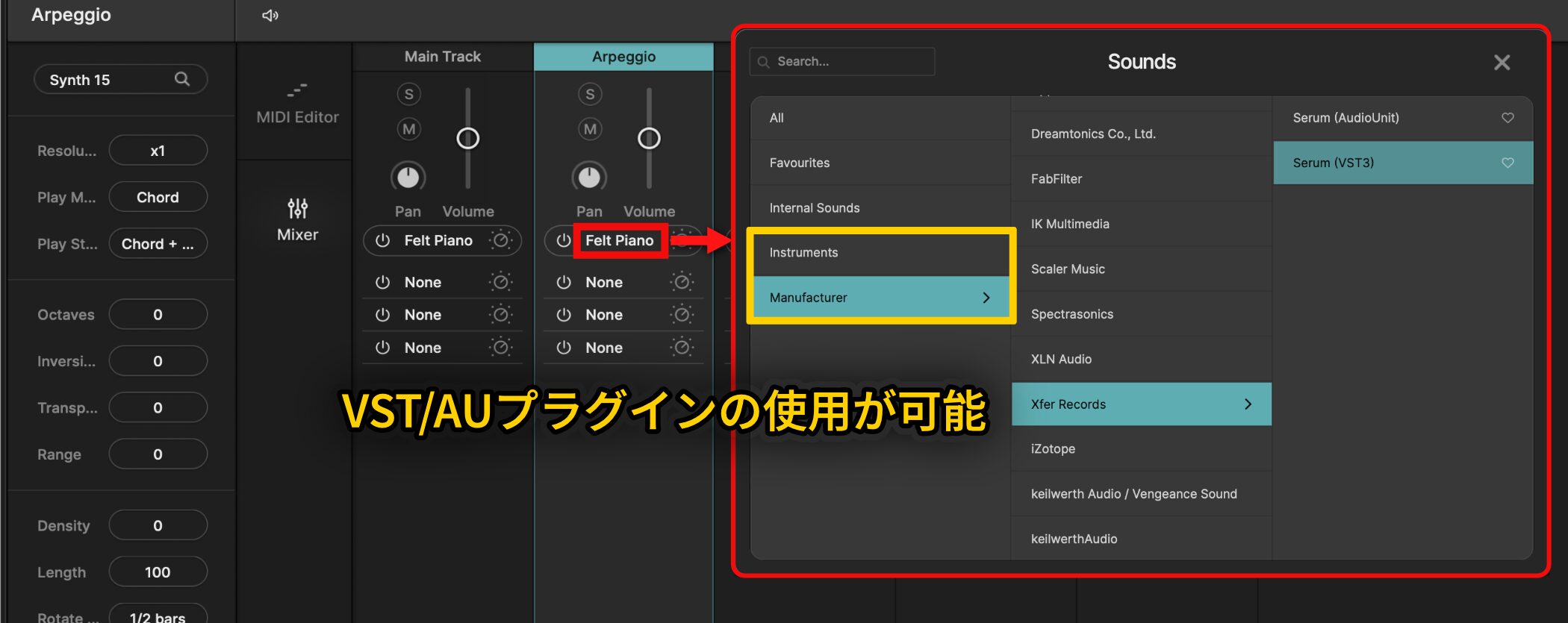

サウンドを変更し調整する

Scaler 3には、各トラックの音量、パン、ソロ、ミュートなどを調整するためのミキサー機能も用意されています。

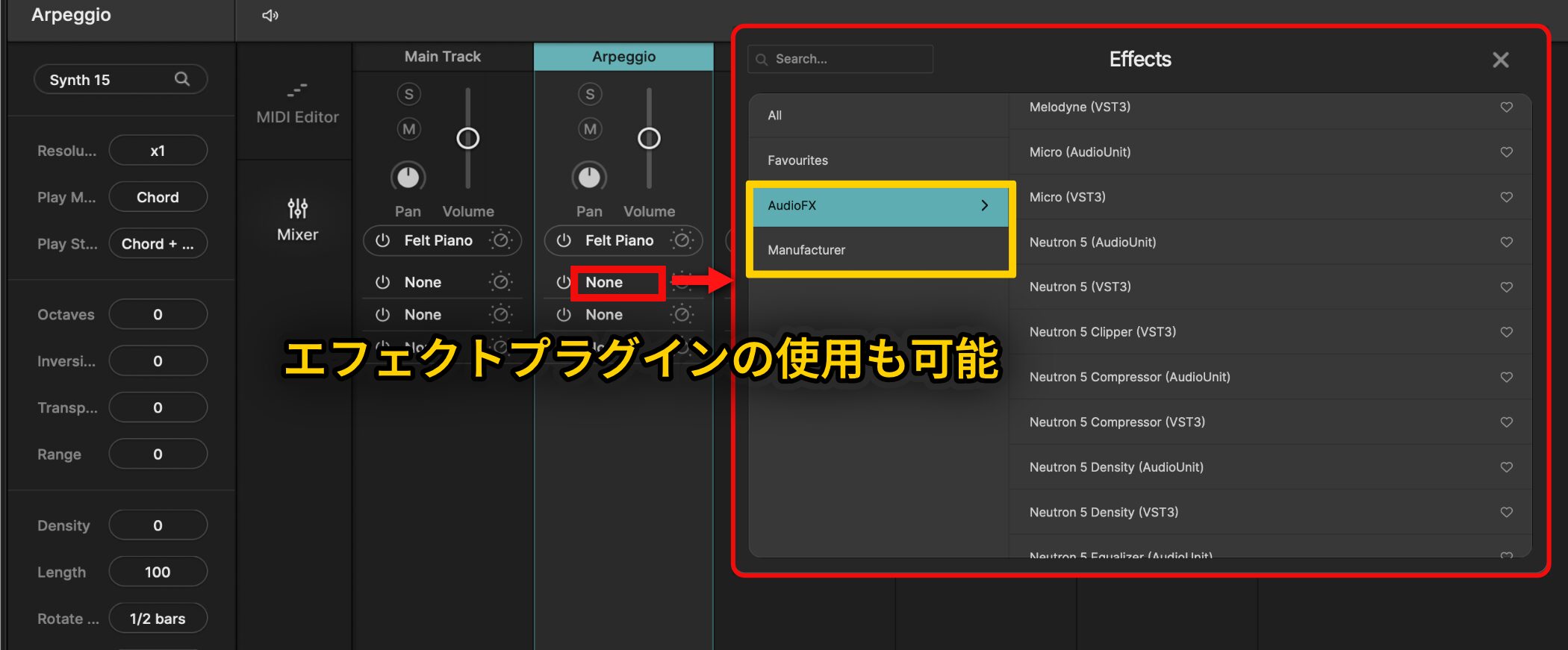

各チャンネルの赤枠のスロットをクリックすると「Sounds」の画面が開き、「Internal Sounds」から内蔵音源に変更できるほか、外部のVST/AUプラグインを使用することが可能です。

「Instruments」から選択するか、「Manufacturer」ではメーカー別にリストが表示されています。

また、その下のスロットからはエフェクトプラグインも追加でき、お気に入りのサウンドやエフェクトを活用した本格的な音作りがScaler内で行えます。

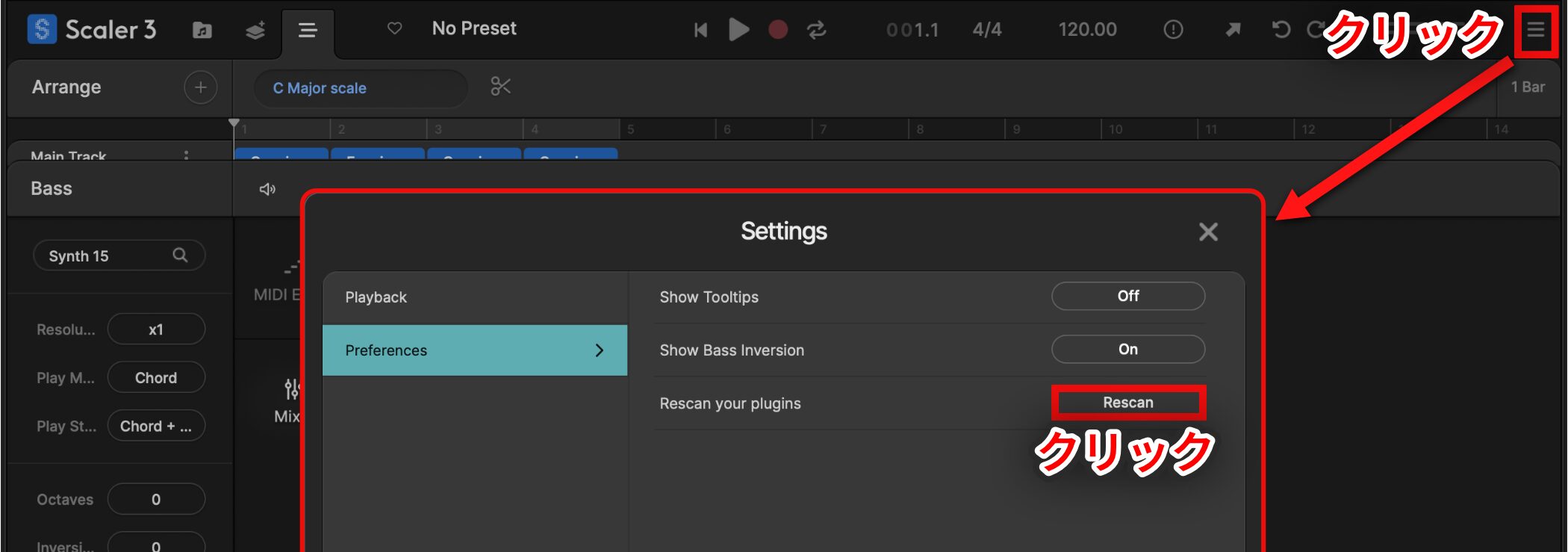

もし外部プラグインが表示されない場合は、右上から「Settings」の画面を開いて「Preferences」のなかの「Rescan」をクリックし、Scalerの再起動を試してみてください。

システム要件

対応OS : Windows 8以降,macOS 10.14以降 (IntelまたはApple Silicon対応)

対応形式 : スタンドアロン, VST, VST3, AU, AAX

互換性 : 64 ビットのみ対応(32bit非対応)

トライアル版について

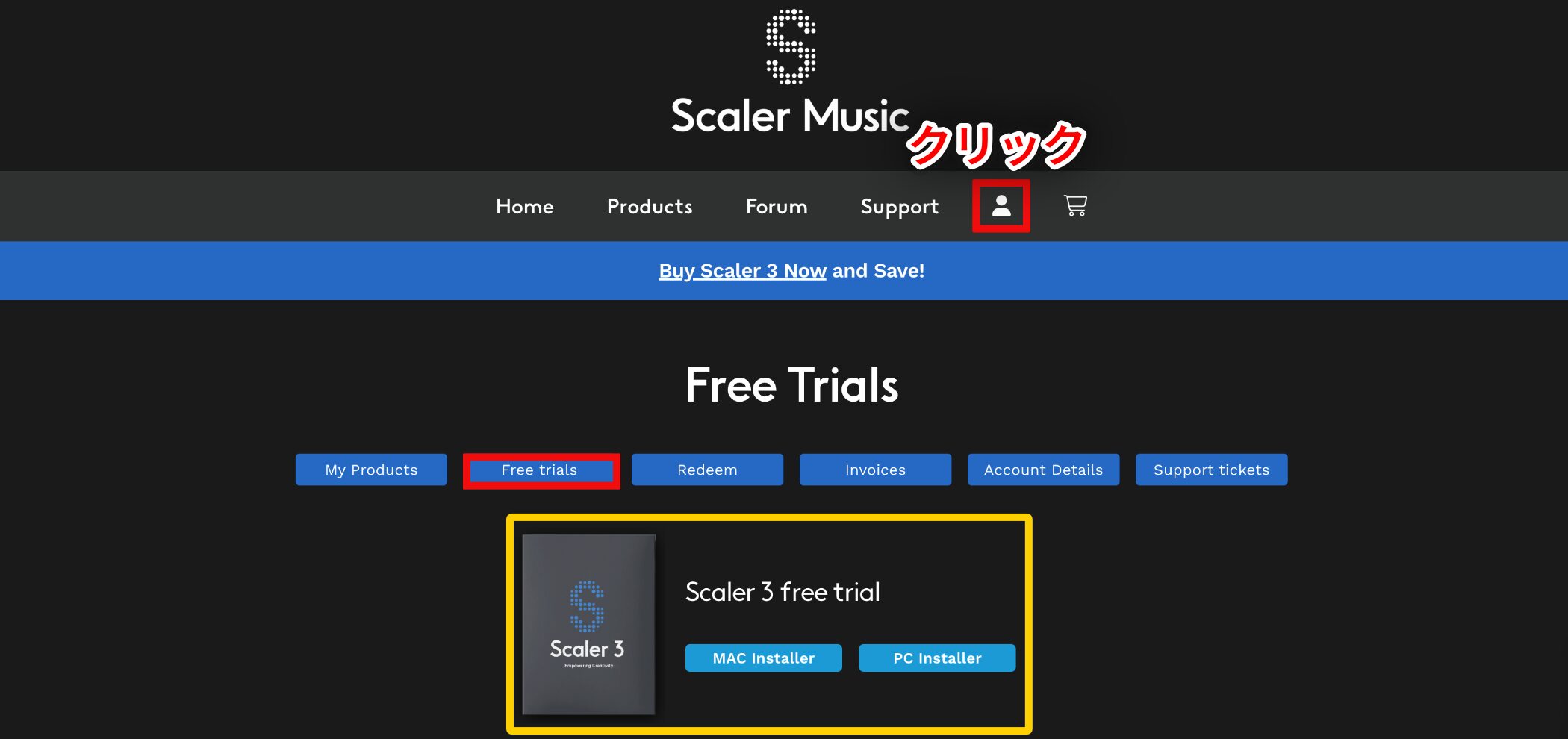

Scaler 3は、無料で全機能を試用できる14日間のトライアル版が用意されています。

Scaler Musicにログインすると、マイアカウントの「Free trials」からダウンロードが可能です。

※アカウントをお持ちでない方は、アカウント作成を行なってください。

いかがだったでしょうか。

Scaler 3はアップデートとともに、より直感的にコード進行を作成できるようになったため、音楽理論が苦手といった方にもおすすめです。

さらに、コード進行作成ツールの枠を超え、総合的な音楽制作ツールへと進化したことで、作曲のアイデア出しから編曲のスケッチまで幅広い活躍が期待できます。

ぜひこの機会にチェックして、新たな楽曲制作の可能性を探索してみてください!

- CATEGORY:

- DTMのための音楽機材・ソフト紹介