セカンダリー・ドミナント④ 実践編 1/音楽理論講座

セカンダリードミナントを活用する

前回までで、セカンダリー・ドミナントを使用した楽曲を分析し、どのように使用されているかを確認してきました。

今回は、今まで出てきたコード進行に、セカンダリー・ドミナントを取り入れて、アレンジしてみましょう。

では、まず最初に第22回目と23回目で出てきたカノン進行に、セカンダリー・ドミナントを取り入れたアレンジをしてみましょう。

オリジナルはキー=Dメジャーですが、解説ではKey=Cメジャーで確認していきます。

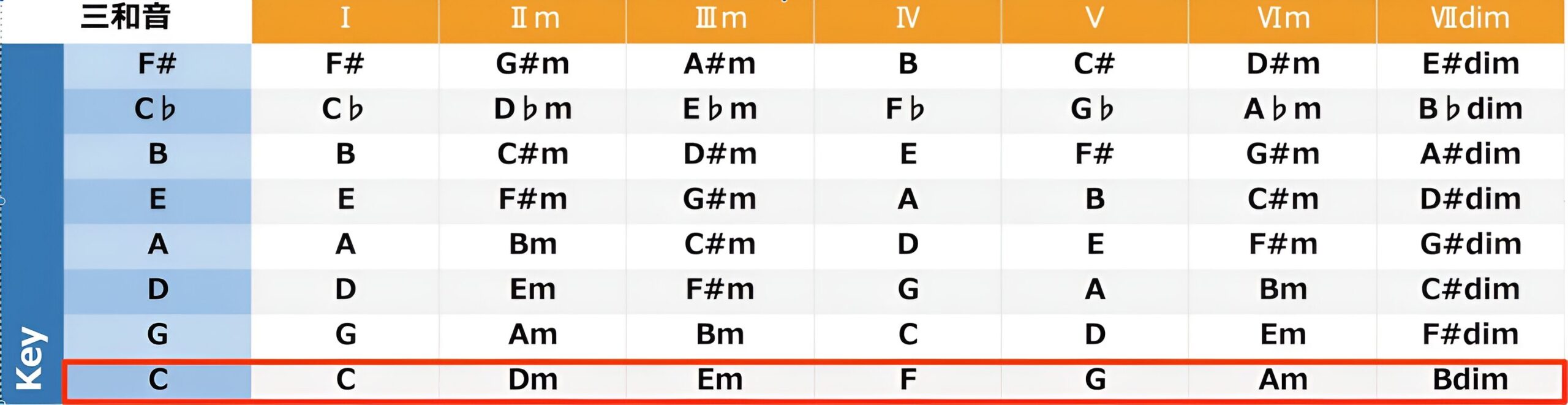

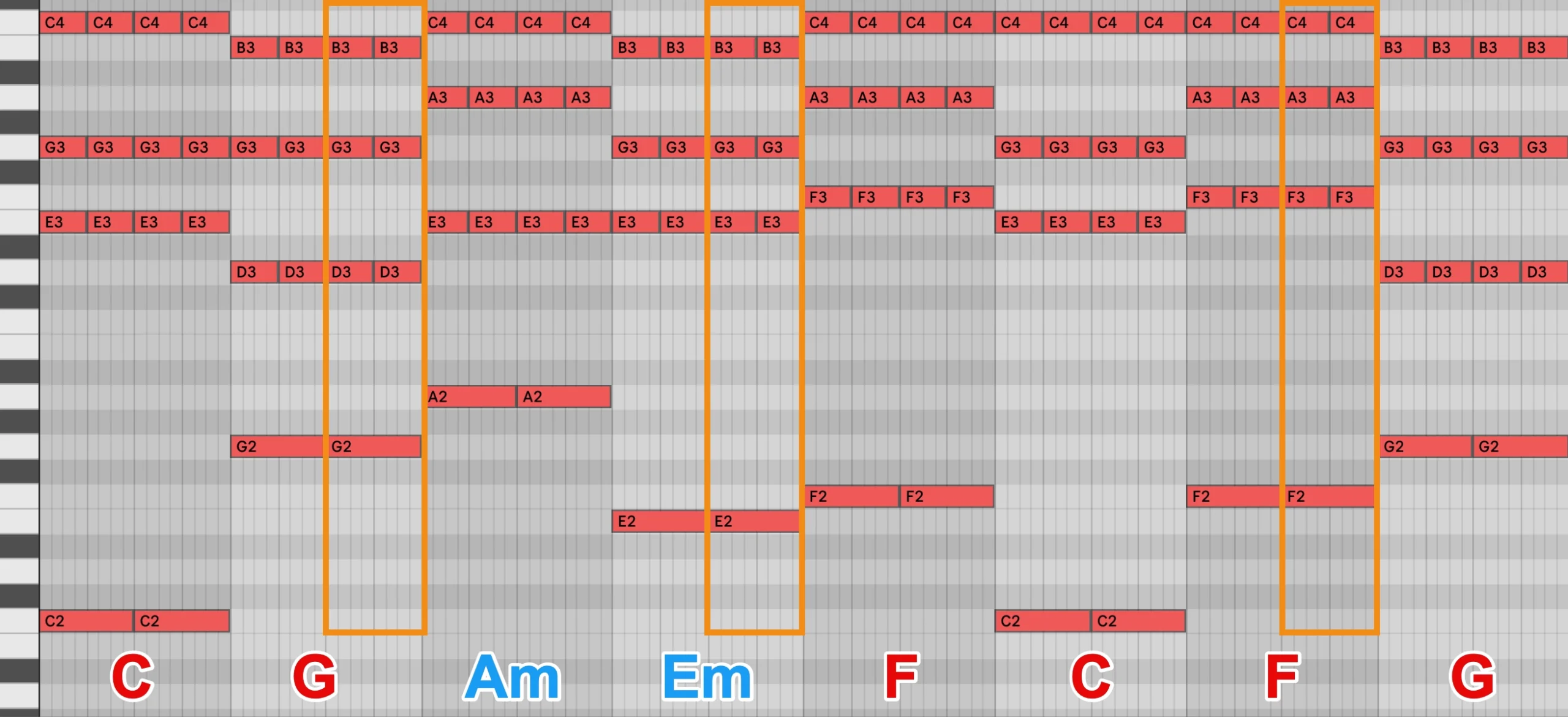

カノンの進行を分析し、ローマ数字を振り分けた結果、上の画像のようになりました。

このローマ数字の箇所に、スケール音を入れて作り上げていきましょう。

こちらの表に従って当てはめていきます。

Key=Cメジャーの場合は

C→G→Am→Em→F→C→F→G

ですね。

MIDIを用意してみました。

もちろん他の箇所にも入れることは可能ですが、今回はオレンジで囲んだ箇所に、セカンダリー・ドミナントを取り入れてみましょう。

ここで今までの内容を思い返してみましょう。

V7/VI

AmをImと捉えた場合のV7(V)はE7(E)です。

V7/IV

FをIと捉えた場合のV7(V)はC7(C)です。

V7/V

GをIと捉えた場合のV7(V)はD7(D)です。

では、これを取り入れてみましょう。

このようになりました。

✳︎ボイシングは変えてあります。

今までの内容を使用し、解析してみましょう。

上記のコード進行は、まだ先になりますが他のテクニックを学ぶ際に比較として出てきますので、打ち込んだMIDIを取っておくことをお勧めします。

もちろん、他の箇所に入れることもできますね。

カノン進行感は残ったままですが、次のコードを早く聴きたい、緊張から安定の連続の印象が強いですね。

意識して聞いてみたり、打ち込んだものをスロー再生してみるとトライトーンや、3和音の場合はリーディングトーンからの動きが感じ取れるかと思います。

次回も今まで出てきた進行に取り入れて確認していきますが、コードだけではなくメロディーにも新たな可能性があるというところを意識してみましょう。