セカンダリー・ドミナント③/音楽理論講座

ダブルドミナント ドッペルドミナント

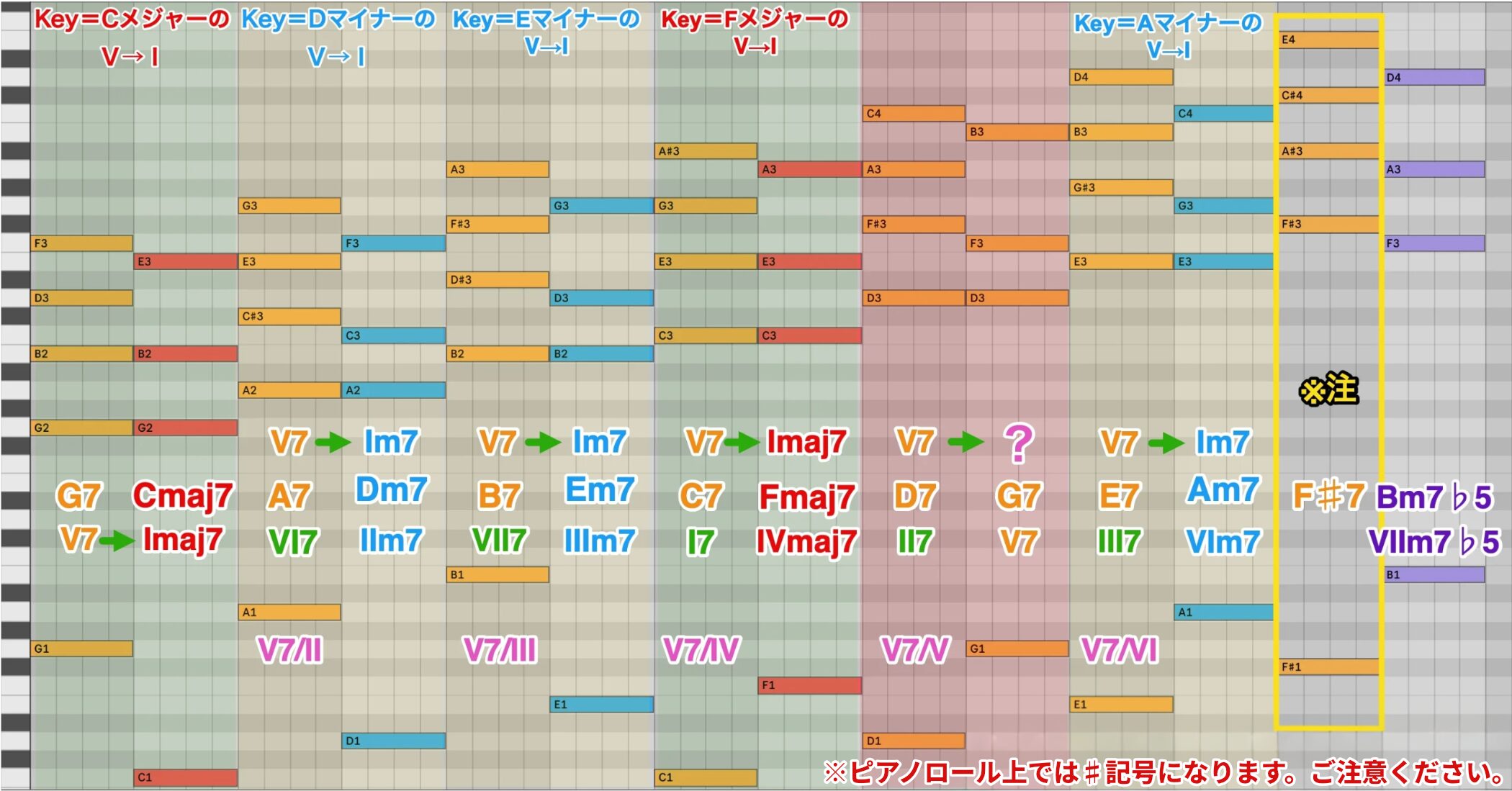

前回は「V→I」という解決の動きを、他のメジャー・ダイアトニックコードにもつけることでセカンダリードミナントを確認していきました。

その中で、5番目のコード・7番目のコードに他にない違和感を感じたその原因について、今回は解説していきます。

前回のおさらいとして、「7番目のコードの動きはまれにセカンダリードミナントとして説明されることもありますが、m7♭5、dimは解決先のIとしては不安定すぎるため、基本的にVIIdimやVIIm7♭5にセカンダリードミナントはないと考えることが多い」という内容でした。

Key=Cメジャーで確認していきます。

実際に聴いてみましょう。

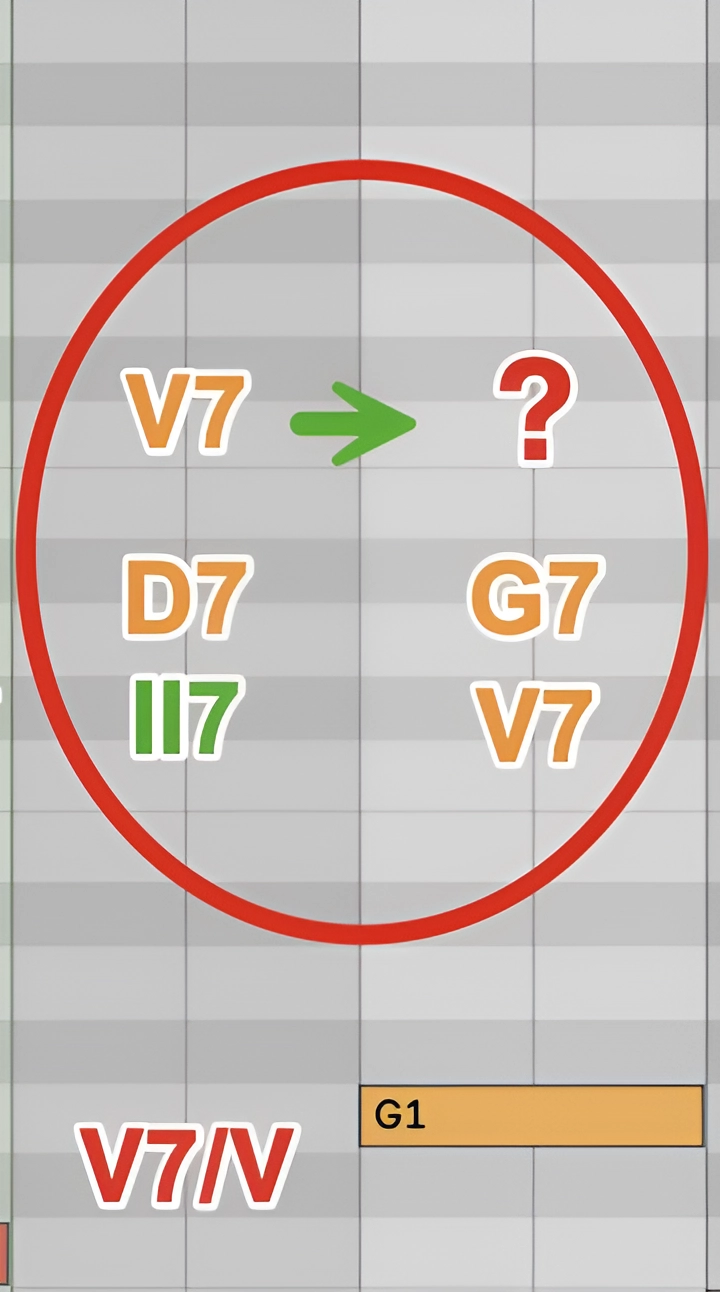

V7/V

続いて5番目のコードも確認してみましょう。

Gへ進行した際には解決感を得られましたが、ブルースなどに馴染みがない方はG7へ進行した際に違和感を感じるかもしれません。

もう一度聴いてみましょう。

このコードはⅡ7から強進行して、主音(トニック)のダイアトニックコードのドミナントコードⅤ7に進行します。

つまり、そのキーのドミナントコードに進行するセカンダリードミナントコードということになります。

これにより、機能と役割も若干異なってきます。

今回は、この5番目の箇所を掘り下げていきます。

ダブル・ドッペルドミナントについて

5番目の箇所は、特別に名前がついています。

その名前は、ダブル・ドミナント、ドッペルドミナント(ドッペルドミナンテ)などが一般的です。

「ダブル」は英語、「ドッペル」はドイツ語で、「二重の」などの意味になります。

セカンダリードミナントは、部分転調して次のコードに解決する役割をしていました。

一例として、部分転調で一瞬Key=Fメジャーなどがあります。

V7/IV

先ほどのV7/Vのボイシングを整えて確認してみましょう。

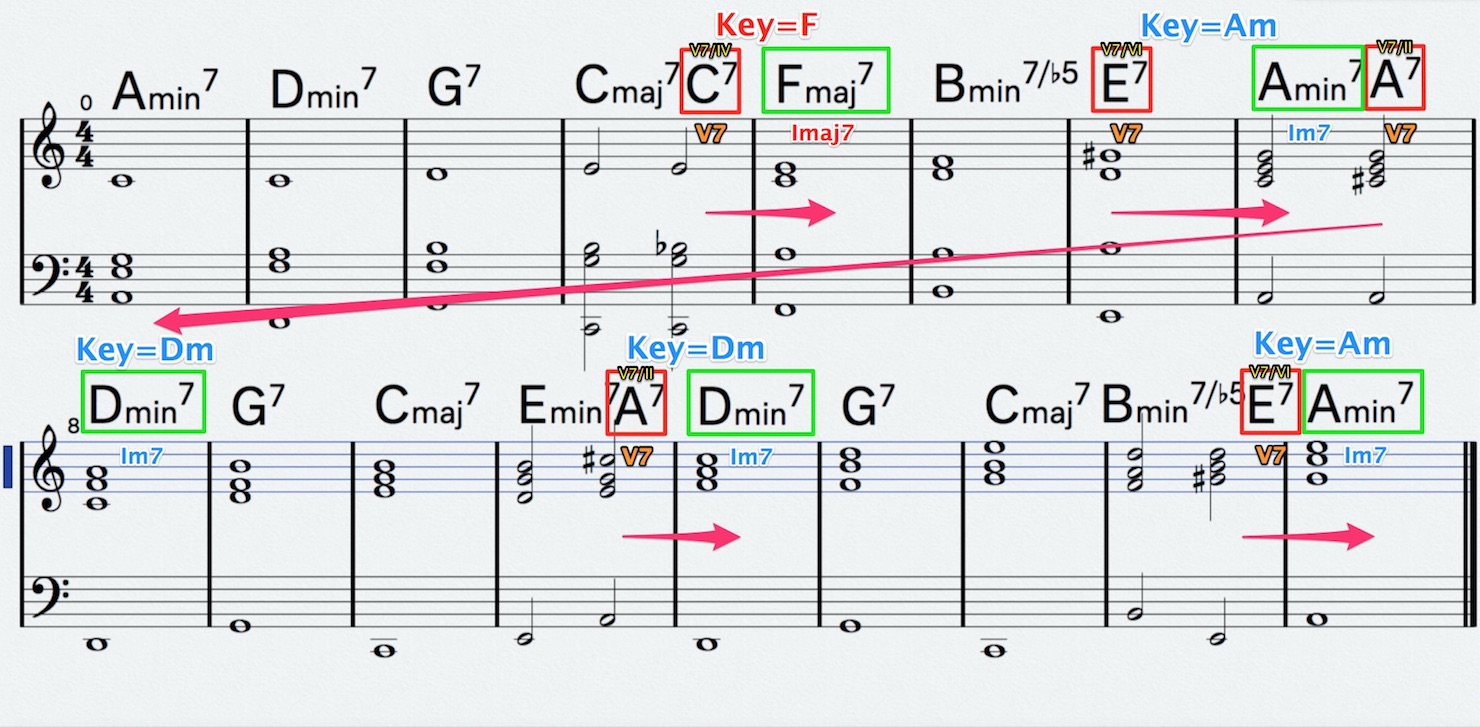

このII7(V7/V)→Ⅴ7の進行はトライトーンが平行に半音下行して、Ⅴ7のトライトーンへつながるという特徴があります。

4和音同士の場合は、どちらもドミナント・セブンス・コードですので、トライトーンが連続で出てくるということですね。

上記はKey=Cのダブルドミナント部分だけですが、ルートを強進行にしドミナント・セブンスコードを滑らかにつなげてみます。

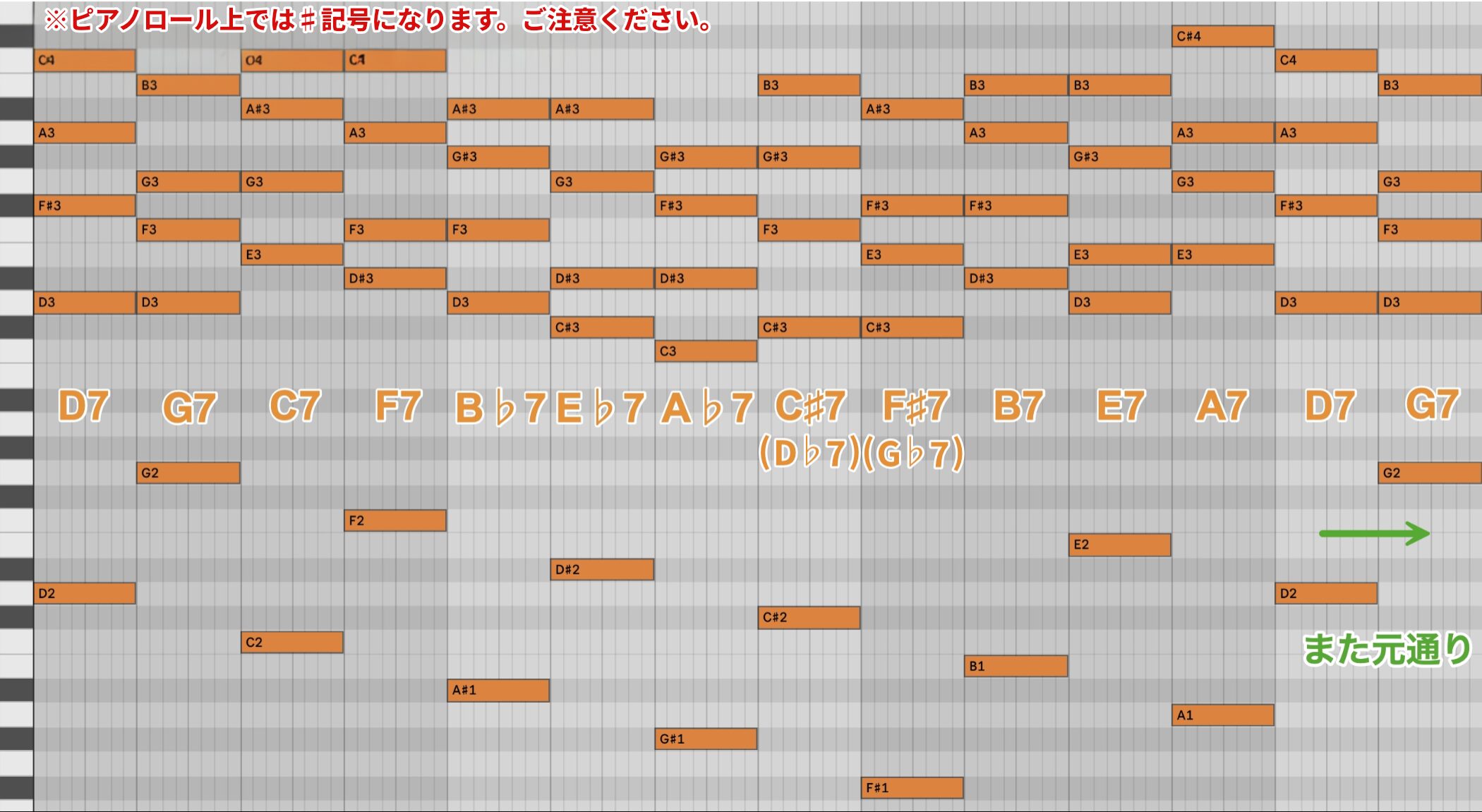

そうするとコードが、D7→G7→C7→F7→B♭7→E♭7→A♭7→C#7(D♭7)→F#7(G♭7)→B7→E7→A7→またD7→G7→…といったようになります。

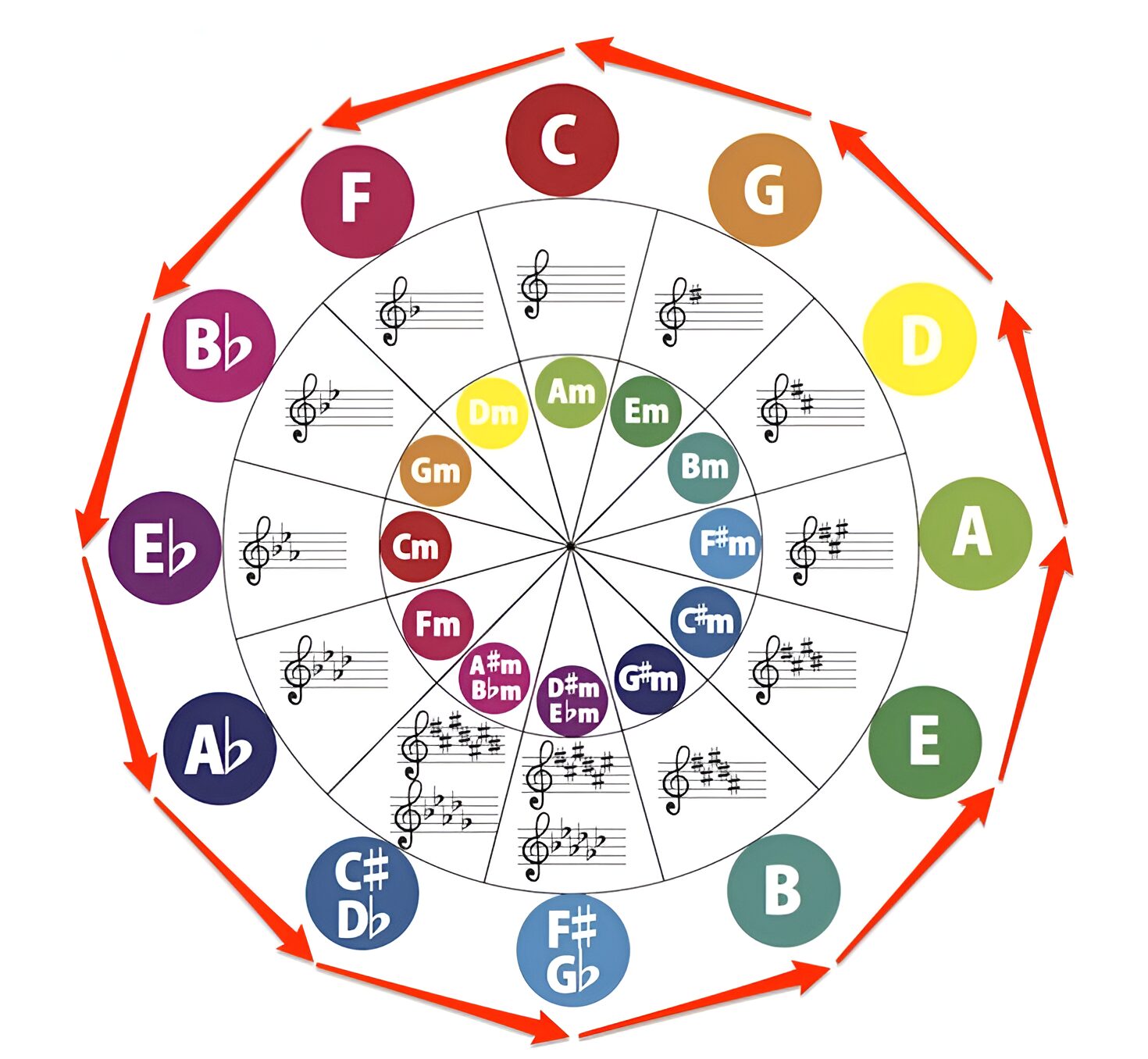

この並び、何か思い出しませんか。

そう、5度圏の並びです。

各キーのドミナント・コードが並んでるイメージでもいいですね。

上記を利用すれば、さまざまなキーに転調し、最終的に落ち着くことができそうです。

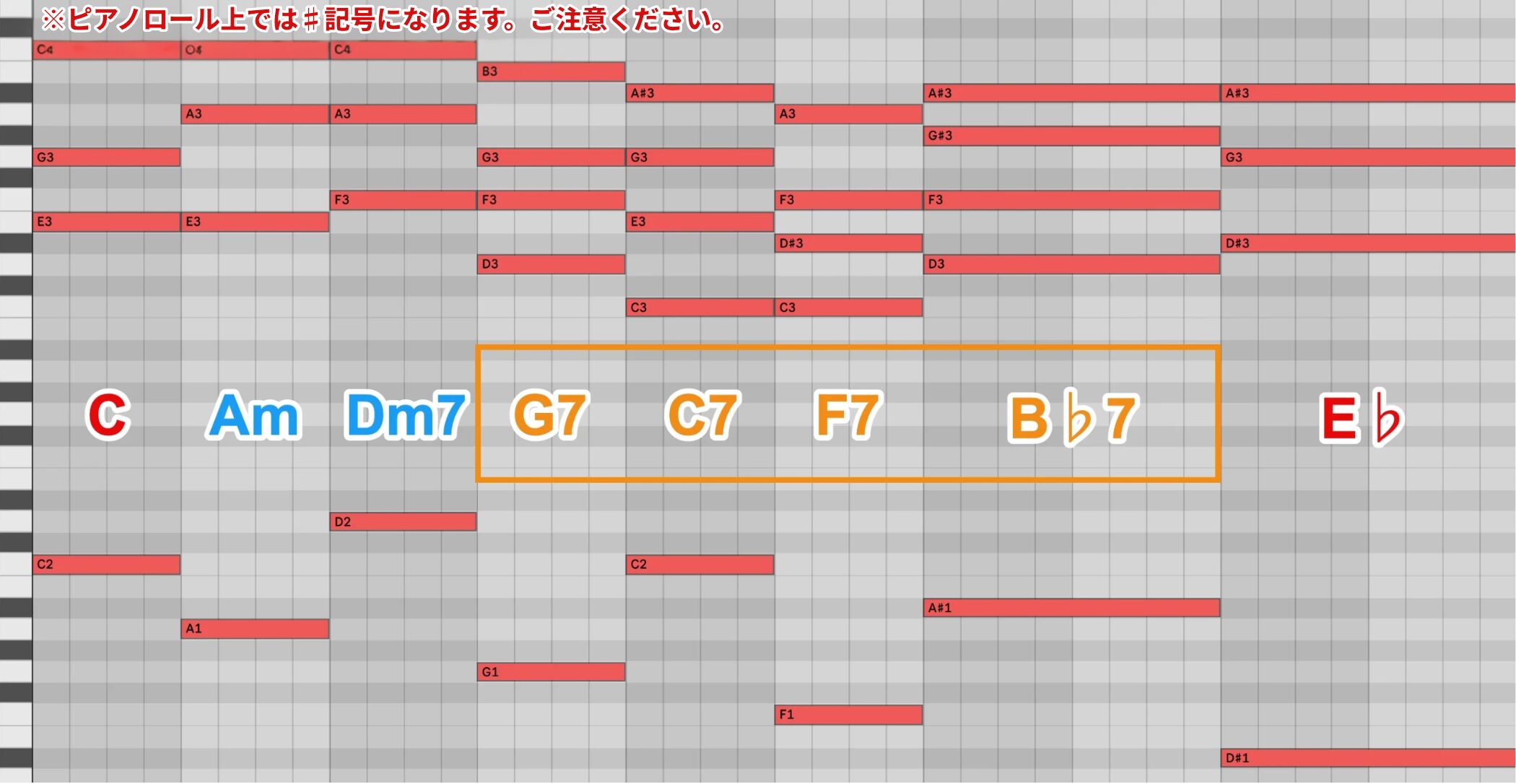

実際にやってみましょう。

元のキーはCですが…

E♭メジャーに落ち着きましたね。

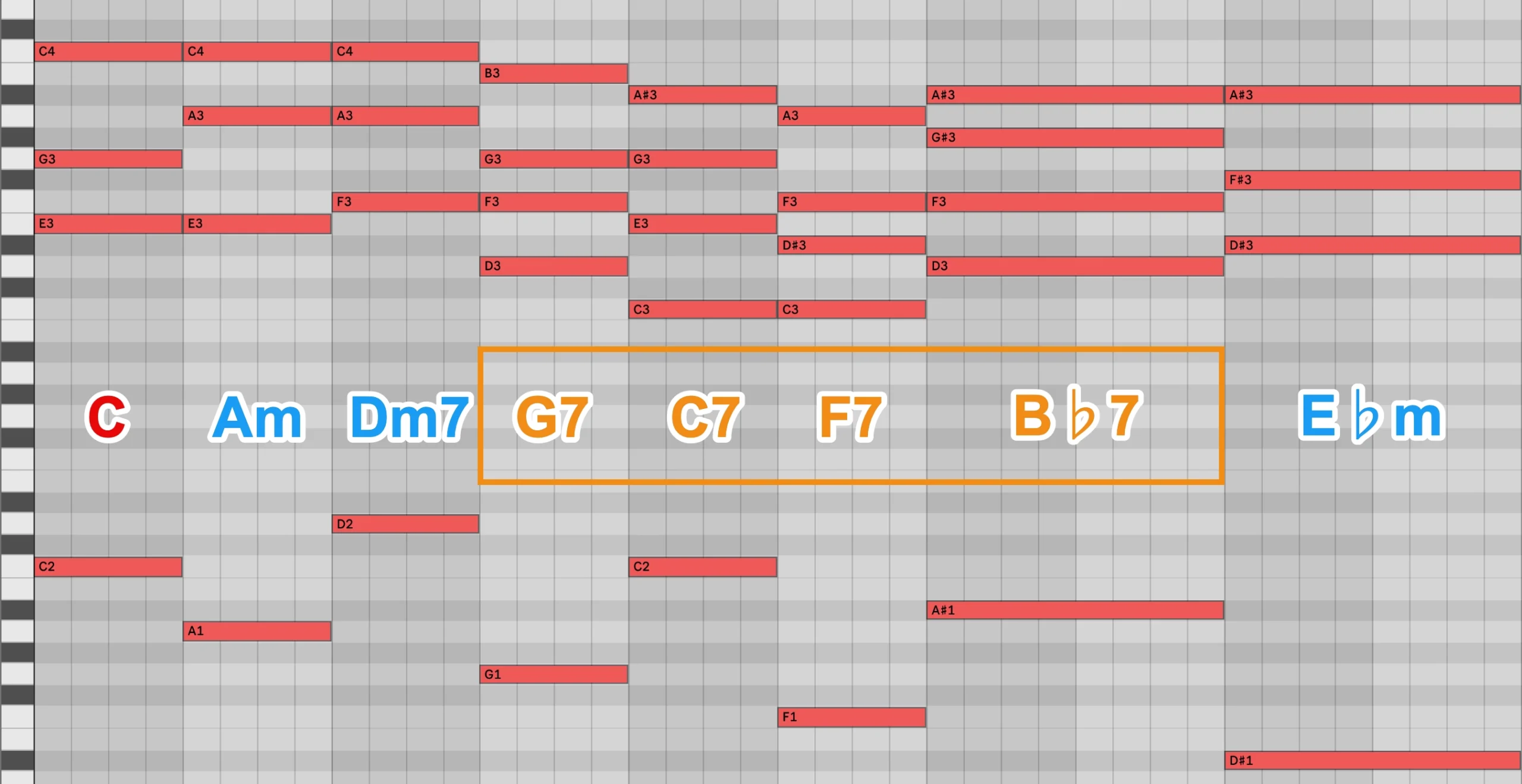

もちろん、ハーモニック、メロディックマイナーの箇所を含む今までの知識があれば、

E♭マイナーにも落ち着くことができますね。

次回は、これまでの内容と今回の内容をあわせて実際に使用し、定番の進行に取り入れてみましょう。