ディグリーネームを活用する(前編)/音楽理論講座

TAG:

音楽理論ディグリーネームを楽曲制作に活かす

今回から、前回学んだディグリーネームを実践的に活用していきましょう。

活用の前編として、

- 有名なコード進行や気に入った進行を自分の引き出しに入れる方法

を解説していきます。

コード進行には著作権はありませんので、どんどん取り入れていきましょう。

前回の内容が必須になりますので、未読の方は下記から学んでください。

ディグリーネームによる楽曲の分析

まずはこちらのサンプルをお聴きください。

皆さんもおそらく一度は聴いたことがある「パッヘルベルのカノン」ですね。

このコード進行は、現在もさまざまな曲で使用されています。

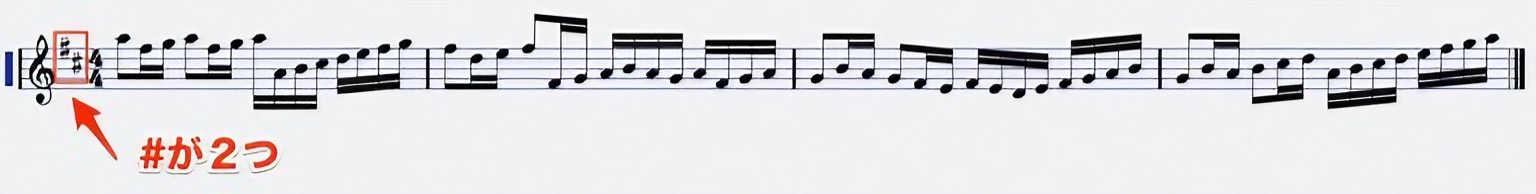

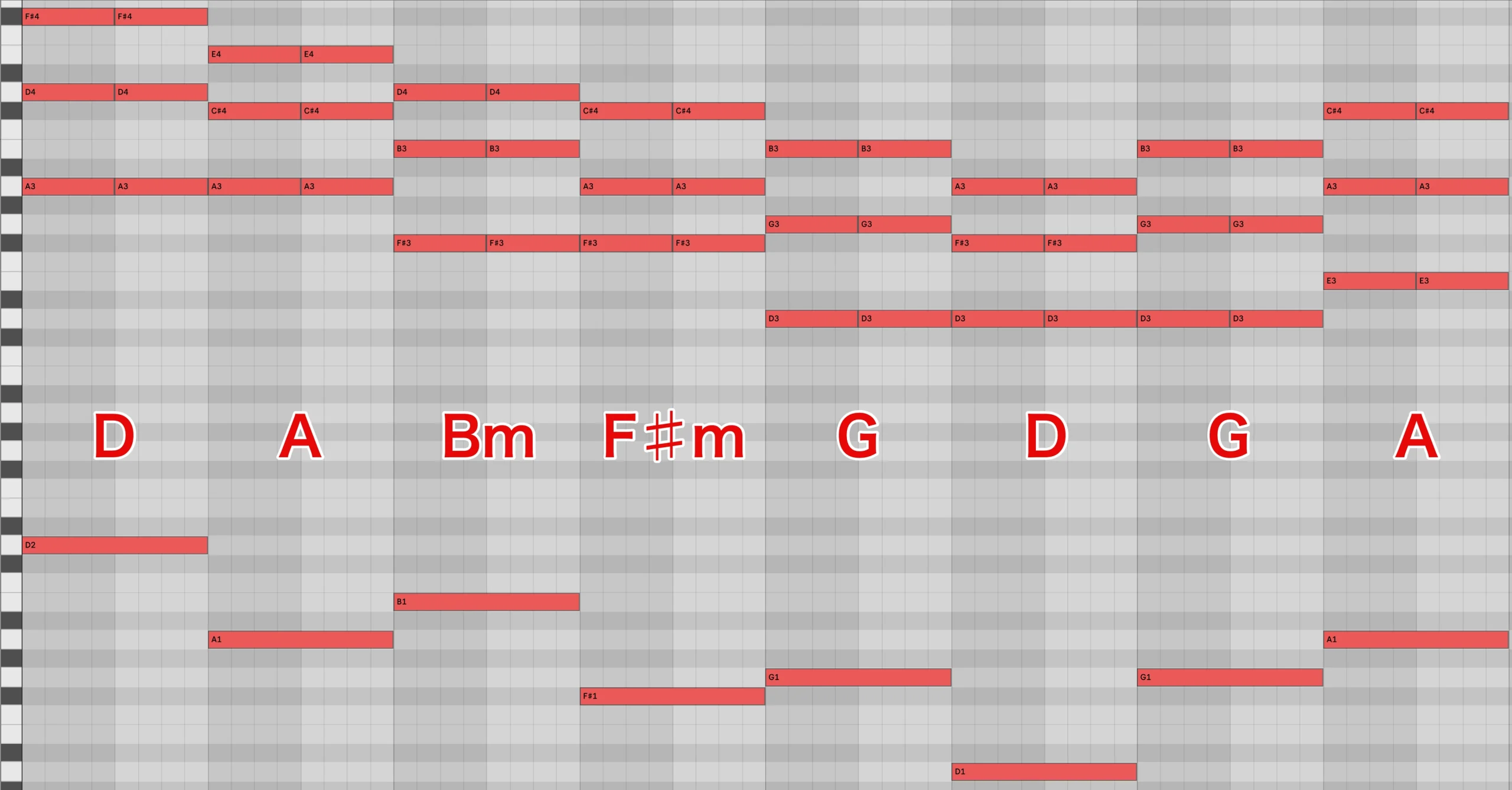

この楽曲の前半4小節のコード進行を解き明かしてみましょう。

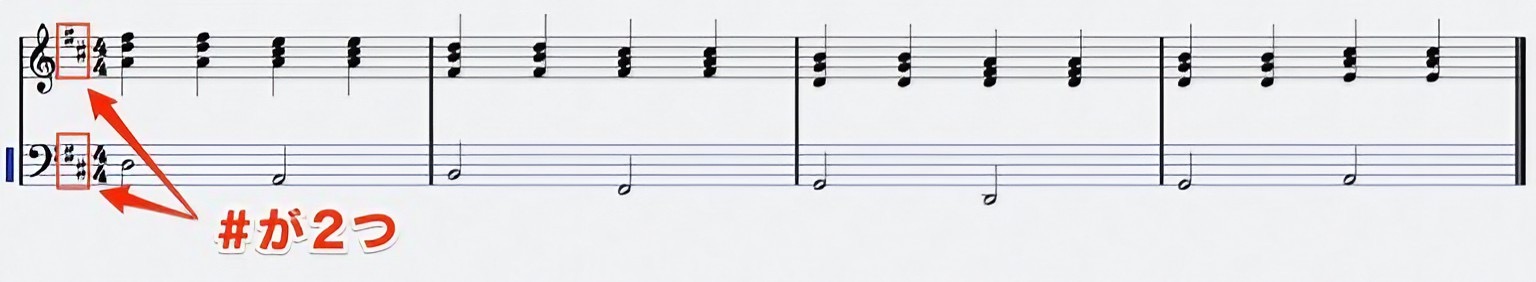

まずはキーの把握です。

譜面がある場合は、#の位置を見れば容易に把握できますね。

メロディ

コード

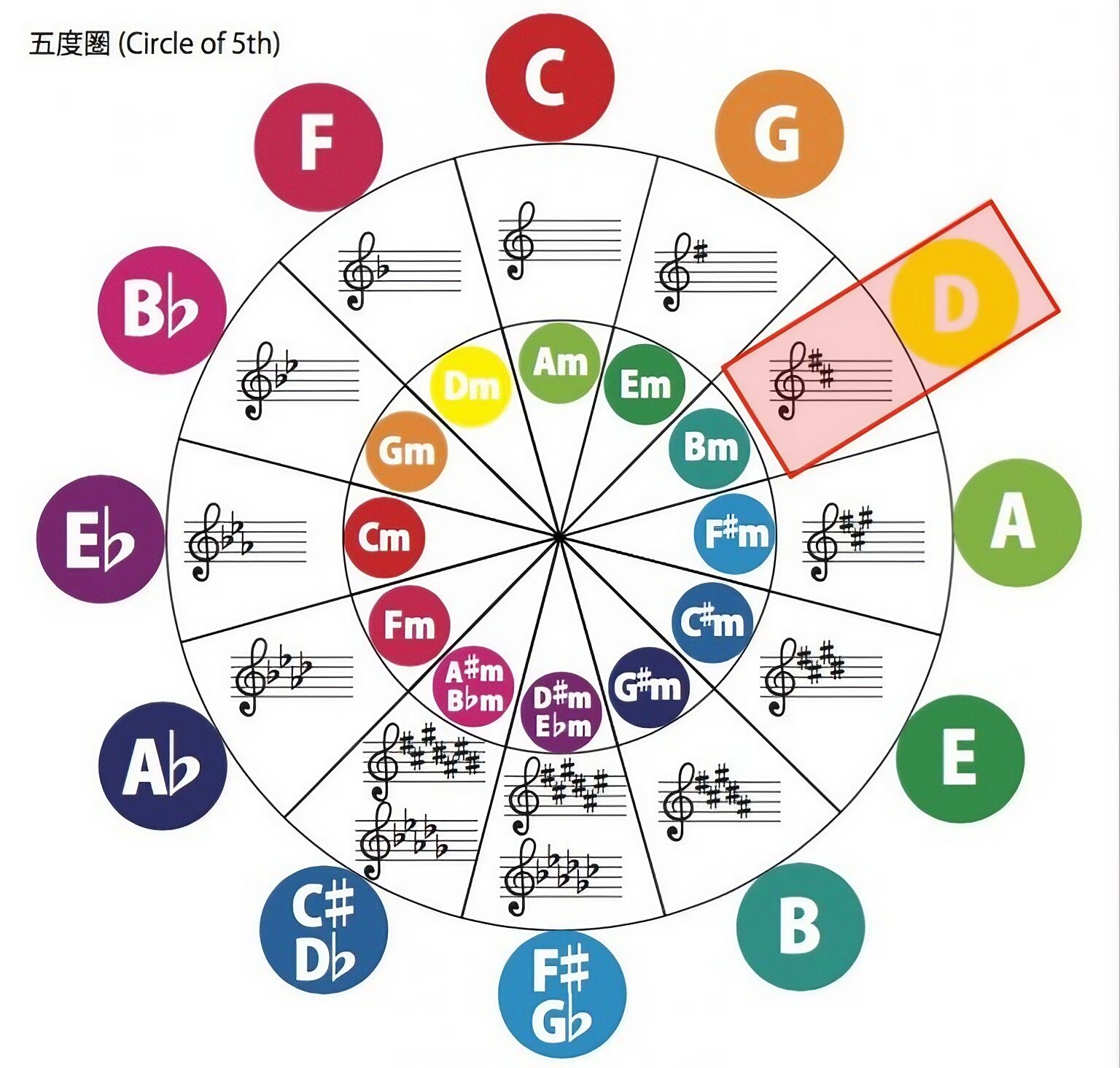

#が2つ付くキーは…

Dメジャーでしたね。

続いて、コードを確認します。

譜面がない場合は、メロディーやコードからキーを読み取ってみましょう。

- メロディ

Dメジャースケールの音が中心です。

- コード

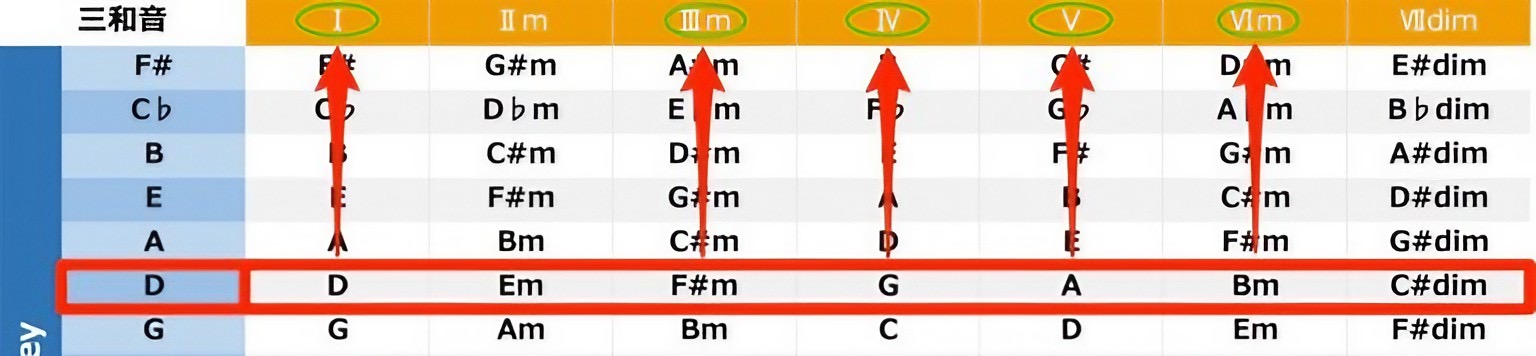

キーを元にコード表と照らし合わせてみると、

全てDメジャーのダイアトニックコードに含まれています。

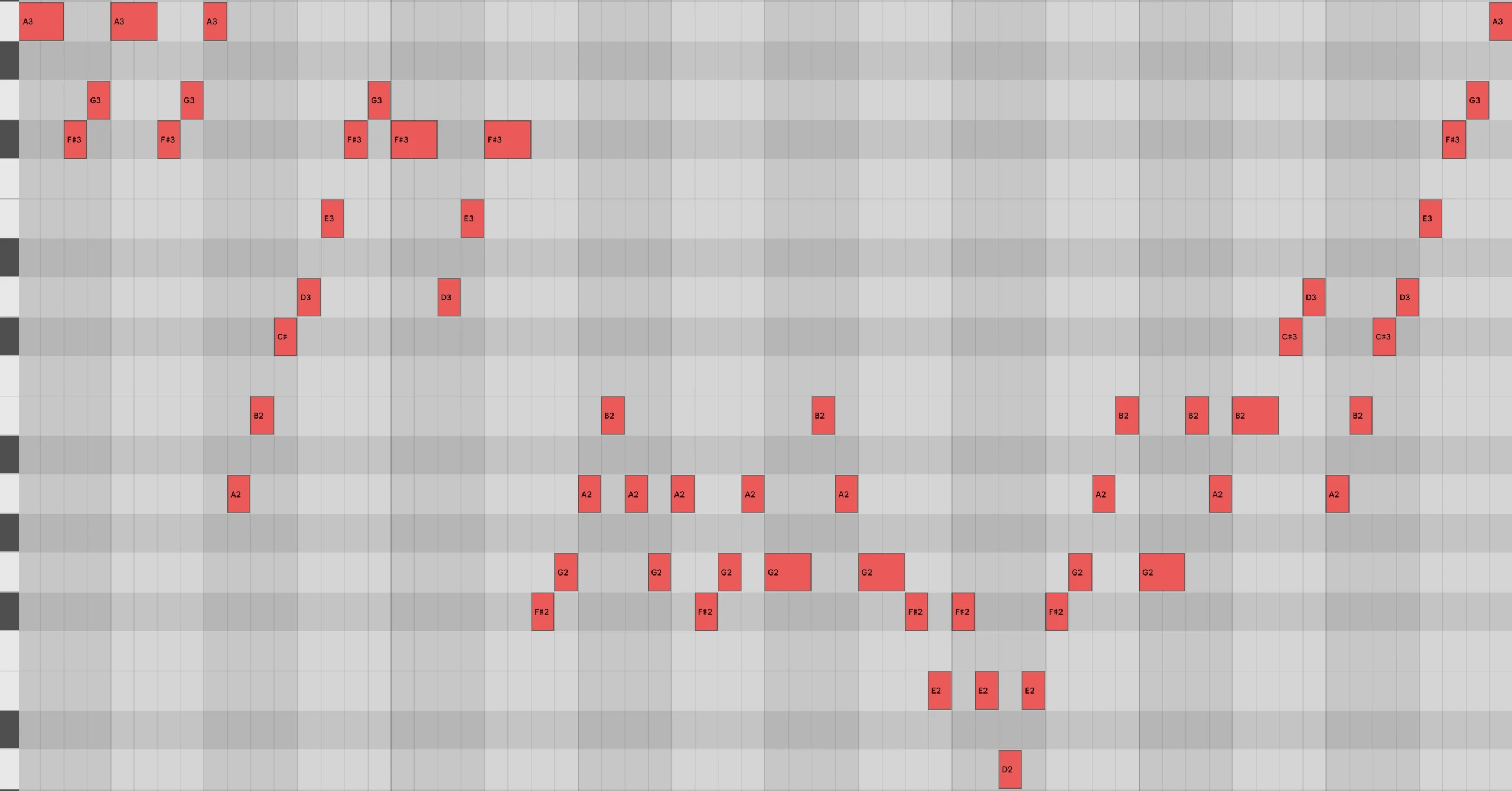

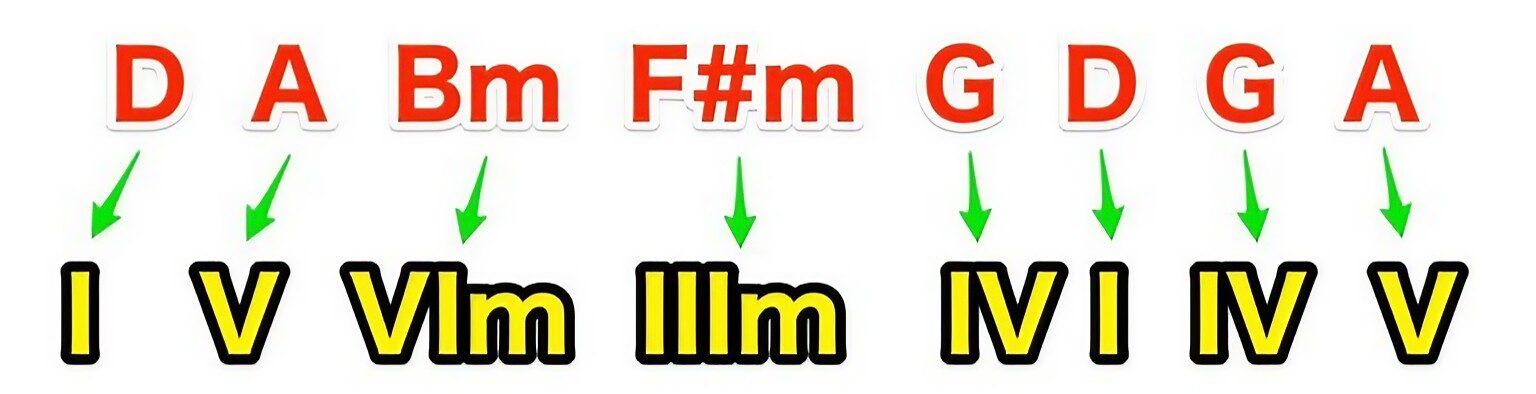

ここで、カノンで使用されていたコード進行をディグリーネームに置き換えてみましょう。

このようにディグリーネームに置き換えることを、楽曲のコード進行を「分析する」といった言い方をします。

分析を行うことで、様々なキーで曲を作る際に引き出しとして取り入れることができるようになります。

次回の後編では、今回の分析方法を踏まえ、「楽曲のキー変更」を学ぶとともに、有名な進行をディグリーネームで読み解いていきます。