Arturia V Collection 6の使い方③ DX7 V 各パラメーターのコントロール

各オペレーターのサウンドエデット

前項はDX-7 VのオペレーターやFMの概要を解説いたしました。

今回はこれらオペレーターに対してサウンドエディットを行っていきます。

ユニゾン/ディチューン/フィルターなどD7-7 Vコントロールするために必要不可欠な項目となりますので、是非ご確認ください。

DX7 V 各機能のコントロール 解説動画

- 1V Collection 6 Analog Lab 3

- 2V Collection 6 DX7 Vの基本概要とオペレーター

- 3V Collection 6 DX7 V 各パラメーターのコントロール

- 4V Collection 6 DX7 V モジュレーションとエフェクトセクション

- 5V Collection7 製品の概要 「Mellotron V」と「CZ V」

- 6V Collection 7 「Synthi V」「B-3 V2」「AnalogLab 4」

- 7V Collection 8 新たに追加された製品と目玉音源「Vocoder V」

製品URL:https://bit.ly/2J7BPjU

ご購入はこちら

お問い合わせ先:コルグ / KID お客様相談窓口 TEL:0570-666-569

ユニゾンとポルタメント

「ユニゾン」は出力されるオペレーターサウンドを重ねることで、厚みや広がりを与える機能です。

「Unison」からサウンドを重ねる数を指定します。

この値が高いほどサウンドが厚くなりますが、CPUの負荷も高くなります。

値を「2」にするだけでサウンドの印象が大きく変わってくることがご確認いただけます。

重ねたサウンドの音程をセント(100分の1半音)単位でわずかにズラし、エフェクトのコーラスのような広がりを与えることができます。

「UNISON DETUNE」ノブを上げるほど、音程のズレが大きくなります。

シンセサイザーでは定番の手法ととなっていますので、一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか?

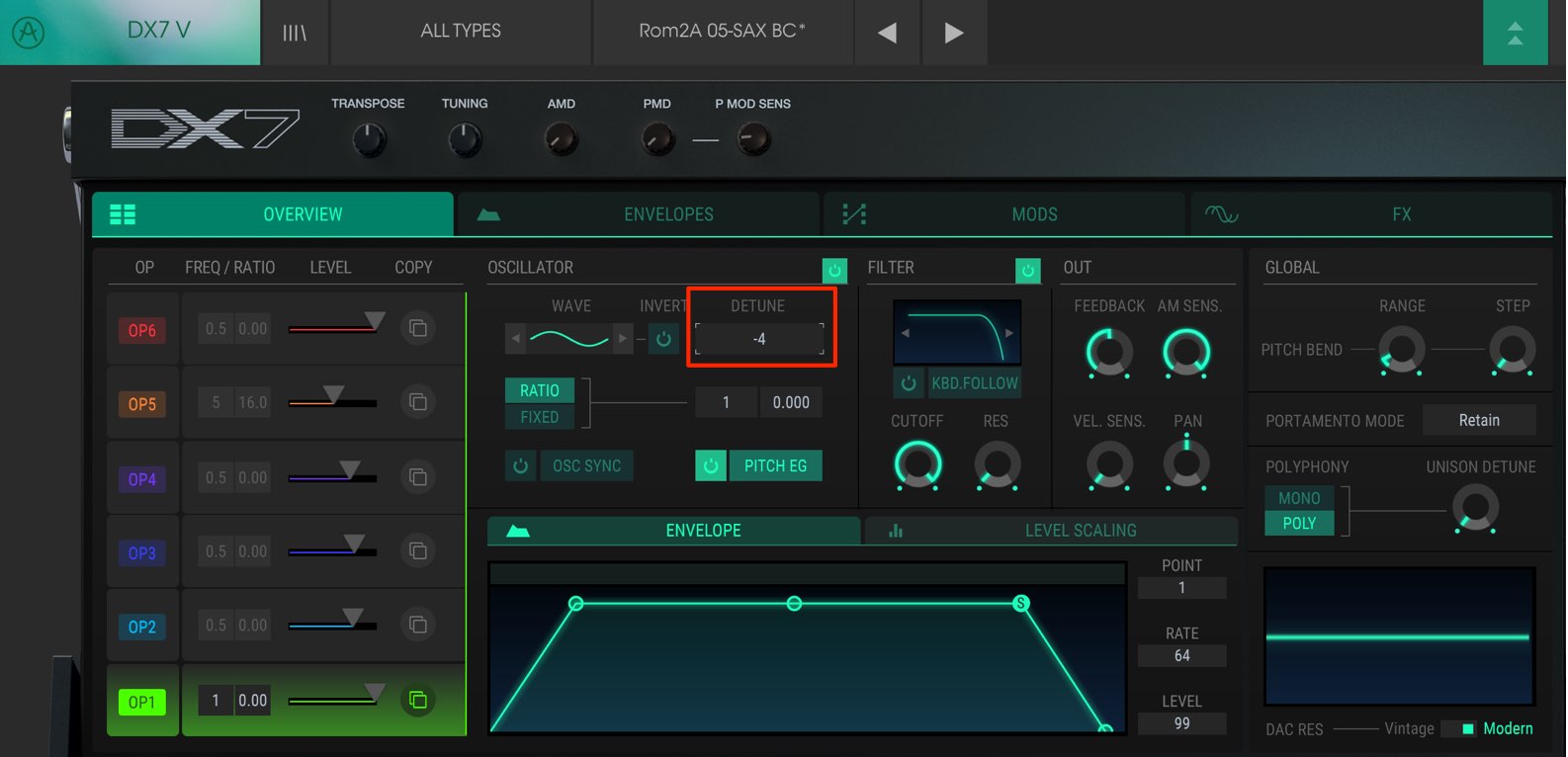

オペレーター自体の音程をディチューンさせることも可能です。

目的のオペレーターを選択して、「DETUNE」ノブで調整を行います。

+15セント〜-15セントの30セントから値を指定可能です。

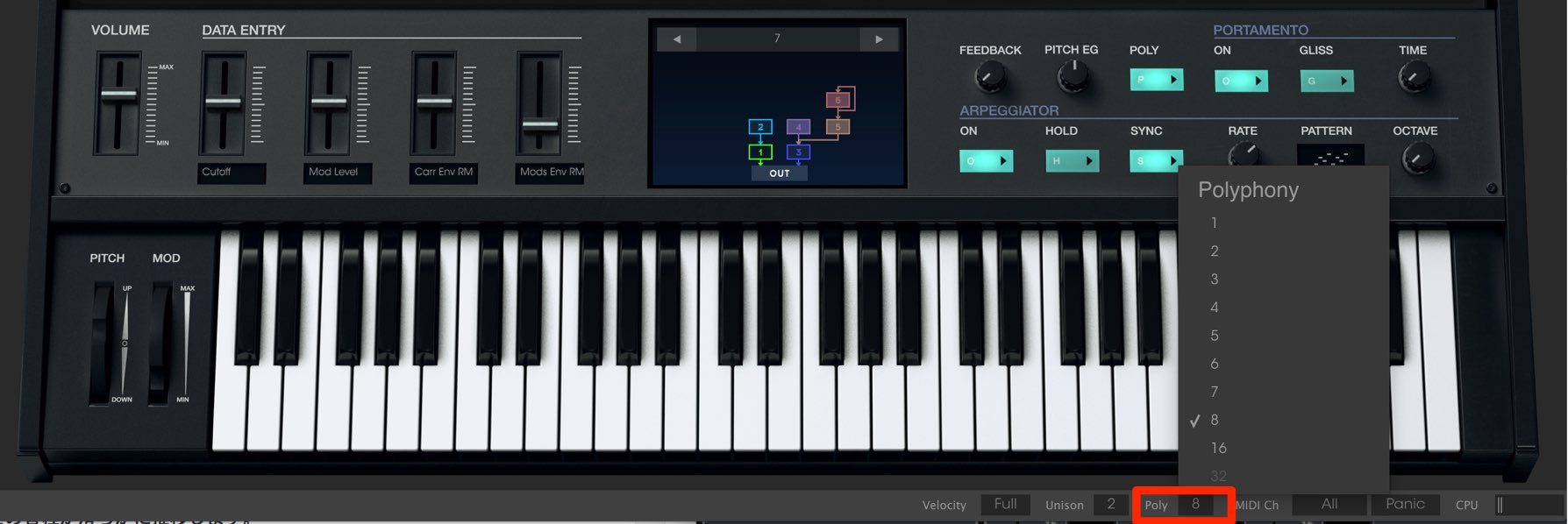

「Poly」部分から和音演奏を行なった際の同時発音数を指定可能です。

演奏が指定ノート数を超えた場合、新しくノートが演奏されたとしてもサウンドは鳴りません。

※上記「Unison」で重ねたサウンドも1ノートとしてカウントされる点にご注意ください。

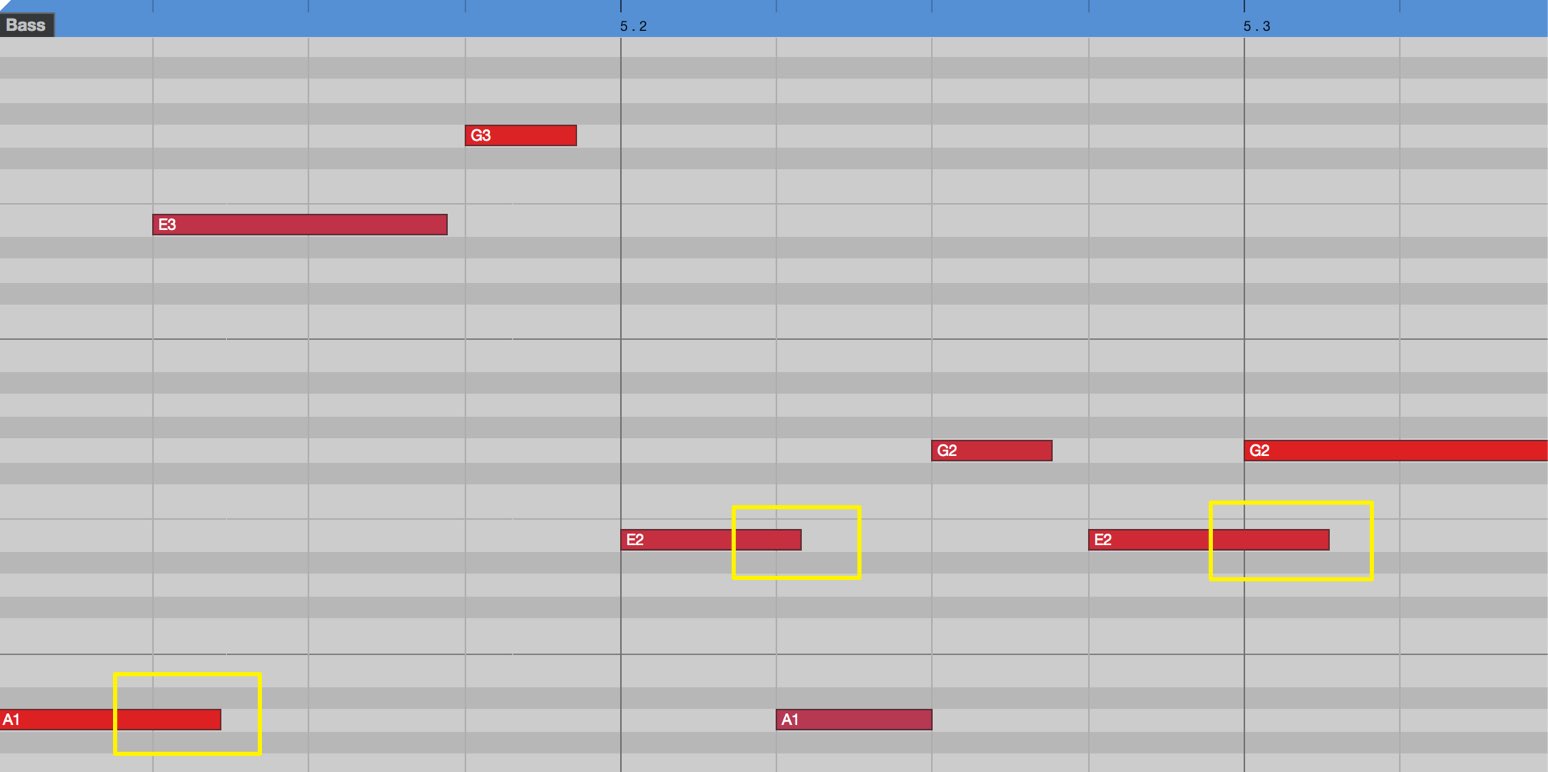

モードを「MONO」に変更することで、演奏は必ず単音(1ノート)のみとなります。

主にベースやリードシンセで使用されます。

このような打ち込みのようにノートが重なった場合は、前のノートが停止し、新しいノートの演奏が優先されます。

この時「PORTAMENTO(ポルタメント)」を有効にすることで、重なっているノート同士の音程が滑らかに推移します。

シンセサイザーの機種によっては「グライド」と呼ばれることも多いです。

音程推移の時間は「TIME」ノブから指定します。

テンポやフレーズによって演奏ニュアンスを調整する必要がありますので、フレーズを鳴らしながら適正値を探して見てください。

ユニゾンとポルタメント

前項でオペレーターにはキャリア(直接Outされるオペレーター)とモジュレーター(キャリアに変調を与えるオペレーター)の役割があると解説しました。

これ以外にも各オペレーターは自身をモジュレーターとして変調を加えることができます。

目的のオペレーターを選択して「FEEDBACK」ノブを上げることで変調の強さを指定します。

値を高くしすぎると倍音が多くなりすぎてノイズのようなサウンドになります。

サウンドを派手に彩ることができるため、もう少し派手なサウンドを作りたいという場合にも重宝します。

フィルターの適用

シンセサイザーのサウンドメイキングで欠かすことができないセクションが「フィルター」です。

指定した帯域以上/以下をカットすることでサウンドの特性をコントロールできます。

このフィルターは各オペレーターに対して個別に設定可能です。

目的のオペレーターを選択して「FILTER」の電源をオンにします。

フィルターの種類は3タイプ用意されています。

- Low-Pass : 高域をカットしてサウンドに温かみや丸みを与えます。

- High-Pass : 低域をカットしてサウンドに軽さを与えます。

- Band-Pass : 高域/低域をカットして特徴的なサウンドを作ります。

「CUTOFF」でカット範囲を指定し、「RES(レゾナンス)」でカット部分の周波数を強調してサウンドにクセを付けることができます。

「KBD.FOLLOW」は演奏されるノートの音程に合わせてカット位置が調整されます。

オンとオフを聴き比べて、好みの設定をご選択ください。

ボリュームエンベロープのコントロール

エンベロープを使用して各オペレーターのボリュームカーブをコントロールできます。

ポイントをドラッグすることで、ボリュームの動きが変化します。

サウンドの印象を決定付ける上で、ボリュームカーブは非常に大切です。

例えばプリセットを選択した際に、音色は気に入っているんだけど、立ち上がりが遅い。。

という場合もこのカーブを変更することで、簡単に楽曲に合わせてカスタマイズすることができます。

このように簡単な手順で素早く楽曲に合わせたカスタマイズを行うことができます。

選択したプリセットを基にこれらを変更していくだけでも、多くのバリエーションを作り出すことができますので、是非活用してみてください。

次回の最終章は、サウンドに動きを与えるモジュレーション・エフェクトを中心としたサウンドエデットを解説していきます。

- 1V Collection 6 Analog Lab 3

- 2V Collection 6 DX7 Vの基本概要とオペレーター

- 3V Collection 6 DX7 V 各パラメーターのコントロール

- 4V Collection 6 DX7 V モジュレーションとエフェクトセクション

- 5V Collection7 製品の概要 「Mellotron V」と「CZ V」

- 6V Collection 7 「Synthi V」「B-3 V2」「AnalogLab 4」

- 7V Collection 8 新たに追加された製品と目玉音源「Vocoder V」

製品URL:https://bit.ly/2J7BPjU

ご購入はこちら

お問い合わせ先:コルグ / KID お客様相談窓口 TEL:0570-666-569