ピアノトラックとコード進行の作成 Cubase Proで作る旬なエレクトロミュージック

「旬なエレクトロミュージックの作り方」今回はピアノのバッキングとコード進行です。

近年のビルボードチャートでよくみられるクラブミュージック系ポップソングのコード進行と、各ノートのボイシングについて解説していきます。

ピアノ コード進行 動画解説

Cubase楽曲プロジェクトのダウンロードはコチラから!

※プロジェクト内のサンプラートラックが再生されない場合

サンプラートラック内の比較ボタン「A/B」を切り替えた後に再生を行ってください。

- 1ドラムキットの選出・パターンの作成

- 2ピアノ コード進行

- 3ベースのサウンドメイキングとフレーズ作成

- 4ボーカル素材を用いたハーモナイザーの使用

- 5バッキングシンセでサビに厚みと迫力をつけるテクニック

- 6楽曲を盛り上げるSE系トラックの制作テクニック

- 7マスタートラックへのエフェクト適用

ピアノサウンドとコードトラックの活用

ここで使用していくピアノ音源は「HALION SONIC SE 2/3」に付属する「YAMAHA S90ES Piano」です。

帯域バランスも良く、非常にリアルなピアノサウンドを得ることができます。

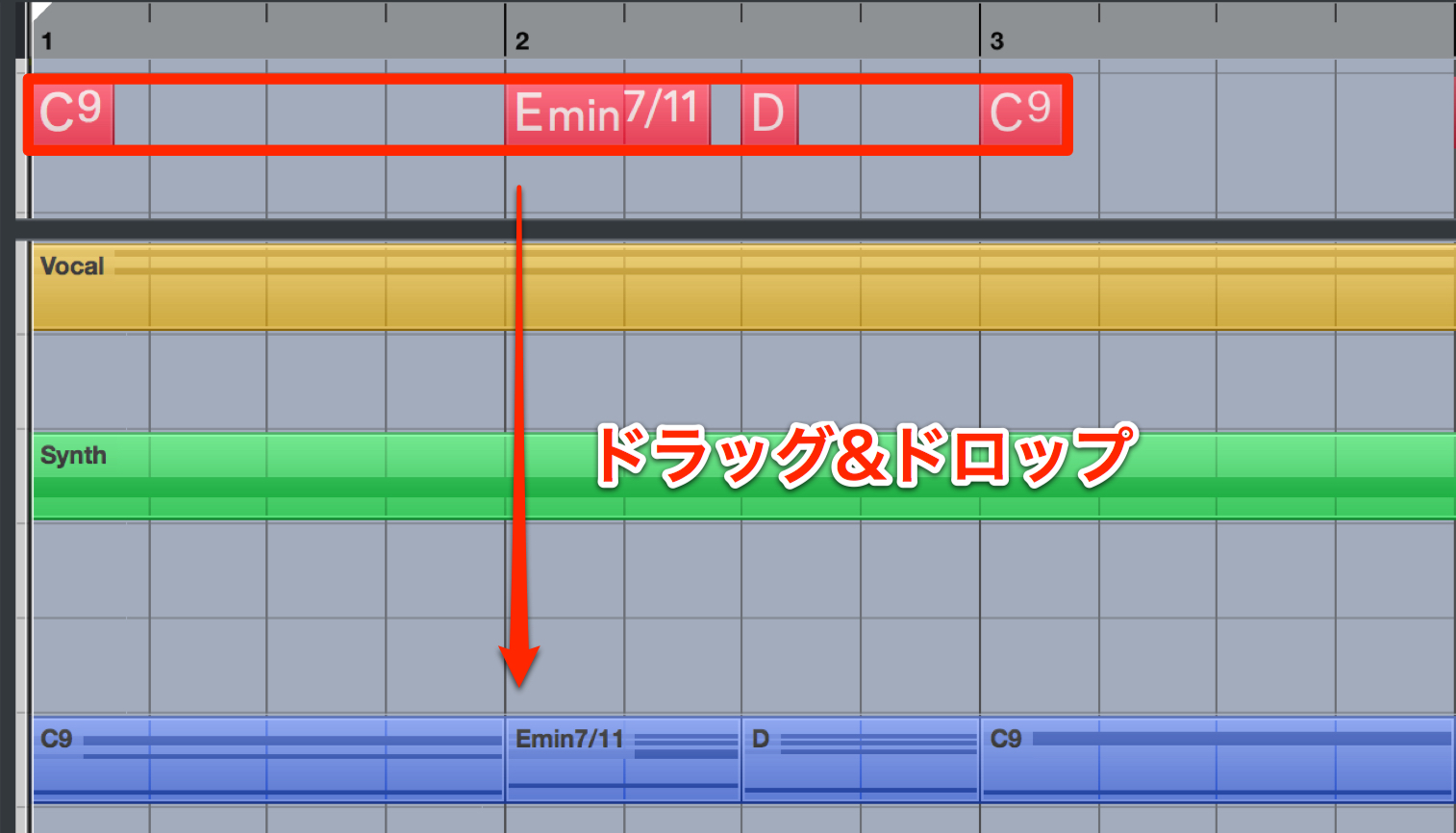

ここではコードを把握しやすいよう予めコードトラックへコードを入力しています。

コードネームを目的のトラックへドラッグ&ドロップすることで、即座にコードノートがMIDIノートが作成されるのも大きな特徴です。

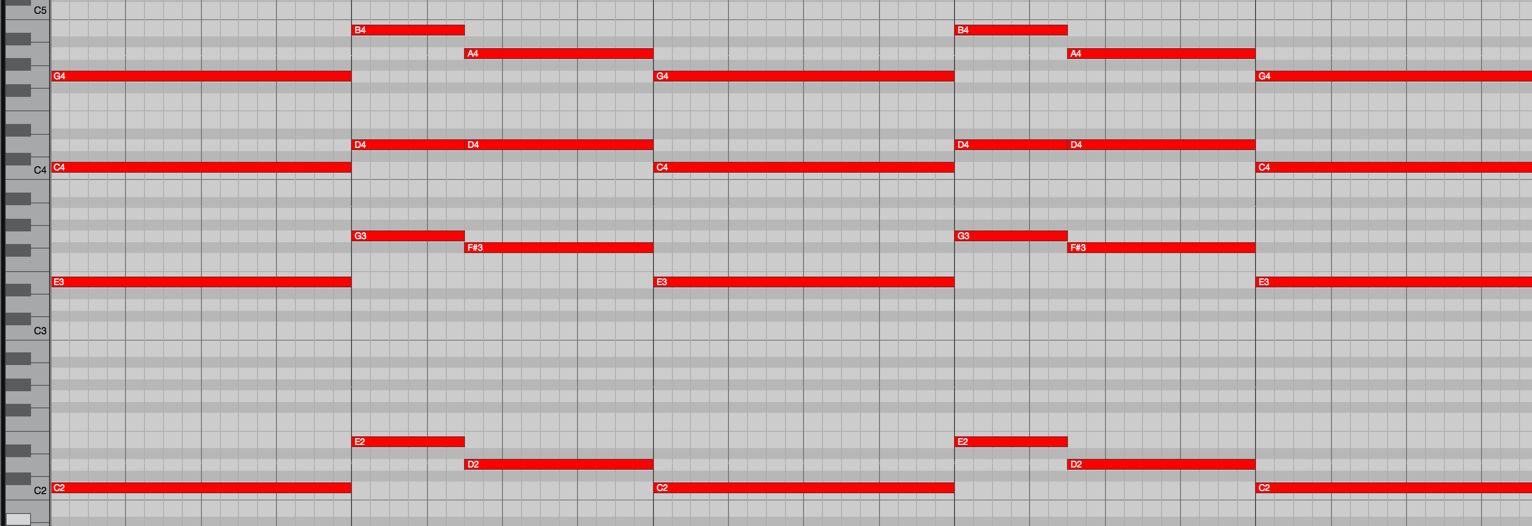

クラブミュージックではコード進行のバリエーションは比較的少ない傾向にあります。

今回の楽曲も全体を通して、同じようなコード進行をループさせています。

テンションコードやボイシングについて

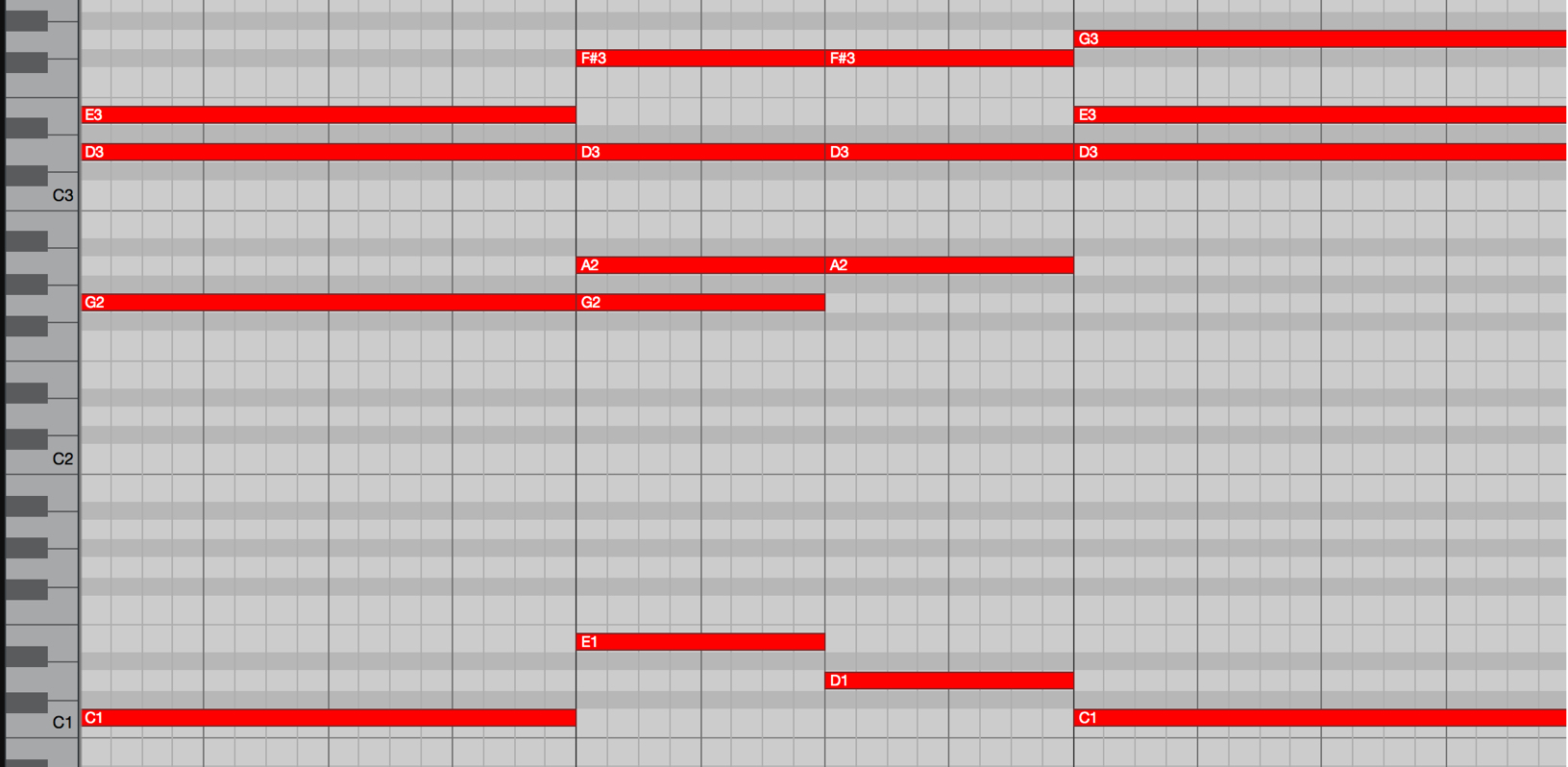

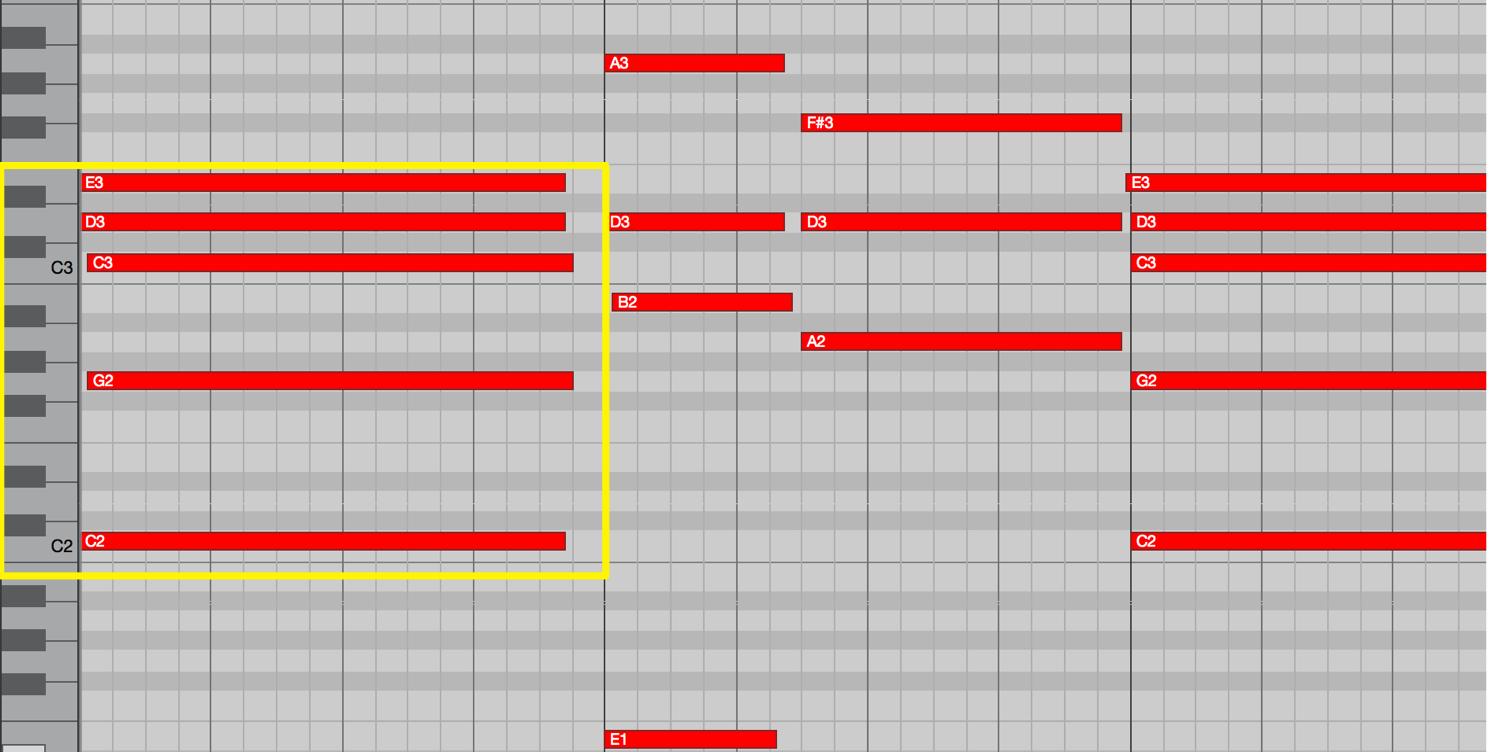

サウンドとコードを入力した後は、テンションコードやボイシングを確認していきます。

後に解説を行うPluckサウンドやピアノなど、コードを演奏するトラックでは、サウンドに厚みを持たせるために、和音の下に支えとなるルート音を入れることが頻繁にあります。

このピアノのトラックも同様です。

最初のコードは低めのポジションにルートのCを入力。

そこから5th、Root、9th、3rdとノートを積み重ねていき、Cadd9というコードを作りました。

ピアノは楽器の特性上、各ノートの間隔が狭いクローズボイシングとなっている部分もポイントです。

このようにテンションを取り入れることで、楽曲に独特の雰囲気を与えることができます。

- クローズボイシング : 和音の構成音を1オクターブ内に配置してコード演奏を行う

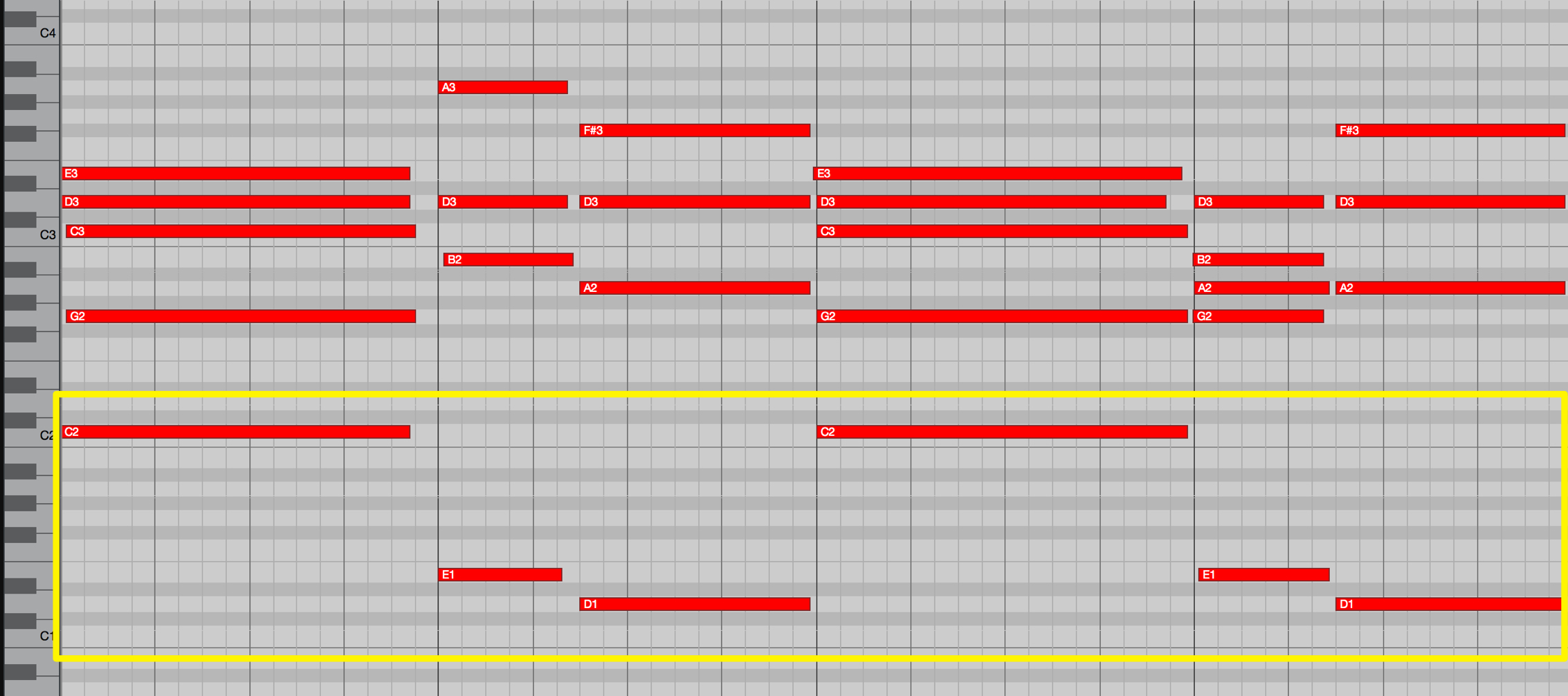

- オープンボイシング : 和音の構成音が1オクターブ以上になるように配置してコード演奏を行う

クローズボイシング/オープンボイシングについて

基本のコード進行を作成した後は、ノートを足して響きを確かめるという癖をつけておくと、よりオリジナリティある楽曲を作成しやすくなります。

例えばディグリーネームで表すところのⅣmajにあたる部分では、add9thがよく使われるなど、好みの楽曲から傾向を探ることが重要です。

シンセのPluckやパッド、そして、ストリングスなどのトラックではこのような各ノートの間隔が広いオープンボイシングを用いることもよくあります。

コード楽器が複数重なる個所では、オープンボイシングとクローズボイシングのトラックを重ねて厚みを出し、特定の音域に音を重ね過ぎないなどのコントロールを意識していくと良いでしょう。

Steinberg製品 販売代理店株式会社ヤマハミュージックジャパンコンテンツへのアクセス

- Yamaha Music Japan MPP(YouTube)https://www.youtube.com/user/SteinbergJapan

- MPP(Twitter)https://twitter.com/SteinbergJP

- 音楽制作番組Sound Roster(Fresh!)https://freshlive.tv/ymjsoundroster

製品ページ : https://japan.steinberg.net/jp/products/cubase/start

記事の担当 宮川 智希/Tomoki Miyakawa