ピアノアレンジ 6_ コードに対する左手のアプローチ②/右手のアレンジ

コードに対する左手のアプローチその2/右手のアレンジ

今回も前半は左手のアプローチについて解説しております。

定番のアルペジオパターンの一つを紹介し、

その小節のコードに基づいて左手の演奏を決定していきます。

動画へのアクセス

- 11_ピアノアレンジ メロディの打ち込み

- 22_ピアノアレンジ 適正ベロシティ

- 33_ピアノアレンジ コード付け

- 44_ピアノアレンジ 音の長さとベロシティ 実践編

- 55_ピアノアレンジ コードに対する左手のアレンジのアプローチ

- 66_ピアノアレンジ 左手のアプローチ2/右手のアレンジ

アルペジオパターンの作り方について

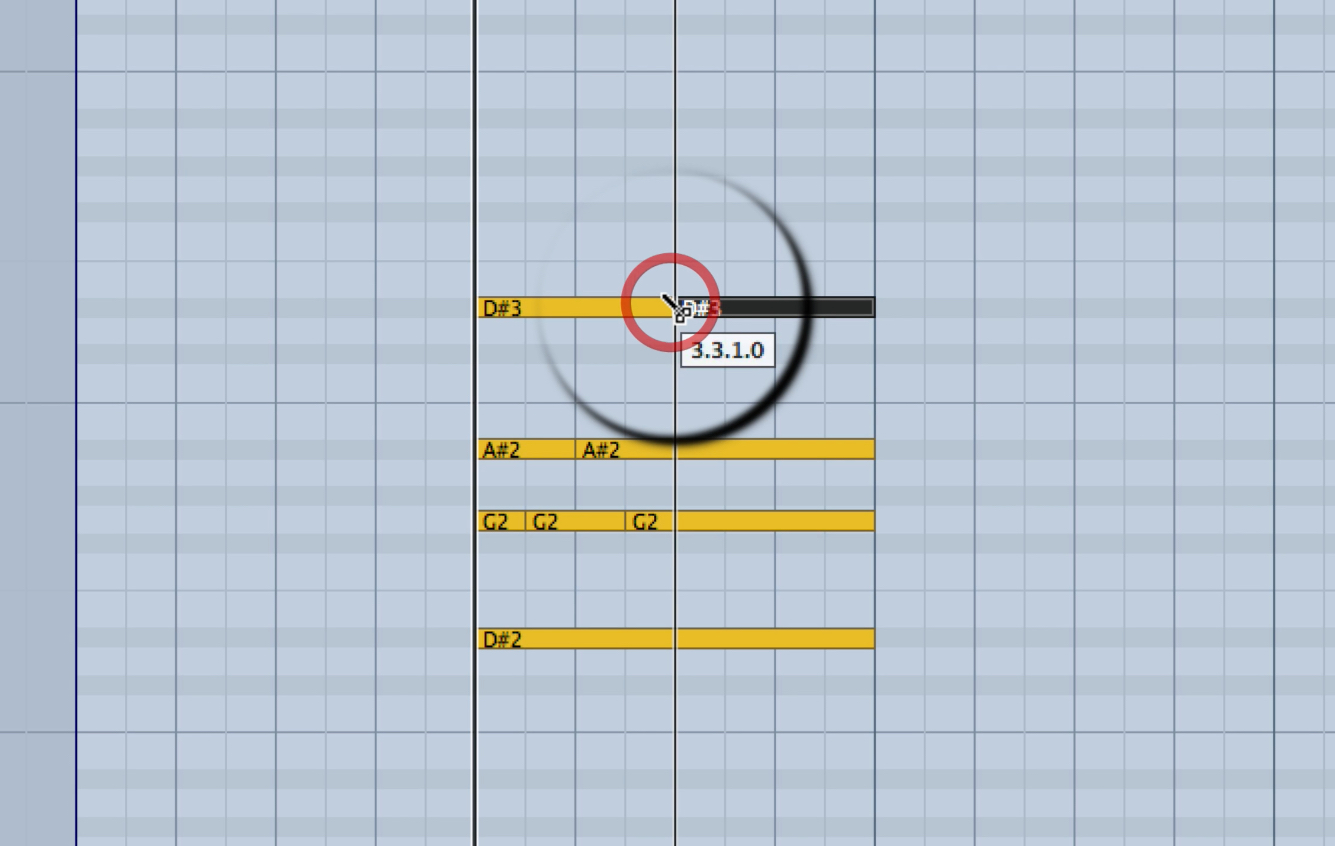

図1

アルペジオは、コードを演奏しているMIDIデータをハサミ(分割)ツールを使って

任意の位置で分割することで、簡単に作ることができます。

(図1では、E♭メジャーのコードにハサミツールを使って切れ込みを入れています。)

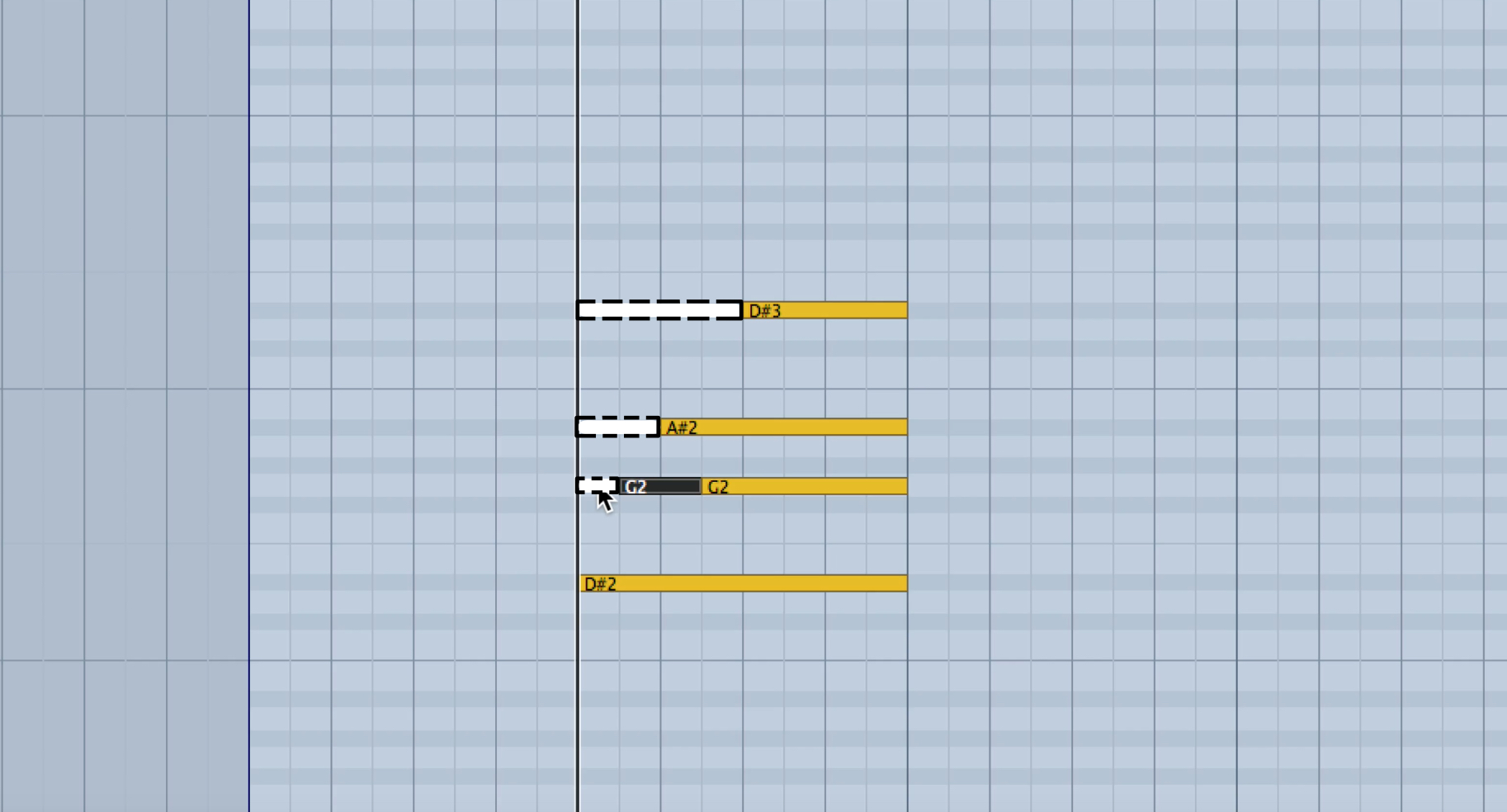

図2

さらに、音が重なっている部分を適宜省くなどの編集を加えても良いと思います。

図2では、出だしの音をルートのE♭だけ演奏するアルペジオになっています。

メロディーを弾いている右手を再調整

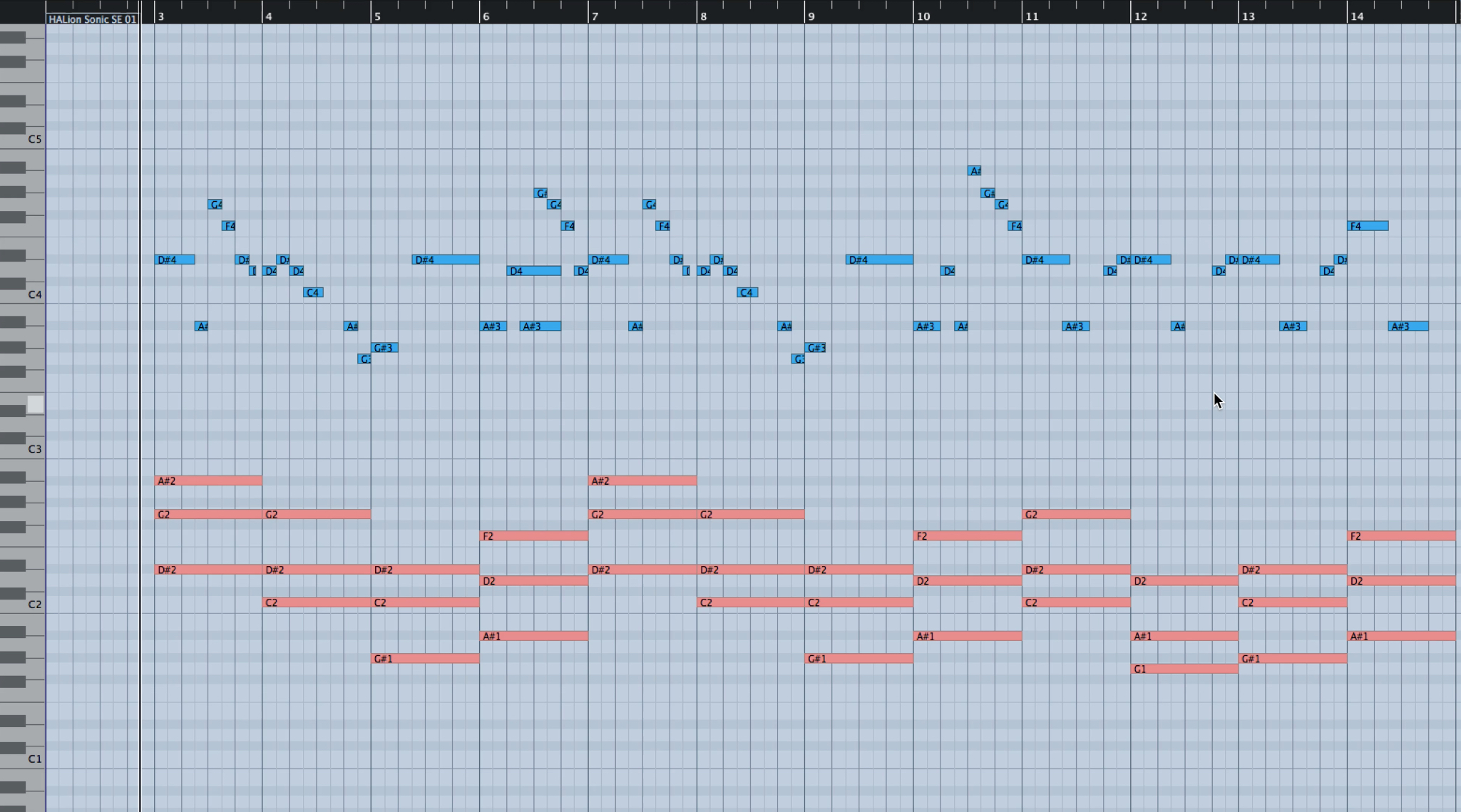

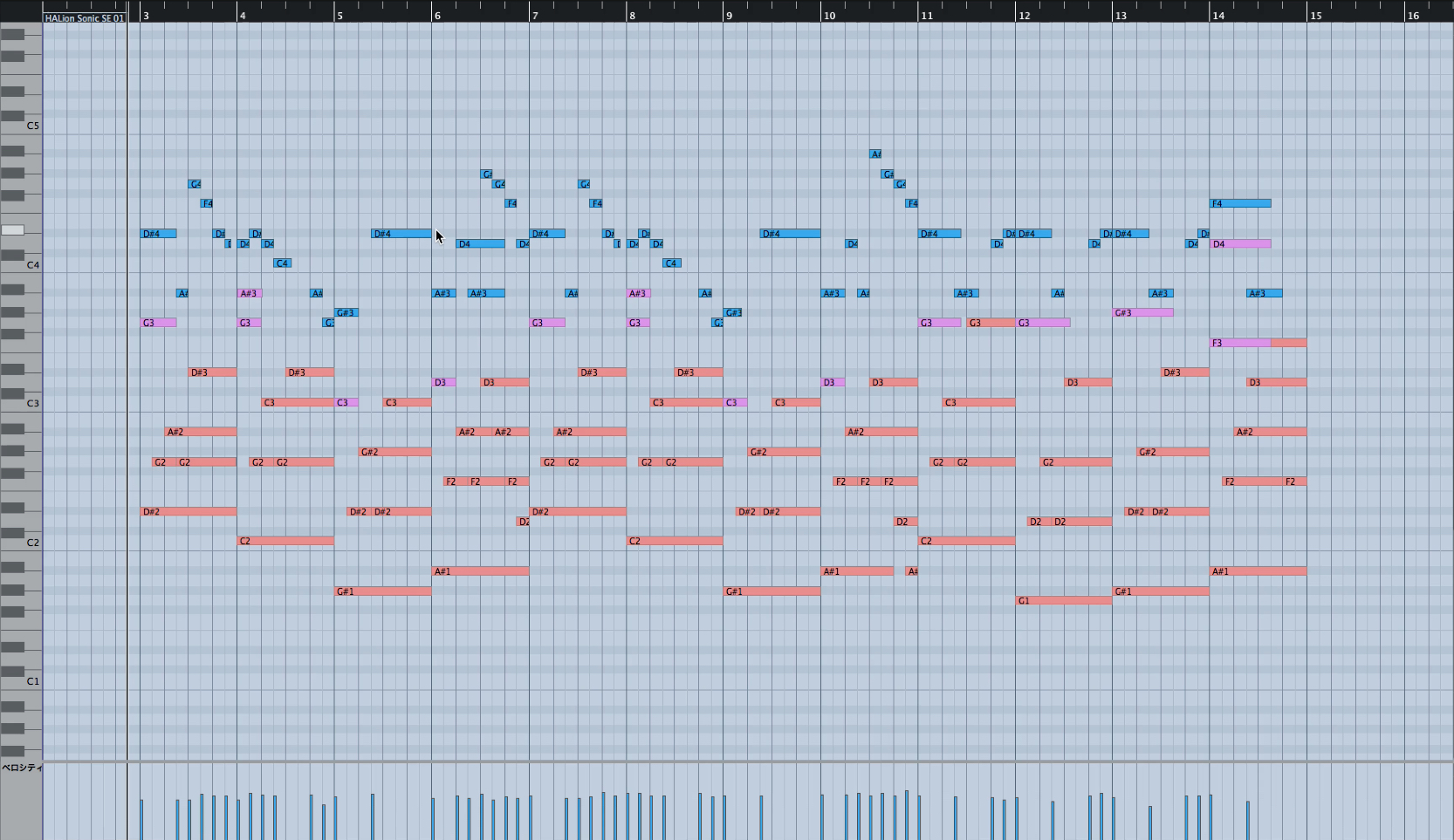

図3

図3の青い部分が右手で演奏しているメロディーです。

メロディーの流れが見えやすいよう、単音で演奏していますね。

右手と左手の(青と赤のMIDIデータ)の間に、少し空間があるように見えると思います。

メロディーが一番良く聞こえる音域のトップにあるようにしながら、

メロディーの青いMIDIデータと左手の赤いMIDIデータとの間の空間を埋めていきます。

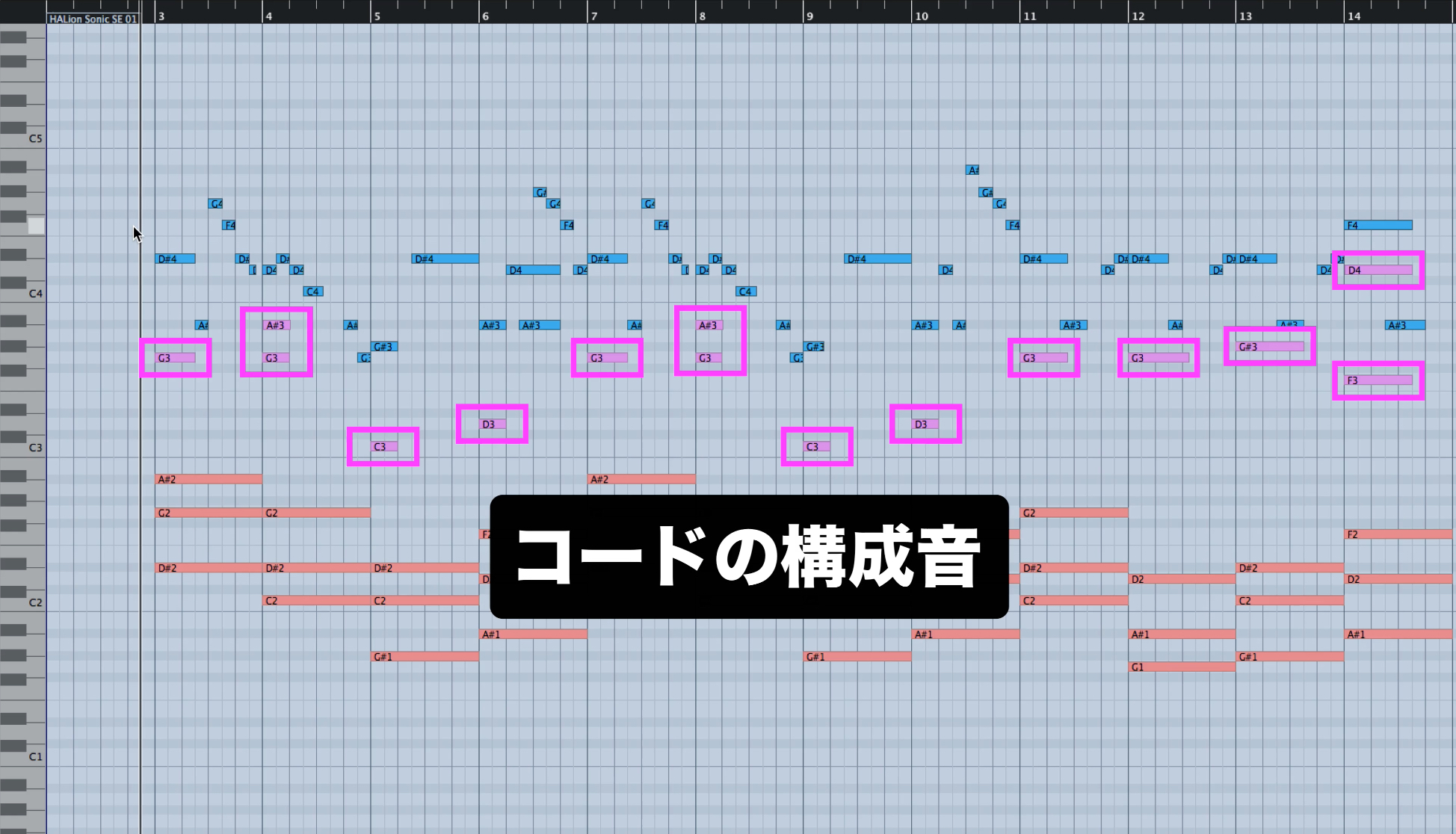

図4

図4が、右手と左手の空間を埋めるために加えたピンク色のMIDIデータです。

これはメロディーと同様、右手で演奏するパートになります。

ピンク色のMIDIデータは、コードの構成音を、小節の1拍目に足したものです。

このようにすると、メロディーとコードの音域のバランスが良くなり、

さらにコード感を補うこともできます。

あまり重ねすぎてしまうとサウンドが重たくなっていきますので、

曲調に合わせて、耳で確認しながらアレンジの最終調整を行います。

図5

図5が最終調整を行ったMIDIデータです。

メロディーの打ち込みから始まり、サスティンペダルやベロシティの調整、

それからコードを当てはめ、アレンジを行ってまいりました。

シリーズ全6回を通して、ご視聴いただき、誠にありがとうございました。

このような記事も読まれています

Cubase 8 コードパッドとコードトラック

Cubase8より搭載されたコードパットは自動で楽曲のコード進行を示唆してくれます。

コード機能

自動でコード生成を行うことができるため、コード知識が無い方でも簡単に楽曲へ適正コードをつけることができます。

コード概念を把握する方法 耳コピ講座

ここではコードの概念を解説していいきます。コードは決して難しくないということが感じられます。

リハーモナイズについて

「リハーモナイズ」とはメロディに対して「和音をつけかえる」ことを指します。「リハーモナイズ」をしっかり行えるようになると、オリジナル楽曲のコード選択が大きく広がります。ここでは数回に渡って、この「リハーモナイズ」を解説していきます。