いきものがかり「ありがとう」コードアナライズ_3 ノン・ダイアトニックコード

ノン・ダイアトニックコードと強進行に注目する

いきものがかりの「ありがとう」のコードアナライズ第3弾です。

今回は、「ノン・ダイアトニックコード」と「ベースの強進行」にスポットを当ててみたいと思います。

解説対象楽曲

解説動画

1_キーの判別方法

2_コード進行

3_ノン・ダイアトニックコードについて(当記事となります)

4_ツー・ファイブについて

5_ピボット・コード

6_ダブルドミナントとサブドミナントマイナー

7_分数コード(オン・コード)について

セカンダリー・ドミナント(副次ドミナント)とは何か?

ノン・ダイアトニックコード(借り物コード)が現れたら、

次に繋がるコードとの関係性を調べてみましょう。

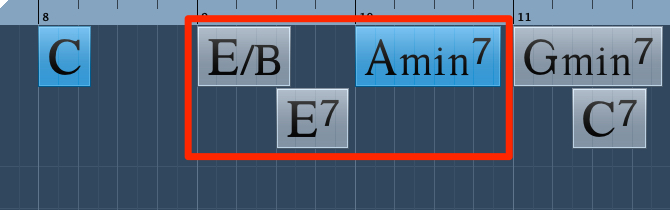

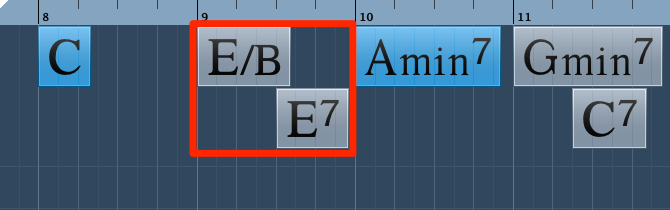

ここでは、E7(E/Bも同一と考えます)→ Am7ですので、

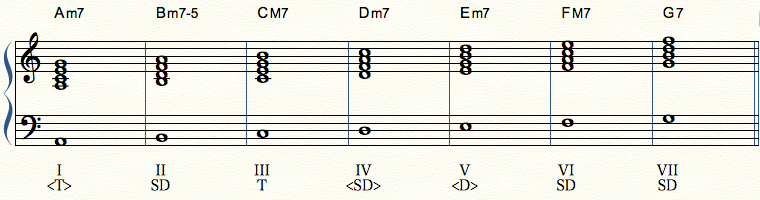

Am7がトニック(主和音)となるスケール、Aマイナースケールのダイアトニックコードを考えてみます。

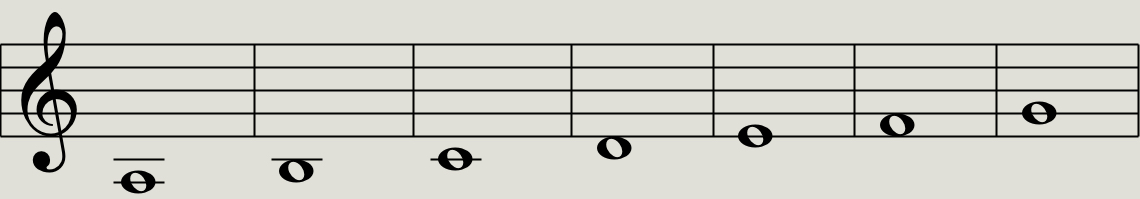

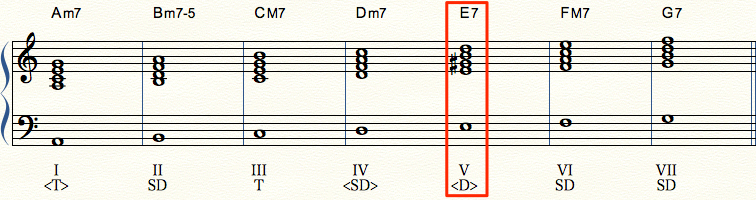

「A ナチュラル・マイナースケール」

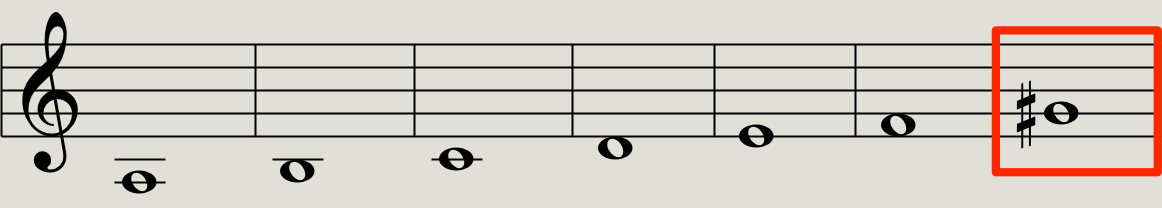

「A ハーモニック・マイナースケール」

マイナースケールは、用途により変身していきます。

コードを考える時には、スケールの7番目の音を半音高く変化させた、

ハーモニック・マイナー(和声短音階)スケールを用いることがあります。

Aマイナー・ハーモニックマイナースケールですと、GがG#となります。

ここで、一番重要なのは、5番目つまり「ドミナント」コードが変化することが、ポイントです。

(ちなみにドミナント以外のGを含むコードも、G#を用いることもありますが、必ずしもとは限りません)

つまり、E/B→E7→Am7だけを考えると、

Aマイナーのキーの「V(ドミナント)」から「I(トニック)」のコードの進行になっています。

ここで、Aマイナーのキーに転調したとも言えるのですが、

ただ一瞬だけですので、転調というには大げさなので、

一時的にAマイナーのキーから和音を借りてきたと言った方がふさわしいでしょう。

このような、関係性の深いキーから一時的に借りてきたドミナントの和音を「セカンダリー・ドミナント」と呼ばれます。

「セカンダリー・ドミナント」についての、より詳しい解説は、リハーモナイズ講座の方にありますので、そちらも参照ください。

ベースの強進行に着目しよう

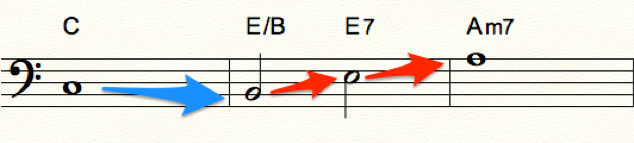

E/B→E7は、コードとしてはどちらも「E」ですが、E/Bは、ベース音を「B」にするという意味です。

同じコードが続くところも、転回させてベース音を変えているのがポイントです。

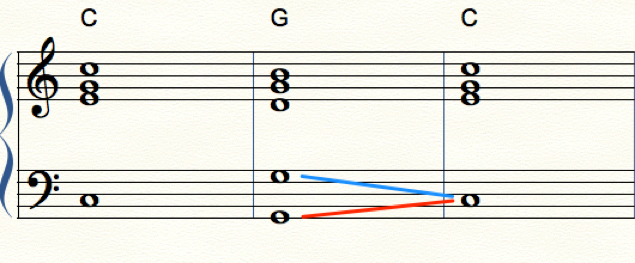

ドミナントの和音から、トニックの和音に進行する場合、

ベース音は「4度上行(あるいは5度下行)」します。

コード進行の中でも、特にパワフルなベース音の進行で「強進行」とされています。

ここでは、「E/B」という転回型を使ってベースにBをもってくることで、B→E→Aとなり、

4度の強進行が2回続くので、よりAm7に辿り着いたときに、強烈な達成感を感じます。

冒頭のCからBが、半音下降で緩やかな進行で、

その後の2段階の強進行なので、そのコントラストが際立っています。

記事の担当 侘美 秀俊/Hidetoshi Takumi

武蔵野音楽大学卒業、映画/ドラマのサウンドトラック制作を中心に、数多くの音楽書を執筆。

オーケストレーションや、管弦楽器のアンサンブル作品も多い。初心者にやさしい「リズム早見表」がSNSで話題に。

北海道作曲家協会 理事/日本作曲家協議会 会員/大阪音楽大学ミュージッククリエーション専攻 特任准教授。

近年では、テレビ東京系列ドラマ「捨ててよ、安達さん。」「シジュウカラ」の音楽を担当するなど多方面で活躍中。

☟☟著書/作品は下記リンクから☟☟