Skrillexのようなワブルベースを作る 金属的な音の作り方

ワブルの間に織り交ぜると効果的なメタリックサウンド

お悩み相談室へのAnswer動画「Skrillexのようなワブルベースを作る」第6弾、最終章です。

前回の続編となりますので、ぜひ併せてお読みいただければと思います。

最後も番外編ということで、MASSIVEのRingMod(リングモジュレーター)等を使った、ワブルベースと相性のいいシンセサウンドをご紹介します。エンヴェローブをうまく組み合わせ、アタック感を出していくのがポイントです。

サウンド作成方法

Massiveの設定

ENV4の設定

アタック感を出し歯切れの良い音とするため、以下のような設定とします。

- Attackは最速

- Levelは最小、Decayは11時くらい

- Releaseはやや長め

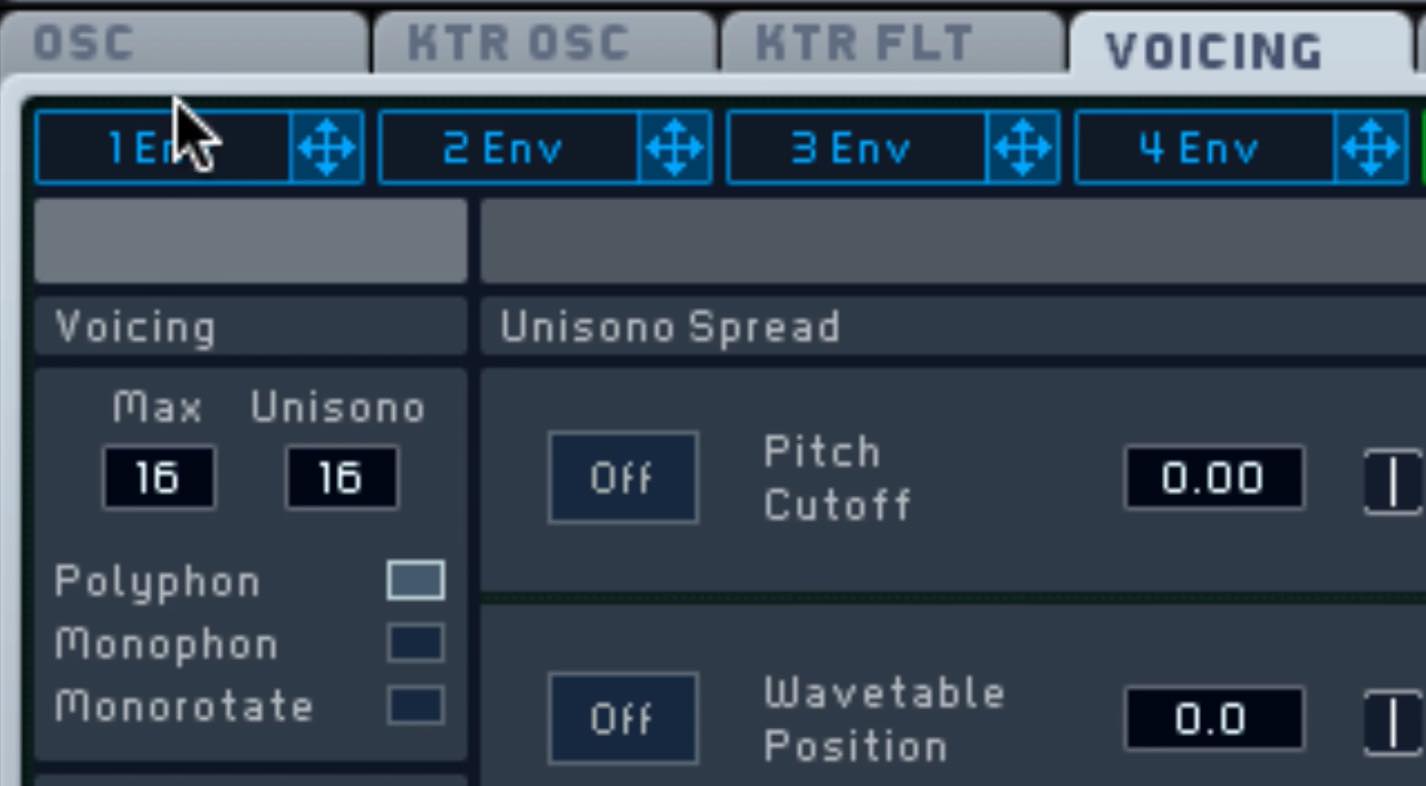

VOICINGとRestart via Gateの設定

音を太くするため、VOCINGタブでUnisonoを16とします。

OSCタブのRestart via Gateをオンにし、アタックを揃えて強調します。

OSCの設定

音作りのベースとしてクリアな音色としたいので、OSC1はサイン派を選択し、ピッチを2オクターブ上の24とします。

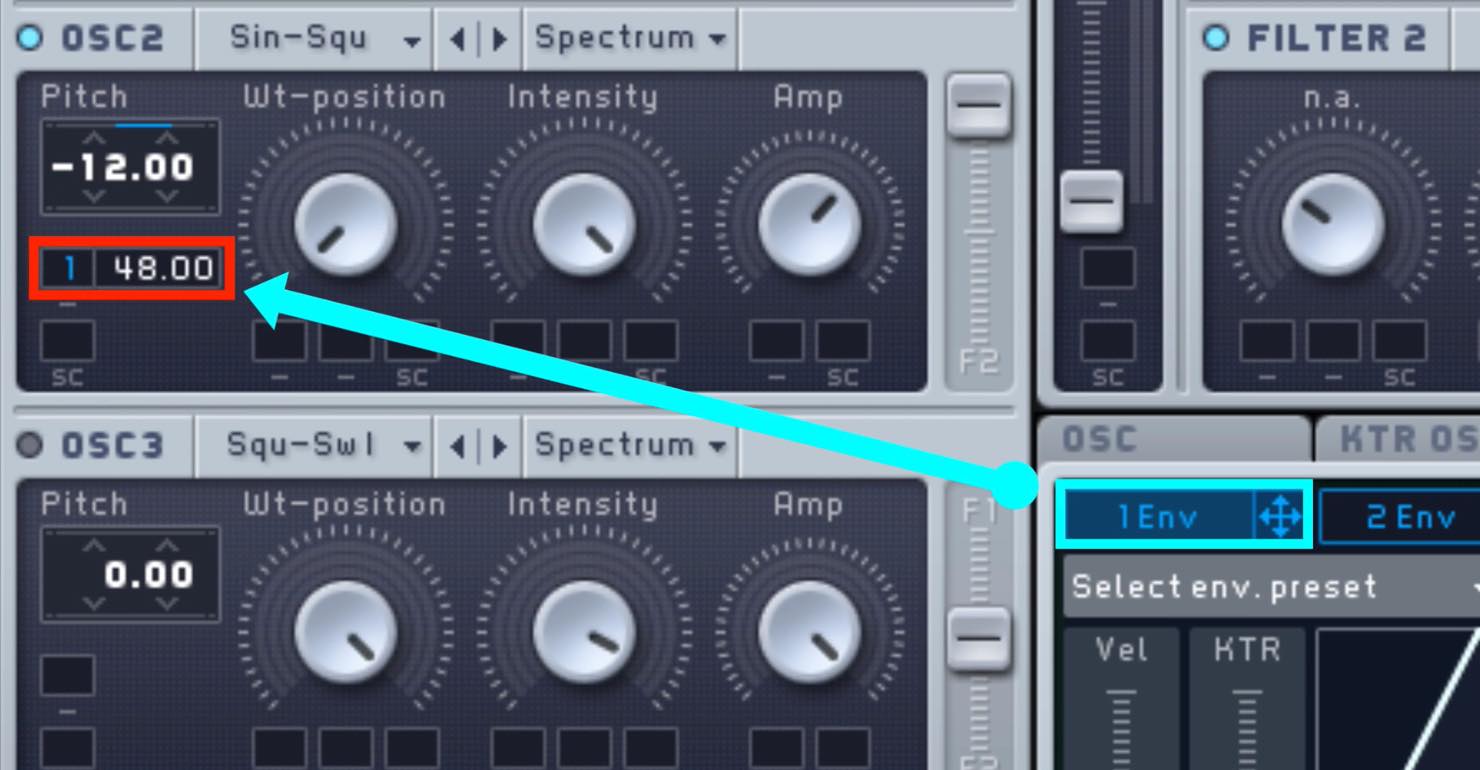

また1Envをピッチにアサインし、レンジを36としておきます。

1Envを上の画像のような設定としておくことで、音の出始めに、+36のピッチから+24へ瞬間的に落ちる音を表現することができ、これが音色のアタック感を演出します。

OSC2には低いピッチで、同様に1Envを使ってアタック感をつけておきます。

MODULATION OSCの設定

音に硬さを加えるため、RingMod(リングモジュレーター)を使用していきます。

対象はOSC1、ピッチを+36、RMツマミをあげると、金属的な硬い音色になります。

今回は、こちらにもエンヴェロープをかけてRMツマミを動かしてみましょう。

これで、最初に硬い音が出た後、Decayの時間をかけて効果が下がるという「さりげない硬さ」を表現できます。

NOISEの設定

打楽器っぽい雰囲気を出すため、今回はNOISEも混ぜていきます。

更に、こちらにもエンヴェロープを使って動きを加えます。

- NOISEのタイプは「Hi-Metalic」を選択し、Colorを2時くらいの位置にします。

- Ampには1EnvよりもややDecayが長く設定した2Envをアサインし、レンジはMAXにします。

これで、ノイズの音量は最大値から、Decayの時間をかけて下がることとなります。

FILTERとエフェクトの設定

OSC1,2そしてNOISEをF1に振り切っておき、以下のように設定します。

- FILTER1にLowpass4を選択し、上の図のような設定にします。

- FXでは、Classic Tubeを使用して音に太さを与えます。

また、今回は少し細かな設定を行いたかったので、DAW側でリバーブをかけています。

この辺りは、楽曲によってお好みで調整してください。

おまけ:ハイピッチサウンドの作り方

今回は最終回ということで、最後にもう一つ、こういったジャンルでよく見かける、高音域で揺れるようなサウンドをご紹介します。

基本設定

OSC1は少しSineから少しSquare側に振った程度とします。

マスターAmpのエンヴェロープは、お馴染みのAttack最速、Level最大です。

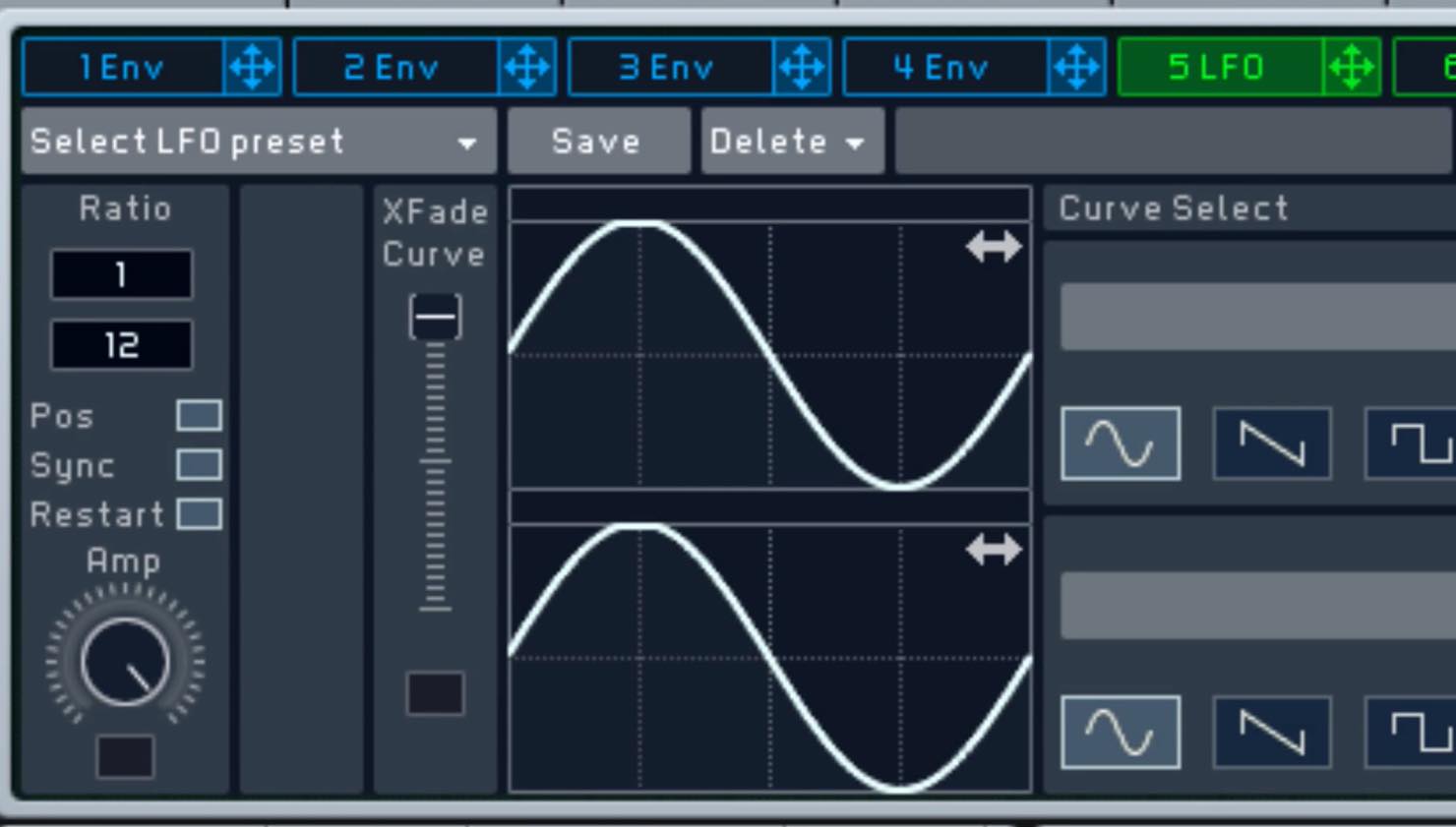

今回はマスターAmpにLFOもかけます。Sine波でRatioは1/12です。

エフェクトは、INSERTでParabolic Shaper、FXでClassic Tube、Small Reverb、EQ(ハイ上げ)をかけておきます。

Phaseによるピッチの調整

ハイピッチサウンドなのでOSCのピッチを上げると思いがちですが、それでは普通の高い音になってしまいます。そこで今回はMODULATION OSCのPhaseを使ってみましょう。

Global Tuneによるピッチの調整

更に、MASSIVE本体のチューニングであるGlobal Tuneを操作して、もっとクレイジーな音を目指してみましょう。

ハイピッチなので、Global Tuneを上げれば良いかと思いきや、そうとも限りません。

実は、Phaseをかけていることにより複雑な変調が起こり、Tuneを下げることでも高音を得ることができます。普通でない音を目指すならば、こちらの方が良さそうですね。

全6回に渡ってお送りしてきた「Skrillexのようなワブルベースを作る」のシリーズですが、いかがだったでしょうか?

ワブルにとどまらず、その他付随してよく出てくる音にも派生しましたが、このような様々な音の組み合わせによって、ダブステップ等の楽曲は構成されています。

ぜひ、様々な音色を学びながら、ご自身のオリジナリティも追求してみてください。