Guitar Rig 5の使い方 【Native Instruments】

高音質アンプシミュレーター Guitar Rig

ギタリストにとって必須の「ギターアンプ」

楽曲を大音量でプレイすることは、とても楽しいものです。

しかし、いつでも好きな時に大音量でプレイすることは社会との摩擦を引き起こし、最悪の場合、両親や兄弟からも他人のような扱いを受けます。

そんな時に活躍するのが「アンプシミュレーター」です。

まるで生のアンプで弾いているような迫力あるサウンドを実現することができます。

ここでは数あるアンプシミュレーターの中でも、大人気の「Komplete」に内蔵されている「Guitar Rig」の使い方を解説していきます。

動画 : プリアンプ & キャビネット

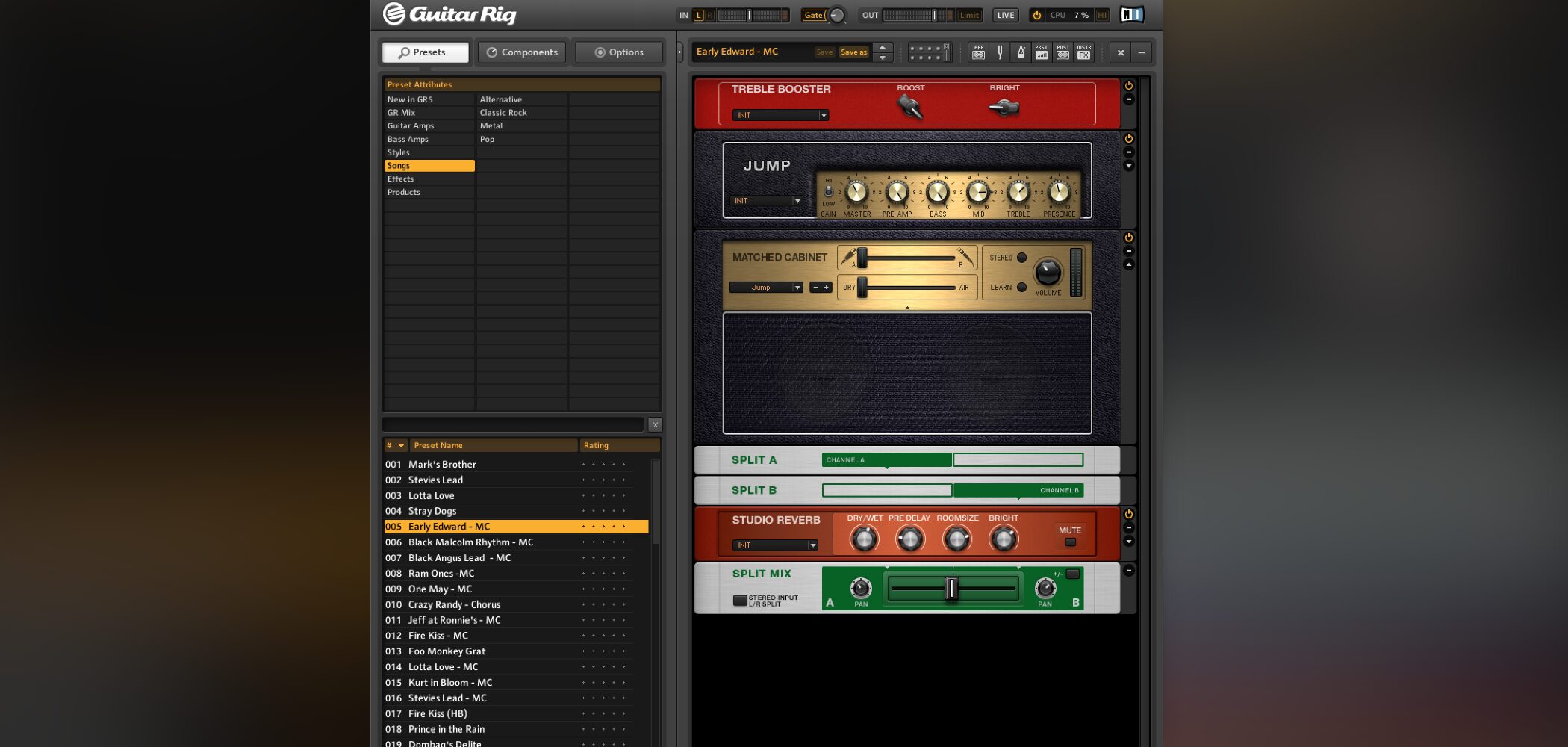

プリセットの読み込み

まずはアンプの概念、セッティング部分から行ってみましょう。

「Guitar Rig」には様々なプリセットが内蔵されています。

初心者の方、ギターを触ったことがない方でもこのプリセット検索で簡単に好みのセッティングを見つけることができます。

①(赤) : 「Presets」をクリックし点灯させます

②(青) : ジャンルやアンプの種類をクリックし指定します

③(緑) : 検索結果が羅列され「ダブルクリック」で設定を読み込むことができます

プリセットを削除したい場合は「クリアボタン」をクリックします。

特定エフェクトのバイパス

プリセットから「このリバーブは必要ない」などという場合、特定のエフェクトや装置を「無効(バイパス)」にすることができます。

エフェクトの右上に備わっている電源ボタンをクリックし「消灯」させます。

またエフェクトを選択し「Deleteキー」を押すことで完全に削除が可能です。

アンプやエフェクトを追加する

オリジナルセッティングを作成していくという場合はまず「Components」をクリックします。

「アンプ」や「エフェクト」がカテゴリー分けされています。

目的の機器を右ウィンドウへドラッグすることで追加を行なうことができます。

アンプの基本設定

アンプを追加した後は、楽曲に合わせた調整を行なっていきます。

この部分はほとんどのアンプシミュレーター製品で共通しています。

- MASTER : ギターアンプ自体のボリューム

- PRE-AMP : 音の歪み具合(Gainと呼ばれることも多いです)

- BASS : 低音域の強調_音の太さ

- MID : 中音域の強調_音のキャラクター

- TREBLE : 高音域の強調_音のヌケ

- PRESENCE : 超高音の強調_音の輪郭

セッティングの注意点

インターフェイスの上部分からは「インプットとアウトプット」を確認することができます。

ここに赤がついてしまうと音が割れていることを表します。

その場合、スライダーを下げて音量を調整を行なってください。

豊富なエフェクトを使用しサウンドを構築

ギターと言えばやはり「エフェクト」です。

GuitarRigには様々なエフェクトが搭載されています。

これらを自由に組み合わせて高音質なオリジナルサウンドを作成することができます。

次に、「エフェクトの適用」と「サウンドの保存」についてを解説行なっていきます。

動画 : エフェクトの適用 / プリセットの保存

エフェクトの選択/適用

「Components」より「Categories」を選択します。

エフェクトが種類に分かれ配置されています。

希望のエフェクトを選択し、右部分へ「ドラッグ&ドロップ」を行ないます。

エフェクト順序の変更

GuitarRigは上から下へ音が流れます。

そのためエフェクトの順序によりサウンドが変わります。

順序を変更したいエフェクトを選択し「ドラッグ」を行なうことで並びを変更することが可能です。

エフェクトのバイパス/削除

エフェクト設定を残したままその効果を一時的に無効する「バイパス」

エフェクトの電源ボタンをクリックし「消灯」させます。

エフェクトを完全に削除する場合は

エフェクトを選択し、「Deleteキー」を押します。

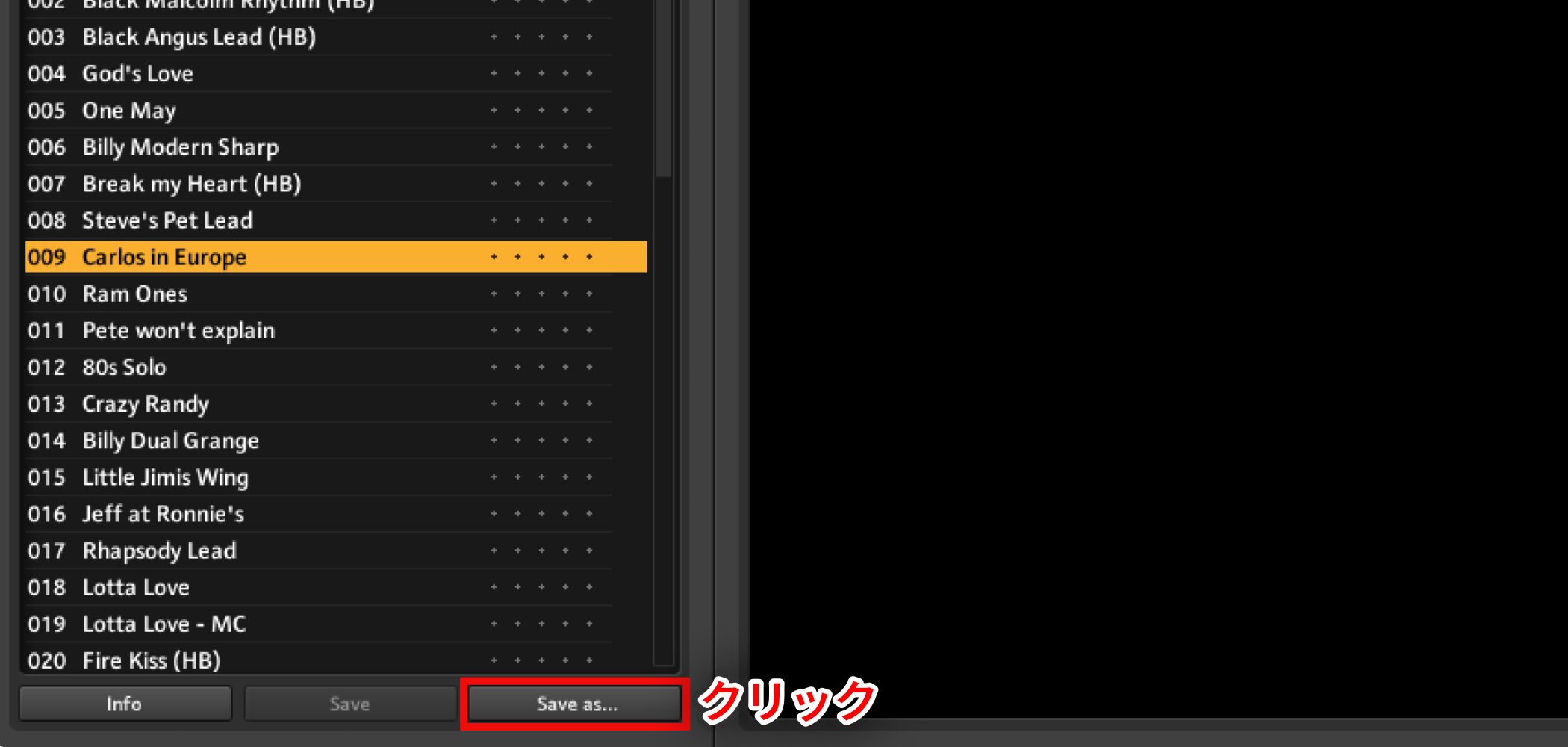

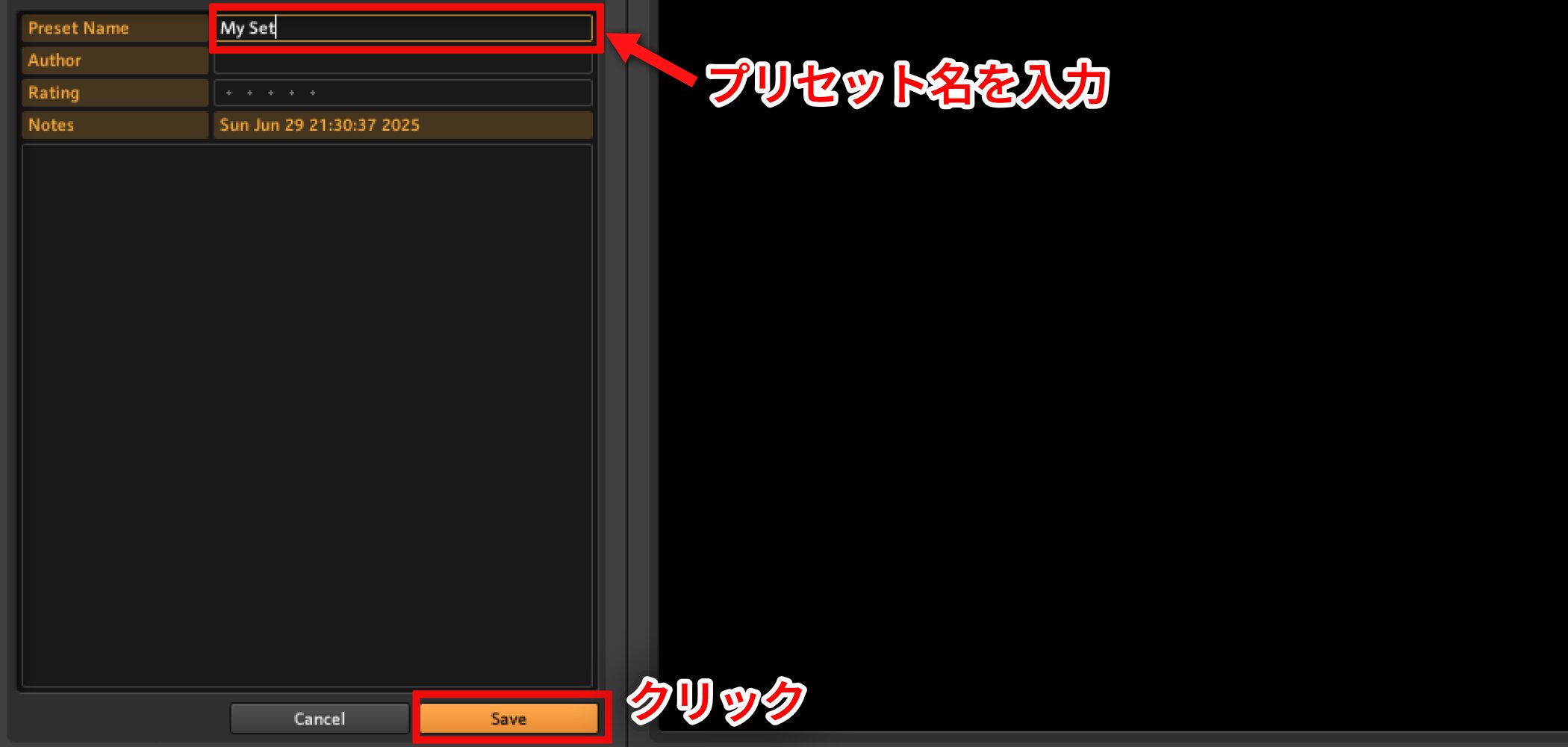

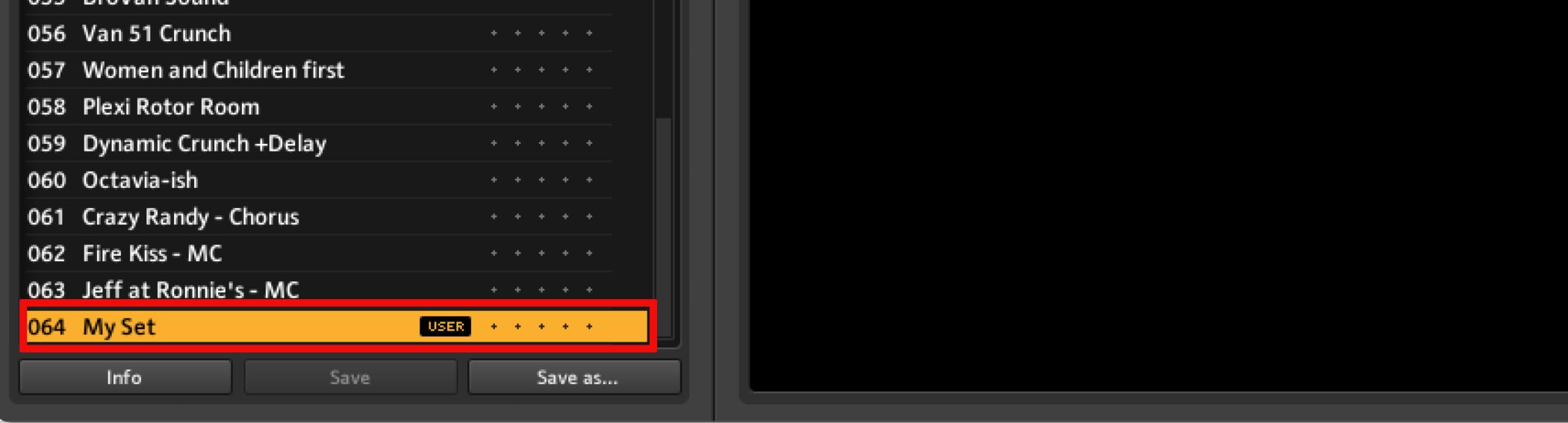

プリセットの保存

作成した音色を保存しておくことで、他のトラック/楽曲でも簡単にその設定を呼び出すことが可能です。

GuitarRig 右下のプリセット部分より「Save as」を選択します。

表示されるウィンドウから「名前」を決定し「Save」を選択します。

このようにプリセットが保存されました。

ギター以外にも使用できる豊富なエフェクト

前項に引き続き「エフェクト」について解説を進めていきます。

「GuitarRig」という名前に騙されてしまいそうになりますが、ギター以外にも様々なトラックへ使用できます。

ここでは、オススメの「Traktor's 12」シリーズをマスタートラック、ドラムトラックへ適用しています。

この「Traktor's 12」はDJ的な使い方もできるため非常に面白い効果が期待できます。

動画 : Pitch / Special FX

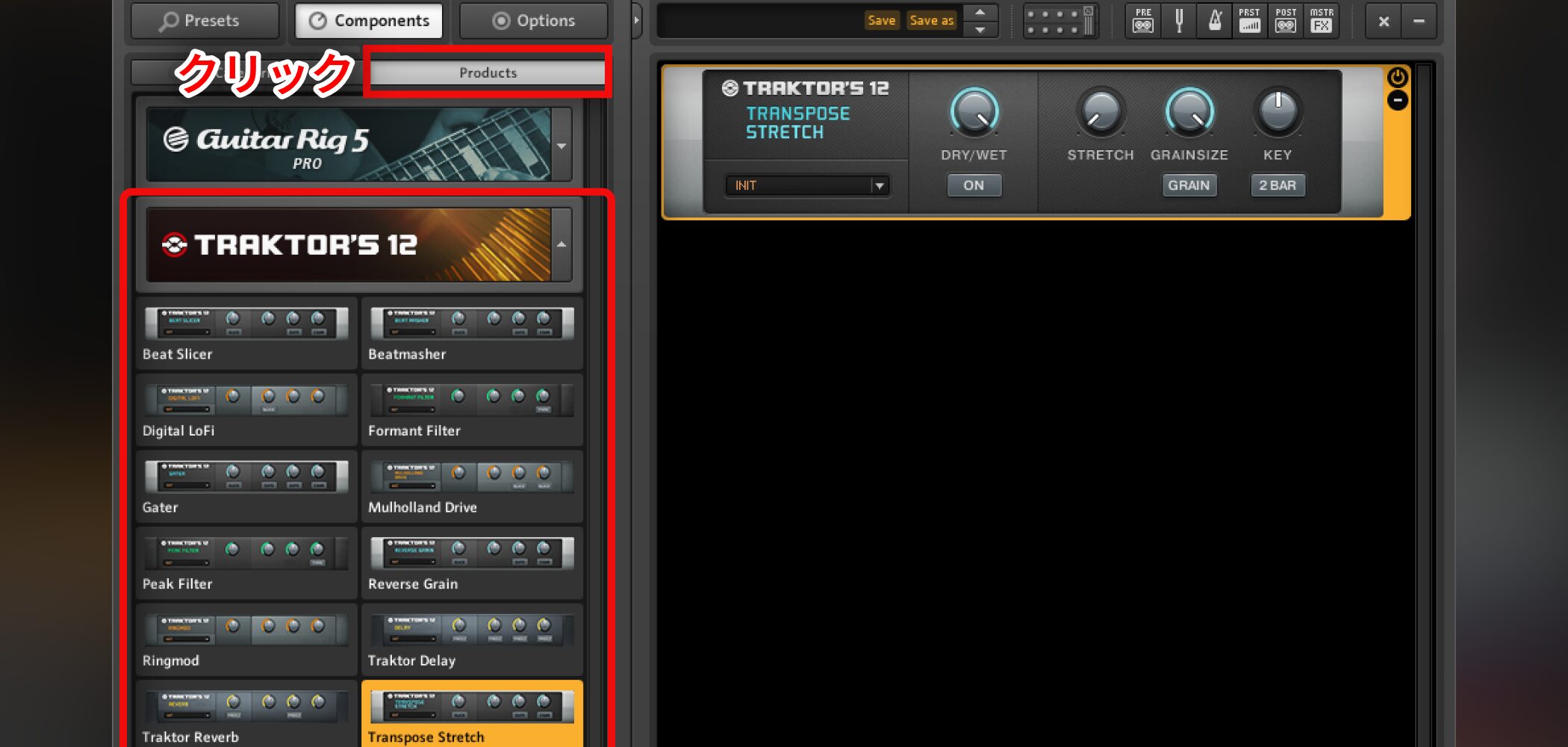

Traktor's 12へのアクセス

「エフェクトカテゴリー」からもアクセスを行なえますが、「Products」より全ての「Traktor's 12」を一斉に確認可能です。

Traktor's 12の概念

「Traktor's 12」の半数はこのタイプのインターフェイスとなっています。

基本的に「ON」を点灯させ、エフェクト効果を得ます。

※DAW停止後は、特定箇所がループし続ける場合があるため「ON/OFF」を切り替えてください。

Guitar Rig上のあらゆるツマミをオートメーションコントロール

ここまで「Guitar Rig」内のデバイスについて解説を進めてきました。

ここからは、コンテンツのツマミ達をDAW上でコントロールしていきます。

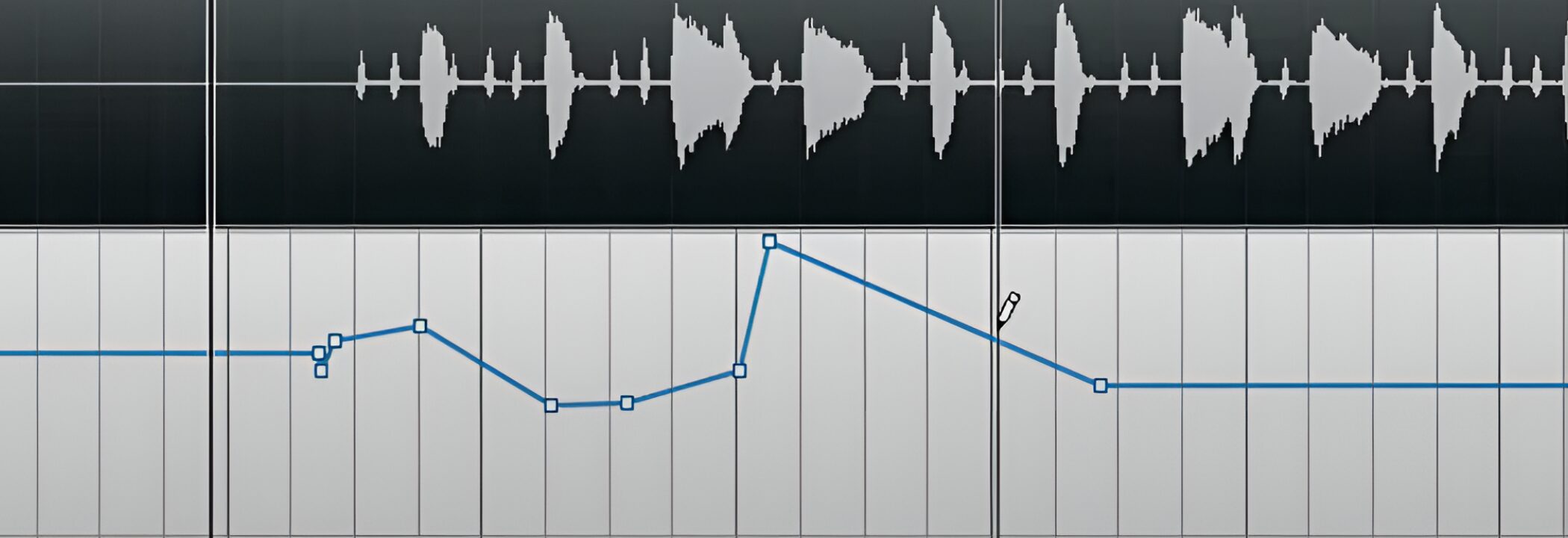

また「オートメーション」を併用することで、Guitar Rig上のあらゆるデバイスツマミを楽曲再生に合わせて変化させることも可能です。

動画 : オートメーションコントロール

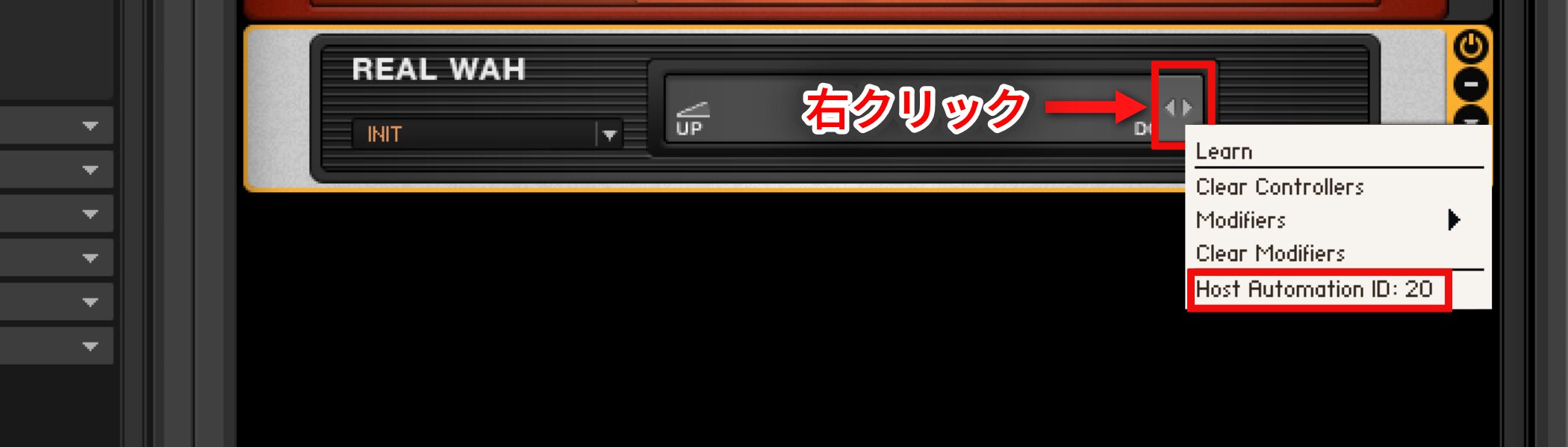

オートメーションIDの確認/記録

オートメーションを行なうために、記録したい「各ボタン/ツマミ」の「ID」を確認すると便利です。

コントロールするボタン/ツマミを「右クリック」します。

表示されるメニューより「ID」を確認することができます。

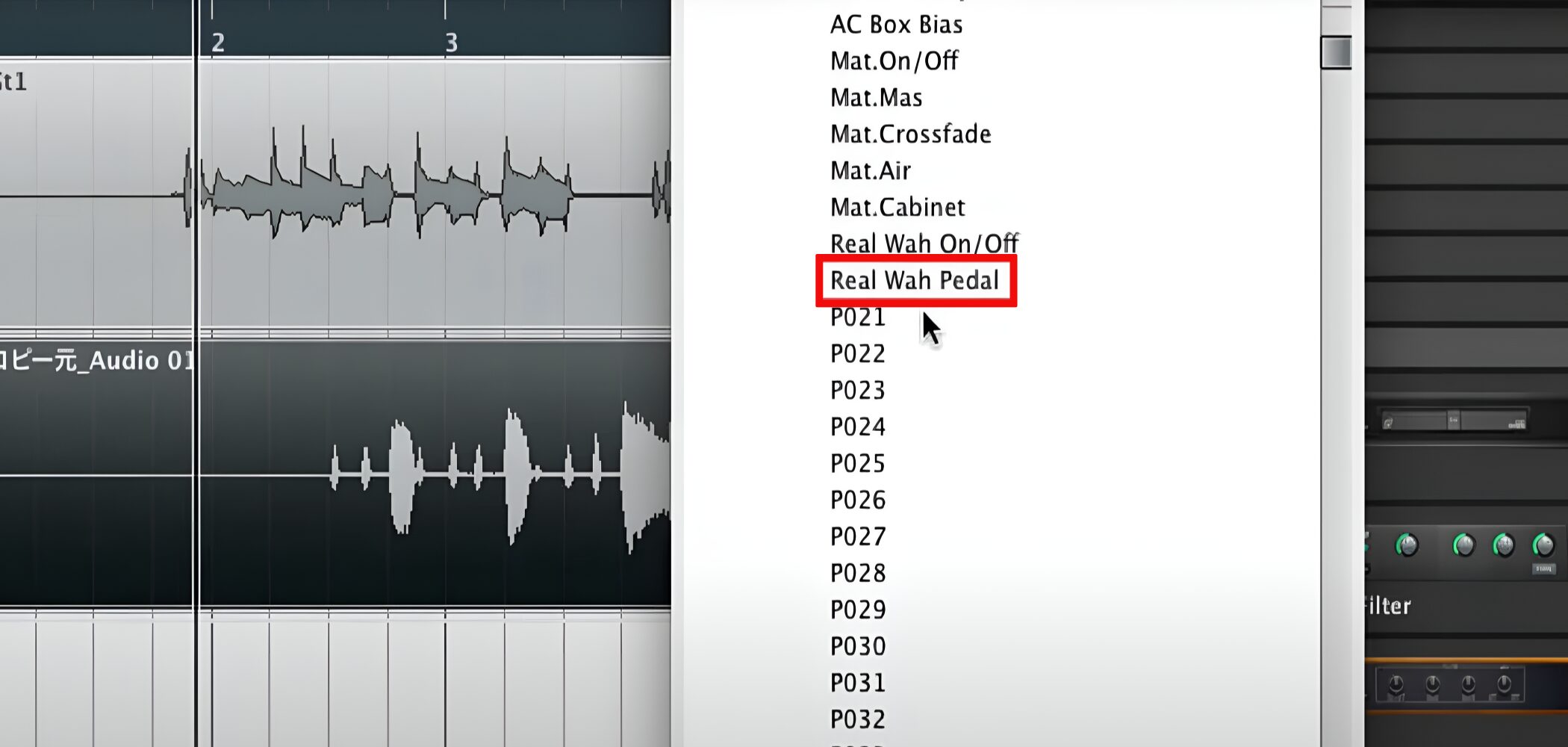

DAW上の「オートメーションメニュー」よりこの「ID_パラメーター」へアクセスが可能です。

後は通常の「オートメーション」と同様に、記録していくだけです。

CONTAINERの使用

「CONTAINER」を使用することで、異なるツマミ/ボタンを一斉にコントロール可能となります。

「Tool」の中に「CONTAINER」が収められています。

「ドラッグ&ドロップ」で適用を行ないます。

同時コントロールを行なうデバイスを「CONTAINER」へ「ドラッグ&ドロップ」します。

「CONTAINER」へ収められます。

上記写真のように、複数のデバイスも挿入が可能です。

「CONTAINER」のツマミを同時コントロールする「デバイスツマミへドラッグ」していきます。

これで設定は完了です。

これにより「CONTAINER」上のツマミを動かすことで、割り当てた複数のツマミが同時にコントロールされます。

各DAWオートメーション記事

Guitar Rig をステレオトラックに適用する際の注意点

「GuitarRig」はその名の通り、ギターに特化した「アンプシミュレーター」ですが、様々なエフェクトが搭載されており、ギター以外の幅広いトラックへ適用可能です。

しかし、ステレオトラックに適用した段階では「モノラル」処理が行われてしまいます。

その解消方法は非常にシンプルです。

動画 : モノラル/ステレオの切り替え

動画ポイント

上部の「L/R」を共に点灯させます。

これによりエフェクトの効果がステレオで処理されます。

Logic

Logic GarageBand

GarageBand Cubase

Cubase Ableton Live

Ableton Live StudioOne

StudioOne FL_Studio

FL_Studio