ピアノアレンジ 4_ 音の長さとベロシティ 実践編

音の長さとベロシティ 実践編

今回は、音の長さとベロシティーについての実践編です。

Cubaseの鉛筆ツールを使って打ち込む際に、

今回の内容を知っておいていただければ、生演奏のシュミレーションがし易くなります。

ピアニストが演奏した際、

その演奏がMIDI情報ではどのように記録されるのかを知っていただくことで、

実践的なスキルとして身につけていきましょう。

動画へのアクセス

- 11_ピアノアレンジ メロディの打ち込み

- 22_ピアノアレンジ 適正ベロシティ

- 33_ピアノアレンジ コード付け

- 44_ピアノアレンジ 音の長さとベロシティ 実践編

- 55_ピアノアレンジ コードに対する左手のアレンジのアプローチ

- 66_ピアノアレンジ 左手のアプローチ2/右手のアレンジ

生演奏によるタイミングのズレ

生演奏ではメトロノームを聞きながら演奏しても、

グリッドに対してぴったりと録音できるプレイヤーはなかなかいません。

発音タイミングが若干前後します。そのタイミングのズレが、生演奏らしさであるとも言えます。

ある程度鍵盤が弾ける方は、MIDI録音後、

感度指定クオンタイズをかけて、極端なズレを修正しましょう。

この際、100%のクオンタイズをかけてしまっては、せっかくの生演奏らしさが失われてしまいます。

(下図のiQモードで調整します。)

もちろん、鉛筆ツールで鍵盤パートを打ち込む方も、

どうようのタイミングのズレを簡単に編集することができます。

この場合はクオンタイズのランダム化を使います。

(下図のランダム化のTick数でばらつきの程度を決めます。)

これらのクオンタイズの機能を使って、まずは生演奏らしくMIDIノートの発音タイミングを編集しましょう。

音の長さ

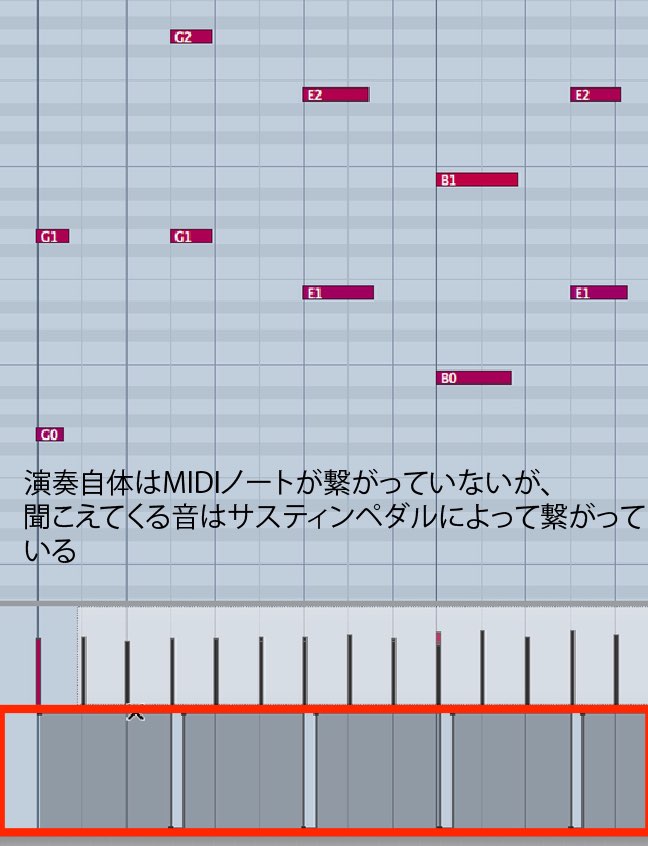

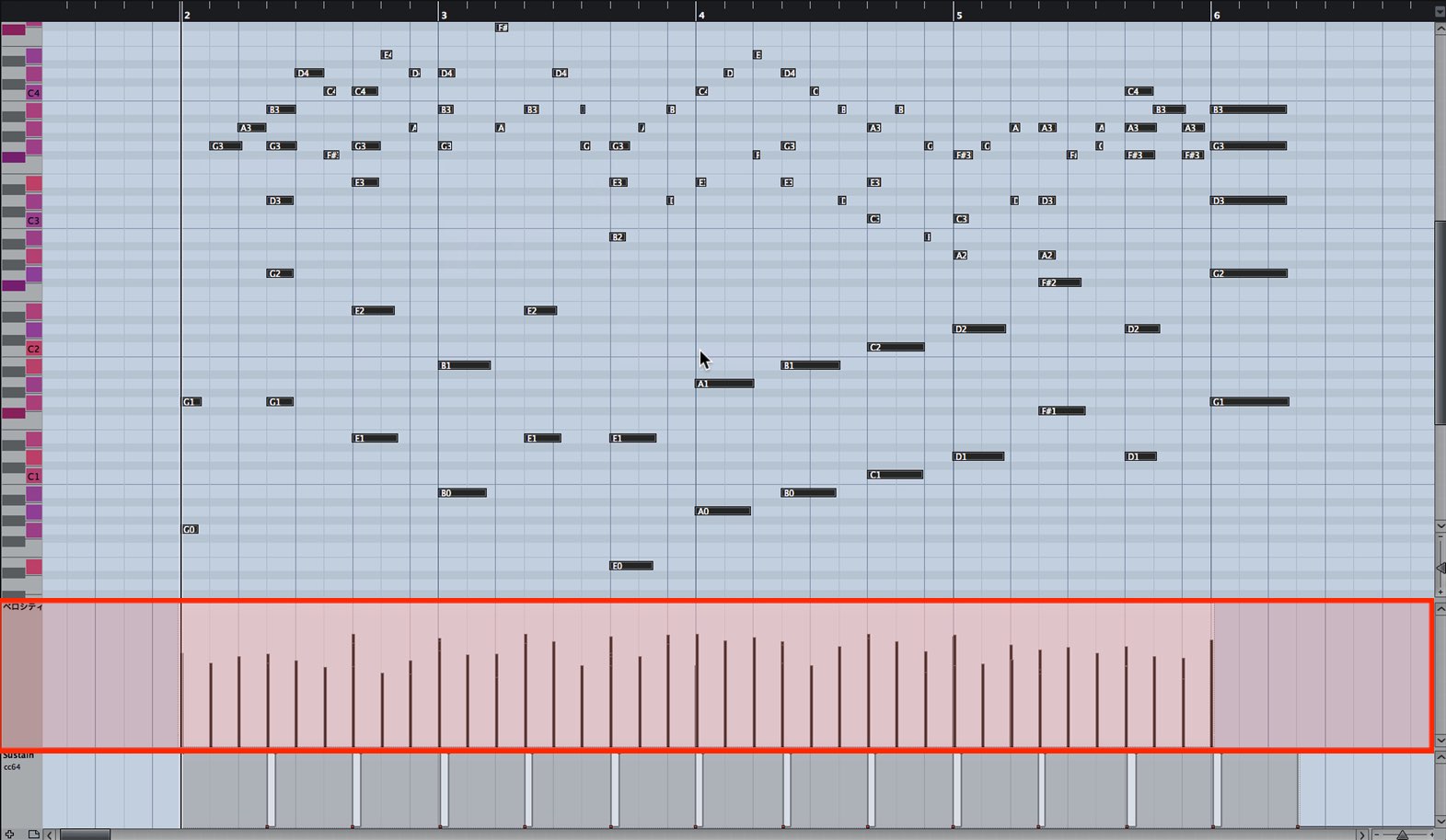

実際に鍵盤を演奏すると、鍵盤の移動によって音と音はきれいに繋がりません。

(上図のMIDIノート参照)

これだと滑らかな音の繋がりにはなりませんので、

サスティンペダルを使用して、音の長さを充分に保っているんですね。

鉛筆ツールで打ち込む際は、MIDIノートを次の音までしっかりと伸ばすことができるので、

サスティンペダルのパラメータ(CC64)を打ち込むのを忘れてしまいがちですが、

サスティンペダルを踏むことで音色に変化があるソフトシンセも販売されていますので、

サスティンのパラメータも打ち込むように心がけましょう。

ベロシティ

動画中でも言及していますが、ピアノの打ち込みの場合、ベロシティに正解はありません。

プレイヤーによっても表現の方法は様々ですし、

使用しているMIDIキーボードによってもベロシティ感度が違います。

しかし、一般的にはベロシティ「80」あたりがリラックスして弾いたときの値であるとは思いますので、そこから生演奏らしくベロシティをばらけさせていきましょう。

細かい作業ですが、この編集を行うと、

やはり機械っぽさが薄れますのでベロシティ編集による表情が与える印象はかなり大きいです。

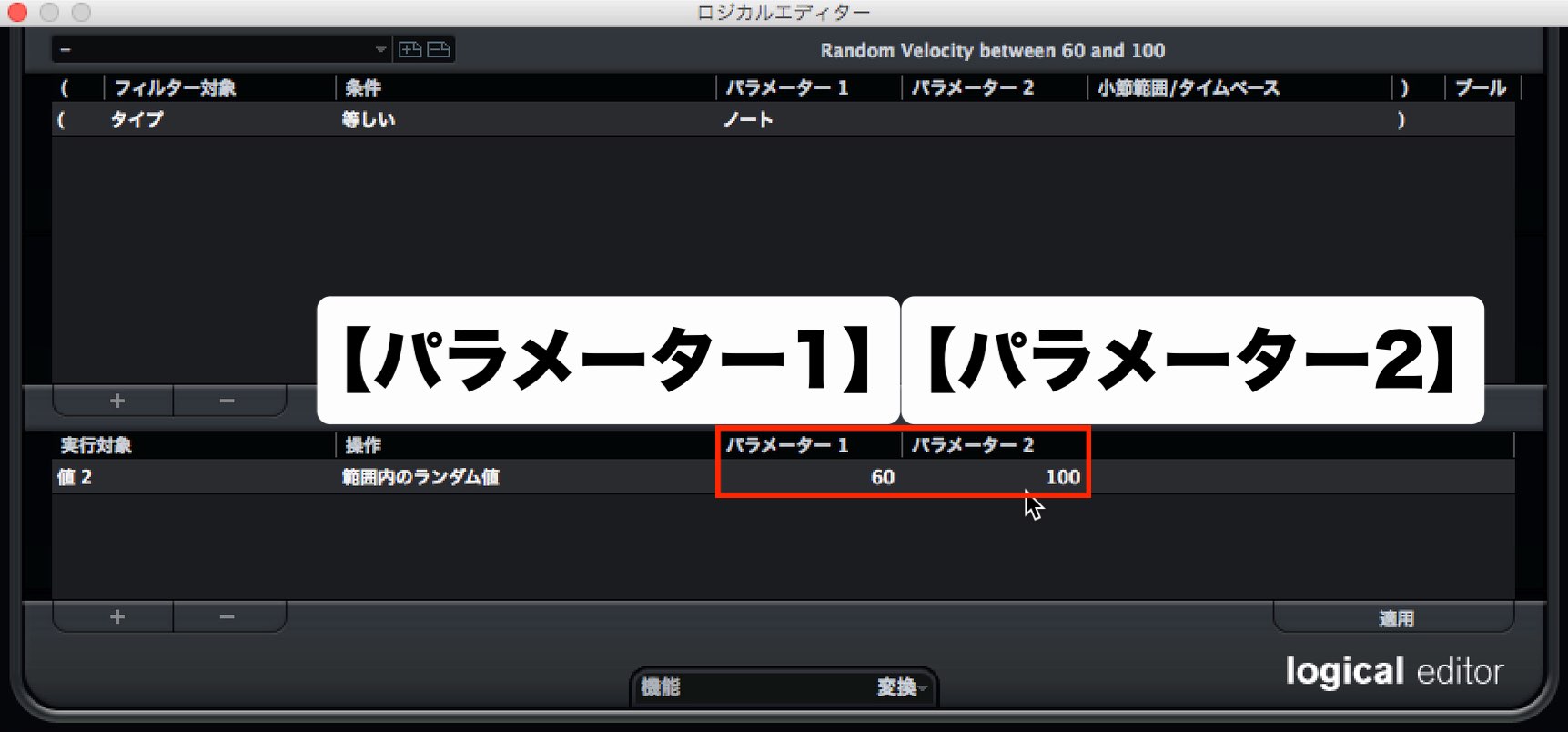

動画ではベロシティーをばらけさせる方法として、Cubaseのロジカルエディターを使用しています。

Cubase8 proにはプリセットとしてあらかじめ「60~100の間でベロシティをランダム化する」

というロジカルプリセットがあります。

このプリセットを使えば簡単にベロシティをばらけさせることが可能です。

プリセットをカスタマイズして、

「60~80」の間でベロシティをランダム化などを作っても良いかもしれませんね。

ただし、1音1音丁寧に演奏しているところをイメージしてベロシティを編集していく方法もあります。

時間はかかりますが、抑揚付けを行う際には丁寧にベロシティを編集してあげる必要があることも事実です。

「ランダム化でばらけさせてから、必要な部分は丁寧に編集する」

というのがベロシティ編集の理想の形だと思います。