ピアノアレンジ 3_ コード進行を作る

メロディーに対して適正なコードをつける

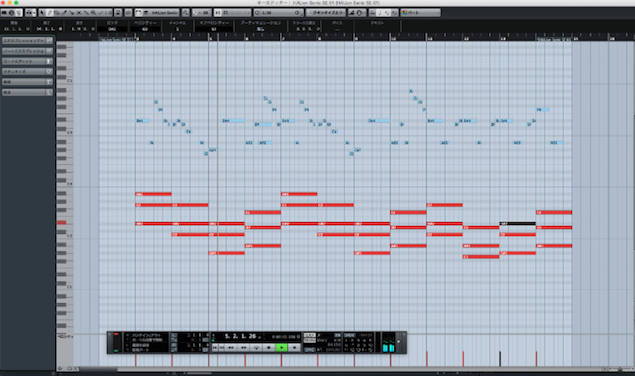

前回より打ち込みを行ってきたピアノメロディー。

今回はこのメロディーに対してコード付けを行っていきます。

途中、音楽理論の話も出てきますが、

コード付けを行った上で左手の演奏アレンジへと話を進めていきます。

音楽理論について不安な方は、音楽理論記事もぜひ参考にしてみてください!

動画へのアクセス

- 11_ピアノアレンジ メロディの打ち込み

- 22_ピアノアレンジ 適正ベロシティ

- 33_ピアノアレンジ コード付け

- 44_ピアノアレンジ 音の長さとベロシティ 実践編

- 55_ピアノアレンジ コードに対する左手のアレンジのアプローチ

- 66_ピアノアレンジ 左手のアプローチ2/右手のアレンジ

まずは楽曲のキー(調性)を把握しましょう

今回コード付けは、キーのメジャーダイアトニックコードを使用しています。

ダイアトニックコードでコード付けを行うことで、そのキーの世界観が統一された楽曲になります。

また、お伝えさせていただきやすいように、シンプルな3和音で行っています。

コードの構成音が3音ですので、それぞれのコードの性格が見えやすいと思います。

ダイアトニックコードでコード付けを行うのですが、

まず、この楽曲のキーを把握する必要性がありますね。

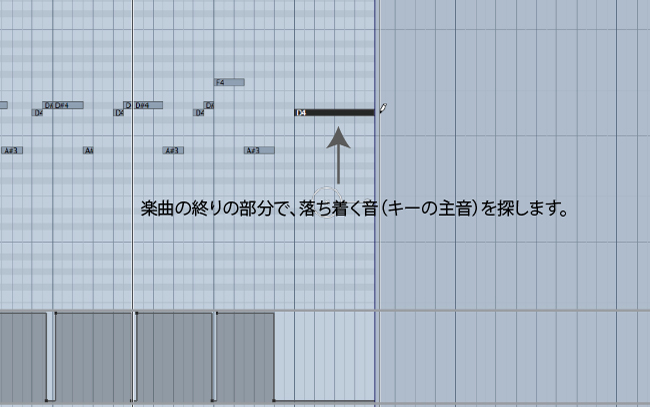

今回は、メロディーの終り部分に1音足してみて、

終わった感じがする音(終始感が得られる音)を探すことで、

キーの主音を見つけるという方法を実践しています。

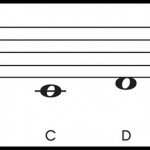

楽曲のキーはE♭メジャーだとわかりました。下記にそのスケールを表示しています。

このスケール上に現れる音(E♭、F、G、A♭、B♭、C、D)という7種類の音それぞれに、

3度ずつ音を積み重ねたコードが、E♭メジャーダイアトニックコード(3和音)です。

ドミナントからトニックへの進行を意識

コード進行とは、楽曲が「先へ先へ」と進んでいくパワーのようなものです。

その「先に進みたい」という欲求を起こさせてくれるパワーの源は、ドミナントコードの響きの中にあるんですね。

今回はシンプルなコードを基調にお伝えしていますので、前述のように3和音を使用しております。

4和音にすると、さらに進行感を感じられるコード付けができるかもしれませんね。

ドミナントに当たるⅤのコード(B♭)と落ち着いた響きのⅠのコード(E♭)のつながりを大事にしながら、コード進行を考えていきました。

楽曲の雰囲気を変えたい部分ではⅤのコードの次にⅠのコードの代理として使えるⅥのコード(Cm)を使っています。

音楽理論の言葉では「偽終止」といいます。

今回私が考えたコード進行は、視聴いただいた際になるべく違和感がないように、

キーのダイアトニックコードを使って、オーソドックスなコード進行にしてみました。

もっとおしゃれなコードを付けたり、

かっこいいコードを付けて楽曲の雰囲気を変えることもできるかもしれませんね。

コード進行には耳馴染みのある進行はあっても、そのコード進行のみが正解ということはありません。

このような記事も読まれています

コード概念を把握する方法 耳コピ講座

ここではコードの概念を解説していいきます。コードは決して難しくないということが感じられます。

いきものがかり「ありがとう」コードアナライズ

このガテゴリーではアーティスト楽曲を使用し、その手法やコードを分析していきます。

リハーモナイズについて

「リハーモナイズ」とはメロディに対して「和音をつけかえる」ことを指します。「リハーモナイズ」をしっかり行えるようになると、オリジナル楽曲のコード選択が大きく広がります。ここでは数回に渡って、この「リハーモナイズ」を解説していきます。

楽曲中のコードを一発で把握する

制作を行っていると「あれ?ここのコードなんだっけ?」ということがよくあります。これを解消するのための方法をご紹介します。

音程のぶつかりを一発で把握する方法!!

作曲を進めていくにつれ、当然、トラック数や音数は増えていきます。その際に注意したいのが、「音程のぶつかりです」この解消方法を解説していきます。