セカンダリー・ドミナント⑦ 実践編3「あえて解決しない②」/音楽理論講座

解決しない流れをさらに知る

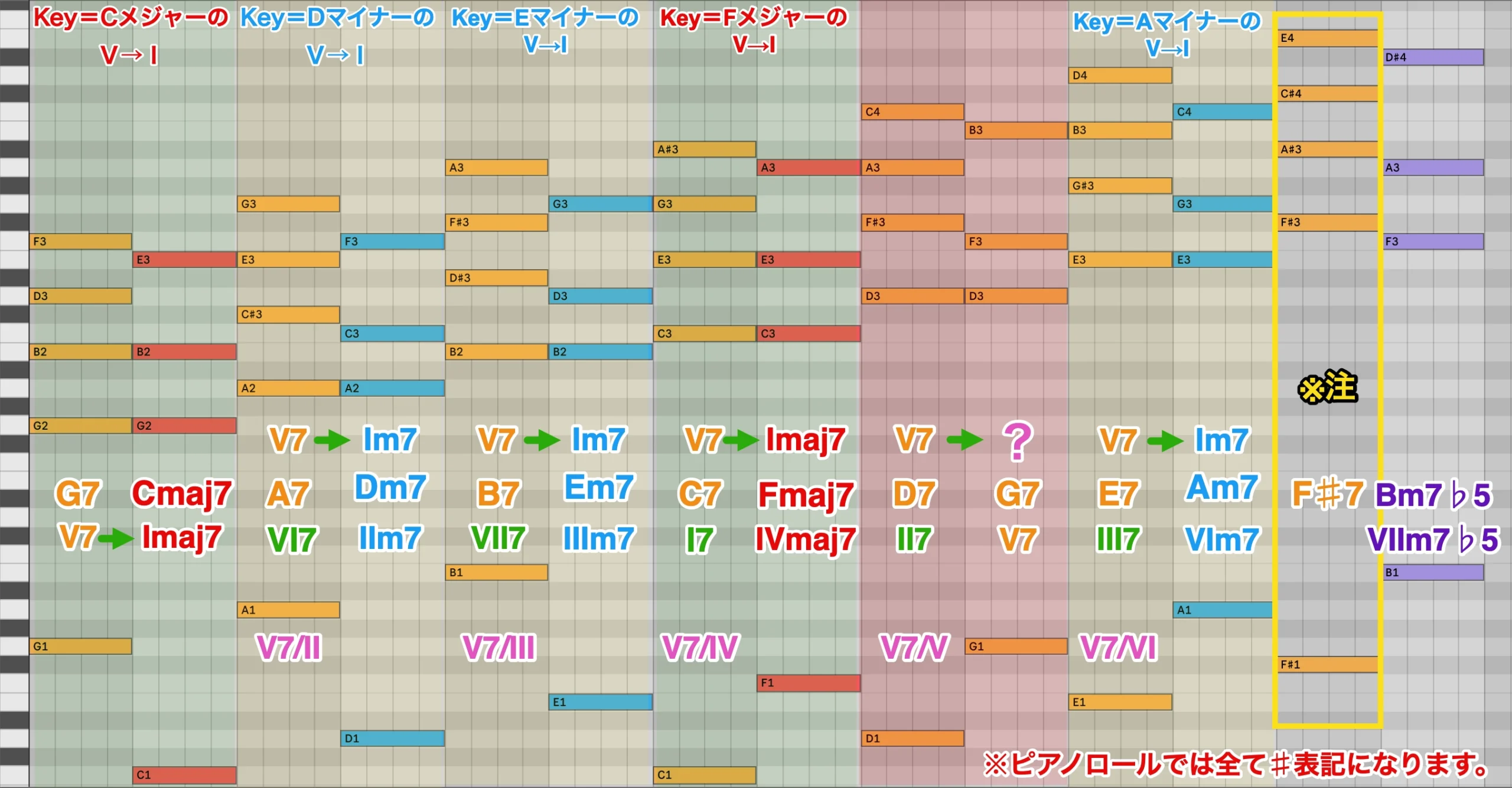

前回は今までV→Iで解決していたはずのセカンダリードミナントが、全く違うコードに続いていたという箇所に注目してみました。

前回の音源を聴いてみましょう。

I7は、今まではIVに進行していましたが…

V7/IV

緑の矢印の箇所のように、別のコードに進行していました。

解決はしていないのに、違和感がなかったところが新しいポイントですね。

解決しない例

ではここで、色々と例を聴いてみましょう。

Key=Cで全て確認していきます。

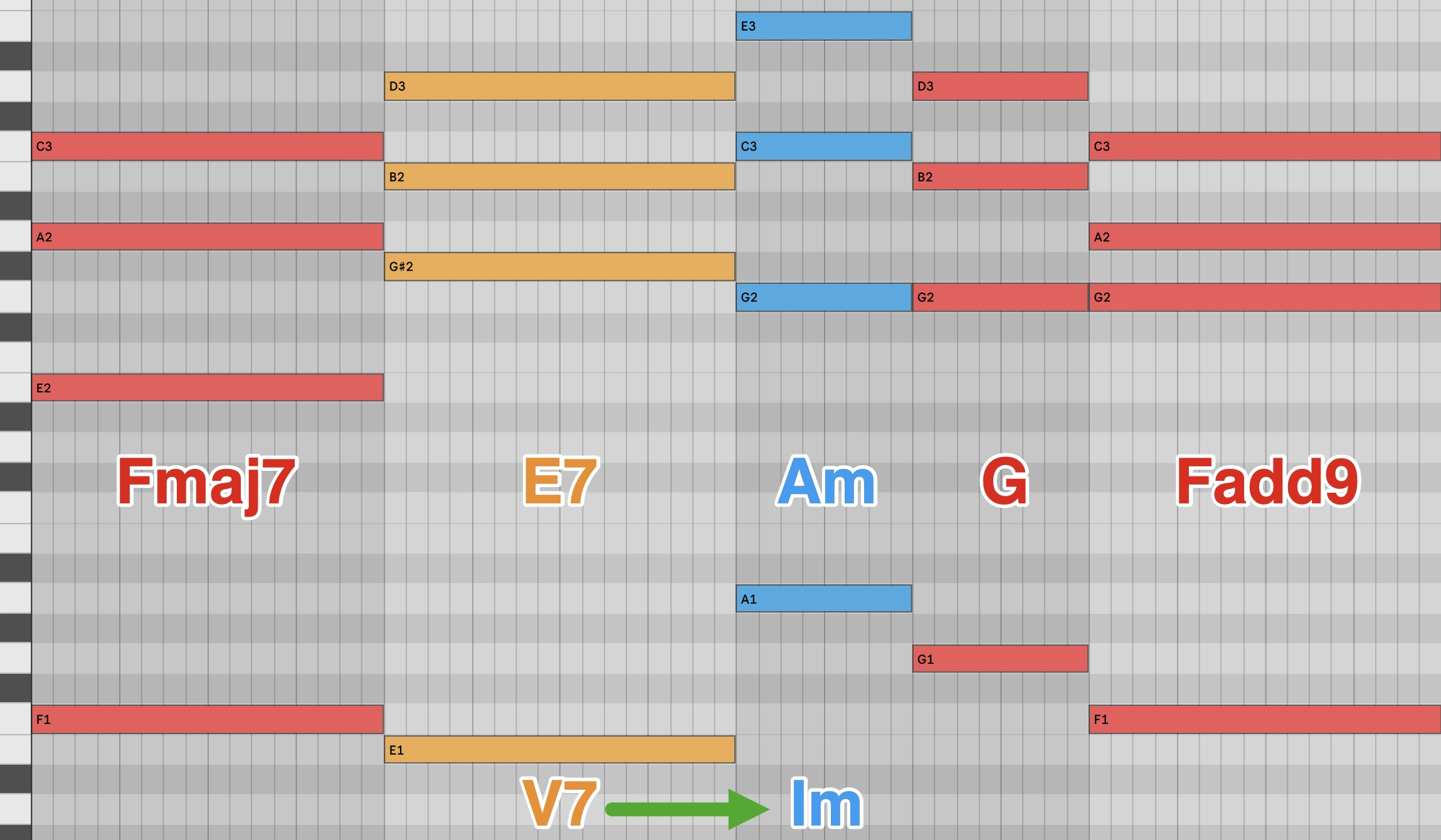

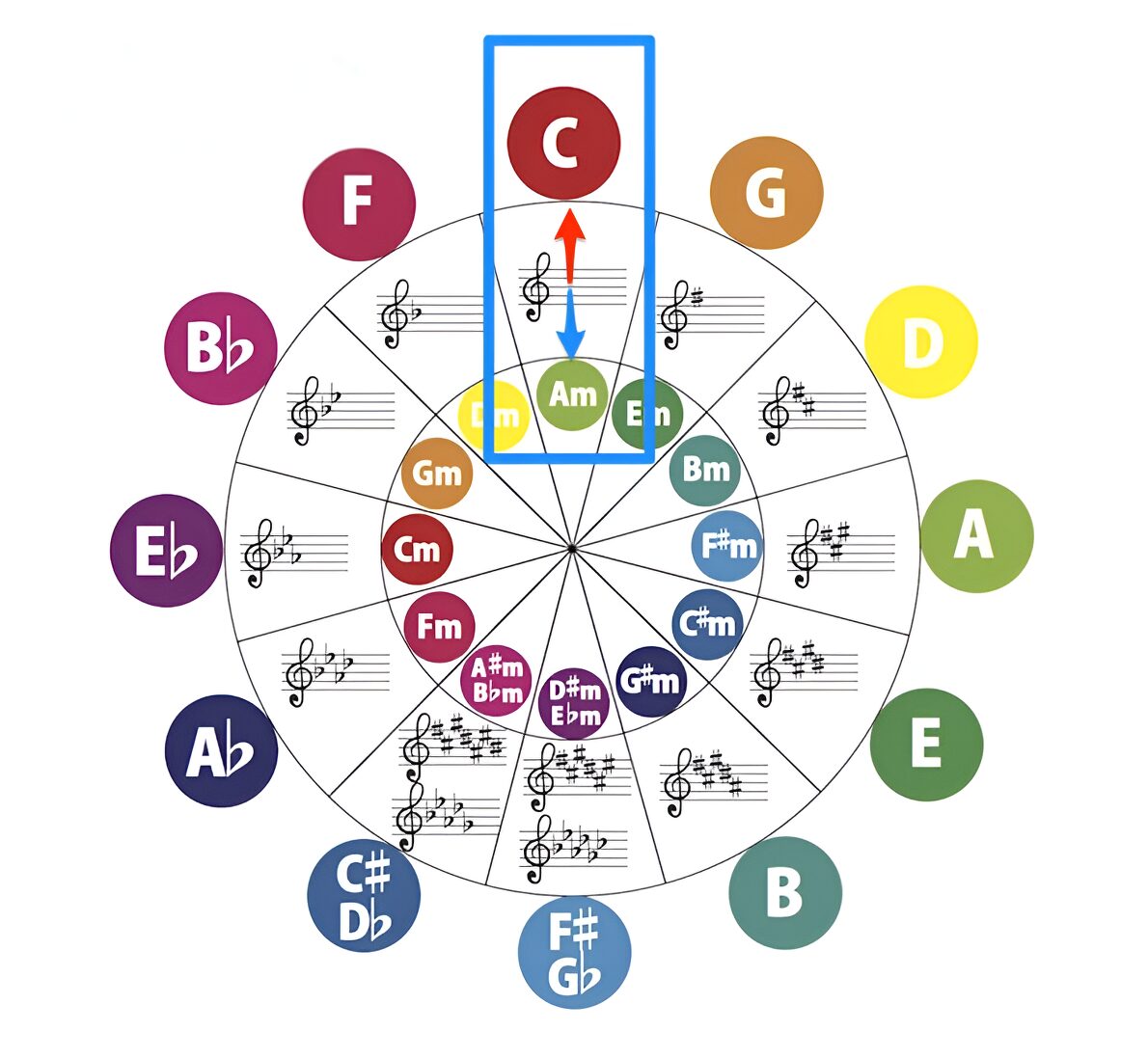

この箇所では、E7をサビ前に配置しています。

これは、Key=Cメジャーの平行調(レラティブキー)であるAマイナーのI、つまりAmコードから始めたパターンです。

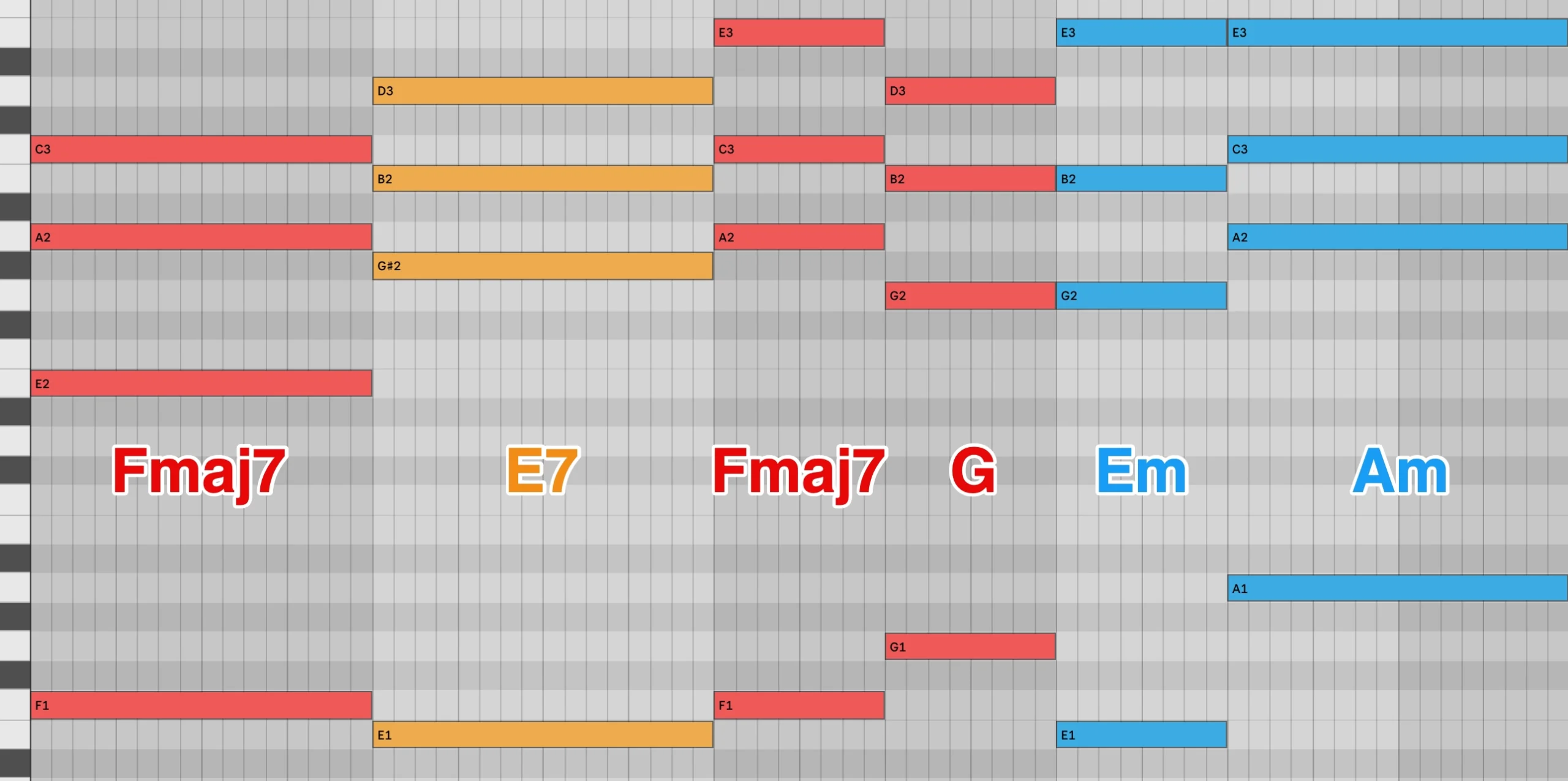

次の例も、サビ前はE7です。

E7を聴くと、通常はAm・Am7が続いてマイナー調になると予想されます。

しかし、ここではあえてその予想を裏切り、Fmaj7から始まる、いわゆる”王道進行”へと展開しています。

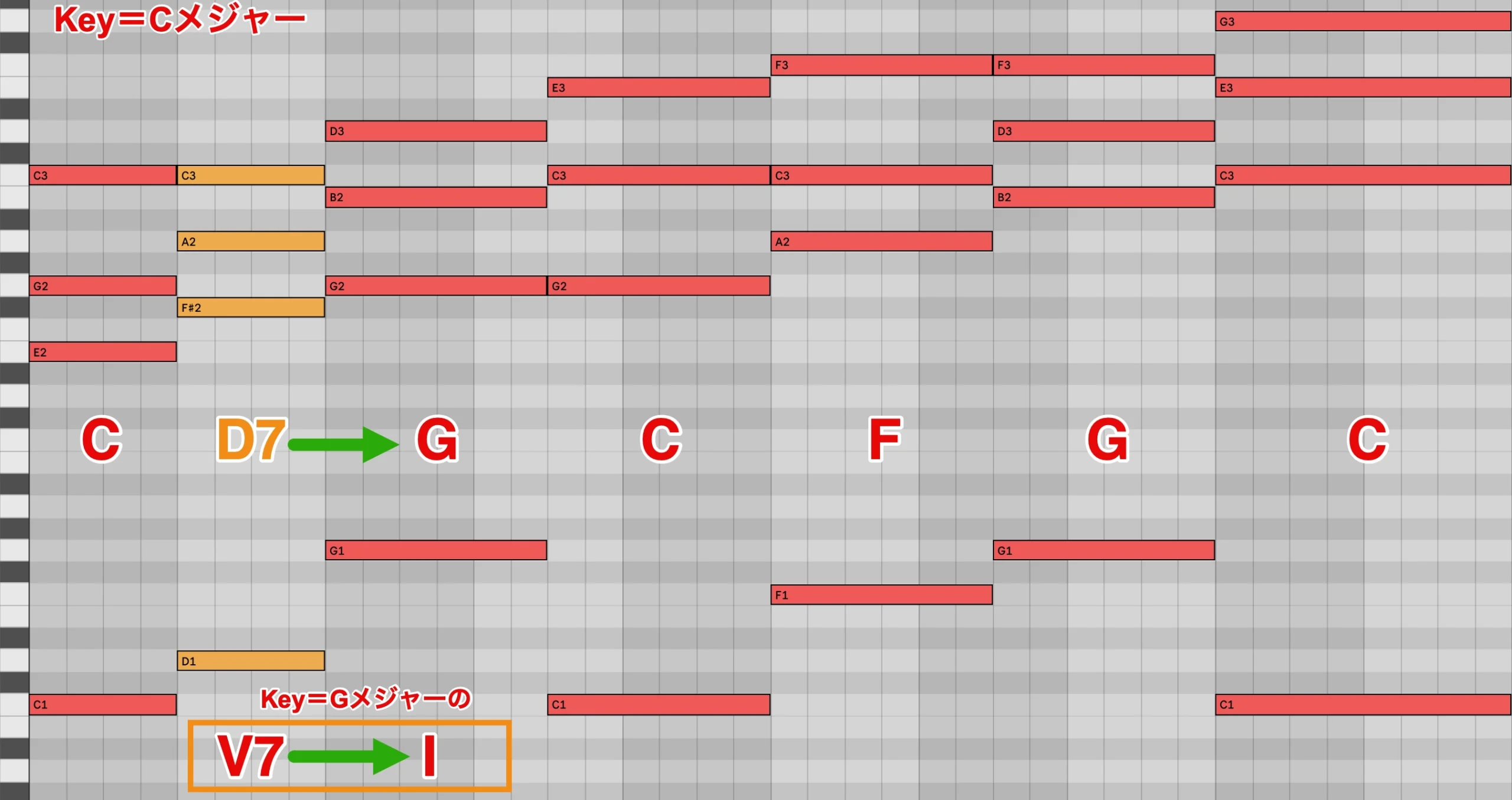

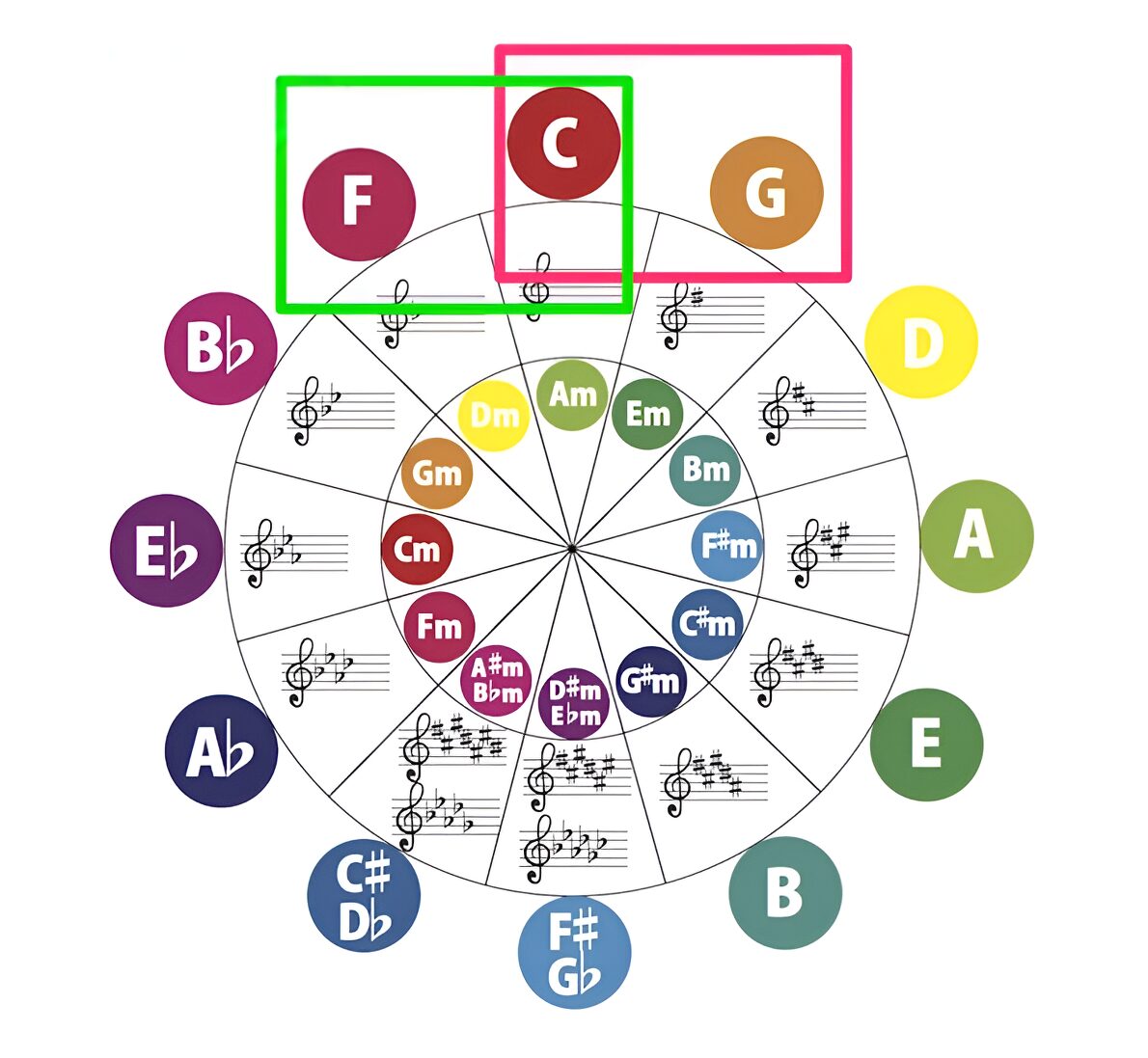

今度は、ドッペルドミナントを使用してみましょう。

まずは普通に、D7がGに進行しています。

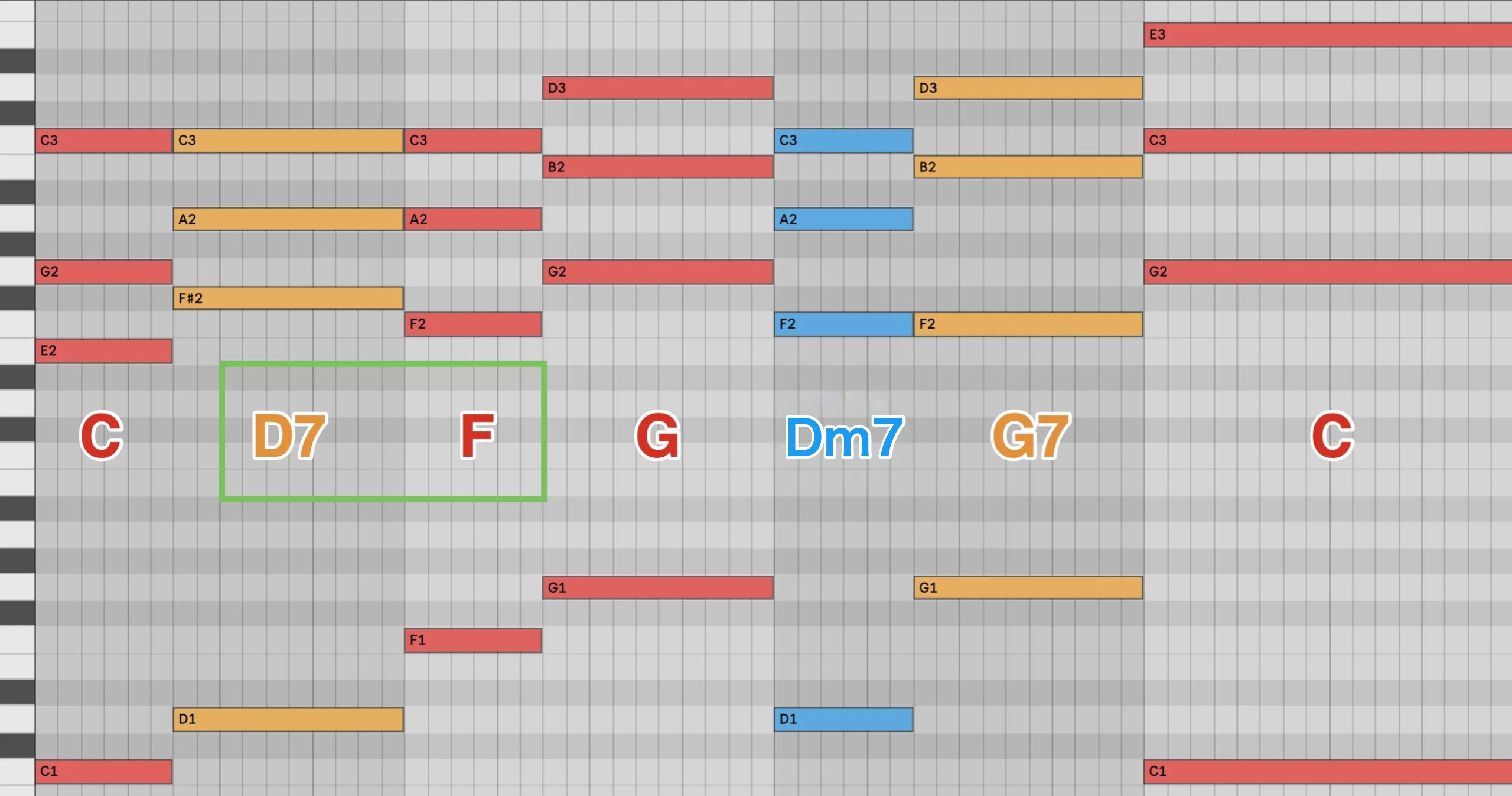

では、次にD7をFへ進行させてみましょう。

最後はII-V-Iで締めくくりました。

こちらも通常ならGやG7が続くと予想されますが、予想を裏切ることで異なる印象を与えることができますね。

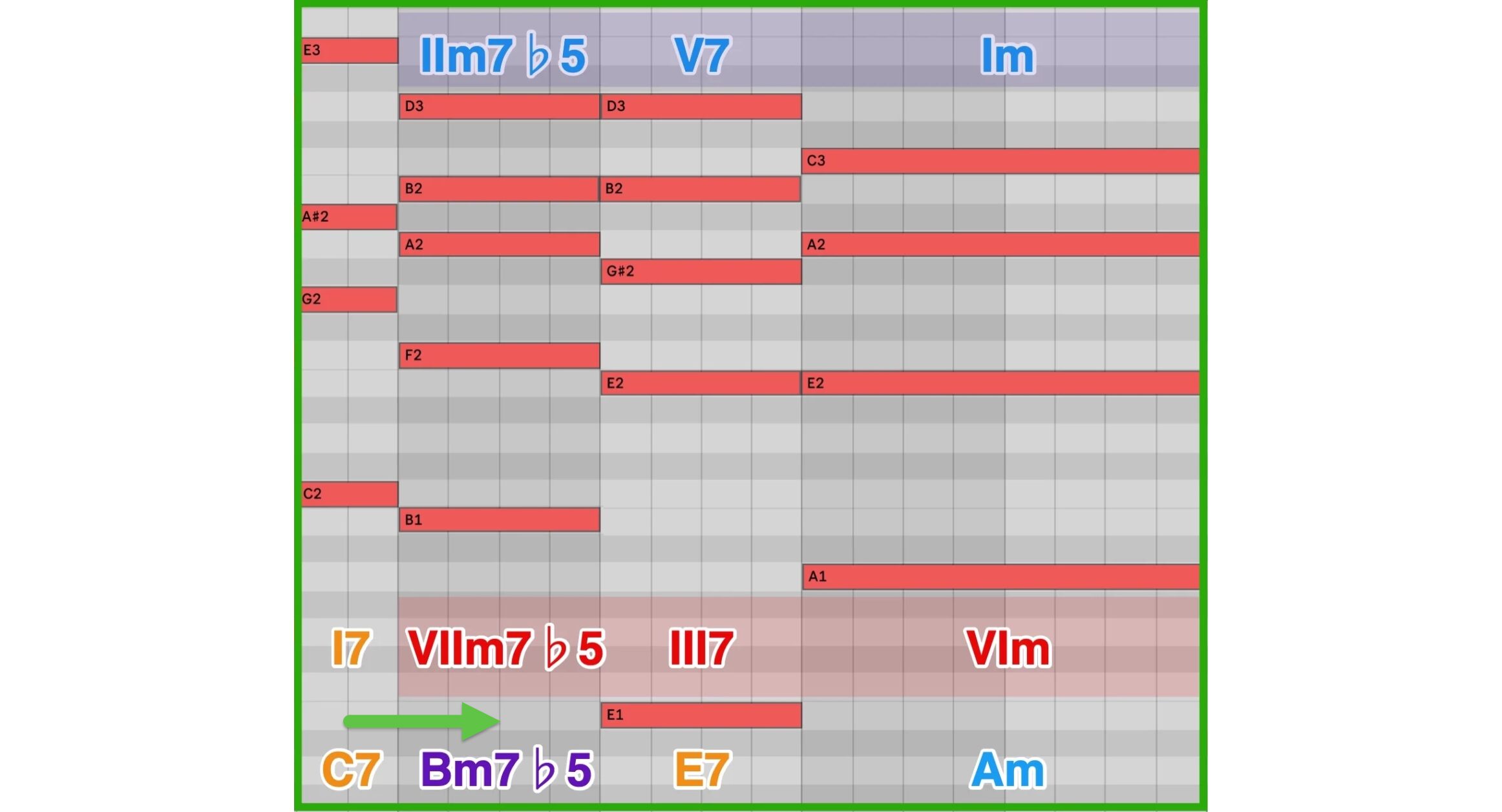

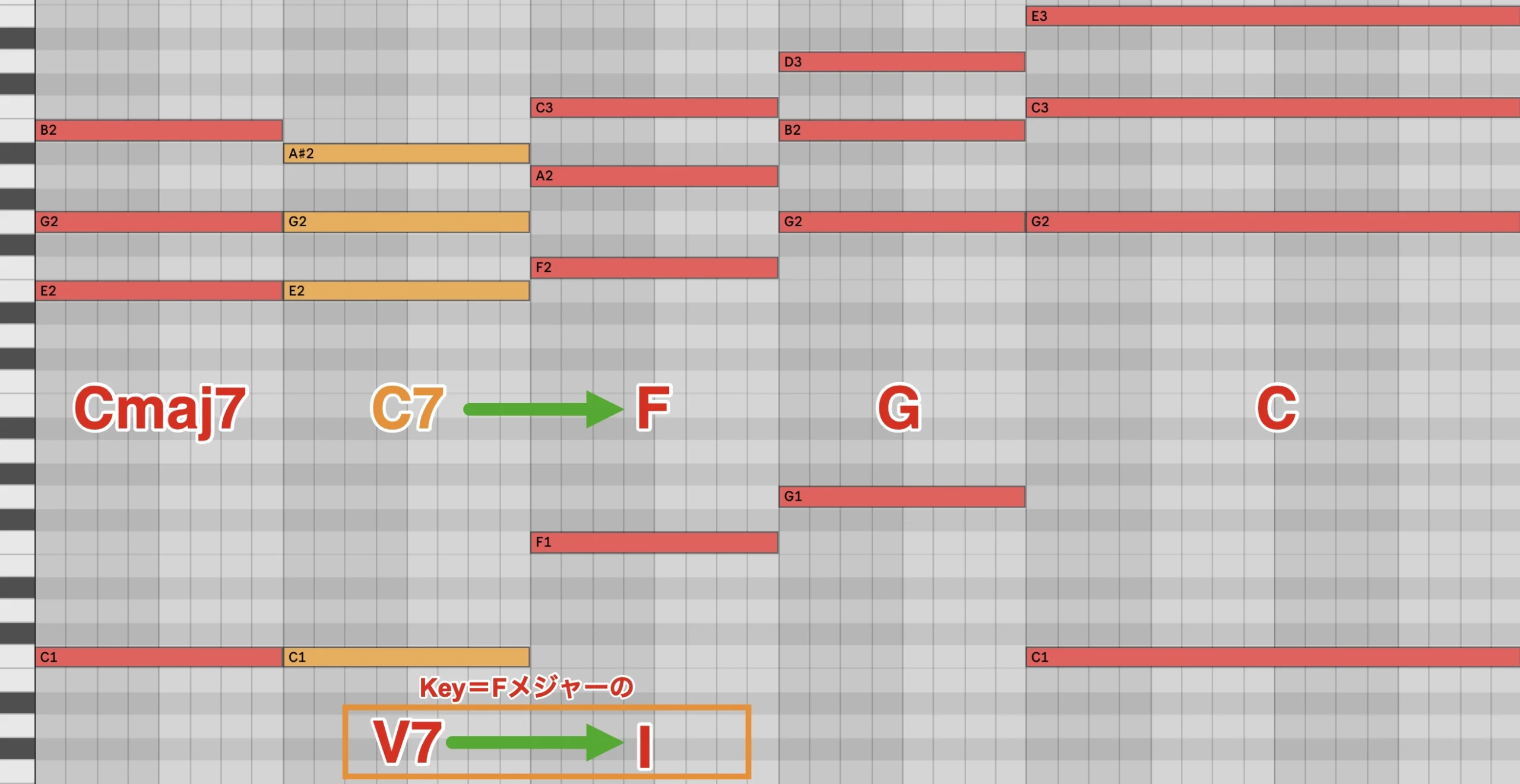

続いて、前回も登場したI7を使用して確認していきます。

まずは通常通り、IVのFメジャーへ解決させてみます。

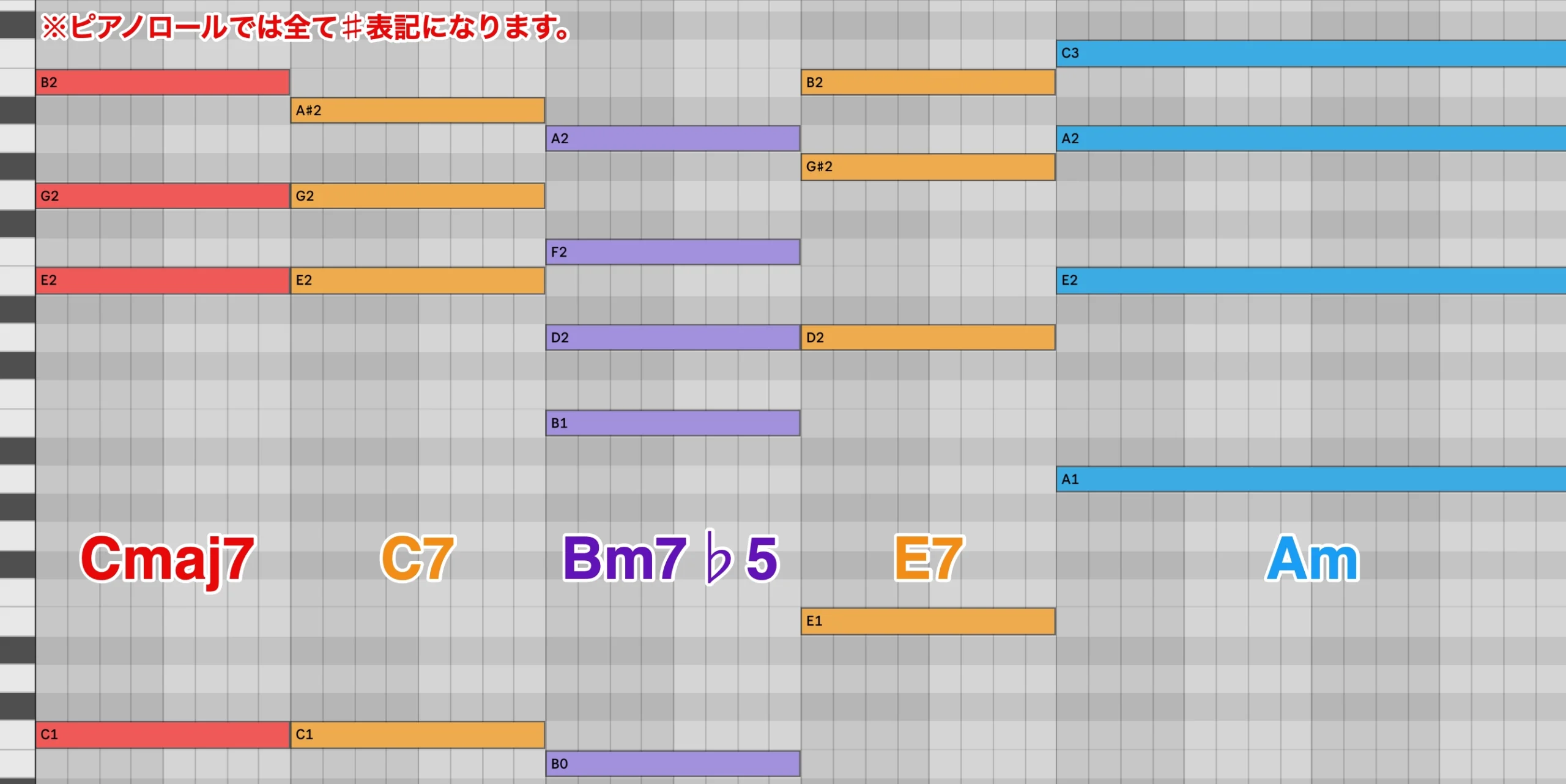

では次に、前回分析したように、C7をBm7b5へ進行させてみましょう。

マイナーのII-V-Iに繋げることで、「この曲は実はマイナーだった」という印象を与えることができますね。

以前、”ダイアトニックコードが家族だとすれば、セカンダリードミナントは親戚のようなもの”と説明しましたが、上記の例のように、実は期待される解決先に進行しなくても、違和感なく音楽に溶け込むことができます。

平行調のドミナントはもちろん、音が近いドミナント・キー(属調)やサブドミナント・キー(下属調)のドミナントも使いやすいので、まずはそれらから試してみてください。

楽曲分析の際に解決していないセカンダリー・ドミナントを見つけたら、自分の引き出しに積極的に加えていきましょう。