ディグリーネーム(4和音)の活用(後編)/音楽理論講座

キー変更にディグリーネーム(4和音)を活用する

前回に引き続き、4和音のディグリーネームの活用方法を学んでいきます。

まずはキーの変更についてですが、ディグリーネームを使うと、非常に簡単に変更することができます。

前回から取り上げている「Fly Me to the Moon (In Other Words)」では、ノンダイアトニックコードが出てきますが、ローマ数字部分がルート音を表しているとわかった今では、キーの変更も容易にできるはずです。

✳︎ノンダイアトニックコードの扱いについては後の回で詳しく取り上げますが、今回は今までの知識だけでも対応可能です。

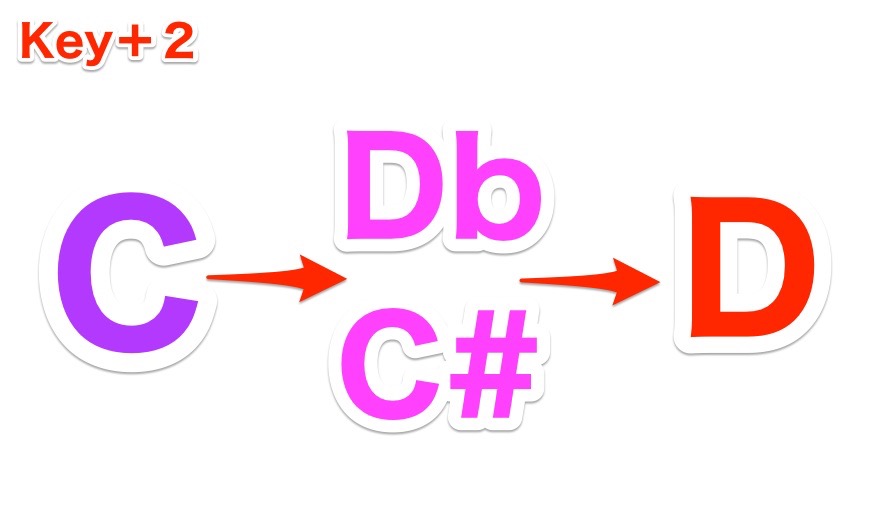

今回は、キーを「+2」としてみましょう。

✳︎シンセのピッチなどでもよく見る表記ですが、+1で半音上、-1で半音下となります。

+12で1オクターブ上、-12で1オクターブ下、+7でP5th上です。

今回はキーですので、スケールの最初の音とともに、残りの音も同様に移動するイメージです。

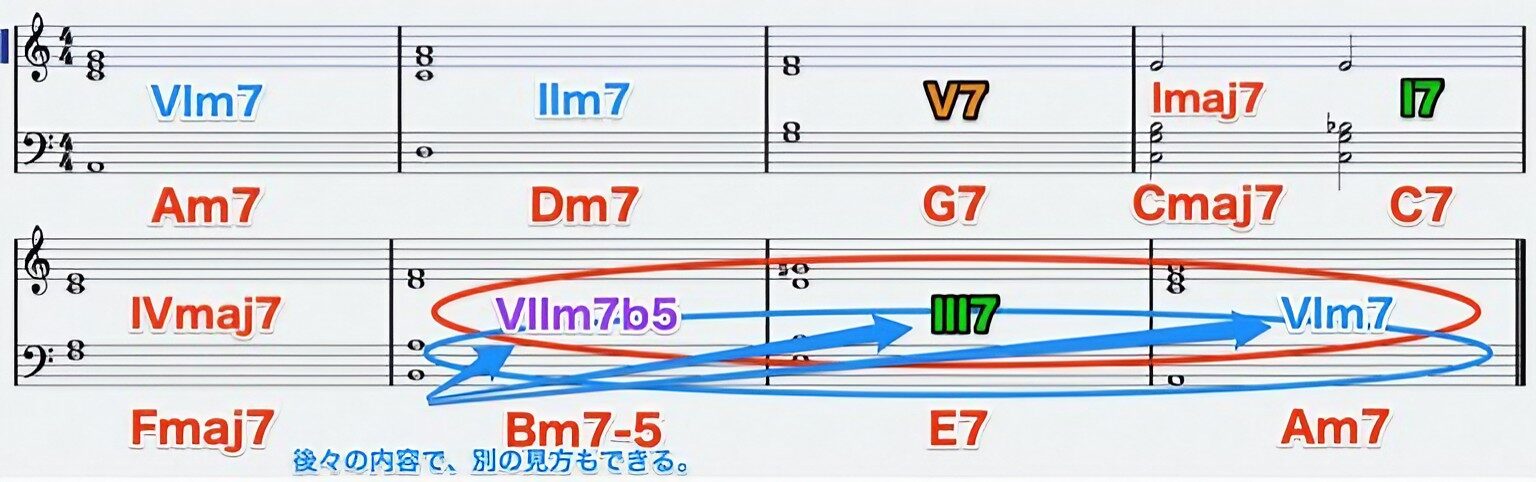

前回ですでに、ディグリーネームによる分析は済んでいます。

I7やIII7はダイアトニックコードにはありませんが、Key=Cの場合、C=I、E=IIIですので、その隣にコードの性質を付記し、「I7」「III7」と表記できました。

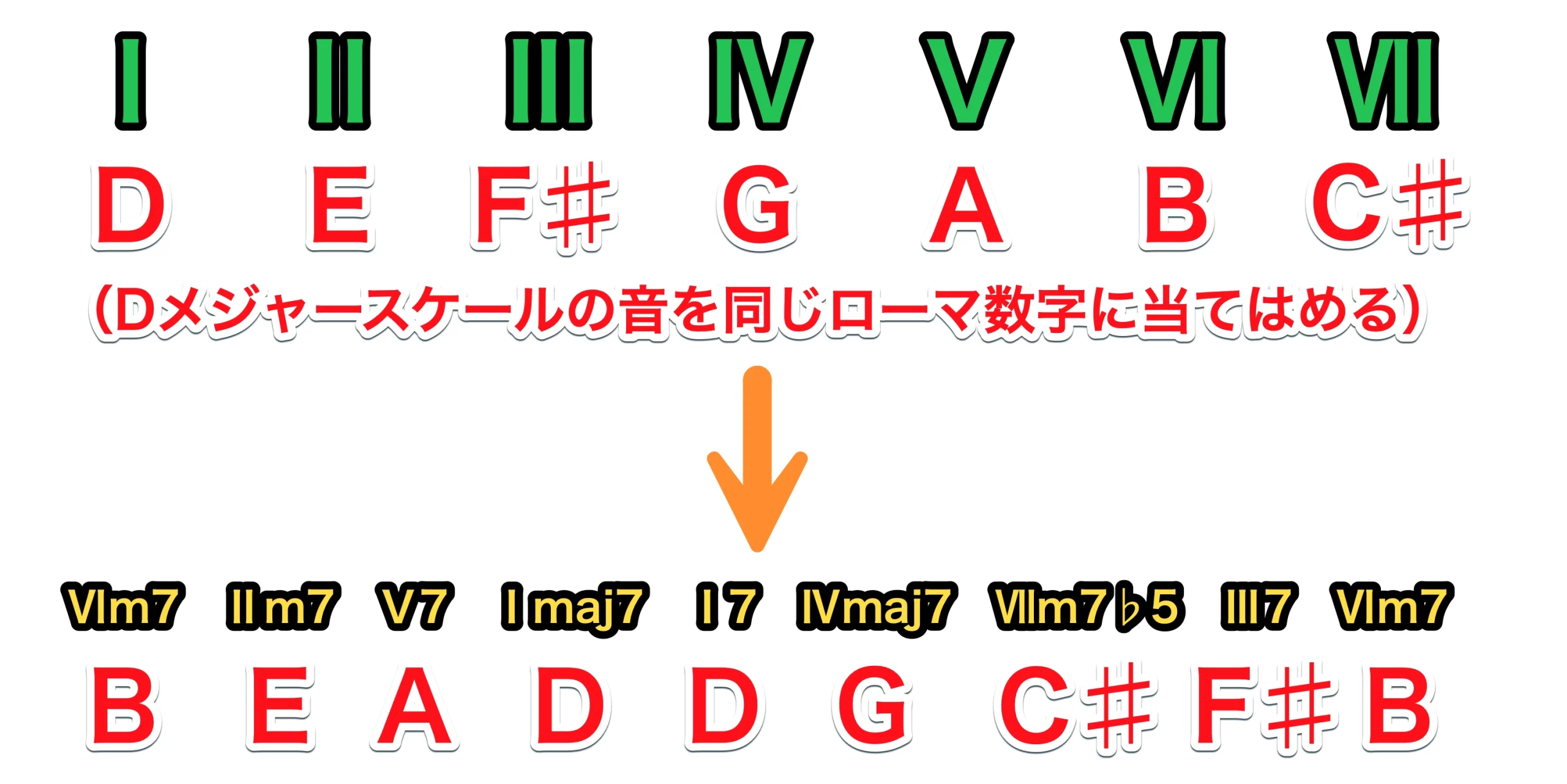

あとは、Key=Dメジャーに変更するので、ローマ数字部分にDメジャースケールの音を当てはめるだけです。

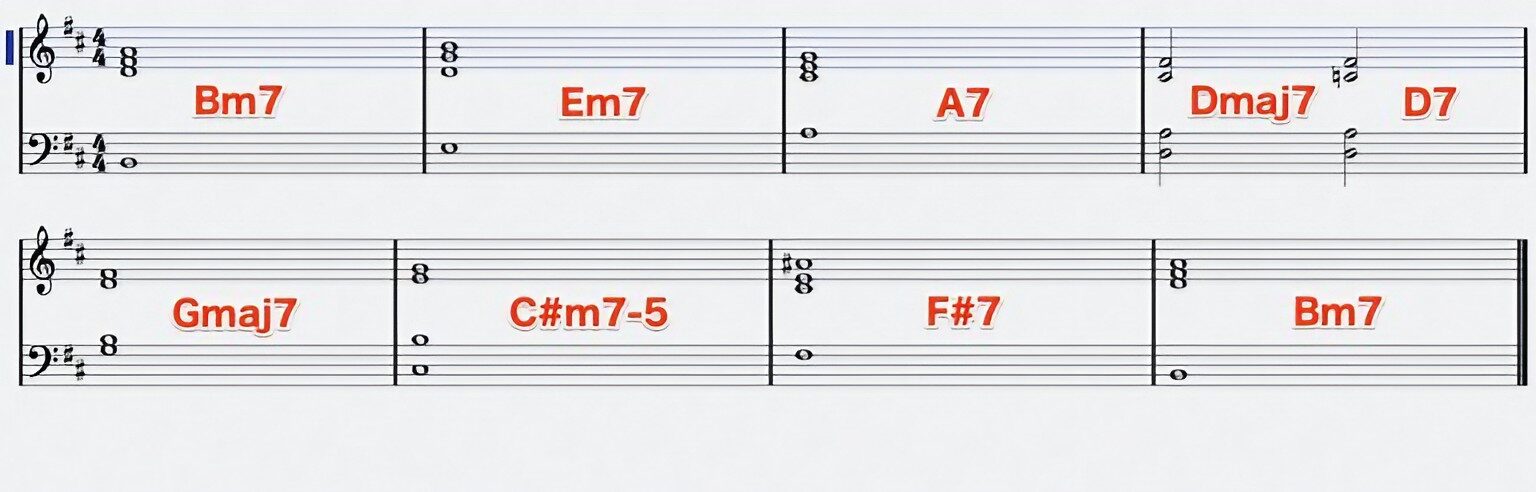

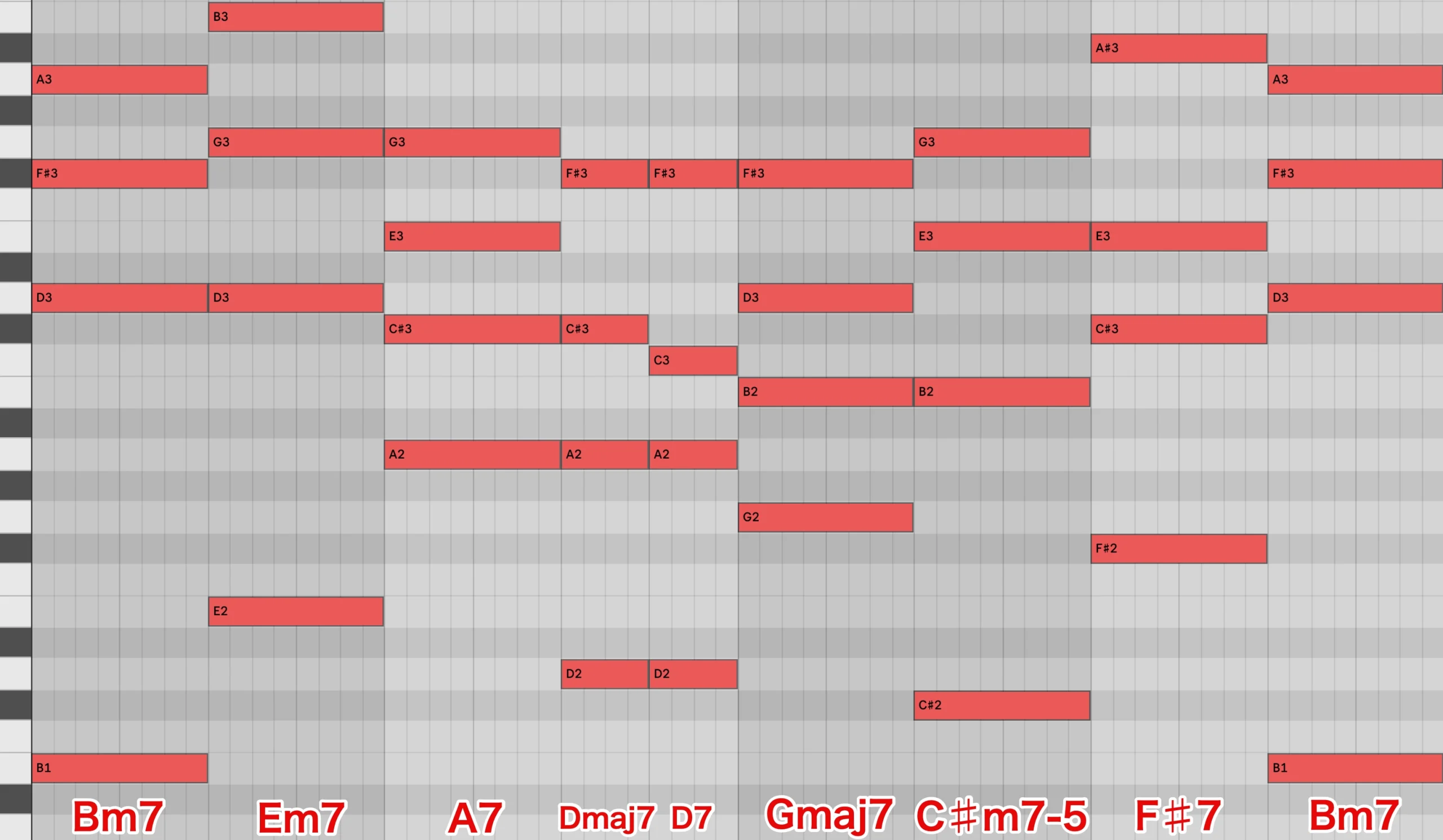

上記を踏まえ、Key=Dメジャーの「Fly Me to the Moon」の前半部分の進行は、以下のようになります。

このように、新しいテクニック(ノンダイアトニックコードの使用)が出てきても、今までの知識である程度は対応できますね。

楽曲分析や転調の練習を行う際は、ひとまずダイアトニック/ノンダイアトニックに囚われずに試してみてください。

後の回でそれらの使い方が理解できるようになりますので、引き出しを増やしておいて損はないです。

3和音と4和音の組み合わせによるバリエーション

次に、第23回で取り上げた「王道進行」を聴いてください。

IV→V→IIIm→VIm

こちらを4和音にしてみましょう。

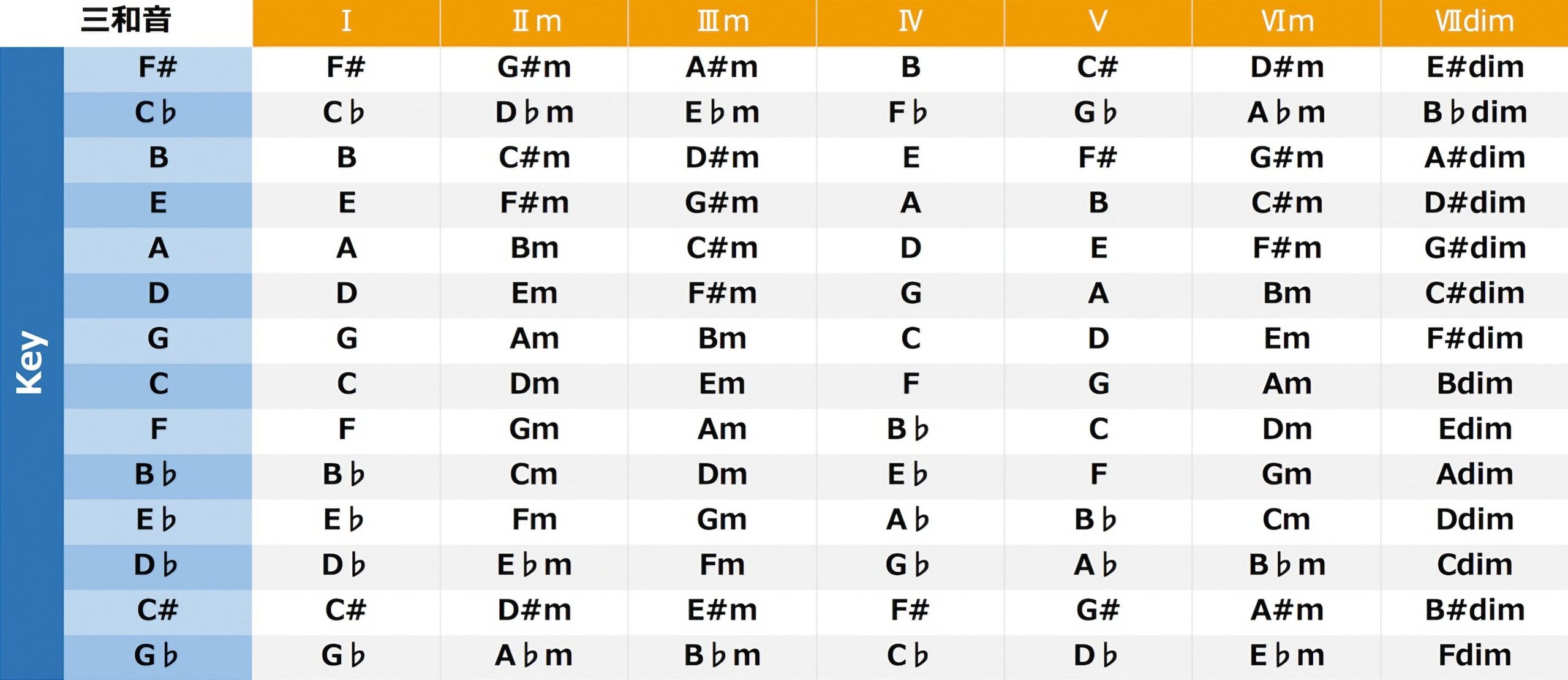

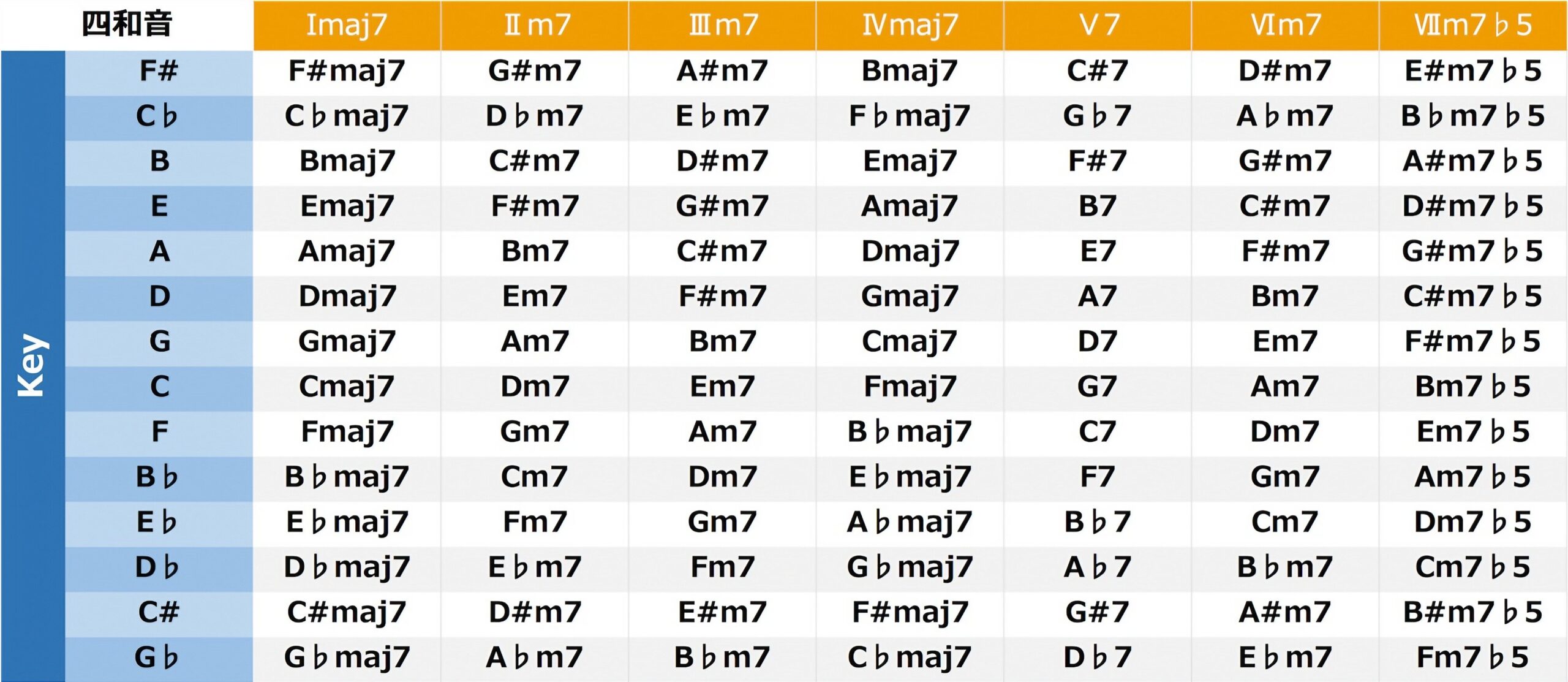

ダイアトニックコード表とともにご確認ください。

IVmaj7→V7→IIIm7→VIm7

4和音では、また違う雰囲気になりますね。

ちなみに、2つ目のコード「V7」はドミナント・セブンスコードで、トライトーンを含んでいます。

楽曲の雰囲気やメロディーなどに対して、トライトーンの”緊張感”が気になる場合は、3和音のVに変えてみるのもいいですね。

IVmaj7→V→IIIm7→VIm7

さらに、最後のコードがm7だと、少し煌びやかさが出てしまうといった場合は、3和音のマイナーコードを試してみるのも良いでしょう。

IVmaj7→V→IIIm7→VIm

コードだけではなく、ボイシングやトップの音(コードの中で一番高い音)を変えることで、さまざまな表現が可能です。

ぜひ、試してみてください。

楽曲のストーリー性を意識する

最後に、3回ほど王道進行を繰り返した後に、ある仕掛けを加えた音源を聴いてください。

綺麗に楽曲が「終わった」という感じがしませんか?

色々な楽曲を聴いていると、その流れにストーリー性を感じることができると思います。

導入や展開、緊張感のある部分、そして”終わった”や”一段落した”といったことを音で表現しているのです。

楽曲を分析する際には、まずこのような「ストーリー性」を意識してみてください。

次回以降、この「ストーリー性」に理論的なアプローチを加えていきます。