セカンダリー・ドミナント⑤ 実践編2/音楽理論講座

メロディーへの意識

前回までで、セカンダリー・ドミナントを取り入れている楽曲の分析や、今まで出てきたコード進行にアレンジとして取り入れるということを行ってきました。

今回も同様に分析やアレンジを行っていくのですが、今までとは違いメロディーにも新たな可能性があるということを意識して進めてみましょう。

メロディーにおいても、前回までに出てきた”部分転調”という言葉がポイントになります。

部分転調とメロディー

「”部分的”に”転調”する=他のキーからコードを借りてくる」ということまでは理解いただけたかと思います。

ですがそのコード上で鳴るメロディーも、他のキーのスケールの音から持ってこれるのではないか?という考え方も出来るのではないでしょうか?

「アヴェイラブル・ノート・スケール」「ペアレントスケール」といった概念と同時に説明されることが多いですが、今回は新たなメロディーの可能性に注目し、今までの内容でできることを中心に進めていきます。

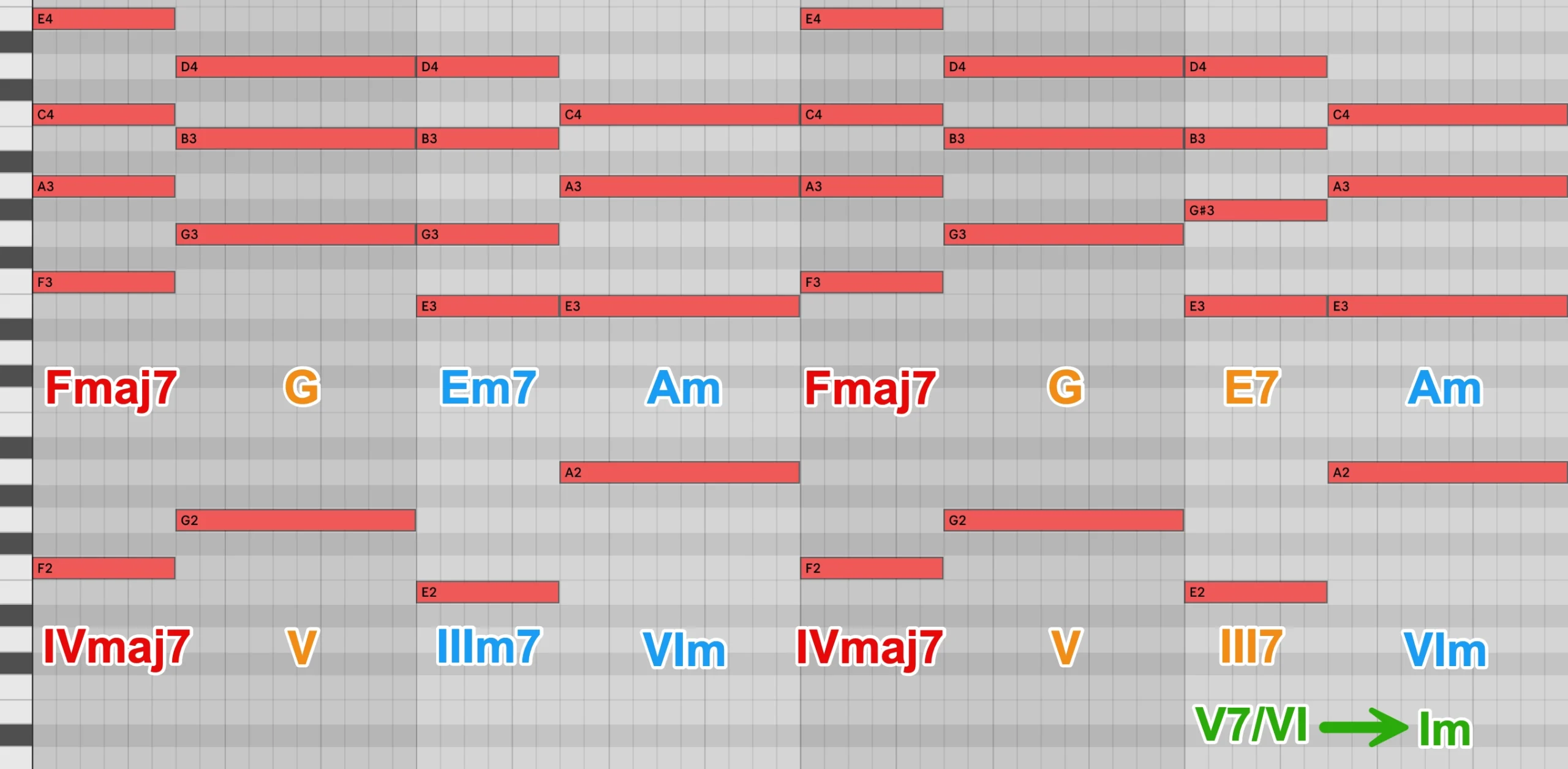

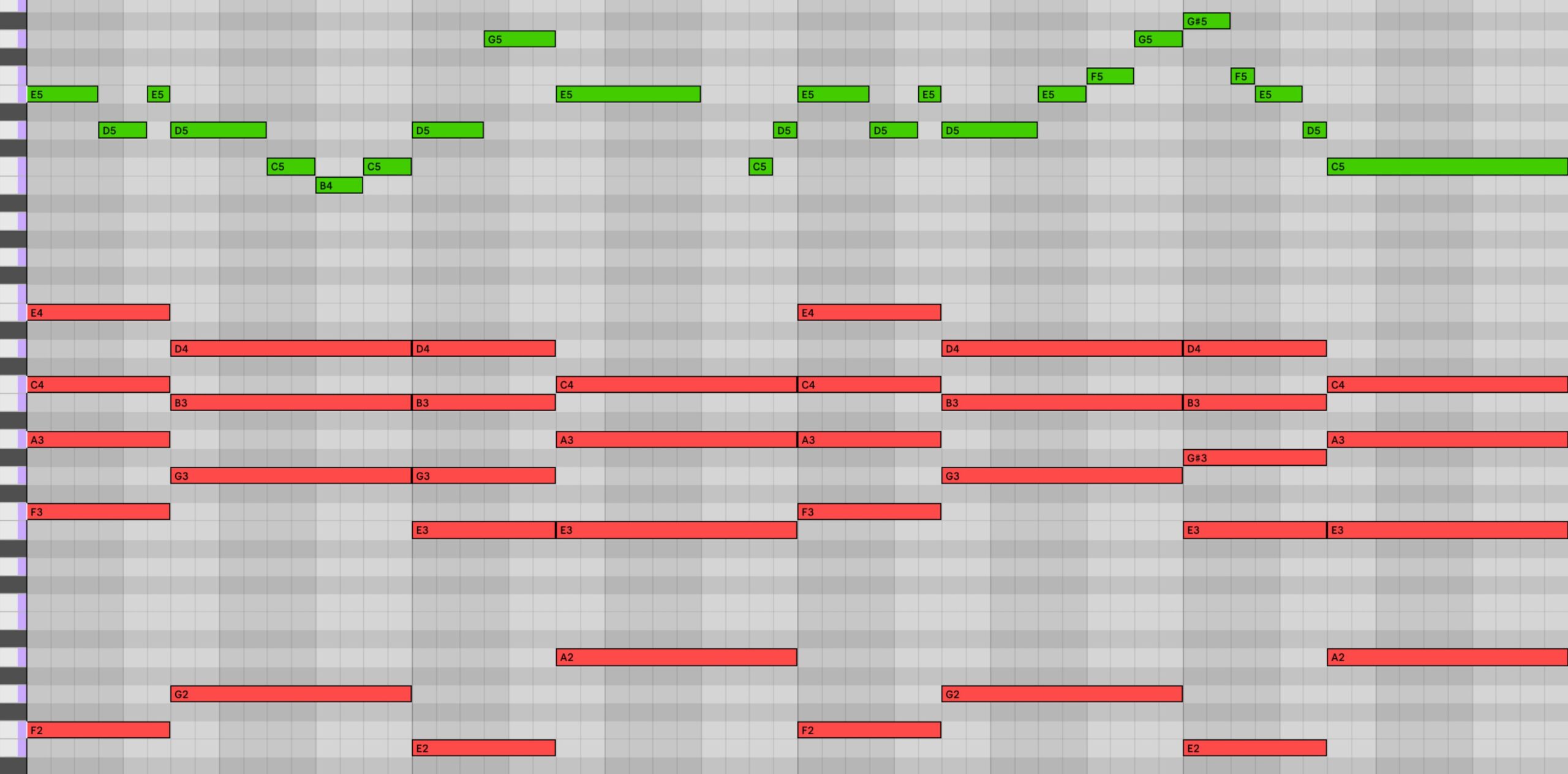

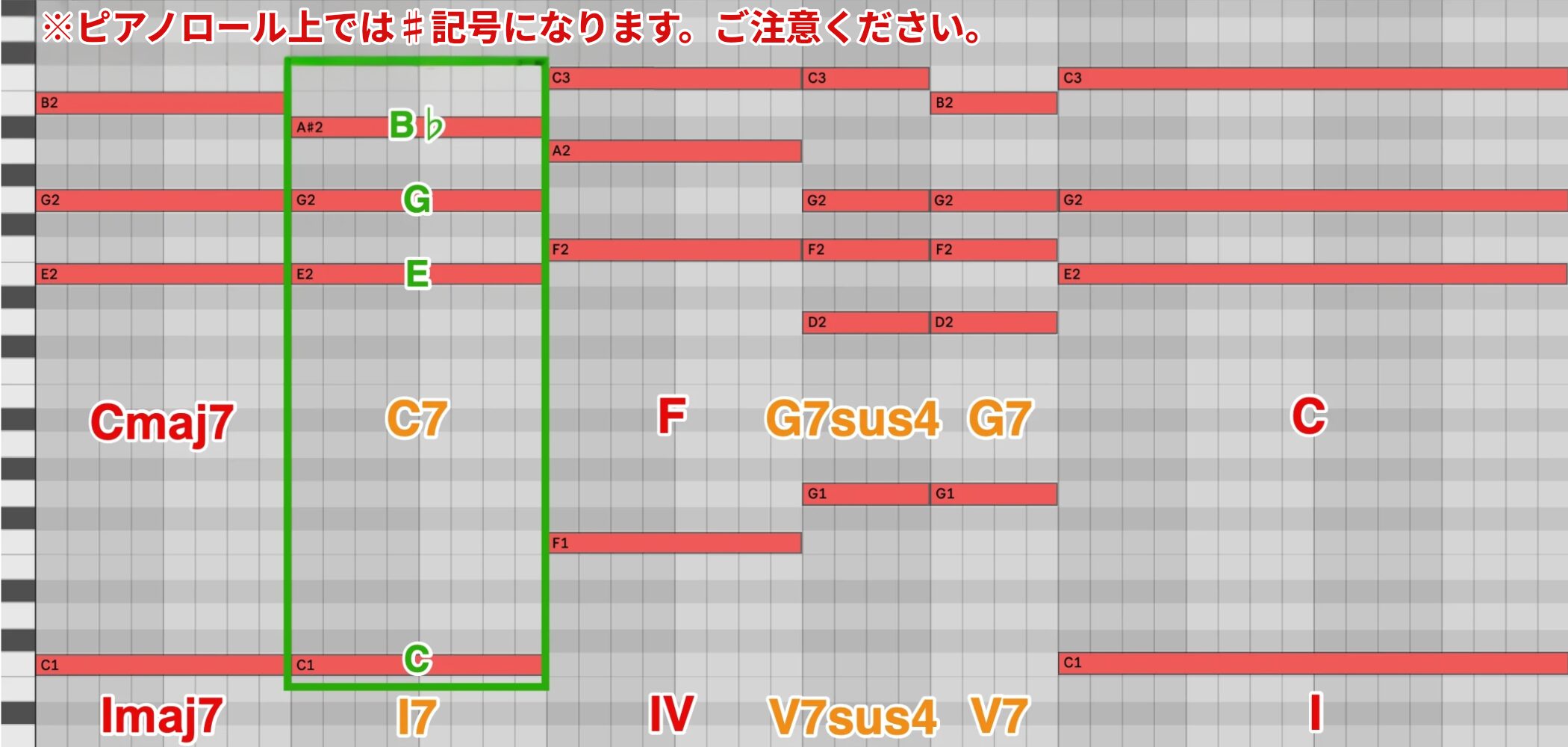

前回のカノン進行に続き、第23回、26回目で出てきた、「王道進行」と呼ばれるものを用意しました。

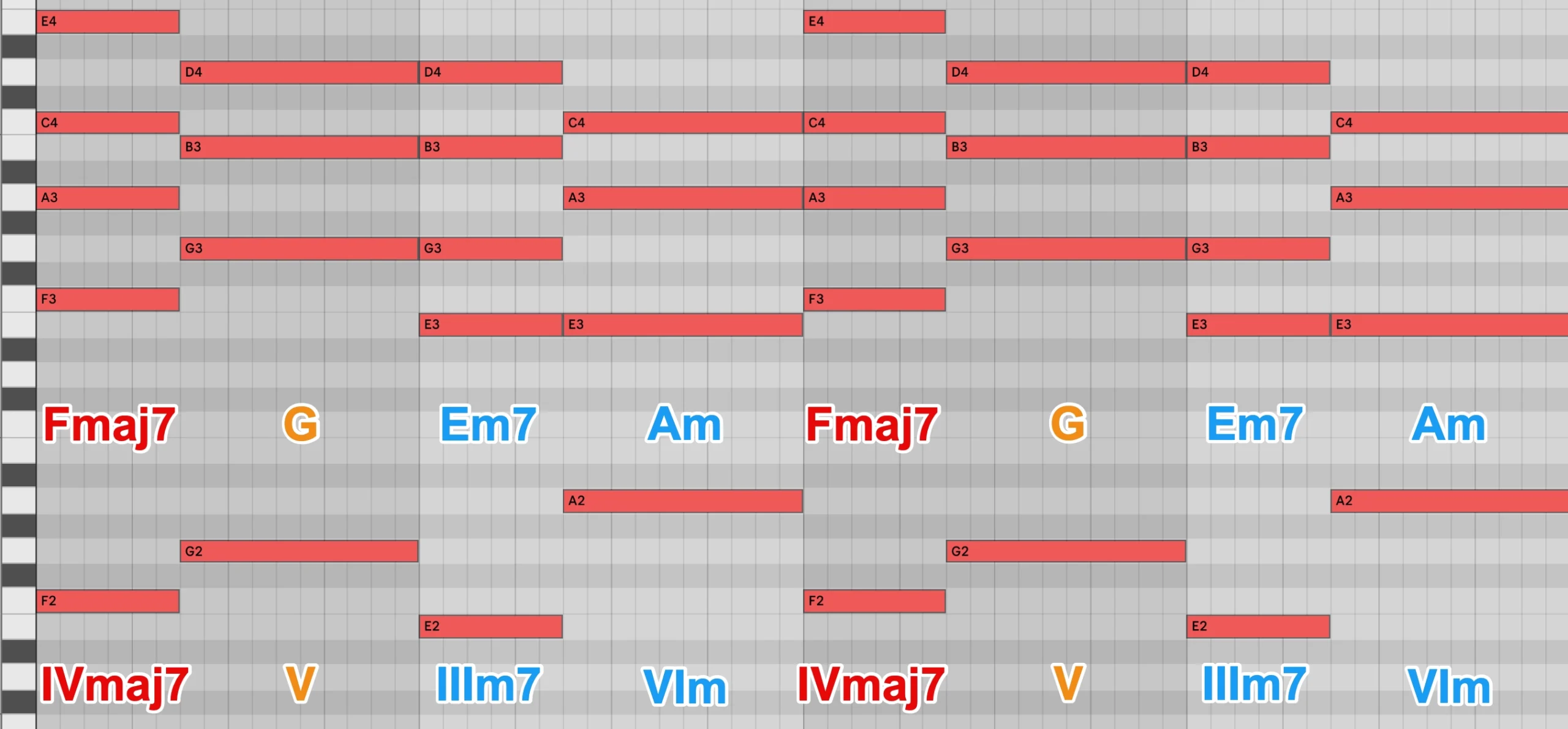

今回はKey=Cメジャーで、基本のコード進行をIVmaj7→V→IIIm7→VImとして確認します。

まず、この進行を2回繰り返したものを作成します。

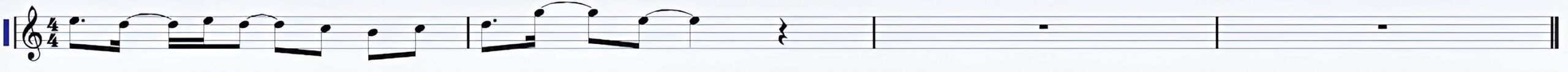

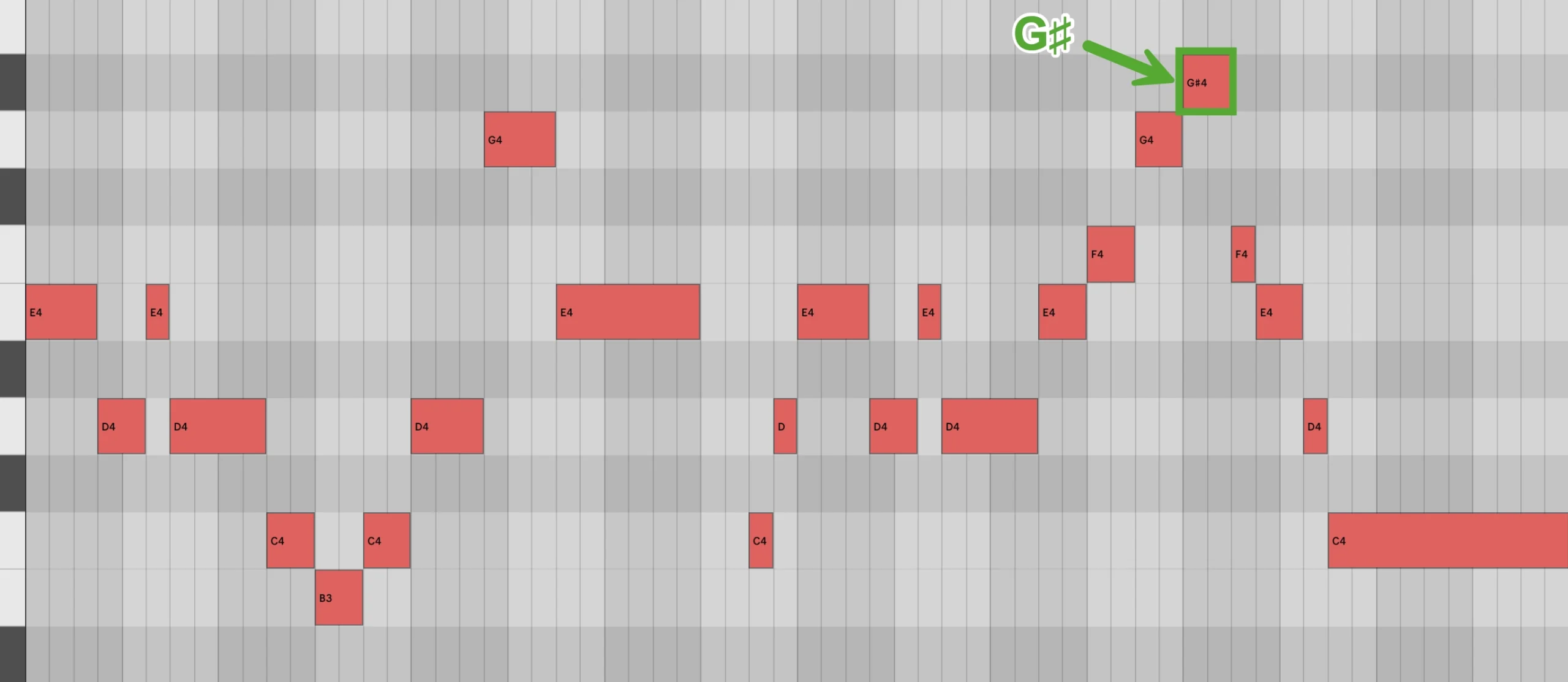

前半部分に、このようなメロディーを用意しました。

先ほどのコードと合わせて聴いてみましょう。

セカンダリー・ドミナントコードを取り入れる

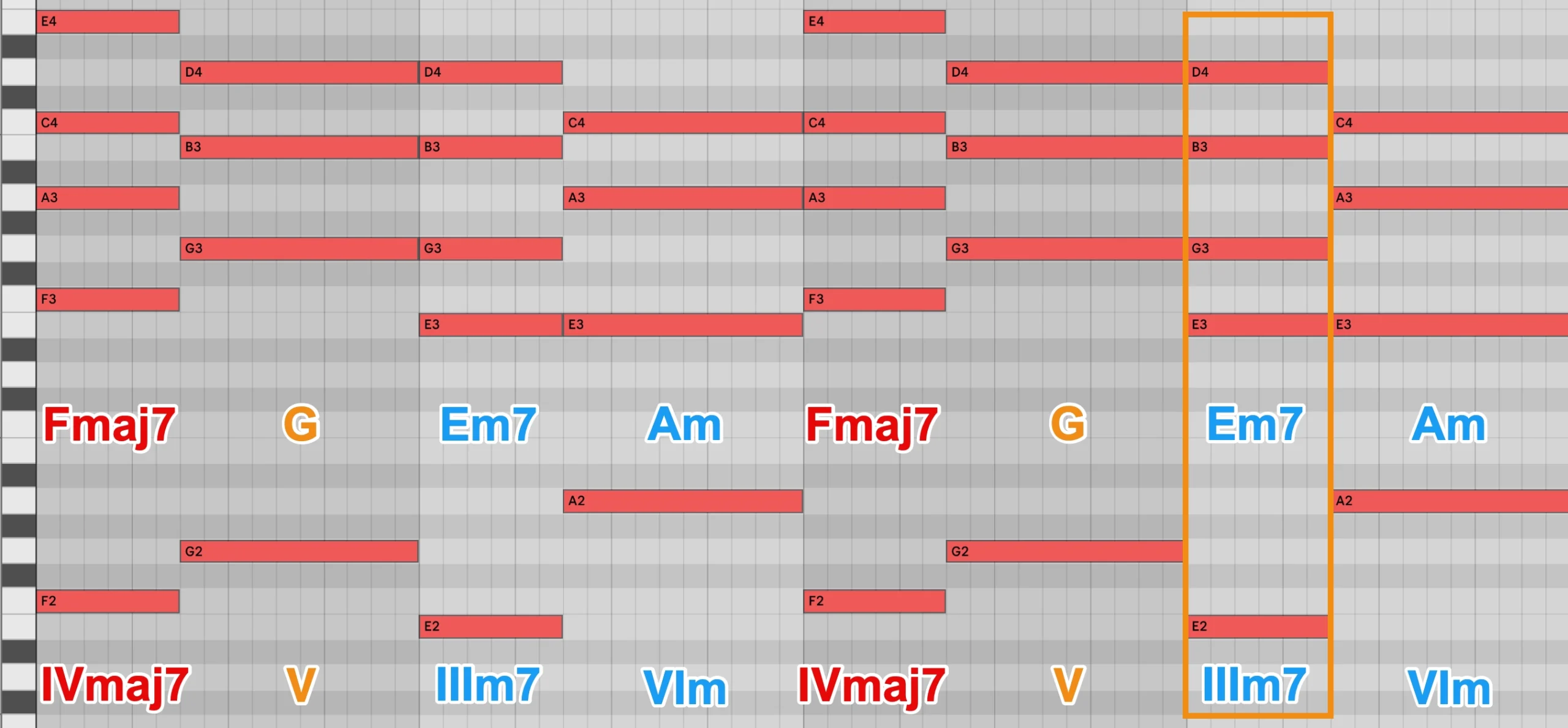

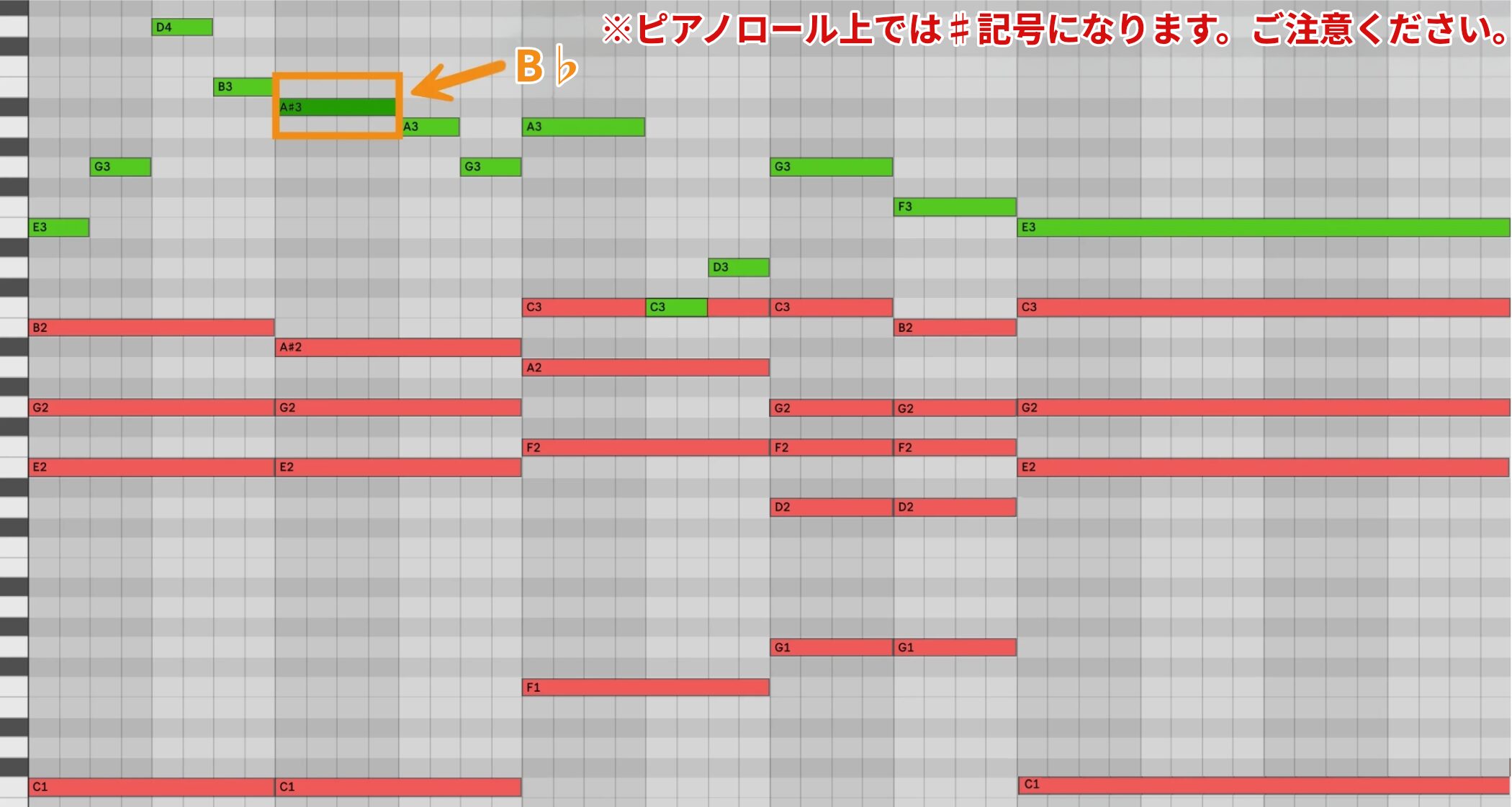

では次に、2回し目の四角で囲った箇所にセカンダリー・ドミナントを使ってみましょう。

V7/VI

などのパターンが考えられます。

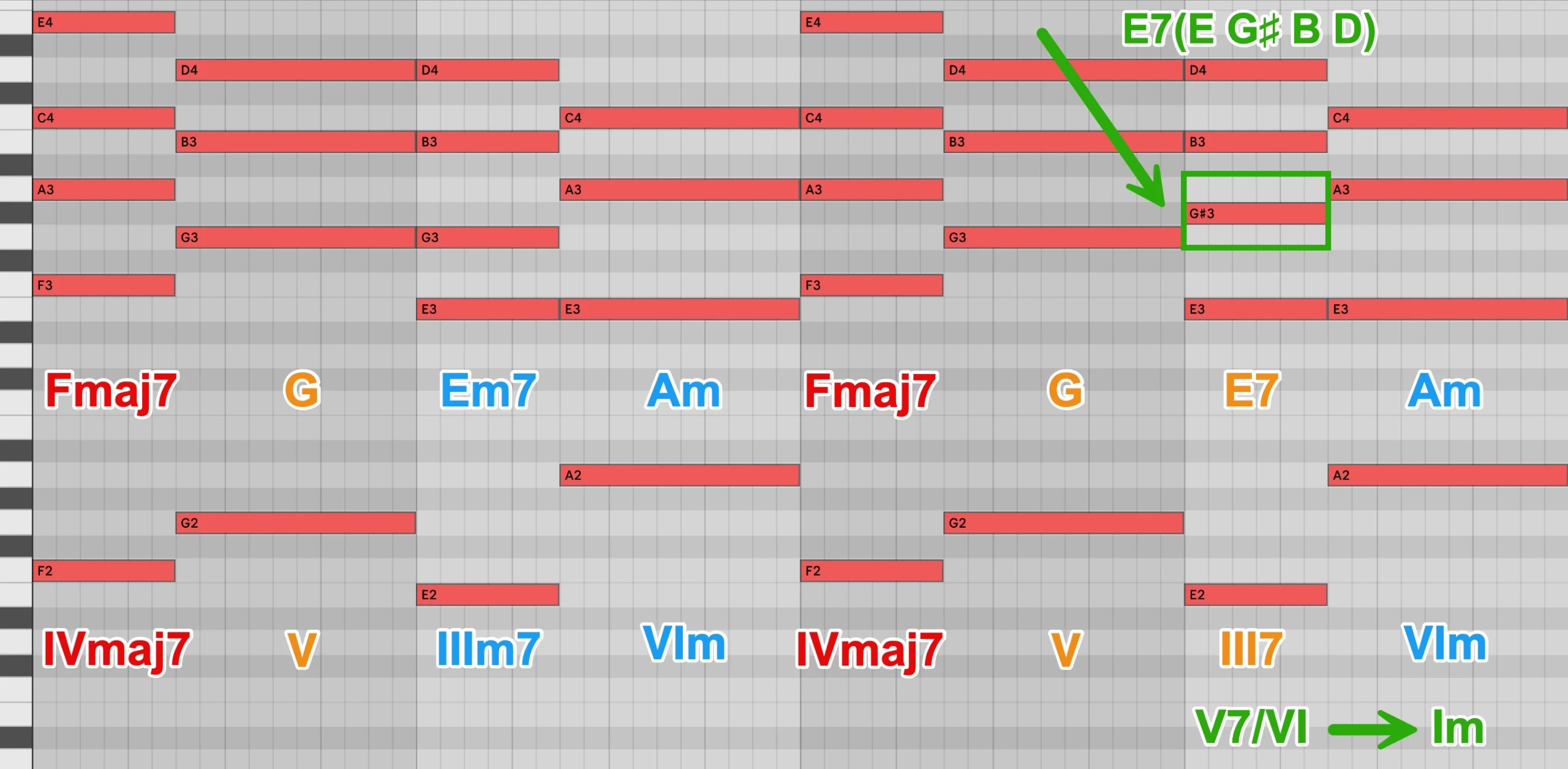

今回はEm7の部分にE7を取り入れてみました。

一度聴いてみましょう。

メロディーをアレンジする

ここで、コードトーンを意識してみましょう。

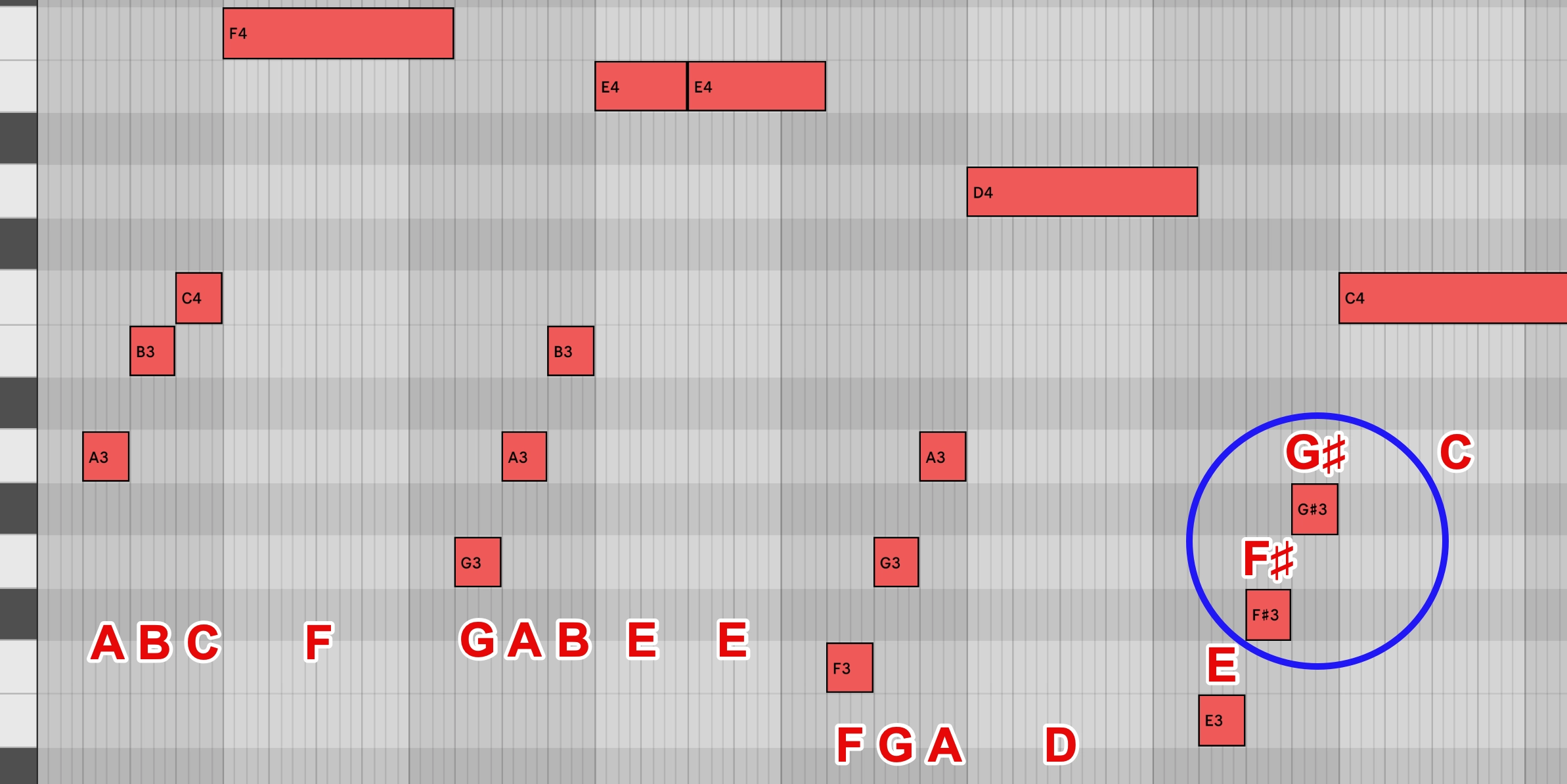

KeyはCですが、部分転調の一つであるセカンダリー・ドミナントのE7を使用しているので、コードトーンにG#がついているところに注目です。

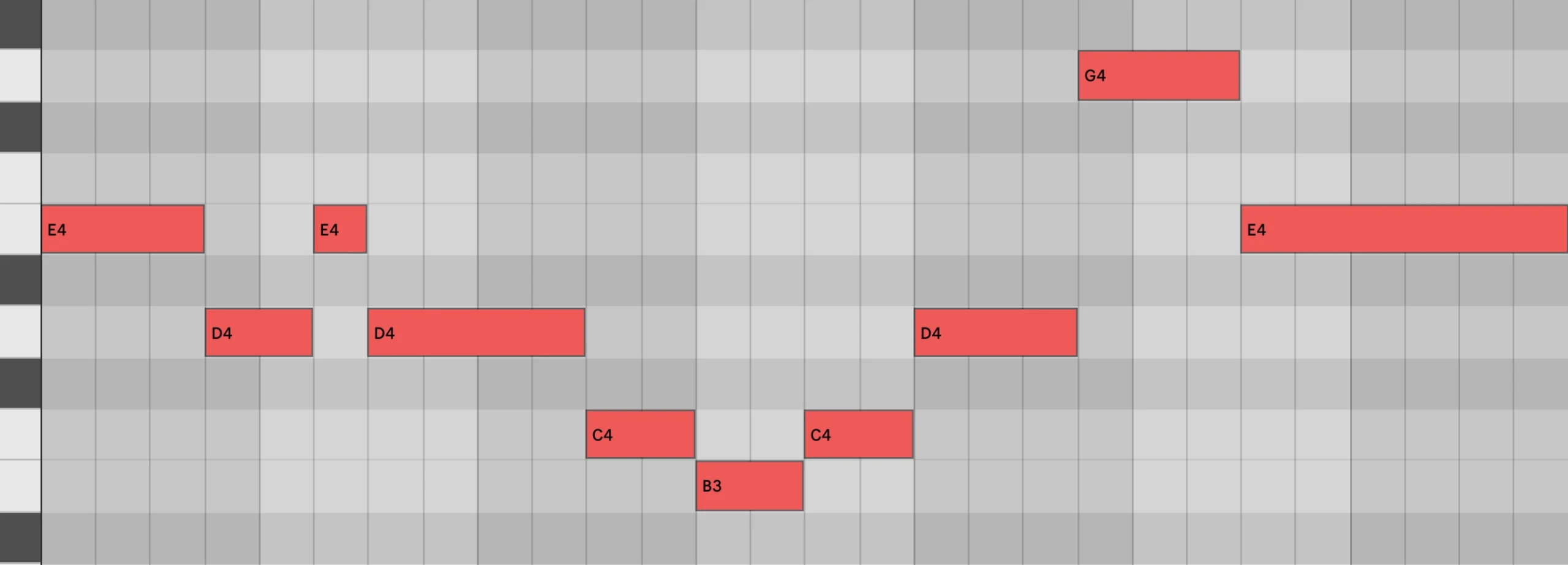

この音(G#)をメロディーで使用してみましょう。

このようなメロディーをつけてみました。

あわせて確認してみましょう。

✳︎メロディーは同時表示で重ならないように、ワンオクターブ上げています。

ハーモニックマイナー、メロディックマイナーの際の知識があれば、上記のことはスケール理論がなくてもできそうですね。

同じくKey=Cの、別のコード進行でも試してみましょう。

セカンダリー・ドミナントである「C7」のコードトーン、B♭を意識してメロディーも乗せてみましょう。

もちろん、前半部分で少し触れたスケールの知識があれば、見方も少し変わってきます。

しかしながら、まずはアボイド・ノートやハーモニック、メロディック・マイナーの知識で、メロディも外してみて新しい表現に挑戦してみてください。

次回もコード進行にセカンダリー・ドミナントを取り入れるのですが、さらに今までとは違う使い方を分析し、確認していきます。