VUメーター DTM活用術 (FORENO STEREO VU METER)

ミックス環境にVUメーター(ハードウェア)を導入

大型コンソール搭載のものや、プラグインの画面などではよく目にするVUメーター。

今回のライブ配信では、手頃なサイズ・価格で販売されている「HAYAKUMO FORENO」を使用しながら、どのようにDTMに活用できるのかを検証していきたいと思います。

VUメーター DTM活用術

アンケートにご回答いただくと抽選で1名様に製品をプレゼント

アンケートご回答者様の中から、当放送で使用した「FORENO STEREO VU METER」を抽選で1名様にプレゼントいたします。

- 締切:2020年6月14日23時59分まで

- 当選発表:2020年6月20日 20時〜21時の間にご当選者様へメールいたします

アンケートのご回答、キャンペーンの詳細は下記リンクよりご確認ください。

今回使用する製品はこちら

FORENO STEREO VU METER | HAYAKUMO

https://hayakumo.thebase.in/items/25694593

VUメーターとは

VUメーターは古くから音響系の制作現場で使用されているメーターで、以下のような特徴を持っています。

- 針の反応速度は300ms(0.3秒)、平均的な音量レベルが表示される

- ピーク値の計測には向いていないが、人間の聴感上の音量感に近い

- 針の動きでダイナミクス(音量の動き)を掴みやすい

現在はDAWをはじめとしてデジタルメーターが一般化していますが、その独特の動きから平均的な音量とダイナミクスの両方を掴みやすいということで、今も実機やプラグイン等で愛用されています。

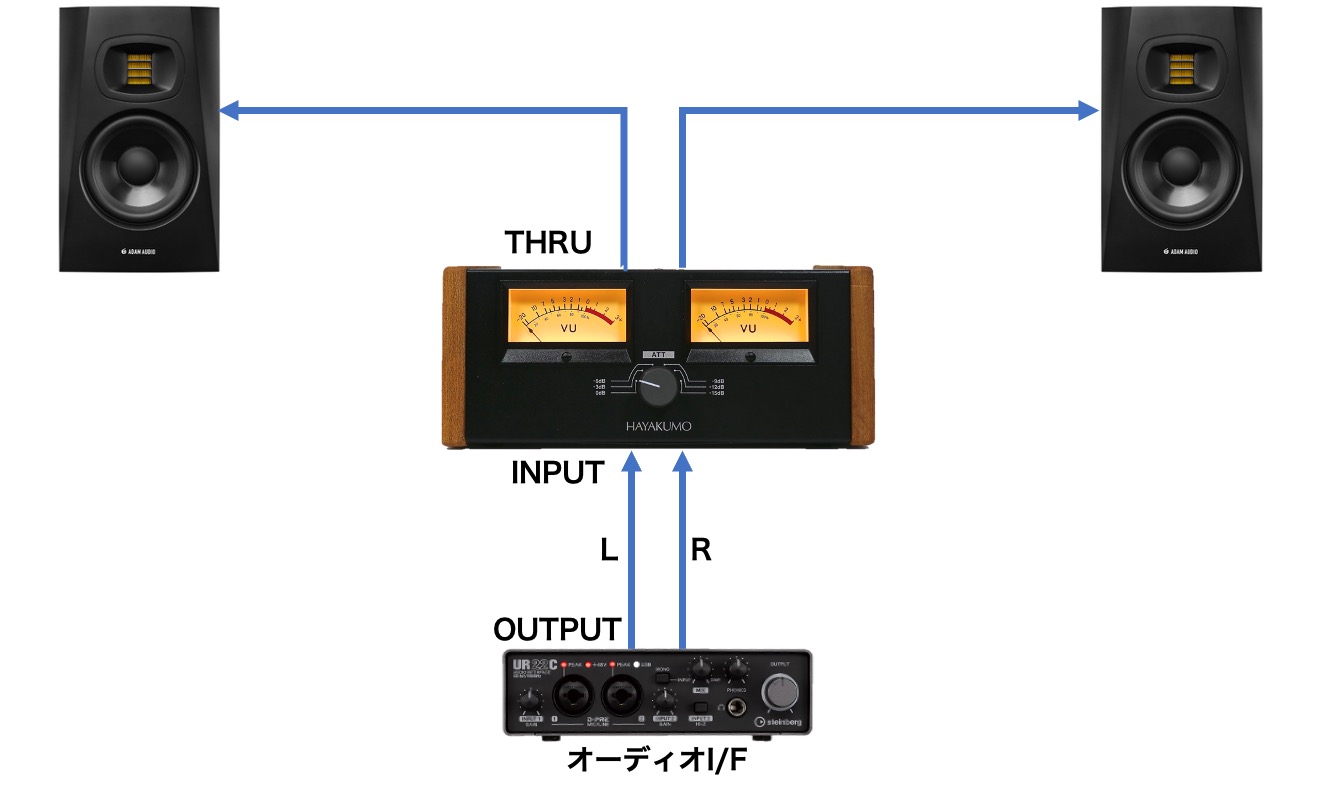

VUメーターのセッティング

導入方法としては、オーディオインターフェースのOUTPUTからVUメーターのINPUTに接続し、THRU端子からモニタースピーカなどへ接続します。

次に、リファレンスレベルを設定します。

VUメーターは音量の絶対値を測るものではなく、あくまで相対的な値を見るためのものです。

ピークメーターのように0VU=DAWの0dBFSではなく、0VUを何dBFS相当とするかは、作業のしやすさに合わせて設定します。

ジャンルにもよりますが、およそ-12〜-18dBFS程度で0VUになるよう調整しておくと、針の振れも見やすいですし、適度なヘッドルームを残してミックスすることができます。

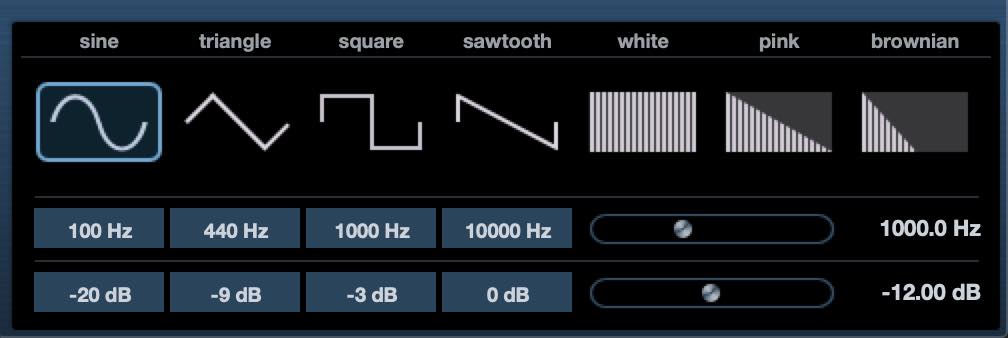

設定にはテストジェネレーター(テストオシレーターとも呼ばれます)を使用します。

1kHzのサイン波で、リファレンスレベルとしたいdBFS(今回は-12dBFS)を設定し、出力します。

これで、針が0VUを指すように、オーディオインターフェースのOutputボリュームもしくは、FORENOの裏にあるキャリブレーションを回します。

土台となるトラックで音量の基準を決める

準備が整ったら、VUメーターを活用してミックスを行っていきましょう。

まず楽曲の土台となるトラックで音量の基準を決めます。

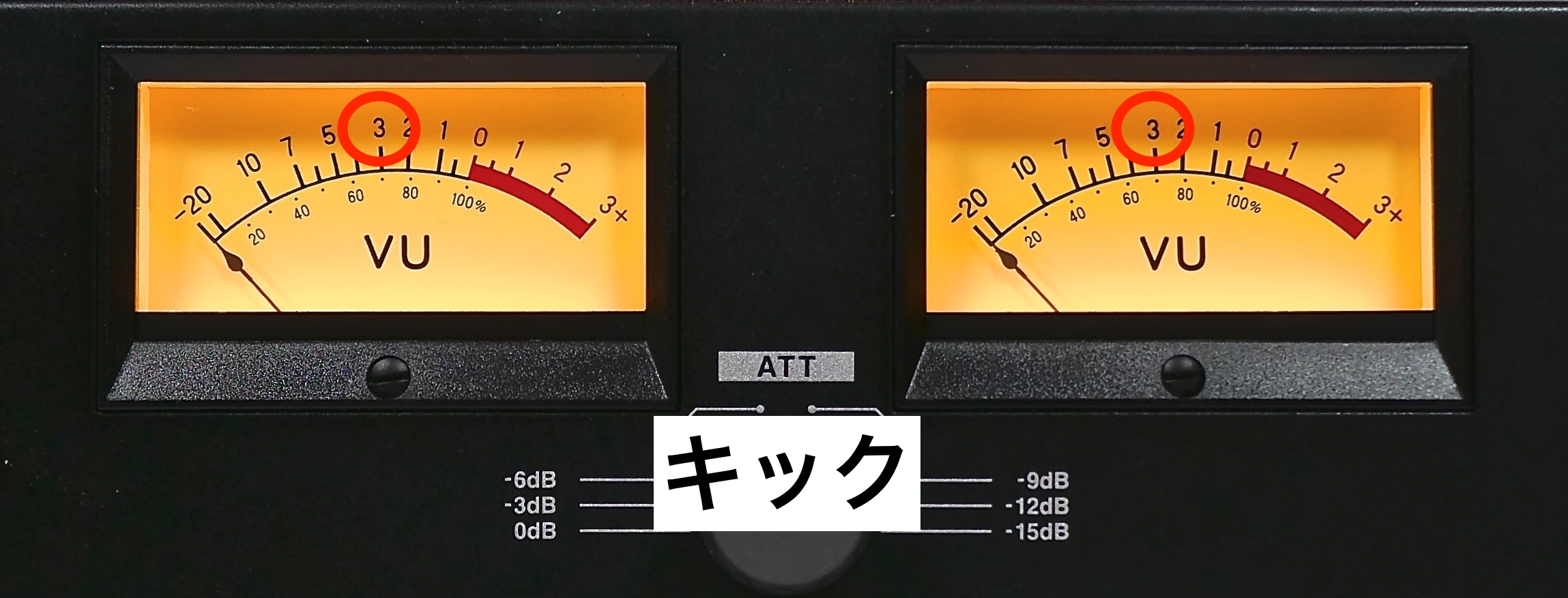

VUメーターは低域に反応しやすい特徴がありますので、比較的レベルが安定していて低域成分を持つ、キックがふさわしいでしょう。

ジャンルにもよりますが、今回のサンプルのようなダンスミュージックでは、キックをソロで鳴らした際に、-3VU辺りまで針が達する程度がちょうど良い場合が多いです。

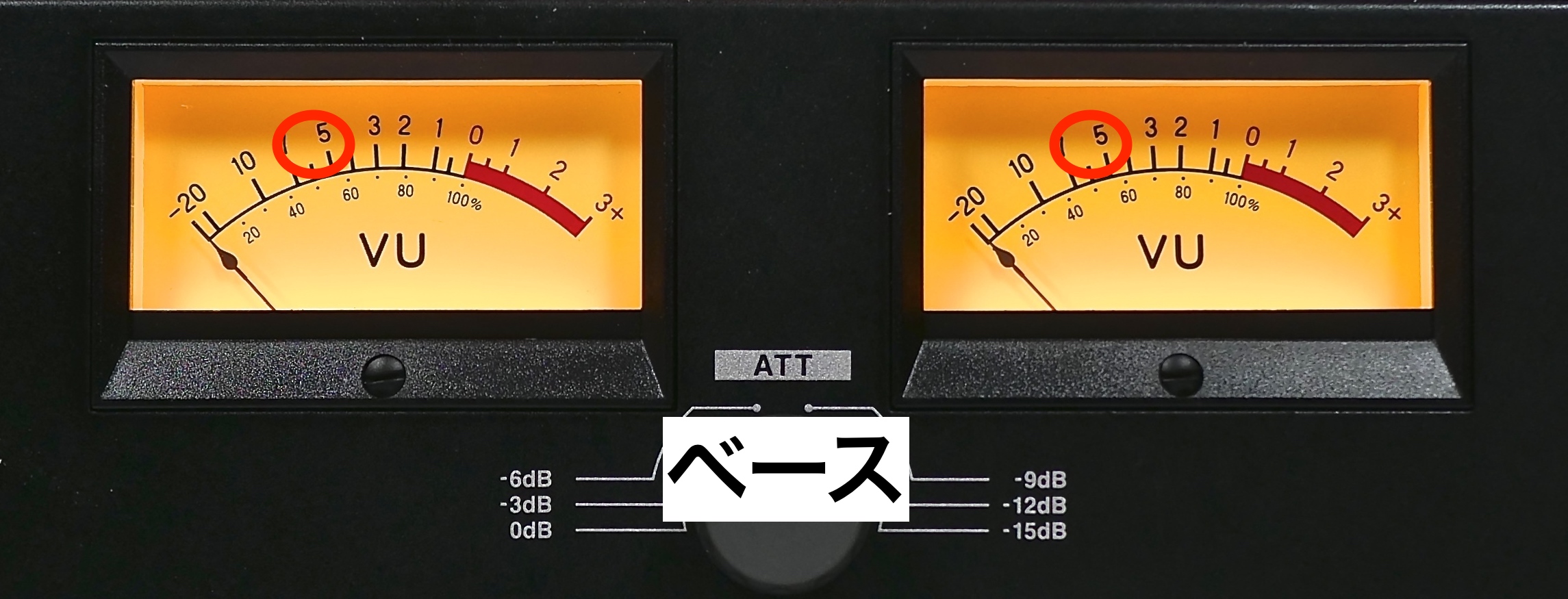

次に同じく低域のベースの音量を決めます。

ベースがキックより大きくなることは稀ですので、-6〜-5VU辺りで振れるようにしてみます。

この2つのトラックを合わせてソロにすると、だいたい-2〜-1VUくらいになります。

リファレンス楽曲を活用する

リファレンス楽曲の準備

ここで、リファレンス楽曲を準備しましょう。

リファレンス楽曲は多くの場合マスタリング済みですので、ミックス中の曲よりも音圧が大きくなることがほとんどです。

まずリファレンス曲を流しながら、VUメーターが0を指すようにフェーダーを下げましょう。

そして、ダイナミクスの状態をVUメーターでチェックします。

音圧が上げられた曲はピークメーターやRMSではダイナミクスを目視しずらいです。

ここがVUメーターのもう一つの利点で、聴感上のダイナミクスを針の動きでわかりやすく見せてくれます。

リファレンスを参考にしながら他のトラックをミックス

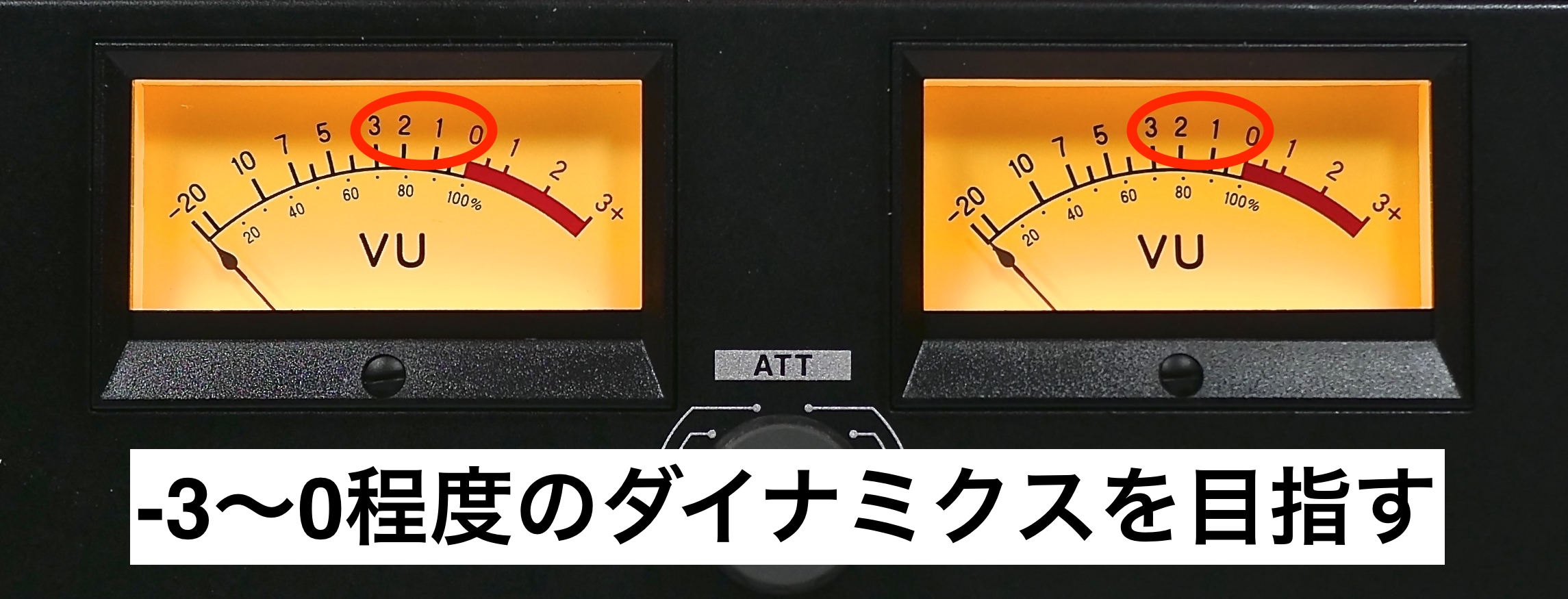

リファレンス曲はだいたい-3〜0の間で針が振れていることがわかりました。

これを目安とし、先ほど音量を決めたキックとベースに上物を足していきましょう。

音域が低いものから高いものへと順に足していくとまとまりやすいです。

今回の楽曲では、キック→ベース→コード楽器→リード楽器の順に足していきました。この辺りでほぼ0VU近くまでいってしまってOKです。

これはVUメーターの弱点でもありますが、高音域(高周波数)中心のトラックでは反応しにくくなります。

高音のアルペジオや、スネア、ハット、シンバルなどは、ここまでミックスしたトラックの中で埋もれない程度に音量を調節していきます。

この辺りは聴感頼りとなりますが、やはり事前に土台の音量基準を決めているので楽になるはずです。

エフェクター適用時のVUメーター活用

リファレンスと聴き比べるとキックがややルーズに聴こえたので、今回はマルチバンドエンベロープシェーパーを適用することとしました。

高域のアタックを足し、低域のリリースを抑えました。

この際、キックをソロにすると、-3VUよりも小さく針が振れていることがわかると思います。

VUメーターは反応が遅い分、長い音を大きい音として表示します。これが人間の聴感に近い所以でもあります。

ここで低域の量感を補うため、-3VUまで振れるよう今一度キックの音量を調整します。

マキシマイズ時のVUメーター活用

マキシマイズには今回、SLate Digital社のFG-Xを使用しました。

まず、音圧を上げても聴感上のレベルが変わらないよう「CONSTANT GAIN MONITORING」をオンにします。

これで、GAINを8dBまで上げるとちょうど最大ピーク値が-8dBFSとなります。リファレンスと比べる条件が整いました。

しかしこの状態でVUメーターを見ると、先ほど0近くまで振れていたのが、それよりも低くなってしまっています。

聴感的にもキックにアタック感がなく、押し潰されたような状態になっているのがわかります。

これはいわゆる突っ込みすぎという状態で、本来ならマキシマイズの限界を超えているということになりますが、FG-Xには「DYNAMIC PERCEPTION」というダイナミクス調整パラメーターがありますので、これを活用してみましょう。

このパラメーターを、VUメーターが再び0に向かい振れるくらいまで上げていきます。数値は+4ほどになり、キックのアタック感も復活してきました。ダイナミクスもおよそ-3〜0の範囲で動いています。

その他、高域のパンチを出すDETAILや、サチュレーションカーブを調整するITPなどを微調整し、仕上げます。また今回の楽曲では、リード楽器やコード楽器が大き目に聴こえる傾向があったので、マキシマイズ後に下げました。こういった際は、マキシマイザーのバイパスや、リファレンスも含めてよく聴き比べながら作業します。

最後に、DYNAMIC PERCEPTIONをオフとし、実際の音圧感を確認します。同時にリファレンスとも聴き比べたい場合は、配置しているトラックのフェーダーを0に戻しましょう。

ここで注意点としては、このままVUメーターを見ようとすると、メーターが振り切れてしまうことです。

こういった際に便利なのが、FORENOのATT(アッテネーター)です。つまみを右に回すごとに、-3dBずつ入力信号に減衰を与え、見やすい状態に調節することができます。

今回のケースでは、-6dBとすると針がちょうど0〜+3VU辺りで動き、ダイナミクスをチェックしやすい状態となりました。

いかがだったでしょうか?

VUメーターにはピークメーターやRMSでは担えない独特の役割があり、使ってみるとその有用性がよくわかると思います。

今回ご紹介したFORENOは、DTM環境でも扱いやすいコンパクト設計で、かつ高精度・高信頼のメーターパーツが使用されています。

個人的には、ハードウェアの良さはその視認性の良さもさることながら、常に見える位置に置いておけることだと感じました。

迷いの少ないミックスのために、良き相棒になってくれることと思います。

アンケートにご回答いただくと抽選で1名様に製品をプレゼント

アンケートご回答者様の中から、当放送で使用した「FORENO STEREO VU METER」を抽選で1名様にプレゼントいたします。

- 締切:2020年6月14日23時59分まで

- 当選発表:2020年6月20日 20時〜21時の間にご当選者様へメールいたします

アンケートのご回答、キャンペーンの詳細は下記リンクよりご確認ください。

製品の購入はこちら

◆FORENO STEREO VU METER | HAYAKUMO

https://hayakumo.thebase.in/items/25694593

◆FORENO STEREO VU METER | HAYAKUMO クロスグレード版

https://hayakumo.thebase.in/items/25699941

製品の購入ページのクーポン欄へ「BQJX5VCF」とご入力いただくと、

弊社サイトで公開を行った「ミキシング/マスタリングのボリューム/音圧についての知識動画」をまとめたキュレーションリンクをプレゼント!

記事の担当 大鶴 暢彦/Nobuhiko Otsuru

- CATEGORY:

- DTMのための音楽機材・ソフト紹介