総合音源「HALion 7」がリリース!新機能まとめ

総合音源として一切の隙がない充実したアップデート

人気No.1のCubaseで有名なSteinbergから総合マルチ音源「HALion 7」がリリースされました。

HALionは多くの生楽器プリセットはもちろん、多彩なシンセサイザータイプやエフェクトなども装備。

これ1つで楽曲トラックのクオリティが大きく向上する頼もしい製品です。

今回のバージョンではFMシンセ、多彩なオーディオ機能、エフェクトが追加され、更に隙のない製品へ進化しています。

これら注目の新機能の詳細を確認していきましょう!

総合音源「HALion 7」新機能まとめ動画

- 1FM Zone

- 2新音源Tales

- 3新エフェクト10種類

- 4Spectral Zone

- 5トーンとノイズに分離しての処理

- 6モジュレーションとエンベロープの機能向上

- 7Wavetable Zoneの進化

- 8IRデータの追加、読み込みに対応

- 9マクロページエディターの機能向上

- 10その他の新機能

FM ZONE

FMシンセの名機「DX7」を生み出したYAMAHAが協力して開発されたFMシンセセクションが追加されました。

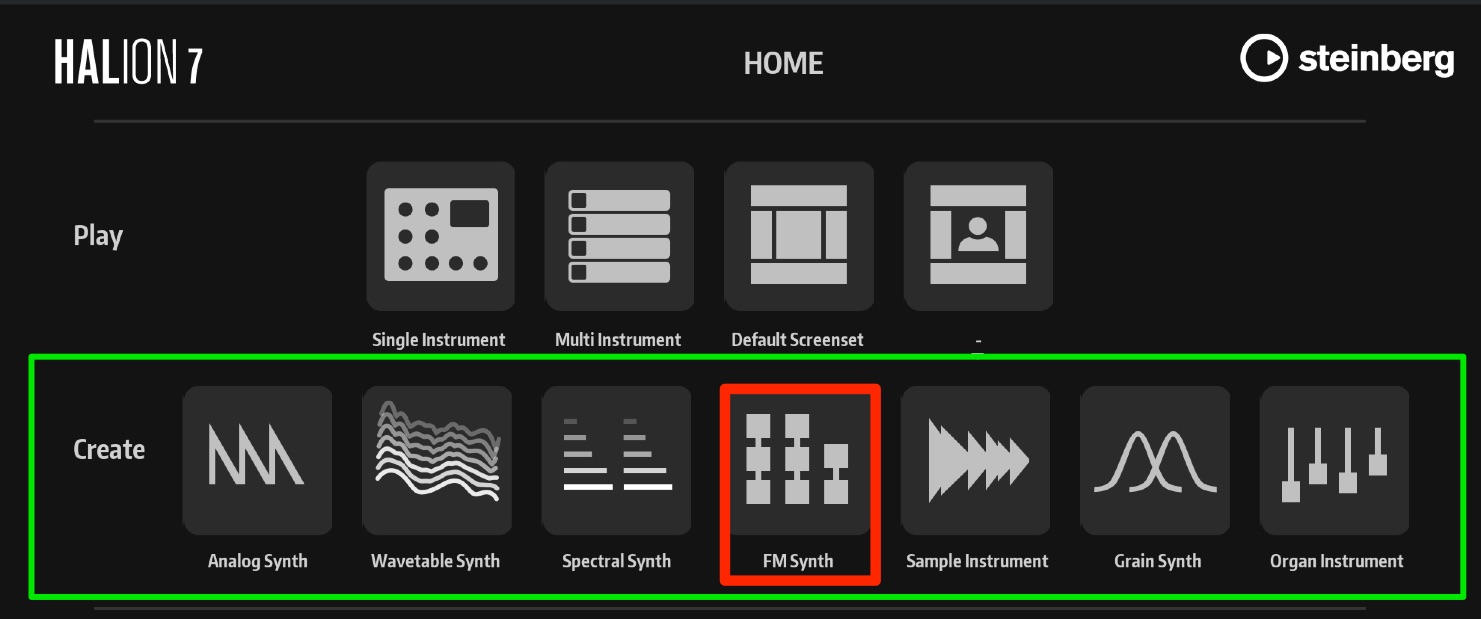

HALion 7を立ち上げるとFM Synthが追加されています。

このように8つのオペレーターが搭載されています。

知っている方は名機DX7とすぐにわかるほど似ていますね。

各オペレーターではサイン波だけではなく様々な波形を選択できるため、本家を超えた幅広い音作りが可能で、思う存分にFMサウンドを楽しむことができます。

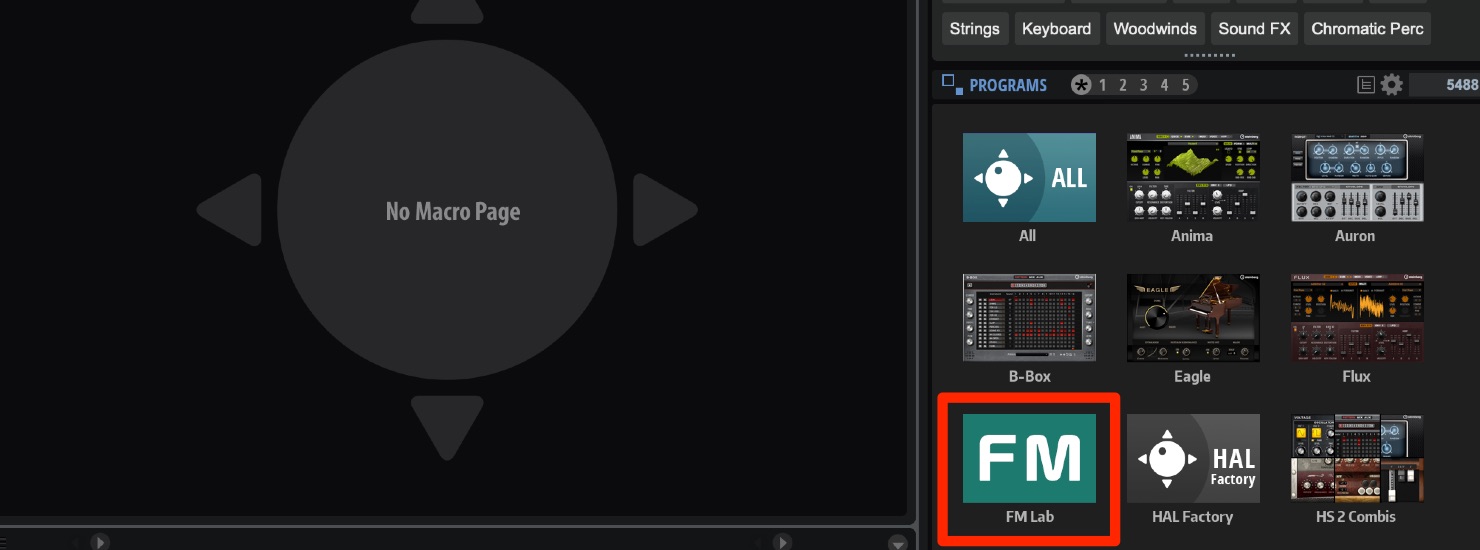

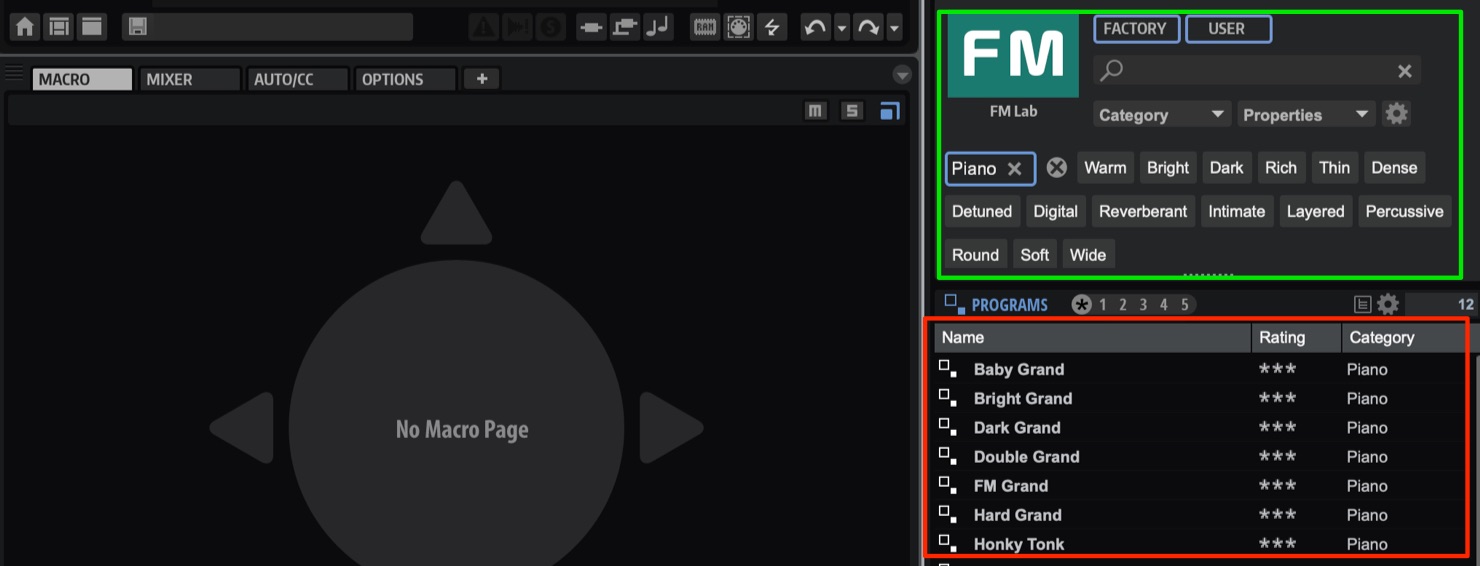

FM Lab

シンセの音作りが苦手という方もご安心ください。

この「FM Lab」には、即戦力となるプリセットが豊富に用意されています。

個性的だが曲中で使いやすそうなSynth Bassサウンド

非常に有名なFMエレピサウンド

トラックの隙間を自然に埋めるパッドサウンド

とにかく楽曲で使いやすい即戦力プリセットという感じです!

プリセットの呼び出しも簡単です。

右ウィンドウから「FM Lab」を選択します。

プリセットが表示されます。

Media Bayにタグ検索が追加され、プリセットサウンドの絞り込みが更にスムーズになっています。

選択したプリセットを元にサウンドを変化させることもできます。

このようにMACROに主要機能が集約されているので、素早く直感的にサウンドエディットを行えます。

上部に配置されている各項目をクリックすると

その中に入り、更に細かくエディットできるため、シンセ上級者も納得がいくまでサウンドを詰めることができますね。

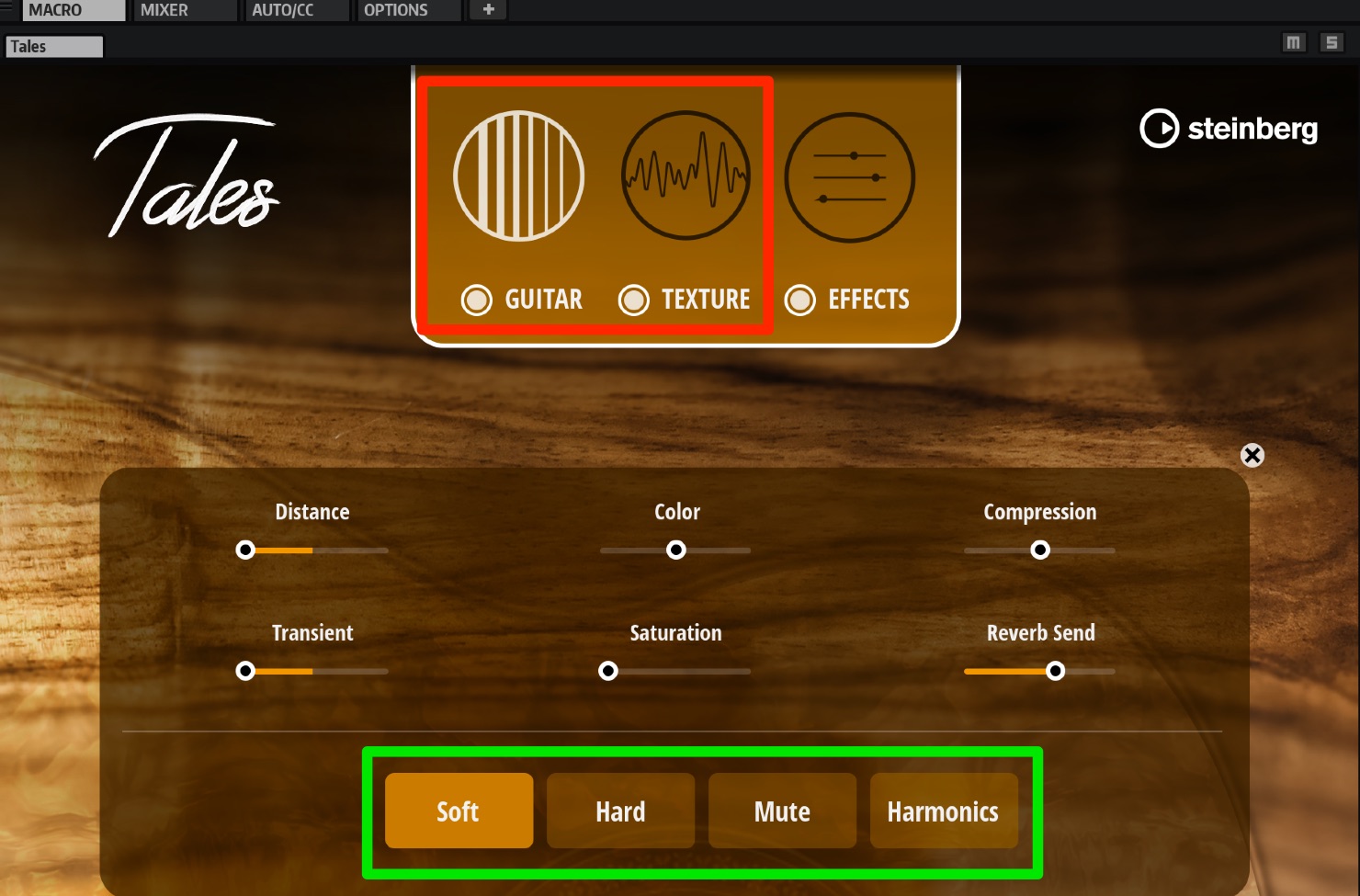

新音源のTalesが追加

美しいクラシックギターとテクスチャー(シンセ音)がレイヤーされたユニークな音源「Tales」が追加されました。

ギター/テクスチャーは独立しており、個別にサウンドエディットが行えます。

そして、ギターセクションではSoft/Hard/Mute/Harmonicsの4奏法からサウンドタイプを指定できます。

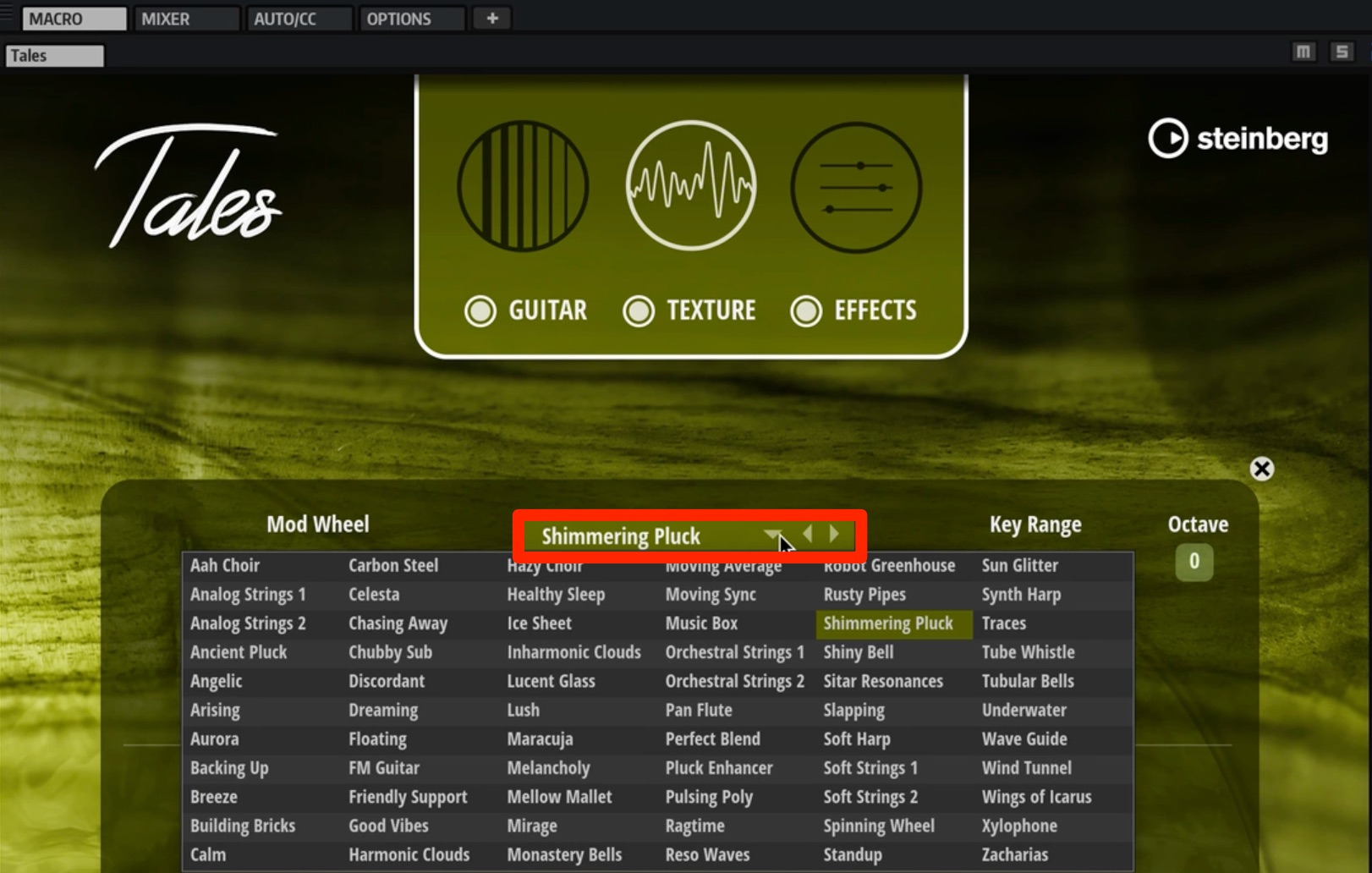

中央のテクスチャーページを展開すると、レイヤーするシンセサウンドを変更可能です。

下記がこれらの組み合わせです。

ギターの奏法はHardを選択、エフェクトはTales内臓のディレイとリバーブを適用しています。

ギター(Hard)のみ

テクスチャーのみ

ギター(Hard)+テクスチャー

ギターの奏法をHarmonicsに切り替えると、より透明感のあるサウンドになります。

ギター(Harmonics)+テクスチャー

ポップス、エレクトロ、アンビエントなど多くの楽曲ジャンルで活躍しそうですね。

綺麗で際立つサウンドですが、楽曲に自然に溶け込むというのが本当に魅力的です。

DAWへコードのMIDIデータを書出し

プリセットを呼び出すと、音色にマッチするコードがトリガーパッドにアサインされます。

これらコードをDAWへドラッグ&ドロップするだけでMIDIデータを取り込むことができます。

このトリガーパッドが表示されない場合、左上のアイコンクリックして「Default」を選択します。

新エフェクト10種類追加

10種類のエフェクトが新たに追加され、より多彩な音作りが可能になりました。

特にベースエフェクトが充実しており、10種類の内、8種類がベース関連のエフェクトでした。

オクターバーによる低音補強、モジュレーション、ベースアンプの空気感などを加えてみました。

元のベースサウンド

エフェクト適用後のベースサウンド

このようにシンセサウンドにもマッチし、楽曲に合わせたサウンドキャラクターをつけられます。

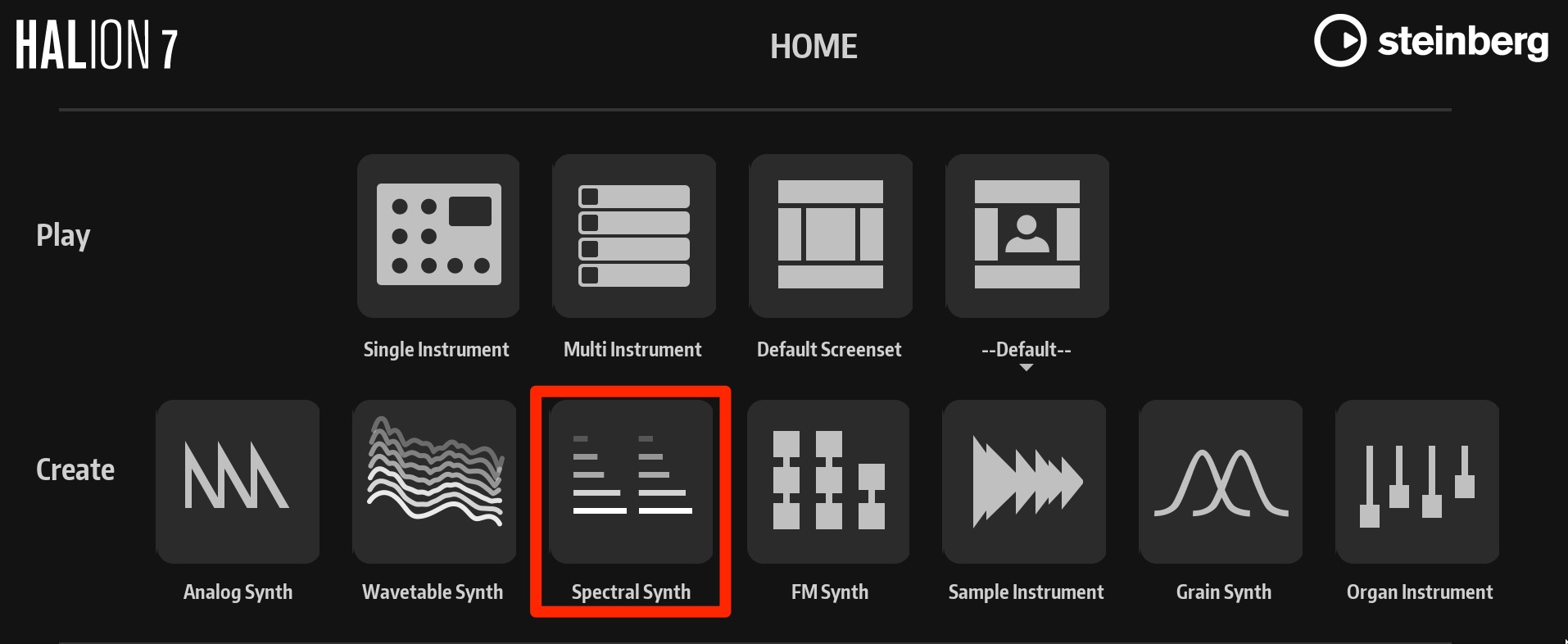

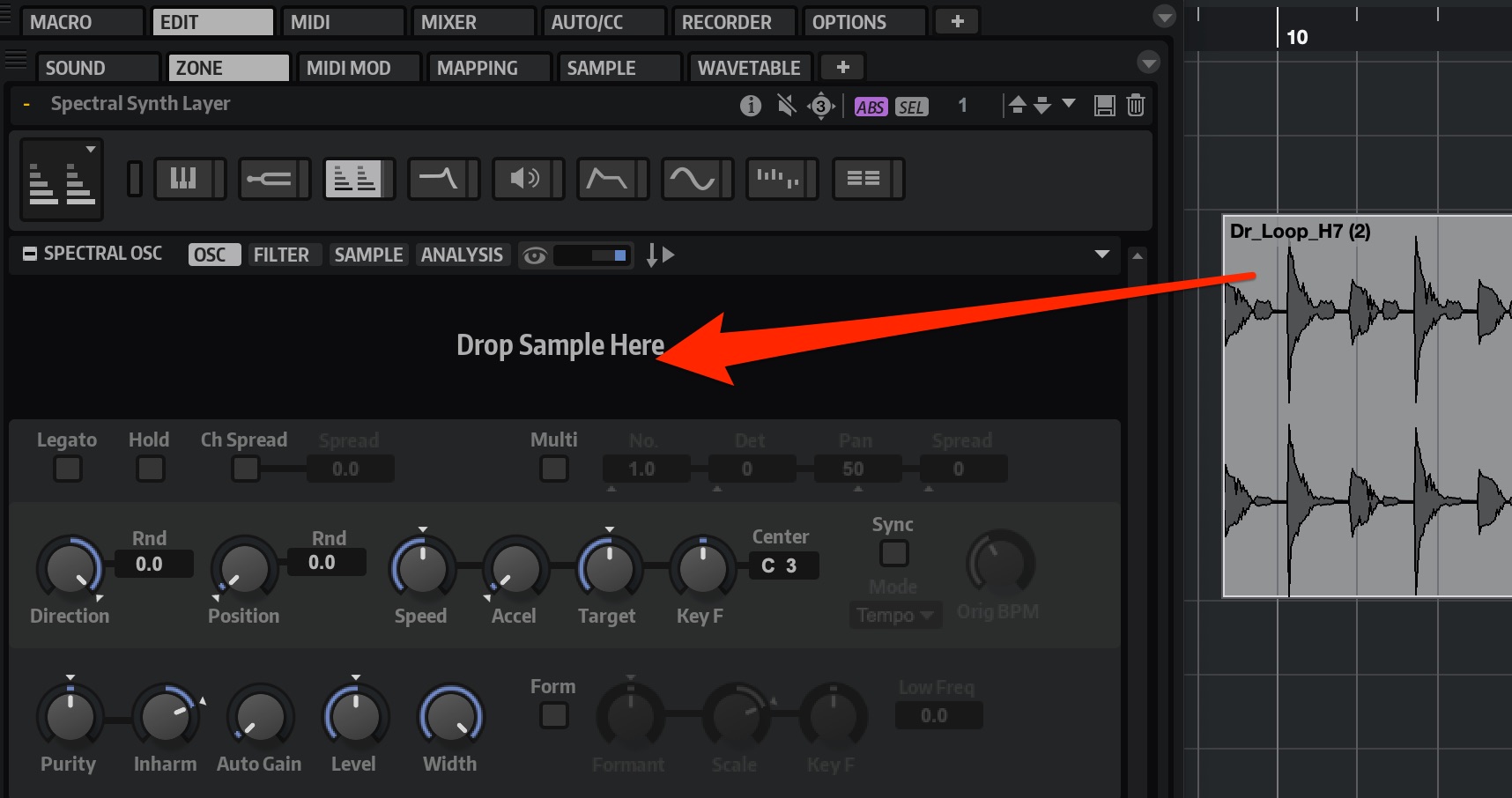

Spectral Zone

新開発の「タイムストレッチ&リシンセシスアルゴリズム」という技術が採用され、オーディオサウンドを編集した際のサウンドの劣化が大きく改善しています。

例としてオーディオドラム素材(テンポ135)をDAWのテンポ107に同期させてみます。

「Spectral Synth」を選択します。

HALion 7へオーディオサンプルをドラッグ&ドロップします。(テンポ135の素材です)

「EDIT」→「SAMPLE」を選択してスタート/エンドポイントをドラッグで設定します。

同様にループポイントを設定します。

「LOOP」タブを選択し「L」をドラッグしてスタート/エンドポイントを指定します。

この状態で「C3」のノートを鳴らすと、オリジナルテンポ(135)のまま再生されます。

オリジナルのドラムループ BPM135

「OSC」タブを選択して「SYNC」を点灯させます。

これでDAW側の設定テンポである107に同期ます。

同じく「C3」のノートを鳴らすとドラム素材がBPM107で再生されます。

これだけも良い感じですが、もう少しトランジェント(アタック感)を強調したいと思います。

まず「OSC」から「ANALYSIS」タブへ移動します。

「Sensitivity」でトランジェント検出の感度を設定します。

値が高いほど、より多くのトランジェントを検出し、検出されたトランジェントはタイムストレッチされません。

そのためナチュラルなサウンドが維持されます。

「Gain」でトランジェントの音量を調整します。

調整後のドラムループ

オリジナルに印象がより近づきましたね。

これだけ大幅なテンポ変更を行っても元音のニュアンスが崩れていないのは驚きました。

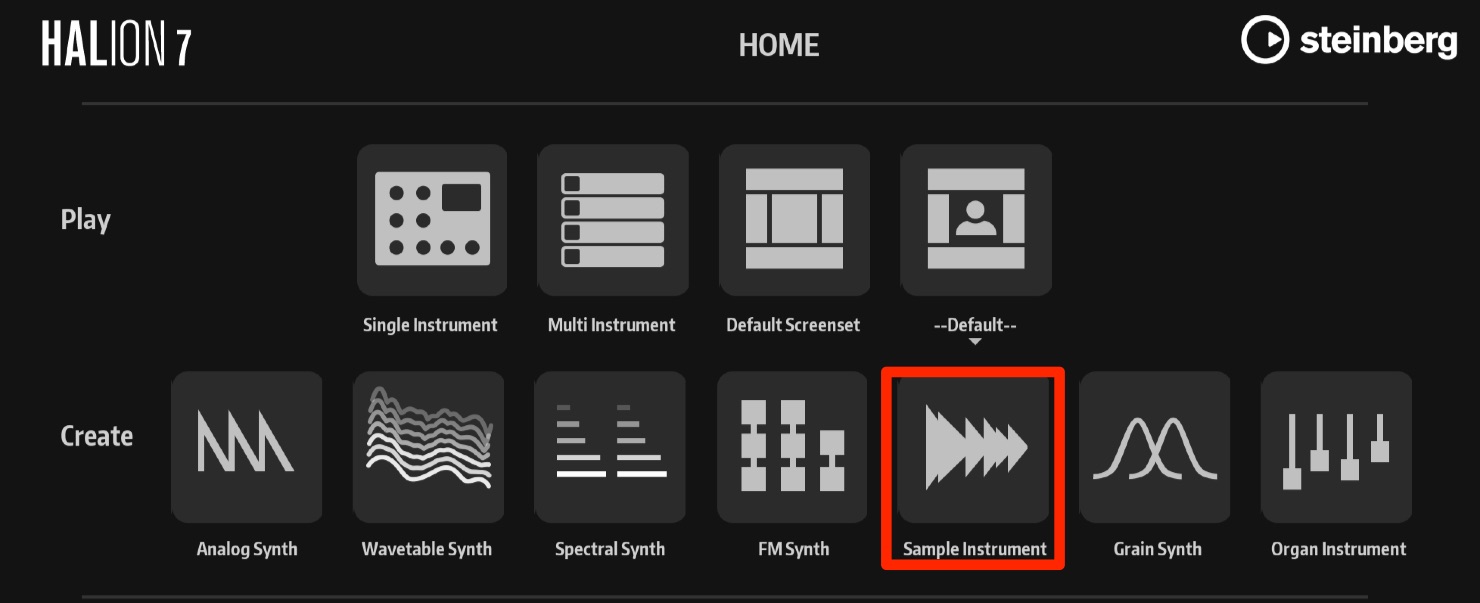

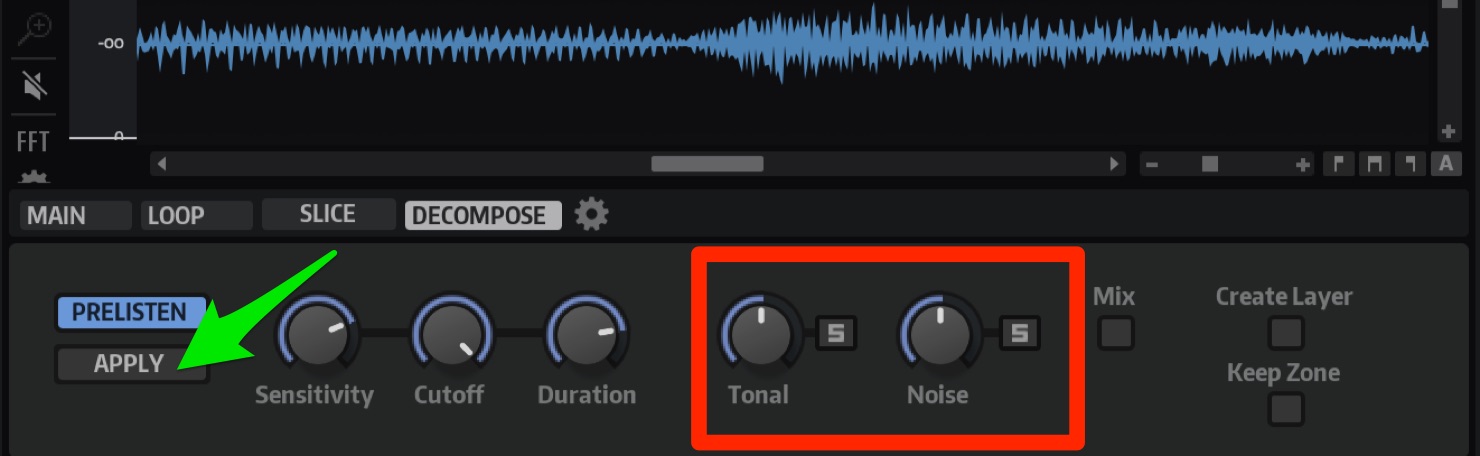

トーナルとノイズに分離しての処理

サンプルをトーナル(実音)とノイズに分離してエディットできるようになりました。

素材のサウンドを微調整してイメージに近づけたり、新たなニュアンスや楽器を生み出すこともできます。

元のサンプル

Tonalのみ

Noiseのみ

「Sample Instrument」を開き、目的のオーディオデータをドラッグ&ドロップします。

「EDIT」→「SAMPLE」→「DECOMPOSE」を選択し、「PRELISTEN」をクリックしてサウンドの解析を行います。

TonalとNoiseをそれぞれ分離して音量調整を行えるようになりました。

バランスを調整してAPLLYをクリックすると保存されます。

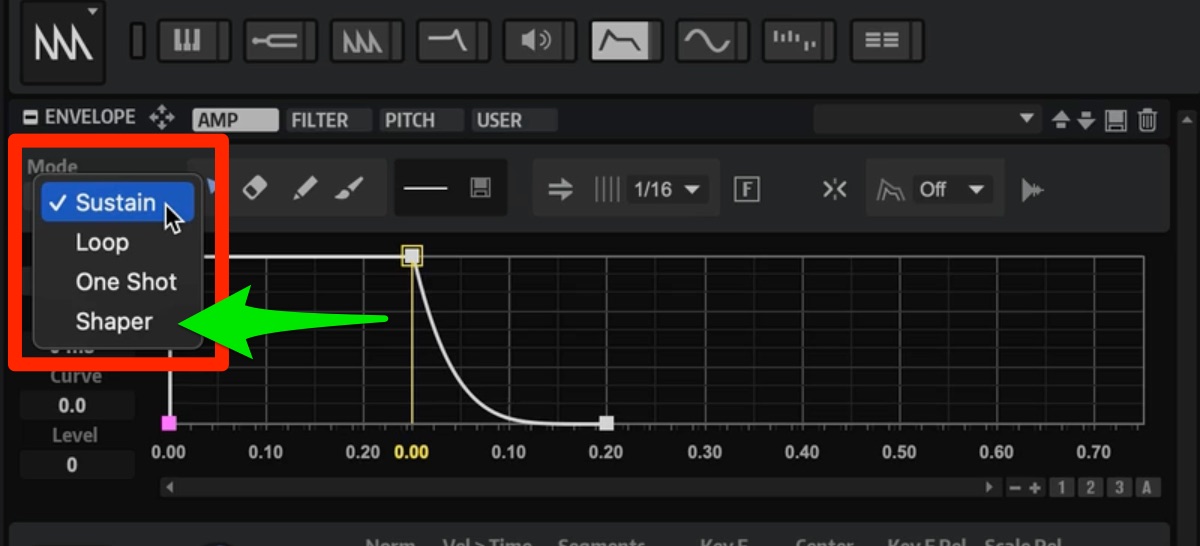

モジュレーションとエンベロープ機能の向上

特にシンセやエレクトロ系のジャンルで多用するモジュレーションとエンベロープにも進化が加わっています。

ここでは便利な「シェイパーエンベロープ」を紹介します。

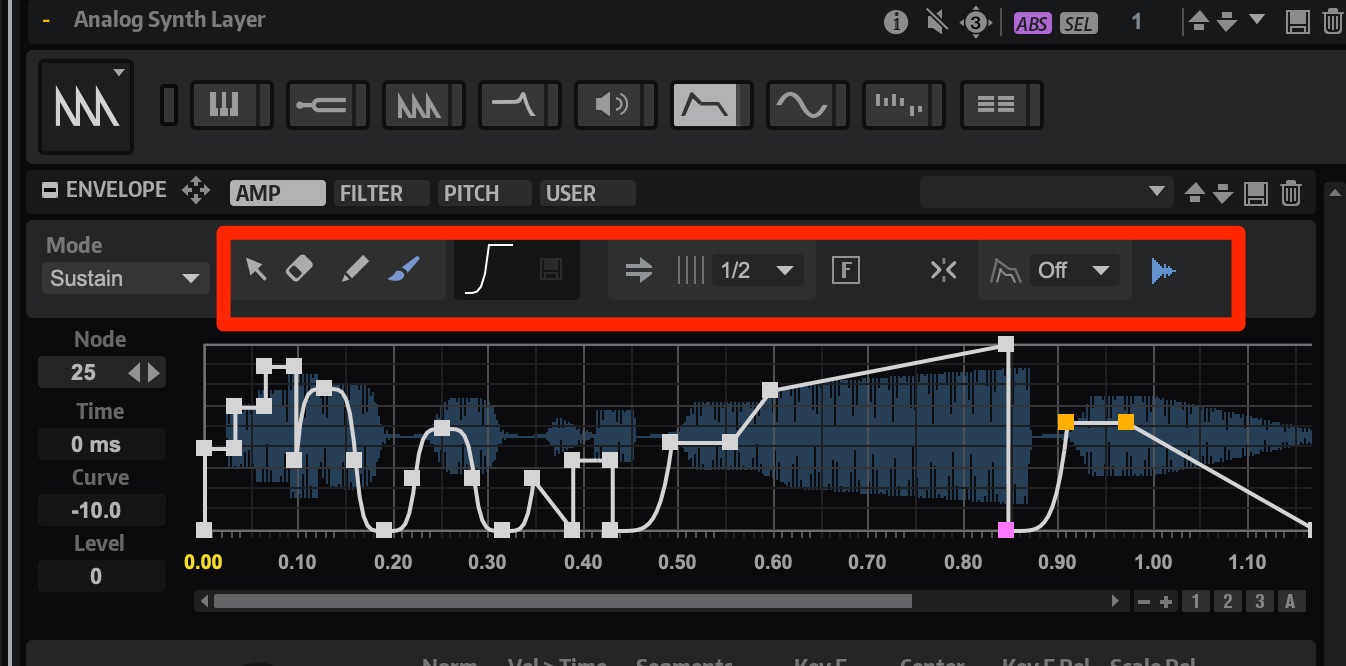

「EDIT」→「ZONE」→「ENVELOPE」 へアクセスします。

AMP/FILTER/PITCH/USERの中からコントロールしたいパラメーターを選択します。

「Mode」を開き「Shaper」を選択します。

表示されるツールを使い分けてエンベロープを自由に描写できます。

エンベロープ系のエフェクトを使用しなくても細かな編集が行えるのは非常にありがたいですね。

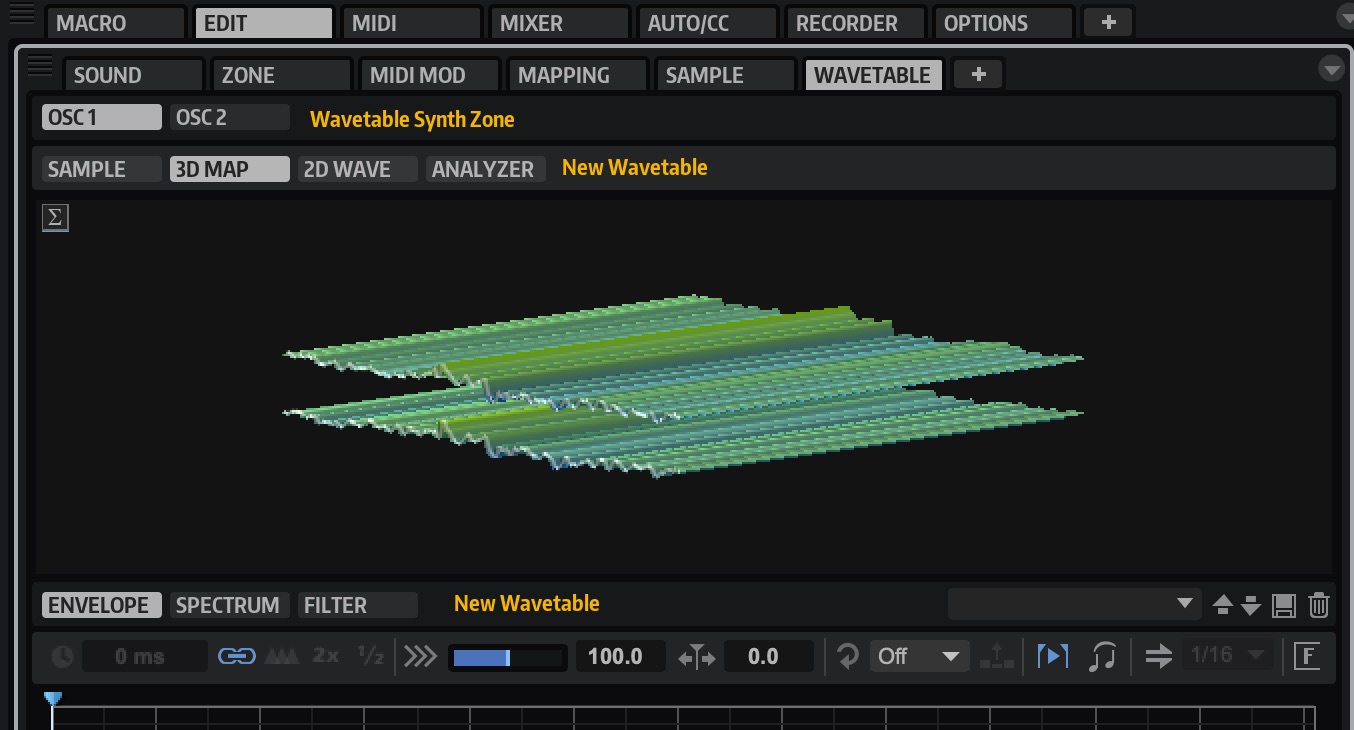

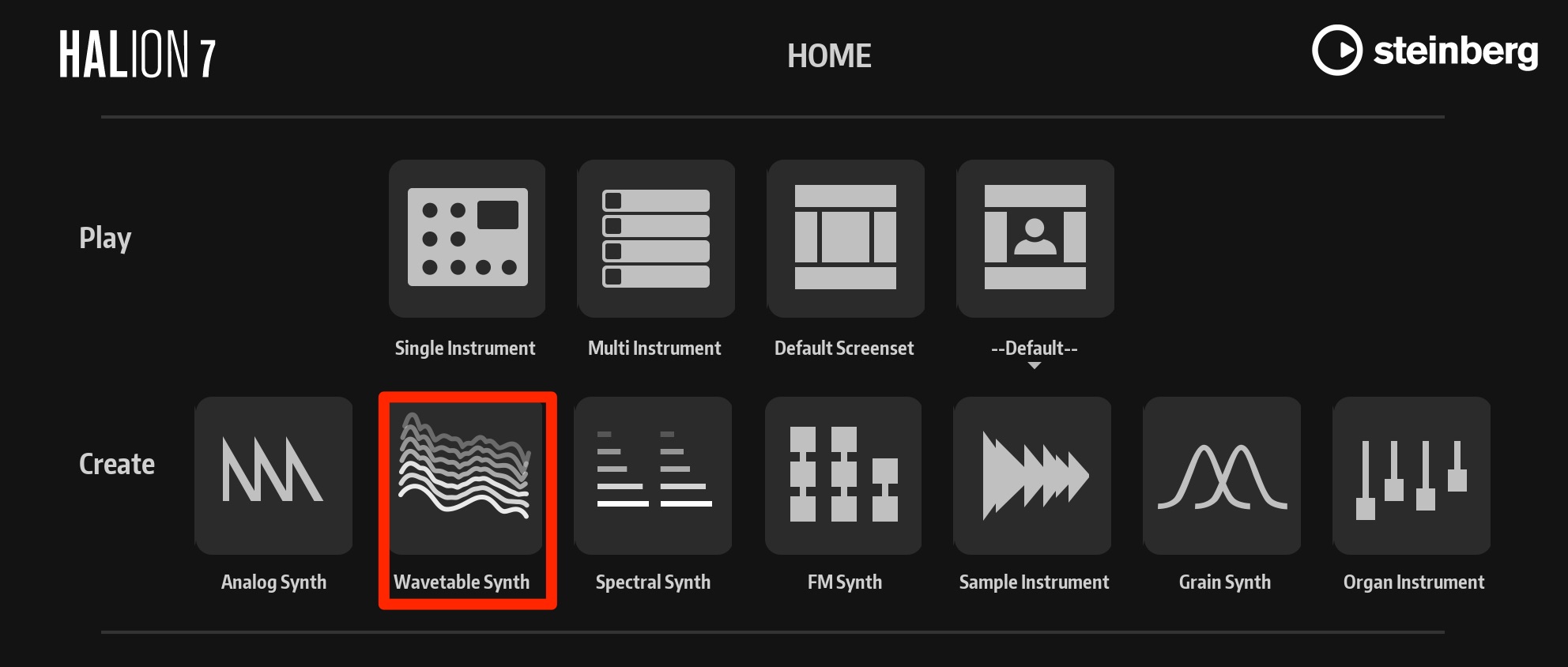

Wavetable Zoneの進化

ステレオ/サラウンドファイルの対応や、パラメーターの増加などWavetableにも進化が加わっています。

新しく追加されたパラメータの反応を確認しましょう。

HALionを立上げて「Wavetable Synth」を選択します。

「LOAD>」→「MEDIABAY」→「Anima」と選択し、I Feel Goodというプリセットを選びます。

ウェーブテーブルエンベロープの速度を調整するパラメーターが並んでいます。

- Speed:エンベロープが再生される速さを設定します。100は元ファイルの速度です。

- Accel:SpeedからTargetへ再生速度の移行時間を設定します。0の場合はSpeedから速度の変化は起こりません。

- Target:目標とする再生速度を指定します。

Gコードを鳴らしたオリジナルの状態を聴いてみます。

Speed:100,Accel:0,Target:100。「I feel good」と一定のスピードで再生されます。

Speed:100,Accel:60,Target:20。「I feel」まで一定「good」は遅くなります。

Speed:100,Accel:90,Target:20。「I」までは一定「feel good」は遅くなります。

このように、新しく加わったAccelとTargetで、より複雑で自由度の高いサウンドデザインが実現しています。

マクロページエディターの機能向上

外部エディターで作成したビットマップ、SVG画像ファイルを利用可能など。

オリジナルのインストゥルメントのUIデザインに強力な新機能が加わりました。

マクロページエディターを使いこなすにはある程度の知識が必要になりますが、一例を紹介いたします。

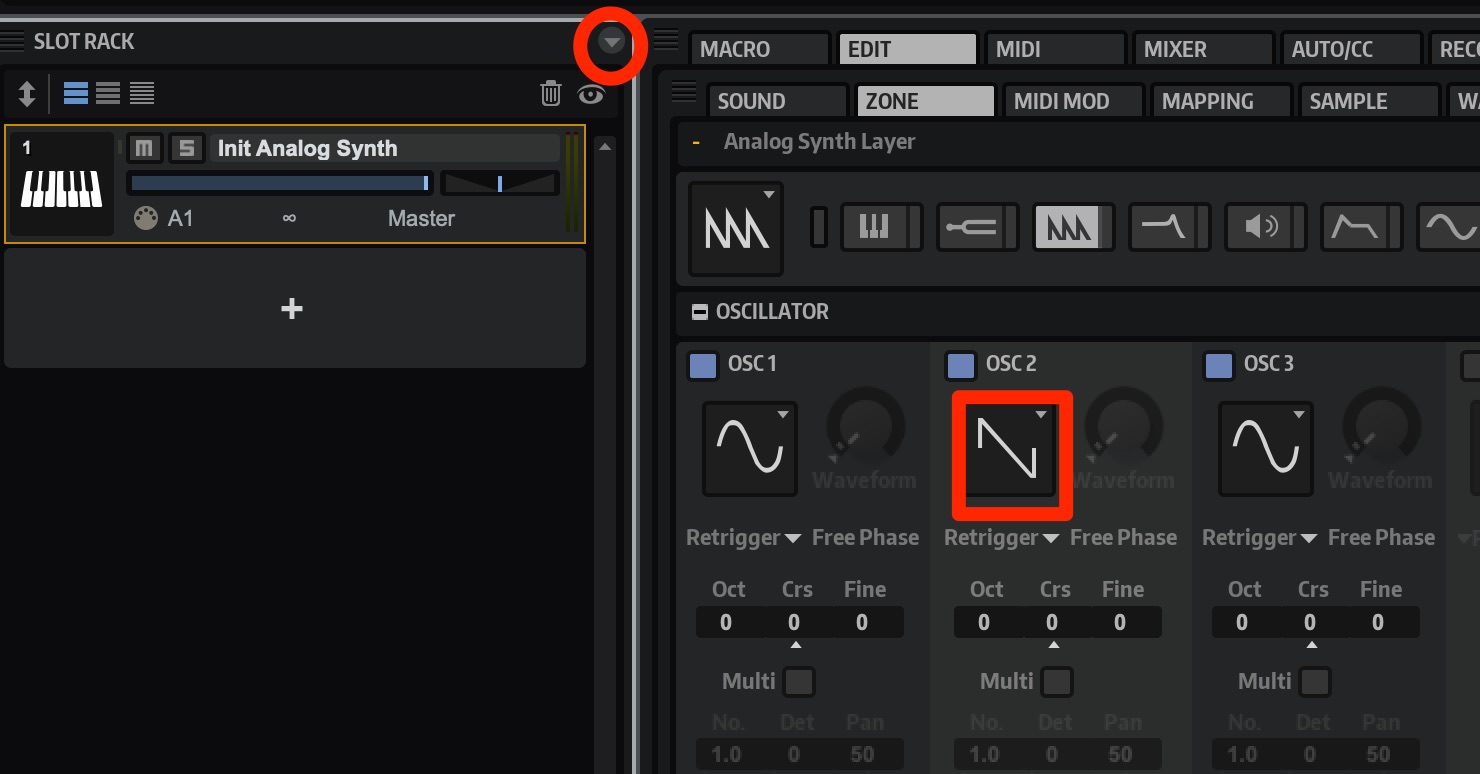

ここでは、新しいノブを作り、OSC1/OSC2のLevelを同時にコントロールできるようにします。

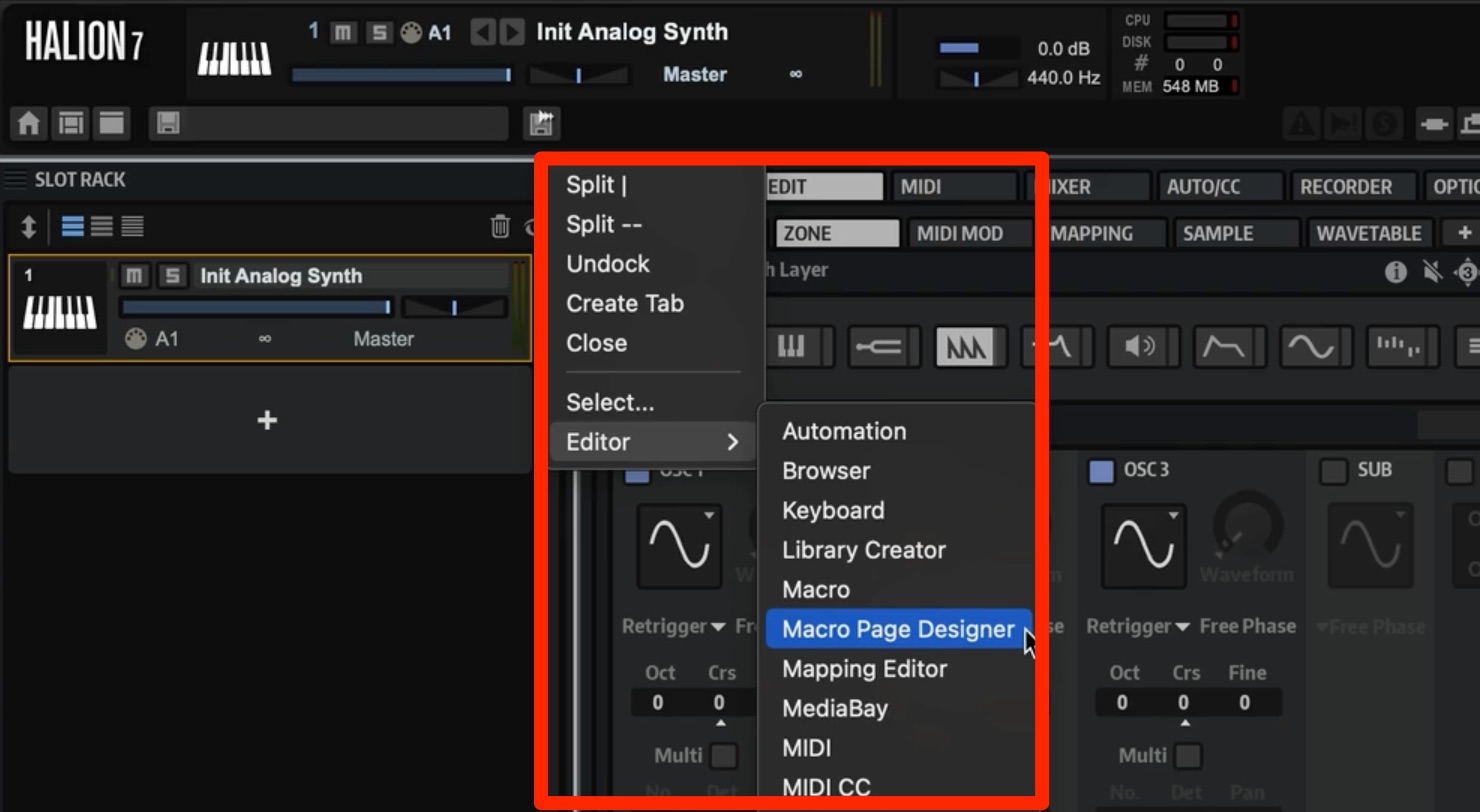

HALion 7を立上げAnalog Synthを選択します。

OSC2をSAWに変更し、左上の小さい下三角を展開します。

「Editor」から「Macro Page Designer」を選択します。

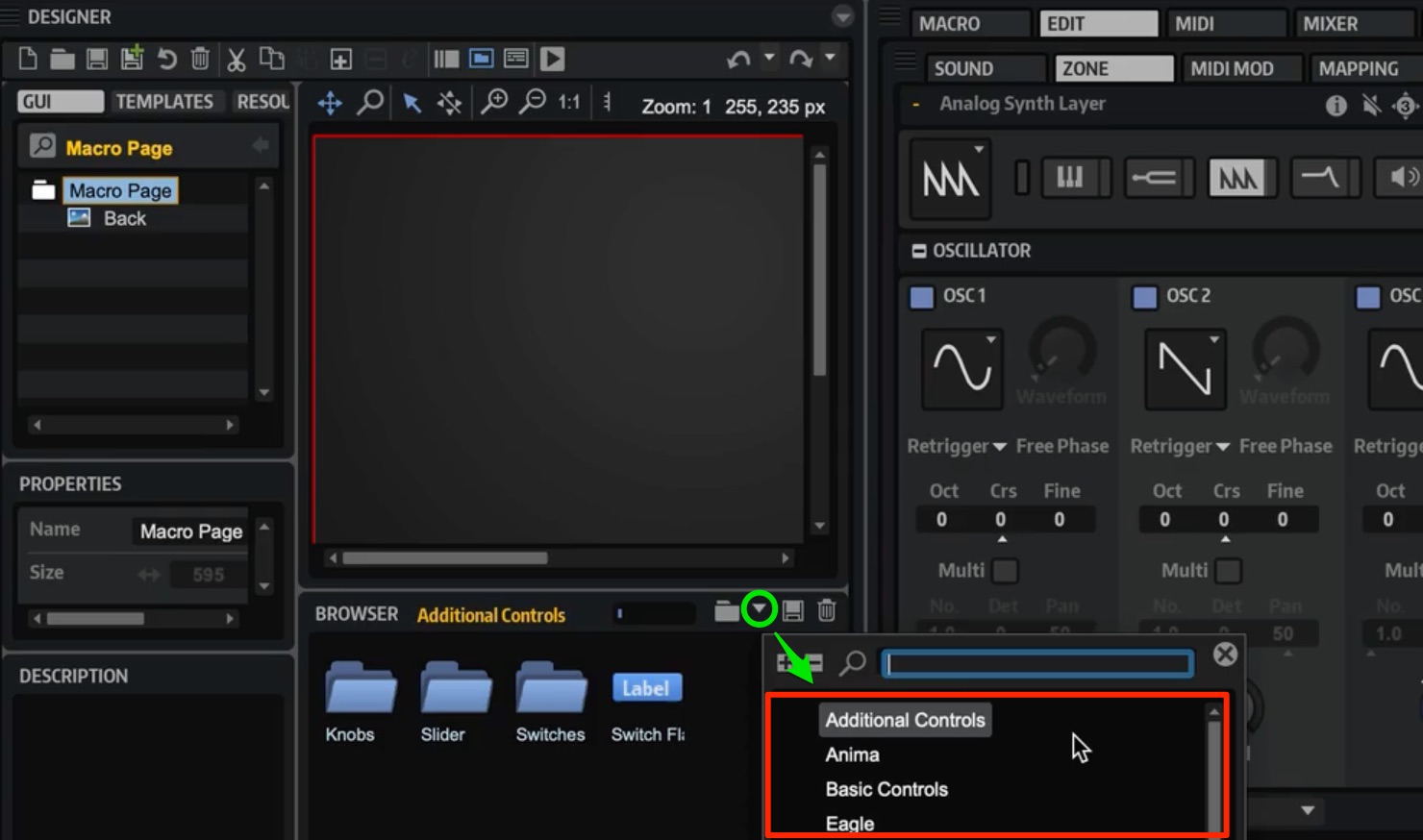

左上のアイコンから新規ページを作成します。

右下緑枠を展開し「Additional Controls」を選択します。

Knobsフォルダを開き、任意のノブを上部にドラッグ&ドロップします。

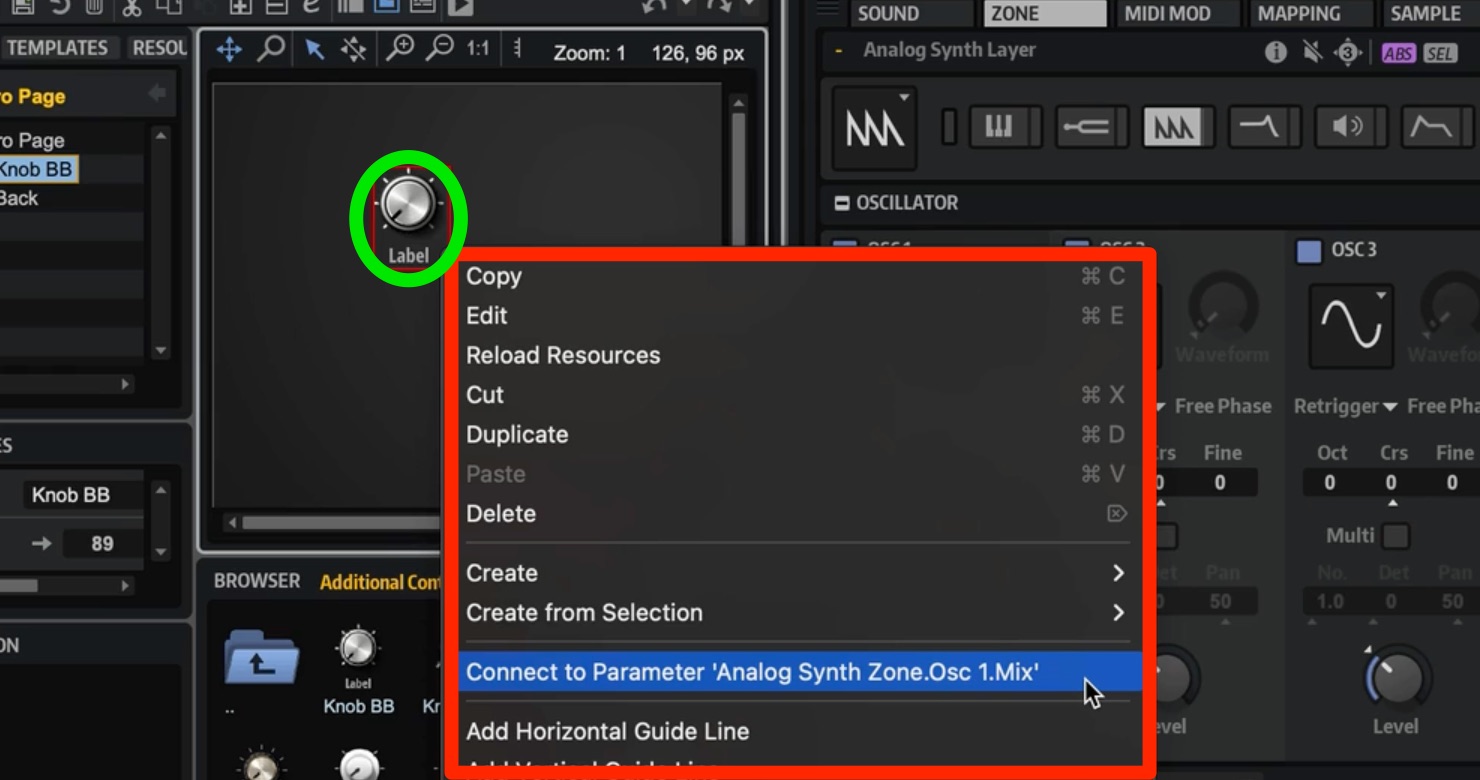

OSC1のLevel上で右クリックし、「Connect to Macro Page」を選択します。

先ほどドロップしたノブ上で右クリックし、「Connect to Parameter'Analog~」を選択します。

OSC2のLevel上で右クリックし、「Add to Automation」→「Init Analog Synth~」を選択します。

これでOSC1とOSC2のLevelをMacroのノブで同時に動かせるようになりました。

Macroに移動しノブを動かしてみましょう。

「EDIT」→「ZONE」に戻ります。

連携が確認できました。

このようにオブジェクトやパラメーターを組み合わせることで、オリジナルのUIを作成し、自由にパラメーターをコントロールできるようになります。

その他の機能

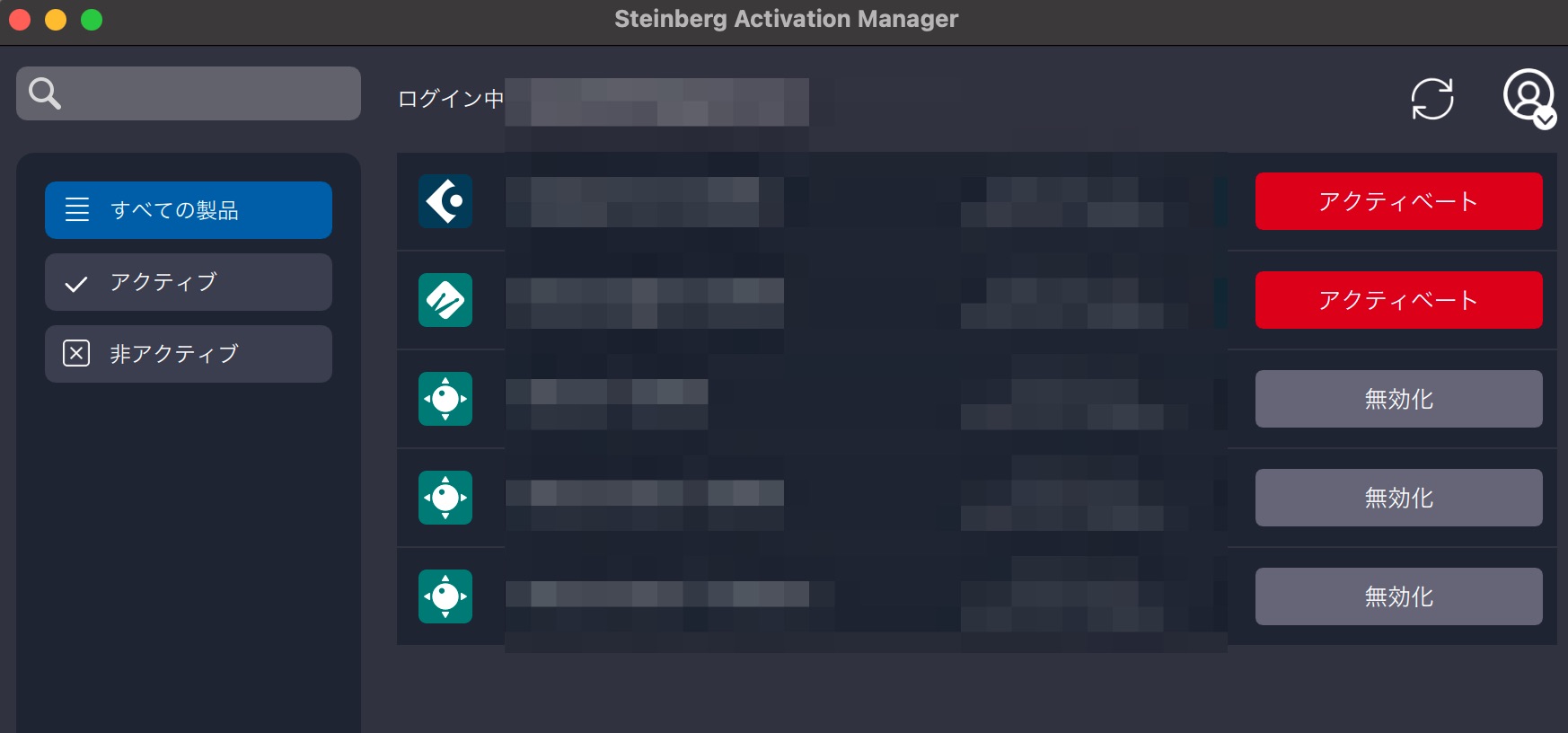

USBドングルが廃止され利便性が大きく向上

ドングルが不要になりクラウドでアクティベーションすることで、複数デバイスでの使用が可能になりました。

CubaseもVer12より同じ管理形式となっていますが、利便性が圧倒的に向上しています。

Appleシリコンへの正式対応

Appleシリコンへ正式対応し、M1チップ搭載のMacでも高い安定したパフォーマンスを発揮します。

以上となります。

ここでは特に注目の機能に絞って解説を行いましたが、まだまだ紹介しきれていません。

ご興味を持っていただいた方はSteinbergページへアクセスしてチェックしてみてください。

HALionページ : https://bit.ly/3Tw1KRX

また、「HALion 7」に加え「Groove Agent 5」「Electric Bass」「Padshop 2」など全27音源を含んだABSOLUTE 6もリリースされています。

単体購入と比較し、抜群のコストパフォーマンスを発揮しますので、気になる方は併せてチェックしてみてください。