仮歌はこれで決まり!? 最新のAIボーカルソフト【Synthesizer V Studio】の使い方【PR】

AIが自動で調整を行う新世代の歌声合成ソフト

一般的にボーカロイドやボカロと呼ばれることが多い歌声合成ソフト。

現在は様々な製品がリリースされています。

その中でも「Synthesizer V Studio」はAIによる歌唱調整性能がとにかく優秀で、リアル・表現力の高いボーカルトラックが簡単に作れると話題です。

ここではSynthesizer V Studioの使い方について、実際に制作を行ったトラックを交えて解説いたします。

最新のAIボーカルソフト【Synthesizer V Studio】の使い方動画解説

Synthesizer V Studioを使用した楽曲デモ

まずは製品の実力を感じ取っていただくために、デモ楽曲を制作しました。

▶︎デモ楽曲

歌声データベースには男性の歌声データベース(Yuma/AI Ryo/Kevin)の3製品を使用しています。

サウンドに対してミキシングエフェクトの処理は行なっていますが、サウンドニュアンスはAIが生成したものをそのまま使用しています。

息遣いまでも感じられる非常にリアルなボーカルトラックが、簡単に、そして素早く作れてしまう点が製品最大の特徴と言えます。

エディションの違いについて

Synthesizer V Studioは入力や編集を行う本体ソフトと、声ごとに【歌声データベース】を組み合わせて使用します。

機能/価格の異なるエディションが存在し、歌声データベースもAI機能対応の有無があります。

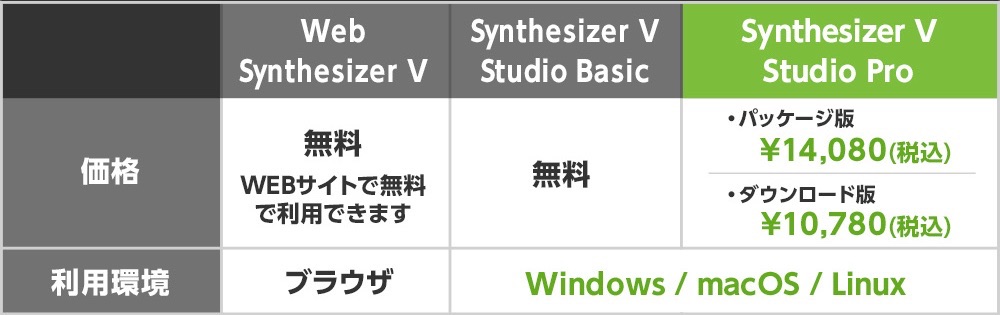

本体(エディター)ソフトのラインナップ

本体ソフトには

- 1ブラウザ上で動作するWeb版(無料)

- 2無料で使用できるStudio Basic(無料)

- 3より多機能なStudio Pro(10,780円〜)

これら3種類のラインナップで、Studio Proのみ有料で10,780円から販売されています。

歌声データベースのラインナップ

歌声データベースも複数のラインナップがあり

- 1AIに対応したAI版(9,680円〜)

- 2AIに非対応のStd版(9,680円〜)

- 3機能制限があるAIライト版(無料)

- 4機能制限があるStdライト版(無料)

これら4種類があります。

本体と歌声データベースの両方を無料版にすることで0円から始めることができます。

機能の違いについて

無料で使用することができるSynthesizer V Studioですが、エディションごとに機能差があるため、購入前にはご自身の使い方にマッチした製品を選択する必要があります。

本体ソフト側の機能差で注目すべき点は、AIリテイク機能がStudio Proにのみ対応していることです。

この機能は歌わせ方をランダムに変更でき、クリックする度に新しい歌唱ニュアンスに変更できる画期的な機能です。

専門的な知識も必要ありません。

歌声データベースにもAIリテイク機能が備わっており、こちらも有料版のみに含まれています。

より多彩な機能を使用したいという方は【Studio Pro】と【AI版】歌声データベースの組み合わせがおすすめです。

その他、細かな機能の違いについては下記表をご覧ください。

基本的な使い方

実際にどのようにボーカルトラックを作っていくのか?

順を追って解説を進めていきます。

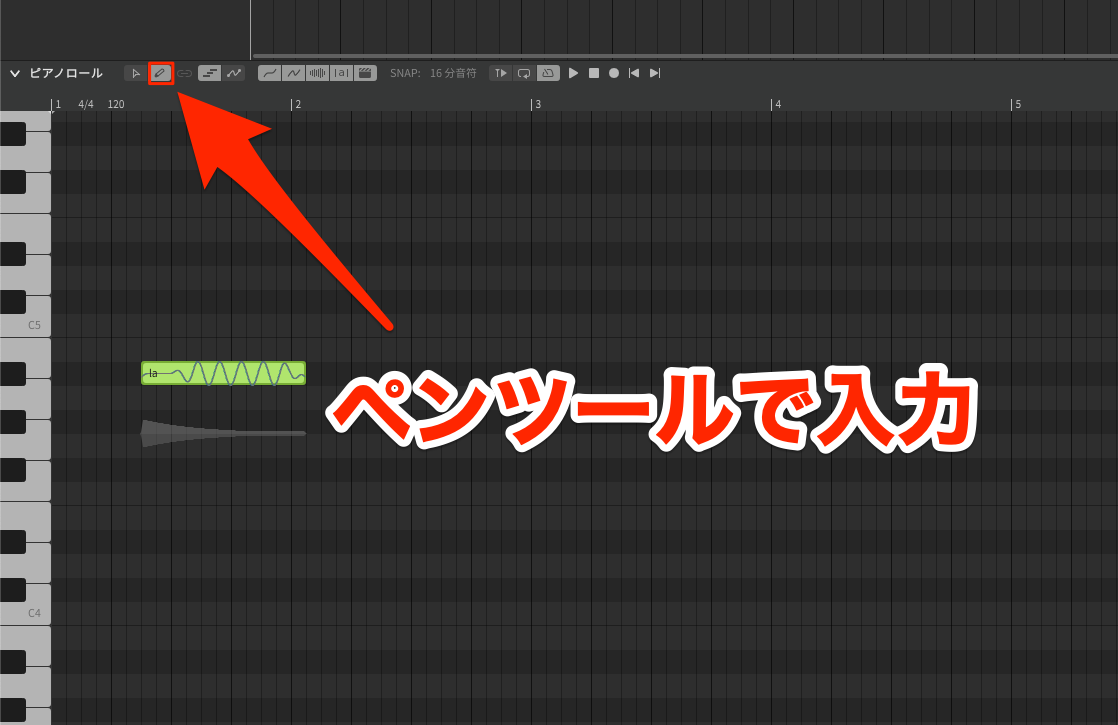

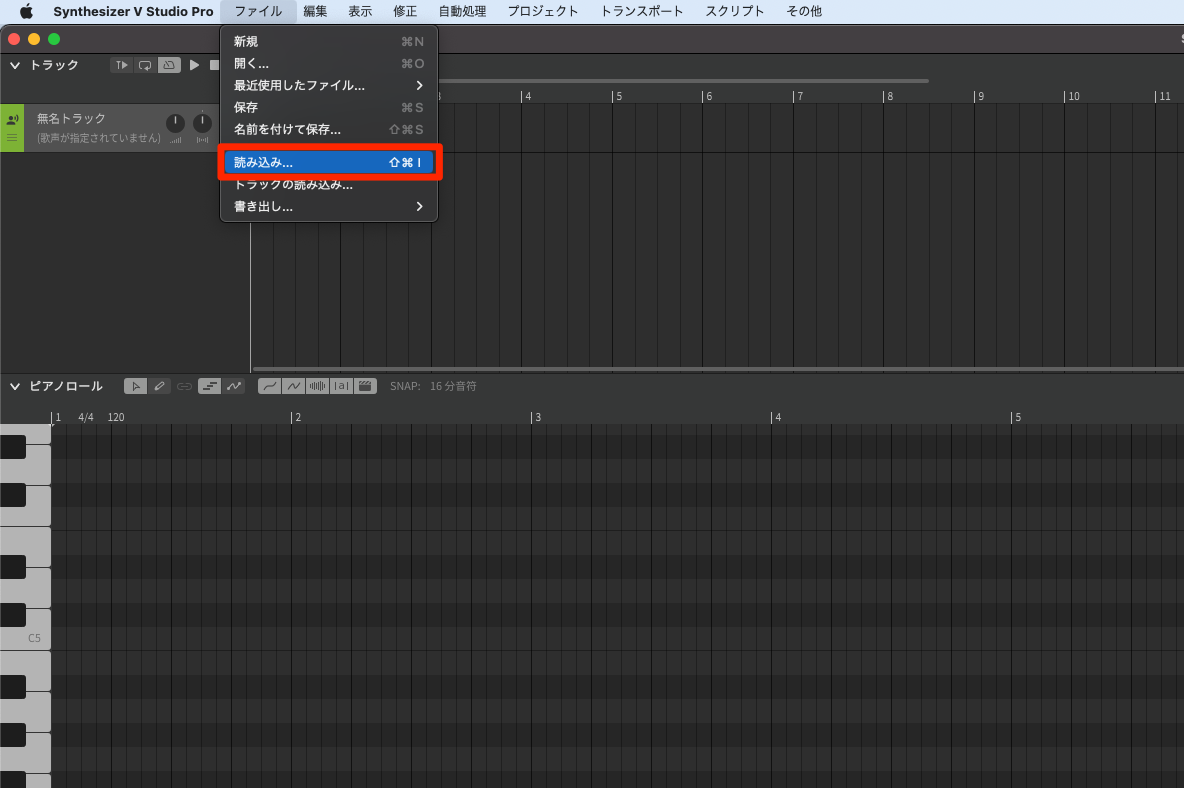

メロディの入力方法

DAW同様にペンツールを用いてピアノロール上からノートを入力する方法。

または上メニュー内の【ファイル▶︎読み込み】からMIDIファイルをインポート可能です。

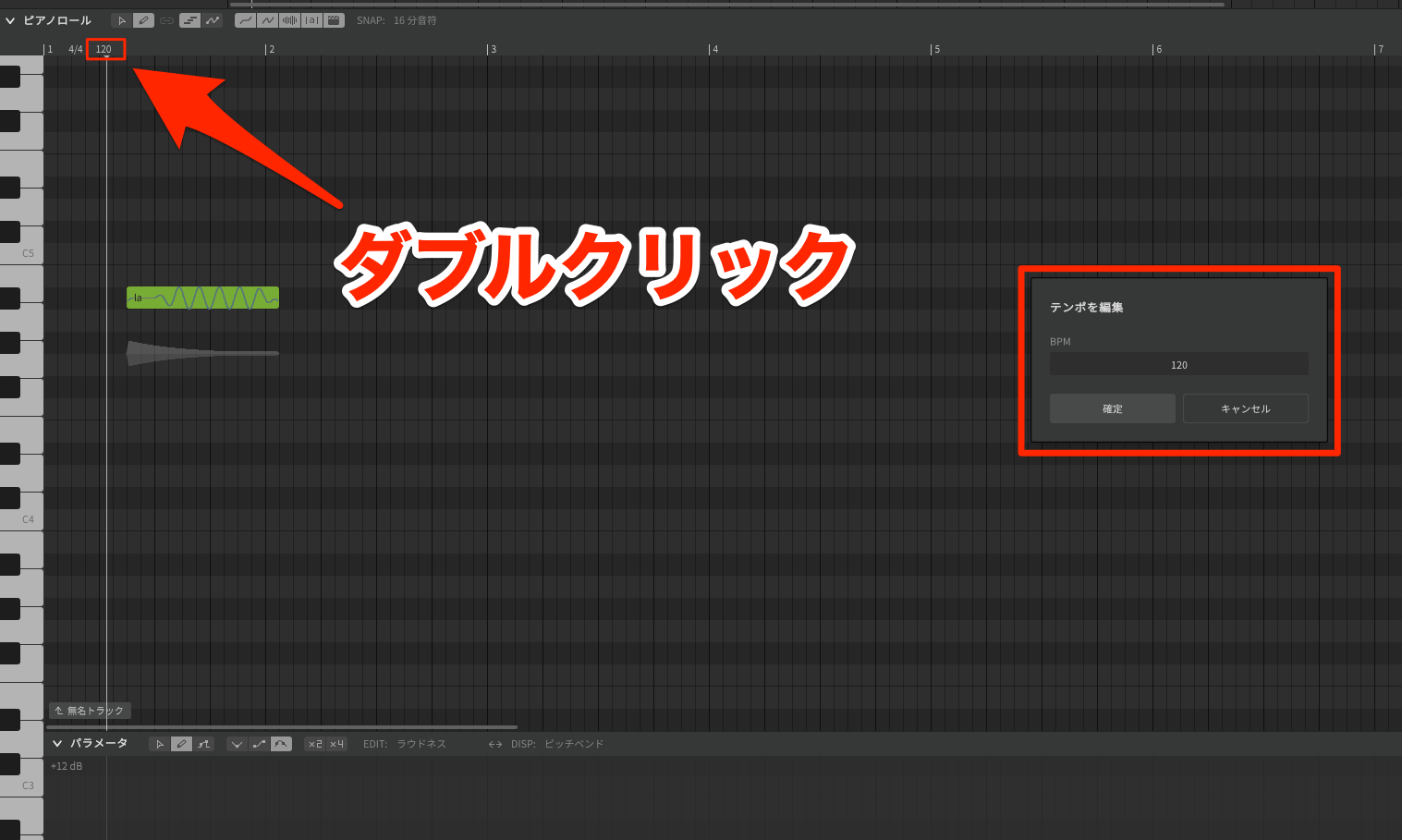

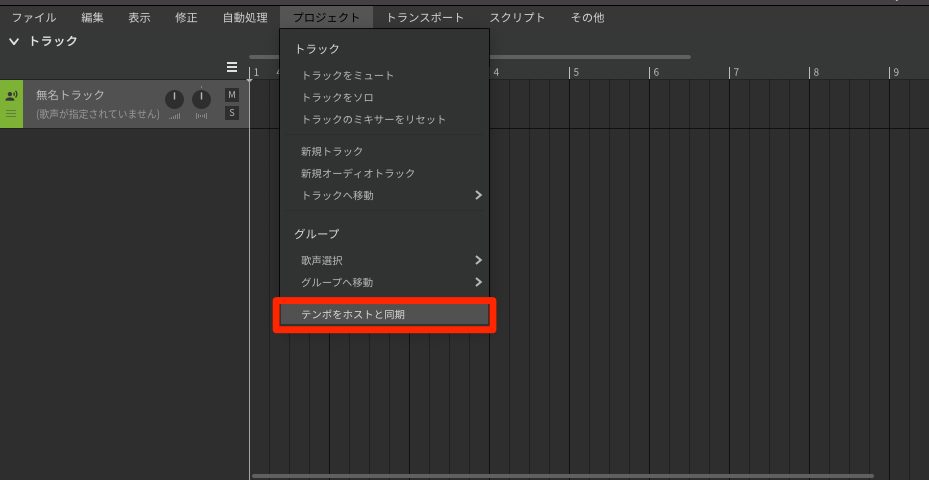

テンポ設定について

スタンドアローンで使用する場合はタイムライン先頭にあるBPMを編集します。

プラグインで使用する場合は、【プロジェクト▶︎ホストと同期】を選択することで自動でDAWとBPMが同期します。

歌詞の入力

入力済みのノートをダブルクックすることでテキスト入力状態に変化します。

日本語の場合はひらがな/カタカナ、AI版の歌声データベースでは英語も使用でき、その場合はアルファベットを入力します。

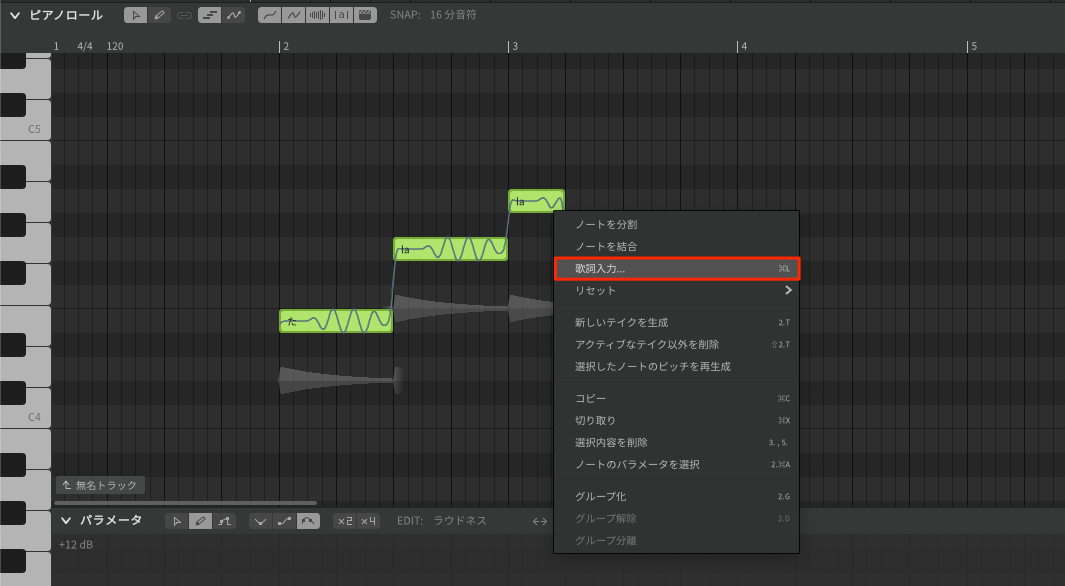

複数ノートを選択して、右クリックメニューを表示。

その中から【歌詞の入力】を選択することで、選択ノートに対して一括で歌詞を流し込むことも可能です。

言語を問わず1音符に対して複数の文字を入れることもできます。

日本語であれば後ろに「○+母音」のように母音が接続されるワードや、「ん」が接続される場合でもスムーズな発音が期待できます。

また【-】ハイフンを入力すると前のノートの歌詞を伸ばすことができます。

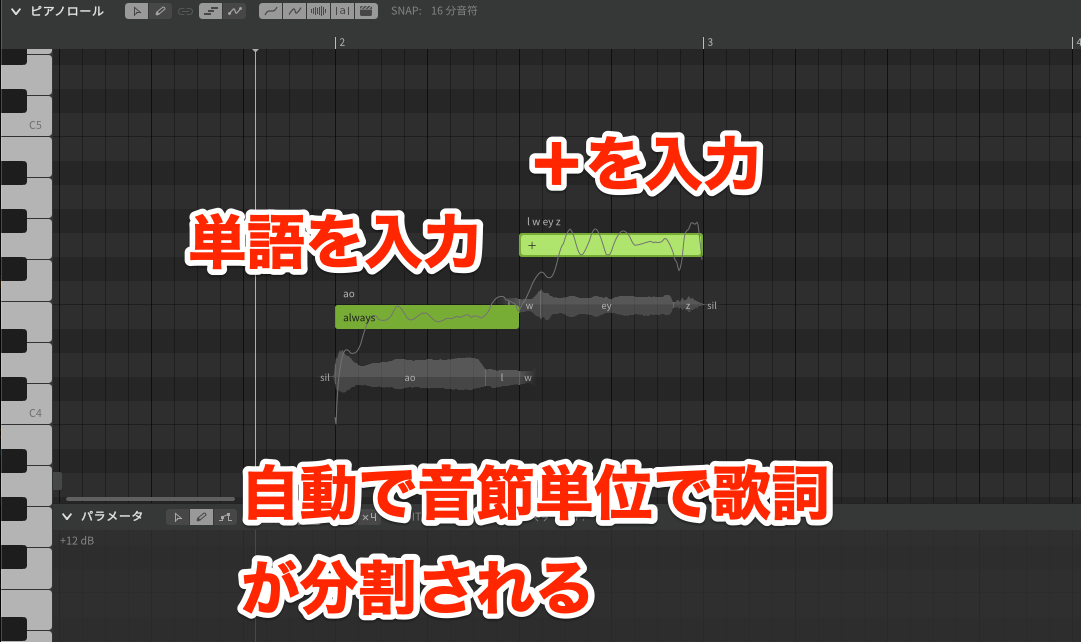

英語を入力する場合は、一つのノートに単語全てを入力し、後続するその単語を担うノートに【+】を入力します。

音節ごとに歌詞が自動分割されます。

英語の発音について詳しくないという方でも簡単に英語の歌詞を扱うことができます。

言語の選択

AI版の歌声データベースでは日本語/英語/中国語の3つの言語が用意されており、トラック毎にメインで使用する言語を指定できます。

画面右端のマイクのアイコンから【歌声】を表示し、言語の項目から任意のものを選択します。

トラック全体以外にも、特定のノートのみに対し別言語を設定することもできます。

その場合、対象ノートを選択した後に右端の音符のアイコンから【ノートプロパティ】を表示させます。

その後に言語の項目から、任意の項目を選択します。

歌声の選択と設定

歌声データベースはトラック名が表示されている下側から選択を行います。

「歌声が選択されていません」となっている部分をクリックすると、所有しているデータベースのリストが表示されます。

また先ほど述べた【歌声】設定の最上部からもデータベースの選択が行えます。

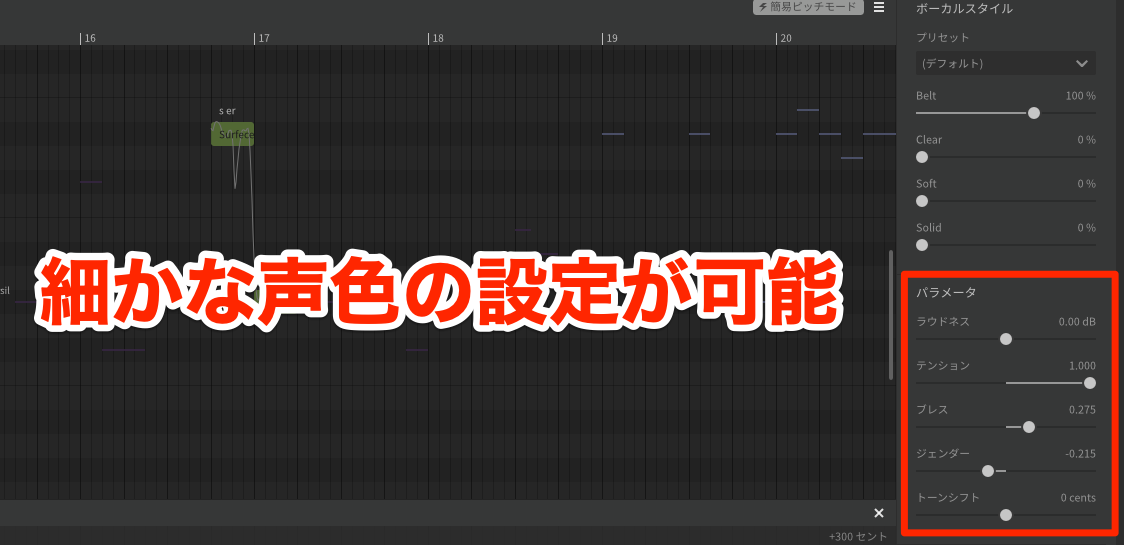

歌声に含まれるボーカルスタイルには、歌声データベースごとに異なる項目が表示されており、声のキャラクターを変更できます。

予め複数の設定がプリセットされたものを呼び出したり、スライダーの設定値を変更させることで声色を変えていきます。

また下のパラメータの各項目は

- 【ラウドネス】 : 音量設定

- 【テンション】 : 声の張り具合の設定

- 【ブレス】 : 吐息が混ざる量の調整

- 【ジェンダー】 : 年齢や性別的なニュアンスを決定するフォルマントの変更

- 【トーシンシフト】 : ファルセット/地声の音域の変更

すべての歌声データベースに共通し調整が可能です。

ここまでご紹介した基本的な機能だけでもこのようなリアルなボーカルトラックを作成できます。

▶︎Yumaを使ったベタうちのトラック

AI調声が作り出す歌唱ニュアンスや、ボーカルスタイルによる声色変更のキャラクターは、歌声データベースごとに特色が異なっています。

手軽に自分好みのボーカルトラックが欲しい場合には、声や歌唱ニュアンスの両面で好みと感じた製品をじっくり確認/把握した上で購入してください。

編集の方法について

次に作業効率を高める便利な編集機能について解説を進めます。

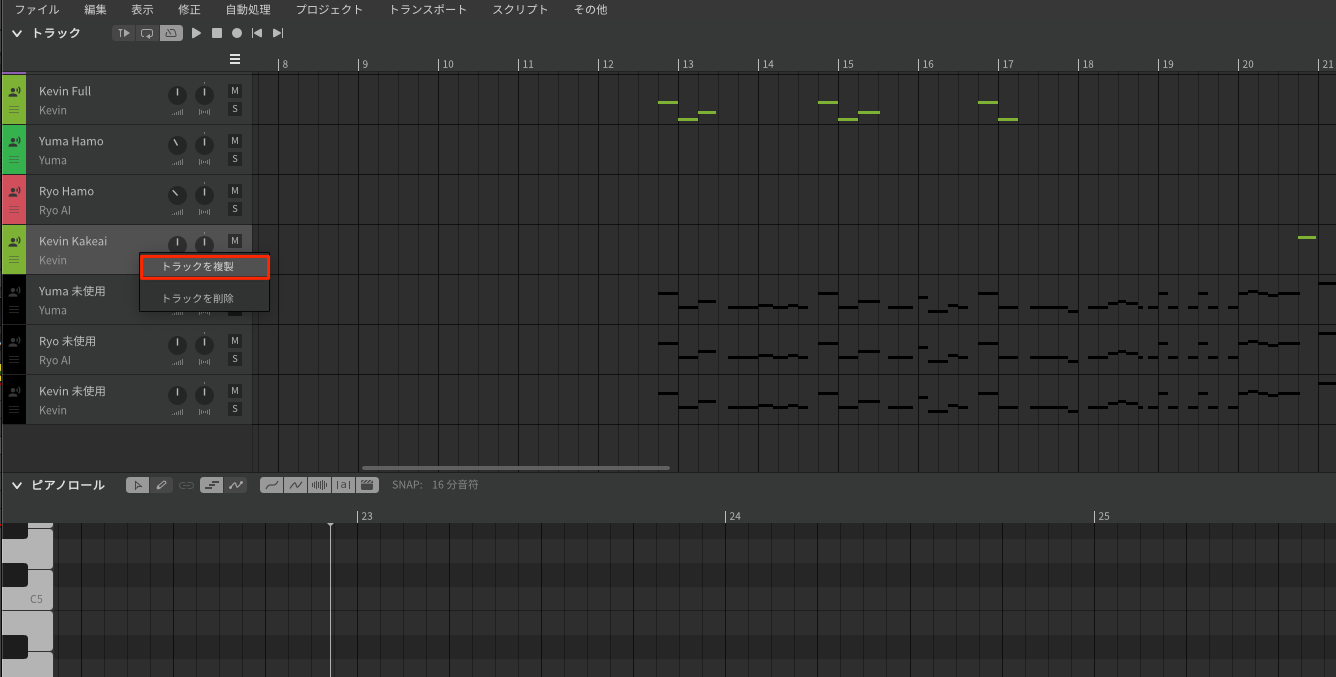

トラックとノートの複製

トラック名から右クリックメニューを表示し【トラックの複製】を選択します。

ノートを複製する場合は、任意のノートを選択後

- Windows:Control+C

- Mac:Command+C

でコピーを行います。

ペーストは貼り付けしたいポイントにマウスカーソルを移動させた後、右クリックメニュー内の【貼り付け】を行うことで指定したポイントへペーストされます。

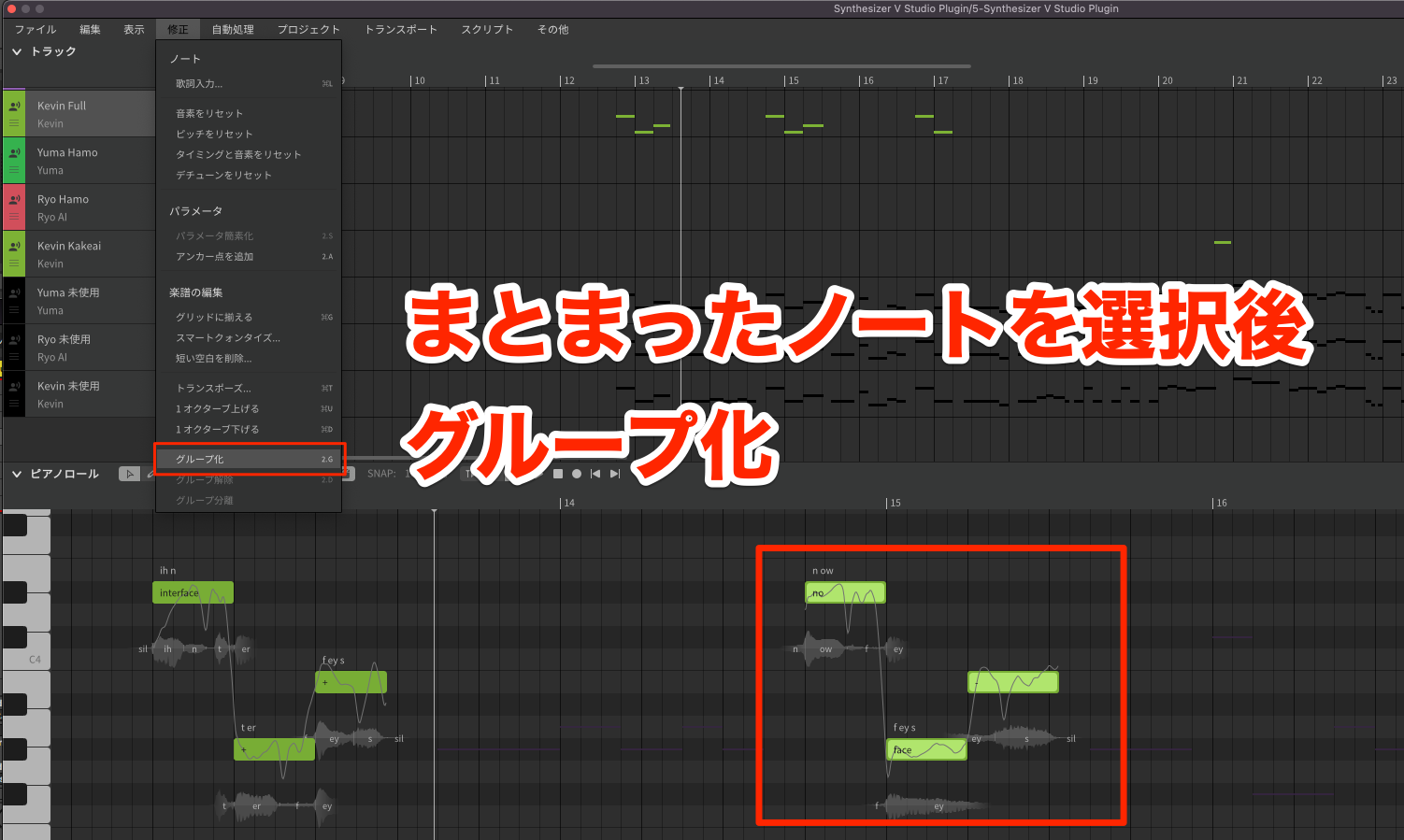

グループ機能について

Synthesizer V Studioにはリージョン(イベントやクリップ)の概念がありません。

AメロBメロなどのまとまったノートのコピーや移動を行う場合【グループ】機能を使用する必要があります。

任意のノート選択後に上メニューから【修正】▶︎【グループ化】を選択することでグループ化が行えます。

メニューから設定する方法以外では、ピアノロール上で右クリックメニューからの選択が可能です。

グループを作成することで、タイムラインから複数ノートを同時に移動/複製が行えるようになります。

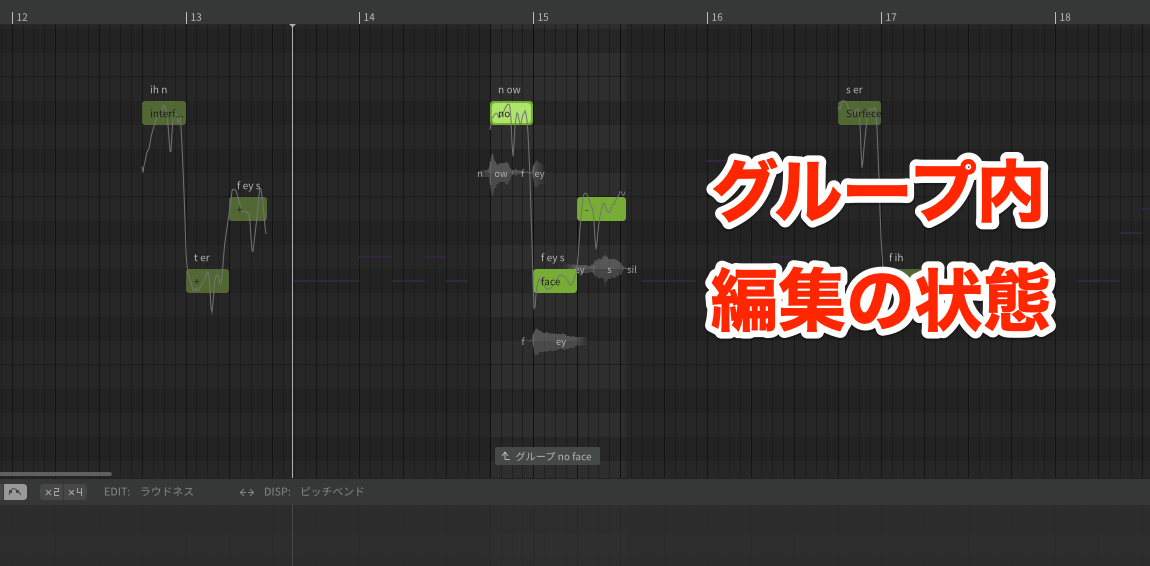

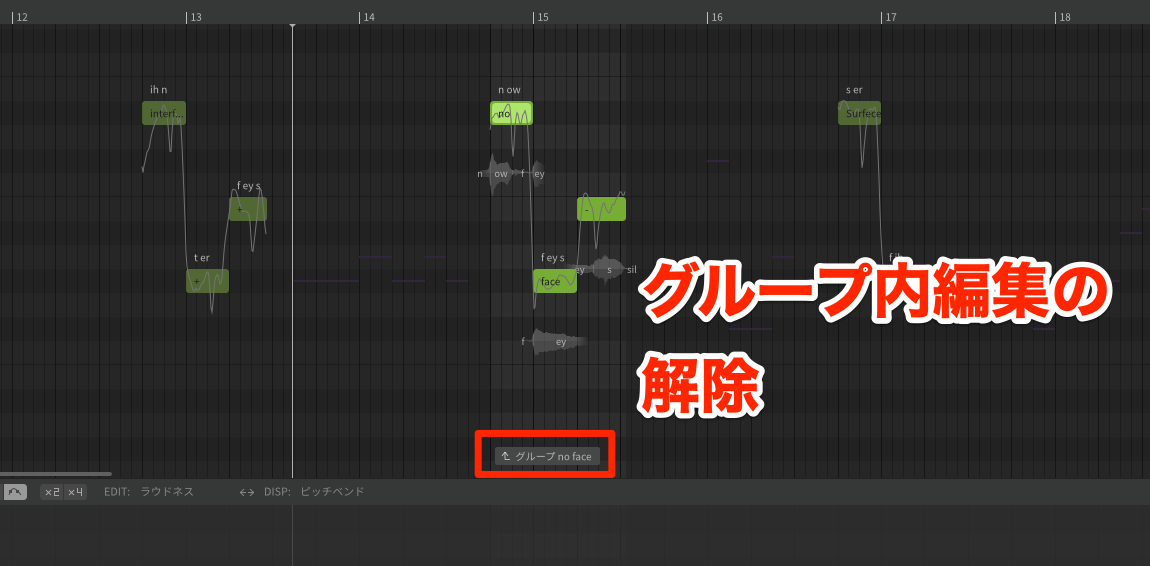

グループ化を行ったノートに対して、個別に編集を行う場合は対象のノートをダブルクリックし、グループ内編集状態に切り替え作業を行います。

グループ内編集を解除するには、下部にある【↑グループ○○”】と書かれたボタンをクリックします。

AIリテイクについて

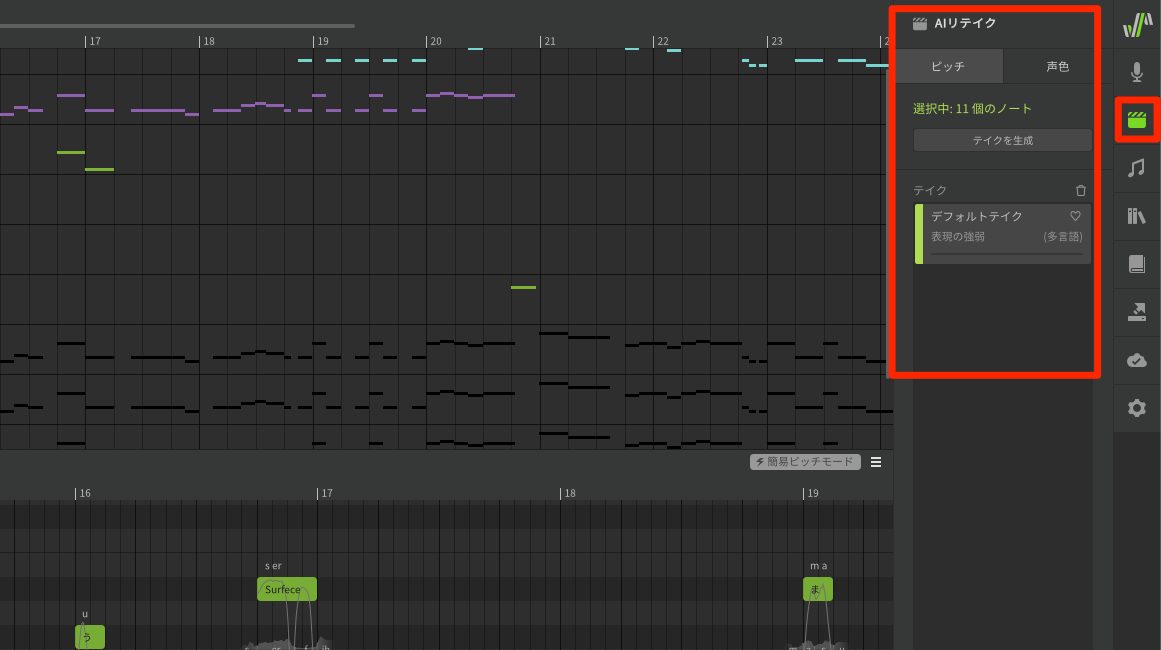

次に製品の特徴の1つ【AIリテイク】について確認します。

歌唱ニュアンスの変更がボタンひとつで行える画期的な機能です。

使い方は非常に簡単で、画面右からカチンコアイコンをクリックしAIリテイクを表示させます。

次に任意のノートを選択し、【テイクを生成】ボタンを押すと新たにテイクが生成され、歌唱ニュアンスが変更されます。

作られたテイクは置き換わることなく蓄積するので、後から異なるテイクに選択し直すことが可能です。

リテイクを行う対象は【ピッチ】と【声色】の2種類で用意されており、個別に作成可能です。

また、テイクに表示されている【表現の強弱】スライダーからは、後からニュアンスの変更を加えることができます。

スタッカート表現の設定

AIリテイクでは様々なニュアンスを生成させることができますが、スタッカートで歌わせたい際には手動で調声を行う必要があります。

対象ノートの歌詞の先頭にアポストロフィー【'】を加えることで、歯切れの良い発音に変更することができます。

歌声合成ソフトが発売されて長らく時が経ちました。

Synthesizer V Studioの登場によって人間らしい歌を作るという点で飛躍的な進化を遂げたように感じます。

これまで歌声合成では難しかった生身のボーカリストの代わりとして、仮歌を含めた商用利用が当たり前になる日も近いと感じます。

製品が気になった方は是非チェックしてみてください。

仮歌はこれで決まり!? 新世代のAI歌声合成ソフト【Synthesizer V】使い方

AIによる歌唱調整性能がとにかく優秀で、表現力の高いボーカルトラックが簡単に作れると話題です。実際に制作を行ったトラックを交えて解説いたします。

動画:https://t.co/hkvn4nKI9W記事:https://t.co/q1MFU6vNVh#DTM pic.twitter.com/VmiE2JGZ5g

— SLEEP FREAKS (@SLEEPFREAKS_DTM) March 24, 2023