旬のJ-POP 第2回 YOASOBI風サウンドから学ぶ「リズムトラックのポイント」

楽曲の核となるリズムトラックを分析

「今旬のJ-POP」を題材として、楽曲の分析や制作テクニックをお伝えしていくシリーズ。

第2回目は「J-POPのリズムトラック」を中心に解説を行なっていきます。

シンプルな4つ打ちトラックにも様々な工夫が施されていますので、ぜひ各テクニックや考え方をご確認ください!

作詞・ボーカリスト : 麦野 優衣 / Yui Mugino

WebSite : http://www.yui-mugino.com/

作曲・編曲 : 宮川 智希 / Tomoki Miyakawa

Twitter : https://bit.ly/3qMyJ5R

旬なJ-POP リズムトラック編 動画

Cubase楽曲プロジェクトのダウンロードはコチラから!

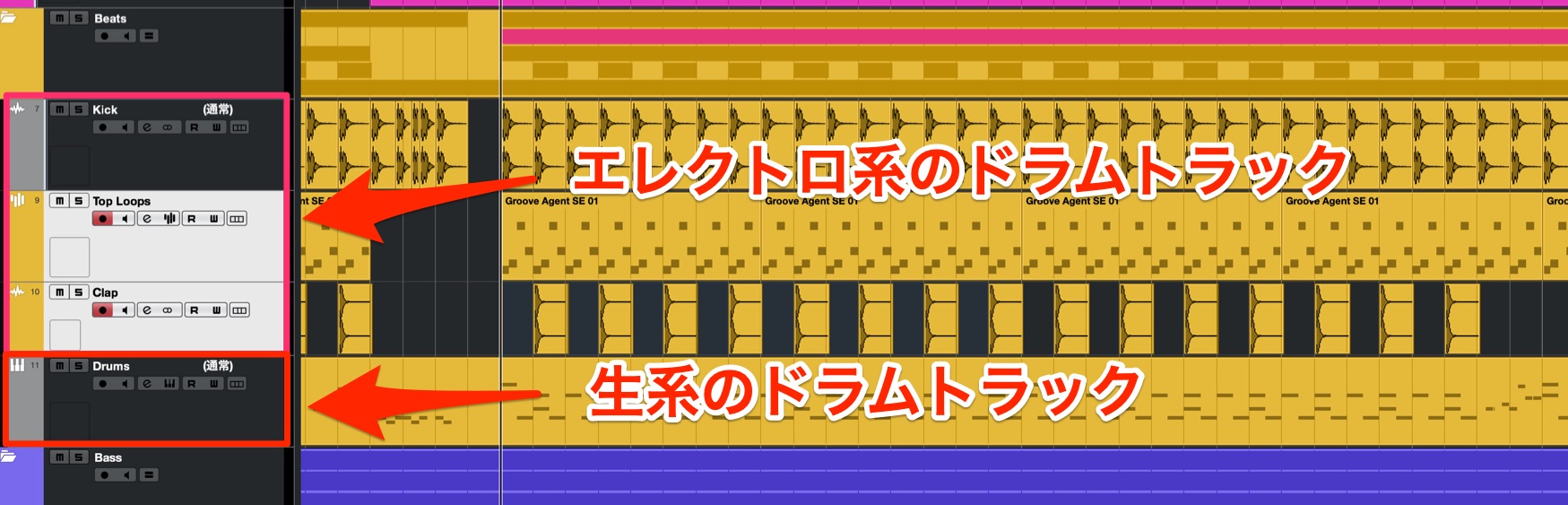

生ドラム/エレクトロドラムのハイブリッドキット

リズムトラック全体の特徴は、EDMなどで使用されるエレクトロ系のサウンドと生ドラムのサウンドを融合させたハイブリッドなキットを使用しているという点です。

バンドアンサンブルへダンスミュージック要素を含む楽曲で頻繁に使用されるテクニックです。

具体的にどのような手法が用いられているのか?この部分の解説を進めていきます。

リズムの中核を担うエレクトロキット

リズムの核を担うキック/クラップにエレクトロ系サンプルを使用しています。

生ドラムではコントロールが難しい周波数特性/アタック感/定位感をコントロールすることが目的です。

生ドラムのキックと比較した場合、エレクトロ系のキックサンプルは幅広い音色の選択肢があります。

これにより4つ打ちのダンスビートにマッチしたサウンドメイキングが可能になります。

- エレクトロ系のキック

- 生ドラムのキック

2拍/4拍のアクセントを担うクラップトラックは、ワイドに広がる定位感を用いて楽曲に広がりを与えています。

- エレクトロ系のクラップ

- 生ドラムのスネア

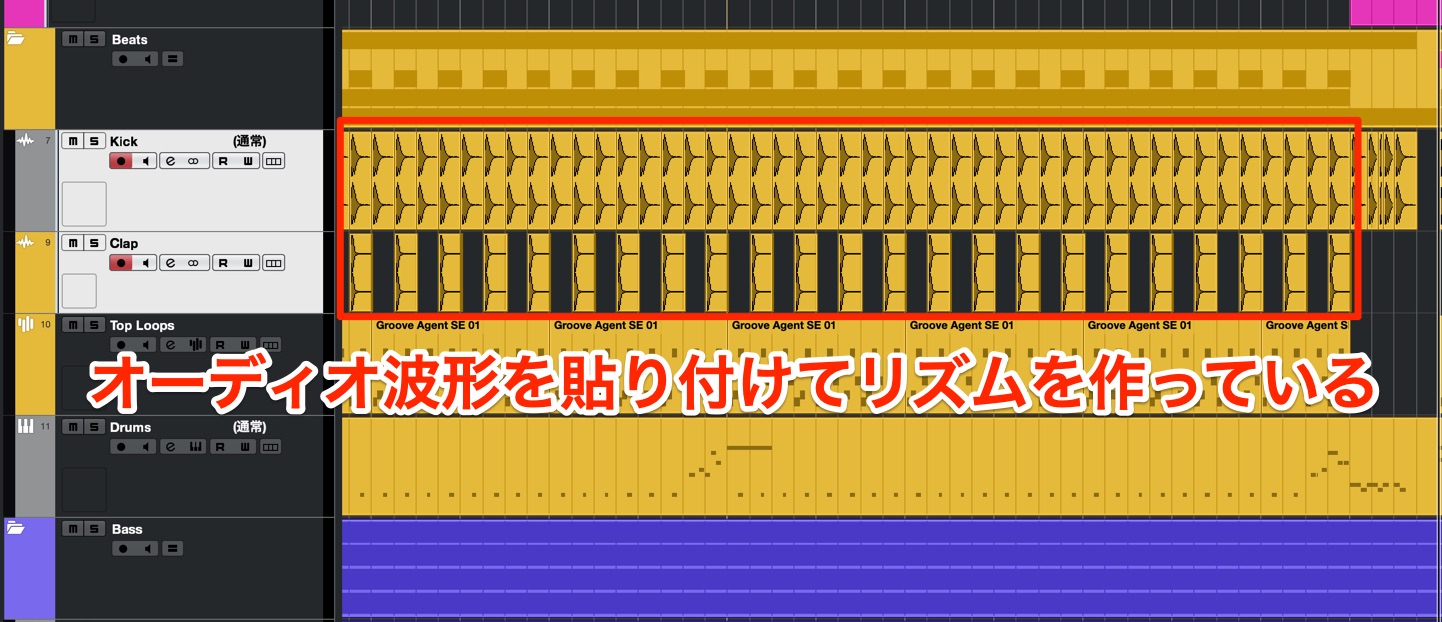

ここではキック/クラップのサンプルを直接オーディオトラックに貼り付けて使用しています。

これはMIDIと比較して視覚的にリズムの状態を確認しやすいというメリットがあります。

特に強弱の表現を必要としないエレクトロミュージックならではの手法です。

またクラブミュージックで定番の「Top」も取り入れています。

中〜高音域を主体としたリズムループを使用しており、生ドラムでは表現が難しい細かなリズムを扱うことができます。

- Topsのサウンド

サウンドの厚みを担う生ドラムキット

オーバーヘッド/ルームなど、アンビエンスを含む生ドラムは、楽曲に程よい音圧感を与えることができます。

ドライなエレクトロ系ドラムの後ろに配置して、ドラムトラックに奥行きも加えます。

また、ドラムのアンビエンス感は、バンド系サウンドを基調としたアレンジにおいて、ベース/ギタートラックと馴染みが良いという特徴があります。

当楽曲では、ハイハット/シンバル/ドラムフィル/サビのスネアで生ドラムを重ねています。

Cubaseに付属するGroove Agent SE「The Kit SE」はマルチマイクによるアンビエンス感が再現されたドラム音源でサウンドも優秀です。

アンビエンス感のボリューム調整(強さ)は、ミキサーセクションの【OH】や【Room】フェーダーから簡単に行えます。

ドラムパターン制作のポイント

ドラムパターンの特徴は、楽曲全体を通してダンスミュージックのようなループ中心で構成されています。

ドラムトラックのみを視聴すると単調に感じてしまう方も多いと思います。

そのため、各セクションの切り替わりをしっかりと演出するために不可欠な「フィル」を取り入れています。

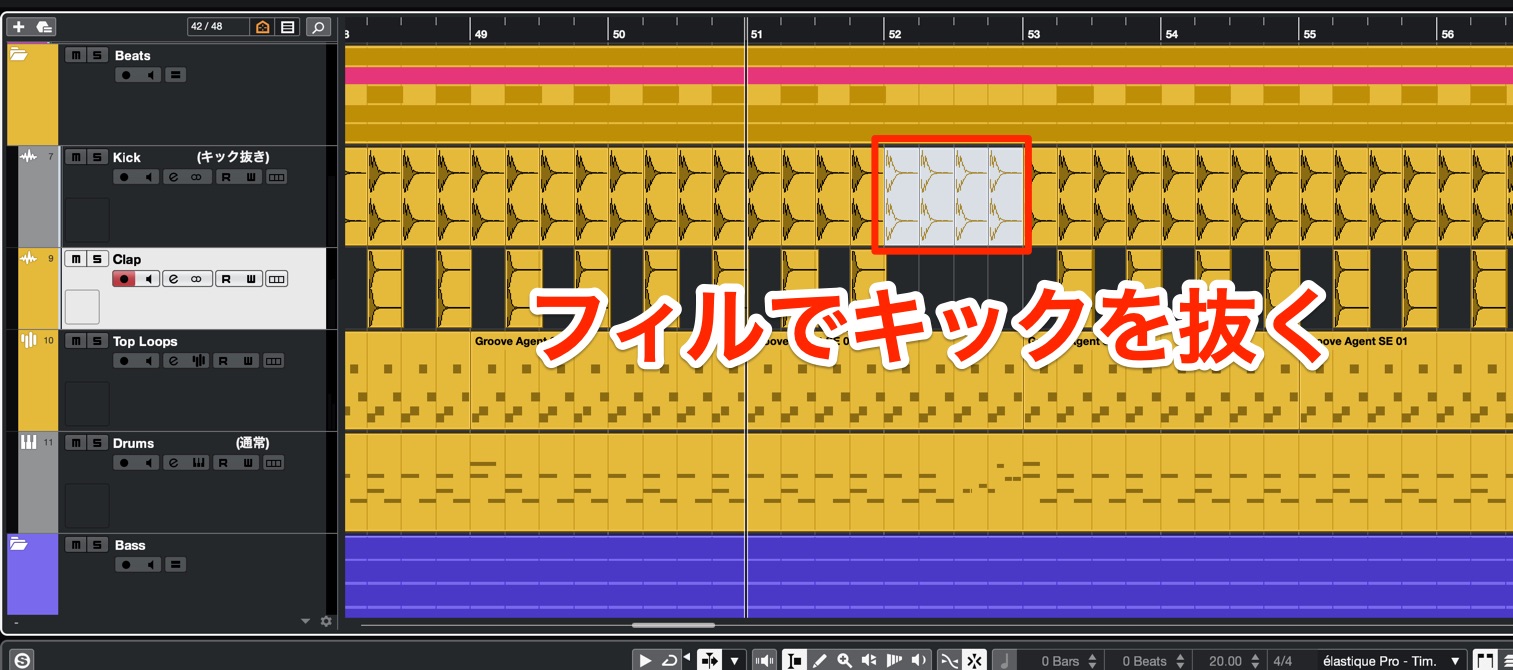

当楽曲のようなダンスビート(4つ打ち)のフィルで最も重要なポイントはキックの変化です。

楽曲中で使用しているテクニックの他にも効果的なフィル作りを確認していきましょう。

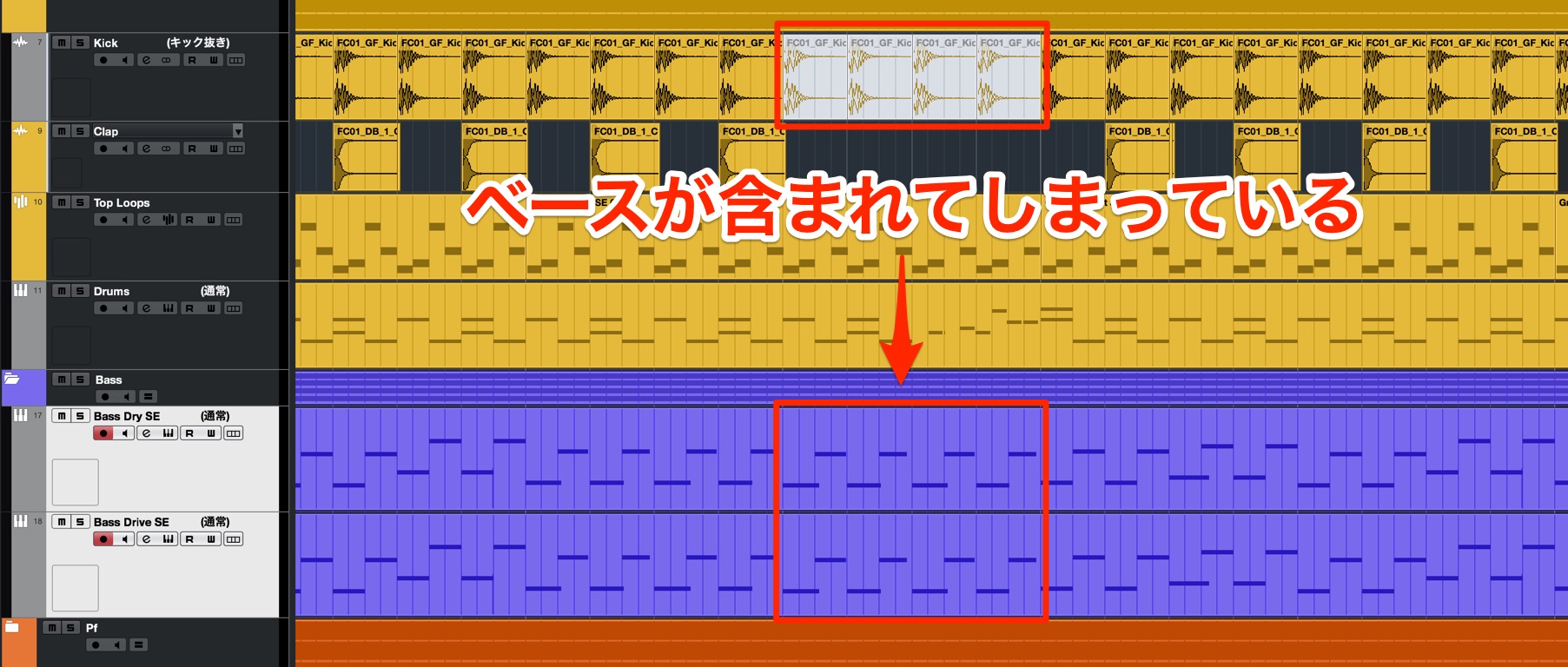

キックを抜いて変化をつける

次のセクション直前でキックを抜き、ビートの流れを止めることで展開感を強調する手法です。

サビの折返し部分でより強いメリハリを与えるため、1小節キックを抜いてみました。

これが下記のサウンドとなります。

- キックを抜いたサウンド

単調さは軽減しましたが、このままでは中途半端な変化に感じられます。

この理由は同じ低域をカバーしているベースが残っているためです。

ベースもキックと同様に1小節抜くと下記の形となります。

- キックとベースを抜いたサウンド

このようにキック/ベースが復帰するタイミングで展開にメリハリが感じられるようになります。

ここから更に大きな変化をつけたい場合は、その他トラックも追従してサウンドを抜いてみましょう。

簡単に変化が生まれます。

メロディ以外のパートであれば、存在感が強く目立つものから抜いていくと自然な仕上がりとなる傾向にあります。

今回は1小節抜きを例に解説を行いましたが、抜いている時間が長いほど次の展開への期待感を煽ることができます。

サビ直前など大きく展開感が欲しい箇所で、長めに抜きを作ることがポイントです。

キックでキメを作成し変化をつける

次は当楽曲で使用している、キックのリズムにキメを使う手法です。

楽曲中で使用してる特徴的な2箇所のキメをご確認ください。

- Bメロのキメ

- Aメロのキメ

共に4つ打ちの基本パターンから外れ、フィルとして独自のリズムで演奏されています。

この2箇所に大きな違いがあります。

Bメロのキメはメロディのアクセントに追従するリズムになっているのに対し、

Aメロのキメは、メロディと独立したリズムとなっています。

このように同じキメでも異なるバリエーションを用意することで、単調な印象を与えないようにすることが可能です。

楽曲展開を生み出すベースライン

4つ打ちの楽曲は、キックが一定のリズムで演奏されるため楽曲のメリハリが薄くなってしまうという問題があります。

そのため、ベースラインに積極的な変化を加えて、楽曲の展開感をコントロールすることが重要です。

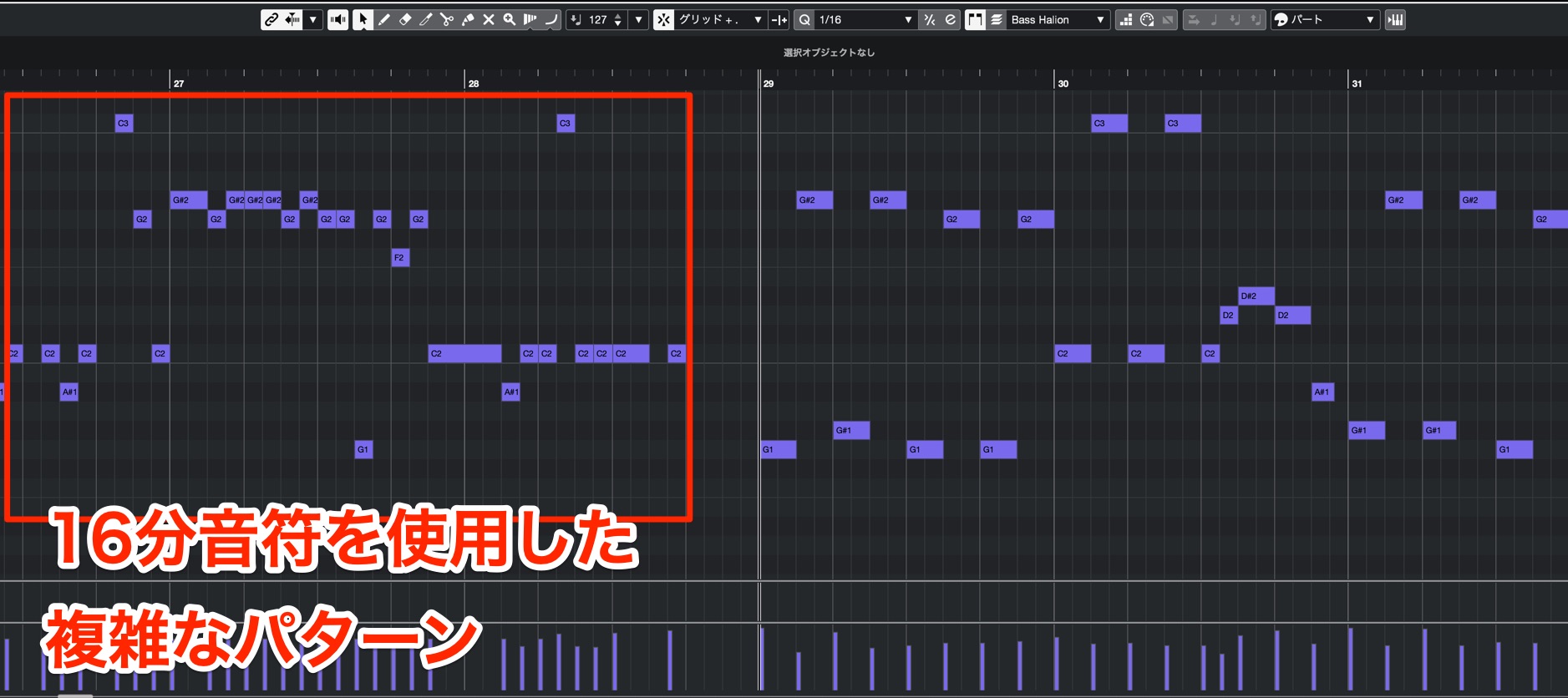

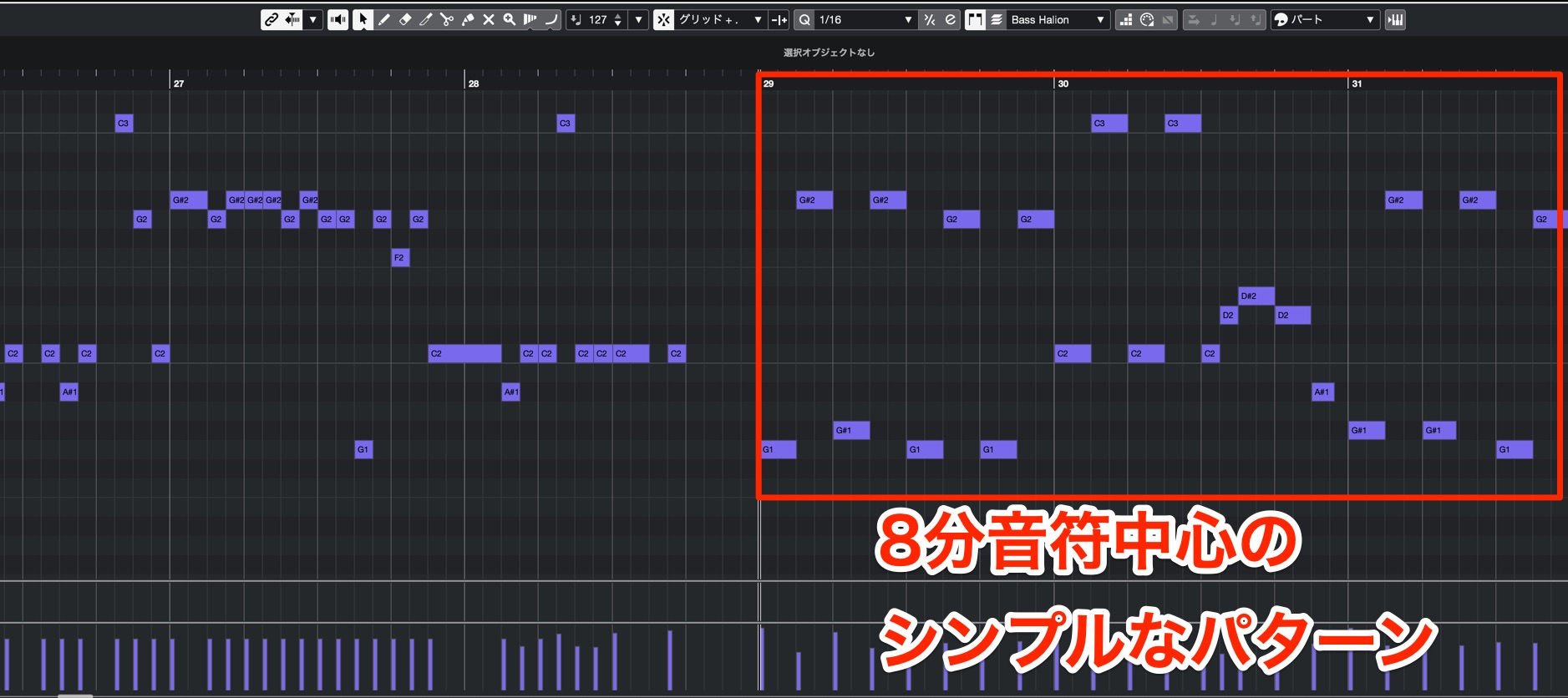

パターンのアクセントを8分/16分へ切り替える

Aメロはトータルで16小節です。

前後8小節で変化をつけるためのアレンジを施しています。

前半部分は音数が多く、16分音符が多用されている複雑なパターンとなります。

それに対して、後半部分は8分音符のオクターブフレーズとしています。

非常にわかりやすいパターンです。

- Aメロ前半/後半のベースラインの変化

4つ打ちのキックに対し「アクセントがずれた複雑なリズム」→「アクセントが噛み合ったシンプルなリズム」に切り替えることで、より強いノリが生み出されます。

通常、音数が多いパターンの方が盛り上がりを感じられる場面が多くありますが、ベーストラックはビートに強く関連した役割を担っているため、敢えてシンプルにすることで盛り上がりを演出できる場面も多くあります。

もし、Aメロの前半部分から8分音符中心のフレーズで演奏されたらどう聴こえるのか?

メリハリに注目しながらご確認ください。

- 元のベースライン

- 8分音符で演奏されたライン

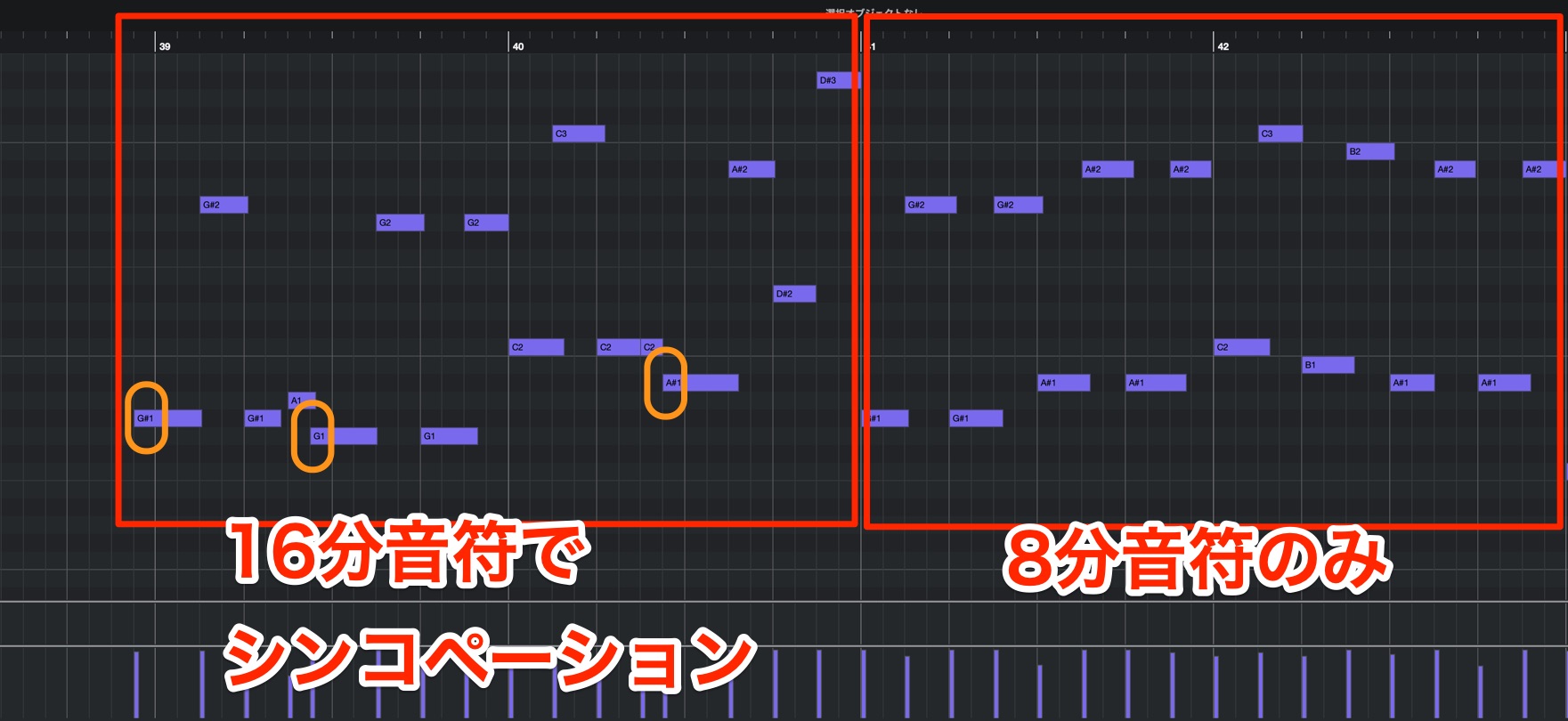

Bメロも同様の手法を使い、16分音符のアクセントを持つパターンと、8分音符のアクセントを持つパターンを繋げて流れを作っています。

- Bメロベースラインの変化

キックと同様に低域を支えるベースは、小さな動き1つで楽曲全体のノリをコントロールできるパートです。

マンネリ感を回避するための工夫を意識しながらライン作りを行なってみてください。

フィルでベースを休ませる

前述のようにベーストラックは、楽曲の展開に強い影響力があります。

楽曲中で最も重要なフィル(サビ前)では、ベーストラックを敢えて鳴らさないという処理を行っています。

この処理により、サビ前で一時的に低域が薄くなります。

サビの頭で再度ベースが入ってきたインパクトが強くなるという仕掛けとなっています。

もし、ベースがフィルでも演奏されていた場合、どのように聴こえるのか?

比較してみましょう。

- 元のライン(ベースがミュート)

- ベースが含まれていた場合

聴き比べると、低域の情報量が変化するベース抜きの方がサビ入りのインパクトが強くなっていますね。

この低域を抜いて戻すという手法は、ダンスミュージックではよく用いられますが、ポップ/ロック系の楽曲でも違和感なく取り入れることができるためお勧めです。

いかがでしたでしょうか?

リズムトラックに少し工夫を入れるだけでも、楽曲の展開が見違えるほど魅力的なものになります。

ぜひ、これらテクニックを楽曲へ取り入れてみてください。

次回はここから上モノフレーズ制作のポイントを解説していきます。

ご期待ください!

記事の担当 宮川 智希/Tomoki Miyakawa