旬のJ-POP 第1回 YOASOBI風サウンドから学ぶ「J-POP メロディ作成 3つのポイント」

最新のJ-POPをあらゆる角度から分析

ここでは「今旬のJ-POP」を題材として、楽曲の分析や制作テクニックをお伝えしていきます。

第1回目となる今回は「J-POPのメロディ」に焦点を当て確認すべき3つのポイントを徹底解説していきます。

- いつもメロディが同じになってしまう

- 構成や展開に締まりが出ない

という方にとって必見の内容となっていますので、ぜひご確認ください!

また、当楽曲は「Cubase Pro 11」を使用し、ボーカル/ギターを除く全トラックを純正音源・エフェクトで制作しています。

作詞・ボーカリスト : 麦野 優衣 / Yui Mugino

WebSite : http://www.yui-mugino.com/

作曲・編曲 : 宮川 智希 / Tomoki Miyakawa

Twitter : https://bit.ly/3qMyJ5R

旬なJ-POP メロディ編 動画

Cubase楽曲プロジェクトのダウンロードはコチラから!

ポイント1 ペンタトニックスケールで覚えやすいメロディを作る

キャッチーなメロディを作成するポイントとして挙げられる項目が「スケールの選定」です。

当楽曲のメロディは【メジャーペンタトニックスケール】を基調とした5音階で作成しています。

メジャーペンタトニックスケールは【ヨナ抜き音階】とも言われ、メジャースケール構成音の4番目・7番目を抜いた音階です。

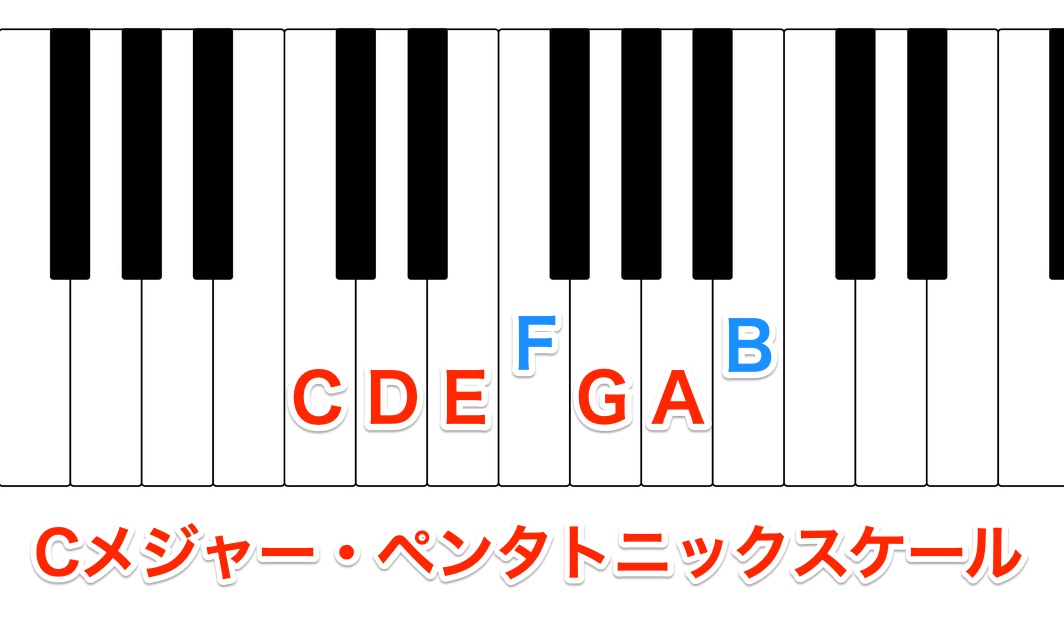

Cメジャースケールを例に挙げると、

「C・D・E・F・G・A・B」という7音階の中から

4番目【F】と7番目【B】が省かれた「C・D・E・G・A」の5音階で構成されたスケールが「メジャーペンタトニック」となります。

少ないノート(5音)を中心にメロディを構成するメリットは、使用されるノートが限定され【覚えやすいメロディ】が制作しやすいという点です。

ペンタトニックスケールを中心として作成されている楽曲は数多く存在します。

代表されるヒット曲として、松任谷由実さんの【春よ来い】や、福山雅治さんの【桜坂】などのが挙げられます。

どちらも覚えやすくメロディが印象的な楽曲ですね。

スケールアシスタント機能でスケールを把握する

Cubase 11 Proから新たに【スケールアシスタント】が追加されました。

キー・スケールを使用することで、該当する構成音がピアノロール上で色分けされるという便利な制作支援機能です。

下ゾーンを選択後、インスペクターにあるスケールアシスタントを開き【エディタースケールを使用】へチェックを入れます。

その後に【エディタースケール】から楽曲のキー(ここではE♭)【スケール】から目的のスケールを指定(ここではペンタトニック)します。

最後にノートカラーの設定を【スケール/コード】へ変更します。

ピアノロール上のノートが上記で指定したスケール構成音の場合は「青」

スケール外のノートは「赤」で表示されます。

一目でスケール構成音を確認できるため、音楽理論が苦手という方や、不得意なキー・スケールで楽曲制作を行う際に、大変役立つ機能です。

色分けした後、メロディの内容を確認すると、多くの部分でペンタトニックスケールが使用されていることがわかります。

メロディ全てをペンタトニックスケールのみで作成することも可能ですが、楽曲では部分的にメジャースケール(ペンタトニック以外)のノートも使用してメロディにバリエーションを与えています。

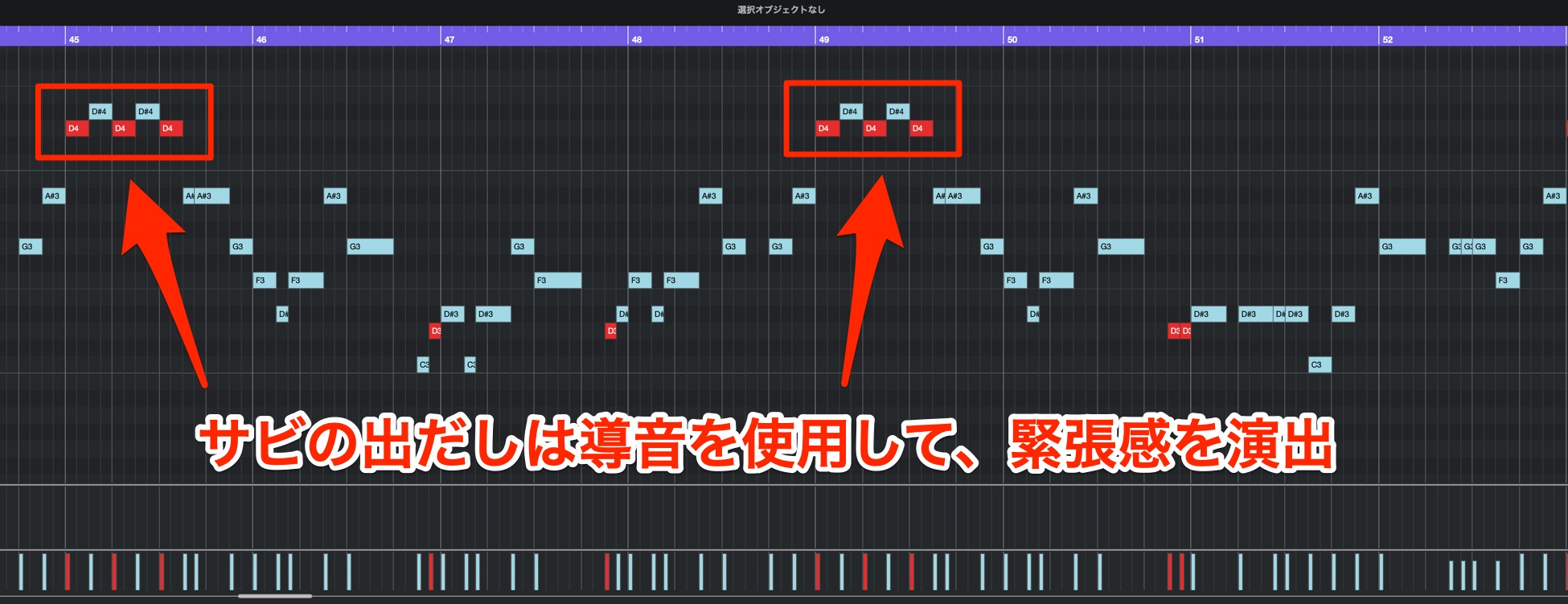

ペンタトニックスケールはフレーズが覚えやすいという特徴はありますが、主音から7番目の導音が無いことで緊張感が薄くなるという傾向があります。

サビの頭では敢えてペンタトニックスケールには無い導音である【D(7th)】を使用してメロディに緊張感を加えています。

ポイント2 各セクションの入り方を工夫する

Aメロ/Bメロ/サビなどの各セクションの入り口は、特に強い印象が強いという傾向があります。

各セクションの入り(リズム)を工夫することで、楽曲の展開にメリハリを与えることができます。

どのタイミングからスタートするかを考える

下記のように各セクションのメロディ入りを変えています。

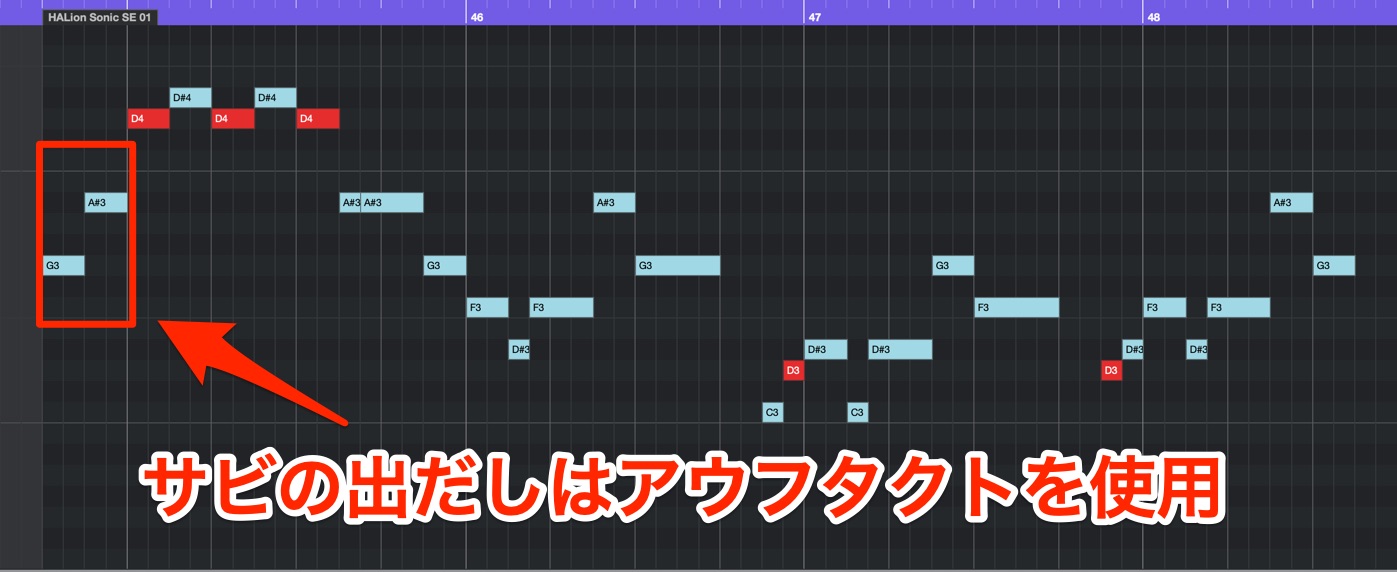

サビの出だしではアウフタクトを使用しました。

Bメロの出だしは、小節の頭にノートを置いています。

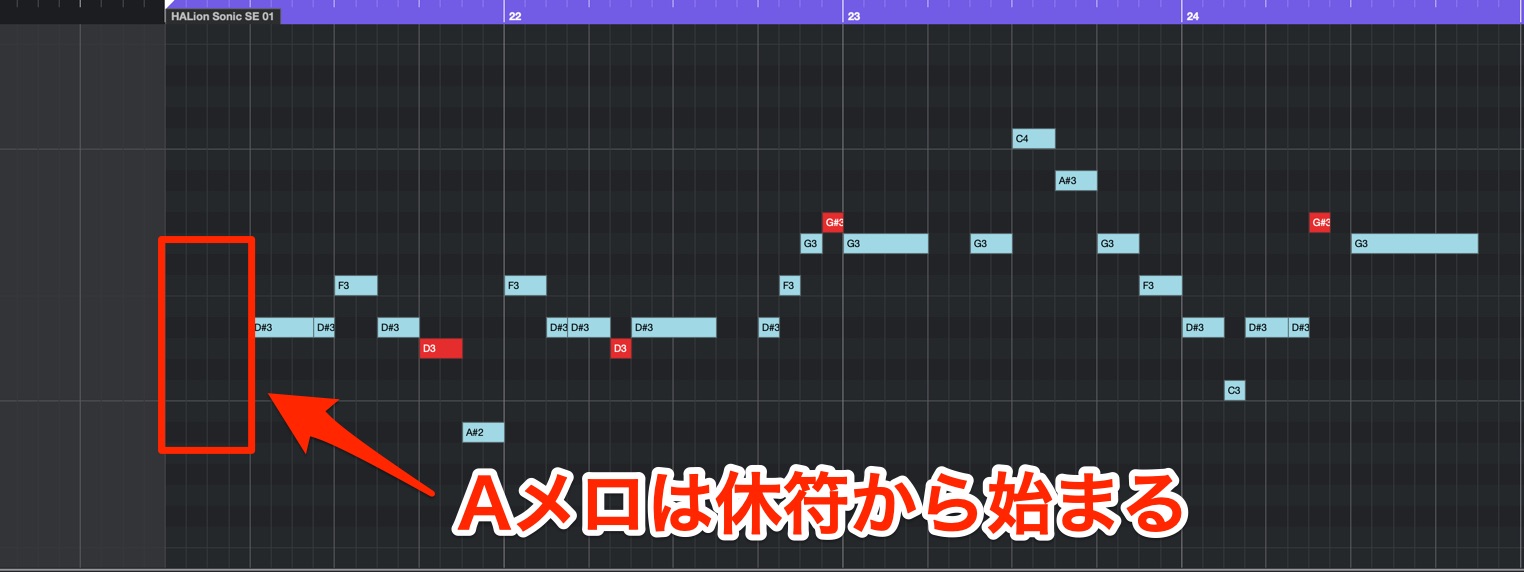

Aメロの出だしでは休符を置いています。

もしも全て同じパターンだった場合このようになります。

- Aメロ

- Bメロ

- サビ

このようにメリハリの薄い平坦な印象となってしまいます。

サビの入り方に注目して様々な入り方を聴き比べてみましょう。

- 元のサビ

- アウフタクトが無い場合

- 小節の頭に休符を入れた場合

このように印象が大きく変わることを感じていただけるのではないでしょうか。

どのパターンもメロディとしては不正解ではありませんが、

- 入り方のバリエーションを意識し使い分けること

- 他セクションとの兼ね合いでメロディを制作すること

この2点を工夫し、メリハリがあるメロディラインを作る意識を持つことが重要です。

セクションごとに異なるリズムを使用する

上記の入りタイミング以外にも、フレーズ内のリズムに特徴を与えるテクニックを取り入れています。

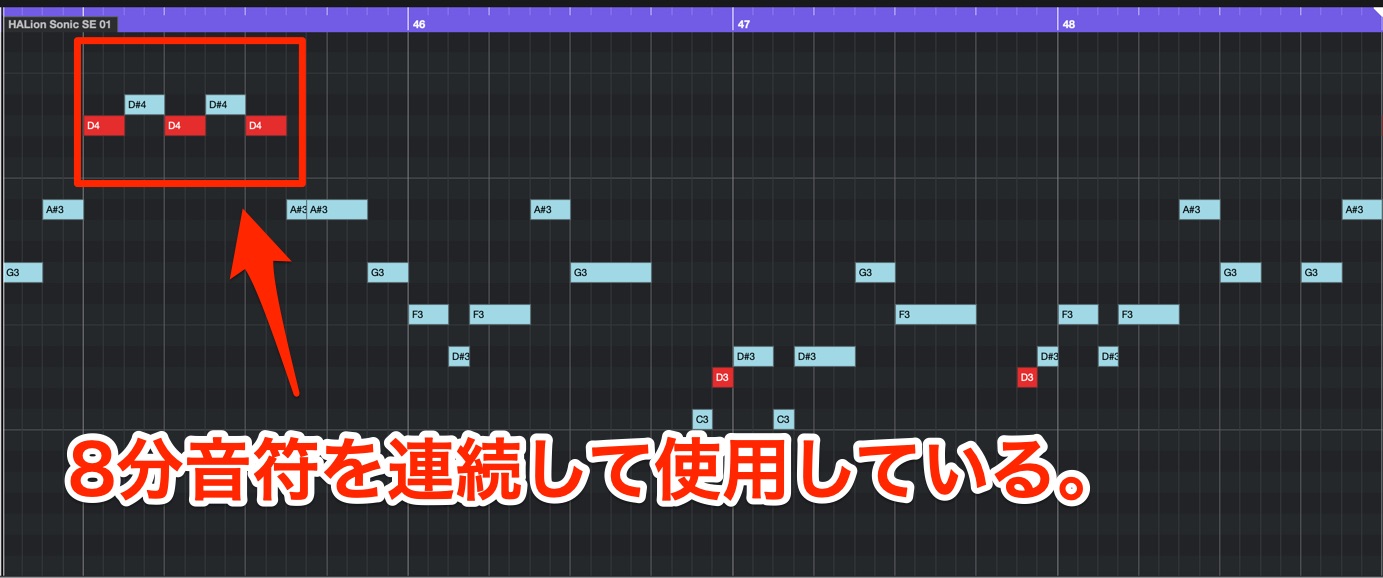

サビ1小節目の頭では、8分音符が連続するリズムを取り入れています。

拍頭に置いたメロディは印象的で覚えやすいという特徴があります。

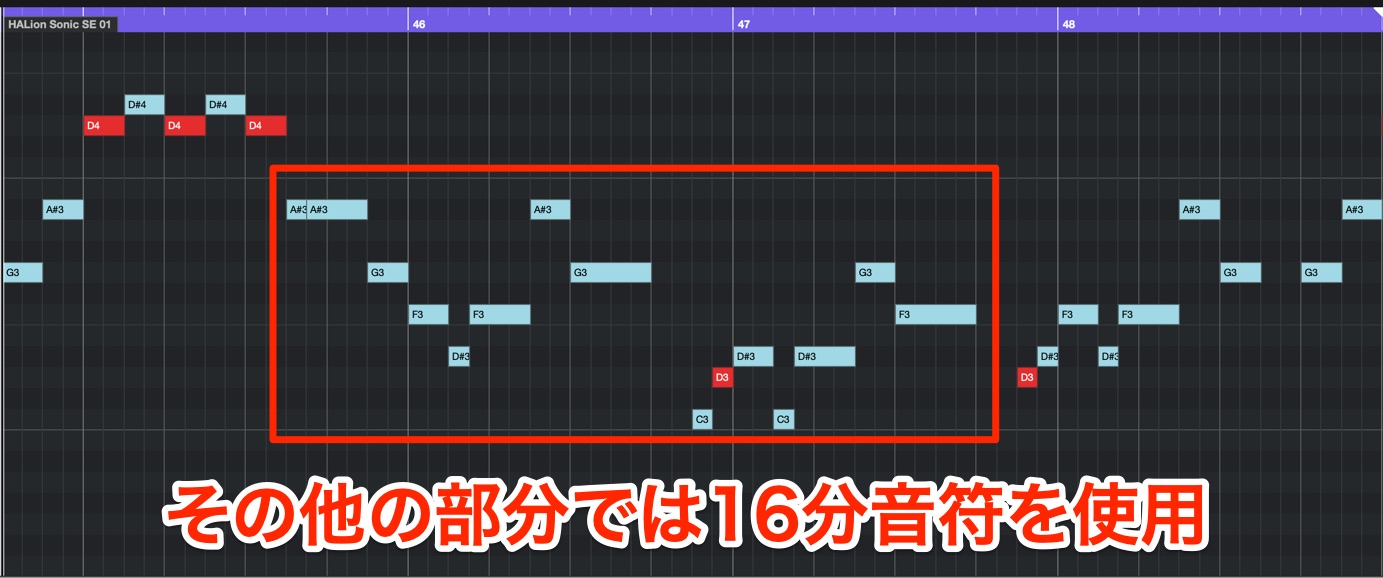

逆に16分裏にアクセントが含まれるラインを使用すると、拍頭に置いたノートがより際立ちます。

これによってメロディにメリハリが生まれます。

続いてBメロです。

通常Bメロは、Aメロ・サビの両方に接続されるブリッジ的な役割を担います。

他セクションと印象が似てしまうと楽曲のメリハリが薄れてしまうことが多いです。

そのため、Bメロ固有のメロディラインを作ることを強く意識しました。

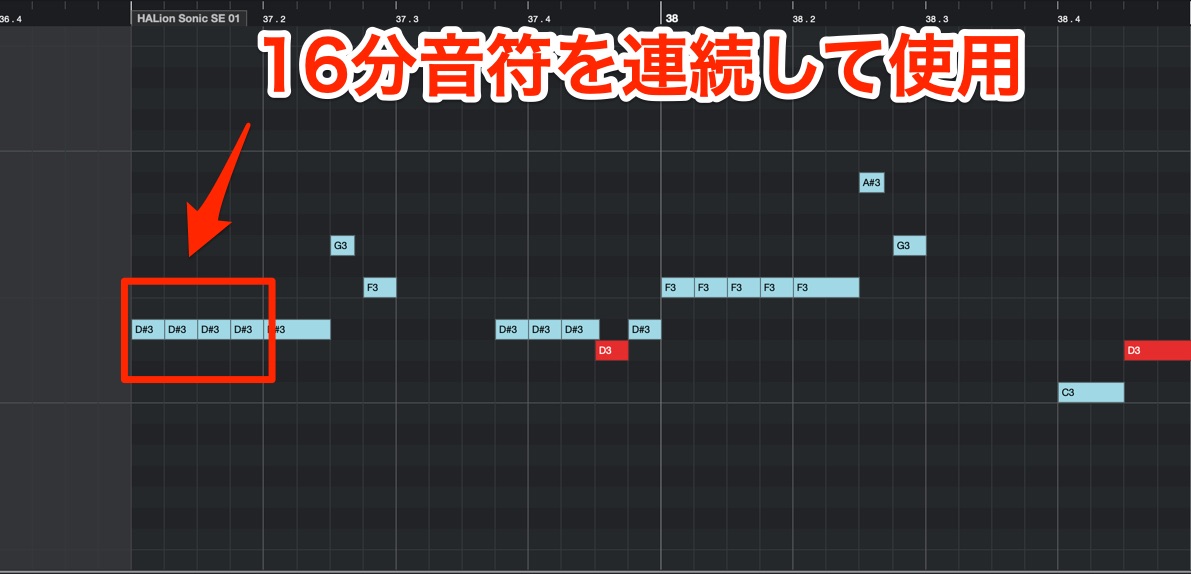

Bメロでは、同音を16分音符で連続して使用しています。

他セクションには同じ特徴を持つメロディはありません。

これによってBメロを印象的に聴かせています。

ポイント3 メロディをリズムのブロックで考える

通常、メロディは複数のフレーズが連結して構成されています。

どのようなリズムパターンを持つフレーズが、どう繋がっているのか?という点を意識しながら制作することで、意図的に単調さを回避できます。

コード進行との周期を変える

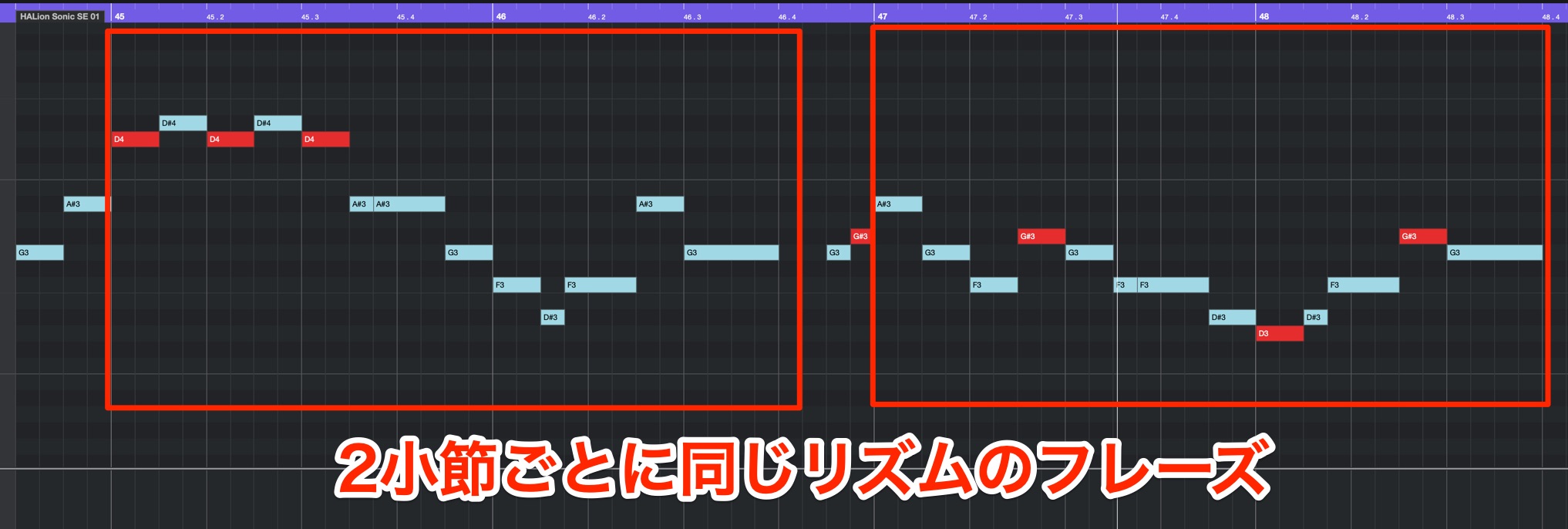

サビではコード進行が2小節で反復しています。

伴奏のみ視聴すると、サビの後半ではマンネリ感が出てしまいます。

しかし、メロディを4小節で反復させることで、繰り返しの印象を和らげ、トータルの単調さを回避しています。

コード進行同様にメロディも2小節で反復させるとどのような印象になるか?

例としてメロディを作成しました。

- 元のメロディ

- 2小節のリズムを反復したメロディ

反復した部分のピッチは変えていますが、同じリズムが繰り返されているため起伏が薄い平坦な印象となります。

このように同じコード進行が何度も繰り返されている楽曲は、コードとメロディの周期に工夫を加えるだけでも飽きのない流れを演出可能です。

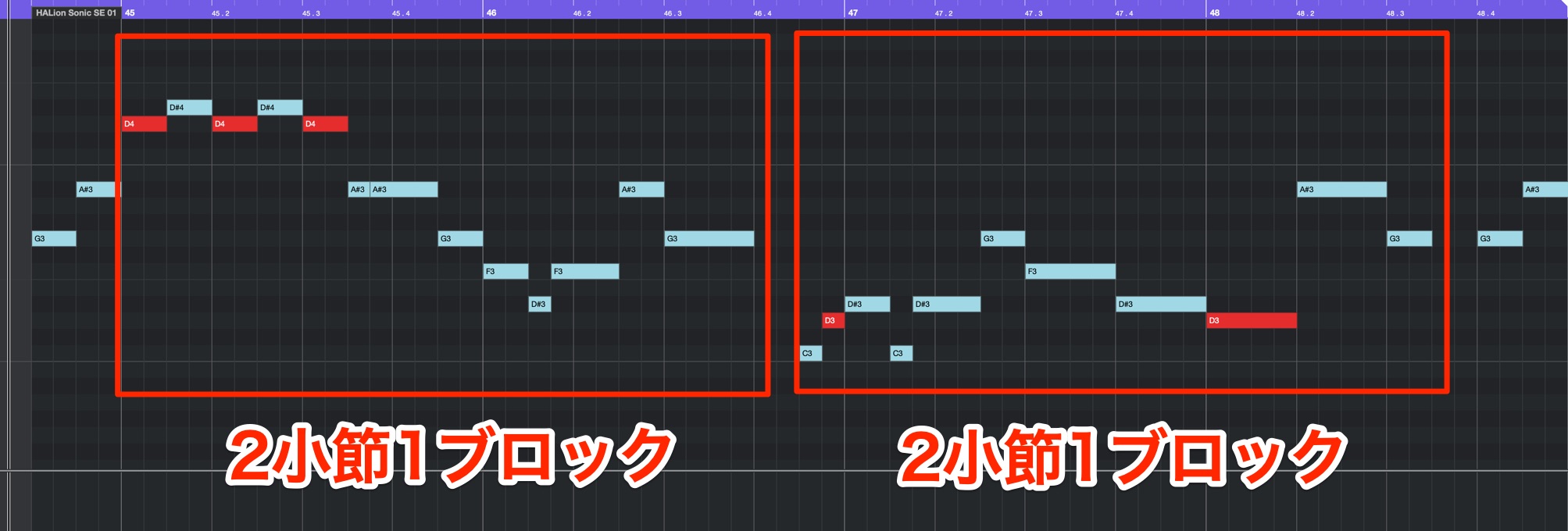

フレーズ1ブロックの長さを変える

「ブレスポイント」となる休符に注目してサビを確認してみましょう。

出だしの4小節は【2小節+1小節+1小節】のブロックとしてフレーズを区切ることができます。

ブロックの長さが異なるフレーズを組み合わせることで、メロディに緩急を生み出すことができます。

もし、4小節のうち【2小節+2小節】のブロックの場合、どのような印象を受けるのか?

聴き比べてみてください。

- 元のメロディ【2小節+1小節+1小節】

- 1小節を反復させたメロ【2小節+2小節】

メロディとして良くないということはありませんが、元のものよりも引っかかりがなく流れてしまう印象を受けます。

サビを含め、印象を強くしたい箇所は、フレーズブロックの長さに変化をつけることが効果的と言えます。

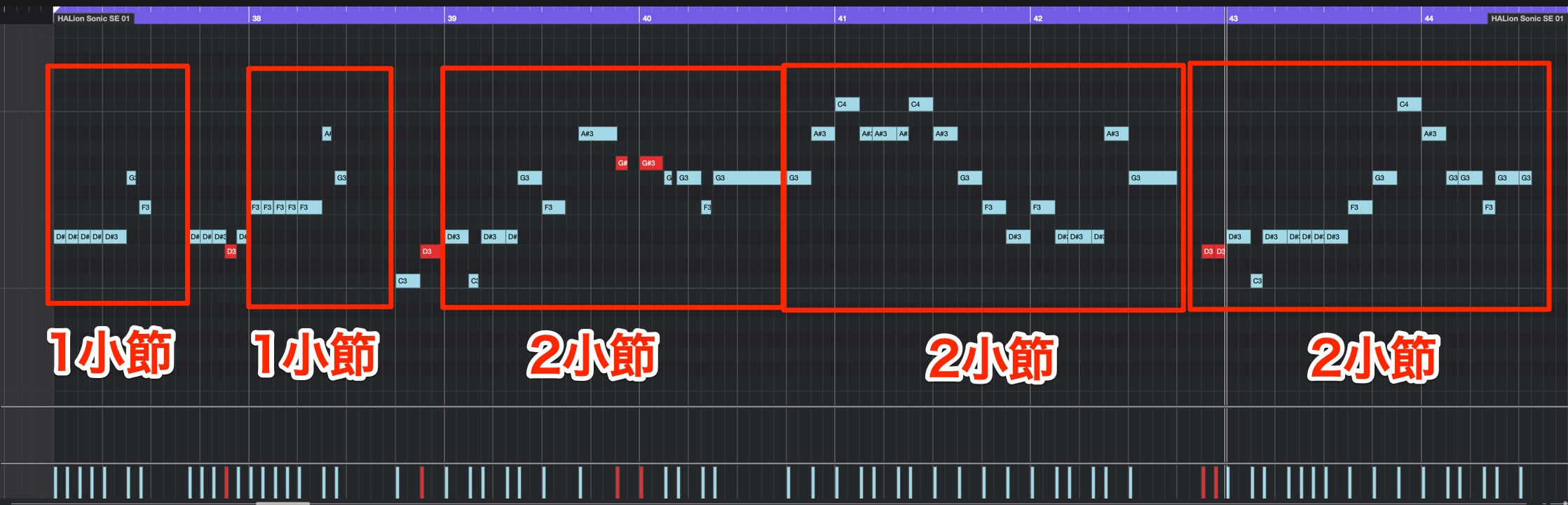

BメロはAメロ/サビとは差別化を図る

次にBメロを確認してみましょう。

上記にも記載しましたが、BメロはAメロ・サビに隣接しているため、楽曲の流れの良し悪しを左右する重要なセクションです。

そのため他のセクションと大きく異なる特徴を与えることで、全体的な流れに締りが生まれます。

フレーズのブロックとして【1小節】【1小節】【2小節】【2小節】【2小節】で分割できます。

また、4小節単位での反復は行わず、8小節をかけて1つの流れを作っています。

Aメロ・サビは4小節ごとの反復が行われています。

敢えてこの違いを作ることで、楽曲全体で流れにバリエーションを与えています。

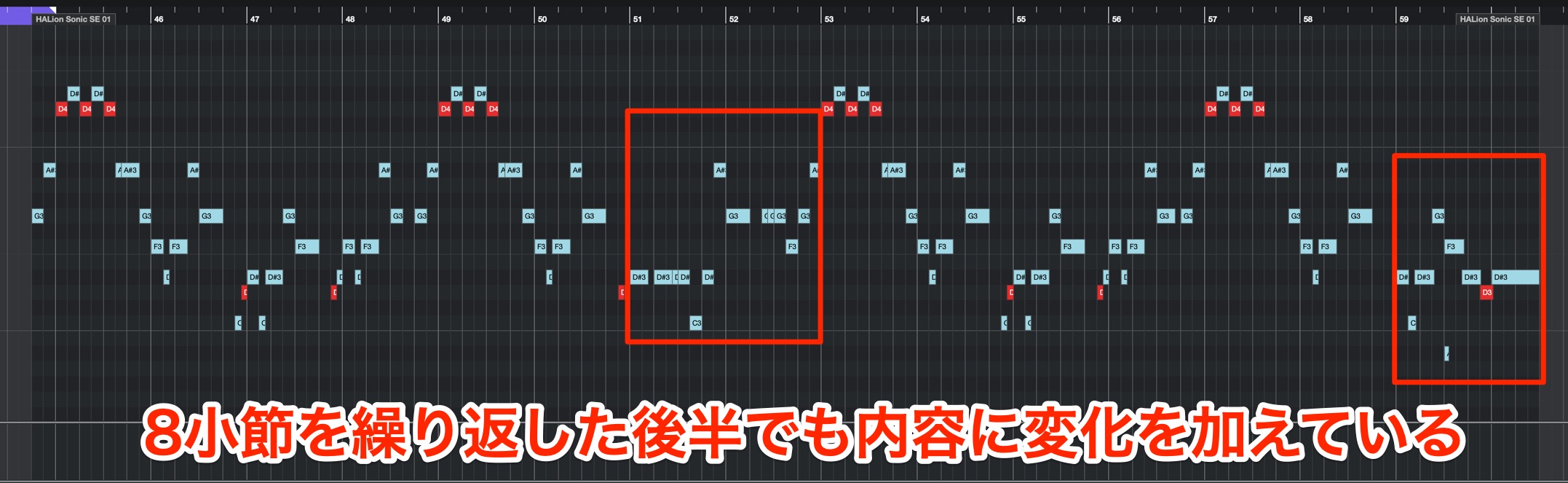

反復したメロディは後半で変化を加える

4小節/8小節のブロックでメロディを繰り返す場合にもポイントがあります。

意図的な狙いがある場合は例外ですが、単純な反復は単調で飽きられてしまうことが多いです。

このような場合は、反復したメロディの後半部分を変えてマンネリ感を解消するのがお勧めです。

サビを例に確認していきましょう。

まず4小節ブロックが2回繰り返されているため、後半のブロック部分へメロディの変更を加えました。

更にサビ全体で8小節のブロックが2回繰り返されていると捉えることができますので、サビ終わりにもメロディの変更を加えます。

この際に、メロディだけではなく、小節数が1小節短くなっているという点もポイントです。

元のメロディに対し、繰り返しの後半でより大きく変化を加えたサウンドを作成しました。

これらを聴き比べてみてください。

- 元のメロディ

- 更に大きく変化を加えたもの

2回目の繰り返し以上に4回目の繰り返しで大きな変化を与えることで、楽曲が後半に向けどんどん盛り上がる印象を与えられます。

しかし、これらはメロディ制作時のアプローチの1つです。

必ず行うべきテクニックでは無いため、盛り上げの必要がない場面では使用しないという選択肢もあるという点を認識することが大切です。

今回のメロディ制作におけるポイントはこれで終了となります。

POPSは多くの人に好まれることを目的とした楽曲が多いため、あまり奇抜なメロディは使用されないものの、普遍的なラインの中にも聴き手を飽きさせない細かな工夫が込められた楽曲が数多くリリースされています。

制作したメロディの流れが良くなかったり、印象が弱いと感じられる部分がありましたら、是非今回の内容を参考にしていただければと思います。

記事の担当 宮川 智希/Tomoki Miyakawa