旬のJ-POP 第3回 YOASOBI風サウンドから学ぶ「上モノ トラックのポイント」

楽曲を彩るギター/ピアノトラックを分析

「旬のJ-POPシリーズ」もいよいよ最終回です。

ここでは楽曲の印象を決める上モノトラック、ギターとピアノについて解説を行なっていきます。

前項で確認したドラムとベースに対してどのようなフレーズが乗せられているのか?という点にご注目ください!

作詞・ボーカリスト : 麦野 優衣 / Yui Mugino

WebSite : http://www.yui-mugino.com/

作曲・編曲 : 宮川 智希 / Tomoki Miyakawa

Twitter : https://bit.ly/3qMyJ5R

旬なJ-POP 上モノトラック編 動画

Cubase楽曲プロジェクトのダウンロードはコチラから!

バッキングギタートラックの制作ポイント

当楽曲のギタートラックは、基本コードバッキング(カッティング)に徹したものとなっていて、楽曲をリズミカルに仕上げる重要な役割を担っています。

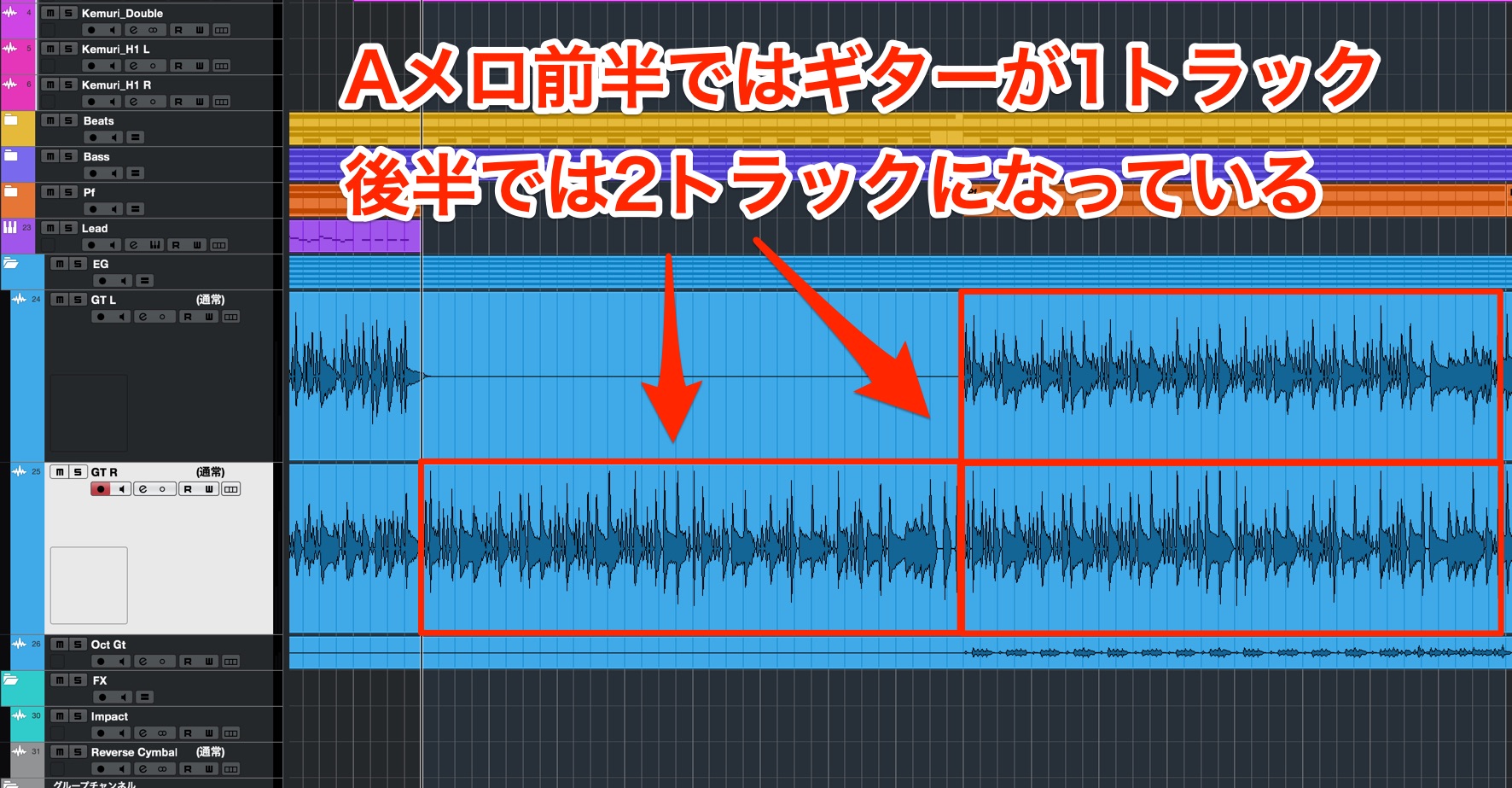

ダブリングを使用して音圧感や広がりにメリハリを与える

基本的にLとRに振った2つのギタートラックでバッキングを行っています。

この手法は「ダブリング」と呼ばれる定番テクニックです。

その中で、Aメロ前半はあえてLトラックを抜き、Aメロの折り返しから再び加えています。

Aメロ前半/後半のギターの変化

ステレオ感が加わり楽曲にメリハリを与えることができます。

サンプラートラックでカッティングフレーズを構築する

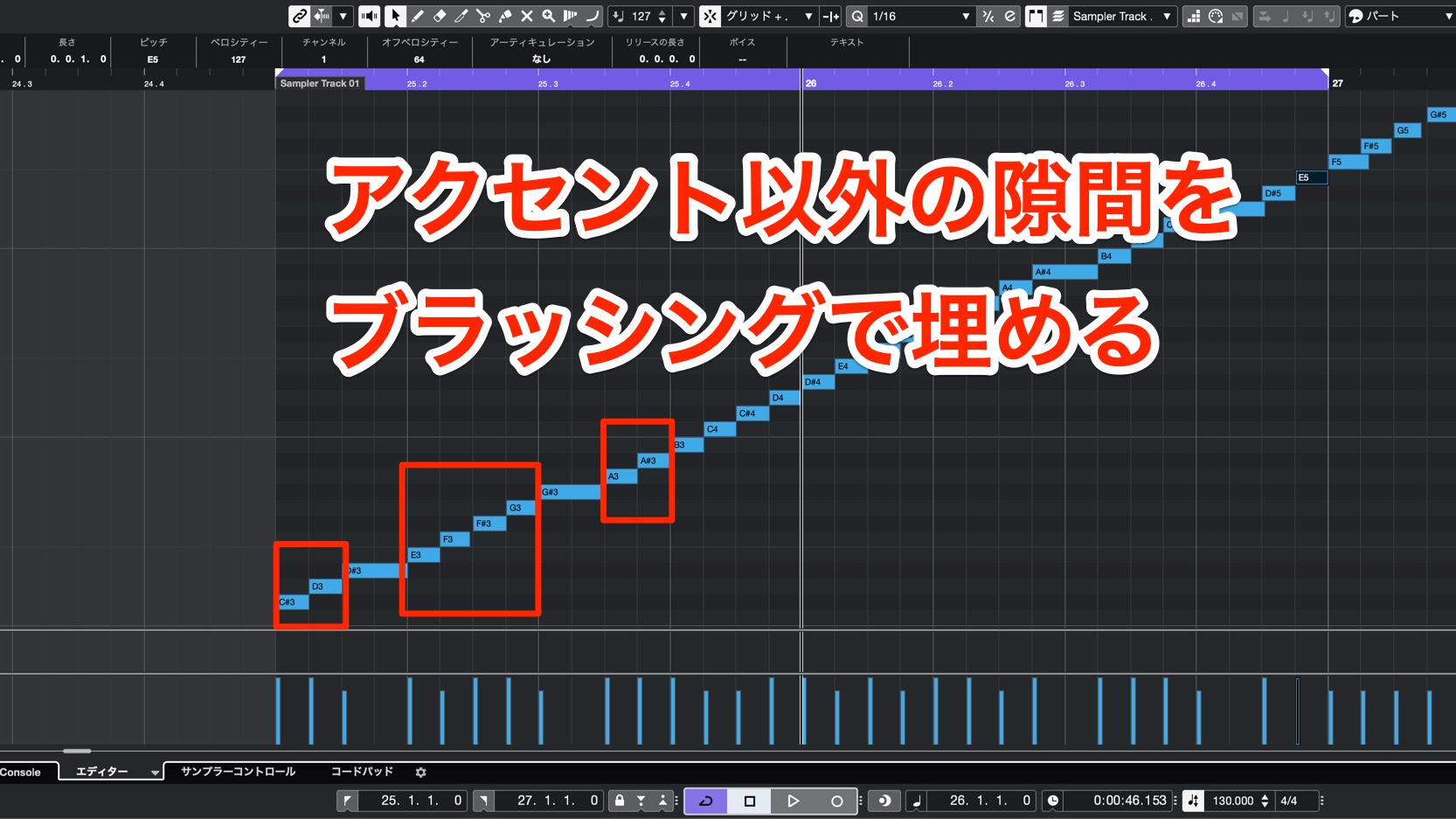

カッティングフレーズには「ブラッシング」を取り入れています。

ブラッシングはピッチ感がなくパーカッションに近い役割があり、実音とブラッシングを組み合わせることでリズムの抑揚を作り出します。

ギターを弾かない方はオーディオのギターループをスライスして再構築する方法がオススメです。

Cubase11から、サンプラートラックにスライス機能が追加されました。

新規サンプラートラックへオーディオイベントをドラッグします。

「Slice」ボタンを点灯させると、オーディオイベント内のアタックが検知され、各鍵盤に割り当てられます。

フレーズをMIDIでコントロールできるため、ブラッシングや実音を並べ替えて新たなパターンを作成することが可能です。

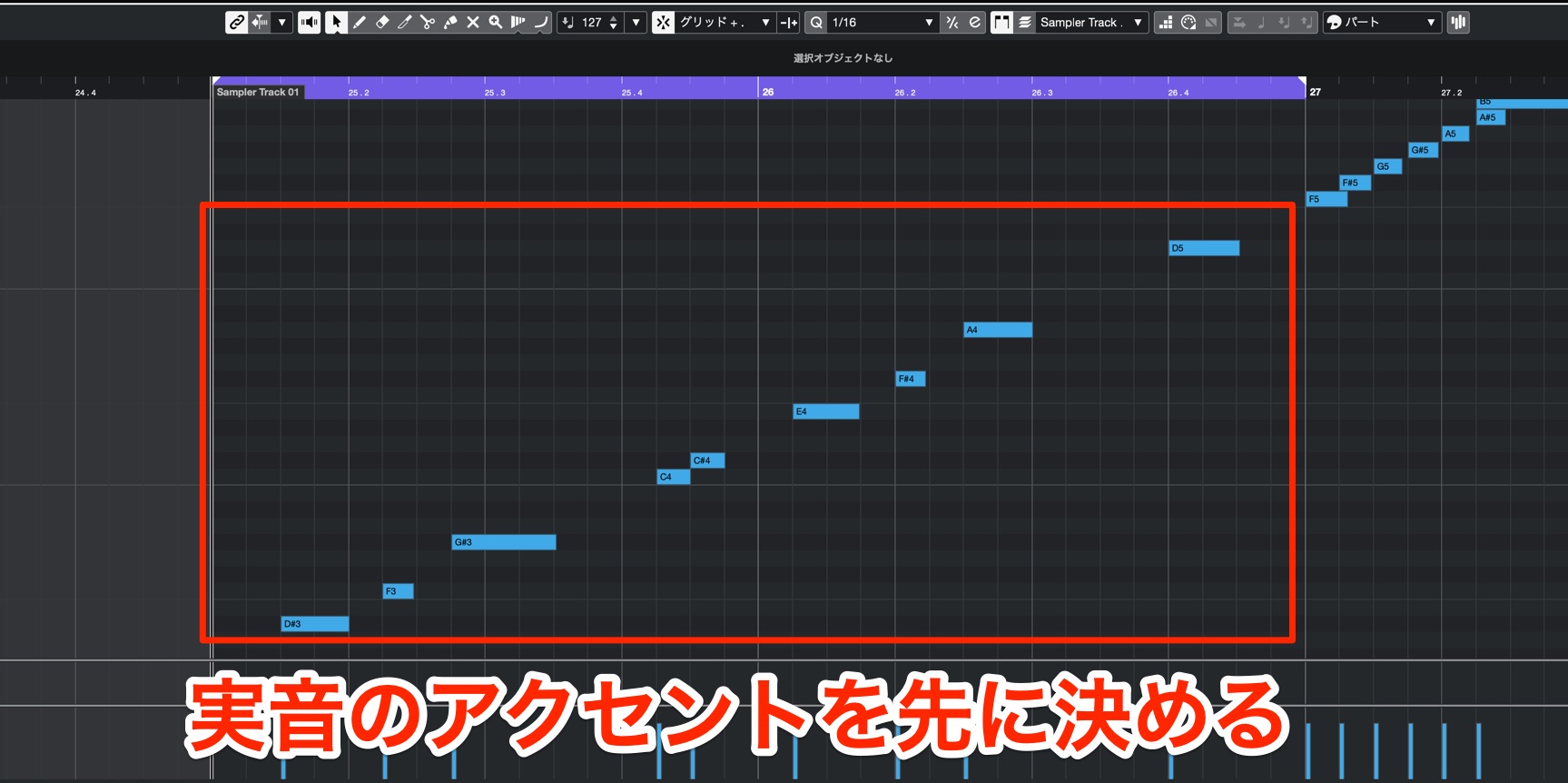

カッティングパターン作成にはコツがあります。

まずは実音箇所のノートでリズムのアクセントを決めます。

その後にブラッシングを加えてノリを作ります。

この流れで簡単にギターカッティングフレーズが構築できます。

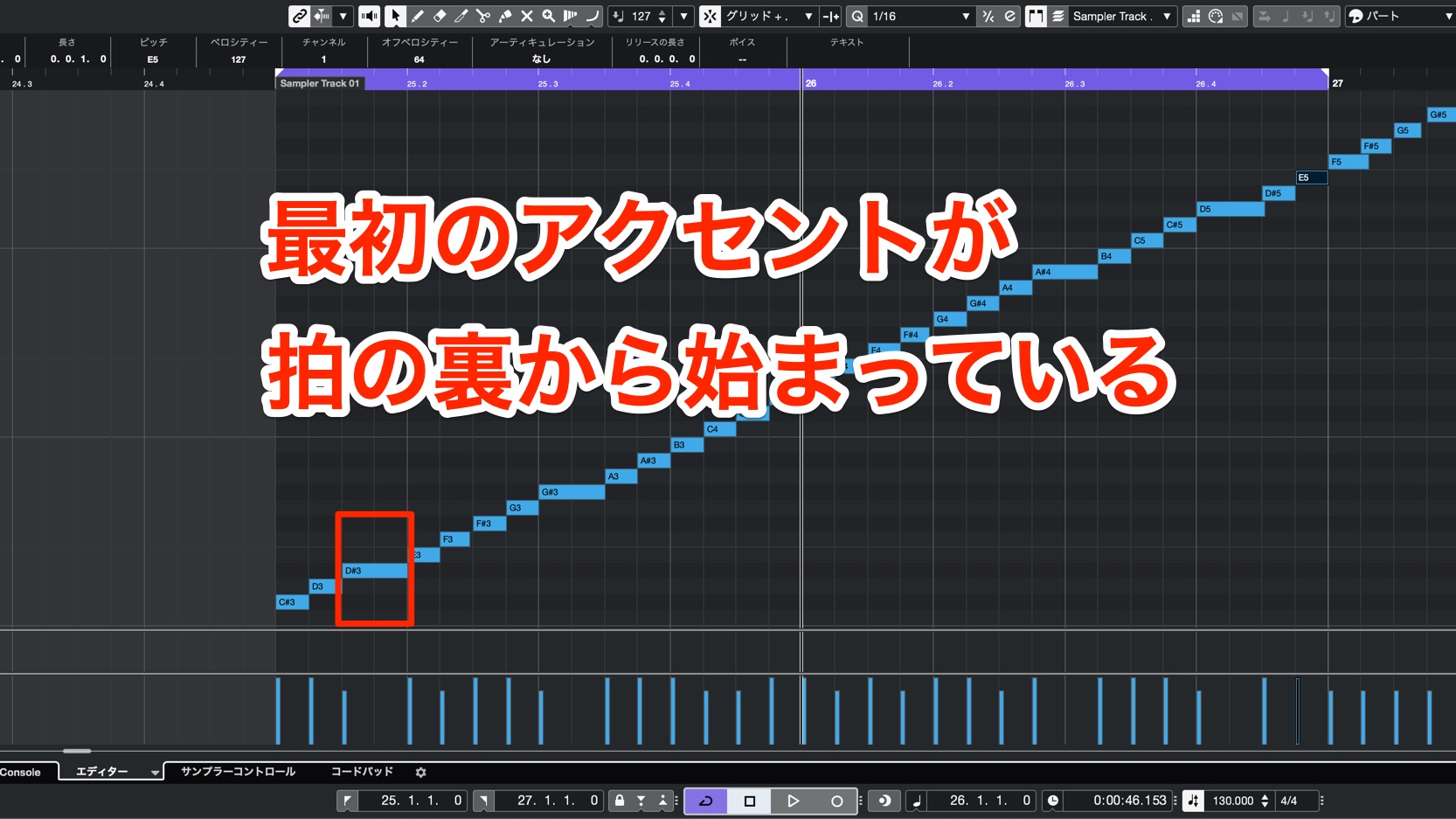

今回のパターンは、小節頭(1拍目)に実音を入れず、8分裏から入る形にしています。

これによりスピード感が感じられ、現代的なニュアンスとなります。

小節の頭からアクセントが置かれている場合と比べてみましょう。

元のフレーズ

小節頭にアクセントが置かれたフレーズ

やはり裏から入った方が軽快さが感じられ、楽曲にマッチしていますね。

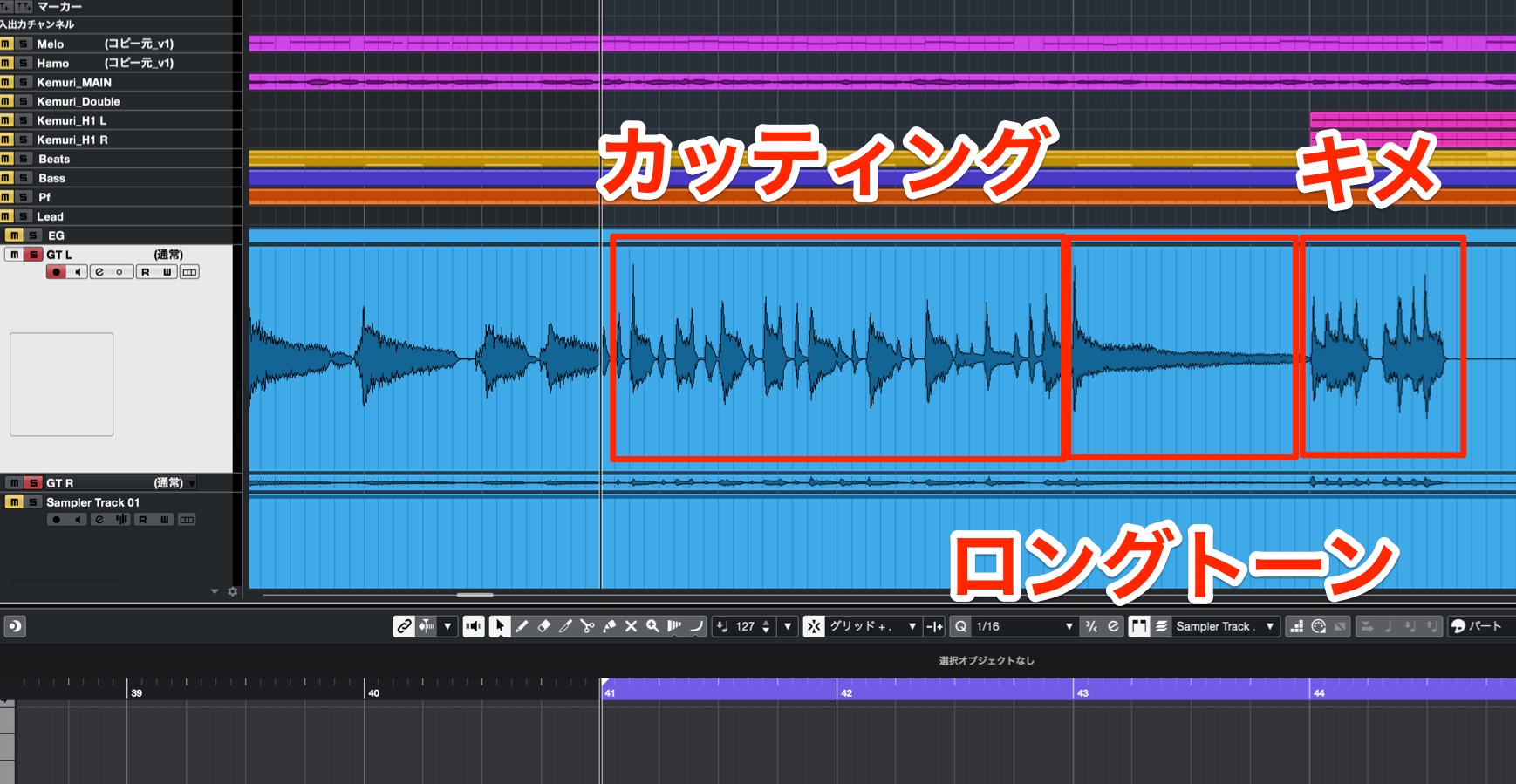

ロングトーンとカッティングを使い分ける

楽曲全体を通して、ギターはカッティングをメインに演奏を行っていますが、部分的にロングトーンも使用し演奏内容にメリハリを付けています。

Bメロからサビまでの内容を確認すると、【カッティング】→【ロングトーン】→【キメ】と変化させています。

Bメロのギター

特に印象的に聴かせる必要があるキメの直前でロングトーンを使用し、リズムの緩急を演出している部分がポイントです。

このようにコードバッキングのみを演奏させたとしても、その中でリズムを変更するだけで単調な印象を避けることができます。

ギターのサウンドメイク

カッティングはコードの厚みだけではなく、リズムのノリを生み出す役割があるため、音の立ち上がりが感じられるサウンドメイクが必要となります。

そこで最も大切なのは【歪ませすぎない】ということです。

歪ませることで音圧感が感じられたり、演奏の粗が目立たないことから、つい強く歪ませてしまいがちですが、アタック感を損なうデメリットもあります。

歪みの度合いでどのようにニュアンスが変化するのかを聴いてみましょう。

歪の無いクリーントーン

少し歪ませたクランチトーン(楽曲で使用しているサウンド)

強く歪ませたドライブトーン

ドライブトーンは、カッティングの細かなリズムニュアンスが表現しきれていないため、歪みすぎと言えます。

クリーントーンも端切れが良くて良い雰囲気ですが、音圧感ではクランチの方がやや優っていますね。

当楽曲ではクランチと呼ばれる、弦を弾く強弱で歪みの度合いが変化する程度のサウンドに設定しています。

楽曲を彩るリリースカットピアノサウンド

当楽曲で最も特徴的なトラックとなるピアノは、生演奏を意識したものではなく、打ち込みらしい特徴をあえて全面に出した内容となっています。

その一つとして、リリースが無くアタック感が強調されたピアノサウンドが挙げられます。

生のピアノサウンドとは大きく異なるこのようなサウンドは、一般的に「リリースカットピアノ」と呼ばれます。

まずは通常のピアノ音源と、リリースカットピアノのサウンドの違いを聴き比べてみましょう。

通常のピアノ音源

リリースカットピアノ

このように端切れの良いリズムバッキングを可能とすることから、現代のポップスにおいてよく耳にする定番サウンドとなっています。

ダンス系のビートを基調としている当楽曲では、このリリースカットピアノが楽曲をリズミカルに仕上げる上で重要なトラックとなりますので、音色作りとフレーズ作成のポイントについて解説します。

音源設定のポイント

まずはCubaseに付属する【Halion Sonic SE】のピアノプリセットを読み込みます。

音色はお好みのものでOKですが、ここでは一般的なグランドピアノのプリセット【YAMAHA S90ES Piano】を使用します。

Halion Sonic SEでは【EDIT】ページの【AMPLIFIER】に余韻をコントロールできる【Release】ノブが備わっているので、この値を【-100】にしておきます。

この設定を行うだけで簡単に余韻の無いぶつ切れ感のあるサウンドとなります。

リリースが残っているピアノ

リリースを無くしたピアノ

ベロシティ設定のポイント

ここからはサウンドをよりブライトでヌケの良いサウンドにします。

そのために最も重要なポイントは、ベロシティを最大値で入力することです。

リリースカットピアノのサウンドは生のピアノとは異なる表現を行う目的で使用されるため、

強弱のニュアンスに富んだ生演奏を意識する必要はありません。

常にベロシティを最大値で入力することで、最もブライトで強いアタック感を持たせ「端切れの良い」サウンドにします。

ベロシティを下げた場合とのサウンドを比較してみましょう。

ベロシティが一律100

ベロシティが一律128

このように生楽器の音源はベロシティ次第で表情が大きく変わるため、しっかりと設定しましょう。

エフェクト設定

現状のサウンドからもう少しアタック感を強めるため、エフェクトを使用します。

王道のテクニックではありますが、ここではコンプレッサーを使用します。

コンプレッサーで一定量のアタックタイムを設定し圧縮を行うと、設定したアタック部分は圧縮されず、それ以降が圧縮されるため、より強くアタック成分が感じられるようになります。

コンプ適用前

コンプ適用後

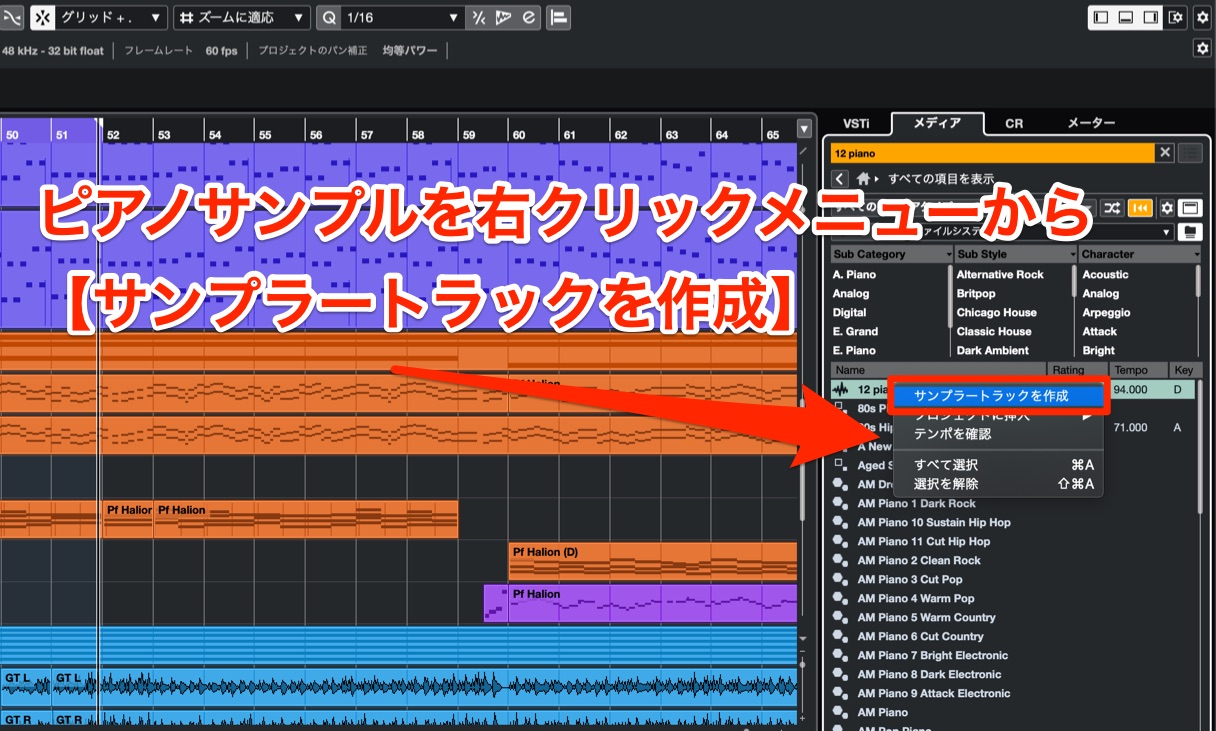

サンプラートラックでアタックサンプルを補強する

ピアノのアタックに更にパーカッシブな印象を加えるため、サンプラートラックでアタック用のサンプルを加え補強します。

メディアラック内のピアノサンプルからアタック感があるサンプルを選択し、新規サンプラートラックで立ち上げます。

この際、サンプルからはアタック部分のみを使用するため、ワンショット/ループを問わず、アタック感のみに注目して選びましょう。

あとはサンプラートラックのボリュームエンベロープでアタックのみが鳴るように設定するだけです。

アタック補強前

アタック補強後

このように立ち上がりが良く、楽曲の中でも埋もれにくいサウンドとなります。

ピアノフレーズのポイント

当楽曲のピアノトラックは、楽曲の盛り上がりを演出するため、唯一伴奏から外れ大胆な動きのあるフレーズを演奏しています。

アグレッシブに動く上モノは、メロディやコード系トラックと音がぶつかりやすいため、工夫が必要です。

ここではいくつかのポイントに的を絞り解説を進めていきます。

使用するスケールについて

今回のピアノトラックも、動きのある箇所ではメロディと同様、ペンタトニックスケールにメジャー・スケール上の7番目の音を加えたスケールを使用しています。

このスケールは言い換えるならば、メジャー・スケール上の4番目の音が省かれる形となります。

この4番目の音は、メジャーダイアトニックコード上の【Ⅰmaj/Ⅲm/Ⅵm】の3つのコードで【アボイドノート】となるため、コードに対して濁りが出やすい音と言えます。

アボイドノートが含まれたコードの響き

このように4番目の音は聴いていて不快な響きの原因となってしまします。

濁る音を最初から使用しないことで、自由に音を動かしやすくなります。

メロディを意識したフレージング

ピアノトラックのコンセプトは「楽曲を華やかにすること」なので、特にサビでは、メロディが動いている箇所でもピアノは動き続けています。

このような場合、メロディを邪魔しないよう工夫しつつピアノのラインを作る必要があります。

そのために、まずはメロディの隣接音は極力避けることが重要です。

一部でピアノのフレーズを優先させたことで、ピッチがメロディと隣接している箇所がありますが、基本的には3度以上の間隔を空けています。

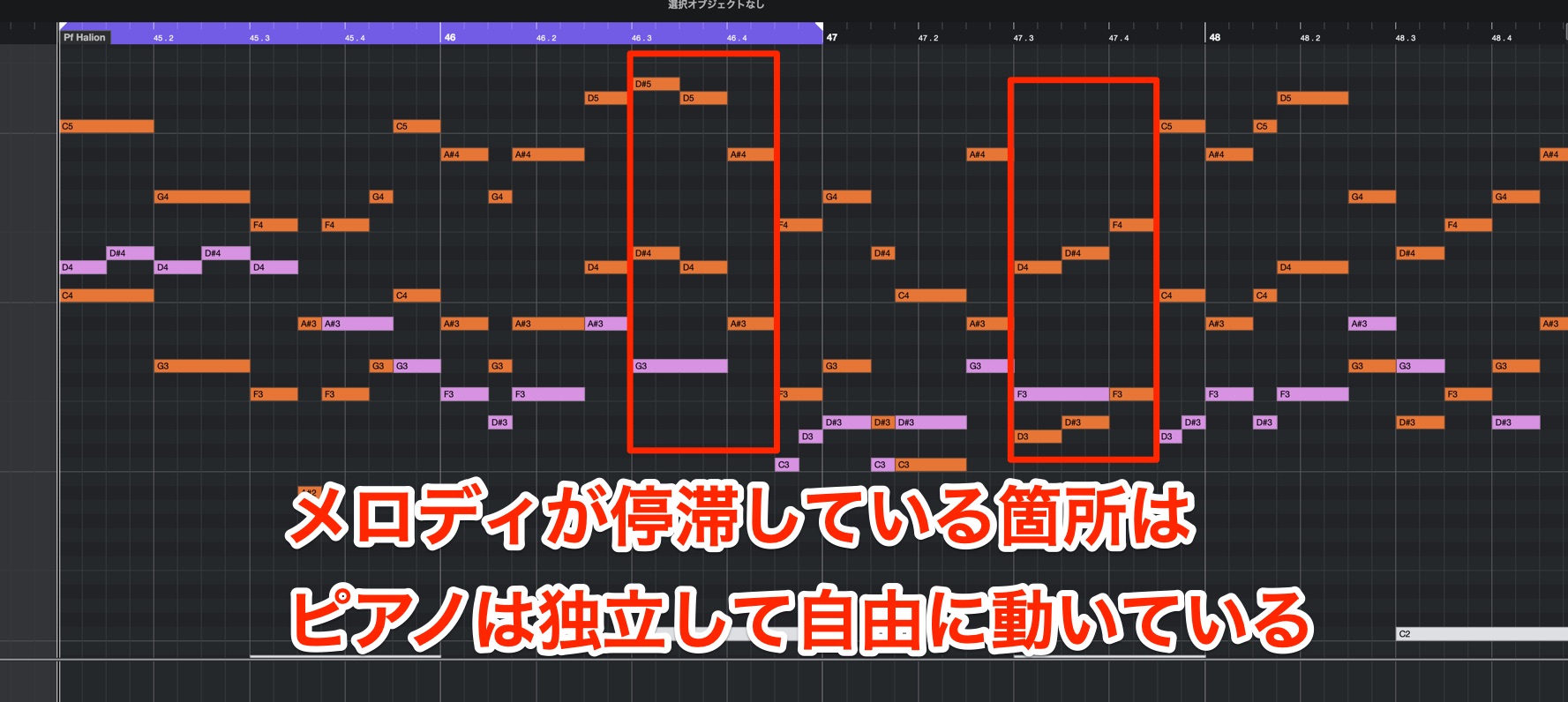

もう一つ重要なポイントは、リズムを合わせることです。

メロディが動いている箇所ではピアノのアクセントをメロディに合わせ、リズムが煩雑になることを避けています。

逆にメロディが停滞している箇所では、ピアノは単独で自由に動いています。

このような工夫をするだけで、終始動きのあるピアノフレーズを用いても、メロディの動きを阻むことのないラインとなります。

試しに全くメロディを意識せずにピアノを自由に動かすとどうなるか、例を聴いてみましょう。

元のフレーズ

メロディを意識しせずフレーズを作った場合

極端な例ではありますが、メロディとピアノの双方が単独で異なる動きをしているため、まとまりがなくとても聴きにくいものとなってしまいます。

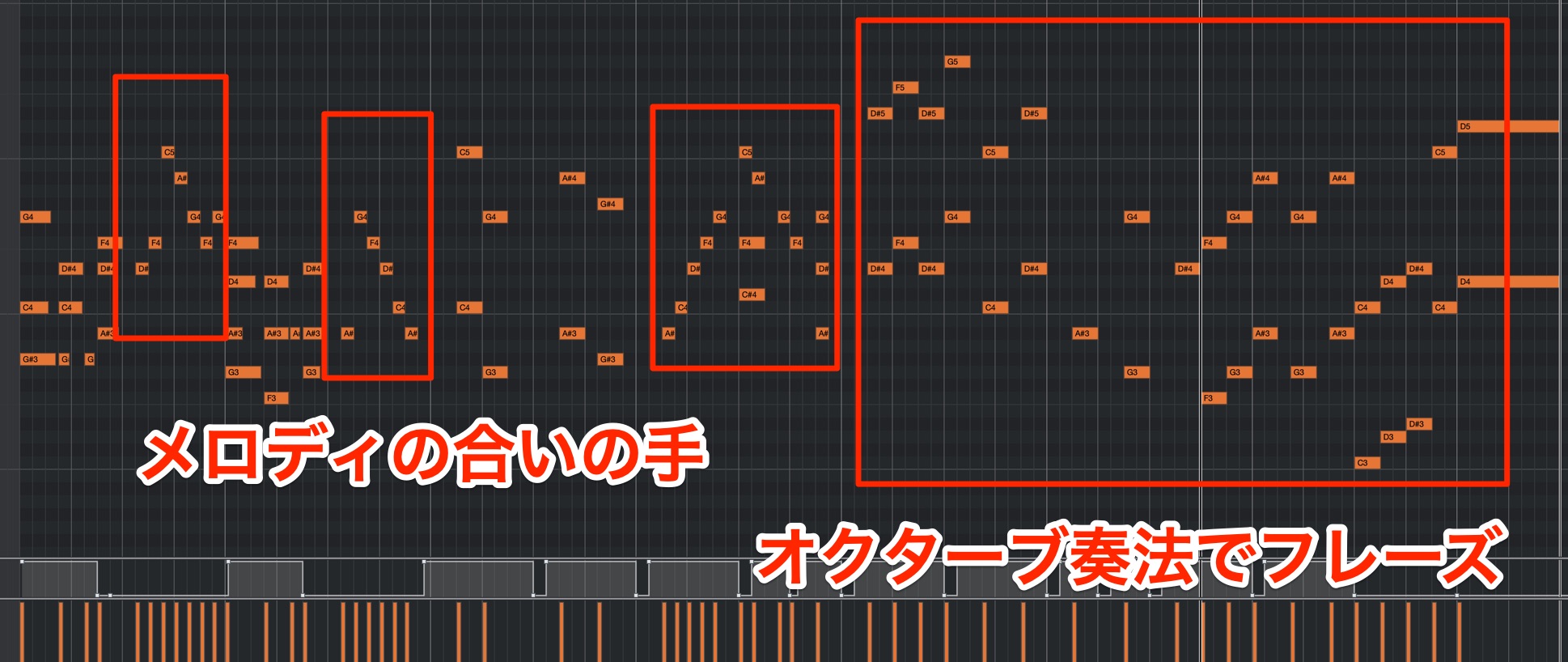

各セクションごとのピアノアレンジ

楽曲全体でのピアノの動きに注目すると、サビでは動きのあるフレーズを終始演奏していますが、他セクションでは異なる動きをしています。

サビでは前述のように、楽曲をにぎやかに聴かせるため、動きのあるフレーズとしています。

またオクターブ奏法を用い、ピアノフレーズが楽曲の中で際立つようにしているのもポイントです。

Aメロでは、メロディが細かく動く部分ではコードの装飾として長い音価のフレーズ、メロディが停滞する部分では間を埋めるように動きをつけています。

Aメロ後半ではBメロに向かうフィルとして音数の多いフレーズが入り、最後は他トラックに合わせてコードでキメを行っています。

Bメロでは、Aメロ同様合いの手的な役割を重視した形で、メロディが停滞する場面では大きな動きを与えています。

また、後半部分ではオクターブ奏法を用いたリードラインを演奏し、ギター同様にBメロ内で演奏内容を積極的に変更していると言えます。

このようにリードになったりバッキングになったりと役割を変えることで、単調な印象を回避し、動きのあるアレンジに聴かせることができます。

特に楽器数が少なめの編成でアレンジを行う際は有効なテクニックですので、是非取り入れてみてください。

いかがだったでしょうか?

「役割を変える」「メロディを邪魔しない」という2つの要素を同時に考えることは中々難しいですが、上手くいけば楽曲に安定感と華やかさを与えることができます。

ぜひそれらのポイントを意識しつつ、ご自身の楽曲アレンジにトライしていただければと思います。

シリーズ通してご覧くださり、ありがとうございました!