楽曲のマスタリング Cubase Proで作る旬なエレクトロミュージック

「旬なエレクトロミュージックの作り方」も今回で最終章となります。

これまで制作してきた楽曲全体のサウンドを整えるためマスタートラックへのエフェクト適用を解説していきます。

また楽曲のボリューム/音圧感などもここで調整を行います。

楽曲のマスタリング 動画解説

Cubase楽曲プロジェクトのダウンロードはコチラから!

※プロジェクト内のサンプラートラックが再生されない場合

サンプラートラック内の比較ボタン「A/B」を切り替えた後に再生を行ってください。

- 1ドラムキットの選出・パターンの作成

- 2ピアノ コード進行

- 3ベースのサウンドメイキングとフレーズ作成

- 4ボーカル素材を用いたハーモナイザーの使用

- 5バッキングシンセでサビに厚みと迫力をつけるテクニック

- 6楽曲を盛り上げるSE系トラックの制作テクニック

- 7マスタートラックへのエフェクト適用

マスタートラックへのエフェクト適用

マスタートラックに対してのエフェクト適用は楽曲のサウンド全体に影響するため、非常に重要な作業です。

ここで使用しているエフェクトと設定を確認していきます。

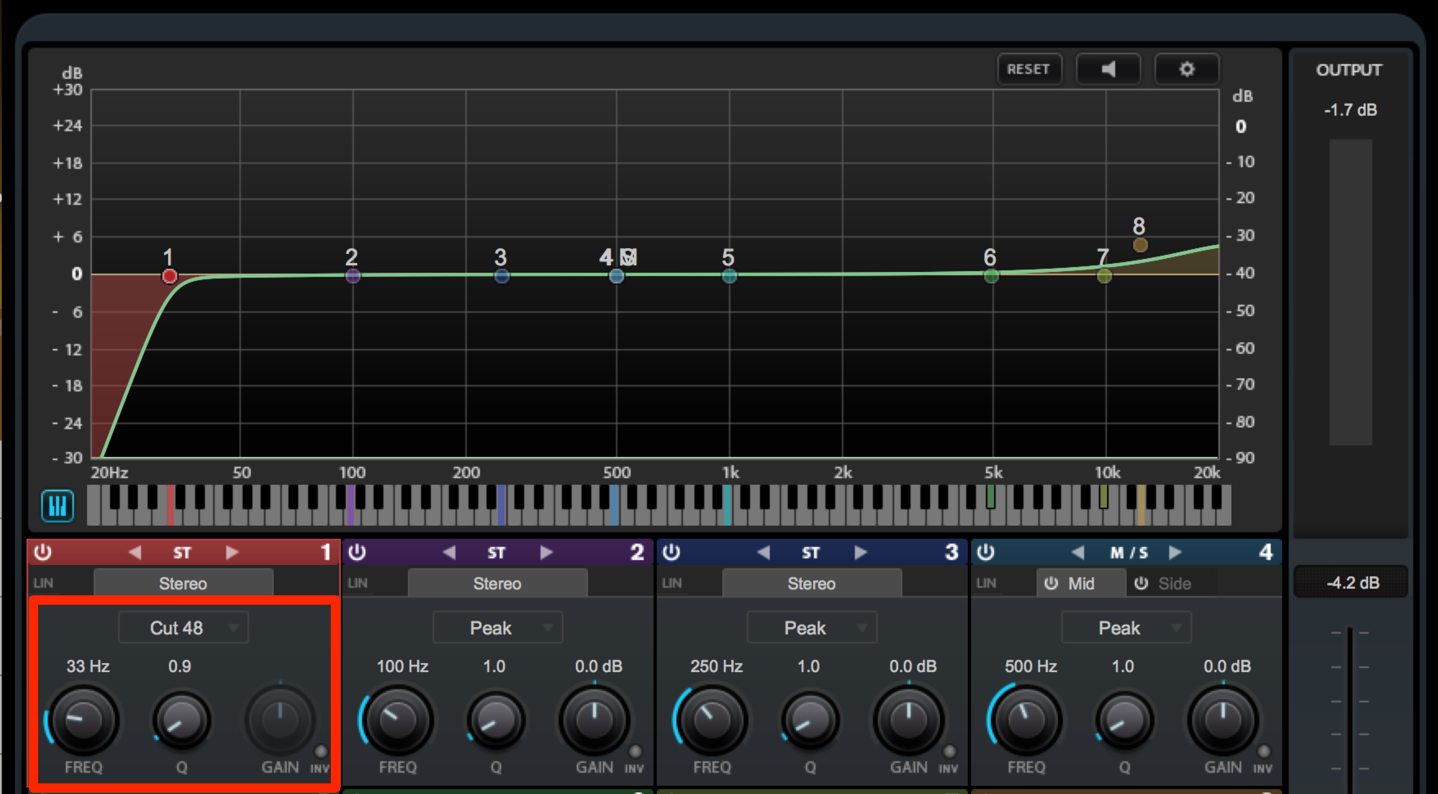

Frequency(EQ)

イコライザーを使用して全体の周波数、サウンドカラーを調整します。

高域をブーストしてサウンドに抜けと明るさを与えます。

不要な低域をカットします。

ここでは33Hz以下をカットしています。

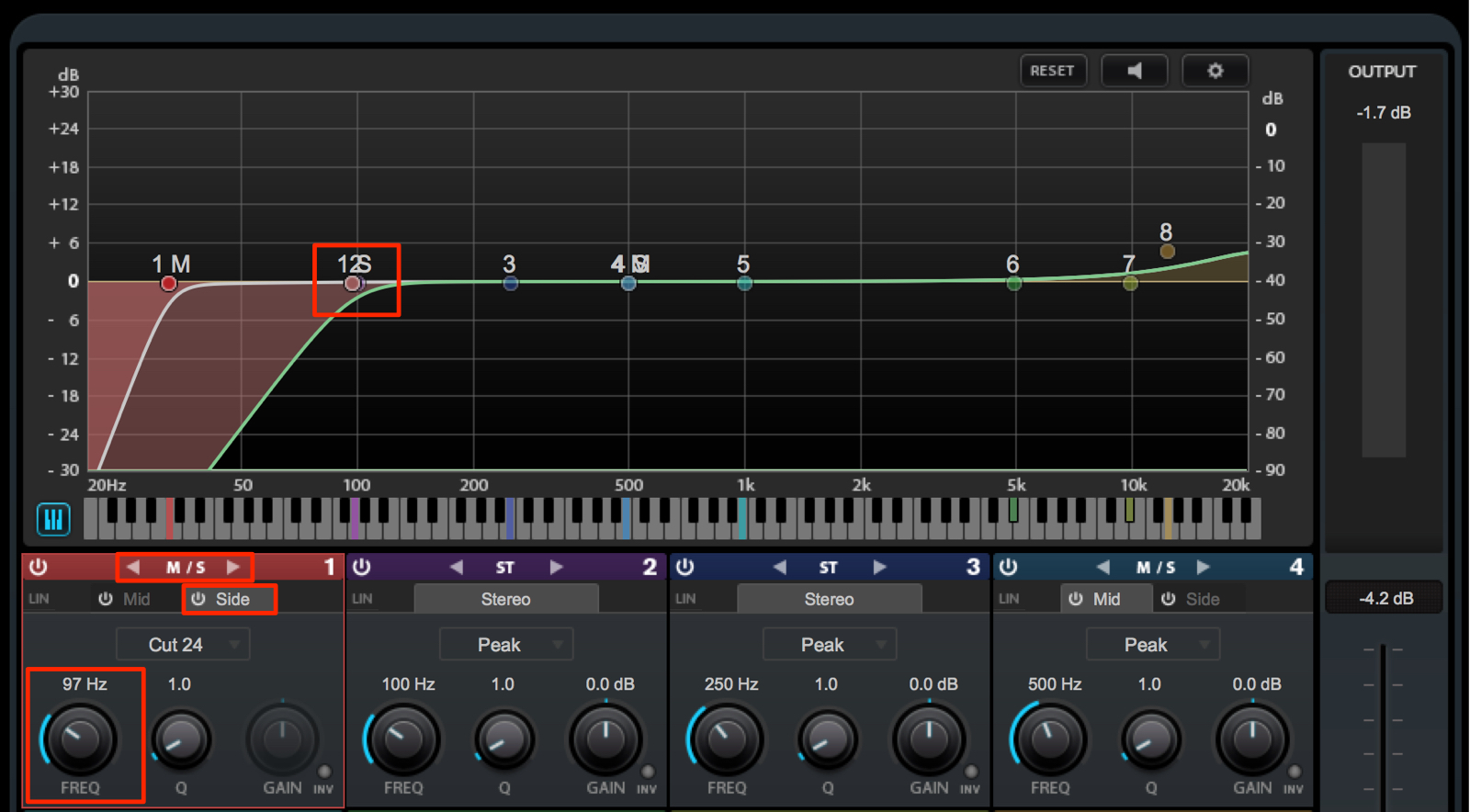

このFrequencyの特徴として、LRのサイドのみへイコライザーを適用可能な「MSモード」が搭載されています。

低域は中央(ミドル)に集中することが多いため、サイドのローカットは高めの97Hzとしています。

サウンドの曇りが抑えられ、より高音質なサウンドを得ることができます。

VintageCompressor

次に楽曲全体のボリュームを調整するためにトータルコンプを適用していきます。

ここでは伝説の名機がシミュレートされた「VintageCompressor」を適用しています。

アナログの質感を簡単に得ることができる非常に素晴らしいコンプレッサーです。

トータルコンプということで、あくまでナチュラルに適用していくことがポイントです。

「RATIO」を低めの「2」に設定することで過剰な圧縮を防ぎます。

「INPUT」レベルを上げていくことでコンプレッサーが作動しますが、1〜2メーターを目安に設定すると自然なサウンドを得られます。

同様の理由から「ATTACK」はしっかりとアタック感が残る「22ms」

「RELEASE」もナチュラルな余韻が得られる「322ms」に設定します。

MultibandCompressor

マルチバンドコンプレッサーでは周波数別に音量のピークを抑えて、楽曲全体が安定して聴こえるように整えます。

MultibandCompressorは4バンドの帯域をコントロールできます。

低域はキック・ベースのみがはっきりと聴こえる160Hz辺りに設定しています。

低帯域は楽曲中で最も音量が大きい(エネルギーが強い)帯域です。

この部分をコンプレッションして安定させることで、楽曲全体の音量ピークを落とし、リズムのノリに締まりが出てきます。

「THRESHOLD」はミックスバランスを維持し、楽曲の雰囲気に大きな変化が出ないよう、各帯域ともにゲインリダクション(RED)が6dB以下に抑えるような設定がおすすめです。

「RATIO」も同様に、露骨な圧縮感が出てしまわないよう「3:1」を超えないように設定しておくと良いでしょう。

「ATTACK」と「RELEASE」の注意点です。

高音域は音の伝達が速く、低音域は音の伝達が遅いという特徴があります。

そもため、低域のATTACKが速すぎてしまうと低域に豊かな響きがなくなってしまいます。

リリースタイムは「A」を選択することでオートモードとなり、適切な値に自動的に設定されます。

特に低域の「RELEASE」はノリに大きく影響を及ぼします。

コンプがかかりっぱなしにならないようにゲインリダクションが上がり下がりを行っているような状態に設定してください。

次は高域の調整です。

周波数は音程感が認識できない帯域のみとします。(ここでは8kHz付近)

シンバルが入った瞬間に帯域のレベルは高くなり、場合によっては耳ざわりな印象を与えてしまいます。

空気感や煌びやかさを出すために音量を上げていきたいのですが、レベルが大きくなるポイントが抑えられるようにTHRESHOLDを設定しておきます。

圧縮後は、煌びやかな印象を与えられるようにゲインを元よりも大きく出している点がポイントです。

次に中高域の設定を行っていきます。

ボーカル、リードシンセ、スネアなど様々なトラックが集中する帯域となり混雑します。

音量にムラが発生すると楽曲全体が聴きにくい印象となってしまいますので、しっかりと圧縮していきましょう。

ボーカルなどの主要トラックが安定して聴こえるまでTHRESHOLDを設定します。

圧縮値は大きくとも6dBに留めておくようにしましょう。「GAIN」を戻すことも忘れず行ってください。

最後は中低域です。

この帯域にはシンセリードの基音、ベースの倍音などが含まれます。

強く圧縮してしまうと楽曲バランスが崩れるため、僅かにピークを抑える形で処理を行います。

中低域の成分はキックやベースの分離感に影響します。

エレクトロミュージックのようにリズムを強めに出すジャンルでは、情報量が若干少ないくらいの方がスッキリと聴かせられるため、圧縮後のGAIN調整を行わずに元の音量感よりも低い状態にしてあります。

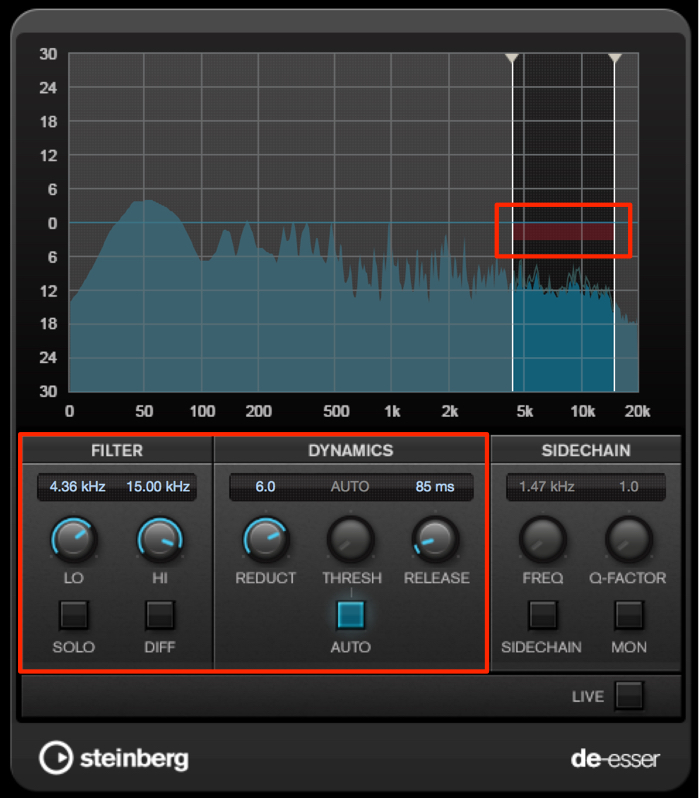

DeEsser

人間の耳にとって不快と感じやすいノイジーな高域成分を抑える目的で「DeEsser」を適用します。

「FILTER」でDeEsserを適用する帯域を指定します。

ここでは4,500Hz〜15,000Hzとし赤いメーターが「2db〜3db」になるように「REDUCT」を設定していきます。

サウンドの角が取れて耳馴染みの良いサウンドになります。

リダクション量を高く設定しすぎるとサウンドの抜けが悪くなり、音質低下を招いてしまいます。

隠し味程度で使用するということがポイントです。

Brickwall Limiter

ここからは楽曲のボリューム・音圧感を調整していきます。

音圧上げは後の「Maximizer」を使用しますが、その前に「Blickwall Limiter」で楽曲ボリュームのピークを抑えていきます。

コンプレッサー・リミッターなどのダイナミクス系エフェクトは、1つのエフェクトで強く圧縮するよりも、複数のエフェクトで徐々に圧縮していく方が、自然な仕上がりになるという特徴があります。

サウンドを耳で確認しながら、圧縮感が出ないギリギリのところまでThresholdを設定します。

この処理を行っておくことで、Maximizerを使用した際に発生する歪みを軽減させることができます。

Maximizer

「Maximizer」を使用してボリュームの最適化や音圧を上げを行っていきます。

Maximizerは「Classic」と「Modern」で動作をさせることができます。

クラブミュージックのようなリズムが主体となる楽曲は、Modernモードを選択することで楽曲中のリズムをタイトに聴かせることができます。

リズムの印象は「RELEASE」 からもコントロール可能です。

リリースが長すぎてしまうと、楽曲全体がのっぺりとした仕上がりになってしまうため、リズムにメリハリが出るように適切なポイントに設定することが重要です。

この状態で「OPTIMIZE」を上げて音圧を高めていきましょう。

音圧を上げれば同時にサウンドに歪みが出てきますので、耳で確認した際に許容範囲ギリギリの部分で留めておきます。

基準として「RMS値」が楽曲の一番大きな部分で「-9dB」~「-8dB」の範囲に収まるように設定します。

歪みが出ないように注意しながら値を探っていきます。

Steinberg製品 販売代理店株式会社ヤマハミュージックジャパンコンテンツへのアクセス

- Yamaha Music Japan MPP(YouTube)https://www.youtube.com/user/SteinbergJapan

- MPP(Twitter)https://twitter.com/SteinbergJP

- 音楽制作番組Sound Roster(Fresh!)https://freshlive.tv/ymjsoundroster

製品ページ : https://japan.steinberg.net/jp/products/cubase/start

記事の担当 宮川 智希/Tomoki Miyakawa