ケーデンスと色々な動き/音楽理論講座

ケーデンスとは何か

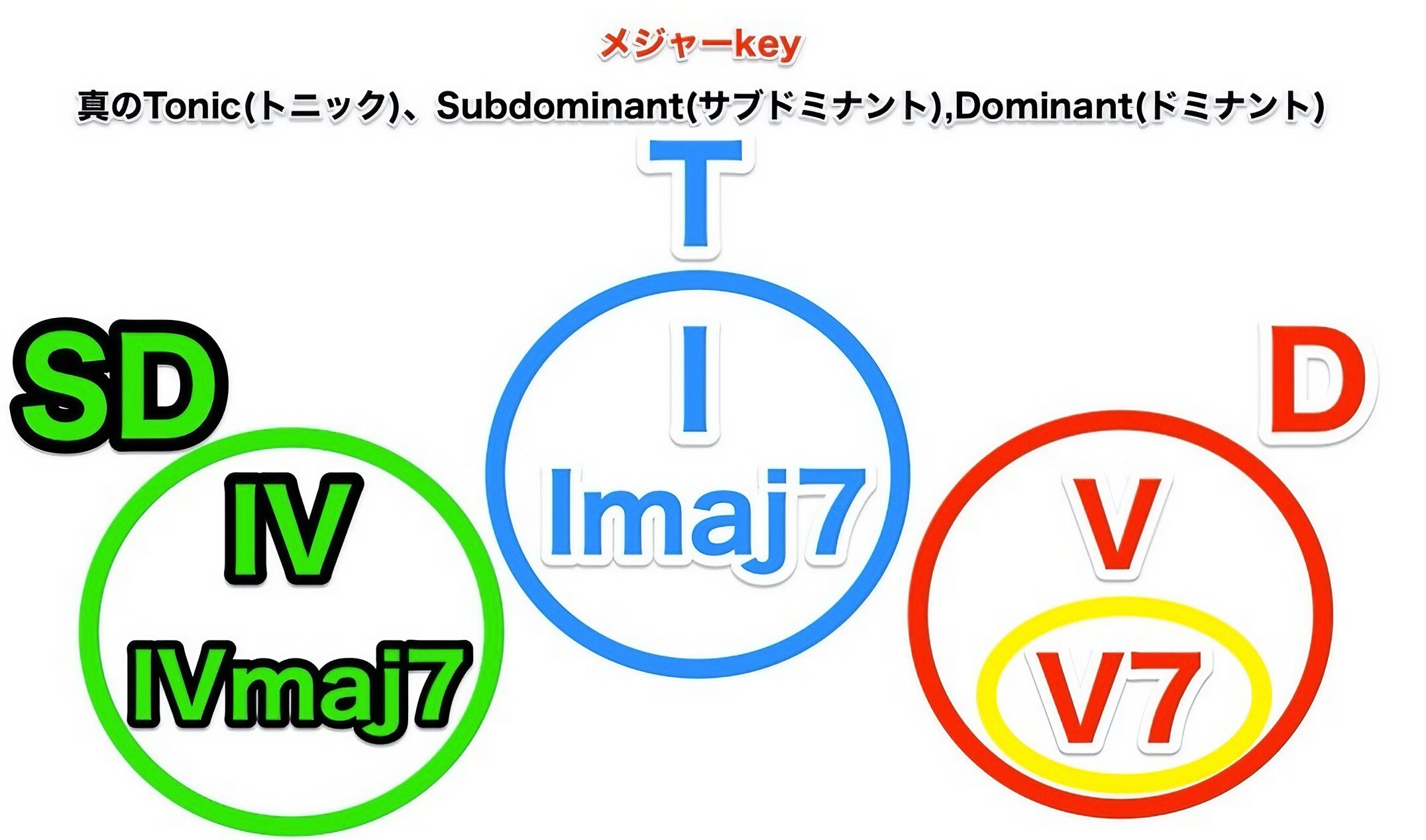

前回までで、各キーでのTonic(トニック)、Subdominant(サブドミナント)、Dominant(ドミナント)コードとそのファンクション(機能)がイメージできたかと思います。

今回はそれらを使用して、もう少し踏み込んだ見方をしてみましょう。

ここで覚えていただきたい概念として「Cadence(ケーデンス)=終止形」というものがあります。

ケーデンスとは、簡単に言ってしまえば「コード進行の最小単位」というイメージです。

コード進行でストーリー性を出すために最低限必要な動きですね。

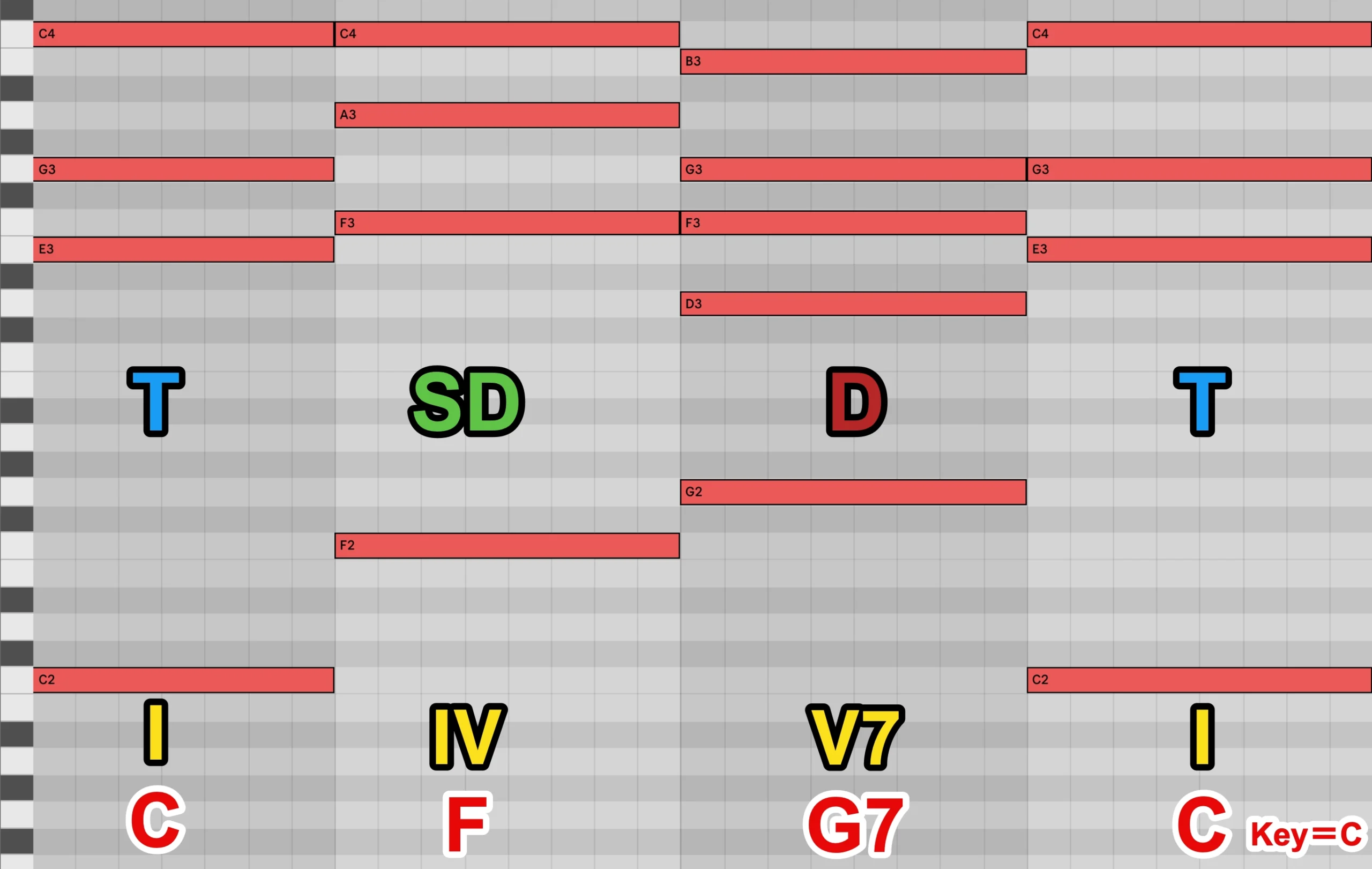

TやSD、Dを使って形成されるケーデンスの例を以下に挙げていきます。

まずは、基本の3つを見ていきましょう。

例はいつも通りKey=Cです。

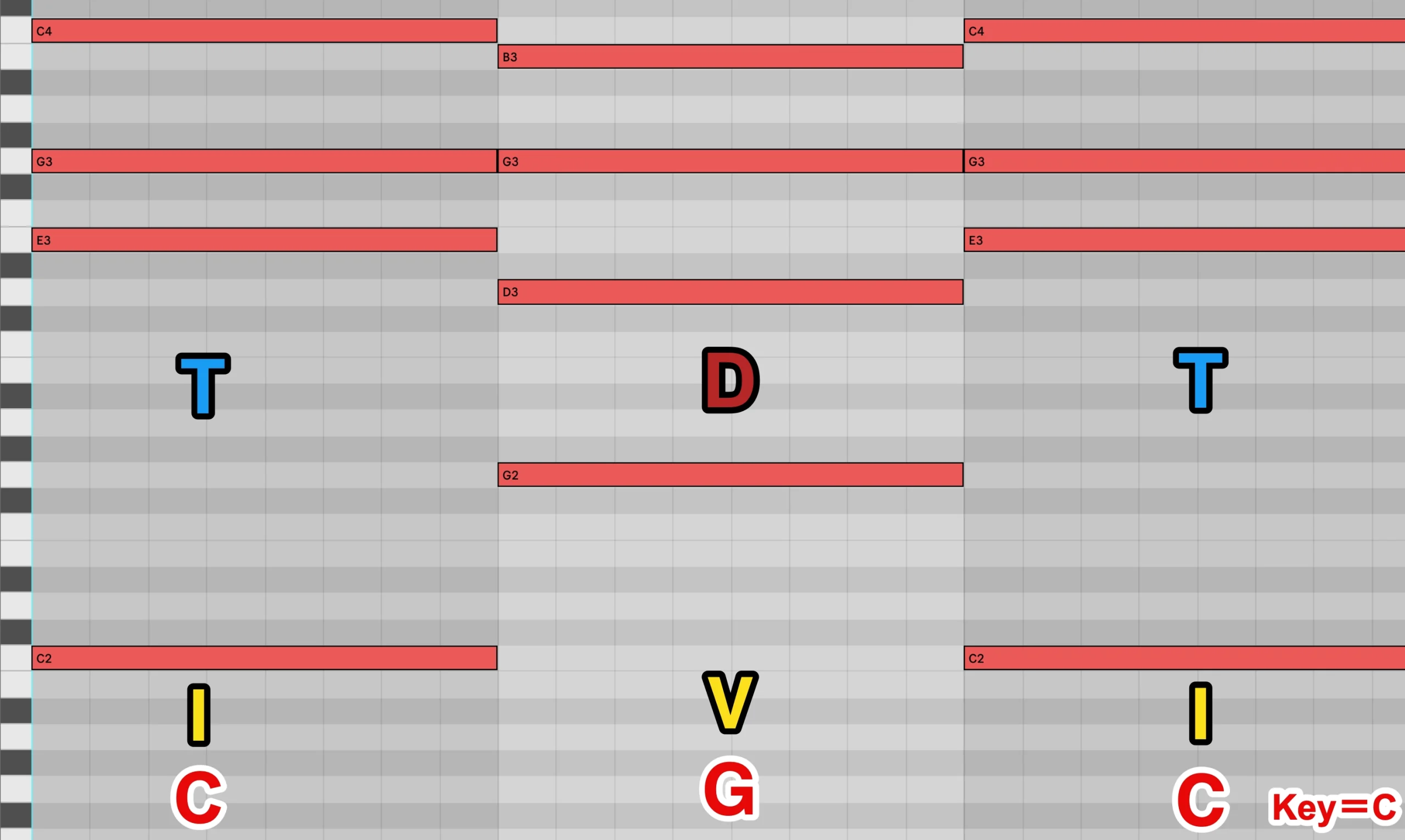

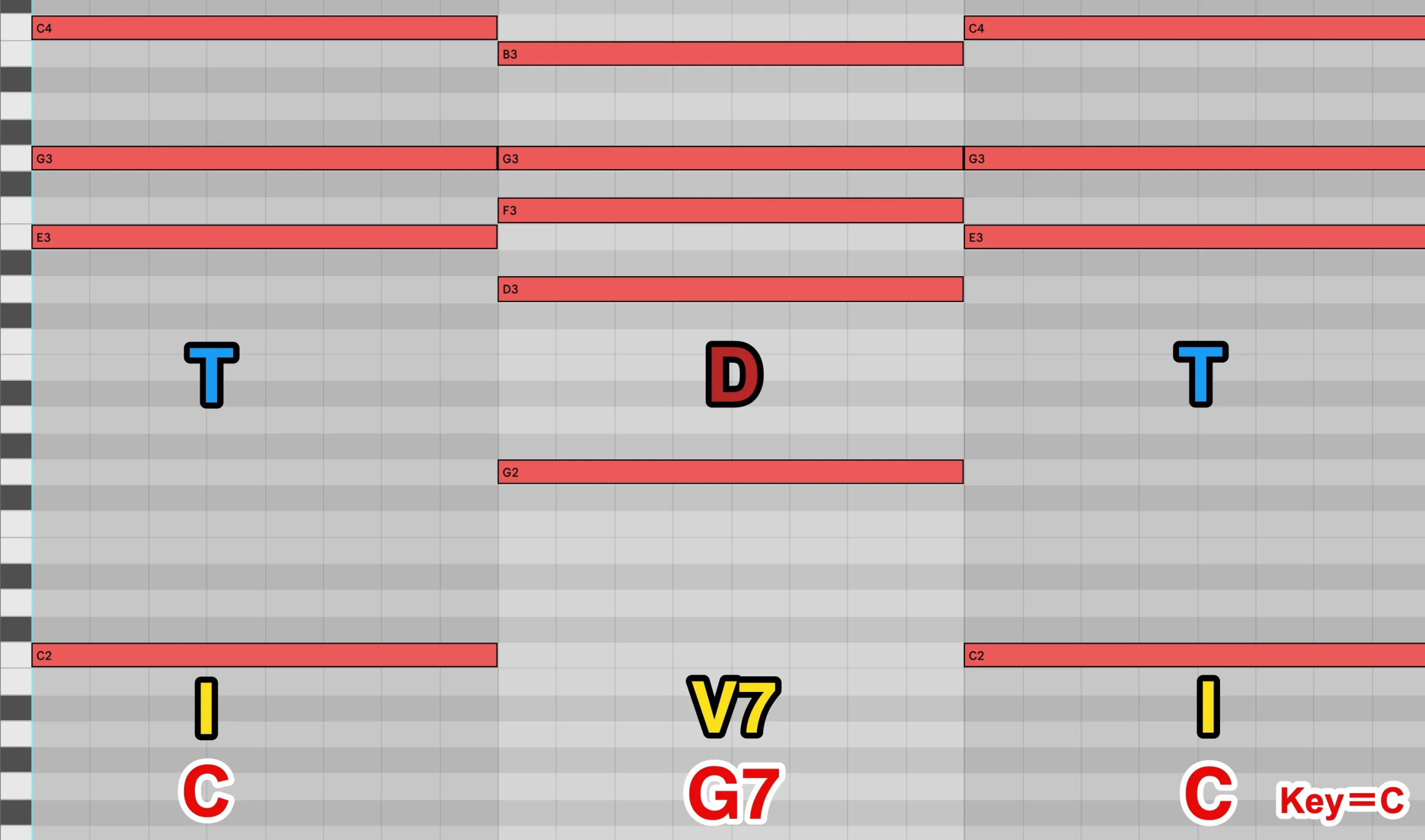

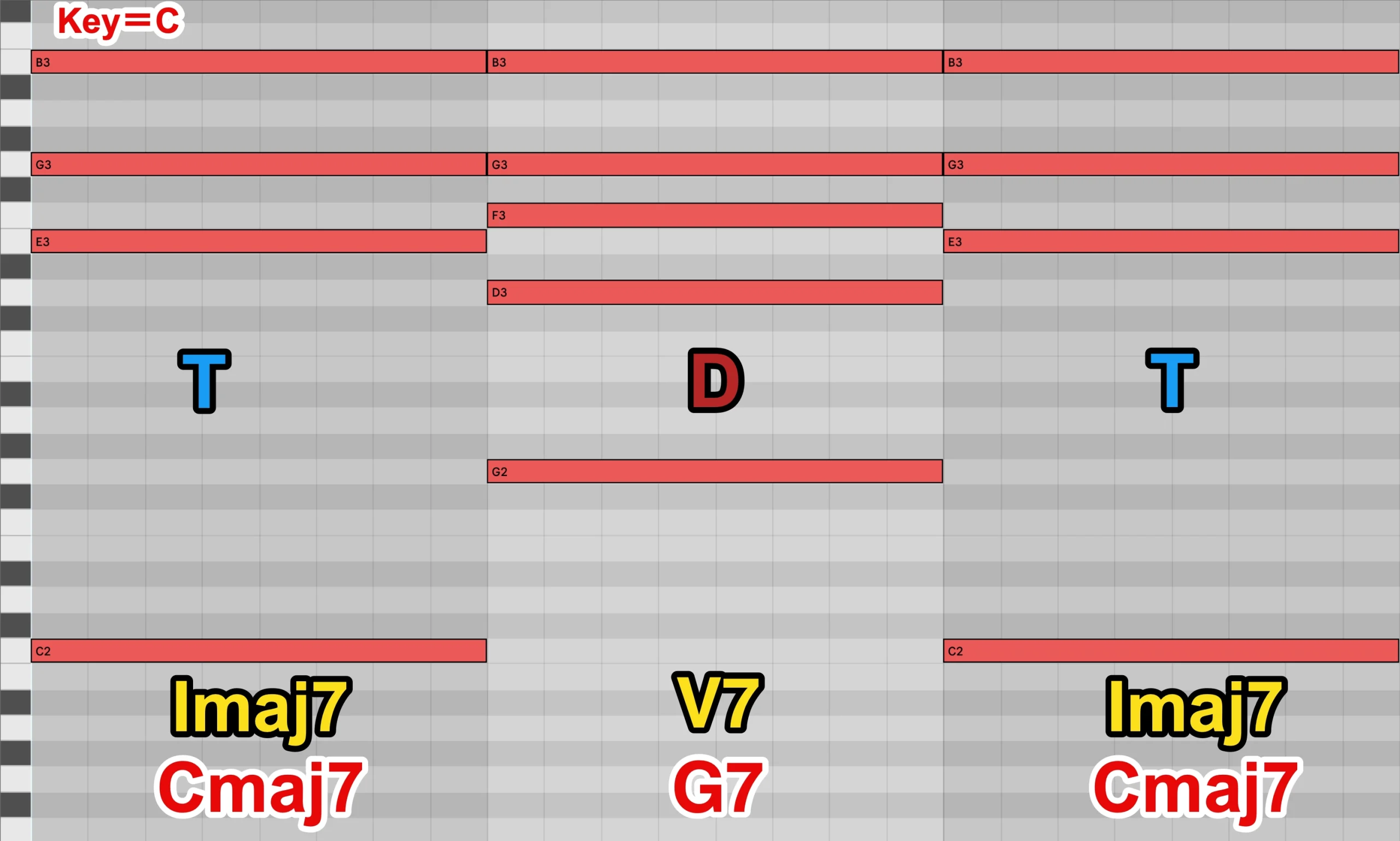

T→D→T

- I→V→I(C→G→C)

- I→V7→I,(C→G7→C)

やはりV7の方がより不安定で、一度溜めを入れたりすると、更にIへの期待が高まる感じがします。

また、このようなリズムを与えてみると、「起立→礼→着席」を思い出しますね。

同じTでも、4和音のCmaj7だと、少し洒落た「起立→礼→着席」という感じです。

- Imaj7→V7→Imaj7(Cmaj7→G7→Cmaj7)

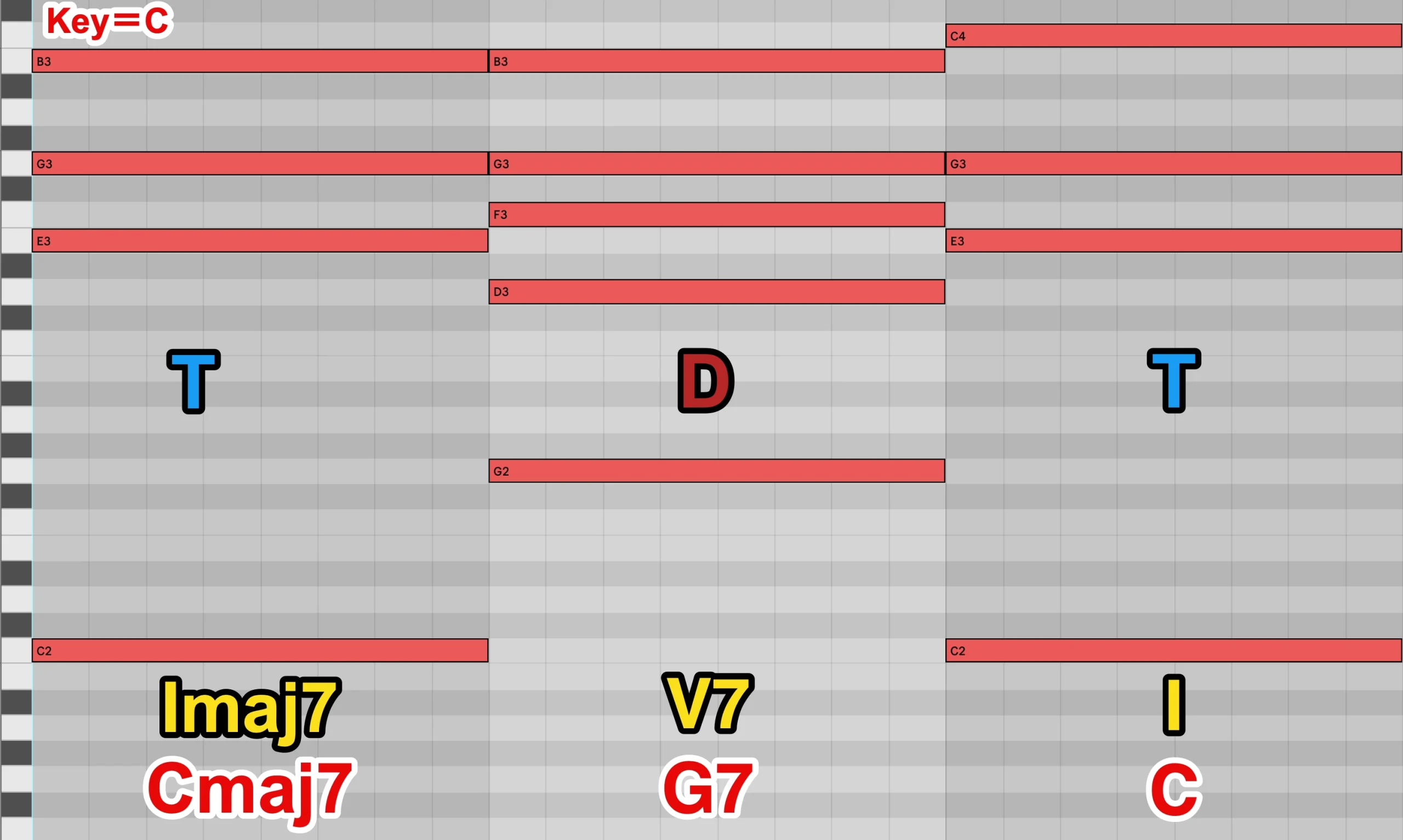

なんだか、着席しても窓の外をぼんやり見てしまうような情景が目に浮かびますが、最後を3和音のCにすると、若干明るく、締まった感じがしますね。

- Imaj7→V7→I(Cmaj7→G7→C)

このように、同じT→D→Tのケーデンスの流れのなかでも、色々な表現ができます。

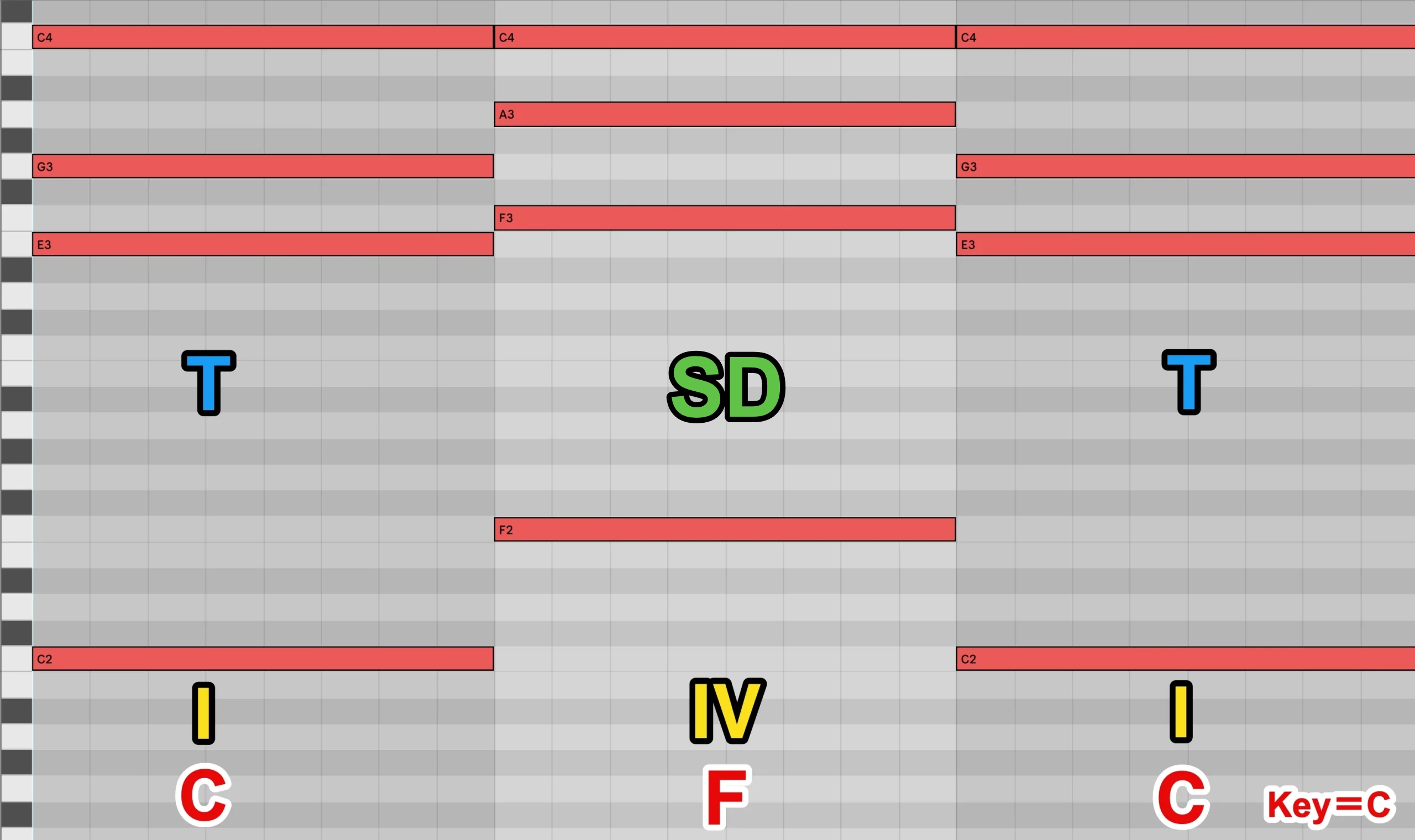

T→SD→T

前にも少し触れましたが、トニックとサブドミナントだけで構成されるケーデンスは、ドミナントが含まれるものと比べて緩やかにトニックに着地するのが特徴です。

- I→IV→I(C→F→C)

軽くスキップしてまた着地した感じがしますね。4和音でも、ぜひ試してください。

なお、ここで例として示しているものは、あくまで最小限の動きです。

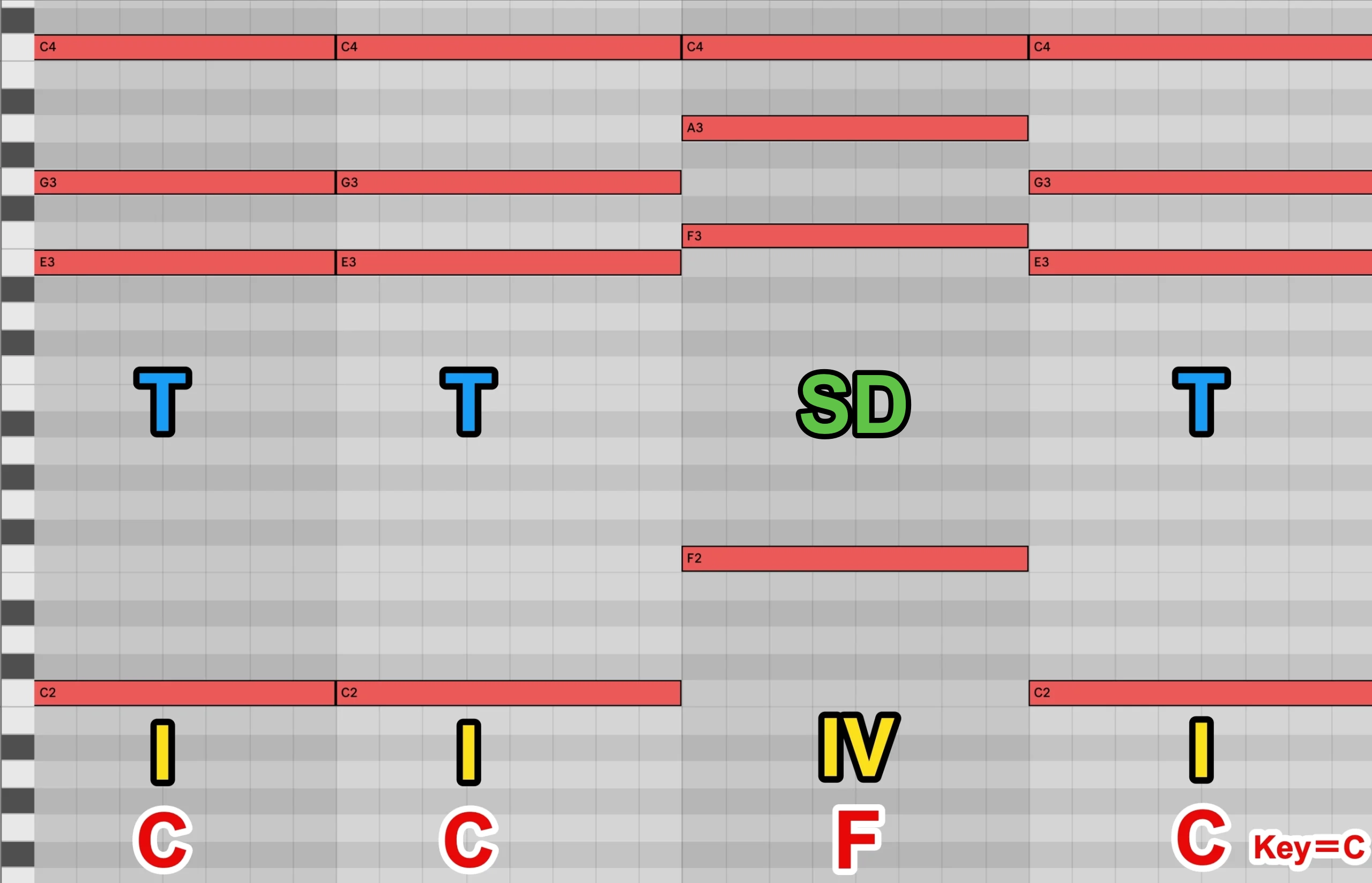

今後また詳しく触れますが、例えばC→C→F→Cのようにトニックが2小節続くようなケースもT→SD→Tに分類されます。

- I→I→IV→I(C→C→F→C)

T→SD→D→T

非常にスムーズな流れで、安定から次の展開があり、緊張感を経て安心感を得るという代表的なケーデンスです。

- I→IV→V7→I(C→F→G7→C)

これも、4和音を用いたり、あるいはV7をVにするなど、色々と試してみてください。

V7からIへの着地感が強いことを利用して、「楽曲の最後だけに持ってくる」といった使い方も良いですね。

その他のコードの流れ

今の所「D→SD」の流れは出てきていませんが、こちらを聴いてみてください。

- T→D→SD→(T)

アレンジの影響もありますが、全体的にロックな雰囲気ですね。

ルート音の流れから、ブルースを聴いている方にはお馴染みかもしれません。

ピアノだけのしっとりとした演奏で、最後にトニックに着地させるとこのような感じになります。

かつてはDからSDの流れは禁じられていましたが、さまざまな源流からの音楽が混じり合い、時代とともに新たな使い方が生まれています。

今回はいくつかのケーデンスを見ていただきましたが、世の中の曲のほとんどは、このケーデンスを繋げることによって作られています。

ここまで学んだことを踏まえ、引き続き楽曲の分析を行ってみてください。

きっと多くの発見があるはずです。