DJは何を操作している? DJ Traktor 使い方

はじめに

こんにちは、Sleepfreaks 講師の田澤です。

これから数回に分けて、DJ用ソフトウェア「社 : Traktor」を解説していきます。

ここ15年程で最もデジタルテクノロジーの恩恵を受けているジャンルの一つであり、

自分でやってみたいと思った時に、始める為の敷居がDTM同様に随分と低くなったように思います。

皆さんはDJと聞いたときに、どのような想像をいたしますか?

レコードをゴシゴシとスクラッチしたり、

ラジオDJ、最近ではDJポリスなんて呼び名も耳にしたりと様々だと思います。

ここでは、次から次へと曲をプレイするクラブやディスコのDJについて、

ジャンルの考え方や精神論と、使用するフォーマットによる音質云々は抜きにして書き綴ります。

基本的に、レコードを使ってプレイする事もコンピュータを使用して

曲を「繋いで」いくという観点ではやっている事は同様です。

根本的なところから理解することを念頭において、

初回の今回は、レコードでのDJプレイから説明していきます。

何故、そこから説明するのかと言うと、各種DJ要ソフトウェアのプロトモデルとなっており、

現在でも多くの現場で使用され、Traktor(Scratch)と連動して使用する使用方法も有るためです。

基本接続とミキサー

動画ポイント

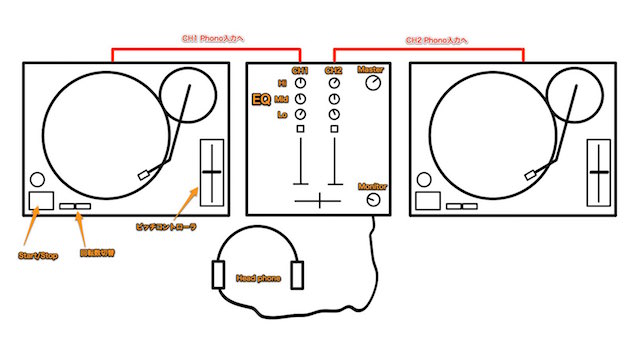

まず、DJは簡単に何をしているかと言うと、複数台のターンテーブル(レコードプレイヤー)で

演奏されている曲のテンポ(BPM)を合わせて、

(ディスコ)ミキサーという機材を使用して繋いで(ミックス)いくという事を行っています。

ここでは、ターンテーブル2台とミキサーを例に挙げて解説します。

ここで必要な機器には「ターンテーブル2台、」「ミキサー」「ヘッドフォン」です。

ミキサーの出力先の機器は省略しています。

ミキサー

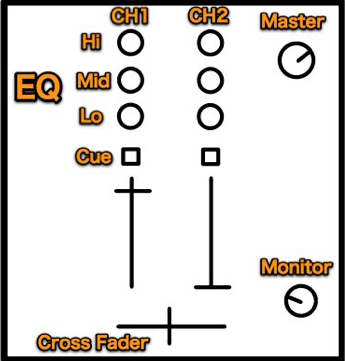

まずは「ミキサー」の説明をいたします。

各入力チャネルのボリューム調整と簡易イコライジングができ、

複数のチャネルに入力されてくる楽曲の音量調整を行う機器です。

スタジオにある卓ミキサーもやれることは同様ですが、

機能やチャネル数をDJ用に再開発されたものです。

ミキサーで出来ることは機種によって違いますが、多くの機種で付いているものは下記です。

- 各入力の音量調整フェーダー

- クロスフェーダー

- マスター出力の音量調整

- イコライザー (HI / MID / LOだけの簡易なものが各入力についている事が多い)

- モニター出力音量調整フェーダー

- モニター出力Cueボタン(切替スイッチの場合もあり)

ターンテーブル

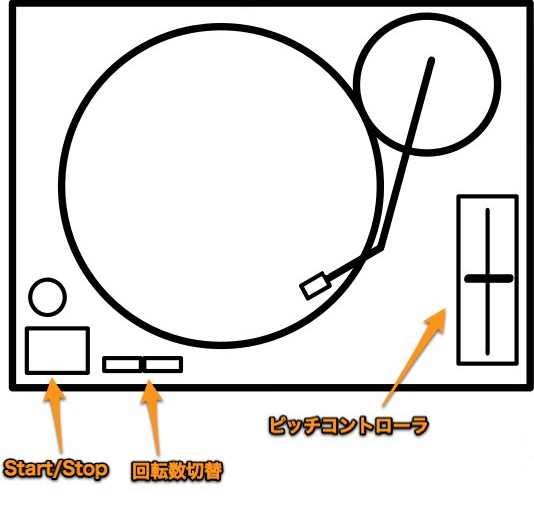

次にターンテーブルに多くの機種でついているのは下記です。

- スタート/ストップスイッチ

- ピッチコントローラ

- 回転数切替スイッチ

では楽曲をつないでいく為の操作の流れをご紹介いたします。

楽曲つなぎの手順

1_Cueボタン

ターンテーブルAの曲がプレイされているので、

ターンテーブルBの曲をモニタリングするためにCH2のCueボタンを点灯させる。

2_拍を探す

ターンテーブルBの曲を再生しヘッドフォンでモニターしながら拍の頭を探す。

3_拍にレコードの針を戻す

拍の頭が見つかったら、そこにレコードの針を戻し、

レコードが回らないように(曲が進まないように)手でレコードを抑えておく。

4_テンポの調整

プレイ中の曲の拍頭に合わせて、レコードから手を離し、

ターンテーブルBのピッチコントローラを使用して、

ターンテーブルAの曲にターンテーブルBの曲のテンポが合うように調整する。

*テンポが合うまで上記3,4を繰り返す

5_Bの曲を再生する

テンポがあったらミックスをしたいポイントで上記4の要領で、

ターンテーブルBの曲をスタートする。

6_楽曲音量のミックス

ミキサーのCH2の音量をフェーダーを上げてAの曲にBの曲をミックスしていく。

(この際に自然にミックスしていく為に上手く各EQ,ボリュームを調整etc..)

7_A曲の音量を下げる

ミキサーのCH1の音量フェーダーを下げてターンテーブルBの曲のみにしていく

基本的には上記のような方法が一般的に思いますが、

ジャンルにより様々ですのでこれのみが方法とは思わないようにして下さい。

今回はここまでにし、次回はハードウェアの変化〜パソコンを用いての仕組みについて書こうと思います。

それでは引き続きよろしくお願い致します。

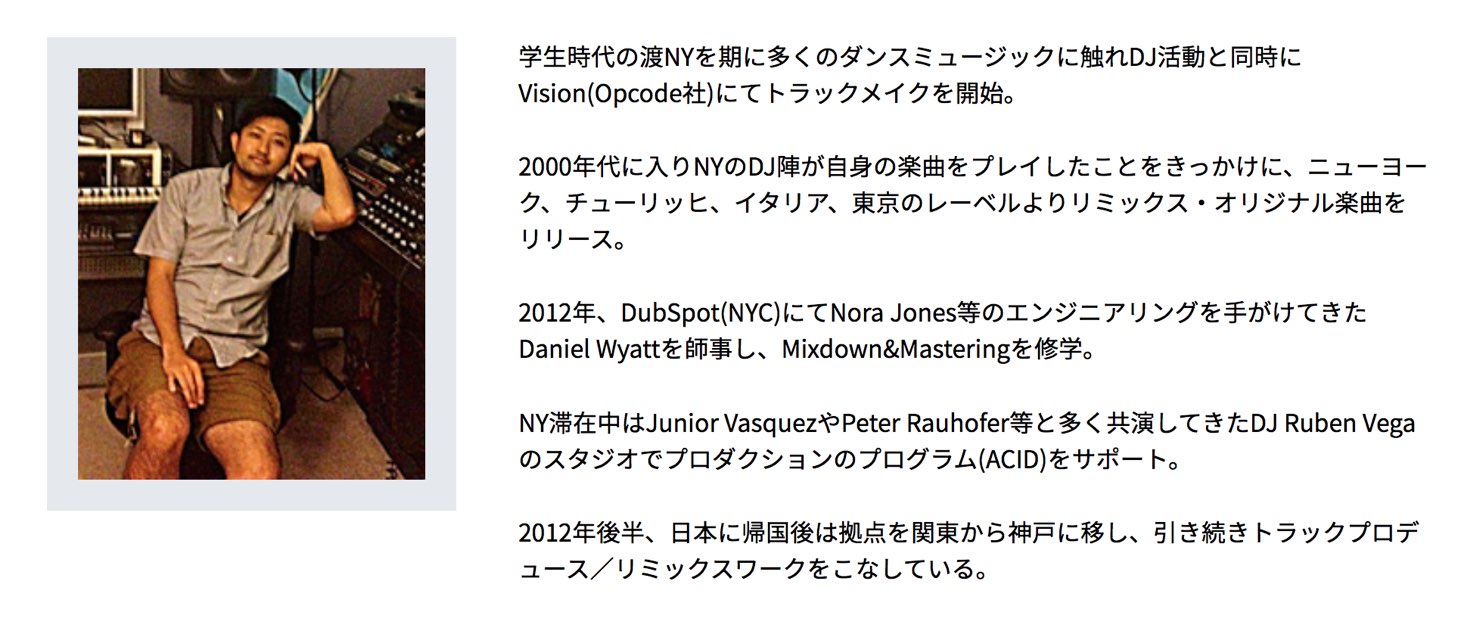

記事の担当 田澤 伸浩/Nobuhiro Tazawa

- CATEGORY:

- DJ Traktor 使い方