2_ Mojito 使い方 AMP / Filterについて Studio One

Mojitoを使い、シンセサイザーの基本_ADSRをマスター

StudioOneに標準装備されているシンセサイザー「Mojito」

非常にシンプルな構造ですが、

しっかりとシンセサイザーの基本を学ぶことができます。

ここではシンセサイザーで必要不可欠な

「ADSR」を中心とした解説を行なっています。

Mojitoへの動画アクセス

動画ポイント_AMPのコントロール

「AMP」部分では単純に「音量」がコントロールできます。

その隣の「Velo」は「ベロシティ」の略で、

MIDIベロシティによって影響を受ける音量を決定します。

- ツマミがデフォルトの中央ではベロシティの影響を一切受けず、音量は変化しません

- ツマミを中央から右に回すほどベロシティ値に忠実に強弱がつきます

- ツマミを中央から左に回すほどベロシティ値と逆に強弱がつきます

(ベロシティ値が大きいと音が小さくなります)

「ベロシティ」に関しての設定は以下URLにて解説を行なっています。

https://sleepfreaks-dtm.com/wordpress/for-beginner-studioone/edit-velocity/

動画ポイント_ADSRについて

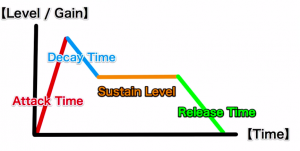

シンセサイザーの醍醐味となるのがこの「ADSR」です。

音量やフィルターの値を時間軸で変化させることができます。

- A_鍵盤を押してからどの位の時間をかけて音量が大きく(最大値)なっていくか?

- D_下記サスティーンで設定した音量まで、どの位の時間をかけ下げるのか?

- S_アタックが最大音量に達した後、どの位の音量まで下げるか?

- R_鍵盤を離した後、どの位残響を残すのか?

「ADSR」に関しての設定は以下URLでも解説を行なっています。

https://sleepfreaks-dtm.com/wordpress/synth-basic/synth-am/

動画ポイント_ローパスフィルターについて

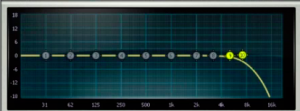

フィルター部分は音の周波数を削り音色を調整することができます。

この「Mojito」に搭載されているフィルターは「LP(ローパス)」と呼ばれ、

高音域を削る働きをします。

ローパスをEQで表すと上記ようになります。

太い音を作る際に向いているタイプといえます。

「Cutoff」でどの位、高音を削るのか?を決定します。

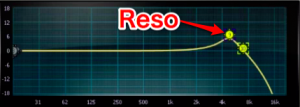

「Reso(レゾナンス)」からはカット部分を意図的に持ち上げ、

音へクセをつけるために使用されます。

EQで表現すると上記のようなイメージとなります。

動画ポイント_フィルターエンベロープについて

この「Envelope」を使用することで、

上記で説明を行なった「ADSR」の動きをフィルターにも適用することができます。

音色が徐々に変化していく音色作りが可能です。

- Envelopeを右に回すと現在のカットオフ値がADSRの値に合わせ右に移動します

- Envelopeを左に回すと現在のカットオフ値がADSRの値に合わせ左に移動します

※実際にカットオフのツマミが動く訳ではありません。サウンドのみが変化します。

※アンプとフィルターのADSRは共通のものとなります。

多くのシンセサイザーではこれら「ADSR」はそれぞれ独立しています。

このような記事も読まれています

シンセサイザーの定番 Massive

もはや不動の人気を築いた定番シンセサイザーです。わかりやすいインターフェイスでサウンドメイキングも行いやすく、EDMからPOPSまで幅広く使用することができます。

NEXUS 2

EDMの定番シンセサイザー。一度は聞いたことがあるサウンドを、難しい知識不要で即楽曲へ使用可能です。

「FM8」

高機能なFMシンセサイザー。6つのオシレーターを自由に掛け合わせ、多彩なサウンドを作成することができます。

Omnisphere

なんと言っても「高音質」膨大な高音質プリセットが備わっているため、シンセサイザーの知識が無くとも非常にクオリティの高い楽曲が作成できます。

Reaktor_フリー音源のダウンロードと管理方法

Reaktorは自身でシンセサイザーを設計することができるシンセサイザーです。世界中のユーザーが作成したシンセサイザーをダウンロードし、すぐに使用することができます。中にはハード名機のモデリングも多数あります。