いきものがかり「ありがとう」コードアナライズ_7 分数コード(オン・コード)について

ポップスで頻繁に用いられるコードの解決

いきものがかりの「ありがとう」のコードアナライズ第7弾、最終回となります。

楽譜のコード表記で「G/B」や「GonB」などを見たことがある方も多いかと思います。

これは「分数コード」(または「オン・コード」)と呼び、

分母にあたるのは「ベース」、そして分子は、分母の上に乗る「コード」をそれぞれ表しています。

※「G/B」や「GonB」表記の場合

- 「Bass(ベース)」→「B」

- 「Chord(コード)」→「G」

それでは、ありがとうのサビに登場する分数コードを確認していきましょう。

解説対象楽曲

解説動画

1_キーの判別方法

2_コード進行

3_ノン・ダイアトニックコードについて

4_ツー・ファイブ

5_ピボット・コード

6_ダブルドミナントとサブドミナントマイナー

7_分数コード(オン・コード)について(当記事となります)

分数コード(オン・コード)について

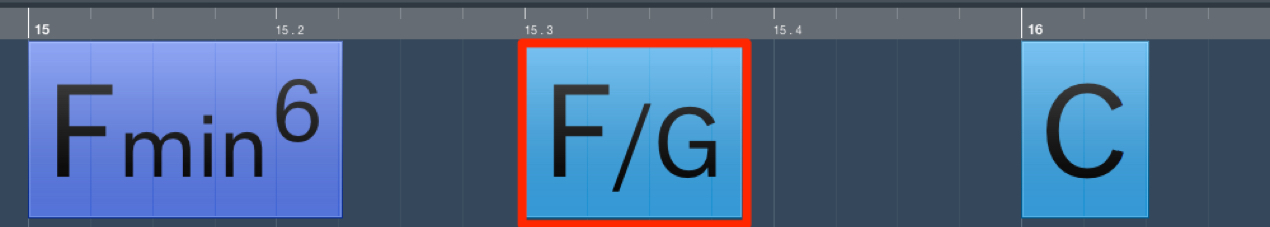

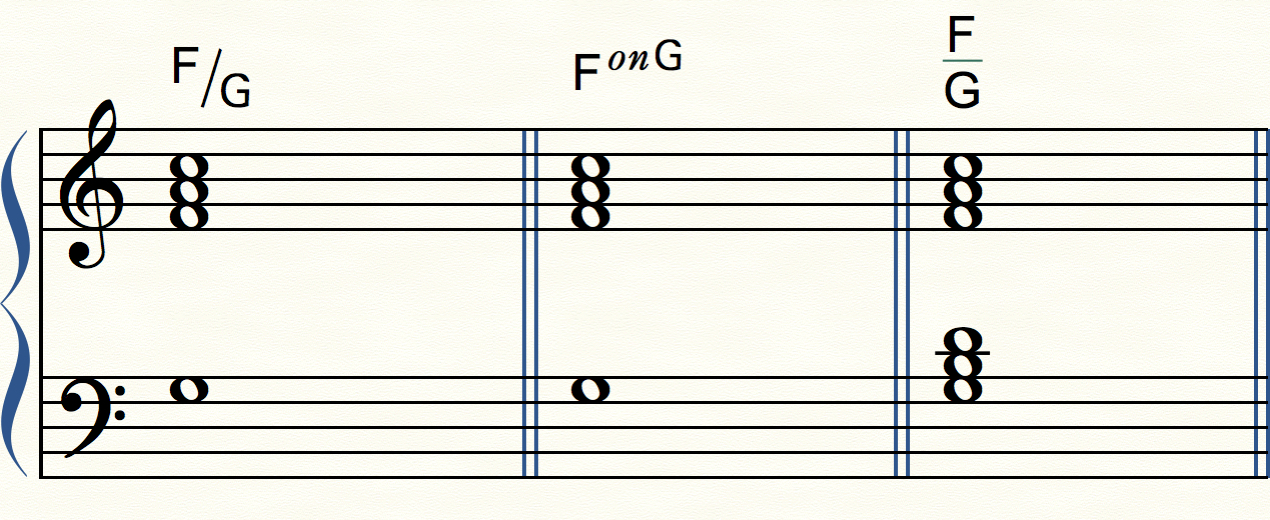

「F/G」はベース音として単音の「G」の上に、コードの「F」が乗っている状態です。

「分母」が単音のベース音、「分子」が和音(コード)です。

これ以外の表記として「F(onG)」(オン・コード)なども見られますが、意味していることは同じです。

一方で、スラッシュでない水平の分数表記が使われることもありますが、

この場合は和音を二つ重ねる「アッパーストラクチャートライアド(UST)」を

意味しているようにも見えます。

このあたりは混用されていますが、実際に解釈に相違がありますので、

できれば明確に表記を書き分けるように心がけましょう。

分数コードのタイプについて

主に、分数コードの機能タイプは、次の2つのケースがあります。

1)ベース音を指定することにより、コードの転回型をイメージさせるもの

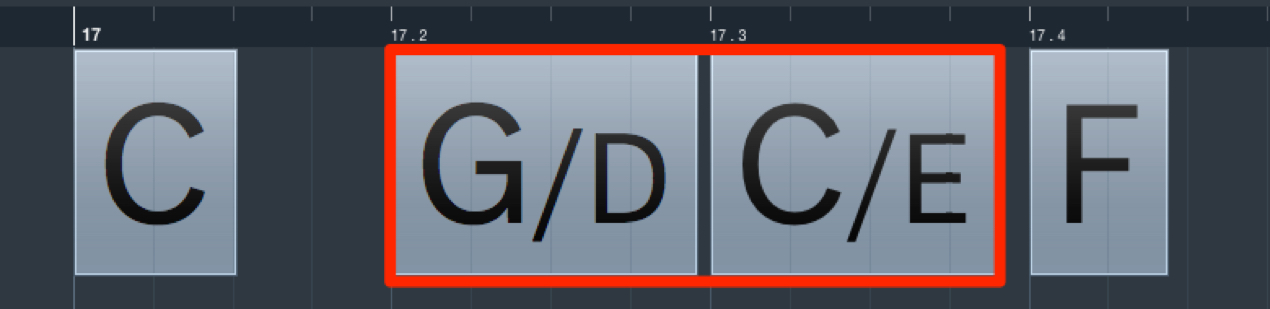

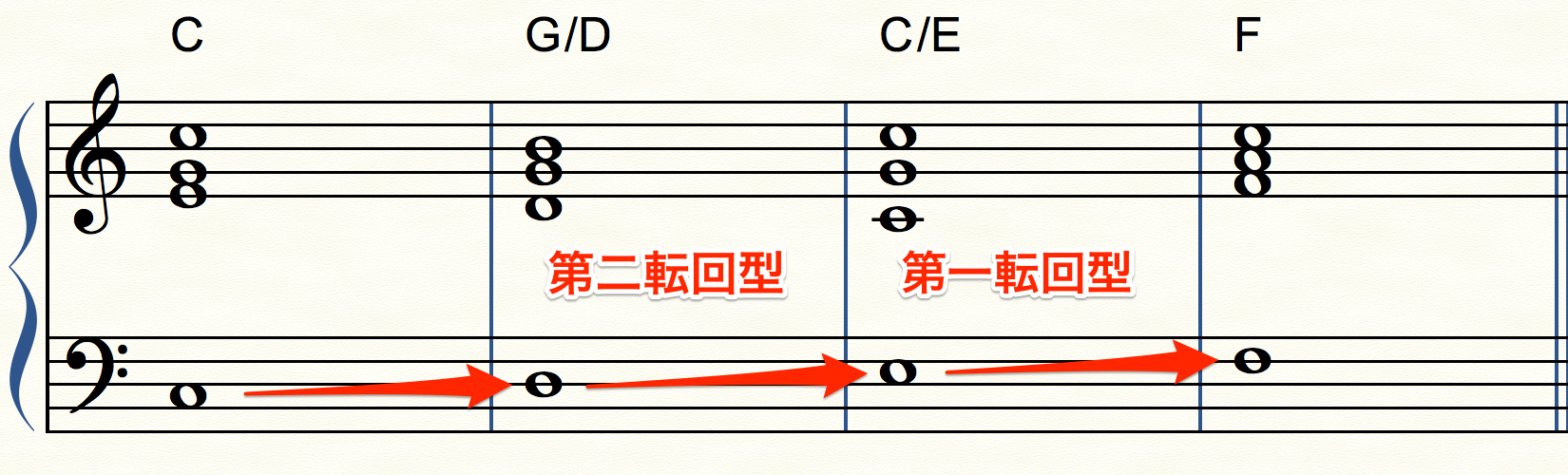

シンプルな「C→G→C→F」というコード進行ですが、

このように「C→G/D→C/E→F」とベース音を指定することによって

ベースのラインが「C→D→E→F」というスケール順に上昇することになり、

安定感のある穏やかな印象を演出できます。

この二つの分数コードは、どちらもコードに含まれる音が、ベース音として指定されているパターンです。

つまり「G/D」は「G」の第二転回型、「C/E」は「C」の第一転回型を用いることになります。

例えば「C→G/B→Am→C/G→F→C/E→Dm7→G」のような

ベースライン・クリシェで、スケールを下行していく、ヒット曲王道パターンも、

この分数コードをうまく利用した代表例です。

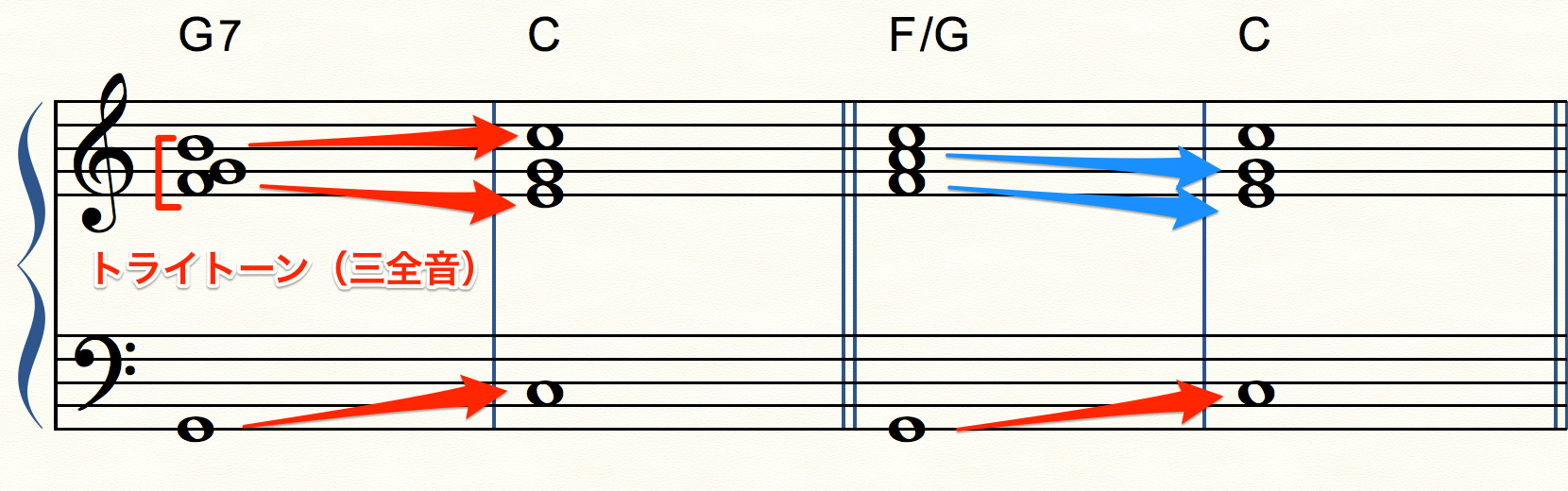

2)ベースがドミナント音で、コード部分がサブドミナントに相当するタイプの分数コード

この曲で使用されているパターンが、こちらです。

ドミナント→トニックへの解決するときに、

ベースのルートモーションが、4度上行(5度下行)の強進行を伴う一方で、

上に乗っているコードは、サブドミナント→トニックの穏やかな終止となり

両方の性質を合わせ持つため、純粋なドミナントの強固なイメージを中和したような、

柔らかな浮遊感を伴った響きとコードの解決になります。

ポップスで頻繁に用いられる理由は、この大袈裟でない、控えめなサウンドがマッチするためです。

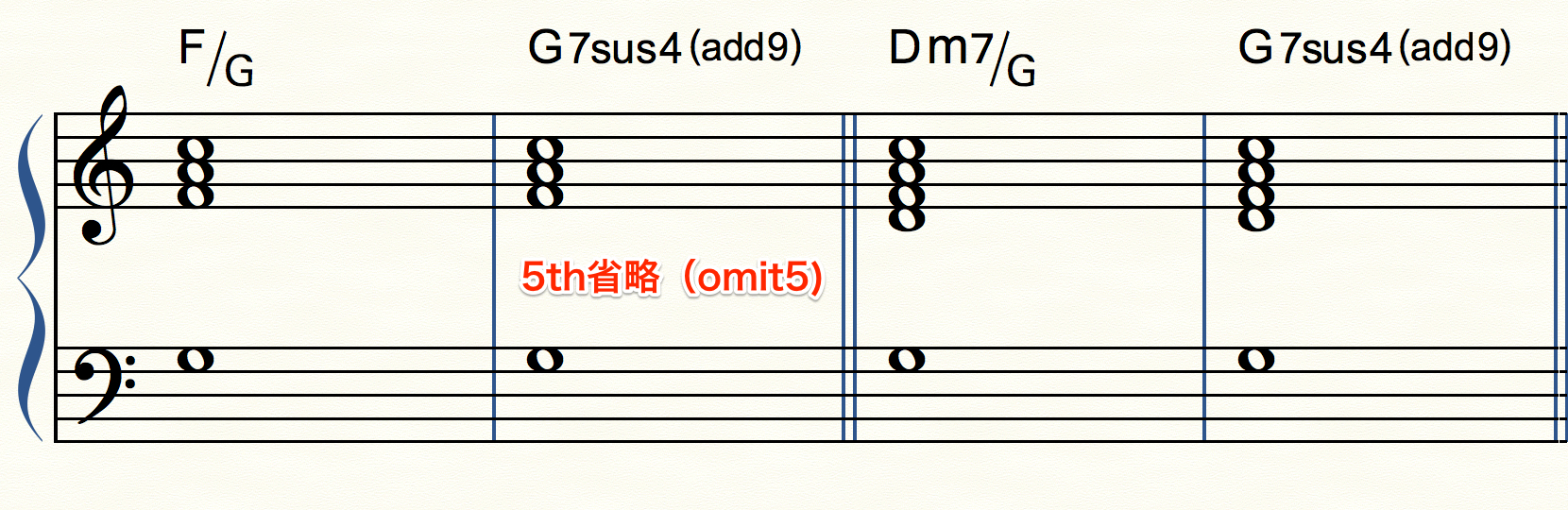

IVの代わりに同じサブドミナント機能であるIIm(7)を使用することもできます。

「F/G」も「Dm7/G」も、コード構成音を比較してみると、ほぼ同じであり、

Gをルートとしたコードの表記に直してみると、

どちらも「G7sus4のadd9」(「F/G」は5thの音が省略された形)に相当することがわかります。

sus4ということで、3rdが含まれないことも、特有な浮遊感のある響きの一因となっています。

まとめ

全7回に渡って、いきものがかりの「ありがとう」のサビを取り上げてまいりましたが、

様々なテクニックが盛り込まれており、作曲時に非常に参考になるかと思います。

ご自身の楽曲にも応用し、コード進行の幅を広げていただければ幸いです。

次回は、また別の楽曲を使用した解説を考えております。

最後までご覧下さり、ありがとうございました。

記事の担当 侘美 秀俊/Hidetoshi Takumi

武蔵野音楽大学卒業、映画/ドラマのサウンドトラック制作を中心に、数多くの音楽書を執筆。

オーケストレーションや、管弦楽器のアンサンブル作品も多い。初心者にやさしい「リズム早見表」がSNSで話題に。

北海道作曲家協会 理事/日本作曲家協議会 会員/大阪音楽大学ミュージッククリエーション専攻 特任准教授。

近年では、テレビ東京系列ドラマ「捨ててよ、安達さん。」「シジュウカラ」の音楽を担当するなど多方面で活躍中。

☟☟著書/作品は下記リンクから☟☟