LFOでフィルターをコントロールする シンセサイザー 初心者講座

LFOの各項目のコントロール

前項では「フィルター」に対して「LFO」を適用するという解説を行いました。

音色が定期的に変化していく効果が実感できたと思います。

そして今回は「LFO側」の設定を解説してきます。

様々な音色を作成する際にも応用できる基本となります。

LFOの項目とフィルターへの効果

「LFO」に必ず備わっているのが「Rate」です。

単位は「Hz(ヘルツ)」となっており、

「0〜30」で調整することができます。

1秒間にLFOの周期を何回繰り返すのか? ということになります。

↑「Rate」を「0〜30」へ徐々に上げていった際のサウンドです。

効果音でも聴く事ができるサウンドです。

Rateをテンポに合わせる

「Rate」をDAW側のテンポと簡単に合わせることができる機能がSyncです。

これにより楽曲に合わせ「トレモロ効果」を作成したり、

最近流行っている「DubStep」のベースラインのような効果を作ることができます。

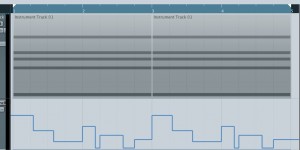

↑「Sync」をオンに変更します。

下の「Rate」表示が変更され、DAWのテンポに従う形となります。

現在は「1/16」となっています。

これは左が小節、右が音符 をあらわします。

1小節にLFOの波をに16回繰り返すという意味です。

16分音符ということになりますね。

この「RateSync」を「オートメーション」で

動かすと以下のようなサウンドを作ることができます。

テンポに合った音符で演奏してくれるため、非常に扱いやすいです。

オートメーションに関してはコチラから各DAWをご参照ください。

LFOの波形を変更する

この部分では「LFO」の「波形」を選択できます。

選択する波形によって音色変化が変わってきます。

波形に関してはコチラで解説をしています。

注意点は「LFO」自体は音程を持っていないため、

「LFO」の動きのみに影響を与えます。

まずはざっくりと覚えてしまってください。

- サイン波 : 滑らかな変化が特徴です

- ノコギリ波/三角波 : カーブがきつくなるため、効果がくっきりします

- スクウェア波 : 中間がありません。

電気のスイッチと同じと考えればわかりやすいです。値は「0(off)か100(on)」となり

最低値か最高値で推移します。

↑ 波形を選択した後は、

「Shape」で波形の形を整え、楽曲/テンポ感に合うよう調整をします。

楽曲聴きながら動かし、最適値を探していくのがオススメです。

※シンセサイザーによってはこの「Shape」がないものあります