「SubLab XL」最高峰のサウンドクオリティを誇る エレクトロベース音源

ベース帯域に特化した最強のインストゥルメント

今回はFuture Audio Workshop社の「Sublab XL」を紹介いたします。

Sublab XLは、ベース帯域に特化したインストゥルメントプラグインです。

現在主流のHIP-HOPやEDMにおいて、特に迫力を出すのが難しいとされるベーストラックを力強くサポートしてくれます。

ここでは、このSublab XLの特徴や使い方を解説していきます。

動画

SubLab XLの概要・使い方

今回のSublab XLを使って楽曲を制作しました。

一度お聴きください!

マクロ画面、シンセ画面の紹介

Sublab XLはプリセットが非常に優秀で、その後のミックスが不要に思えるほどのクオリティを誇ります。

マクロ画面では、プリセットから素早く目的のサウンドにアクセスできます。

これら2つのマクロをコントロールするだけで簡単にイメージに近い音を作成することができます。

初心者の方から多くのジャンルを制作されてきた上級者の方まで有用であるといえます。

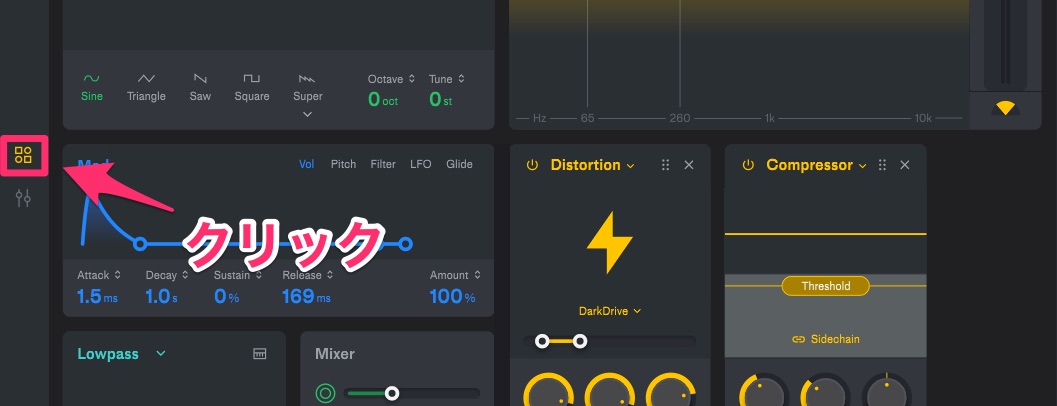

ここからもう少し細かくサウンドを編集したい場合は下記のシンセサイザーウィンドウへ移ります。

シンセ画面の各セクション紹介

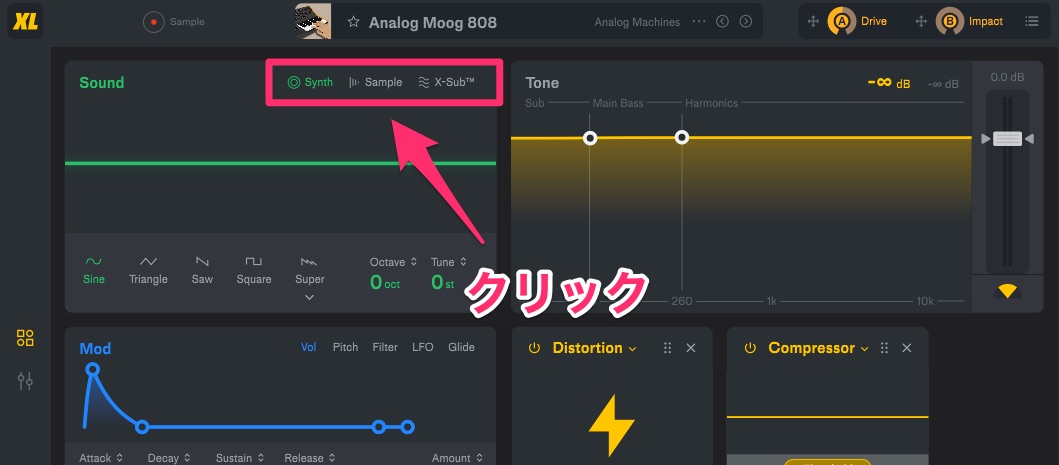

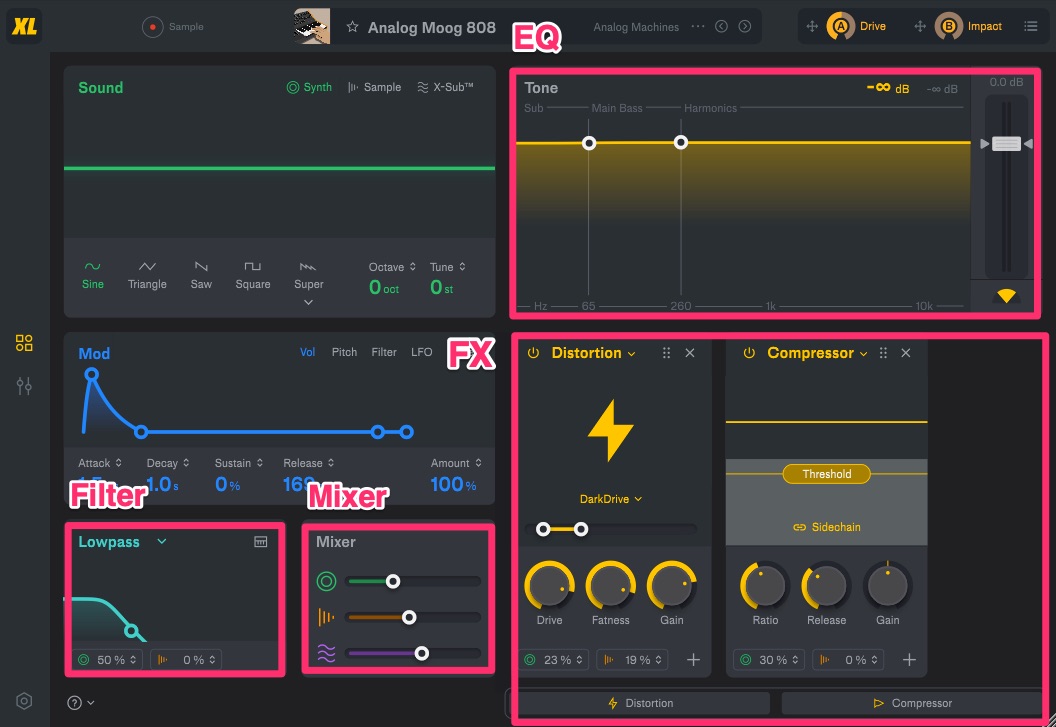

シンセサイザーウィンドウでは、現在指定されている音色をさらに細かく編集することができます。

細かくセクションが分かれており、Sound,Mod,Filter,Mixer,Tone,Fxの6つで構成されています。

Soundセクションでは、シンセサイザー、サンプラー、サブオシレーターの3つを組み合わせて音色を作成します。

この3つの組み合わせでより柔軟なサウンドメイクが可能となっています。

シンセサイザーでよく目にする5つの基本オシレーターを選択でき、サンプラーでは自分の好きなベース・キックのサンプルを取り込むことができます。

サブオシレーターは、TRAPなどで特に重要な超低音部分の響きを補強するセクションです。

これらプリセットの組み合わせを確認して、サウンドメイクの学習を行うのもお勧めです。

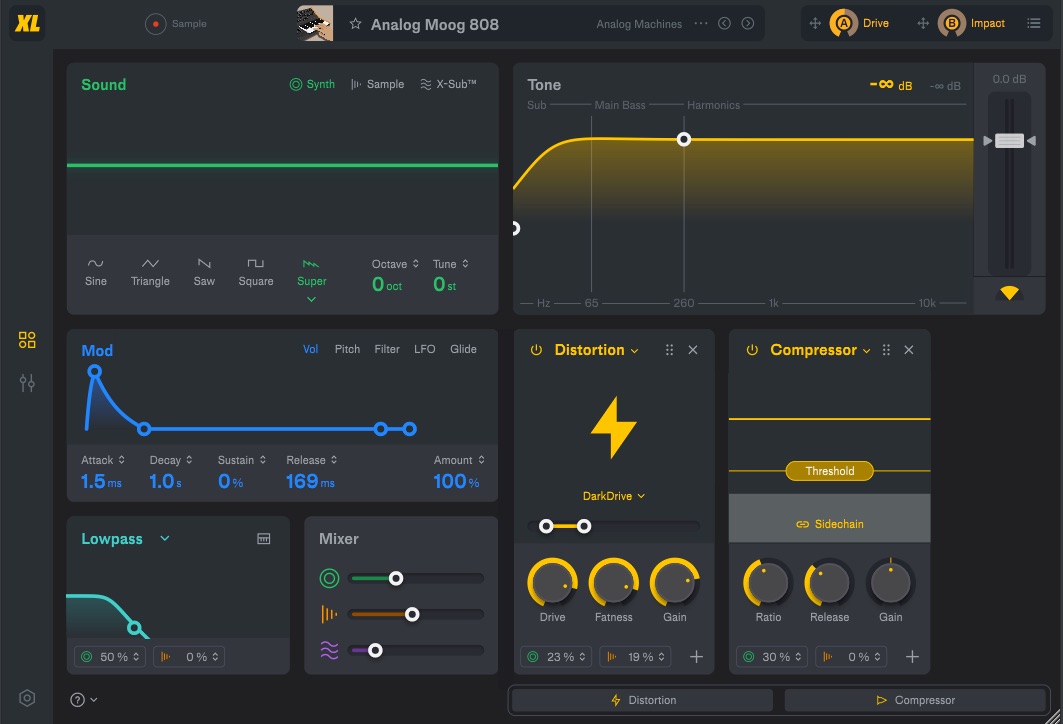

近年のHiphopでは、「808」と呼ばれる重低音が特徴的なベースが多用されますが、Sublab XLはこの808の音作りに特化しています。

私の使い方を1つご紹介します。

まずお気に入りの808のサンプルをサンプラーに取り入れます。

この808をより目立つサウンドにするため、シンセサイザーを使って高域を、サブオシレーターを使って低域を補強していきます。

この際、画面右上に各オシレーターの帯域が表示されます。

帯域により、現在どのような処理を行なっているのか?を視覚的に把握可能です。

Modセクションでは、音量・フィルターのエンベロープ。そしてグライドの長さを調節できます。

ベーストラックの音の長さは楽曲全体のグルーブ感に大きな影響を与えるため、この辺りを細かく調節できる点も当製品の特徴といえます。

製品全体のバランス

音色全体にFilterを適用。シンセ・オシレーターのボリュームバランス調節。また重要なベース帯域に絞った、独自の使いやすいのEQ。様々なエフェクトなど。

多彩でありながら各項目が使いやすく、ストレスフリーなサウンドメイクが行えるように設計されています。

画面の構成も優れており、一見して非常に見やすく、アクセスしやすいという点も気に入っています!

いかがでしたでしょうか?

ベーストラック制作中に、音作りがうまくいかない、理想の「808サウンド」がなかなか作れない。。。

そのような経験のある方にお勧めしたいプラグインです。

特にSublab XLから追加されたマクロよって初心者の方でも簡単な音作りが可能となっています。

より細かい音色のコントロールから、ビートメイクを仕事にしていきたい上級者にも向いています。

また、同社からSublab XLの拡張プリセットパックも販売されています。

TrapやDrillなどといった専門的なジャンルにも即戦力となるサウンドが揃っていますので、ぜひチェックしてみてください。

最後までお読みくださり、ありがとうございました。

記事の担当 松下 真也/Shinya Matsushita

18歳から独学で作曲/DTMを学び始め、洋楽やK-POPなどのダンスミュージックに強く影響を受ける。 これをきっかけとして、音楽文化の急成長が見込める韓国へ留学。 韓国から帰国後、2年の独学期間を経て日本の音楽事務所に所属。音楽プロデューサーを担当し、多数の経験と実績を積む。 2021年に大手音楽事務所へ移籍。Dance Pop/Trap/UK Drillなどグローバルトレンドを網羅したサウンドを武器として多数のアーティストへ楽曲提供を果たす。 その後に独立を果たし、株式会社Bill's Houseを設立。 ボーカルレコーディングスタジオを経営しながら、ビートメイク/レコーディング/ミックスなど音楽活動を精力的に行なっている。

Bassトラックを強化するプラグイン【SubLab XL】の特徴&使い方

Sublab XLはベース帯域に特化したプラグイン。

現在主流のHIP-HOPやEDMにおいて、特に迫力を出すのが難しいとされるベーストラックを力強くサポートしてくれます。

動画:https://t.co/kU2DdXl4v4記事:https://t.co/6qR8k5uor5#DTM pic.twitter.com/CDOLRKlSCB

— SLEEP FREAKS (@SLEEPFREAKS_DTM) February 17, 2023