FORMの使い方 【Native Instruments】

KOMPLETE11にも収録されているNIのNEWシンセ「FORM」

“アドバンスド・モーフィング・サンプラー”と銘打たれたFORMは、サンプルをベースに、再生方法やシンセシスによる柔軟な加工を可能にした、非常に魅力的なシンセです。

KOMPLETE11 ULTIMATE 及び KOMPLETE11に収録されています。

ここでは、「FORM」の使い方を解説します。

Formの使い方 動画 : 基本概要

FORMの起動

FORMは、REAKTOR6内で立ち上げます。

- 左上の虫メガネマークから、Playerタブを開きます。

- 「Form」フォルダを選択します。

- 「Form.ens」をメインのウインドウ内にドラッグ$ドロップします。

プリセットの呼び出し

プリセットも豊富に用意されていますので、まずはどんな音が出るのかを確認していきましょう。

- 虫メガネの隣のリストアイコンをクリックします。

- 「Factory」の中に、カテゴリー別でプリセットが格納されています。

マクロコントロールで大まかに音色をいじる

メイン画面の下に4つのマクロコントロールつまみ配置されており、ここでプリセットの音色を大まかに変えていくことができます。

シンセの細かい操作が苦手だという方でも、ここをいじるだけで、それなりにプリセットをカスタマイズすることができます。

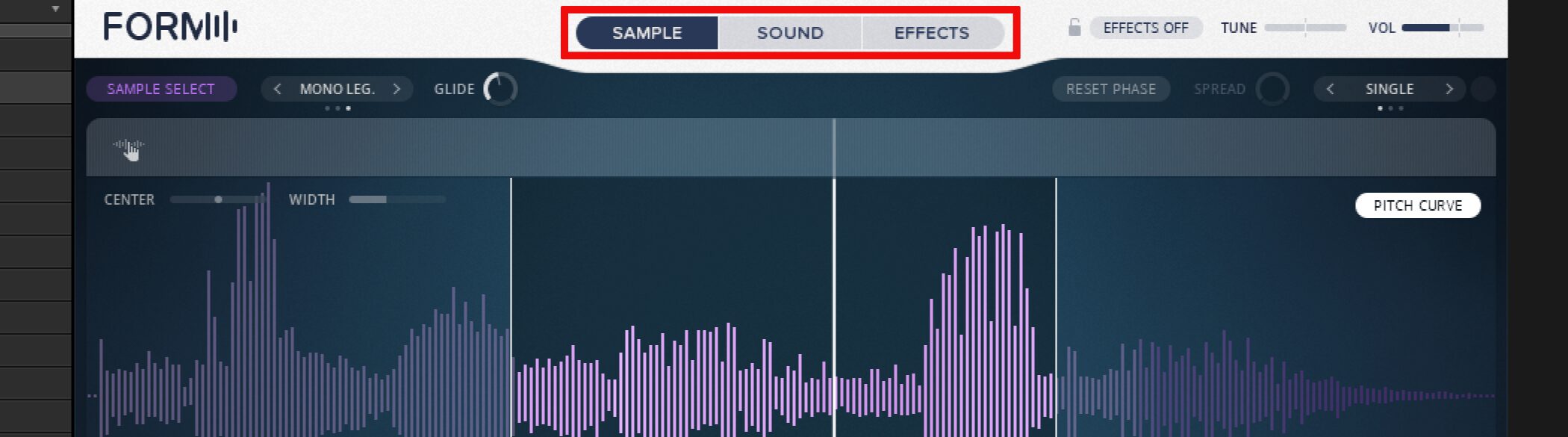

3つのセクションで音色を作り込む

更に音色を細かくいじって、オリジナルの音色にしていきたいということであれば、画面上部に配置されている「SAMPLE」「SOUND」「EFFECTS」という3つのセクションを切り替えながら行います。

SAMPLEセクション

SAMPLEセクションでは、音作りの元となるサンプル波形の再生方法について設定を行っています。

(詳しくは以降で解説していきます)

波形の中にある白い線をドラッグし、再生開始位置(左)と再生範囲(右)を決めていきます。

また、線に囲まれた部分をドラッグすると、範囲を保ったまま移動することも可能です。

SOUNDセクション

SOUNDセクションでは、オシレーターやFX、モジュレーション等によって、サンプルを加工していきます。

サンプルベースですが、原型を留めないくらいに劇的な変化を与えていくことも可能です。

- FORM OSC

ピッチやパン、フォルマント(音の特性)、音量等を操作します。 - ADDITIVE OSC

サインもしくはトライアングル波形によりハーモニック要素を加えることができます。ピッチは、原音に対して5度やオクターブといった良い響きが得られる音程に限定されます。 - OSC FX

ここではSHAPERで波形の区切り、DEFORMで音波の速さを決めていきます。ここでかなり過激に音を変化させることができます。

FM変調で音をギラつかせることや、左右に広げること、またMULTIPLYではさらにハーモニック要素を加えることも可能です。

EFFECTSセクション

EFFECTSセクションでは、その名の通り作ったサウンドに複数のエフェクトをかけることできます。

DYNAMICSやDELAY、REVERBといったお馴染みのものもありますが、なんといってもFORMの特徴的なエフェクターは「FREQUENCY SHAPING」です。

周波数帯を2つにスライスし、それぞれ位置、幅、音量などを操作することができます。

特定部分の倍音を強調したり、またそれをLFOなどで動かすこともできるので、動きのある音を作ることも可能です。

FORMでオリジナルサウンドを作る

次に、基本の使い方から一歩進んで、オリジナルのサウンドを作るといった応用的な使い方を学んでいきましょう。

FORMはサンプルをベースに、今までにないアプローチで音色やループを生み出すことができます。

前項でご紹介した、「SAMPLE」セクションを中心に取り上げていきます。

Formの使い方 動画 : 応用編

設定のリセット

FORMで音作りを行う際は、まず設定をリセットしてしまいましょう。

やり方はとても簡単です。

- 左下の「RESET SOUND」ボタンを押します。

- 同じ場所に赤い「CONFIRM」という文字が出ますので、もう一度押します。

音源ファイルの読み込み

リセットが済んだら、サウンドの元となる音源ファイルを読み込みましょう。

まず上のSAMPLE SELECTをクリックします。

その後、FORM画面内に音源ファイルをドラッグアンドドロップします。

PREVIEWボタンで視聴し、問題なければ、「LOAD SAMPLE」を押して読み込み完了です。

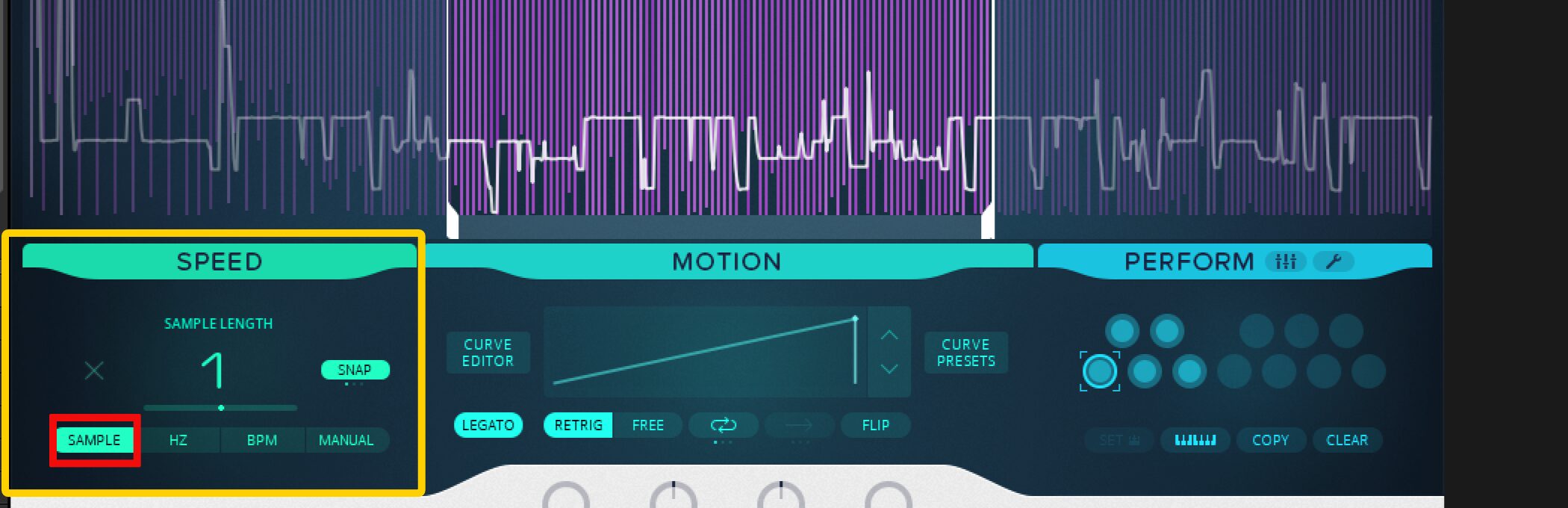

再生速度の変更

読み込んだ音は左下の「SPEED」セクションで再生速度を変更することが可能です。

- SAMPLE: 倍数によって再生速度を変更します。

- HZ: 秒間の再生回数によって速度を変更します。

- BPM: ホストDAWのBPMに合わせて速度を変更します。

MOTIONによるサウンドの加工

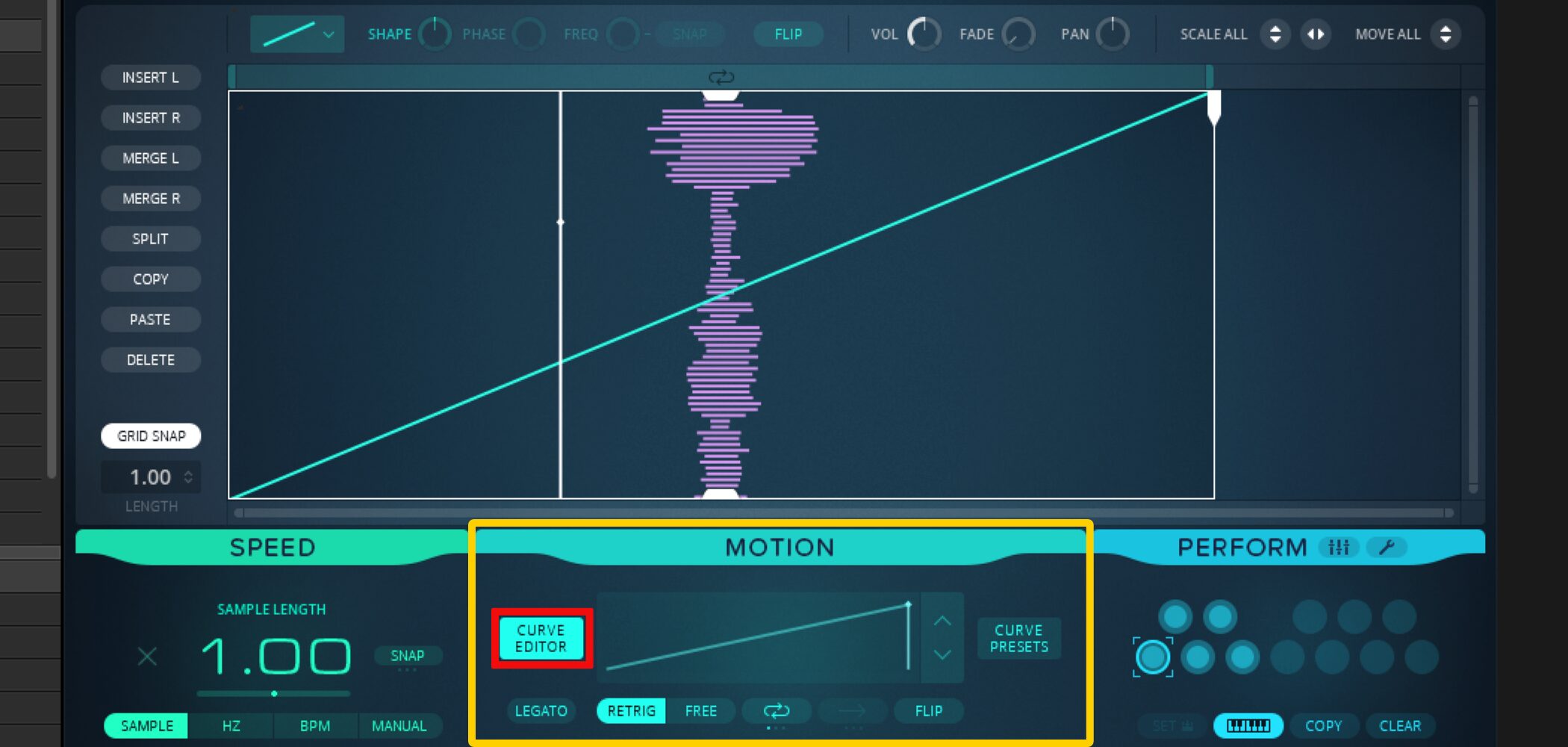

CURVE DESIGNERの概念

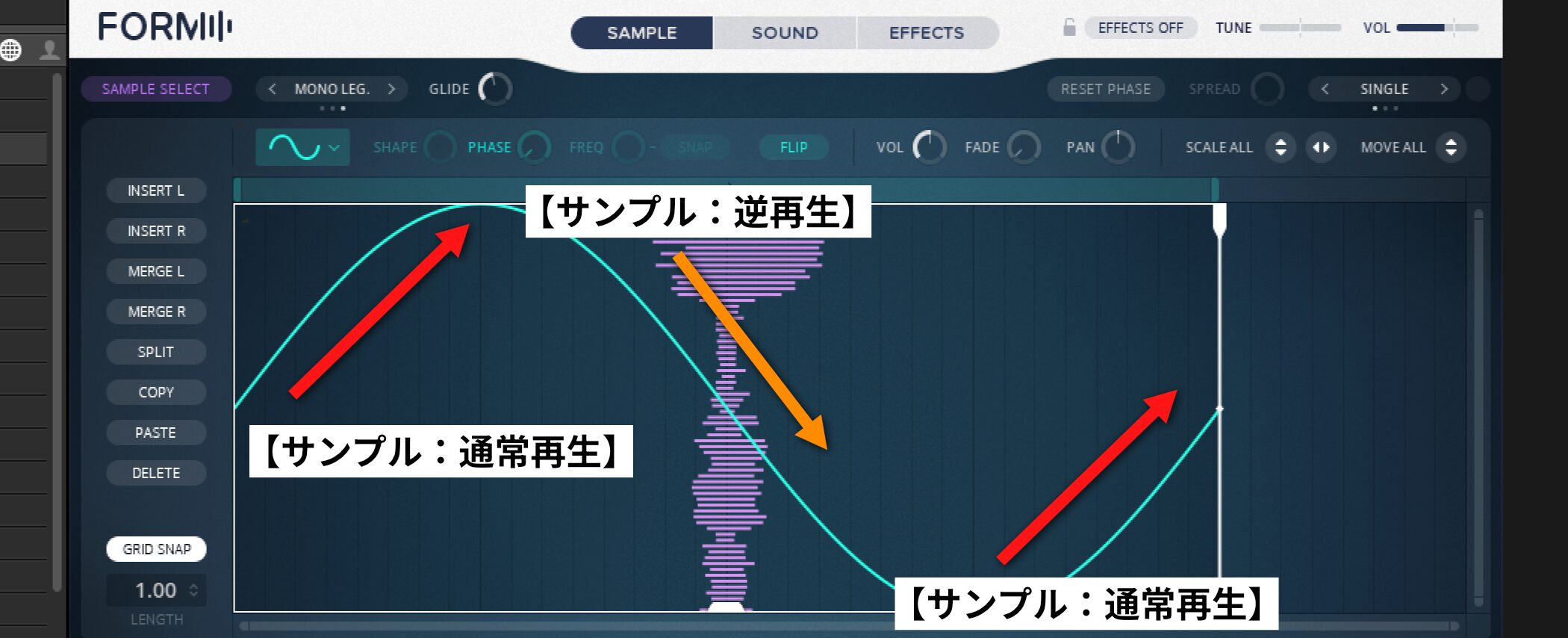

中央下にMOTIONのセクションでは、一風変わった再生方法をデザインすることができます。

まずは、「CURVE EDITOR」をクリックしましょう。

波形が縦に表示され、左下から右上に向かって対角線が引かれている画面となります。

これは、元のサンプル通り(順方向)に一定速度で再生することを表しています。

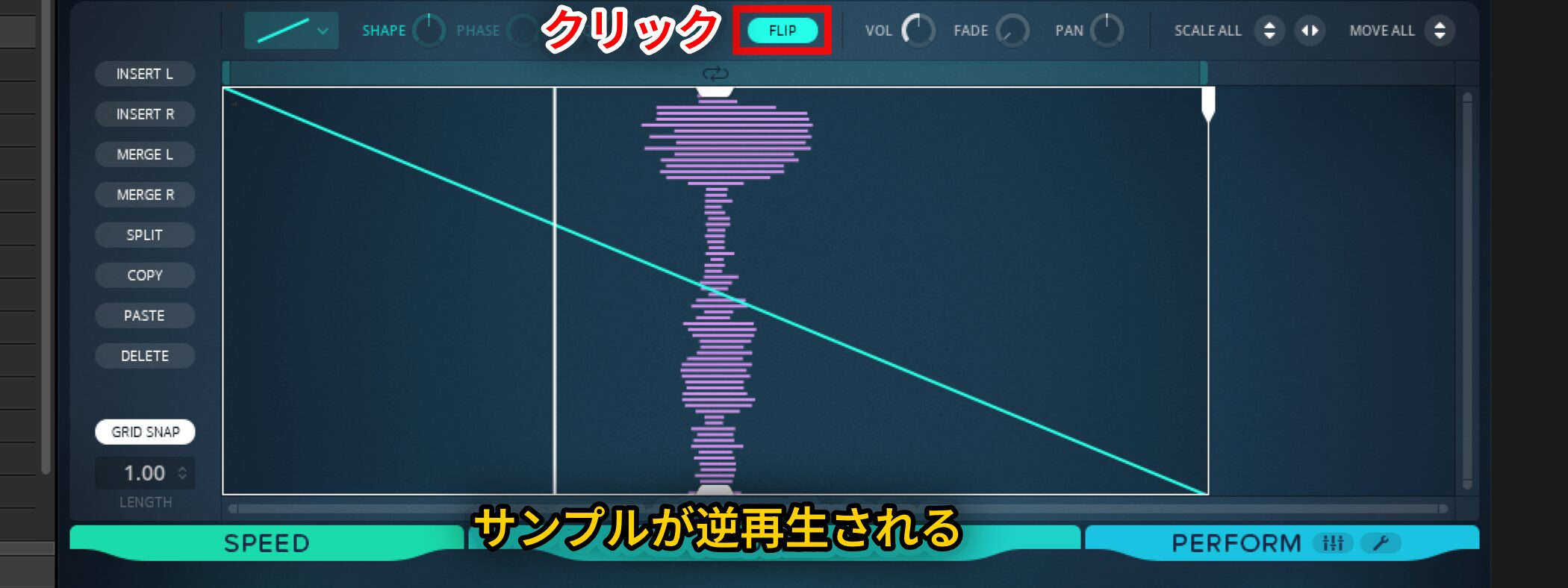

上の「FLIP」ボタンを押すと対角線の向きが変わり、逆再生になります。

さらに、左上の「SHAPE」ツマミを回すと対角線が曲線になり、再生速度が速い部分と遅い部分を作ることが可能です。横軸に対して角度が急な部分は速く、緩やかな部分は遅く再生されます。

(下の例は、順方向で、最初は速く、後半になるにつれ遅く再生される設定)

線のプリセットも多数用意されており、サイン波のような形状を選ぶことも出来ます。

通常再生から逆再生に移行し、また通常再生に戻るという非常にトリッキーな再生となります。

サンプルの編集

MOTIONセクションでは、サンプルに対して様々な編集を行うことが可能です。

今回のサンプルはBPM120の1小節分の長さですが、まずこれを変更してみましょう。

CURVE DESIGNERの右上にある白い部分をドラッグすると、左右に伸縮させることできます。

その際、左下の「LENGTH」という項目を参考にしてください。画像では「0.50」となっているので、元の長さの半分、すなわちBPM120で2分音符分の長さになったということです。

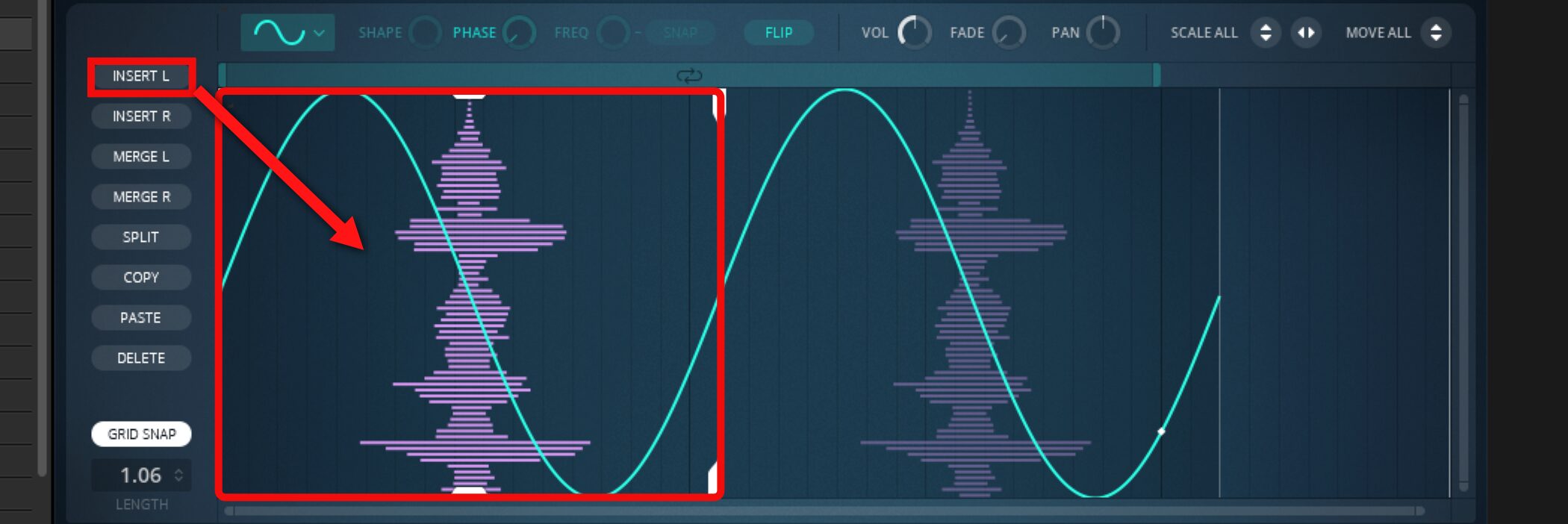

次に左のメニューから、「INSERT L」をボタンを押してみましょう。

元の波形が左側に挿入されました。そして、再生のカーブが繋がっていますね。

LENGTHが0.50から1.00になった点にもご注目ください。

消したい場合は、一方の波形を選んで「DELETE」を押せばOKです。

「SPLIT」をボタンを押せば、選択している波形を半分にして複製することが出来ます。

上の画像のように、それぞれの波形に別の再生カーブを割り当てたり、FLIPさせることも可能です。

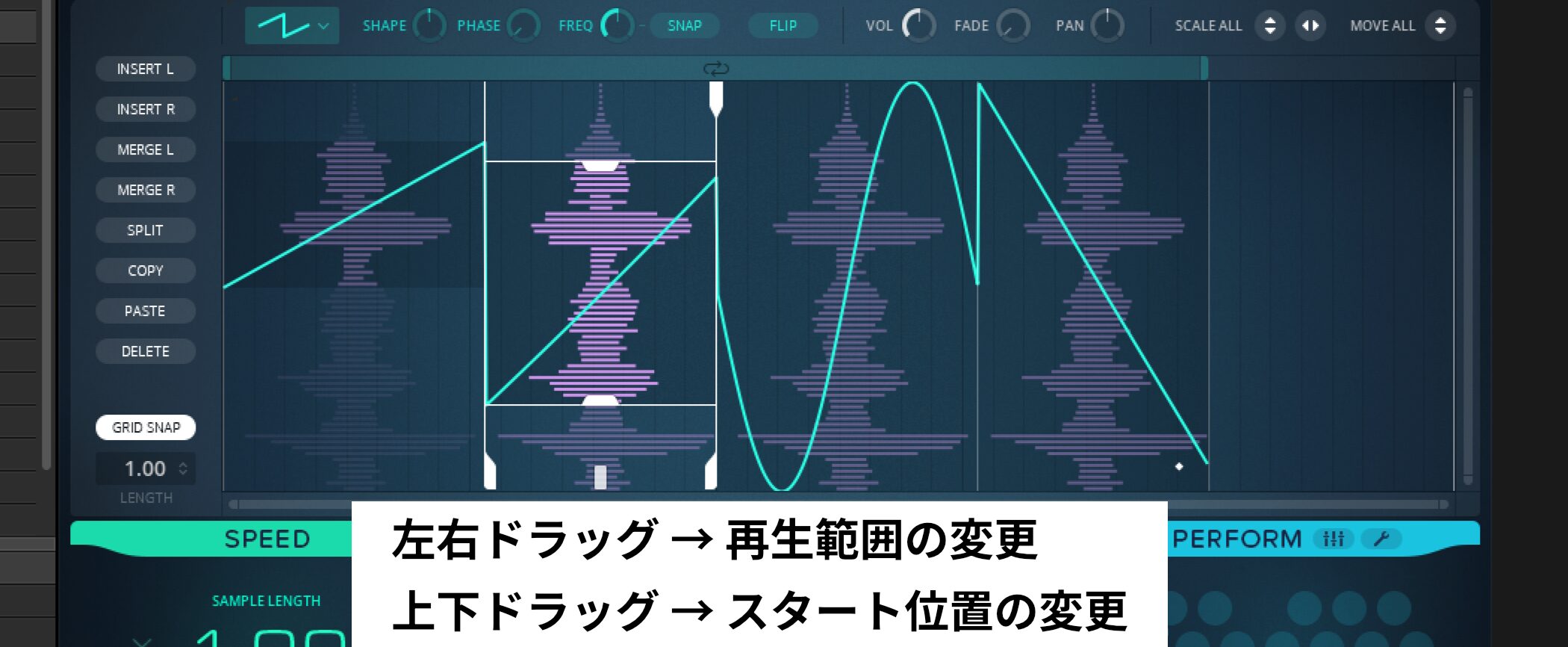

もう一歩進んで、それぞれの再生範囲を変えてみましょう。

各波形を左右にドラッグすることで再生範囲の変更、上下ドラッグでスタート位置を変更できます。

あとは、境界線の白い部分をドラッグして長さを変えたりしながら、好みのサウンドを作ってみましょう。その際、LENGTHが1.00になるように調整すれば、ちょうど1小節分となります。

ループと再生方向の変更

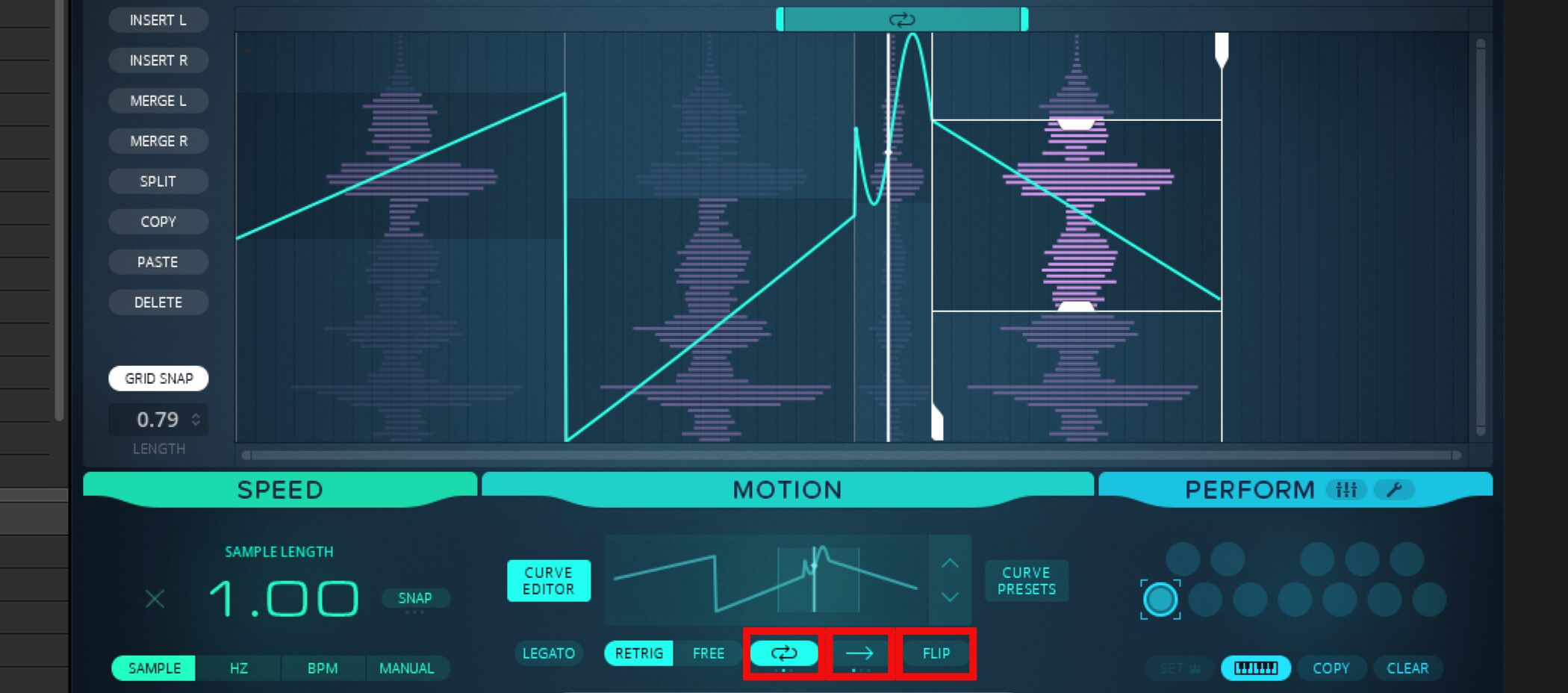

再び下のMOTIONメニューに戻ります。

ここではループの設定や再生方向の変更を行うこともできます。

- 中央のループボタンを押すと、ループ範囲が表示され長さを調整できるようになります。

- 矢印ボタンでは再生方向を設定します。「↔︎」は範囲を往復しながらループします。

- FLIPで全体の上下を反転させることができます。

MACRO CONTROLの設定方法

「MACRO CONTROL」は自由にパラメーターをアサイン可能なツマミで、ライブパフォーマンスやオートメーションの書き込みの際に活躍します。

前項でプリセットを選んだ際にはすでにパラメーターがアサインされていましたが、もちろん自分で好きなパラメーターを割り当てることができます。

こちらも方法はとても簡単です。

アサインしたいツマミの名前の部分(例ではFORMANT)をクリックすると、以下のようなポップアップが表示されます。

- 「-」(ブランク)となっているボックスをクリックします。

- 「MACRO」を選択します。

- アサインしたいツマミを選択します(今回はM1)。

- 「M1」ボックスの上のバーの部分で上下にドラッグします。

上にドラッグするとMACROツマミと順方向、下だと逆方向の動きとなります

一つのMACROに複数のパラメーターをアサインすれば、同時にコントロールすることが可能です。

PERFORMの設定方法

最後に、「PERFORM」セクションについても簡単に触れておきます。

こちらは、作成したサウンドをキースイッチとして鍵盤に割り当てることができる機能です。

各○印は鍵盤に対応しており、項目名の隣のスパナアイコンをクリックすれば、現在割り当てられているキースイッチのオクターブ範囲を確認・変更することができます。

最初から点灯している鍵盤(デフォルトではC3)には、実はこれまで作成していたサウンドがすでに割り当てられています。

新たなサウンドを割り当てるには、空きの鍵盤を点灯させ、音作りを行っていく、という仕組みです(何か一つでもパラメーターに変更を加えた時点でキースイッチとして機能するようになります)。

また現状のサウンドをコピーし、それを他の鍵盤に割り当てることも可能です。

- コピーを行いたい鍵盤を選択し、「COPY」ボタンを押します。

- COPYボタンが点滅している間に、貼り付けたい鍵盤をクリックします。

既存のサウンドをベースに手を加えていきたい場合に便利ですね。

キースイッチ使用時の注意点

- アサインしたキースイッチを演奏したり、打ち込み等で用いる場合は、鍵盤アイコンを点灯させます。

- キーボードが反応しない場合は、鍵盤とキースイッチを同時に押してみてください。

以上、FORMの使い方のポイントをお届けいたしました。

これまでにないタイプのシンセなので、自由な発想で使っていただければ、様々な可能性を秘めていると思います。

ぜひこの動画・記事を参考に使い倒してみてください。