楽曲クオリティがワンランク上がるコードのギミック|各コードサウンドの変化を把握しよう!

和音の付け方で雰囲気は一変!コードの装飾方法を解説

今回はコード進行に焦点を当てた【コードの味付け】をテーマにした解説をお届けします。

同一のコード進行であっても、重ねる音によって楽曲の雰囲気は大きく変わり、和音づけの引き出しを増やすことは、楽曲制作において重要な項目です。

ここでは、1つのコード進行に対して異なる4パターンの和音づけを行い、それぞれが持つサウンドの特徴や雰囲気の違いを把握することを目標に進めていきます。

楽曲クオリティがワンランク上がるコードのギミック

和音づけを行う前のデモトラック

今回和音づけを行うトラックはFメジャーキー(Dマイナーキー)で

コード進行は下記のものをベースに制作しています。

【ⅳmaj】→【ⅴmaj】→【ⅵm】→【ⅰmaj】→【ⅱm】→【ⅲm】→【ⅵm】→【ⅵm】

この基本的なコード進行に対し、4つのパターンで和音づけを行い、それぞれの特徴について深掘りしていきます。

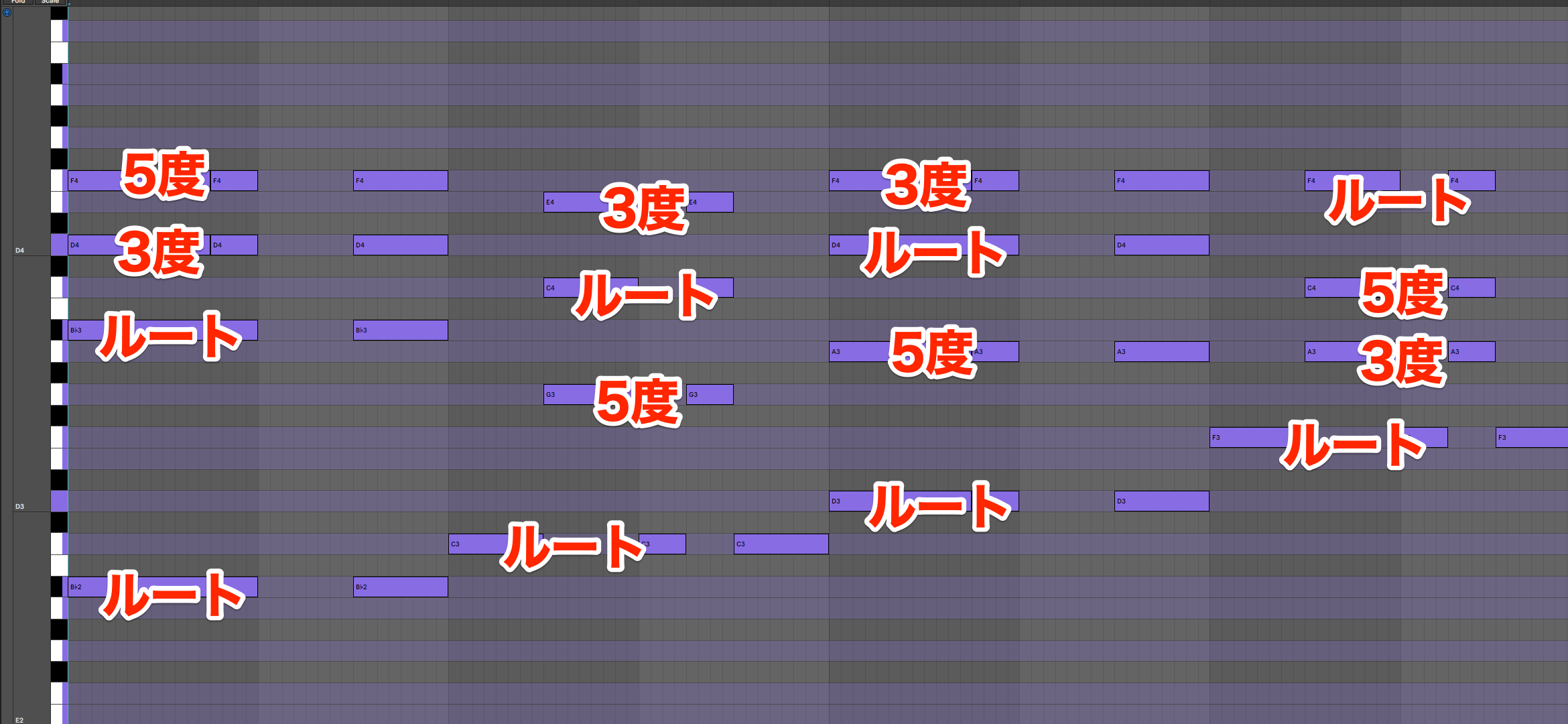

1.パワーコード

パワーコードは、ルート音とその完全五度の音のみで構成されるコードです。

その名の通り「パワフル」な響きが特徴で、明確な和音進行を示すよりも、音楽全体の力強さやエネルギーを表現するために用いられる傾向にあります。

▶️パワーコードを加えたトラック

2.トライアド

トライアドは、3つの音から成る和音のことを指し、音楽理論において基本的な和音であり、ハーモニーの基盤として機能し多くの音楽ジャンルで用いられます。

パワーコードに対しては、ルートから数え3度のノートが加わり、はっきりとした明るさや暗さを演出できます。

▶️トライアドを加えたトラック

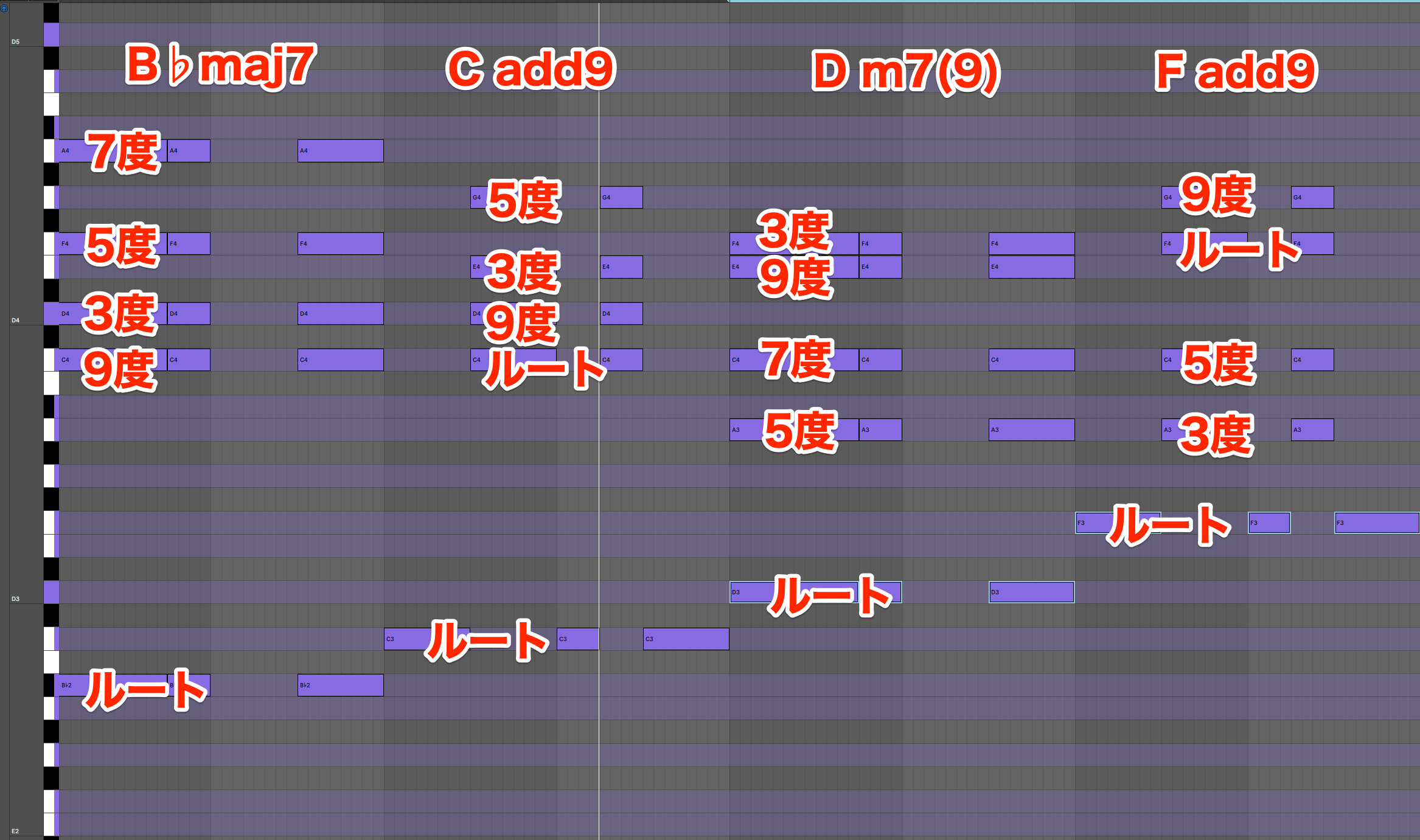

3.セブンス&テンション

セブンスコード(または7thコード)とは、トライアドにルート音からの7度目の音を追加したもの

テンションコードとは、ルート音から9度目、11度目、13度目のノートのいずれか、または複数を使用し、セブンス・テンションともに更なる”緊張感”または”色彩”を加える効果があります。

これらの和音は一般的に”おしゃれな”響きと言われることが多く、曲全体のハーモニーがより豊かで複雑な印象となります。

▶️セブンスおよびテンションノートを加えたトラック

4.ノンダイアトニックコード

ノンダイアトニックコードとは、制作している楽曲のキーまたはスケールに存在しない音を含むコードのことを指します。

曲全体のコード進行に予期しない変化や驚きを加え、新鮮な感覚を与えるために使用されることが多いです。

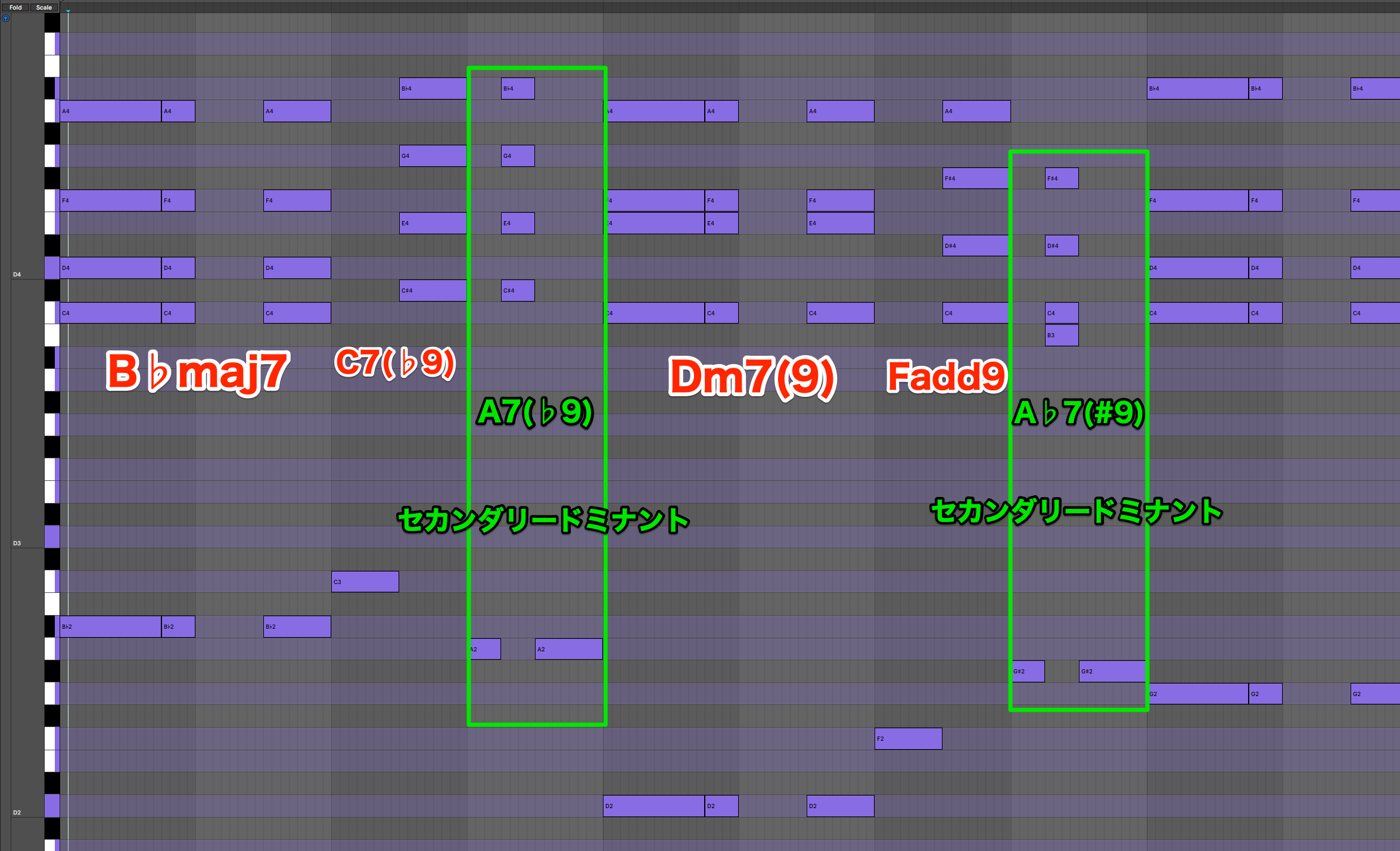

今回のような予め決定したコード進行に対して、ノンダイアトニックコードを使用する場合には【セカンダリー・ドミナント】が比較的取り入れやすく、ビギナーの方にもおすすめです。

セカンダリー・ドミナントは使用しているスケール音で構成された任意のコード和音に対し、一時的別のキーの主音をルートにもつコード(i)に見立てて、その手前のコードにドミナント(ⅴ)を配置する手法です。

今回の楽曲では、【Dm7(9)】直前のコード【A7(9)】がセカンダリードミナントに該当します。

本来Fメジャースケール上の6番目(ⅵm)のコードであるDm7(9)を、Dハーモニックマイナースケール上の1番目(im)と見立て、直前のコードを5番目(v7)のドミナントであるA7に置き換えた形となっています。

▶️ノンダイアトニックコードを加えたトラック

元のC7も置き換え後のA7も同じドミナントの機能を持つコード同士なので、コード進行による根本のドラマはそのままに、セカンダリードミナントコードによりさらに強い緊張感が生まれています。

ここまでご紹介した4つのパターンは、例えばセクションで切り替えて使用することで、編曲面でのメリハリをつけることもできますし、1つのコード進行の中でも部分的にシンプル・複雑な和音を切り替えながら使用されることもあります。

コード和音の作成にはある程度の理論的学習を行うことで、より円滑に制作を進めることができますので、詳しく学習したいという方は是非弊社音楽理論解説ページをご覧ください。

- CATEGORY:

- 制作レシピ