オミット(Omit)という考え方/音楽理論講座

オミットの概要

今回は、sus系のコードとも合わせて覚えたい「オミット(Omit)」という考え方を学びましょう。

演奏者にコード譜を渡して弾いてもらう際にも、非常に役に立つ知識です。

まず、オミットとはなんでしょうか。

「Omit」には、「省く」「省略する」「抜かす」などの意味があります。

つまり、コードの構成音から何かを”省略”して使用しようという意味ですね。

今回は、オミットの中でも頻出する「omit3(オミット・サード)」を中心に確認していきましょう。

✳︎omit3はパワーコードと同時に紹介されることもありますが、パワーコードについてはさまざまな動きを学んだ後に紹介します。

オミットの表記法

オミットの代表的な表記例は以下の通りです。

上記はomit3を例にしていますが、「omit5」や「omit root」などを見かけた際には、「omit」の後に続くものを省略して弾くということです。

会話のなかで「〜の音をオミットして」のようにも使用されます。

また、「no3」は3rdを省略し、「5」はルートと5thだけを弾くことを意味し、どちらもomit3と同じことを指しています。

オミットの響きと成り立ち

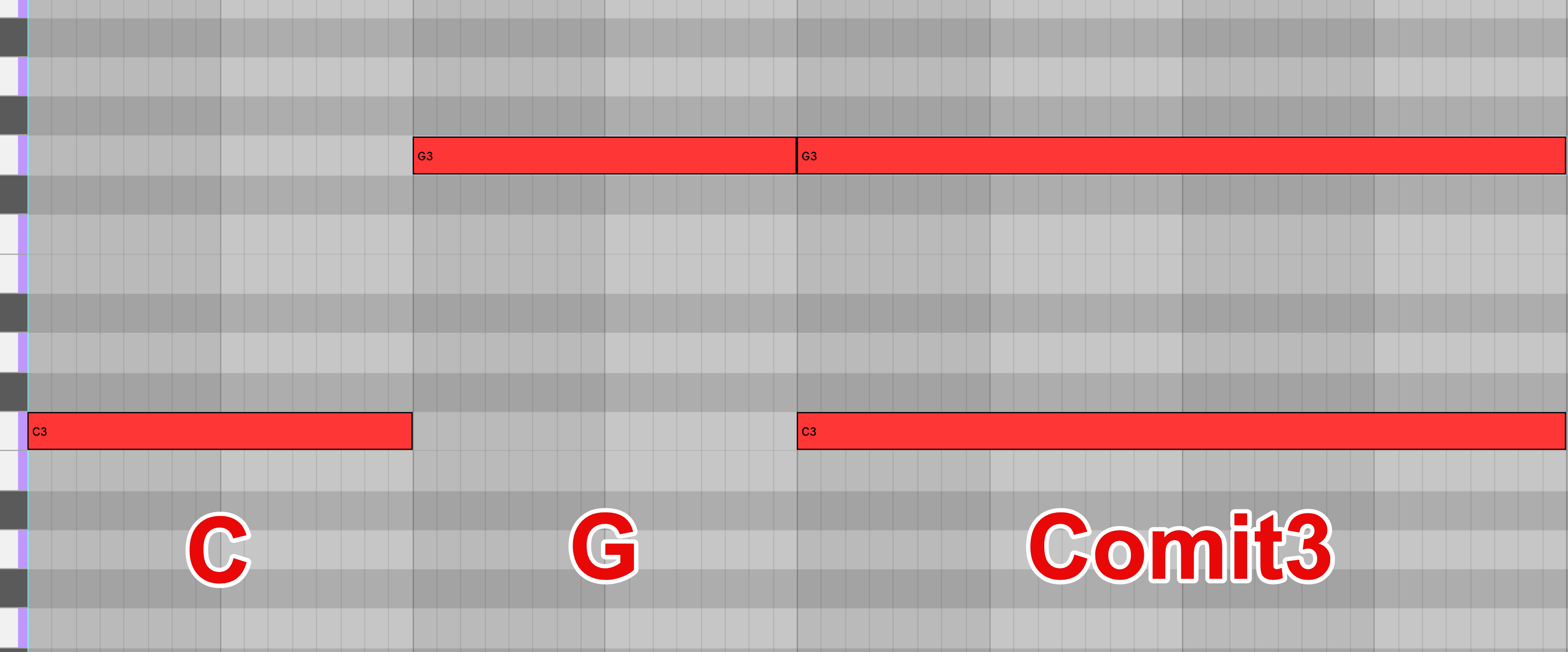

まずは、Comit3のサウンドを確認してみましょう。

コードの構成音を順に鳴らした後に、コードが鳴ります。

今までのコードとは異なり、この状態では明るさも暗さも判別できませんね。

譜面とピアノロール上でも確認してみましょう。

コードのなかでも性質を左右する、つまりマイナーかメジャーかを決定する3rd(3度)の音がありません。

また、独自のキャラクターを持つ7th(7度)などの音も含まれていません。

では、なぜこのように省略してコードを演奏する必要があるのかを見ていきましょう。

オミットを使ってみる

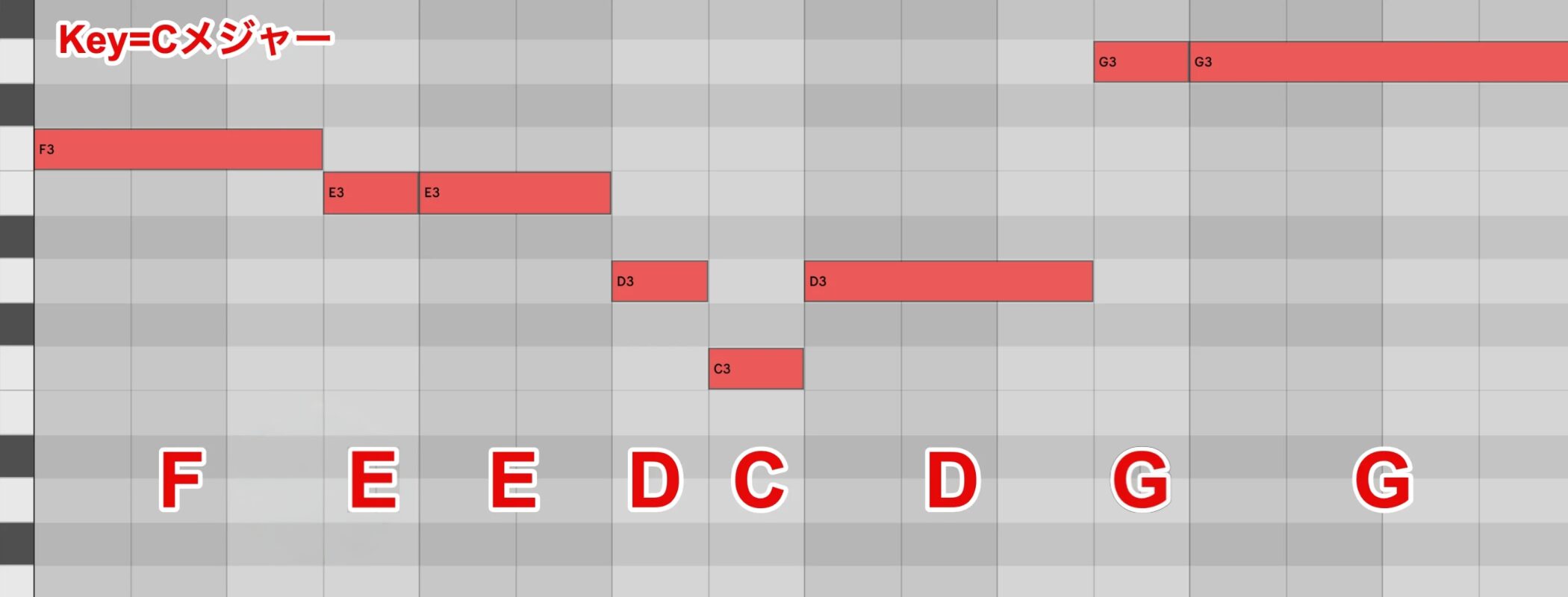

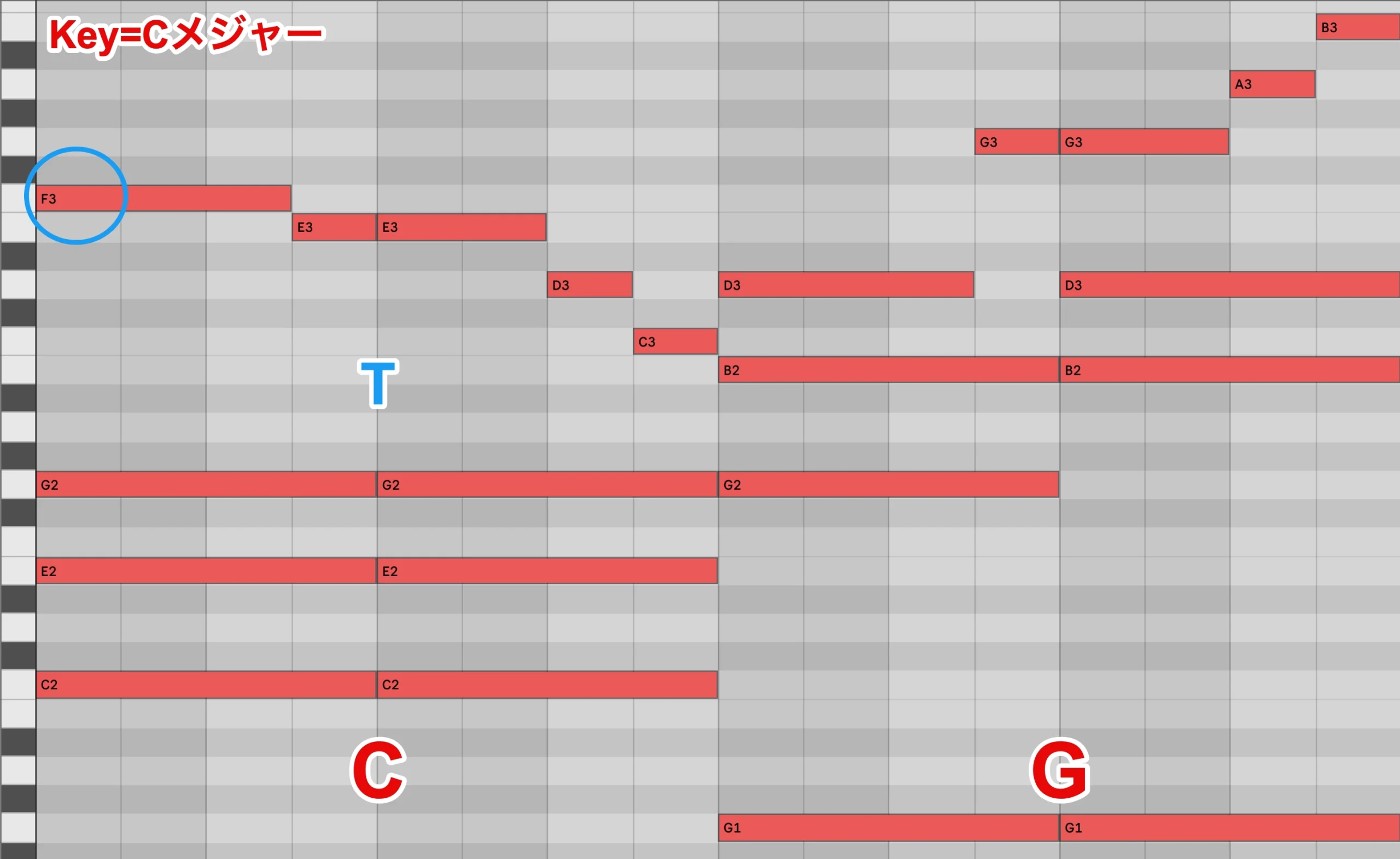

まず、Key=Cメジャーでこのようなメロディーが浮かんだとします。

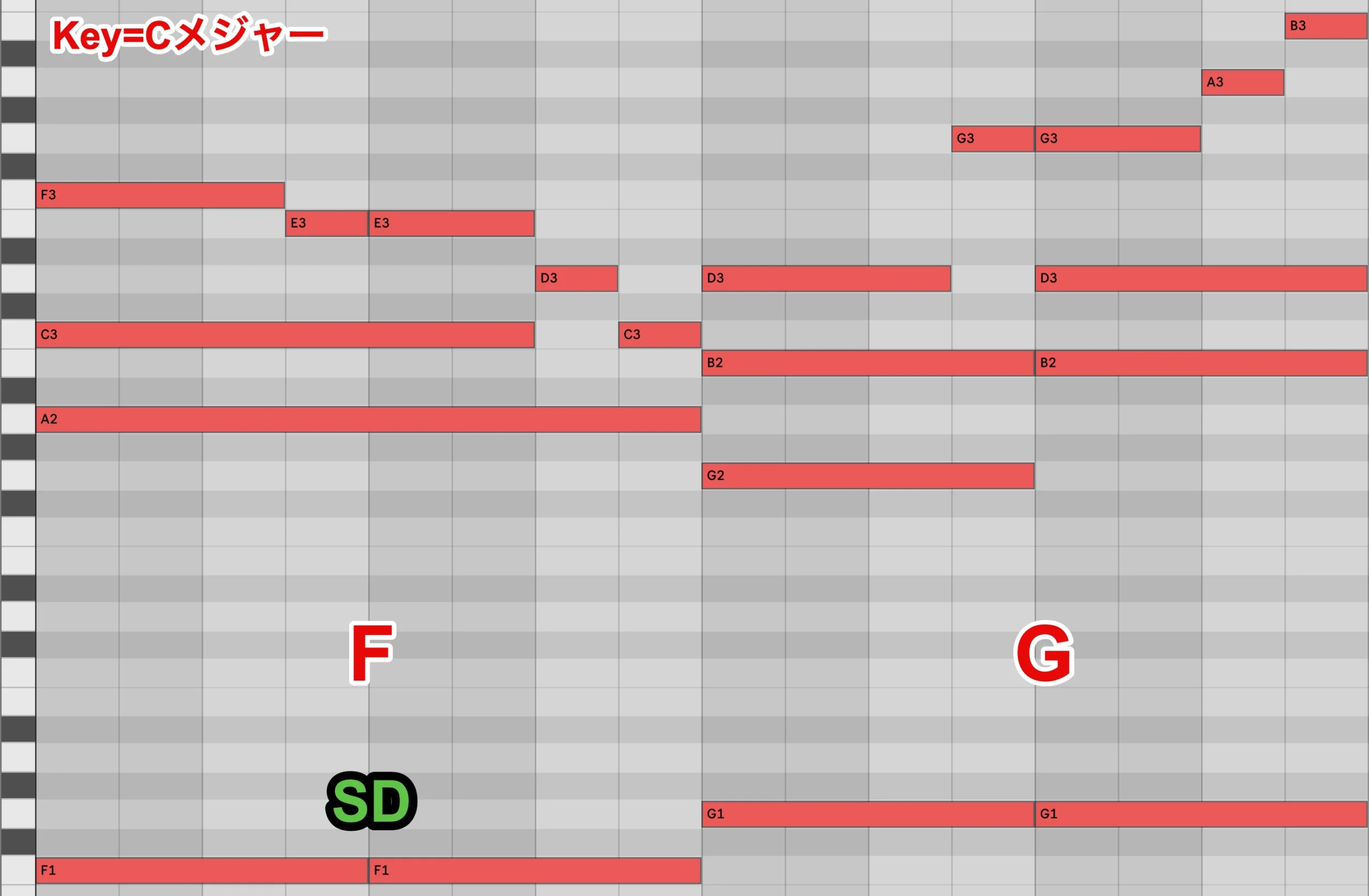

このメロディーにアボイドノートに気をつけてコードをつけてみた結果、次のようになったとしましょう。

もちろん悪くはないのですが、サブドミナントから始まっているため、”どこに向かうんだろう?”という期待感から楽曲が展開されますね。

もし順当にトニックから始めたい場合、メロディのFが目立ってアボイドノートとなり、濁った響きが気になるということが起こりえます。

最初の響きだけを聞くとこのような感じになります。

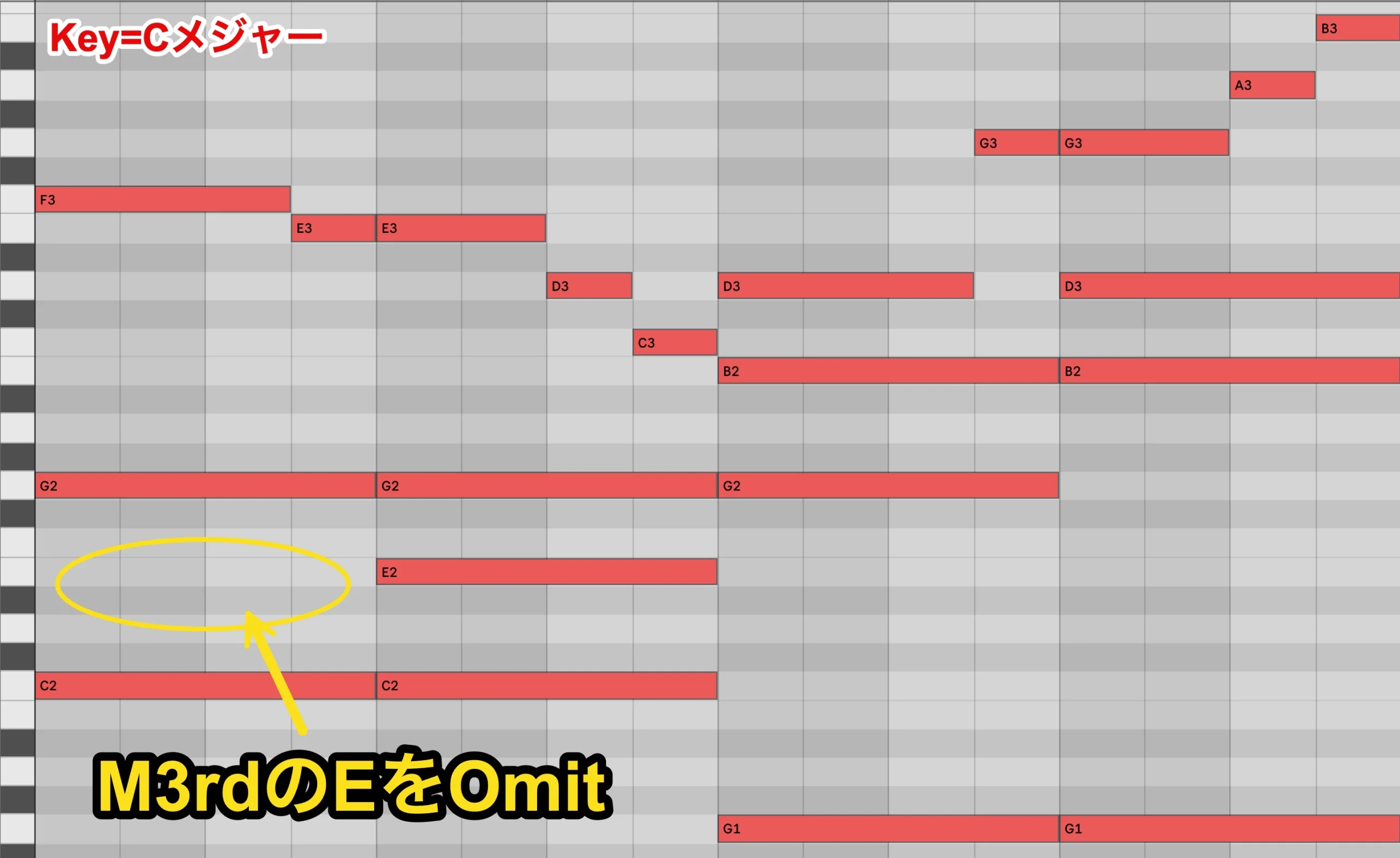

そういった場合にomit3を使用すれば、アボイドノートの発生を避けながらトニックのように始めることができます。

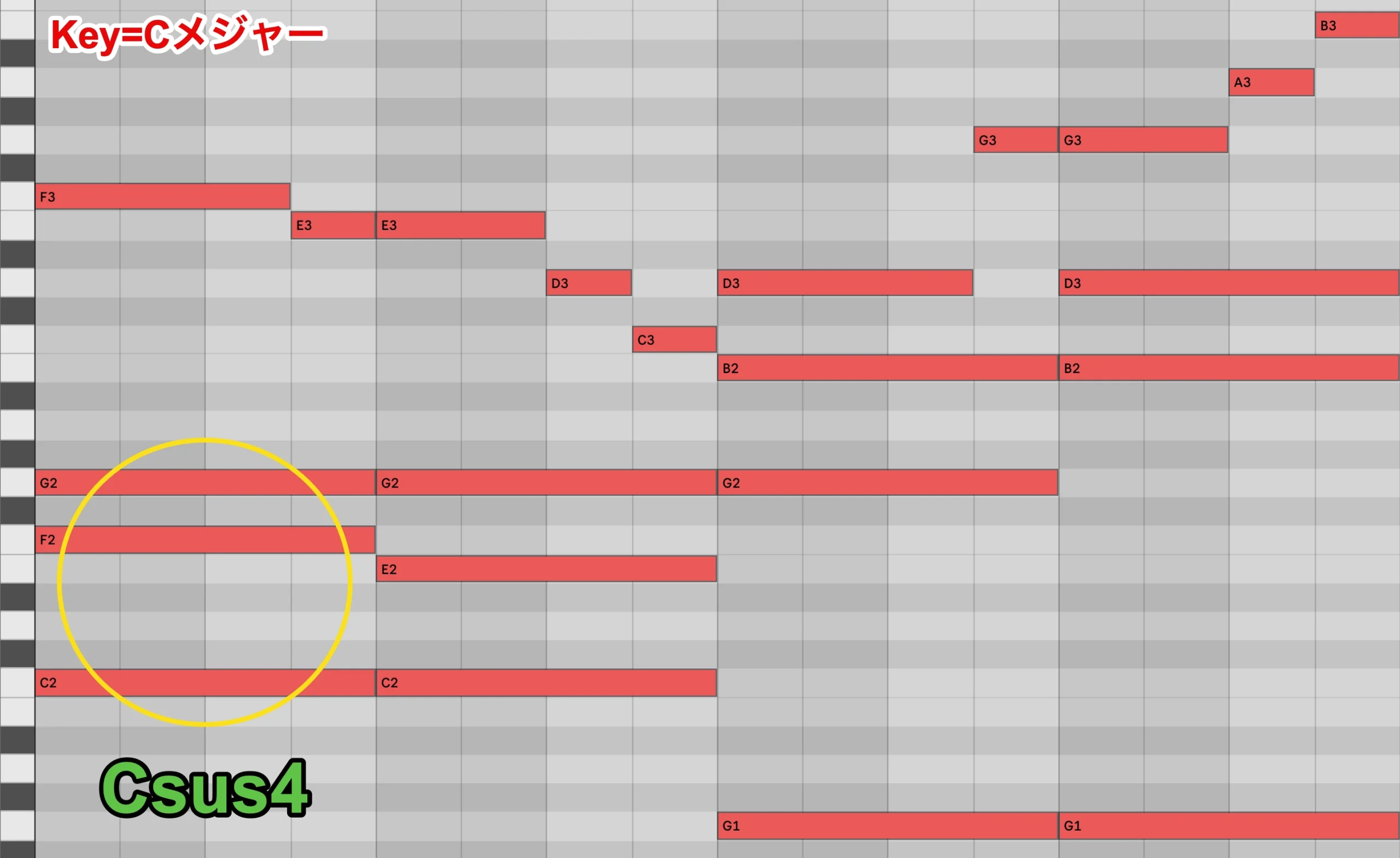

もちろんこのケースでは、sus4を使用して濁りを解消することもできます。

Fが強調される形になりますので、雰囲気に合わせて使い分けてください。

以上はオミットの一例ですが、他にも以下のような意図を持って指定されることがあります。

- メジャーでもマイナーでもないコードのサウンドを使用したかった

- たくさんの音が含まれるコードから、いくつかの音を省略したかった

- メロディーを自由に動かしたかった

楽曲分析の際にオミットを見つけたら、どのような意図が作曲者にあるのかを、ぜひ読み取ってみてください。

次回は、比較的新しいコード「sus2(サスツー)」について見ていきましょう。