著作権の存続期間 音楽著作権

こんにちは。高木啓成です。

今回は、著作権の存続期間(「保護期間」と言ったりもします)について説明します。

著作権が消滅した後は、「パブリック・ドメイン(PD)」と言って、

誰でも自由に利用できる著作物になります。

パブリックドメインの典型例は、クラシック音楽です。

たとえば、自分の楽曲にベートーヴェンの楽曲の一部を取り入れたり、

ベートーヴェンの楽曲を編曲し直したりすることに許諾は不要です。

ですので、著作権の存続期間の問題は、

- ①みなさんが作曲した楽曲の著作権がいつまで存続するのか、という問題

- ②みなさんが、ある楽曲を利用するのに許諾が必要かという問題

の2つの側面があります。

1 著作権の存続期間

作権は、著作物の創作のときに発生し、

著作者の死亡後50年間 、存続します(51条)。

著作者が生きている間は、著作権はずっと存続します。

「死亡」が基準になっているので、

著作者の寿命によって、著作権の存続期間は、長くなったり短くなったりします。

ですので、尾崎豊さんやカート・コバーンのように早く亡くなってしまった方の楽曲の著作権は、

その分、早く消滅してしまいます。

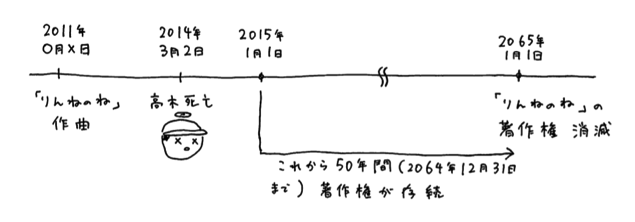

正確にいうと、死亡した日については、死亡した日の翌年の1月1日からカウントされます。

たとえば、僕が、今日(2014年3月2日)に死んだとしても、僕が作った「りんねのね」の著作権は、

今日からではなく、2015年1月1日から50年間存続することになります。

ちょっと注意してほしいのは、「著作者」の死亡後50年間であり、

「著作権者」の死亡後50年間ではありません。

ですので、音楽実務では、著作権の譲渡が一般に行われており、

著作者ではない第三者が著作権を保有していることがほとんどですが、

それでも、「著作者が誰であるか」というのはとても重要なんです。

2 ペンネームの場合

ペンネームで発表された著作物の場合、

著作権は、著作物の公表後50年間、存続します。

「死亡」ではなく、「公表」が基準になっています。

ペンネームの場合、著作者が誰であるか分からず、

いつ著作者が死亡したのか分からないことがあるので、「死亡」を基準にできないためです。

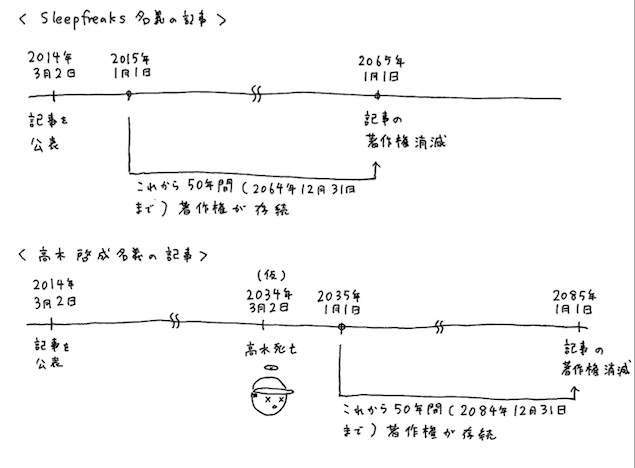

この場合も、正確には、著作物が公表された日の翌年の1月1日から50年間です。

ただし、そのペンネームが、特定人のペンネームであることが周知の場合には、

「いつ著作者が死んだのか分からない」という事態にはならないので、

この場合は、「死亡」を基準にして、著作権は、その著作者の死亡後50年間、存続します。

3 団体名義の場合

団体名義で発表された著作物の場合も、ペンネームの場合と同じく、

著作物の公表後50年間、存続します。

この場合も、「公表」が基準になっています。

「団体名義」とは、バンド名で楽曲が発表された場合や、会社名義での著作物が典型的です。

たとえば、このサイト上のたくさんの記事は、「sleepfreaks」名義で公表されているので、

それぞれの記事の公表後、50年間で、記事の著作権は消滅してしまいます。

でも、僕の記事は、「高木啓成」名義で公表されているので、僕が生きている間はずっと存続し、

僕が死んでから50年間、著作権が存続することになります。

ですので、「sleepfreaks」名義の記事よりも、僕の記事の方が、著作権の存続期間がずいぶん

長くなりますね(別にそのために「高木啓成」名義で公表しているわけではないですが)。

4 著作者人格権の存続期間

著作者人格権は、著作者の死亡の時に消滅してしまいます。

著作者人格権は、権利の譲渡をすることができず、

相続されることもない、一身専属的な権利でしたよね。

ですので、著作者が死んでしまうと、その時点で消滅してしまうのです。

とはいえ、著作者が死亡した後も、著作者が生きていたとすれば人格権の侵害となるような行為を

行ってはならないとされています(60条)。

5 今回のまとめ

今回は、著作権の存続期間について大まかに説明しました。

基本的には、「著作者の死亡後50年、団体名義の場合は公表後50年」と考えてもらえれば大丈夫です。

ただし、みなさんが既存の楽曲を利用しようとするときは、

著作権の存続期間は、旧著作権法との兼ね合いや、戦時加算という特殊な制度があって、

単純に、著作者の死後50年でパブリックドメインになる、と思っていると危険です。

(ここらへんまで説明すると、長いだけでちっとも面白くない話になってしまいます。)

ですので、みなさんが、既存の楽曲を利用しようとするとき、

楽曲がパブリックドメインになっているかどうかは、

自分で判断せずに、しっかり専門書を読んだり、専門家の意見を聞くことをおすすめします。

次回は、「著作権の取引」について解説します。

みなさんが作った楽曲が使われる場合、著作権についてどのような契約を行うか、という、

とても大切なところですのでお楽しみに。

著者の紹介

高木啓成

DTMで作曲活動中。

ロックバンド「幾何学少年」(現在、休止中)のリーダー、ドラマー。

弁護士として、エンターテインメント関係の法務、

中小規模の会社や個人の法律問題を扱う。

TwitterID : @hirock_n

Soundcloud : soundcloud.com/hirock_n

アクシアム法律事務所 : https://axiomlawoffice.com

- CATEGORY:

- サウンドクリエイターのための音楽著作権