著作権の制限 音楽著作権

こんにちは。高木啓成です。雪ですね。

ちょっと宣伝させてください。

例のゴーストライターの件で、

僕の記事がY!ニュースなどで配信されているので、よかったら読んでみてください。

「Yahooニュース」

http://www.bengo4.com/topics/1180/

民法の話も出てきますが、前半は著作権法の話ですし、全体的に分かりやすく書いてるので、ぜひ。

では、本題に移りましょう。

前回までに、著作者の権利である、

「著作権」と「著作者人格権」の内容について、詳しく見ていきました。

「著作権」は、複製権、演奏権、公衆送信権など、著作物の財産的な価値を守るための権利でしたね。

とはいえ、著作権も万能ではなく、著作物の使用方法によっては、

著作権の主張ができない場合(著作権が制限される場合)があります。

著作権法では、このような著作権が制限される場合を、とても細かく規定しています(30条~50条)。

今回は、このような、著作権が制限される場合について、

音楽にかかわる重要なものを2つピックアップして説明します。

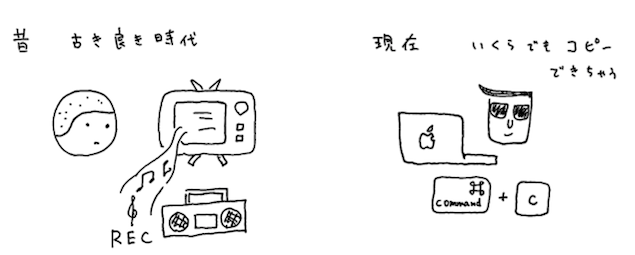

1 私的使用目的のための複製

著作物を、個人的に、

または家庭などの範囲内で使用する目的で複製するときは、複製権侵害になりません(30条)。

これは非常に有名ですよね。

昔、デジタルの技術がなかったころは、個人や家庭で使用する分については、

著作物を複製するといっても完璧に複製することはできなかったので、

著作者への影響はあまりありませんでした。

それに、個人や家庭内で複製する分については、

把握の仕様がなかったので、取り締まることもできませんでした。

ですので、個人や家庭内という小規模な範囲での複製は、許されるとされてきました。

もっとも、現代は、デジタルの技術が家庭に普及して、

インターネット上に違法にアップロードされた動画や音楽を個人が複製することもできてしまいます。

ですので、今は、

インターネット上に違法にアップロードされた動画や音楽を、

違法と知りながらダウンロード することは、複製権侵害となり、

刑事罰も課されるように法律が改正されています。

ちなみに、コピーガードが施されたDVDなどを、

コピーガードを解除してリッピング(複製)することも、複製権侵害になります。

もっとも、コピーガードが施されていない、

通常の音楽CDを個人や家庭で使用する目的でリッピングすることは、

複製権侵害にならず、適法です。

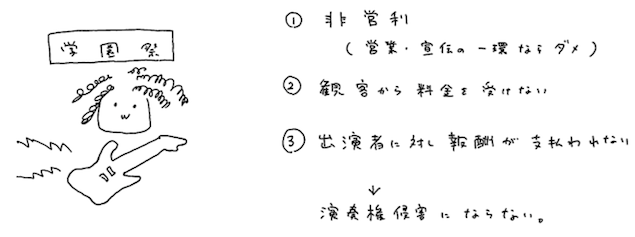

2 営利を目的としない上演(演奏)

公表されている著作物は、

①非営利で、②観客から料金を受けず、③出演者に対し報酬が支払われない場合は、

公に、上演・演奏することができ、演奏権侵害になりません(38条)。

例えば、学園祭でのライブなどで、チケット代を取らず、

出演者に報酬が支払われない場合が、これに該当します。

ただし、企業が商品の宣伝などのために無料コンサートをする場合は、

観客からチケット代を取らなくても、

営業の一環なので「非営利」とはいえず、演奏権侵害になります。

また、飲食店やホテルなどでBGMを流す場合

(公衆に向けてCDなどを再生することも、演奏権の範囲に含まれるんでしたよね)も、

営業の一環なので「非営利」とはいえず、演奏権侵害になります。

3 今回のまとめ

今回は、著作権が制限される場合について説明しました。

音楽に関していえば、とりあえず、今回説明した2つの場合を押さえておけば十分です。

次回は、著作権は永遠に続くのか、それともいつか消えてしまうのか、という、

「著作権の保護期間」について、解説していきます。

ちなみに、もし、興味があれば、

クラブDJがつくるミックスCDの法的問題についても書いているので、読んでみてください。

「Yahooニュース」

http://www.bengo4.com/topics/1167/

これは、ほんとは原盤権について解説した後で読んでいただいたほうがいいんですけどね。

著者の紹介

高木啓成

DTMで作曲活動中。

ロックバンド「幾何学少年」(現在、休止中)のリーダー、ドラマー。

弁護士として、エンターテインメント関係の法務、

中小規模の会社や個人の法律問題を扱う。

TwitterID : @hirock_n

Soundcloud : soundcloud.com/hirock_n

アクシアム法律事務所 : https://axiomlawoffice.com

- CATEGORY:

- サウンドクリエイターのための音楽著作権