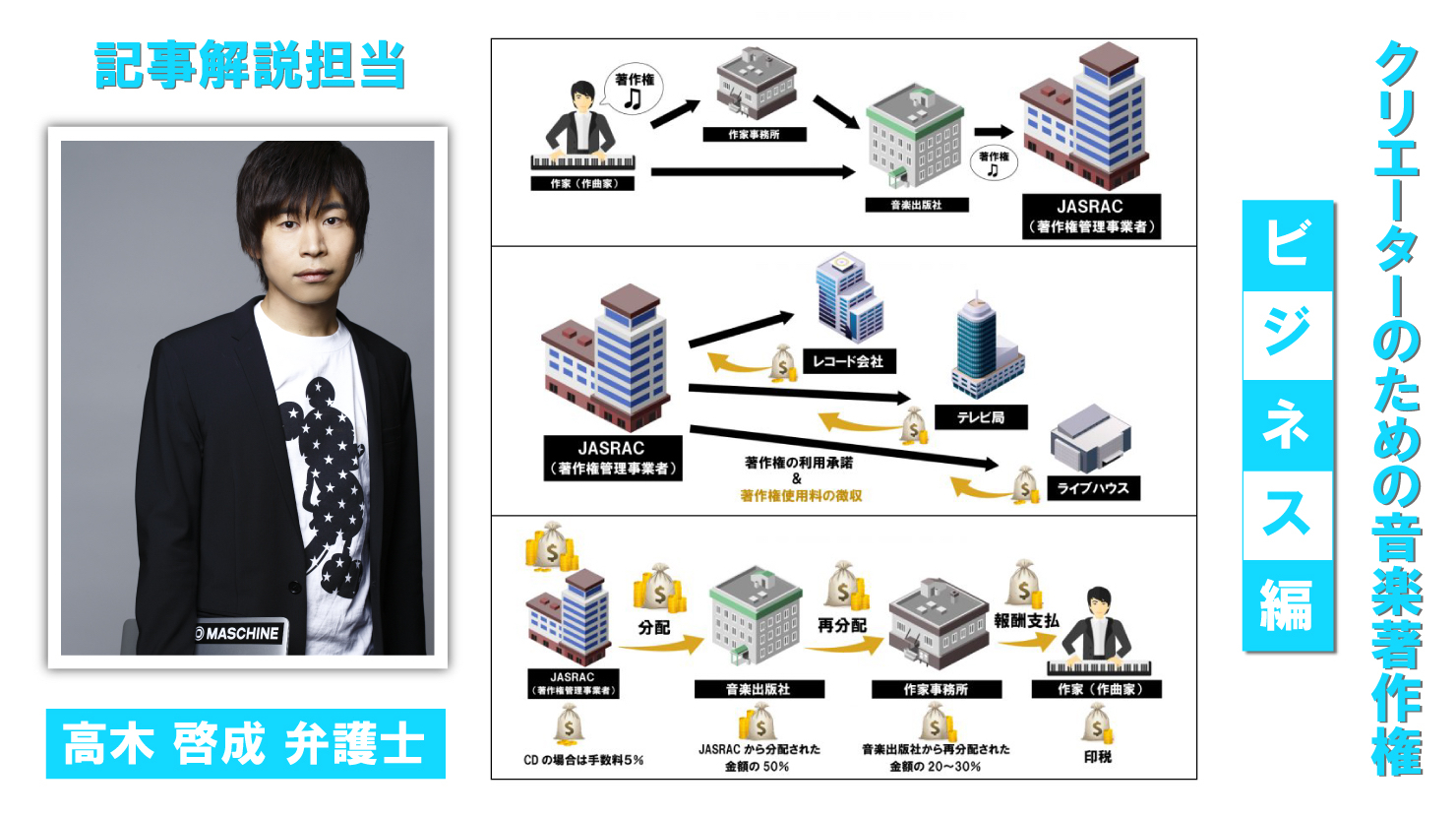

「著作権の移転とお金の流れ」/クリエーターのための音楽著作権(ビジネス編)

音楽著作権記事担当の高木 啓成弁護士よりご挨拶

こんにちは。高木啓成と申します。弁護士をやりながら、DTMで作曲活動をしています。

iTunesなどで楽曲を配信しているので、ご興味がありましたら聴いてみてください。

随分前に、「クリエーターのための音楽著作権」ということで著作権法について説明しました。

https://sleepfreaks-dtm.com/wordpress/category/music-law/

そのとき、「今後、不定期に、音楽ビジネスと著作権について解説します」と言いながら、数年が経ってしまいました。すみません。

今回から、数回に亘って、みなさんが実際に作家さん(作詞家・作曲家)として活躍することになったときに直面する法律や契約の問題について解説していこうと思います。

できる限り分かりやすく説明しようと思いますので、どうぞお付き合いくださいませ。

まず、今回は、作詞家・作曲家から見た音楽ビジネスの概要として、「著作権」の移転と、お金の流れについてお話します。

1.著作権の移転

前に連載した「クリエーターのための音楽著作権」で解説したように、みなさんが作詞・作曲を行うと、その楽曲に「著作権」が発生します。

音楽ビジネスの世界では、この「著作権」が、音楽ビジネスの登場人物の間で、転々と移転していきます。

そのことについて解説します。

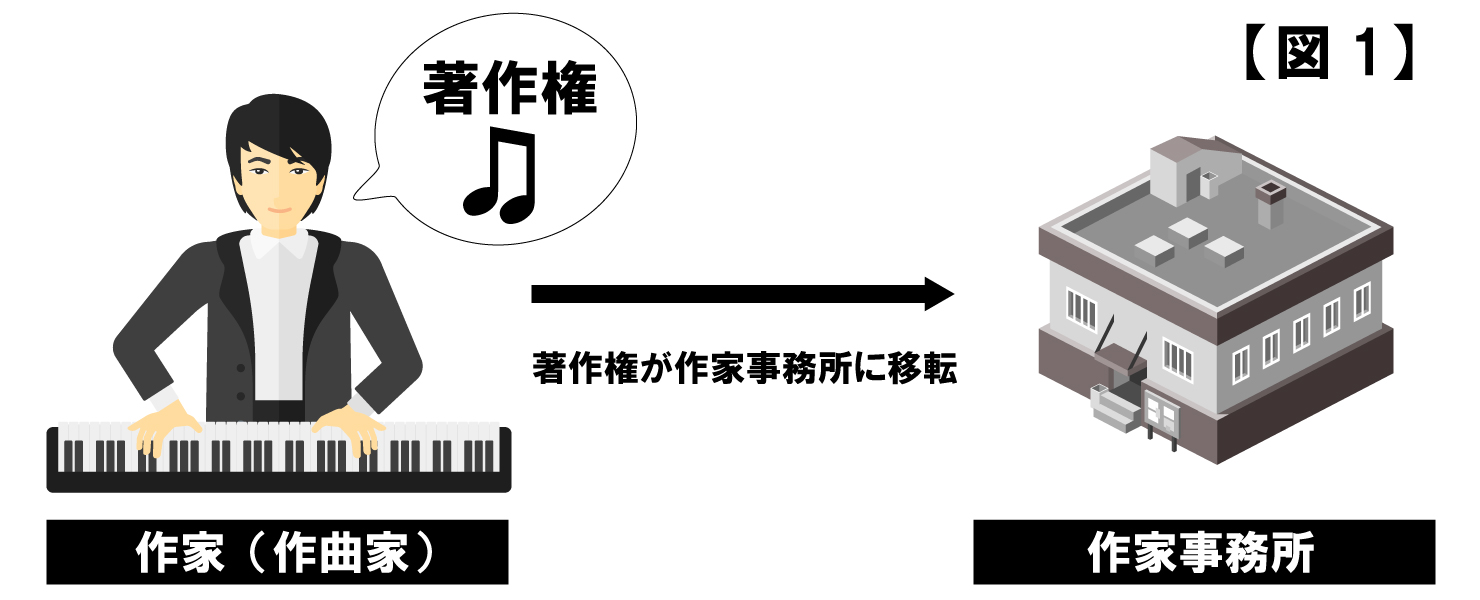

まず、みなさんが作家事務所に所属している場合、みなさんが作った楽曲の著作権は、その作家事務所に移転します。

(ただ、契約内容によっては移転しないこともあります。)

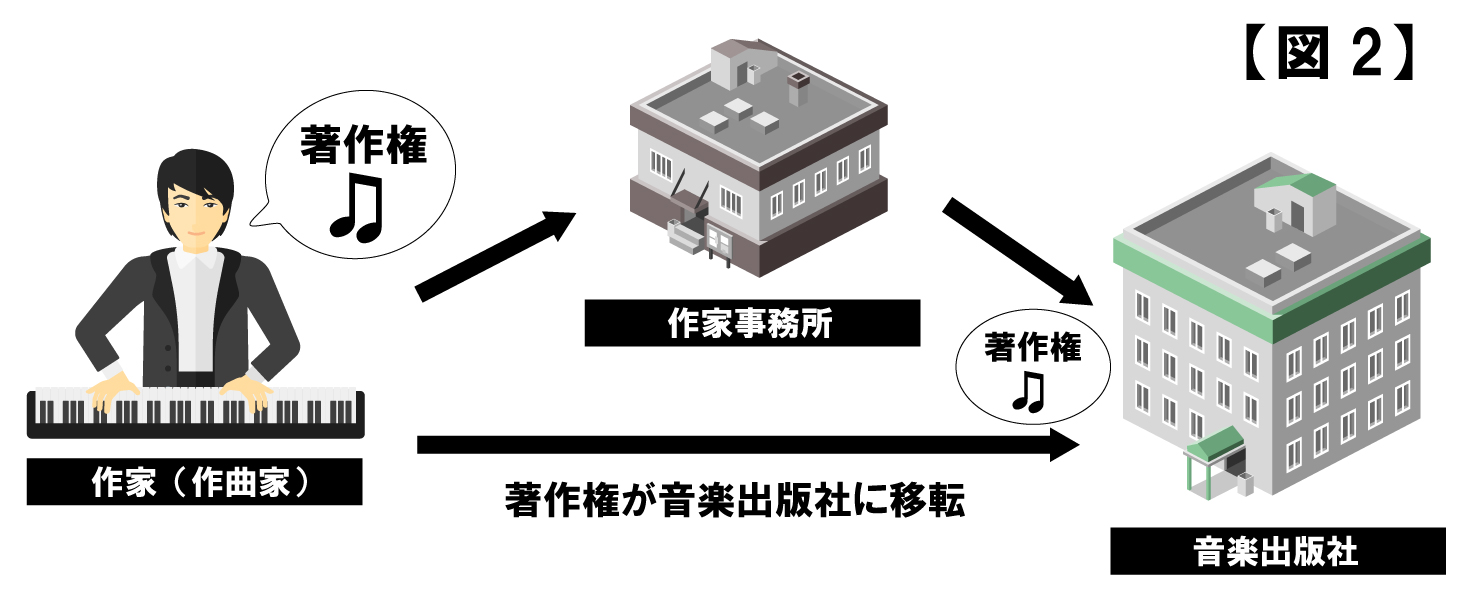

次に、作家事務所から、音楽出版社に著作権が移転します。

音楽出版社とは、主に楽曲のプロモーションを行う会社です。

作家から作家事務所に著作権が移転していない場合は、作家から直接に音楽出版社に著作権が移転することになります。

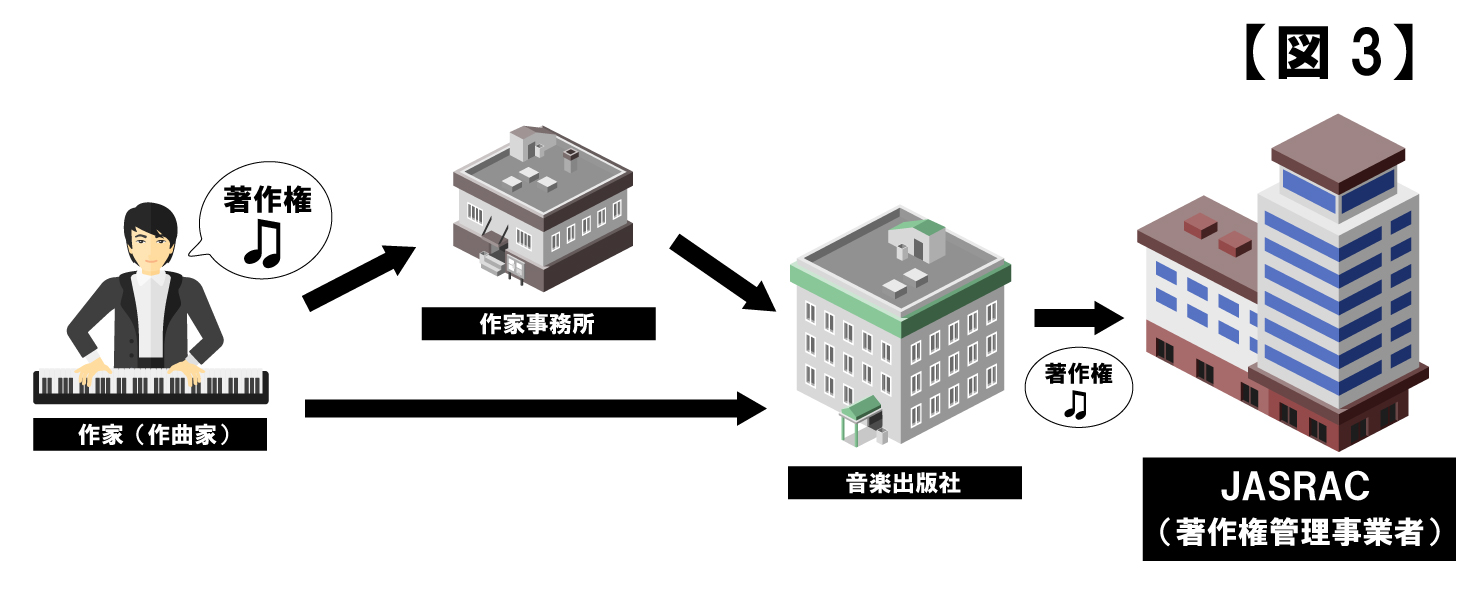

そして、最後に、音楽出版社から、著作権管理事業者に著作権が移転します。

著作権管理事業者とは、JASRACやNEXTONEなど、楽曲を利用した人や会社から著作権使用料を徴収する事業者です。

※ところで、これ以降は、「著作権管理事業者」という言葉ではなく、その代表格である「JASRAC」を前提として、話を進めさせてください。

別にJASRACを贔屓するつもりは全くないのですが、圧倒的なシェアを誇っているので、「著作権管理事業者が~」と説明するより、「JASRACが~」と説明した方が直観的に分かりやすいからです。

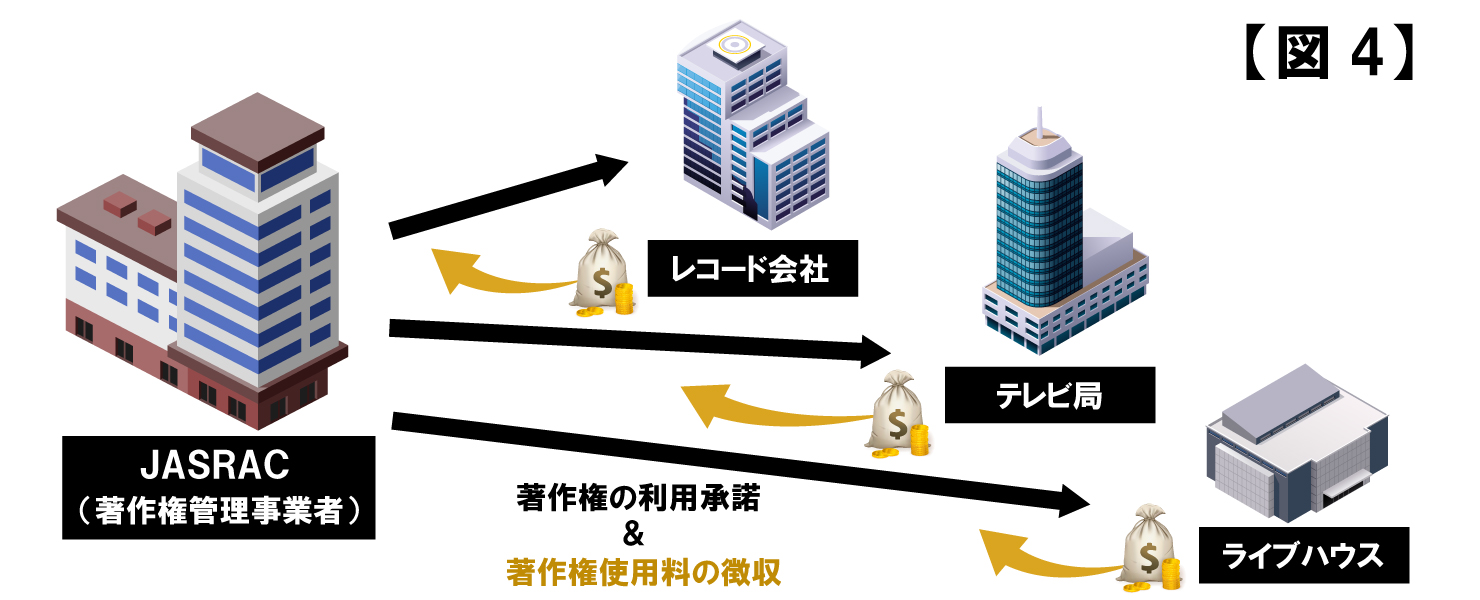

このように、JASRACが著作権を取得して、楽曲を利用するレコード会社や、テレビ局や、カラオケ事業者や、ライブハウスなどに、「楽曲を利用するなら、著作権使用料を払ってくださいね」と言って、著作権使用料を徴収するわけです。

最近、音楽教室からも著作権使用料を徴収しようとしていることが話題(炎上)になっていましたね。

ちなみに、けっこう、「レコード会社が著作権をもっている」と誤解している方がいらっしゃいます。

たしかに、レコード会社のディレクターさんからの依頼でメロディを直したり、編曲を行ったりするので、レコード会社が権利をもっていそうな気がするのですが、法的には、レコード会社は、JASRACから著作権の利用許諾を得てCDを作っている立場です。

そういう意味では、JASRACから利用許諾を得てテレビ番組で楽曲を使っているテレビ局や、JASRACから許諾を得てカラオケで楽曲を使っているカラオケ事業者と同列なんです。

2.お金の流れ

お金の流れは、基本的には、著作権の流れの逆になります。

まず、JASRACが、レコード会社や、放送局や、カラオケ事業者、ライブハウス等から、著作権使用料を徴収します。

大まかにいうと、レコード会社については、CDの小売価格の6%が著作権使用料です。

他の使用料は、後日、詳しく説明します。

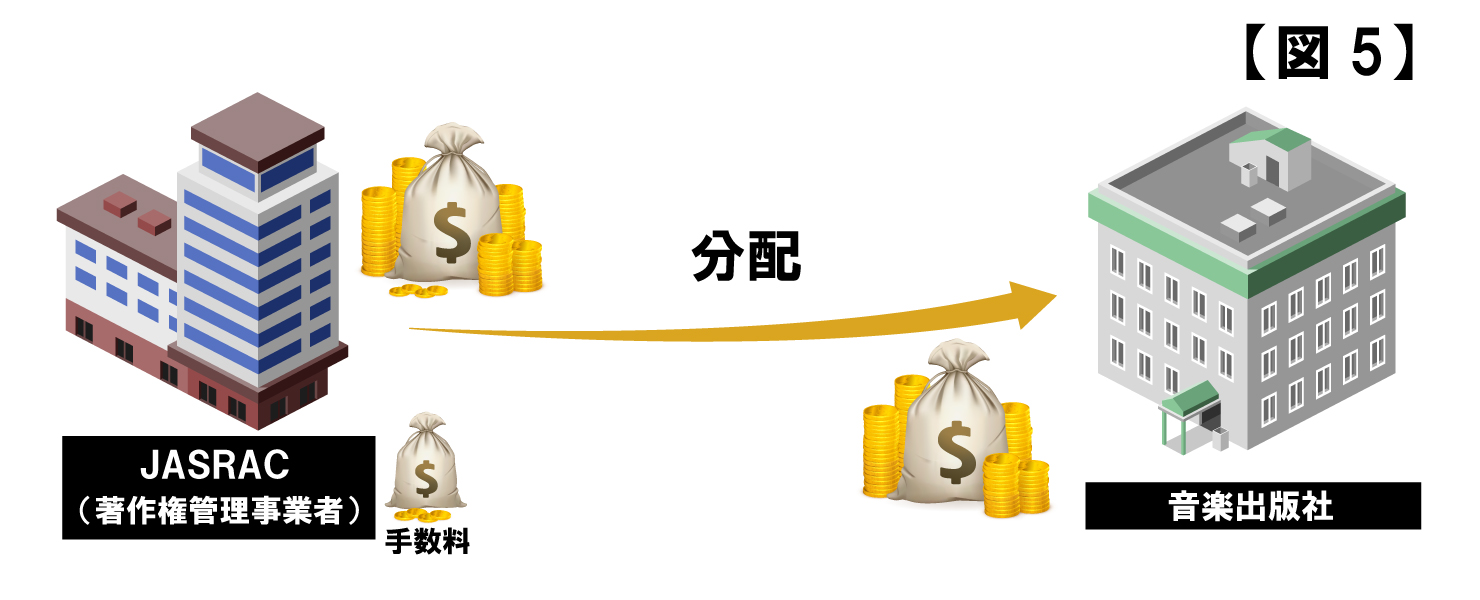

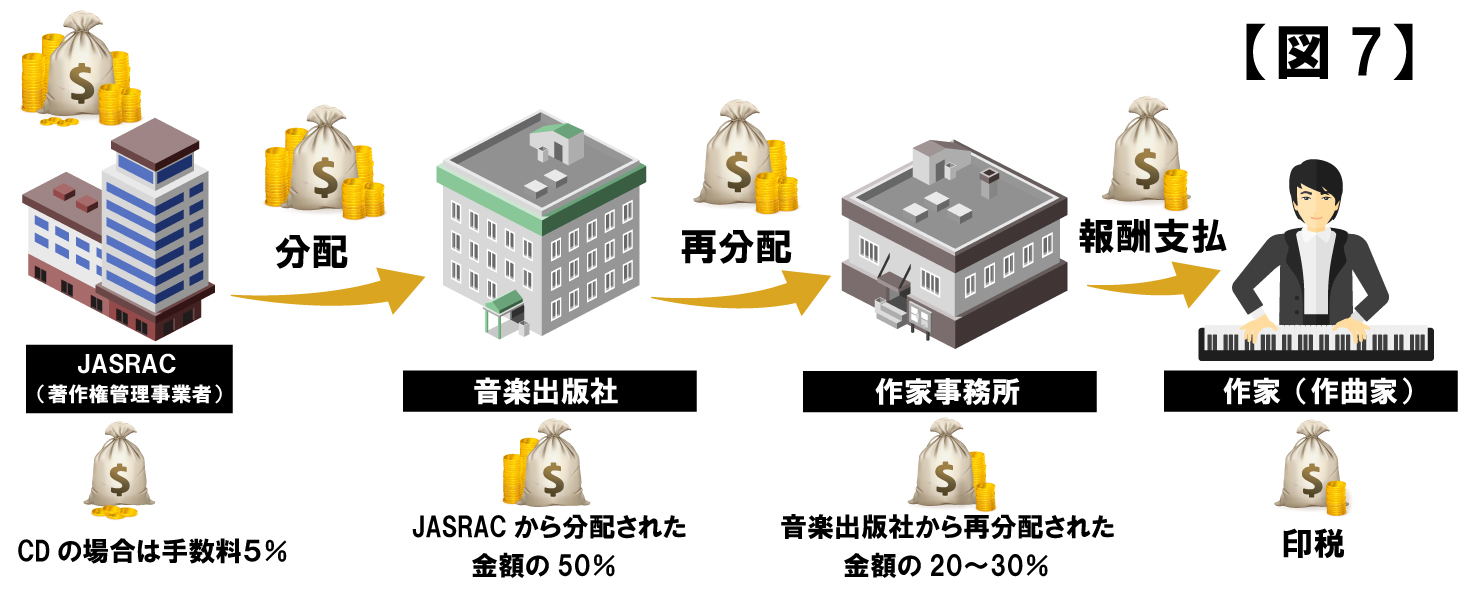

次に、JASRACが、徴収した著作権使用料から手数料(CDの場合、JASRACの取り分は5%)を差し引いて、音楽出版社に分配します。

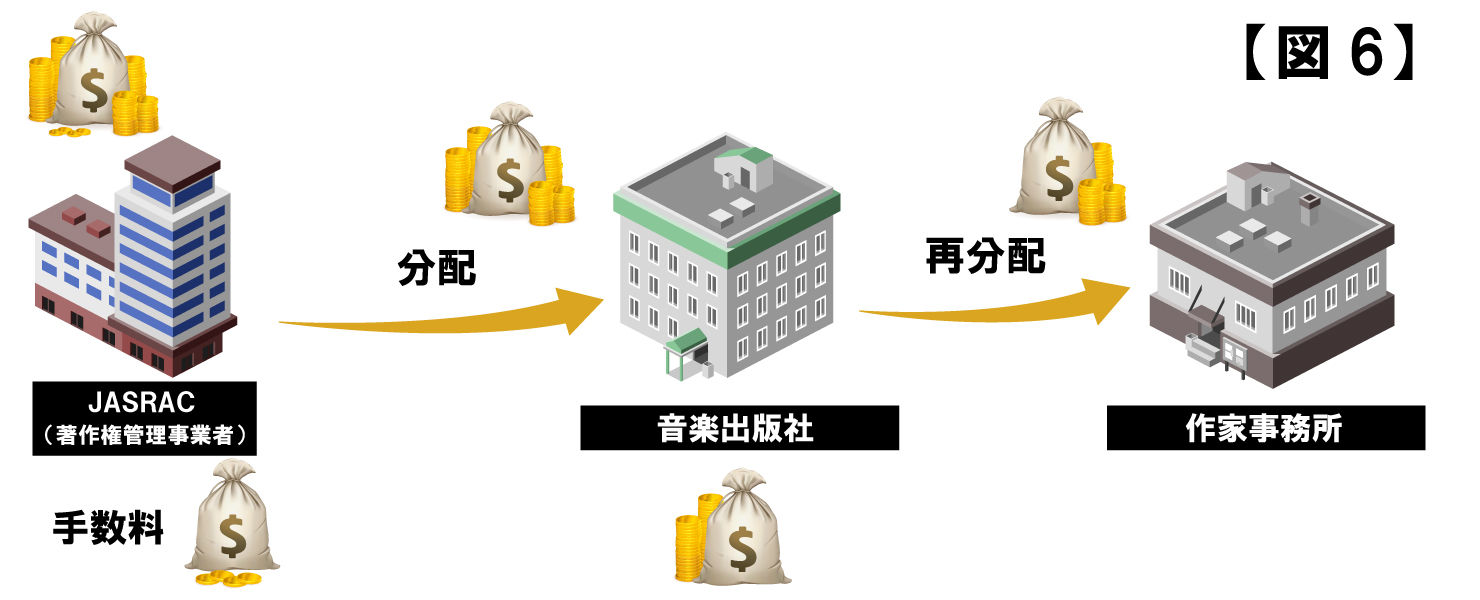

そして、音楽出版社は、作家事務所に再分配します。

このとき、音楽出版社の取り分はJASRACから分配された金額の50%が通常です。

「音楽出版社はずいぶん持って行くんだな」という印象の方も多いと思いますが、どんなにいい曲でも、うまくプロモーションされなければヒットすることはありません。

そういう意味で、音楽出版社は、楽曲をお金にするための重要な役割を担っていますし、きちんと音楽出版社の取り分がないと、音楽出版社としてはプロモーションするインセンティブが働かないわけです。

最後に、作家事務所が、作家に分配します。

このときは、「報酬」という名目で支払われることが通常ですが、要は印税の分配です。

※月給制の作家事務所の場合は楽曲ごとに分配するわけではないです。

ここでは、月給制ではない出来高制の作家事務所を前提としています。

作家事務所の取り分は、かなりバラつきがありますが、音楽出版社から再配分された金額の20%~30%が標準的です。

以上が、著作権とお金の流れでした。

連載の初回ですが、今回の連載の中で一番重要なところは解説してしまったような感じです。

この著作権とお金の流れは、作家の視点で音楽ビジネスを理解する上でとても重要なところです。

次回以降は、作家事務所との関係、音楽出版社との関係、JASRACとの関係などを、詳しく解説していきます。

「記事の担当」高木 啓成 弁護士

高木 啓成/Hironori Takaki

DTMで作曲活動中。logicユーザー。ロックとダンスミュージックが得意。

弁護士として、エンターテインメント関係の法務、企業法務や個人の法律問題を扱う。

楽曲配信中 : http://www.tunecore.co.jp/artist/hirock_n

TwitterID : @hirock_n

InstagramID : hirock_n

Soundcloud : soundcloud.com/hirock_n

アクシアム法律事務所 : https://axiomlawoffice.com