「作家事務所」/クリエーターのための音楽著作権(ビジネス編)

音楽著作権記事担当の高木 啓成弁護士よりご挨拶

こんにちは。弁護士の高木啓成です。

前回は、初回ということで、著作権の流れとお金の流れを解説しました。

作家事務所、音楽出版社、JASRACという音楽ビジネスでの登場人物は憶えていらっしゃいますか??

今回は、これらの音楽ビジネスの登場人物の中で、作家さんにとっては最も身近な、作家事務所について解説します。

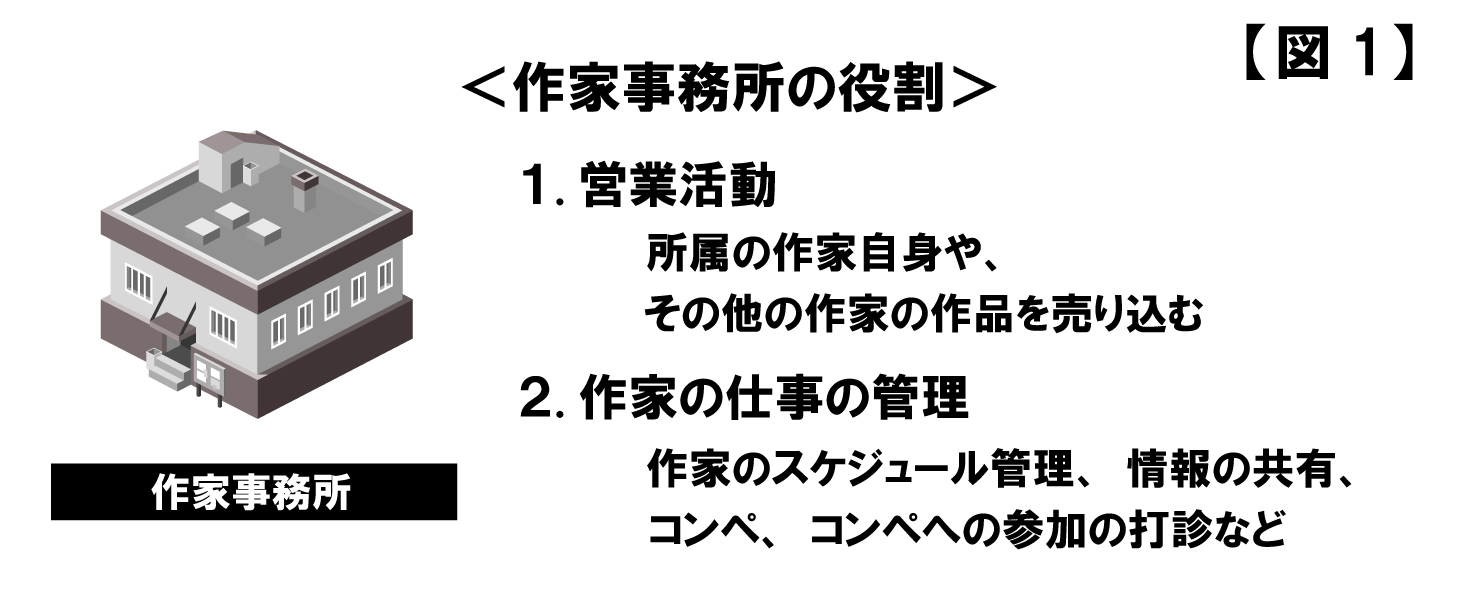

1.作家事務所の役割

作家事務所の役割は、作家さん自身やその作家さんの作品を売り込むという営業活動や、作家さんの仕事の管理などを行うことです。

近年は、作家への発注の多くがコンペ形式になっていますので、様々なコンペ情報を集めて作家に共有したり、作家さんにコンペの参加を打診したりすることも作家事務所の重要な役割ですね。

作家さんは、作家事務所に所属することにより、自分で営業したり仕事の管理を考える必要なく、作家活動に専念することができるわけです。

2.作家事務所との契約

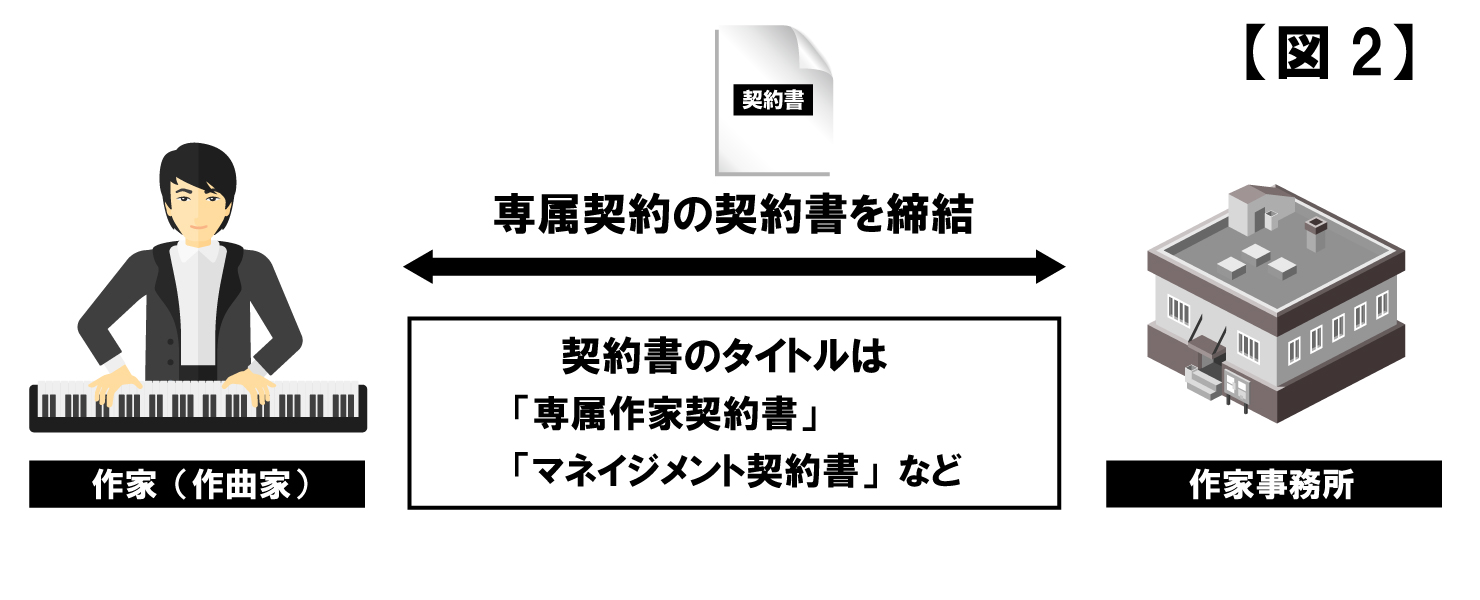

さて、みなさんが、ある作家事務所の専属の作詞家・作曲家として所属することになるとしましょう。

このとき、作家事務所との間で、専属契約の契約書を締結することになります。

それぞれの作家事務所が、独自の契約書を用意していますので、その内容も事務所によって様々です。

タイトルは「専属作家契約書」だったり、「マネジメント契約書」だったり、これらに似たタイトルになっていることが多いと思います。

この契約書は、かいつまんで言うと、

- ①作家が、その事務所の専属作家として活動すること。

- ②事務所が、作家のマネジメントを行うこと。

- ③作家への報酬

- ④著作権の扱い

- ⑤契約期間

などが書いてあります。

①については、作家に対して、「専属作家」という縛りを置くものです。

ですので、基本的に音楽の仕事は、その事務所を通してしかできなくなります。

ただ、契約書上は、その事務所を通さない仕事は一切禁止されるように記載されていても、実際には、他の作家事務所に所属したり他の作家事務所から仕事を受けることが禁止されるだけで、自分で直接に仕事を受けることは許されている場合もあるようです。

このあたりの運用は、事務所によって様々です。

②については、事務所が、作家の仕事の管理を行うこと、作家自身や、その作家の楽曲をプロモーションすることなどが書かれています。

③については、とても重要ですね。完全月給制で決まったお給料が支給される事務所もありますが、多くの事務所は、完全出来高制や、月給制と出来高制の組み合わせ、少額の「専属料」と出来高制の組み合わせ、というタイプです。

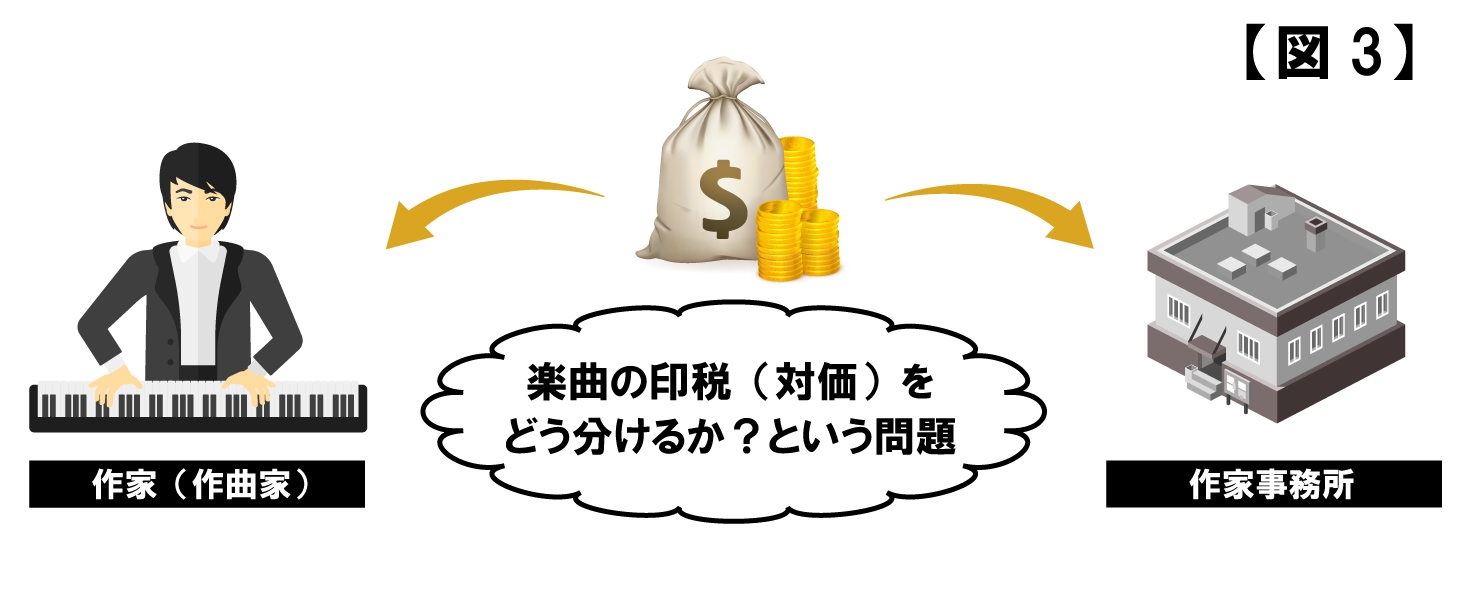

出来高制については、通常、事務所から「報酬」という名目でお金が支給されますが、これは、要は、楽曲の印税(楽曲が買取だった場合はその対価)を、作家と事務所とでどう分けるか、という問題です。

作家と事務所で、だいたい、「7:3」~「8:2」くらいが標準的ですが、けっこうバラつきがあります。

「6:4」のところも、「9:1」のところもあるようです。

編曲の仕事は別の基準が定めてあることもあります。

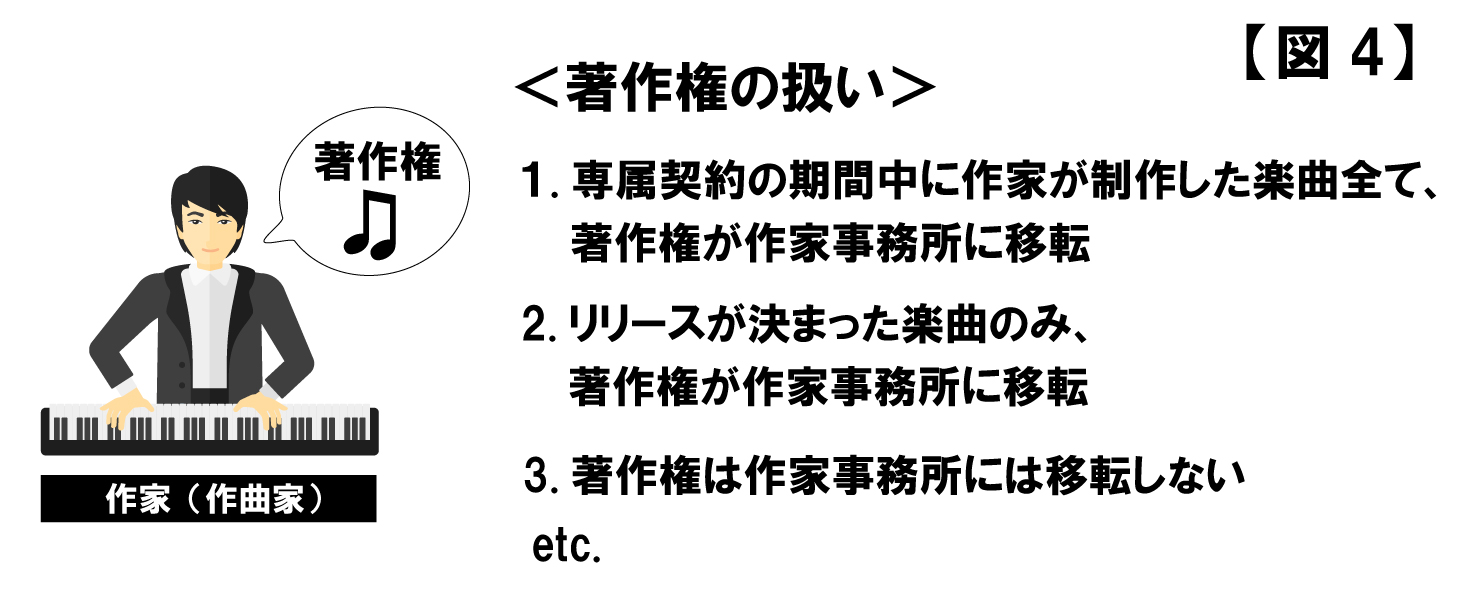

④著作権の扱いも、とても重要ですね。

「専属契約の期間中に、作家が制作した楽曲の全てについて、著作権が作家事務所に移転する」と定めてあったり、「リリースが決まった楽曲に限り著作権が移転する」ように定めてあったりします。

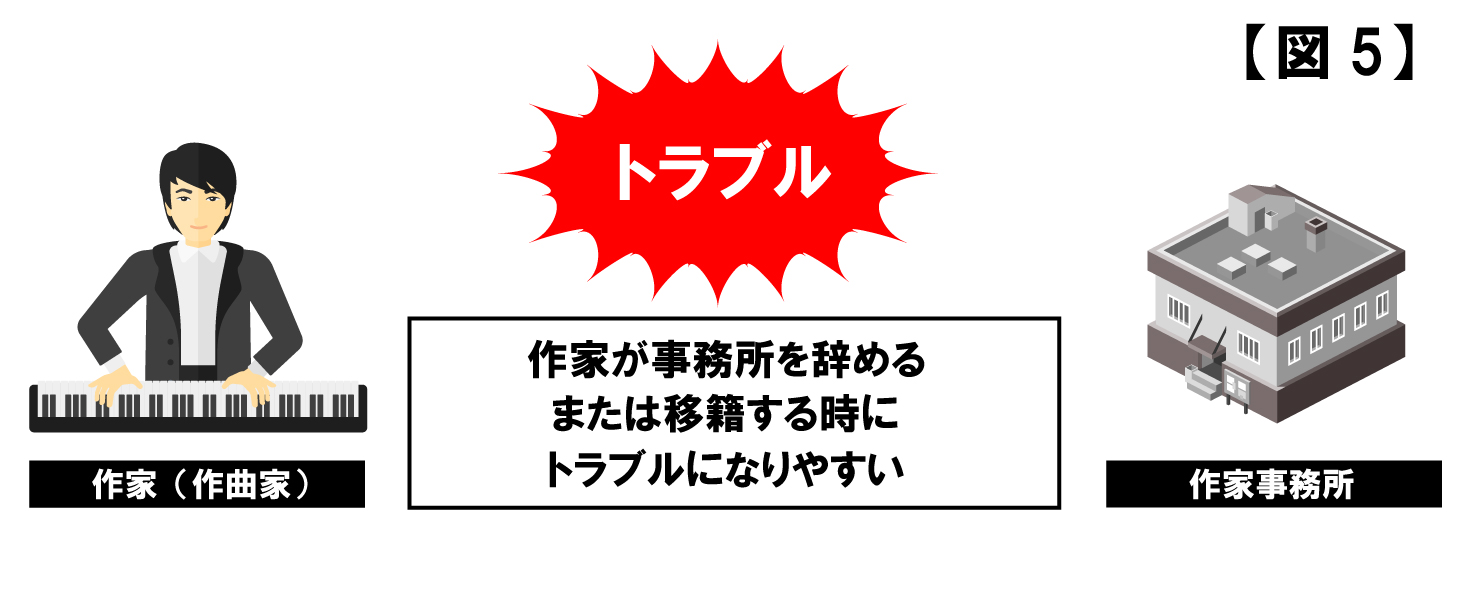

いざ事務所を移籍することになると、この2つは大違いです。

また、楽曲の著作権は作家事務所に移転しないようになっている契約もあります。

その場合、リリースが決まった楽曲について、個別に、作家が直接に音楽出版社に著作権を譲渡する形になります。

⑤契約期間は、1年~3年くらいが標準です。自動更新されるような条項がある場合もあります。

その他、契約書には禁止事項や解除事由など、いろいろなことが書いてあります。

最近は、SNSの影響で、炎上を防ぐために禁止事項を詳細に書いた契約書を用意している作家事務所も多くなっています。

3.注意すべき点

作家事務所との契約でトラブルが多いのは、圧倒的に、その作家事務所を辞めるとき(移籍するとき)です。

僕は、作家事務所さんの依頼で専属契約書を作成することも多いですが、やはり、契約終了後の権利関係がどうなるのか、という点はとても気をつけています。

「リリースが決まっていない楽曲の著作権まで作家事務所に帰属するなんて聞いていなかった。」

「事務所を辞めた後の印税はどうなるのか、よく分からない。」

というような問題が出てくることもあります。

いろんなところでお話するのですが、作家事務所に提示された契約書にサインをするとき、作家さんが、契約内容を交渉することはなかなか現実的ではないですが、それでも、どのような契約になっているかということを知っているのと知っていないのでは大違いです。

契約期間中の作家活動のひとつの指針にもなりますし、事務所の移籍の際に慌てることも防ぐことができます。

ですので、今回解説したところを中心に、契約書の重要な部分は、しっかりと把握して、理解しておきましょう。

以上、今回は作家事務所についてお話しました。

次回は、音楽出版社について解説していきますね。

「記事の担当」高木 啓成 弁護士

高木 啓成/Hironori Takaki

DTMで作曲活動中。logicユーザー。ロックとダンスミュージックが得意。

弁護士として、エンターテインメント関係の法務、企業法務や個人の法律問題を扱う。

楽曲配信中 : http://www.tunecore.co.jp/artist/hirock_n

TwitterID : @hirock_n

InstagramID : hirock_n

Soundcloud : soundcloud.com/hirock_n

アクシアム法律事務所 : https://axiomlawoffice.com