「音楽業界への道標」第5回 剣持秀紀さんインタビュー

VOCALOIDの生みの親 剣持秀紀さんへインタビュー

音楽業界への道標、第5回目となる今回は「VOCALOIDの父」とも呼ばれる剣持秀紀(けんもち ひでき)さんにインタビューを行ってきました。

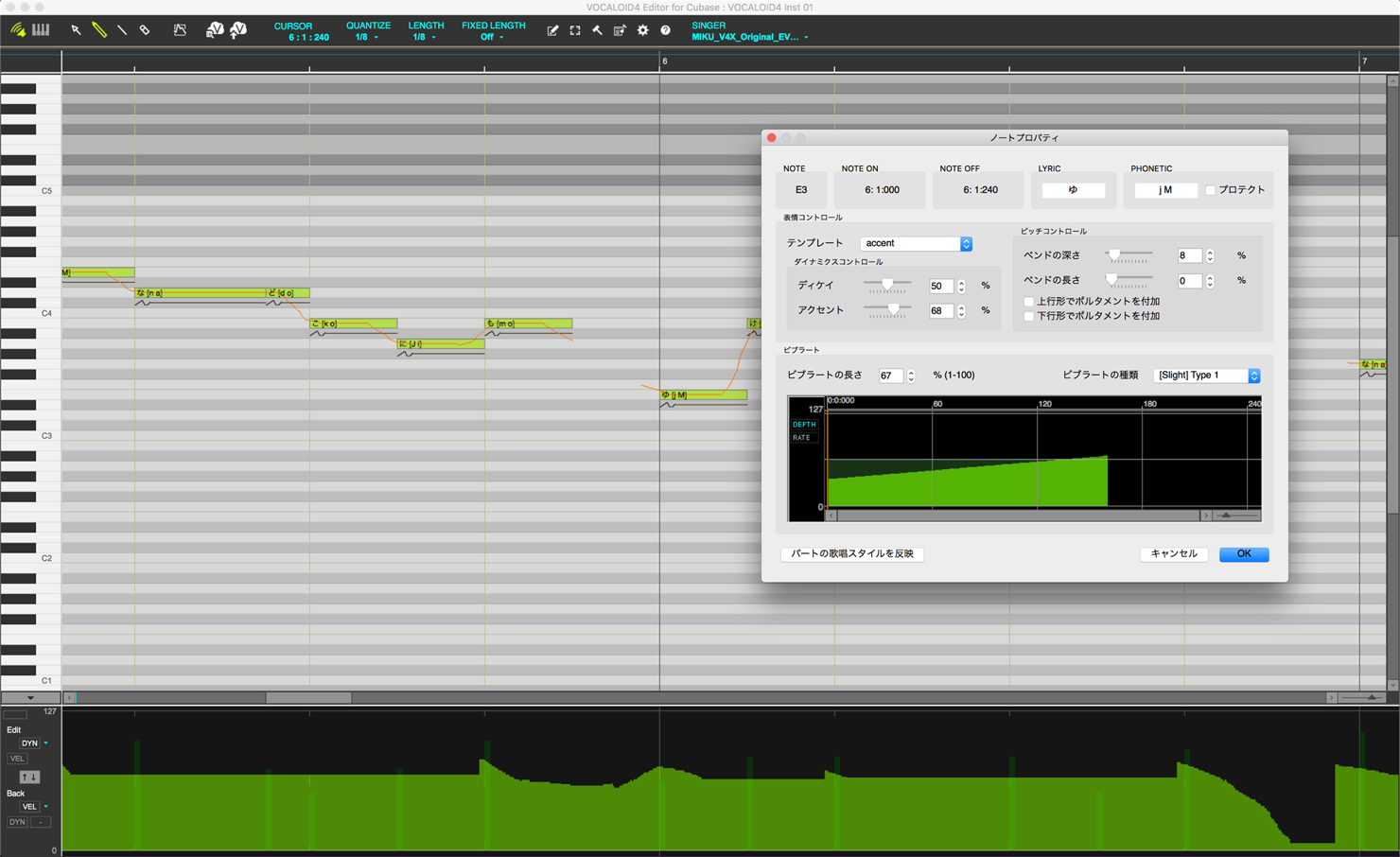

「VOCALOID™」(ボーカロイド)は、ヤマハ株式会社が開発した歌声合成技術(歌詞とメロディーを入力するだけで、コンピュータやスマートフォンなどで歌唱を作り出せる技術)です。この技術を採用した「初音ミク」が2007年にクリプトン・フューチャー・メディア株式会社から発売され、瞬く間に日本中でボカロブームが起こったことは記憶に新しいところです。またボーカロイドを駆使して楽曲制作を行う「ボカロP」と呼ばれるクリエイターが数多く登場し、今やブームを超えてカルチャーとして根付いている「VOCALOID」は現在もなお進化を続けています。今回はそんな VOCALOID の誕生秘話から現在携わっている新プロジェクトのお話など、剣持さんの知られざる歩みを沢山伺うことができましたので、ぜひご一読いただければと思います。

ーー剣持さんはヤマハにて VOCALOID の開発に携わり、「VOCALOIDの父」として知られていますが、そもそもヤマハに入社したきっかけはなんだったのでしょうか?

剣持秀紀(以下、剣持:)小さい頃からピアノを習っていて、家のピアノはヤマハ製でした。また大学時代は学校のオーケストラでヴァイオリンを担当しており、音楽関係の仕事に携わりたいという気持ちは元々ありました。電気電子工学系の研究室で電波―具体的には信号処理などを研究していたことや、地元がヤマハ本社の静岡県だったこともあって、「ここしかない!」という思いで 1993年に入社しました。

ーー演奏者として活動したい、という思いはなかったのでしょうか?

剣持:ありませんでしたね。大学時代、自分よりも圧倒的に上手い人が周りには沢山いて、自分の限界を知りましたので、演奏者を職業にするなどとは全く考えませんでした。

ーーヤマハに入社した当初はどんな仕事を担当されていたのでしょうか?

剣持:「アクティブノイズコントロール」という騒音に対してそれと逆位相となる音をぶつけて騒音を低減させる研究を行っていました。今ではノイズキャンセリング機能としてイヤホンやヘッドホンなど身近な製品でも利用されていますが、広い空間のノイズをコントロールする研究をやっていました。

ーーそうだったんですね。そこから VOCALOID の開発へ移るまでにはどんな経緯があったのでしょうか?

剣持:VOCALOIDの開発に携わる前、1996年に上司の誘いで L&H ジャパンという会社に出向になったんです。元々音声合成・音声認識の技術を持っていたベルギーに本社を置く Lernout & Hauspie (レルナウト・ハウスピー)と、ヤマハともう一社の共同出資で設立された合弁会社で、出向後は日本とベルギーを往復する日々でしたね。

ーーそこで音声合成技術を研究されていたんですね。

剣持:そうです。ただ当時の研究内容は歌ではなく、テキストを認識して読み上げるといったものでした。実際に録音した女性の声を解析し、どうすれば自然なイントネーションや発音になるのか、子音と母音の関係性はどうなっているのかなど、様々な声に関する研究を行っていました。

ーー同じ読み方でも、前後の言葉によってイントネーションなどは左右されますよね。

剣持:例えば「音声(おんせい)」という言葉は「お」の部分にアクセントがつきますよね。でも「音声合成(おんせいごうせい)」になると「ご」の部分にアクセントが移り、「お」の部分は平坦になります。こういった規則を勉強しながらシステム上に実装していく作業をしていました。おかげで日本語のアクセントや発音にはかなり詳しくなりましたね。

ーー気の遠くなるような作業ですね。

剣持:その他にも音声の波形やスペクトログラムを見たり、様々な研究・開発をしていく中で音声に関するノウハウを身につけていきました。その後3年ほどで合弁が解消となり、1999年ヤマハに戻りました。

ーーヤマハでは、どのようなきっかけで VOCALOID の開発研究が始まったのでしょうか?

剣持:実は VOCALOID 以前にも歌声を合成するソフトやシステムは存在していたのですが、コンシューマーレベルで音楽の制作に実際に使えるものはありませんでした。そこで、もっとハイクオリティで実用性の高いソフトを作ろうということでスペインのポンペウ・ファブラ大学と共同開発で 2000年3月にプロジェクトがスタートしました。

当時このプロジェクトは社内で「Daisy プロジェクト」と呼ばれていました。 「Daisy」というプロジェクト名は1961年に世界で最初にコンピュータ(ベル 研究所の「IBM 7094」)が歌った曲「Daisy Bell」をリスペクトしてつけられました。

First computer to sing – Daisy Bell

ーー研究開発を進める中で、特に困難な点はありましたか?

剣持:研究開発の最初の段階では、母音は比較的簡単に再現できたのですが、子音を表現するのがなかなか大変でした。あとは入力インターフェイスを決めるのも難しかったです。発音のパラメーターや、どうすれば歌詞を打ち込みやすくできるかなど、「操作性の高さ」を追求するのはまた違った技術が必要になるので。

そうして開発を進めていき、2003年に製品発表、2004年に初代VOCALOID、「LEON」「LOLA」がZERO-G社(英)より発売されました。

ーーそうだったんですね。その後 VOCALOID2 が2007年に発表され、それを採用した「初音ミク」が爆発的にヒットしました。何がきっかけだったのでしょうか?

剣持:そうですね、これには様々な理由があったと思います。音声合成技術をほぼ全て刷新しクオリティを高めたこともありますし、公開の場所であるニコニコ動画が存在したことも要因の一つだと思います。

あとはライセンス先のクリプトン・フューチャー・メディアさんの「ソフトウェアにキャラクターをつける」という発想は大胆でした。最初にその話を聞いた時はびっくりしましたが(笑)

そういった様々な要素が絡み合い広まっていきましたね。

ーーちなみに「VOCALOID」という名前はどういった由来なのでしょうか?

剣持:名前に関しては様々な案があって、当初「VOCALOID」は第3候補でした。第1候補だった「Synvocal(シンボーカル、SynthesisとVocalを組み合わせた造語)」を商標調査したら、日本やアメリカ、イギリスなどほとんどの国では問題はなかったのですが、ベルギーで類似商標が見つかり、ダメでした。他には研究部門がある静岡県磐田地方の特産品、海老芋(えびいも)からきている「Ebeamo(エビーモ)」というネーミングも候補としてあったのですが、結局最後まで残った候補が「VOCALOID」だったんです。「OID」というのは「〜のようなもの」という意味があり「ボーカルのようなもの」、つまり将来的にどんどん本物のボーカルに近づいていき、いつか「OID」がとれて本物の「VOCAL」になってほしいという夢が込められています。VOCALOID を命名したのは当時の上司です。

ーーそうだったんですね。今や VOCALOID を使った曲は10万曲以上アップロードされていますが、剣持さん自身もよく聴かれるのでしょうか?

剣持:発売当初は毎日チェックしていました。どんどん数が増えていき流石に全部は聴くことが出来なくなりましたが、今でもランキングはたまにチェックしたりしますね。「ワールドイズマイン」はカラオケでよく歌いますよ、しかも原曲キーで。(笑)

【Hatsune Miku】 World is Mine / ryo(supercell)【初音ミク】

ーー今なお進化を続ける VOCALOID ですが、今後どのような歩みを進めていくのでしょうか?

剣持:私自身は既に VOCALOID のプロジェクトから離れているので詳しいことはお答えできませんが、二つの方向性で進化すると思います。

一つは、「リアリティの追求」ですね。今でも、人間の声と勘違いしてしまうくらいクオリティの高いボカロ曲はありますが、さらに人間味のある声にしていき本物に近づけるという方向です。

もう一つは、「VOCALOID らしさ」です。人間の声にも様々な特徴があるように、VOCALOID にも「VOCALOID だからこそ表現できる声」があると思うんです。人間の声に似せるだけでなく新たな表現を開発する、このどちらも重要なことだと思っています。これはCGなど様々な分野でも同様のことが言えますね。

ーー先ほどの名前のお話にも通じるものがありますね。剣持さんは2015年より VOCALOID のプロジェクトを離れていらっしゃいますが、現在はどのようなお仕事をされているのでしょうか?

剣持:既存の楽器や音響の領域に収まらない、ヤマハの新規事業の立ち上げとその支援をしています。その中の一つとして代表的なのは「おもてなしガイド」ですね。訪日外国人や聴覚が不自由な方に対してのサービスで、空港や鉄道、商業施設などの対応スポットで流れるアナウンスやナレーションをスマホに聞かせるだけで様々な言語で対応するテキストを表示してくれます。今年4月から各所で本格運用が始まる予定です。

ヤマハ 「おもてなしガイド」

ーーVOCALOID もそうですが、新しいことを始めるというのはかなり勇気がいることだと思います。どういった心持ちでチャレンジしているのでしょうか?

剣持:VOCALOID の時もそうですが、やはり成功するか不安で精神的にきついことはあります。でも結局成るようにしかなりませんし、信じていればいつか道は開けるものだと思っています。

ーー剣持さんのように開発者を目指す方や学生の方、これから新しい挑戦をする方に向けて、「これはやっておいた方がいい」というものはありますか?

剣持:当時は関係ないと思っていることでも、どこかのタイミングで役に立つということは沢山あります。私は学生時代はオーケストラで弾いていましたが、そこで音楽とは時間的に変化することが本質であるということを体感しました。その考え方は VOCALOID の研究開発にも大きな影響を与えています。また学生時代は本を沢山読んでいました。法律の本ばかり読んでいた時期もあります。それが後になって契約書作成や商標登録に携わる際に役立ったりと、思わぬ部分で活用できたりしますので、ぜひ自分の専門外の本でも積極的に読んでほしいですね。

ーー 1つの分野のみに固執せず、幅広く知識や経験を吸収することが大切ということですね。

剣持:私自身いろんな経験をしてきましたが、今でも迷うことは沢山あります。将来どうなるかという不安は勿論あると思いますが、その中でも「自分はこうなるんだ」という未来像を描き続けることが大切だと思います。

ーーありがとうございました。

剣持 秀紀さん、藤本 健さん(共著)

記事作成者

取材・執筆:momo (田之上護/Tanoue Mamoru)

1995年生まれ。Digital Performerユーザー。音楽学校を卒業後作曲家として福岡から上京。

2017年8月ツキクラ「STARDUST」に作・編曲で参加し作家デビュー。

「心に刺さる歌」をモットーに、作詞作曲・編曲からレコーディングまで全てをこなすマルチプレーヤー。

アートユニット「Shiro」の作編曲担当としても活動中。

TwitterID :@momo_tanoue

「Shiro」 Website : https://www.shiro.space/

「Shiro」 TwitterID :@shiro_unit