人気沸騰!新定番コンプはこう使え!Pulsar Audio 3種のコンプレッサーをレビュー【Mu, 1178, Smasher】

単なるアナログモデリングに留まらない高性能コンプ

ここ数年アナログモデリングプラグインの注目株として一気に頭角を表してきたPulsar Audio。

既に使用されている、あるいは使用を検討されている方も多いのではないでしょうか?

様々なDTM系メディアで取り上げられていますが、当サイトでは未だレビューを行っていなかったので、今回Pulsarのコンプ3製品それぞれの音質、使い勝手、効果的な使い方などをまとめてお送りしたいと思います。

取り上げる製品は以下の3つです。

- 1Mu:Manley Stereo Variable Mu Limiter Compressorをモデリング

- 21178:Urei 1178(1176のステレオバージョン)をモデリング

- 3Smasher:1176のレシオ全部押し(ブリティッシュ・コンプ)をモデリング

ぜひ動画でもサウンドを含めてご確認ください。

Pulsar Audio コンプ3製品 レビュー

製品のご購入

・Pulsar Mu

・Pulsar 1178

・Pulsar Smasher

Mu

最初にMuから見ていきます。

見ての通り非常にアナログライクな見た目ですが、VUメーター部分をクリックすることで、現代的なリダクションモニターに切り替えることもできます。

サウンドの特徴

各部の説明に入る前に、一度サウンドを聞いてみましょう。

マスタートラックに浅めにかけて、サウンドのまとまり感、そして通すことによって得られる質感の変化を狙っています。

▶︎バイパス

▶︎適用後

適用前は少しボーカルが孤立している感じがありましたが、周辺の楽器が持ち上がってきて密度が高まり、一体感が増しましたね。

それでいて、サチュレーションによる質感の変化でサウンドが艶やかになり、決してボーカルが埋もれる感じにはなっていません。

この辺りのバランスが絶妙なのがMuの特徴かと思います。

主要なパラメーター

それでは操作パネルを見ていきましょう。

Muはステレオコンプなので、左右に同じ4つのツマミがあり、中央のLinkスイッチをONにしておけば、いずれを動かしても同期して動くようになっています。

ControlとSidechainのLinkを切れば、LR個別、MS個別のコンプをかけることも可能です。

操作手順としては、まずDual InputでMuの肝であるサチュレーションの度合いを決めます。

こちらを大きくすればするほど、シミュレートされた真空管サチュレーションが強くなり、Mu独特の色付けが濃くなります。

あまり強くしすぎると、スレッショルドを下げていなくても大きくコンプがかかり、激しく歪み始めますので、バスコンプではそうならない範囲での調整が望ましいでしょう。

また歪み具合はOutputとの兼ね合いもありますので、Dual Inputを上げならOutputを下げる必要があるのですが、Shiftキーを押しながらInputを上げると、Outputが連動して下がってくれるので便利です。

次にAttackとReleaseを決めますが、マスターにかける場合Attackは遅め、Releaseは早めにするのが定番です。

ちなみに、Releaseはダイヤル式ですが、Mac command/Windows Ctrlキーを押しながら回すことで、微調整も可能になっています。

そしてThresholdを下げてコンプレッションの量を決めていきます。

マスターでは最大-2dB程度が目安で、対応してOutputを上げます。サウンドやリダクションメーターを確認しながら適宜AttackやRleleaseも調整しましょう。

最終的にバイパスと大きく音量が変わらないように調整するのがポイントです。

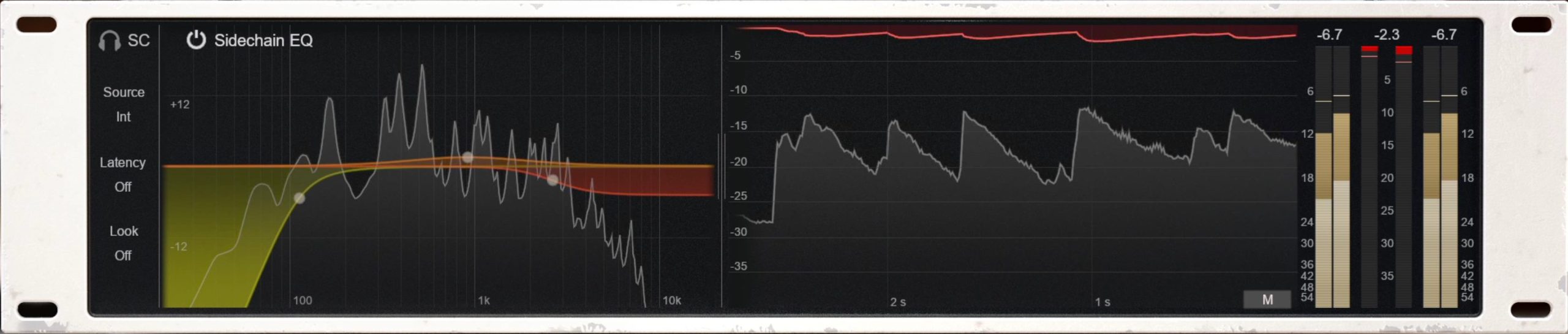

次に下のSidechainセクションを見てみましょう。実機にはない機能ですが、かなり細かく設定できるのが特徴です。

- INT/EXTスイッチ:トラック自体の入力(INT)をトリガーとするか、外部信号(EXT)を受けてコンプをかけるかの切り替えを行います。

- LOOK AHEAD/BEHIND:入力信号のジャストのタイミングよりやや早めもしくは遅めにコンプレッションをかける調整を行います。

- SIDECHAIN EQ:トリガーとなる入力信号にフィルタリングを行い、コンプに反応しやすい、あるいは反応しにくい帯域を調整します。

- LISTEN:モニターのソースを切り替えます。

ハイパスフィルターはSidechainの定番ですが、50Hzから4kHzをカバーするベルフィルターや、ハイシェルフがあるのは珍しいですね。これらはブーストもできるため、特定の帯域にコンプを強く反応させることも可能です。

LISTENでSIDECHAINを選択すると、トリガーとなる入力のサウンドのみをモニターできますので、EQのかかり具合がわかりやすくなります。

オーバーサンプリング

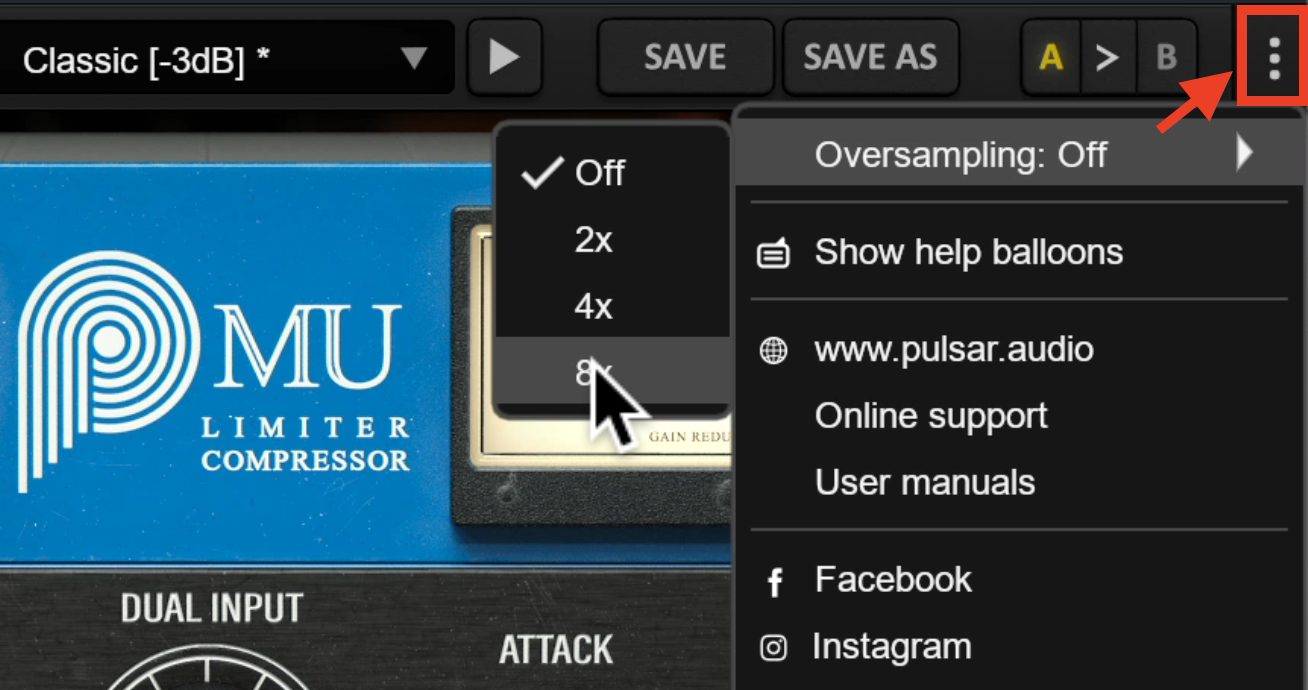

Pulsarのコンプ全般に備わっている機能として、右上のメニューからオーバーサンプリングの設定を行うことができます。

れはプラグイン内でより高いサンプルレートで処理することにより、高精度のコンプレッションを行うもので、数値が大きくなるほどその効果が高まる反面、CPU負荷も高まります。

サウンドが激変するというものではありませんが、CPUの状態を見ながら、高い設定を試してみてもいいでしょう。

1178

続いて1178を見ていきましょう。

1176をモデルとしたコンプはこれまでも幾つか解説してきましたが、基本的な使い方はそれらと変わりません。

スレッショルドがないタイプなので、インプットでコンプレッションの量をコントロールします。ちなみにこちらも、Shiftキーを押しながら上げればOutputが連動して下がってくれます。

その他レシオが4択で全部押しボタンもある点、Attack、Releaseは右に回すと速くなる点などもおなじみですね。

それらに加えて、Pulsar 1178の特徴は、なんといってもビジュアル表示やサイドチェインの機能が充実している点です。

アナログサウンドと、細かく追い込める現代的な機能を兼ね備えたハイブリッドなコンプと言えます。

サウンドの特徴(SATURATIONの切り替え)

ボーカルトラックでサウンドを確認してみましょう。

▶︎バイパス

▶︎適用後

アナログらしい温かみと、少しザラっとした空気感が足されて、音像がグッと押し出されてきましたね。

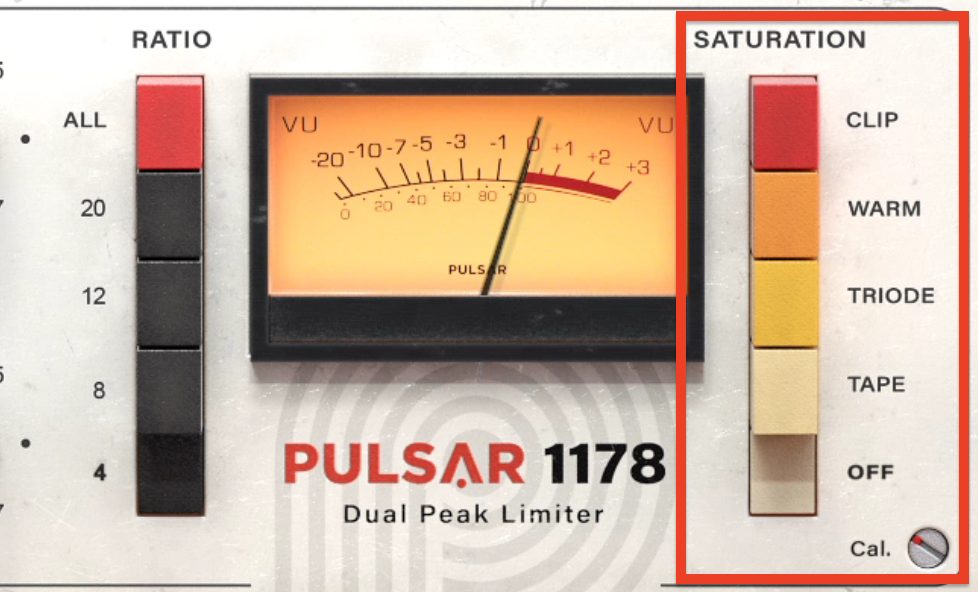

ここで注目していただきたいのが、SATULATIONスイッチです。

OFFの場合オリジナルの1178のサチュレーションが付加されていますが、それ以外にも4タイプのサチュレーションを選択することができます。

また、少しわかりにくいですが、右下のCal.と書かれたネジ状のツマミを回すことでサチュレーションの強さを調整することも可能です。

それぞれキャラクターが違いますので、一通り試して曲とマッチングするサウンドを探ってみるといいでしょう。

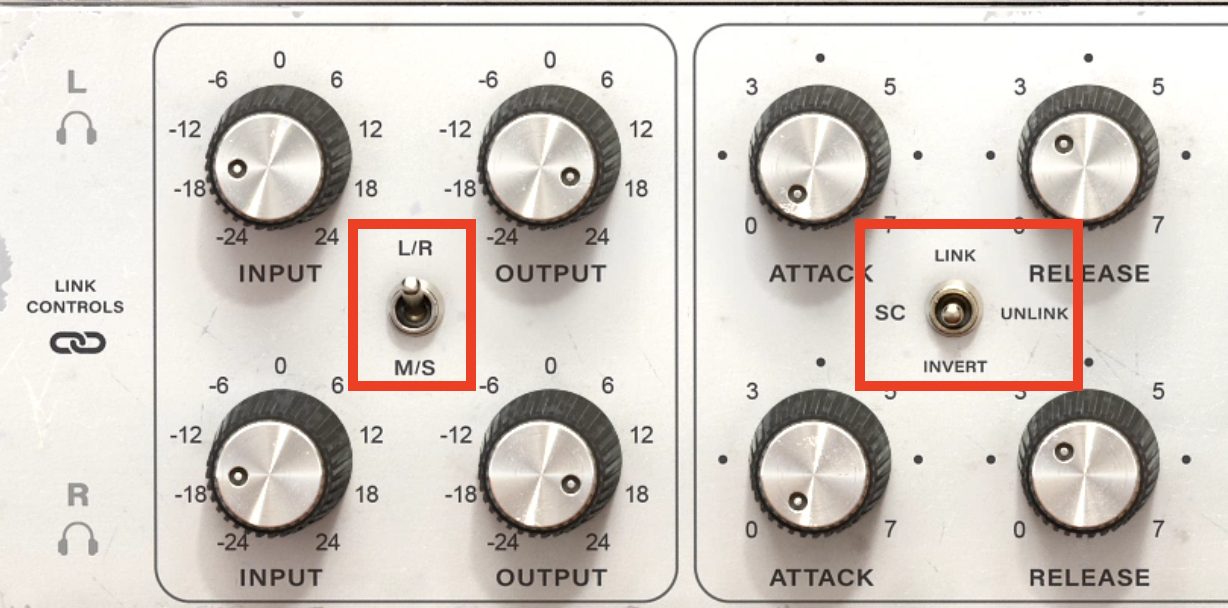

SC LINKの切り替え

1178は元来ステレオコンプなので、ステレオリンクを活用した例もご紹介しておきましょう。

ステレオリンクは通常、ステレオソースの全体的なバランスを保つためにONにしておくことが多いのですが、音源によっては解除してLR(MS)個別のコンプをかけた方が良い場合もあります。

例えば今回サンプルとしたピアノです。

まずステレオリンクさせた状態で1178をかけたものを聞いてみてください。

▶︎ステレオリンクでコンプをかけたピアノ

アタックリリースともに遅い設定で、軽いレベリングを行っているのですが、少しコンプ臭さが気になります。

このピアノは右が高音寄り、左が低音寄りのようで、それぞれフレーズも若干違います。

そこで、SCをUNLINKとして、LR個別の音量に対応するコンプレッションを行ってみました。

▶︎SCをUNLIKとしてLR個別にコンプをかけたピアノ

お互いのピークに引っ張らレなくなり、少しかかりが自然になりましたね。

ここから更に、LINK CONTROLSを解除して設定も個別に行えば、きめ細かな調整を行うこともできます。

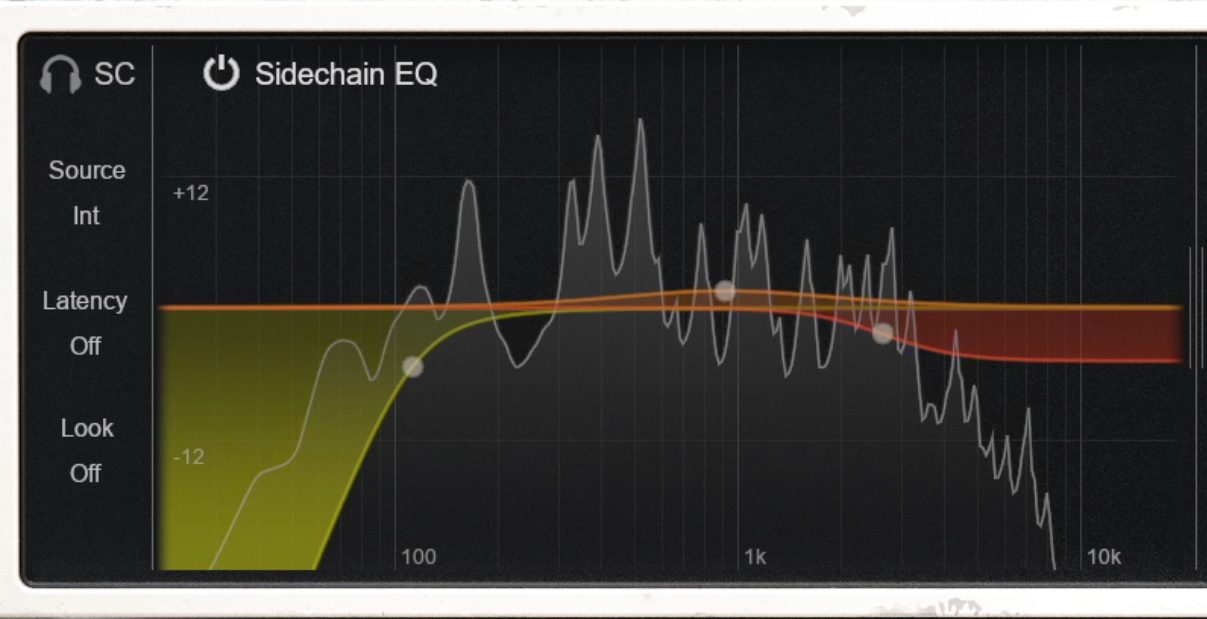

SIDECHAIN EQの活用

ここからさらにSIDECHAIN EQで追い込んでみましょう。

1178はMuより更にビジュアル表示が進化しており、非常に調整しやすくなっています。

今回のサンプルでの一例となりますが、以下のような目的で各バンドの調整を行っています。

- ハイパスフィルター:低域に引っ張られすぎないように100Hzあたりまでカット

- ミッドバンド:1kあたりのダイナミクスによく反応するように、ベルカーブでブースト

- ハイシェルフ:少しキラキラさせたいので、コンプに反応させにくくするため3k以上を軽くカット

SIDECHAIN EQありなしを聴き比べてみましょう。

▶︎SC EQなし

▶︎SC EQあり

サイドチェインを入れた方が、若干自然なかかり方になりましたね。

ここからさらに、右下のMIXツマミでDRYシグナル(原音)を混ぜていくことで、どの程度自然なコンプレッションにするかの調整を行うこともできます。

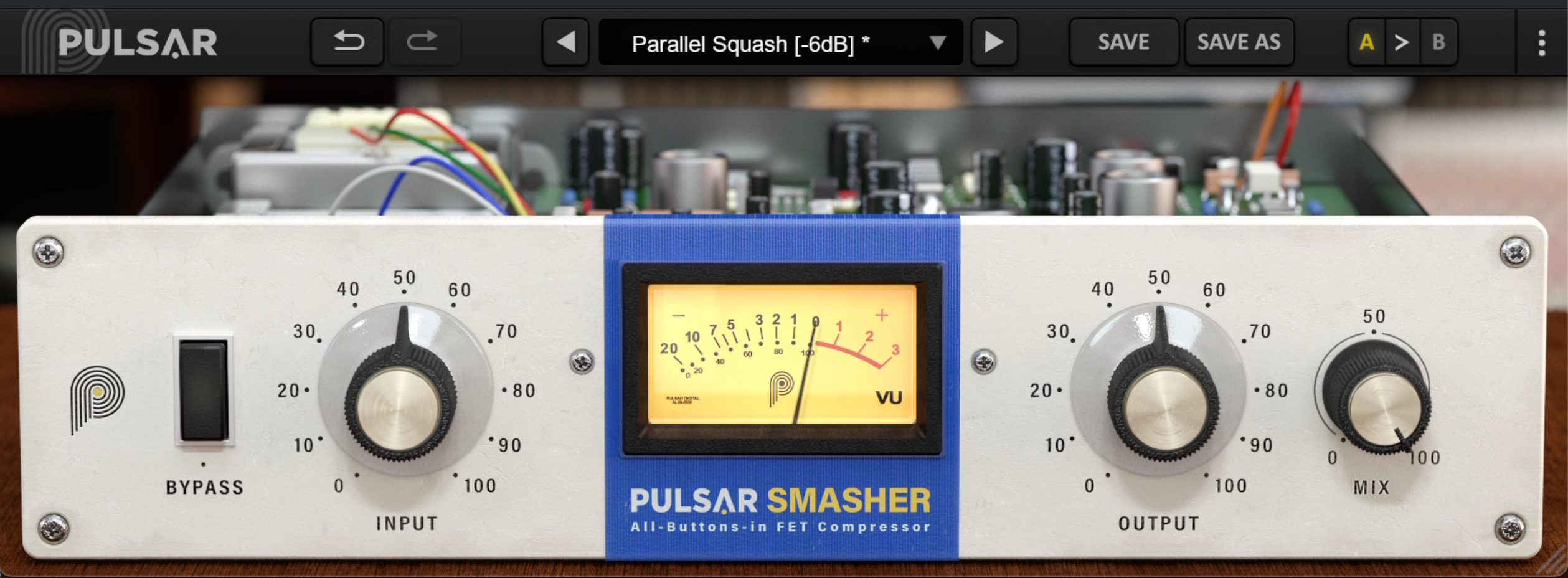

Smasher

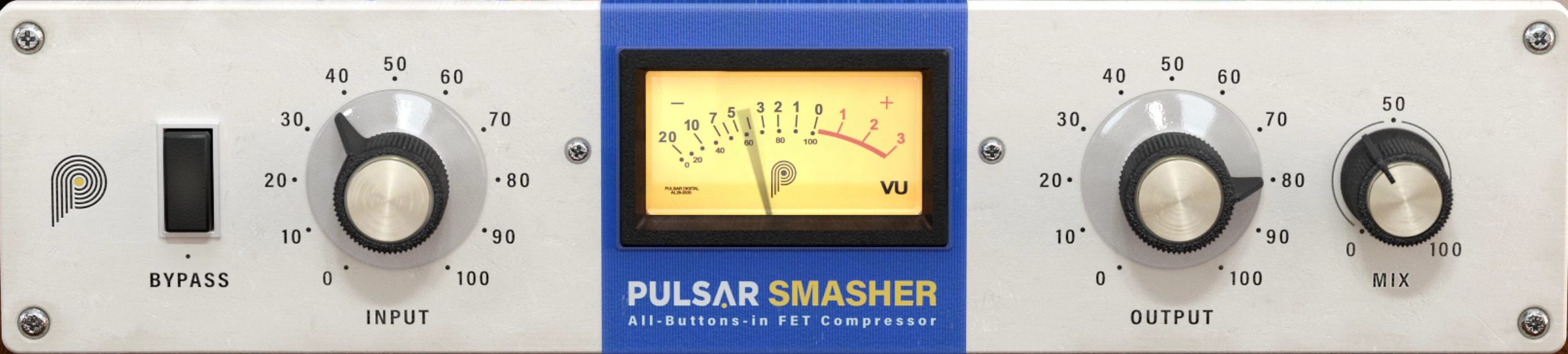

最後はSmasherです。

冒頭に触れた通り、これは1176のレシオ全部押し、いわゆるブリティッシュコンプのみをシミュレートしたというユニークなコンプです。

得意とするのは激しく歪ませながら潰すコンプで、ツマミもMIXを除いてはINPUTとOUTPUTだけという超シンプルな仕様となっています。

価格も上記2つより安く、1/3程度です。

ドラムバスに適用して、オルタナティブロックやパンクなどでよく聴かれる歪んだドラムを作ってみました。

▶︎バイパス

▶︎適用後

INPUTで歪み具合と潰れ具合を調整し、OUTPUTで音量調整、MIXを軽く下げて仕上げ、といった感じで、非常に簡単にこのようなサウンドが作れます。

この方向性だとジャンルや用途が限定されるような気もしますが、隠し味として使うと様々なシーンで活躍しそうです。

例えばこのドラムの場合、ルームマイクのトラックに薄くかけると、全体の密度が濃くなって程よく太い音になります。

▶︎ルーマイクにSmasher適用前

▶︎ルームマイクにSmasher適用後

先程のドラムバスの例よりも浅めで、ミックスも下げています。特にスネアの鳴りに臨場感が出ましたね。

ロック系の曲なら、ベースやボーカルに薄くかけるのも雰囲気が出ると思います。

以上、今回はPulsarの魅力的なコンプ3つをご紹介しました。

この手のアナログをシミュレートしたコンプは数多く出ていますが、Pulsarのものは非常にクオリティが高く、人気があるのも頷けます。

気になった方は、ぜひチェックしてみて下さい。

製品のご購入

人気沸騰!新定番コンプはこう使え!

Pulsar Audio社のコンプ3種「1178」「Mu」「Smasher」 レビュー今回は、Pulsar Audio社のコンプレッサー3製品のそれぞれの音質、使い勝手、効果的な使い方などをまとめてお送りしたいと思います。

詳細:https://t.co/01gvj7w4H6#DTM #DAW pic.twitter.com/wmaLDzXzTq— SLEEP FREAKS (@SLEEPFREAKS_DTM) April 9, 2022